三种不同手术方式治疗高血压性脑出血的疗效及术后再出血危险因素探讨

王策 蔡廷江 鹿海龙 孙凌梅 彭文娟 张文秀

高血压性脑出血(hyPertensive Intracerebral Hemorrhage,HICH)是高血压严重的并发症之一,是临床上常见的脑实质内出血疾病[1],好发于男性,发病急且预后差,具有很高的致残率及死亡率。临床上外科手术治疗方案有小骨窗血肿清除术、微创穿刺血肿引流术和传统骨瓣开颅血肿清除术等。手术治疗可有效降低致死率,改善病人的预后和生活质量[2-3]。手术治疗术后再出血的发生率较高,影响预后。通过不同手术方式治疗,其术后再出血的发生率不尽相同。因此,选择合适的手术对HICH病人具有十分重要的意义。该研究探讨不同的手术方式对HICH病人的临床疗效及术后再出血的影响。

对象与方法

一、对象

2017年5月~2019年8月本院收治的HICH病人126例。按手术方式不同分为传统骨瓣开颅组(A组)30例,男18例,女12例,平均年龄(58.25±5.68)岁;小骨窗开颅组(B组)46例,男26例,女20例,平均年龄(60.46±3.41)岁,微创血肿引流组(C组)50例,男28例,女22例,平均年龄(59.56±4.82)岁。3组病人一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。纳入标准:(1)符合《第八版内科学》中HICH的诊断标准[4],经MRI或CT扫查确诊为脑出血;(2)符合手术指征,并进行手术;(3)临床资料完整。排除标准:交流障碍者;严重心、肝、肾等脏器功能不全;半年内有外伤或手术史;因外伤、血管畸形及颅内肿瘤导致的脑出血;存在手术禁忌证。

二、方法

1.手术方法:(1)A组:A组进行传统骨瓣开颅血肿清除术,病人仰卧位,全身麻醉,常规行骨瓣开颅,取头部正中位,沿冠状标记头皮线,将硬脑膜皮质沿瓣形切开,骨窗向上到达邻皮缘,向下到达眉弓上缘,两侧到达翼点。根据脑肿胀程度决定是否放弃骨瓣,尽量彻底清除血肿及失活组织,关颅进行缝合。(2)B组:行小骨窗血肿清除术,采用局部浸润麻醉,根据CT显示距离血肿最近的大约2~4 cm处作纵切口切开头皮,在血肿量较多的层面做好标记。切开后扩大骨窗约3 cm,以十字法切开脑硬膜后悬吊,在穿刺点处做1~2 cm的皮层切口,同时避开血管对脑组织的牵拉,后将皮质切开至血肿腔,利用吸引器将血肿物缓慢吸除,使用生理盐水对血肿腔进行冲洗,清除血肿后逐层缝合切口进行关颅。(3)C组:行微创穿刺血肿引流术,采用局部浸润麻醉,根据CT显示血肿的位置及大小,确定好深度及穿刺点,采用YL-1型穿刺针在血肿量的最大平面进行操作,通过电钻的驱动作用使穿刺针迅速刺穿颅骨,使用注射器将血肿液体缓慢抽吸,抽出的量应控制在血肿量的30%,难抽出的血肿块通过生理盐水+肝素钠反复多次冲洗,待引流液转清后,注入3~5万U的尿激酶及4~8 ml生理盐水,夹管2~4小时后开放引流。术后每天复查CT,根据血肿清除情况拔除导管。

2.观察指标:(1)住院指标:对比3组病人手术时间、住院时间及出血量。未使用肝素钠的出血量:储血瓶内的血量+血纱布的血量+切口周边的血量-冲洗量;使用肝素钠的出血量=储血瓶内的血量+血纱布的血量+切口周边的血量-冲洗量-滴入肝素钠的量。(2)疗效评价:3组病人术后随访3个月,根据格拉斯哥预后评分法评定病人的疗效[5]。

三、统计学方法

结果

1.三组病人手术时间、住院时间及出血量比较:B组、C组病人的手术时间、住院时间、出血量低于A组,差异有统计学意义(P<0.05),且C组病人的手术时间、住院时间、出血量低于B组(P<0.05)。见表1。

表1 三组病人手术时间、住院时间及出血量比较

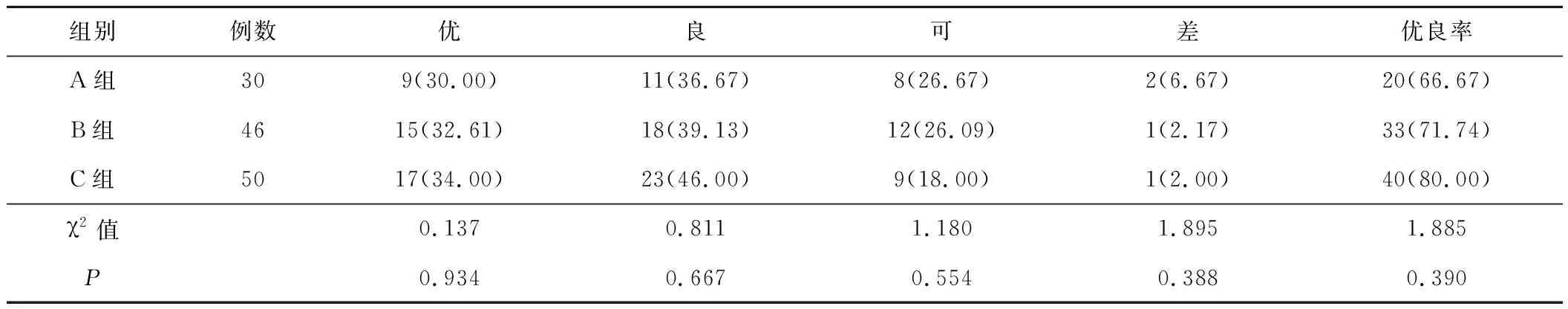

2.三组病人近期疗效比较:A组病人的优良率低于B组和C组,差异有统计学意义(P<0.05),但三组间比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 三组病人近期疗效比较(例,%)

3.HICH术后再出血的单因素分析:126例病人中,术后有35例病人发生再出血,发生率为27.78%,其中A组16例,发生率为45.71%;B组11例,发生率为31.43%;C组8例,发生率为22.86%。纳入可能影响病人术后再出血的相关性进行单因素非条件Logistic分析,结果显示,收缩压、出血量、凝血功能障碍、镇痛镇静药、GCS评分、出血部位、手术方式等指标与HICH术后再出血的发生具有相关性(P<0.05);性别、年龄、舒张压、监测颅内压与HICH术后再出血无明显相关(P>0.05)。见表3。

表3 单因素分析

4.多因素非条件Logistic回归分析:以是否影响HICH术后再出血为因变量(否=0,是=1),以单因素分析中有意义的项为自变量进行赋值,收缩压(≤160 mmHg=0,>160 mmHg=1)、出血量(<60 ml=0,≥60 ml=1)、凝血功能障碍(无=0,有=1)、使用镇痛镇静药物(有=0,无=1)、出血部位(基底节区以外=0,基底节区=1)、GCS评分(>8分=0,≤8分=1);手术方式(微创穿刺血肿引流术=0、小骨窗血肿清除术=1、传统骨瓣开颅血肿清除术=2)。赋值后进行多因素Logistic回归分析。结果显示,收缩压>160 mmHg、出血量≥60 ml、有凝血功能障碍、无使用镇痛镇静药、GCS评分<8分、出血部位为基底节区、不同手术方式等指标是HICH术后再出血的独立危险因素(OR=3.152、2.981、2.589、3.113、1.211、3.567;P<0.05)。见表4。

表4 多因素非条件Logistic回归分析

讨论

本研究结果表明,B组、C组的手术时间、住院时间及手术出血量显著低于A组,表明由于传统骨瓣开颅手术面积过大,容易造成脑组织损伤,导致手术时间及出血量增加,从而影响病人预后[6]。本研究结果中,3组病人优良率比较无统计学意义,说明B组、C组术后神经功能恢复优于A组,可有效减少死亡率及致残率。有报道显示手术治疗疗效虽好,但均可能存在术后脑出血的发生,因此,早期识别相关高危因素,并及时采取相对应的措施,是减少再出血发生率的重要因素。

本文对影响HICH术后再出血的影响因素进行分析。多因素Logisit回归分析表明,高收缩压、出血量大、有凝血功能障碍、无使用镇痛镇静药、低GCS评分、出血部位为基底节区、不同手术方式等指标是HICH术后再出血的独立危险因素。本研究结果显示,C组、B组病人再出血的发生率显著低于A组,且C组再出血发生率低于B组,表明微创穿刺血肿引流术治疗HICH病人术后再出血的发生率低,安全性高[7-8]。

本研究经多因素Logisit回归分析显示,高收缩压是导致HICH术后再出血的危险因素。血压不稳定,血压突然上升导致颅内压增高,从而导致血管再次破裂出血。有研究表明,当收缩压较高时,会增加血肿扩大的概率。因此,血压的不稳定与术后再出血的发生密切相关,早期降低并稳定收缩压有利于减少术后再出血风险。有研究报道,凝血功能异常与术后再出血密切相关[9]。HICH后血管壁损伤、血凝块分解产物及血脑屏障被破坏等因素激活凝血系统,引起神经源、激素源性物质及组织因子被释放进入血液。因此需对HICH病人进行凝血功能检查,对凝血功能障碍的病人给予改善凝血的相关药物。对术前就有凝血功能障碍的病人,术后应及时排查,是预防术后再出血的关键[10]。本研究单因素及多因素分析结果表明,出血量大是术后再出血的高危因素。出血量大表明血肿压迫脑组织,导致周围组织坏死,从而增加再出血的发生率。因此,应及时了解HICH病人出血量及出血部位,尽快清除血肿,解除周围组织的压迫,改善局部血液循环系统。单因素结果显示,GCS评分是术后再出血的影响因素,与术后再出血的发生密切相关。GCS评分较低时,说明病人意识障碍严重,脑出血损害严重,出现呕吐、抽搐等异常症状,最终导致血压不稳而增加再出血的发生率。因此,在手术时应加强对病人的病情观察,关注病人生命体征及颅内压的变化,为病情的治疗提供可靠时机及依据。本研究单因素结果显示,镇痛镇静药物的使用也是术后再出血的影响因素,病人术后疼痛容易引起血压的不稳定,从而引发脑血流动力学发生异常,导致再出血的发生。因此对HICH病人术后合理使用镇痛镇静药物可以提高病人的舒适度、稳定血压、降低高负荷,从而减少再出血的发生。

综上所述,微创穿刺血肿引流术组和小骨窗血肿清除术组的疗效显著高于传统骨瓣开颅组。在治疗HICH的过程中,应根据部位和出血量大小而选择合适的手术方式,加强血压的规范及纠正凝血功能障碍,严密观察病人病情变化,是降低高血压再出血的有效措施。