吉林东部中新生代盆地群受断裂带的控制作用及其形成与演化

高宁宁,单玄龙

1.甘肃有色冶金职业技术学院,甘肃 金昌 737100;2.吉林大学 地球科学学院,吉林 长春 130000

0 引言

吉林东部中新生代陆相盆地分布广泛、数量众多,这类盆地以中、小型盆地为主[1],其在地层分布特征、构造演化和盆地形成上有很大的相似性,随着新一轮地质填图和矿产资源普查的开展,对吉林省东部中新生代盆地开展了大规模的基础地质调查和石油地质勘探,但由于这些中、新生界地层分布连续性差,且受火山作用影响,给地层横向对比和盆地形成和构造演化研究造成了较大困难,目前缺少对中新生代盆地群成盆与演化模式的系统性研究。因此,对吉林东部断裂系统对盆地地层分布特征、盆地形成和演化的控制和改造作用的系统研究,不仅能针对性的系统分析区内盆地群的成盆和构造演化过程,建立吉林东部盆地群的演化模式,还对指导油气勘探开发具有重要意义。

1 盆地分布与地层发育特征

1.1 盆地分布规律

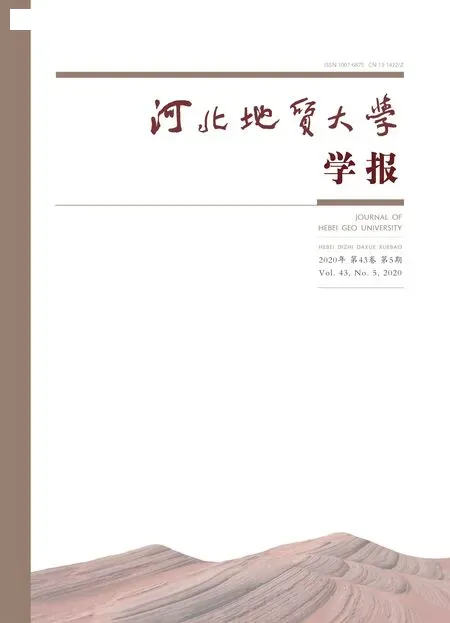

吉林东部中、新生代盆地众多,新生代盆地包括辉桦盆地和珲春盆地,其余为中生代盆地,面积为1.493万平方千米,其中,集安盆地、马鞍山盆地、长白盆地、抚松盆地、松江盆地、延吉盆地、地荫沟盆地、罗子沟盆地沿鸭绿江断裂带呈串珠状断续分布;通化盆地、柳河盆地、辉桦盆地、永吉盆地、蛟河盆地、敦化盆地、春阳盆地沿敦—密断裂带呈北东东向展布;平岗—辽源盆地、叶赫盆地、伊通盆地、双阳盆地、上河湾盆地沿佳—伊断裂断裂带呈串珠状断续分布,从这些盆地的分布特征来看,其受吉林东部岩石圈深大断裂带控制明显(图1)。其中面积大于1 000平方千米有6个,为抚松盆地、辉桦盆地、平岗—辽源盆地、通化盆地、柳河盆地、集安盆地;大于200平方千米的16个。

图1 吉林东部盆地构造划分及盆地分布图

1.2 地层分布特征及其受断裂带的控制作用

根据吉林东部中、新生代盆地地层的填充序列、盆地构造和区域动力学背景等资料,对区域地层分布特征进行分析和对比,并结合前人的认识,将吉林东部地区划化为3个小区:吉中、吉南、延边小区,分别以敦密断裂和赤峰—开源断裂为界(图1),区内的盆地由于所处的大地构造位置不同,形成和演化的时期不同,因而具有不同的沉积特征。

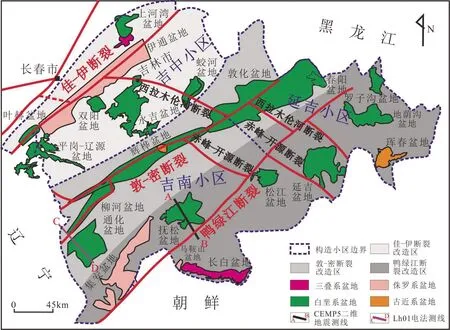

全区范围内三叠系地层分布较少,吉南地区和延边地区只发育上三叠统,下侏罗统和上侏罗统几乎被剥蚀殆尽,中侏罗统仅在部分盆地有分布;下白垩统地层在全区内均有分布,上白垩统在延边小区广泛分布,在其他小区剥蚀严重;古近系在区内普遍缺失,新近系在吉南地区和延边地区广泛分布,吉中地区仅在永吉盆地有出露(图2)。

图2 吉林东部盆地中新生代地层对比图[2]

整个吉林东部地区在佳—伊断裂附近盆地下白垩统地层发育较全,登娄库组沉积时期的地层普遍缺失[3],说明在登娄库组沉积前发生过普遍的伸展或裂陷作用[4]。佳—伊断裂在古近纪发生右旋走滑断陷作用,形成了伊通地堑,而其附近的永吉、双阳、上河湾、辽源盆地与其类似,沉积了古近系地层,其他盆地未有古近系沉积[5]。

敦—密断裂附近盆地三叠系普遍缺失,侏罗系仅有中统侯家屯组(帽儿山组)、且广泛分布,下白垩统广泛沉积,近三棵榆树(登娄库组)普遍有缺失,可见其地层沉积过程与佳—伊断裂类似,早白垩世均经历了伸展—短暂挤压—伸展的过程,不同的是中侏罗世敦—密断裂的活动产生普遍构造沉降。

鸭绿江断裂附近盆地中、新生界地层分布较为特殊,上三叠统长白组和小河口组普遍沉积,侏罗系普遍缺失,下白垩统仅有集安盆地地层序列较全、其他盆地均为断续沉积。这与鸭绿江断裂的演化密切相关,鸭绿江断裂的活动比佳—伊和敦—密断裂早,经历压性作用的时间较多,使中、新生界地层缺失较多。

通过对地层的发育特征和对地层发育与断裂的关系的分析,可见吉林东部鸭绿江断裂带、佳—伊断裂带与敦—密断裂带控制着断裂带内及两侧的中生代沉积建造与岩浆岩分布,并对区内中新生代盆地的形成和演化具有明显的控制作用。

2 断裂系统对盆地形成和构造演化的控制作用

2.1 鸭绿江断裂带改造型盆地的形成

鸭绿江断裂可能发生于海西—印支期构造旋回时期,断裂北段控制海西晚期和印支早期的基性-超基性岩岩体群。鸭绿江断裂自侏罗纪至第四纪主要经历压扭—张性—压性三个阶段,侏罗纪—白垩纪受北西—南东向的拉张作用,白垩纪末复又压剪性质。因此鸭绿江断裂为一个多旋回多期运动断裂,对松江、抚松、集安、长白盆地的形成和改造有重要影响。

鸭绿江断裂在晚侏罗世—早白垩世经历挤压造山—走滑拉分—初始张裂的过程,由于太平洋伊泽奈崎板块高速、低角度斜向俯冲,该时期仍以挤压造山作用和左行剪切为主,形成中生代的断陷盆地,在挤压造山作用的间歇或松弛阶段,处于相对拉张构造环境下,中侏罗世晚期开始了北东向的裂陷作用,并被东西向构造切割[6]。燕山运动第二幕造成欧亚板块东缘处于挤压应力场状态之下,沿鸭绿江断裂形成的登娄库组之前的原型盆地隆升剥蚀并受到沿鸭绿江断裂的一系列逆冲作用而分割成改造型盆地。

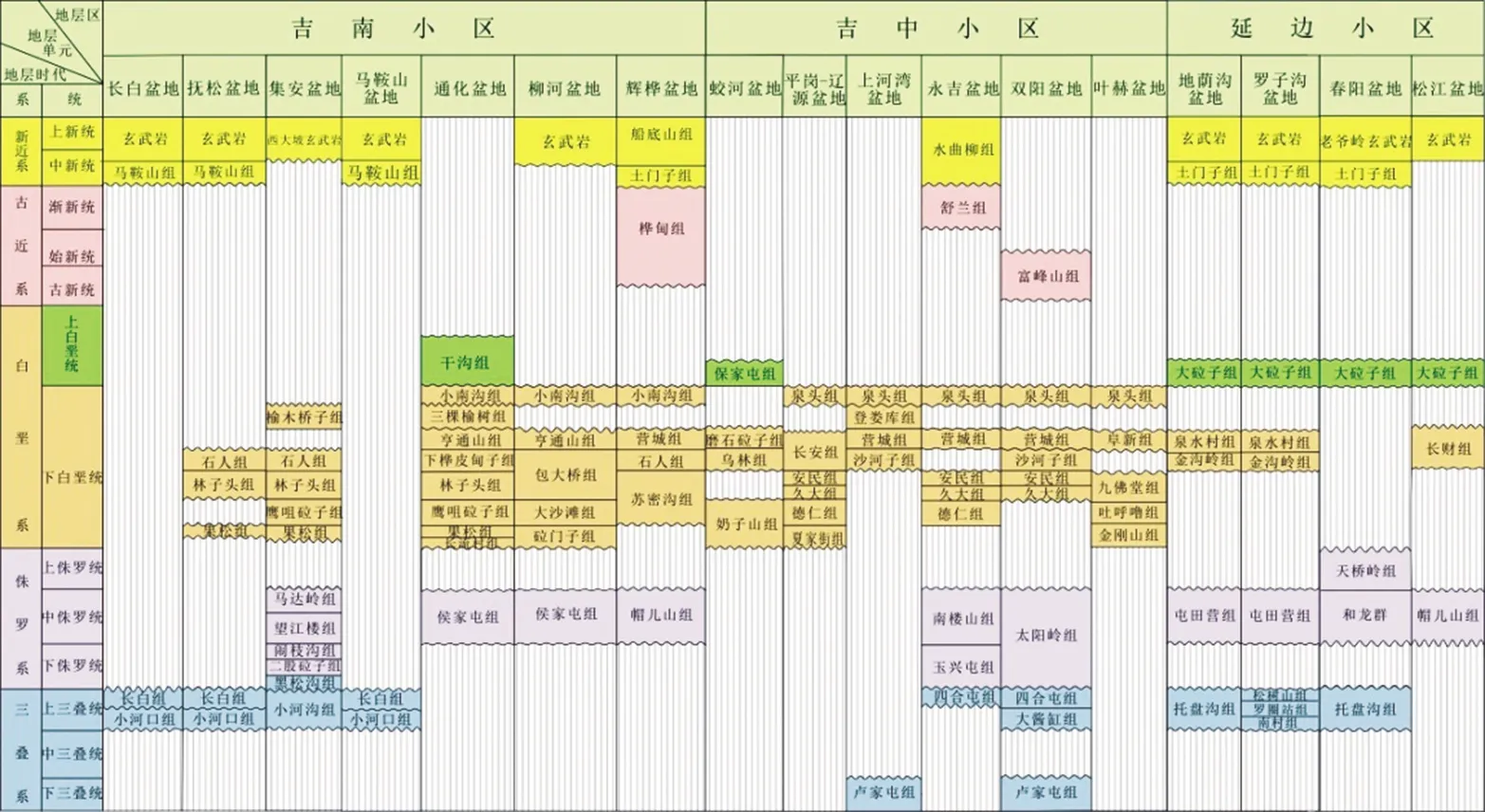

结合吉林油田对CEMP5剖面的地质解释,认为抚松盆地及周边大部分地区为新生界玄武岩和侏罗—白垩系地层,其下推测有古生界海相地层分布,厚度变化较大,0.5~3 km不等,元古代下部为变质岩,上部为海相碳酸盐岩地层。CEMP5测线中可见中生界和古生界地层连续分布,为后期断层切割,推测为鸭绿江断裂在后期活动中形成次生断裂作用的结果;断裂切割盆地基地的太古界、元古界地层,地表出露太古界变质岩和燕山期花岗岩侵入体,推测为受次生断裂逆冲推覆作用抬升至地表,并接受后期侵蚀的结果。因此,该地区具明显的原型盆地遭受后期断裂系统改造的痕迹(图3)。

图3 抚松盆地横切鸭绿江断裂带CEMP5二维地震测线及地质解释剖面图(位置见图1)(据吉林油田修改)

现今的集安盆地受鸭绿江断裂及次级断裂的逆冲作用而分割成四个小的盆地,叠瓦逆冲构造非常发育;松江盆地西部发育北东向逆冲断层,为该盆地的控盆断裂;长白盆地推测为在三叠纪之后,鸭绿江断裂北西向地层推覆到长白盆地之上,形成地形隆起。沿鸭绿江断裂分布的盆地在燕山运动第二幕普遍抬升至地表遭受剥蚀。

古近纪开始,太平洋板块向东亚大陆边缘低速正向俯冲导致鸭绿江断裂复又拉张,但拉张程度差,地表形迹不明显,控盆作用微弱,此时期仅在其北段发育有珲春盆地珲春组含煤层系,珲春盆地呈椭圆形,受东南缘北东向断层控制,盆地南部地层沉积较厚,最近研究证明,其本质为一个坳陷型盆地,形成机制与鸭绿江断裂带晚期活动关系较小。由此也反映出此期鸭绿江断裂的活动对其附近盆地改造作用较小。

新近纪到更新纪期间,此区以侵蚀作用为主,使某些地区变丘陵和高原。中新世曾有中性岩浆沿裂隙侵入。玄武岩被剥蚀,老松花江开始形成。喜山运动第二幕,区域内构造活动仍较强烈,形成了断裂,与断裂相伴发生了大规模的玄武岩喷发[7]。

2.2 佳—伊断裂带与敦—密断裂带改造型盆地的形成

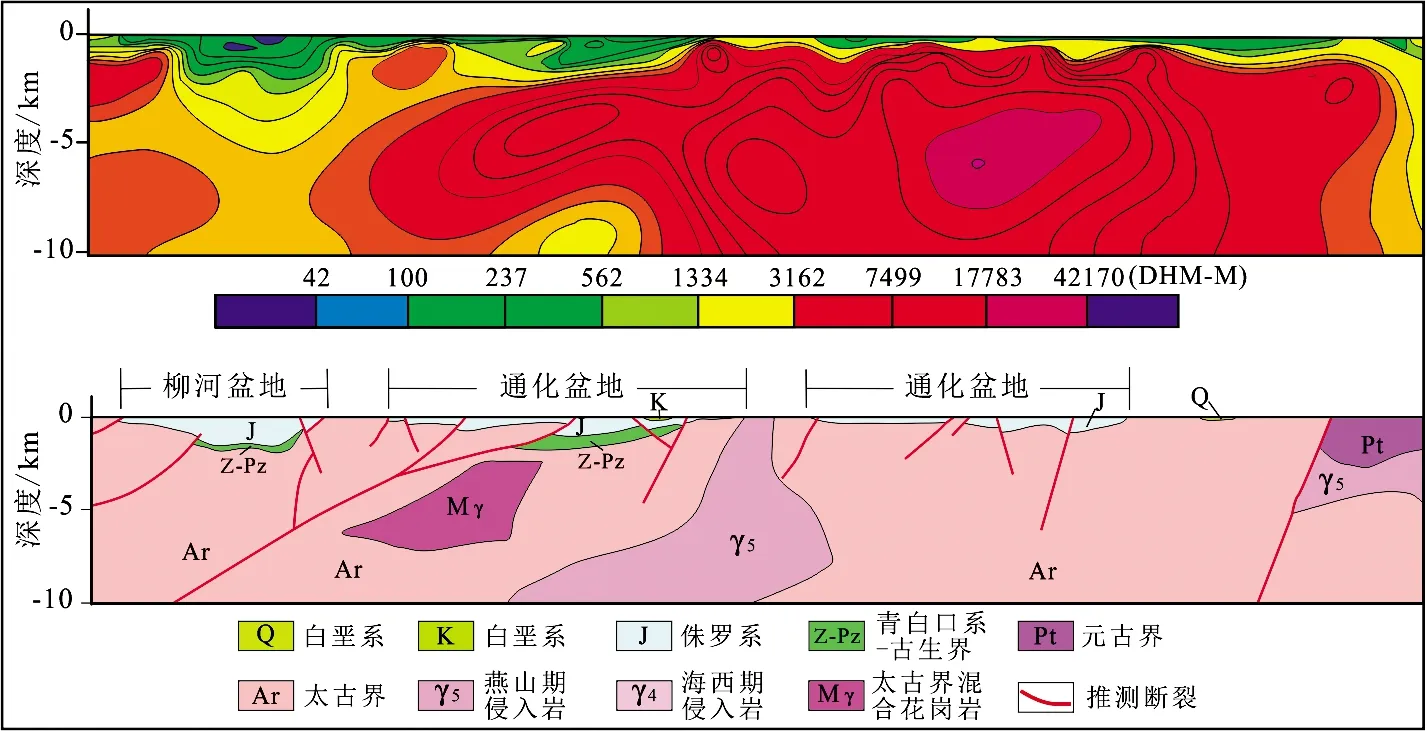

燕山运动第一幕以后,佳伊断裂和敦密断裂左旋走滑、张扭,地壳活动以断陷为主,形成一系列小型山间盆地,总体展布北东向(如辉桦、柳河、通化、蛟河),但个体盆地的方向则北西向(如谓津,辽源)、近南北向(如双阳),以含煤火山碎屑建造为主。LH01测线可见柳河盆地和通化盆地的两个凹陷中生界原为连续分布,后期被逆冲推覆构造所分隔,形成两个盆地(图4)。

图4 柳河—通化盆地横切敦密断裂带LH01电法测线地质解释剖面(位置见图1)(据吉林油田)

早白垩世末期,佳伊断裂和敦密断裂逐渐转变为右旋压扭,地壳运动形成大的区域性隆起,燕山运动第二幕再次造成吉林东部整体抬升,断裂活动,原型盆地完全遭受破坏,部分盆地小型断陷发育,沉积少量干旱条件下发育的砂砾岩。从此各盆地进入独立发展阶段。

古近纪开始,太平洋板块向东亚大陆边缘低速正向俯冲,佳伊、敦密断裂开始右旋走滑拉张形成地堑盆地[8],位居吉东山区中部的敦密断裂带其地表形迹清晰可见,带内从南到北一次控制了梅河口、桦甸、敦化、额穆等盆地的演化过程。吉林东部山区最西侧的佳伊断裂控制的伊通盆地,最宽达20 km,总长约300 km,基底最大埋深约5 900 m,为新生代盆地之首。伊通盆地附近的上河湾盆地、永吉盆地、平岗盆地在此时期也沉积了巨厚的古近系沉积。

新近纪之后,玄武岩喷溢作用较强,其强度由西到东增加,佳伊断裂带多为中心式喷发和广泛的溢流,将部分中生代盆地掩盖其下,全区大面积的玄武岩盖主要分布在敦密断裂以东,岩盖厚度10~150 m。

3 在岩石圈断裂作用下盆地群的形成与演化

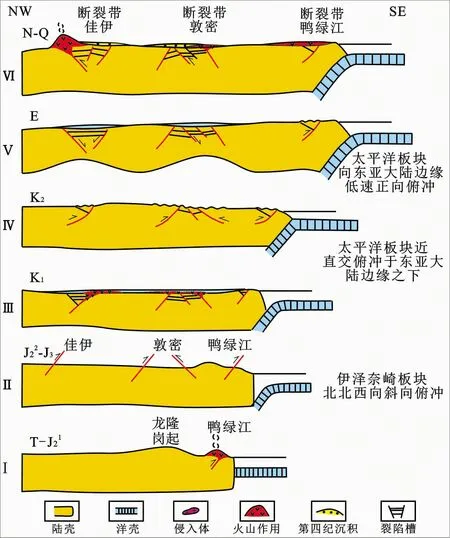

通过晚白垩世以来的构造演化可以看出,吉林东部中新生代盆地是在原型盆地的基础上经过伸展或挤压作用、在断裂系统的控制作用下陆续形成的,某些盆地是在相同构造活动基础上形成的,具有相似的沉积和构造特征。吉林东部盆地群的成盆与构造演化过程经历了盆地基底改造阶段、佳伊和敦密控盆断裂形成阶段、白垩系断陷盆地形成阶段、晚白垩世抬升剥蚀阶段、走滑裂陷及新生代盆地形成阶段和玄武岩喷发及抬升剥蚀阶段6个演化阶段(图5)。

图5 吉林东部岩石圈断裂对盆地形成和改造的控制作用及盆地群的演化阶段

3.1 盆地基底改造阶段

印支期是不列因—佳木斯地块、华北古板块、扬子—华南古板块三者相继碰撞、拼合构成古东亚大陆主体的时期,这种拼合运动造成三叠纪的沉积间断。燕山运动早、中期是我国东部南北碰撞机制向太平洋构造域运动方式转换过渡的时期,南北部的陆相沉积开始早晚有差别,南部陆相沉积自早三叠世开始,而北部三叠纪为海陆交互沉积,侏罗纪开始才过渡为陆相沉积。鸭绿江断裂在三叠纪之前就已经形成,控制海西晚期和印支早期的基性-超基性岩岩体群。

3.2 佳伊、敦密控盆断裂形成阶段(J22—J3)

中晚侏罗世,受太平洋伊泽奈崎板块向NNW向加速俯冲的影响,形成近东西—北东东向的佳伊、敦密控盆断裂带,在吉林南部开始发育柳河、抚松等盆地,盆地的形成与分布方向依然后前期造山带构造及其深断裂的控制,主体方向为近东西或近北东东向,侏罗纪盆地主要为断陷盆地,属伸展盆地性质,区域伸展方向为北北西—南南东[9]。

3.3 白垩系断陷盆地形成阶段(J3末—K1)

晚侏罗世—早白垩世由于太平洋库拉板块以北北西向运动并向古亚洲大陆下俯冲消减,导致了异常地幔侵壳和区域反扭作用的加强,在薄壳作用强烈地带形成了地堑系,在厚壳作用强烈地带形成了一系列冲断后效型断陷盆地[10]。受依舒和敦密两条大型走滑断裂带的反扭作用影响,出现了一系列剪切扩张型断陷盆地[11],研究区的大部分盆地在此阶段形成。

3.4 抬升剥蚀阶段(K2)

早白垩世末期,太平洋板块近直角俯冲于东亚大陆边缘之下,佳伊断裂和敦密断裂逐渐转变为右旋压扭,地壳运动形成大的区域性隆起与坳陷,晚白垩纪吉林东部整体上为抬升剥蚀状态,仅在西拉木伦河缝合带以北、敦密断裂以东的延吉地区,受敦密断裂走滑作用的影响,向南西方向大力挤压,以及岩石圈热收缩的影响而形成坳陷,较大的下白垩统湖湘沉积形成于此,如延吉盆地、松江盆地、罗子沟盆地等。燕山运动第二幕再次造成吉林东部整体抬升,断裂活动,原型盆地完全遭受破坏,部分盆地小型断陷发育,沉积少量干旱条件下发育的砂砾岩。从此各盆地进入独立发展阶段。

3.5 走滑裂陷及新生代盆地形成阶段(E)

新生代开始太平洋板块向东亚大陆边缘低速正向俯冲,吉林东部地区转化为非造山环境下的拉张环境,进入新生代陆内裂陷期,受同生坳陷及北东向断裂的复合作用,形成北东向狭长断陷。佳伊断裂和敦密断裂在古近纪发生右旋走滑断陷作用,形成了伊通地堑,而其附近的永吉、双阳、上河湾、辽源盆地与其类似,沉积了古近系地层。

3.6 玄武岩喷发及抬升剥蚀阶段(N—Q)

新近纪喜山运动大量玄武岩喷发,覆盖了部分地层,更新纪以来,此区以侵蚀作用为主,使某些地区变为丘陵和高原,区内盆地群再次遭受改造,造就了各盆地现今的地貌特征。(图5)

4 结论

(1)吉林东部具明显的原型盆地遭受后期断裂系统改造作用的痕迹,鸭绿江断裂带、佳—伊断裂带与敦—密断裂带控制着断裂带内及两侧的中生代沉积建造与岩浆岩分布,并对区内中新生代盆地群的形成和演化具有明显的控制作用。

(2)吉林东部盆地群的成盆与构造演化过程经历了盆地基底改造阶段(T—J21)、佳伊和敦密控盆断裂形成阶段(J22—J3)、白垩系断陷盆地形成阶段(J3末—K1)、抬升剥蚀阶段(K2)、走滑裂陷及新生代盆地形成阶段(E)和玄武岩喷发及抬升剥蚀阶段(N—Q)6个演化阶段。