中东地理学家印象中的“中国海”

姚继德,乌苏吉,白志所

导 言

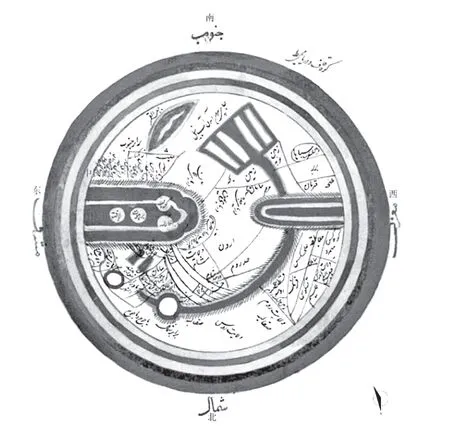

《世界七大区域图》中对中国的描述

公元10~11世纪时,著名穆斯林学者比鲁尼(3)艾布·莱哈·比鲁尼(973~1050),公元10~11世纪著名哲学家、天文学家和文学家,著述颇丰,涉及天文学、地理学、历史学和印度文化。在其《占星术入门》(Kitb al-tafhīm li-aw’īal-tanjīm)一书中写道:“波斯人把地球划分为七个国家。”(4)比鲁尼:《占星术入门》,现藏伊朗议会图书馆,文献编号:Ms.2132,fols.96.a。下页图1即摘自该书。在该书最古老的手抄本中,有一幅“七国图”(见图1),其中第七个国家标注为“秦和马秦”(意为“中国和大中国”)。比鲁尼的这幅世界地图,代表了古代波斯人对世界的地理认知。当时通常将中国称为“秦和马秦”,在世界七国中属于第七国。世界七国是中东古代地理学中的一个古老概念,起源于波斯。早在波斯古代琐罗亚斯德教的经典文献中,就将地球划分为七国,波斯位于中央,周围有六个圆圈,代表其他六个国家。在琐罗亚斯德教经典《阿维斯塔》(Avesta)中,Kishvav(国家)一词写作而该词在吠陀文化中写作ū,词源均为有“耕田”之意。(5)Mayrhofer,M.,Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen/II.C.,1996,Heidelberg: Winter,p.320.因此,将地球划分为七国,指的是七个可以耕作的区域。从琐罗亚斯德教和吠陀经典中可以看出,将地球划分为七国,是古波斯和印度的共同文明遗产。(6)Wilhelm Geiger,“Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times: With an Geiger”,in Wilhelm, Civilization of the Eastern Iranians in Ancient Times:With an Introduction on the Avesta Religion,1885,London,p.130.数字“七”在波斯文化中具有神圣性。巴列维语(7)帕拉维语(Pahlavi),或称为钵罗钵语、巴列维语,是中古波斯语的主要形式,是古代波斯安息帝国(公元前247~公元224)和萨珊帝国(224~651)的官方语言。文献中延续了琐罗亚斯德教关于地球七国的概念,但给予了新的解释。在巴列维语重要经典《创世书》()和《智慧之灵》()中,记载了七国的名称和信息。众多的历史证据表明,第七国位于地球的最东方,巴列维语文献将第七国称为“秦尼斯坦”(,中国),(8)《琐罗亚斯德教的宗教和历史故事集》,伊朗议会图书馆博物和档案中心收藏,编号Ms.83741,fols.341.b。《世界境域志》ūd al-ālam man al-mashregh ela al-maghreb)(9)《世界境域志》是公元10世纪波斯著名地理著作,该书先介绍地球的总体面貌,再介绍地球上的各大海洋、河流、群山和沙漠,之后介绍各个主要民族。佚 名:《世界境域志》,王治来译,上海:上海古籍出版社,2010年。一书中也使用“秦尼斯坦”指中国。《世界境域志》一书主要参考了伊斯兰教产生前的中东古代地理文献。在古代波斯人的印象中,作为地球中心的陆地是人类的起源地,随着人类的繁衍,开始向周边迁徙,渐渐形成七个主要国家,创建了七大文明。在伊朗神话中,世界之王法里顿将大地分给了三个儿子,并让波斯国王与中国国王联姻,建立姻亲关系。(10)波斯国王与中国国王联姻的故事,在诸如《列王记》《库什记》《胡玛伊与胡玛尤》中都有记载。

图1:比鲁尼《世界七大区域图》 图2:哈马维《世界七大区域图》

除《雅库比历史》之外,地球七国的概念还常见于其他一些地理和历史名著之中。如《历史与故事概要》(Mojmal al-Tawarikh wa al-Qasas)、(14)《历史与故事概要》(著者佚名,约成书于1126~1127年间),系一部波斯文世界史名著。加兹温尼(1203~1283)著的《被造物之奇闻》(Ketb a’ebūqt waal-mawūdt)等。(15)参见泽克里雅·加兹温尼(1203~1283):《被造物之奇闻》,波斯文手抄本。在伊斯兰教产生前的波斯地理文献中,波斯位于地球的中央,到了伊斯兰时期,阿拔斯王朝定都于巴格达,并取名伊拉克,穆斯林地理学家便将伊拉克作为地球上七大国的中心。表述这种地理观念最具有代表性的地理学著作,就是雅古特·哈玛维的《国家地名辞典》(Kitb Mu’jam al-Buldn)(见图2)。(16)雅古特·哈马维(1179~1229)是一位希腊裔穆斯林传记学家与地理学家,著有伊斯兰世界的《国家地名词典》(),上页图2即采自该书。

穆斯林地理学家笔下的“中国海”

公元9世纪著名波斯历史学家和地理学家雅库比在其《雅库比历史》中写道:

中国是个幅员辽阔的国家,如果从海路去中国,需要横渡七片大海……这七大海洋分别是:法尔斯海(波斯湾)、拉尔海(阿拉伯海)、海尔肯德海(孟加拉湾)、箇罗海、军突弄海……第七个海叫涨海,就是中国海,只有刮南风时,方可在海上航行,然后直接抵达一条大江,那里有第一座城市,从那里可到广府(广州)城。(17)[古阿拉伯]伊本·阿比·雅古比:《雅库比历史》(Tarikh-e Ya‘qūbī),Leiden(1883),vol.1,pp.207~208.

著名历史学家和地理学家马苏迪在其名著《黄金草原》(Muruj adh-dhahab wa ma'adin al-jawahir romanized,成书于893年)中关于“中国海”的记述:“第七个海是中国海,以涨海著称。此海巨浪滔天,非常恐怖。海里暗礁遍布,船只穿梭于群山间。”(18)Prairies d'or,Arabic edition and French translation of Muruj al-dhahab by Barbier de Meynard and Pavet de Courteille,Paris,vol.1,pp.345~346.根据中国汉代以来历史地理学文献中的系统记载,“涨海”的核心范围就是中国南海,其范围有广义和狭义之分,广义的“涨海”包括了中国南方以外直到东南亚一带的海域,狭义的“涨海”就是中国南海。(19)参见陈佳荣,谢 方等《古代南海地名汇释》,北京:中华书局,1986年,第664页。

中东有三部早期的穆斯林地理学、天文学文献中有关于世界“七海”的记载。第一部是天文学手抄本,作者佚名,现收藏在土耳其阿亚索菲亚图书馆。书中记载了世界上的“七海”:“(人类)四分之一的居住区位于地球北部,这里有七个大海,海里多岛屿,这七个大海是:罗马海(地中海)、萨卡里巴海、戈尔甘海(里海)、古勒祖姆(红海)、法尔斯海(波斯湾)、信德海(印度洋)和中国海。”(21)该书系阿拉伯文手抄残本,封面缺失,故书名及作者都不得而知,土耳其阿亚索菲亚图书馆藏本,文献编号:Ms.2642.fold.8a。穆斯陶菲在其著作《心灵的欢喜》(Nozhat al-Gholub)中也使用“海湾”代替海洋。他写道:

前面关于海洋与湖泊已说过,环绕四分之一居住区的水域,阿拉伯人称之为环海,波斯人称为大海,希腊人称之为海洋。由于地球上有高山和洼地,从而在陆地上形成了七个海湾,亦称七海,每个海都很大,每个海里都有许多岛屿。据天文学书籍的记载,在这七个海湾里,有1.2万个岛屿有人居住和适合耕种……第一个海湾从东边开始是‘秦与马秦海’(中国海),它比所有的海湾都大,且海水很深。据记载,中国海湾有3 700个有人居住的岛屿。(22)穆斯陶菲:《心灵的欢喜》(阿拉伯文),有三个抄本,分别收藏在伊朗设拉子图书馆,俄罗斯圣彼得堡东方研究所图书馆,编号:060,德国柏林图书馆,编号:441。该段文字出自该书前言。

波斯著名数学家、天文学家、地理学家花剌子密(23)花剌子密(780~850),全名穆罕默德·本·穆萨·花剌子密,约于公元780年出生于中亚的花剌子模,以数学家闻名于世,也有历史、地理和天文学方面的著述。生平欠详,只知道他于786~833年是阿拔斯王朝哈里发马蒙宫廷里的天文学家和数学家团队成员。其地理著作是《城市与山脉地理形貌》(阿拉伯文)。所著,现收藏于斯特拉斯堡图书馆的《城市与山脉地理形貌》一书里,绘制了一幅世界地图,被认为是伊斯兰地理文献中最古老的世界地图(见图3)。在这幅地图上标有世界七大海,其中有“中国海”,如图中的Daryāy-e Chin。这幅地图充分表现了伊斯兰教早期穆斯林地理学家对“中国海”地理位置的认知。(24)花剌子密:《城市与山脉地理形貌》,Strasbourg,Bibliothèque Nationale Universitaire,文献编号:Ms.4247. fols.45。图3即摘自该书。

图3:哈玛维《世界地图》

在穆斯林地理学手抄本文献中,有许多地图都标有“中国海”,只不过每种语言的称法不同。比如阿拉伯文中将“中国海”称为Bar波斯文称为Daryy-e Chin,土耳其奥斯曼文中则将“中国海”称为“环中国海”(Bar mohit Chin),或“契丹海”(Bar Khat)。因此,“中国海”在穆斯林地理文献中沿用了很长时间。需要指出的是,穆斯林地理学家认为大海(洋)环绕着陆地,所以有的穆斯林文献把“海(洋)”称为“环海”。至于把“中国海”叫做“契丹海”,是因为在阿拉伯、波斯和奥斯曼土耳其三种语言的古文献中,偶尔将中国称为“契丹”。“契丹”是中国的一个别称,常见于中世纪时的中亚、西亚,甚至欧洲的文献中。事实上,契丹是中国古代北方的一个部落名称,他们曾在中国西北建立了西辽王朝(1131~1218),波斯文献称为Qara Khitai(喀喇契丹),(25)参见王一丹《史集·中国史》(波斯文),德黑兰:德黑兰大学出版社,2000年,第158页。有的欧洲学者甚至到了20世纪初时,仍然在其著作中用“契丹”来指代中国。(26)参见斯坦因(M.A.Stein):《中国沙漠遗址》(Ruins of desert Cathay,London,1912);亨利·玉尔(H.Yule):《契丹及其途程》(Cathay and the way Thither,London,1915)。

“中国海”一词在中东不同时期和不同文献中使用了不同的名称,下面我们将根据年代顺序列举数部文献中使用的“中国海”名称。

伊斯塔赫里(27)伊斯塔赫里,全名艾布·伊斯哈格·伊布拉欣·本·穆罕默德·法尔斯·伊斯塔赫里,以库尔希著称,波斯伊斯塔赫尔人,公元10世纪波斯著名地理学家,与巴里希和伊本·豪格勒齐名,号称伊斯兰历史上的三大地理学大师。著的《道里邦国志》使用的是Daryy-e Chin。吉哈尼(28)吉哈尼,全名艾布·阿布杜拉·穆罕默德·本·艾哈迈德·本·纳斯尔·吉哈尼,伊朗萨曼王朝大臣,著名地理学家,他的《世界形貌》在地理学领域享有盛名。波斯文手抄本现藏大英博物馆,编号为OR23 542。(卒于956年)著的《世界形貌》中,使用Daryy-e Chin(中国海)。马格迪西(947~1001)著的《区域的最佳划分》al-taqsīm fī marifat al-aqlīm)(29)土耳其阿亚索菲亚图书馆藏书,文献编号;MS.2971。一书中使用Bar伊德里斯(30)伊德里斯,全名穆罕默德·本·穆罕默德·本·阿布杜拉·伊德里斯,出生于摩洛哥的休达。他周游到过科尔多瓦、埃及、安达鲁斯等许多阿拉伯东部国家。1138年,他应西西里国王罗杰二世的邀请入住宫廷,直到去世。他留下了两部重要的地理著作:《罗杰之书》和《静心凝神所》。著的《罗杰之书》(Nuzhat al-mushtq fi'khtirq al-fq)(31)现藏土耳其库珀里(Kuporli)图书馆,文献编号:Ms.955。和《静心凝神所》(Uns al-muhajal-faraj)(32)现藏土耳其哈基莫格卢(Hakimoglu)图书馆,文献编号:Ms.688。书中都用Bar。

在一部佚名的波斯文天文学著作中也记载了“中国海”,用的是Bar Chin。(33)现藏土耳其阿亚索菲亚图书馆,文献编号Ms.2632。穆斯陶菲(1281~1349)的《心灵的欢喜》一书中,“中国海”也用的是Bar Chin。伊本·瓦尔迪(34)伊本·瓦尔迪,生平不详,他曾在沙姆和阿勒颇生活过。主要著作是《奇异珠玑与离奇珍珠》(阿拉伯文),被列入“宇宙地理学”(Cosmography)名录。著的《奇异珠玑与离奇珍珠》(Kharīdat al-Aj’ib wa Farīdat al-Ghar’ib,简称《奇珍异宝》)(35)现藏美国普林斯顿大学图书馆,文献编号:Ms.267。中则用Bar来指“中国海”。斯帕希扎德(36)斯帕希扎德,全名穆罕默德·伊本·布鲁萨维·斯帕希扎德,16世纪奥斯曼帝国时期著名地理学家,他于公元1572年完成地理著作《认识诸国的最佳途径》,献给奥斯曼帝国苏丹穆拉德三世(1574~1595年在位)。书中有专门写中国海的章节,对中国海的范围进行了描述,其资料以前人的文献为主。书中描述了中国的一些港口、城市、地理和物产,有两幅较为现代的世界地图,引自欧洲的文献,两幅地图中都标注有中国海,并认为中国海位于地球的最东边。著的《认识诸国的最佳途径》al-maslik ilama‘rifat al-buldn wa-al-mamlik)(37)现藏土耳其伊斯米罕苏尔坦(Ismihansultan)图书馆,文献编号:MS.298。一书中的“中国海”,同样使用了Bar Chin。卡蒂布·查列比(38)卡蒂布·查列比(1609~1657)是一位奥斯曼帝国时期著名地理学家,1609年出生于君士坦丁堡,后担任大臣会议主席,人们称他为“卡蒂布·查列比”(意为“文书查列比”)。在职期间到过许多地方旅行,学习阿拉伯语、数学、天文学、地理和医学长达十年。1658年去世。一生著述颇丰,最著名的是《书名与术语释疑》,收集了大量穆斯林文献书目。他的地理学名著是《世界志》(Cihannüma)。著的《世界志》(Cihannüma)中的“中国海”,使用了两个词:一个是Bar mohit Chin(39)现藏土耳其哈奇贝斯拉格(Hacibesiraga)图书馆,文献编号:Ms.463。(环中国海),另一个是Bar khat(40)现藏土耳其米赫里萨苏尔坦(Mihrisahsultan)图书馆,文献编号:Ms.308。(契丹海)。萨迪格(41)米尔扎·穆罕默德·萨迪格,以萨迪格著称,其著作《萨迪格的见证》是一部百科全书,作品在印度完成,该书有542章,内容涉及历史、地名、人类学、文学等。著的《萨迪格的见证》(42)现藏伊朗马什哈德拉扎维大学古都斯图书馆(Astan-e Qods-e Razavi),文献编号:Ms.26932。中,将“中国海”称为Khalij Chin(中国湾)。

“中国海”一词在伊斯兰教早期的文献中就已经记载。比如在早期的天文学家、数学家、地理学家艾布·马沙尔·拜勒希(786-787年)著的《天文学入门》(Kitb al-madkhal al-kabīr ilá ‘ilmal-nujūm)一书中,就有“中国海”的记载。

穆斯林文献中关于中国的描述

如前所述,随着伊斯兰世界版图的扩大和其地理学的发展,中东穆斯林对世界的认识也在不断深入。中国一直受到穆斯林的普遍关注,其主要原因是,随着阿拔斯王朝(750~1258)与中国唐朝(618~907)陆路与海上贸易交往的扩大,穆斯林对中国的认识逐渐增多。如果说早期穆斯林对中国的印象还只局限于波斯、印度和希腊文献的译文,但到了公元8~10世纪时,随着丝绸之路的发展,许多中东穆斯林商人从陆地和海上来到中国经商,把中国的物产、科技以及有关中国的信息带入伊斯兰世界,从而推动了地理学的发展。中东穆斯林关于中国的认知,也从泛泛的“印象”发展到“对中国地理、经济和文化的真实描述”。关于穆斯林文献中对中国和“中国海”的描述,已出版了许多书籍和文章,但本文集中探讨的,是穆斯林地理文献中对中国和“中国海”描述的演变和发展历程。

中东穆斯林地理学文献卷帙浩繁,时间跨度较大。本文将他们文献中描述中国和“中国海”的情况分为三个阶段,并回答两个问题:其一,中东穆斯林地理文献中中国和“中国海”的信息来源是什么?关于这一问题,必须指出的是,8世纪以后,穆斯林关于中国的信息主要来自到过中国的商人、旅行者和地理学家的见闻,又可分为海上丝绸之路和陆上丝绸之路两个信息渠道。其二,中东穆斯林对中国的认知是如何变化的?关于这个问题,我们可将中东穆斯林对中国的认知分为三个阶段:从伊斯兰教早期至元朝、元朝至16世纪、萨法维王朝和奥斯曼帝国时期。由于古代中东地理学文献浩如烟海,下文中只简要介绍每个时期最重要的文献,从中管窥不同时期穆斯林地理学家对“中国海”认知的递嬗。

伊斯兰教早期至蒙元时期(8~13世纪)

伊斯兰世界早期对外关系中的一个重要特征,是波斯湾港口与中国东南海港贸易往来的频繁。阿拔斯王朝从大马士革迁都巴格达后,历代哈里发都非常重视与中国的海上贸易。当时的巴格达是伊斯兰世界最繁华的首都,具有得天独厚的海上贸易环境,商船可以从底格里斯河进入波斯湾,亦可以从波斯湾的巴士拉港出海。著名历史学家塔巴里关于巴格达有这样的记载:“这里是一个非常适合的营地,底格里斯河把我们和中国连接在一起,中间没有任何障碍,海上的货物很容易运到这里。”(45)塔巴里(又译作泰伯里):《历代先知和帝王史》(阿拉伯文),穆罕默德·艾布·法泽勒·伊布拉欣审校,贝鲁特:黎巴嫩遗产出版社,1967年,第7卷,第614页。在此期间,伊斯兰世界与中国的贸易往来主要依赖陆上和海上的两条丝绸之路。但陆上丝路自波斯萨珊王朝之后,河外地区出现权力真空,该地区长期处于战乱之中,商队安全难以保障,通往中国的陆上丝绸之路曾长期处于封闭状态,失去了原有的辉煌。与此相反,海上丝路却在阿拔斯哈里发的鼓励下得到了空前发展,波斯湾的海上贸易呈现一派繁荣。许多历史证据表明,在萨珊王朝末期,穆斯林商队逐渐放弃陆路,取道海路与中国进行贸易,海上的贸易遂掌控在穆斯林手中。在公元7~8世纪时,尽管伊斯兰帝国哈里发的权力出现动摇,且受伊斯兰中心沙姆(地中海东岸的大叙利亚地区)离波斯湾较远等因素影响,其与中国的贸易并未停止。伊斯兰世界在8世纪后发生的变化,促进了波斯湾通往中国海上丝路的繁荣,并持续到11世纪,该时期是海上丝路发展的黄金时期。(46)欲了解公元8~11世纪海上丝绸之路发展的详细情况,可以参阅穆罕默德·巴基尔·乌苏吉教授撰写的《中国港口的伊朗航海家》(波斯文)一文,德黑兰:《文化遗产研究》杂志,2015年,第75~93页。德国汉学家安吉拉·舒腾哈默(Angela Schottenhammer)在《航海史》一书中谈到该时期波斯湾至中国的海上丝绸之路的发展及重要性时曾指出:“如果我们说穆斯林商人开创了与中国的海上贸易时代,也并不为过。”(47)安吉拉·舒腾哈默:《从波斯和阿拉伯到中国的香药转运—〈酉阳杂俎〉词目再考》,载廉亚明(Ralph Kauz)主编《海上丝路面面观:从波斯湾到东中国海》(Aspects of the Maritime Silk Road:From the Persian Gulf to the East China Sea),Wiesbaden.p.117.

图4:无名氏《世界地图》

该时期记载中国的另一部地理文献是伊本·艾希尔(1181~1223)的《奇珍异宝》(Tohfa al-Ajaib)。伊本·艾希尔虽然是一位著名的历史学家,但他的地理学著作中也有关于“中国海”和岛屿的相关记载。艾希尔对中国和“中国海”的描述,堪称蒙元之前中东穆斯林地理学家对中国信息的集大成之作,具有重要的参考价值。(61)伊本·艾希尔·贾兹里:《奇珍异宝》,现藏土耳其哈密迪耶图书馆,文献编号:Ms.860.fols.55b-57b。此外,还有一些历史和文学著作中也有关于“中国海”的记载,但篇幅所限,兹不赘述。

总之,中东早期的穆斯林地理文献,是研究中国地理和“中国海”的重要参考资料,这些文献中记载的,大多是穆斯林航海家、旅行家和商人通过海陆丝绸之路往返中国的沿途见闻和经历。早期中东地理文献中对中国和“中国海”的描述,随着丝绸之路的发展逐渐从“印象”过渡到真实,尽管有些文献仍保留了对中国的想象,但从总体上来说,早期的中东穆斯林地理学家对中国和“中国海”的描述,已非常接近现实。当然,在这些古老的地理文献中,并未确定中国和“中国海”的具体边界,这是由于当时的地理学仍处于发展阶段,地理描述尚未达到亲临考证的地步,地球上许多地方尚未为人所知,该时期的地理学仍然以描述每个地区的地理特征为主。

元朝至16世纪

中国和“中国海”的穆斯林地理文献的第二时期始于蒙元,终于伊朗萨法维王朝,这一时期的地理文献对研究中国和“中国海”非常重要。因为蒙元时期版图非常广阔,小亚细亚、河中地区基本都被蒙古人控制。该时期东西方陆路和海路交通的大开,使得中国和伊斯兰世界的科技、商贸和文化交流进入了一个崭新阶段。在此期间,中国与西亚中东的交往中,除了繁荣的海上陆上丝绸之路之外,还有大量波斯人迁往中国,在中国的一些重要城市和港口定居。(62)刘迎胜:《回族语言800年发展史简要回顾-从波斯语到“回族汉语”》,《中国文化研究》2003年冬季号,第145页。同时也有一些中国学者到伊斯兰世界各大城市旅行。连接伊斯兰世界与中国的陆海丝绸之路的发展,促进了中东穆斯林对中国地理、经济和文化的深入了解。与前一时期相比,该时期的中东地理文献对中国和“中国海”的描述更加具体和真实。对中国地理的进一步认识从13世纪开始,到14世纪拉施特的《史集》日臻完善。《史集》中对中国和“中国海”有详尽的描述,代表了蒙元时期穆斯林对中国和“中国海”认识的最高水准。遗憾的是,拉施特的另一部地理学著作《区域形貌》没有流传下来。此外,在13世纪时,伊斯兰世界出现了许多著名的地理学家,如加兹温尼、伊本·萨伊德·马格利比(1213~1286)、艾布·菲达(1273~1331)、艾布·阿布杜拉·大马士革(1256~1327)等。

伊本·萨伊德·马格里比的《地球经纬度之延伸》(Kitab bast al-ard fi 't -t ul wa-'l-'ard),又以《伊本·萨伊德地理》为名而著称,其中也有关于中国和“中国海”的记载。(66)马格里比:《地球经纬度之延伸》(阿拉伯文),收在摩洛哥Joan Qarnit Khinis主编的Bast al-arz fi tul-e va al-arz(1958),第42~43页、第55~56页。

图5:阿布·菲达·哈马维《地名辞典》

穆斯陶菲的《心灵的欢喜》一书,有关于中国湾及岛屿以及“马秦”(大中国)的描述。(72)穆斯陶菲:《心灵的欢喜》(Nozhat ol-Gholub),现藏土耳其阿亚索菲娅图书馆,文献编号:Ms.2131.fols,186b.187a.195a。而《纳贾什旅行记》(Safar Nameh Ghiyath al-din Naghash)一书详细描述了从赫拉特至汗八里(北京)的陆地线路。(73)纳贾什:全名尔亚斯·丁·穆罕默德·纳贾什·大不里士,15世纪波斯作家,生卒年不详。帖木尔宫廷艺术家,1419年,作为拜宋豁儿(1399~1433)的使节率领一个政治和商业代表团访问过中国,他将自己一路的所见所闻写成旅行记,即《纳贾什旅行记》,该书被后来的学者多次引用。如哈菲兹·阿布鲁(卒于1430年)在其著《历史精粹》,撒马尔甘迪(1413~1482)在其著《两海交汇》,汉德米尔(1475~1535)在其著《旅行的伴侣》中关于中国的描述,都曾引用过《纳贾什旅行记》。以上这些著作,是该时期描述中国和“中国海”的重要中东地理历史文献。在此期间,连接中国与伊尔汗帝国的陆上和海上丝绸之路发展迅速,穆斯林对中国有了更真实和深入的了解。在此之前的文献中,对中国和“中国海”描述,大都存在传说和想象的成分,到了蒙元时期的中东穆斯林地理文献中,这种现象基本消失了,而其中对中国历史和地理记述最全面的,还是拉施特的《史集》。因此,蒙元时期是中东穆斯林全面了解中国和“中国海”的重要时期。

萨法维王朝(1501~1736)和奥斯曼帝国(1299~1922)时期的文献

16世纪,伊斯兰世界发生了很大的变化,其中最重要的事件是萨法维王朝和奥斯曼帝国的建立,从此中东地区开始了两大势力的争斗。在中亚,乌兹别克人和其对手也展开了激烈的竞争,直接影响到陆上丝绸之路的安全。另一方面,大量欧洲舰队进入印度洋和波斯湾,尤其是葡萄牙舰队在东方的出现,严重地削弱了穆斯林船队的力量,从而切断了伊斯兰世界与中国的海上交往。

自16世纪以后,因受中亚局势混乱和葡萄牙舰队对印度洋和波斯湾控制的影响,使得伊斯兰世界与中国交往的海上和陆上丝绸之路,基本被切断,双方在各领域的交流与往来渐渐减少,穆斯林对中国的了解也处于停滞状态。因此,16世纪以后,穆斯林只能通过欧洲人或在奥斯曼帝国和印度的欧洲人撰写的地理著作译文中,来了解中国的新变化和发展。萨法维王朝曾试图与暹罗和远东的穆斯林社群建立联系,但没有成功。(74)萨法维王朝苏莱曼国王(1647~1694)于1685年向暹罗派遣使节拉比尔·本·伊布拉欣,与该国国王建立联系。虽然这次出使未取得成功,但使臣伊布拉欣将其见闻写成游记《苏莱曼方舟》。萨法维王朝时期,关于中国的最新信息,只有在印度的波斯裔地理学家萨迪格·伊斯法罕尼(75)萨迪格(1609~1651),全名米尔扎·穆罕默德·米纳伊·阿扎达尼·萨迪格·伊斯法罕尼,1609年11月1日生于印度古吉拉特邦的港口城市苏拉特,其父亲为波斯伊斯法罕人。所著的《萨迪格的见证》(Shhed-e Sdegh)一书中有一些记载。该书以波斯语字母顺序排列来介绍世界各国的重要城市,其中介绍了中国及其重要城市和港口,作者将中国称为“秦与马秦”,将“中国海”称为“中国湾”。书中的许多内容参考了古代文献,但书中有一幅网格地图颇有价值,在这幅地图上标注了各国的地理特征,被认为是一幅新的世界地图。(76)萨迪格·伊斯法罕尼:《萨迪格的见证》,现藏伊朗拉扎维大学古都斯中央图书馆,文献编号:Ms.26932。另一部无名氏的手抄本《诸国的划分》(Taqsīm al-Bild)中,也有一幅网格地图,可能来自《萨迪格的见证》一书,该幅地图中标注有中国的一些城市和港口。(77)佚 名:《诸国的划分》,现藏伊朗国家图书馆藏,文献编号:Ms.2267。该地图还标注了“中国海”的一些详细情况。

18世纪伊始,奥斯曼帝国日渐衰落,大英帝国全面控制了中东通往中国的海上航路,而沙俄则控制着中亚通往中国的陆地通道,中东穆斯林与中国的来往降到了低谷,昔日繁忙的海陆丝绸之路显得十分荒凉。19~20世纪的伊斯兰世界的地理文献,基本都是直接采用欧洲的地理书籍,因此,18世纪可以称作穆斯林传统中国学的终结。18世纪以后,中东穆斯林学者关于中国的具有参考价值的地理学文献微乎其微,而欧洲则利用先进的地理学勘测设备,获得了中国和东方大量的地理信息,撰写了许多地理书籍。但不可否认的是,17世纪以前的穆斯林古代地理文献对现代地理学的发展做出了巨大贡献,我们在新时期研究中东穆斯林古代地理文献,对于深刻理解“一带一路”的时代背景,仍具有重要的理论价值和现实意义。

结 论

公元8世纪时,在伊斯兰世界掀起了一场轰轰烈烈的翻译运动,许多波斯、希腊、罗马和印度文献被译为阿拉伯文,促进了伊斯兰文化的发展。中东穆斯林对中国地理的认识也是始于这一时期。这一时期的中东穆斯林地理学家,在研究波斯、印度和希腊文献的基础上,撰写他们的地理著作,对中国和“中国海”的描述主要以引用文献为主。随着伊斯兰世界版图的扩大,中东穆斯林与其他国家的商贸往来日益频繁,尤其是连接亚欧的海上和陆地丝绸之路的发展,使穆斯林地理学家对中国和“中国海”有了一些新的认识。在这一时期,穆斯林地理学家的著作中收集了大量商人和航海家关于中国和“中国海”的游记或口述,从而留下了珍贵的历史资料。

13世纪初,蒙古人兴起,这一时期出现了大量记载中国和“中国海”的书籍。与此前的中东地理学著作相比,该时期的中东著作中对中国的记述的特征,是参考了中国的文献,并收录了移居中国的中东穆斯林侨民的口述和记录。其中最著名的著作是拉施特的《史集》,该书对中国进行了详细的描述,是当时关于中国最全面和最权威的著作。

从16世纪以后,随着欧洲人通过海路进入伊斯兰世界,中东地区出现了新的政治地理学,这一时期是中东穆斯林认识中国的第三阶段。在此期间,由于海路被欧洲人控制,中东穆斯林渐渐中断了与中国的关系和交往,取而代之的是欧洲人。这一时期,由于欧洲殖民者进入中国和周边国家,以及欧洲人对东方世界地理的不断探测,关于“中国海”的描述主要由欧洲人完成,而中东穆斯林由于中断了与中国的传统联系,在他们关于中国的地理著述中基本没有新的内容,大多是沿用之前的历史文献。直到17世纪时,奥斯曼土耳其著名的地理学家卡蒂布·查列比在参考伊斯兰古文献和欧洲人的地理著作后,撰写了一部重要地理著作《世界志》,其中才有崭新而丰富的关于中国和“中国海”的详细描述。该书也成为穆斯林新地理学的代表作。但自卡蒂布·查列比之后的穆斯林地理学著作中,几乎全都引用欧洲人的地理学著作。18世纪以后,由于海上航路被欧洲人控制,陆地通道被俄国人垄断,伊斯兰世界与中国的传统联系进入低谷。在此期间,中东穆斯林关于中国的研究大多以翻译欧洲学者的著作为主,而关于中国及“中国海”的描述,也开始采用欧洲人的记述。