从语音角度看泉州南音的产生

摘要:从语音角度看,在声韵系统上,南音唱词保留了声母[?]和[?]介音韵母;从语言层次上看,南音中存在文白异读现象,且存有大量文读音。南音的语音系统反映了早期语音层次的特点,可由此特点推测其产生年代应为唐,而这一结论也与已有研究契合。

关键词:南音;产生年代;音韵系统;文白异读

一、引言

(一)研究背景与研究意义

南音(亦称弦管、南管、南曲、锦曲等),是闽南地区一古老音乐种类。它由指、谱、曲(1)[1]三大部分构成,以拍板、琵琶、洞箫等为主要乐器,并辅以标准泉腔的演唱。(2)2009年,南音正式被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录,获得“中国音乐史上的活化石”之称。

南音因其所承载的丰富文化性而备受学界关注,其产生年代与发展进程也成为重要研究课题。总体上看,以往学者多从音乐学角度(音律唱腔、乐器演奏等)切入研究。基于此,本文拟进一步拓宽研究视角,从语言学角度考察南音唱词的语音特征,为厘清南音历史源流提供新例证。

(二)南音研究概述

王耀華(2014)曾用三个词来概括南音研究的现状:“常态化”、“深入化”和“系列化”。常态化,指南音研究已成为专业人员和高校师生日常科研、教学的重要内容;深入化,指南音研究质量提高,研究者具备更扎实的学术功底;系列化,指个体或群体将南音研究集中在某一学术领域,使研究成果以组合的、系列的形式呈现(如《泉州南音集成》、《泉州传统戏曲丛书》、《中国南音系列教程》等专著的出版)。[2]由此可见,从宏观上看,目前的南音研究已初具规模,并逐步系统化。

而从微观上看,关于南音历史源流这一课题,也已有多家说法,其中几个观点颇具影响力:

何昌林(1985)将南音分为前后两期,前期南音为唐代燕乐(声乐)以及北宋细乐(器乐),后期南音继承宋元南戏,并保留了前期的许多元素。何先生根据:南音尊五代后蜀孟昶为始祖,同时五代时期的闽国又广泛征召中原乐伎,加之如今南音中演唱的“目连傀儡”正是唐五代时期传入闽南的提线木偶戏,这三个方面判定早期南音当为中原音乐。[3]

袁静芳(2001)认为,南音中的“曲”源于晚唐和五代的曲子词,演奏乐器洞箫来自于魏晋时期的清商乐,琵琶则来自于隋唐燕乐。[4]

王耀华(2002)认为南音和唐代音乐有一定关联,大约形成于宋、发展于明清。王教授发现在唐大曲中可见与南音同名的曲牌名([子夜歌]、[折柳吟]等),而南音的乐器规制(横抱琵琶、一尺八寸的洞箫)也与唐制类似。[5]

陈梅生(2006)通过研究南音的声律以及唐朝外交史,认为南音前身应为唐朝时期流入我国的骠国乐(3)。[6]

为更直观,将以上观点整理成表1:

由此我们对已有研究可总结为以下几点:一,各家观点虽有出入,但对于南音产生年代的判定,大抵都在唐至宋的范围内;二,各家所列例证不同,但范畴基本不离乐理学;三,南音历史探源是一项长期、宏大的工程,各家虽有观点,但难成定论。可见,前人为我们提供研究方向的同时,也引导我们寻找突破口,为这一问题的解决补充新知新见。

周振鹤、游汝杰(2006)曾指出,地方戏曲与方言有紧密的联系,利用方言来研究地方戏曲史也是一种重要途径。[7]他们认为,戏曲语言中的方言成分一般相对保守,反映了古层次的方言面貌,因而能够帮助解决与戏曲相关的部分历史问题。以此为鉴,并综合上述已有研究成果,本文结合泉州方言,尝试从语言学角度切入,考察南音唱词中语音特点,进而推论南音可能产生的时间,以期为南音历史探源这一课题打开研究新思路。

二、从语音角度看南音的产生

南音的语音系统具备一定研究价值:首先,南音的语音层次十分复杂,拥有性质不同的多种成分:从语言接触层次上看,包含文读音、白读音以及外来音等;从时间层次上看,包含古音、蓝青官话(4)等。[8]二,南音的语音系统在流传过程中相对稳定,受方言语音演变的影响较小,因为南音的传唱要求严格师承,主要以口头形式的师徒传授,且每一位学者在学习前都要经过“正音”(5)。因此我们今日所接触的南音语音,与其最初的样貌不会有太大区别。这也正是我们试图从语言角度考察南音产生年代的基础。

本文以24首广泛流行的“面前曲”(6)为研究范围,虽未涵盖全部南音词曲,然亦具备一定的代表性。我们对唱词中664个常用汉字做了语音记录(7),发现南音语音系统所代表的时间层次要早于今泉州话。

(一)存在代表早期时间层次的声韵类

根据笔者所考察的664个常用汉字在南音演唱中的发音,我们整理出南音的声韵系统,并与今泉州话声韵系统进行比较(8)。

首先看声母系统,见表2。

如表2所示,经整理得南音声母15个(其中声母[b]、[ɡ]、[l]在遇到鼻化韵时变为[m]、[?]、[n]),比今泉州方言多声母[?]。而声母[?]可见于泉州早期韵书《汇音妙悟》(9)[9]。

据韵书《汇音妙悟》记载,泉州音曾为“十五音”,分别为:

边母[p]、普母[p?]、文母[b]

地母[t]、他母[t?]、柳母[l]

争母[ts]、出母[ts?]、入母[?]、时母[s]

求母[k]、气母[k?]、语母[ɡ]、喜母[h]

英母[?]

可以看到,《汇音妙悟》中的声类“十五音”与15个南音声母一致。而如今现代泉州方言中,只有惠安、永春等地的少数老人还保留入母读[?]的现象,其余地区基本将入母字同柳母字合流,通读为声母[l]。[10]因此,从声母体系上看,与今泉州音相比,南音的声母体系显然保留了较为早期的面貌。

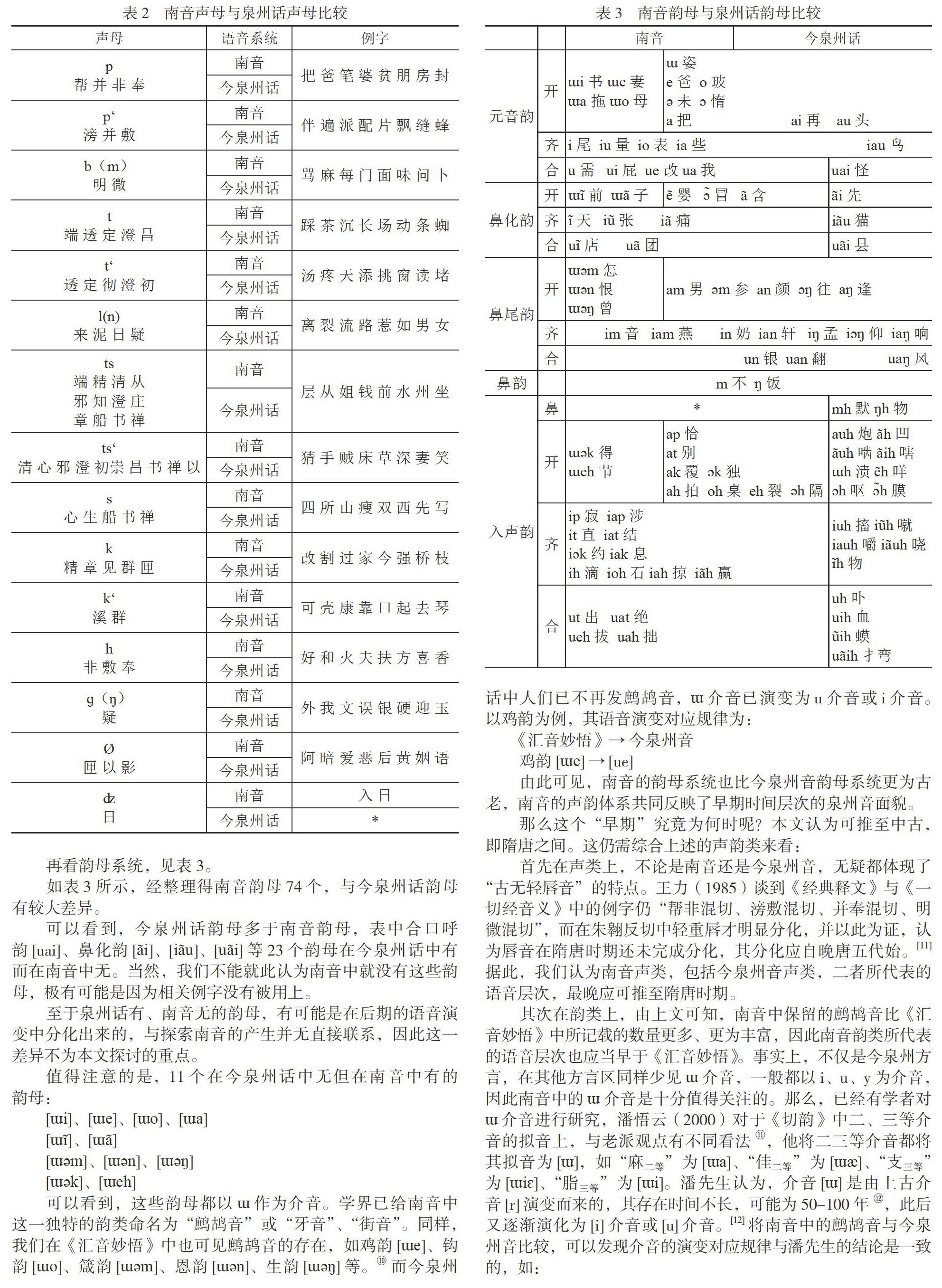

再看韵母系统,见表3。

如表3所示,经整理得南音韵母74个,与今泉州话韵母有较大差异。

可以看到,今泉州话韵母多于南音韵母,表中合口呼韵[uai]、鼻化韵[?i]、[i?u]、[u?i]等23个韵母在今泉州话中有而在南音中无。当然,我们不能就此认为南音中就没有这些韵母,极有可能是因为相关例字没有被用上。

至于泉州话有、南音无的韵母,有可能是在后期的语音演变中分化出来的,与探索南音的产生并无直接联系,因此这一差异不为本文探讨的重点。

值得注意的是,11个在今泉州话中无但在南音中有的韵母:

[?i]、[?e]、[?o]、[?a]

[??]、[??]

[??m]、[??n]、[???]

[??k]、[?eh]

可以看到,这些韵母都以?作为介音。学界已给南音中这一独特的韵类命名为“鹧鸪音”或“牙音”、“街音”。同样,我们在《汇音妙悟》中也可见鹧鸪音的存在,如鸡韵[?e]、钩韵[?o]、箴韵[??m]、恩韵[??n]、生韵[???]等。(10)而今泉州话中人们已不再发鹧鸪音,?介音已演变为u介音或i介音。以鸡韵为例,其语音演变对应规律为:

《汇音妙悟》→ 今泉州音

鸡韵[?e]→[ue]

由此可见,南音的韵母系统也比今泉州音韵母系统更为古老,南音的声韵体系共同反映了早期时间层次的泉州音面貌。

那么这个“早期”究竟为何时呢?本文认为可推至中古,即隋唐之间。这仍需综合上述的声韵类来看:

首先在声类上,不论是南音还是今泉州音,无疑都体现了“古无轻唇音”的特点。王力(1985)谈到《经典释文》与《一切经音义》中的例字仍“帮非混切、滂敷混切、并奉混切、明微混切”,而在朱翱反切中轻重唇才明显分化,并以此为证,认为唇音在隋唐时期还未完成分化,其分化应自晚唐五代始。[11]据此,我们认为南音声类,包括今泉州音声类,二者所代表的语音层次,最晚应可推至隋唐时期。

其次在韵类上,由上文可知,南音中保留的鹧鸪音比《汇音妙悟》中所记载的数量更多、更为丰富,因此南音韵类所代表的语音层次也应当早于《汇音妙悟》。事实上,不仅是今泉州方言,在其他方言区同样少见?介音,一般都以i、u、y为介音,因此南音中的?介音是十分值得关注的。那么,已经有学者对?介音进行研究,潘悟云(2000)对于《切韵》中二、三等介音的拟音上,与老派观点有不同看法(11),他将二三等介音都将其拟音为[?],如“麻二等”为[?a]、“佳二等”为[??]、“支三等”为[?i?]、“脂三等”為[?i]。潘先生认为,介音[?]是由上古介音[r]演变而来的,其存在时间不长,可能为50-100年(12),此后又逐渐演化为[i]介音或[u]介音。[12]将南音中的鹧鸪音与今泉州音比较,可以发现介音的演变对应规律与潘先生的结论是一致的,如:

鹧鸪音 → 今泉州音

挂蟹合二见母[?a]→[ua]

勤臻开三群母[??n]→[un]

近臻开三群母[??n]→[un]

怎臻开三精母[??m]→[iap]

策梗开二初母[?ek]→[iak]

生梗开二生母[???]→[i?]

因此,南音韵母中丰富的鹧鸪音很有可能就是保存下来的中古时期(《切韵》所代表的隋唐音时期)短暂存在过的[?]介音现象。

综上所述,南音无论是声类还是韵类都保留有隋唐音特征,由此,我们认为南音在隋唐时期应该产生了。

(二)存在大量文白异读

从声韵系统特点我们推出南音可能在隋唐时期便已经产生了。那么南音具体应该产生在隋还是唐?我们还需要从更多的角度切入考察。

在南音语音中还有一个突出现象,即为一字多读。如以下两句唱词,前后句发音就不同:

三年一望([sam][lian][it][b??]),三年一望([s?][ni][tsit][ba?])爱我卜京都去赴试。(《三千两斤》)

十年窗前([sip][lian][ts???][tsian]),十年窗前([tsap][ni][t?a?] [tsu?])勤苦读。(《三千两斤》)

经考察,这种一字多读的现象主要为文白异读。在所记录的664个常用汉字中,我们发现其中仅发白读音的字39个,仅发文读音的字272个,而文白异读兼发的字则有353个。(13)例如以下汉字:(见表4)

可以看到,文读音与白读音有明显不同,或声母不同、或韵母不同、亦或声韵皆不同。那究竟什么是文白异读呢?王洪君(2006)曾用“语言的音韵层次”来解释文白异读:文读是一个方言系统中的“外来层次”,是该系统在受历代权威通语或高阶层移民方言的影响下产生的,而白读则是保留下来的该方言自身较为早期的成分。文白异读反映的是一个方言在特定历史时期的复杂演化过程,即在横向上接触外来语音而产生趋同,以及在纵向上的自我创新。[13]由此可见,南音中的文白异读体现的是早期泉州方言在外来语影响下所发生的演变。

那么,我们需要厘清两个疑问:

第一,南音唱词中大量文白异读的语音现象对于推断南音的产生年代有何帮助?第二,为何南音中会有大量文白异读的存在?

首先关于第一个疑问,上文我们说过,南音的语音系统因其“严格师承”而保持相对稳定,受方言演变的影响较小,其自身的发展变化也较小。因此南音中如果存在某一特殊的语言现象,则该语言现象应该大可能是在南音产生前便已经存在。我们看到,在所考察的664个常用汉字中发文读音的汉字就有353个,而仅发白读音的汉字只有39个,说明文读音在南音中是大量的、系统的存在的,而这即意味着南音的产生应晚于或至少同步于文读音的形成。因此,确认泉州方言中文读音的产生时间便成为推断南音产生年代的关键。如今学界基本认同泉州方言中的文读音是受中古时期的北方官话影响产生的,与唐宋期间大量北方汉人为躲避战乱入闽有关。例如周振鹤、游汝杰在《方言与中国文化》(2006)中即以闽语中“石”一字三读为例,认为“石”的口语[tsio?]为秦汉音、“石砚”一词中[sia?]为南朝音、文读[sik]则为唐宋音。而这三种音正代表三个历史层次,即北方文化在汉末、西晋末和唐末三次入闽的遗迹。[14]黄典诚(1985)认为泉州音的白读是汉晋移民带来的官话,而文读音为唐代移民带来的官话。[15]周长楫(2014)也指出,文读音比较接近中古音,多是中古通语层次的保留。[16]南音的语言基础是泉州音,故其语音特点必然留存当时泉州音特点。既然泉州音文读反映的是唐宋时期的语音特点,那么南音中的文读音应该就是在唐期间,因而南音的产生年代最早便不应早于唐代。

其次,关于南音中为何大量存在文白异读,本文认为这仍与北方官话的权威影响性以及南音唱词的语言性质有关。一方面,当权威通语和地方土语发生接触时,通常而言权威通语的影响力要远大于地方土语,从而使地方土语发生改变。同样,北方官话作为政治统治、经济发达以及文化较先进的地区的语言,当进入泉州地区后也会对泉州话产生影响,从而使文读音产生。而南音语言又以泉州话为基础,因此南音中自然也会保留文读音。另一方面,南音唱词作为一种戏曲语言,不可避免会使用一些书面词汇,例如典章制度、历史故事等。而方言口语中一般少有对应表达,因此采用官话或与官话接近的语音表达也许更加合适。

三、结论

以上,本文从语音学角度切入研究南音唱词,探讨了声韵系统和文白异读等语音情况。从声韵系统上,我们推出南音应在隋唐时期便已经产生,从文白异读的存在,我们推出南音的产生不应早于唐。因此综合二者,南音的产生年代即应为唐代。这一结论也与前人的研究是契合的,说明从语音角度研究戏曲的确是可行的。

当然,正如中国音乐研究所所长项阳(2014)先生所言,南音的产生虽可溯至唐宋,拥有唐宋的历史积淀,但绝非等于其整体样态都可归于唐宋的产物。南音作为音乐活化石,是动态的、发展的、融合的。[17]在探究南音的产生源头后,我们更应该关心的是其究竟以何种方式在长达千年的发展脉络中幸存下来,以及我们又该如何把握这种生存方式,使这古老文化得以继续传承发扬。

此外,戏曲与方言有密不可分的联系,南音中存留的丰富的、古老的语言现象,也或许可以成为探求泉州方言演变轨迹的重要研究对象。

注释:

指:为指套,也即套曲,每套以描述一个故事居多,也有以描述两三个不同故事的曲子组合而成。谱:为器乐曲,即专供乐器演奏的曲子,没有唱词但附有琵琶弹奏法。曲:为散曲、锦曲,曲数已达六千余首,唱词内容大致可以分为讽谏、抒情、叙事、祭祀等几个类型。

泉腔,即指泉州方言。

骠国,即缅甸前身。

带有方音的不标准普通话。

学习者演唱前需先学习标准泉腔以及南音演唱中的标准发音,称为“正音”。

面前曲,即广泛流行、家喻户晓的南音曲子。分别为《三千两金》、《当天下纸》、《元宵十五》、《共君断约》、《非是阮》、《望明月》、《去秦邦》、《阿娘听?》、《因送哥嫂》、《孤栖闷》、《出汉关》、《直入花园》、《年久月深》、《有缘千里》、《一间草厝》、《夫为功名》、《不良心意》、《荼蘼架》、《恨冤家》、《随君出来》、《暗想暗猜》、《為伊割吊》、《拜高将军》、《特来报》。

由泉州师范大学南音系专业教师辅助语音记录。

声韵系统不能保证完整,因为可能有其他音类的汉字未被使用上,但也能够反映南音声韵的基本特征。

黄谦著,书约成于嘉庆五年,第一部闽南方言韵书,记录200年前泉州方言语音面貌。《汇音妙悟》中记载“以五十字母为经,以十五音为纬”,即分韵部50个、声母15个。后学者黄典诚、周长楫、王建设等都对《汇音妙悟》进行研究,各家拟音基本一致。

黄典诚、周长楫、王建设都将鸡韵拟音为[?e]。此外,王建设将《汇音妙悟》中更多韵母拟为鹧鸪音,如恩韵[??n]、箴韵[??m]、生韵[???]、钩韵[?o]。

老派(高本汉、王力等)认为二等字无介音,新派(潘悟云、郑张尚芳)等认为二等字有介音,演变先后顺序为:[r]>[?]>[?]>[?]>[i]/[u]。

《切韵》成书年代是公元601年,根据潘悟云的说法介音[?]很可能存在于公元550-750年之间。而公元624-750年间,唐朝北方大量移民入闽,尤其在669年陈政率9000多名士兵入闽,很可能就是在那个时候传入的。

文白异读汉字见附录三。

音标下标横线表示为白读成分,同时本文不考虑调类。

参考文献:

[1]泉州网:《南音基础知识——指、谱、曲》,泉州网,http://www.qzwb.com/rdzt/nany/content/2009-10/24/content_ 3189087_3.htm(阅读日期:2020年2月28日)。

[2]王耀华:《近25年来的南音研究及其展望》,厦门,厦门大学出版社,《泉州南音国际学术研讨会论文集》2014年12月第1版,第26-第31页。

[3]何昌林:《唐风宋韵论南音——写给海内外南音弦友》,北京,《人民音乐》1985年第5期,第32-35页。

[4]袁静芳:《对泉州南音历史源流的几点思考》,北京,《中国音乐》2001年第2期,第31-第34页。

[5]王耀华:《福建南音》,北京,人民音乐出版社,2002年3月,第1页。

[6]陈梅生:《泉州南音五空管唐、宋燕乐调溯源》,福建,《海交史研究》2002年第2期,第105-第122页。

[7]周振鹤、游汝杰:《方言与中国文化》,上海,上海人民出版社,2006年第2版,第151-第156页。

[8]李白燕:《泉州南音演唱教程》,厦门,厦门大学出版社,2006年10月第1版,第19页。

[9]朱媞媞:《彙音妙悟》研究述评,厦门,华侨大学学报(哲学社会科学版),2009年第2期,第126-第132页。

[10]周长楫:《略谈地方韵书<彙音妙悟>》,上海,《辞书研究》1982年第6期,第110-第117页。

[11]王力:《汉语语音史》,北京,中国社会科学出版社,1985年5月第1版,第166-第229页。

[12]潘悟云:《汉语历史音韵学》,上海,上海教育出版社,2000年7月第1版,第14-第141页。

[13]王洪君:《文白异读、音韵层次和语言历史学》,北京,北京大学学报(哲学社会科学版),2006年第2期,第22-第26页。

[14]周振鹤,游汝杰:《方言与中国文化》,上海,上海人民出版社,2006年第2版,第47页。

[15]王建设,张甘荔:《泉州方言与文化》,厦门,鹭江出版社,1994年,第45页。

[16]周长楫:《闽南方言与文化》,北京,中国国际广播出版社,2014年9月第1版,第38-第44页。

[17]项阳:《南音内涵与研究理念拓展的意义》,厦门,厦门大学出版社,《泉州南音国际学术研讨会论文集》2014年12月第1版,第102-第113页。

作者简介:黄景艺(1998-)女,民族:汉族,籍贯:福建省厦门市,学历:本科。

——以厦门南音锦华阁为例