乡村青年教师专业情意的结构模型与提升路径

——基于扎根理论的研究

□ 孙纪磊,何爱霞

当前,乡村教师专业发展已成为乡村振兴和乡村教师队伍建设的关键因子与主要抓手。2015年,国务院发布《乡村教师支持计划 (2015—2020年)》,对乡村教师队伍建设提出了“提升专业素质”要求。[1]2018年,中共中央、国务院印发《乡村振兴战略规划(2018—2022年)》,提出要建好建强乡村教师队伍[2],其核心要旨就是推进乡村教师专业发展。在此背景下,有关乡村教师专业发展的研究快速增加,当前已有成果多偏重于乡村教师的专业知识与专业技能研究,较少关注其专业情意及由此实现的整体素质提升。事实上,专业情意作为乡村教师专业发展的精神支柱和根本动力[3],应该成为学界的重要关注点。同时,在既有乡村教师队伍中,青年教师(即1980年后出生的群体)正逐渐成为其主体构成。目前专门针对乡村青年教师专业情意的研究几近空白,且在方法论上以单一的思辨研究为主。基于此,本研究采用扎根理论研究方法挖掘乡村青年教师专业情意的基本内涵,构建专业情意结构模型,以冀为乡村青年教师专业情意的提升提供启迪与思考。

一、文献回顾

1.教师专业情意的基本内涵

目前,学界主要从非智力因素视角阐释教师专业情意的内涵。譬如,从职业精神视角看,教师专业情意是指教师在深刻理解教师职业价值与意义基础上所形成的一种奋发向上的精神,从心理学意义上说是一种更高的职业境界。[4]从情感态度视角看,教师专业情意是不同于专业知识与技能的自我意识、价值观等情感体验。[5]也有学者认为,教师专业情意是教师在职业生涯发展中所生成和积淀的一种情感倾向,具体表现为教师对待教育的态度、专业精神等。[6]从意志信念角度看,教师专业情意表现为教师个体把教育教学工作当作生命的一部分,有强烈的责任感和认同感,愿意终身奉献于教育事业。[7]由此可见,学界关于教师专业情意的内涵界定尚未达成一致共识,但大都强调教师对教育事业的情感、意识、态度、信念、价值观等情意因素是促进教师自我发展、激发学生学习的动力。

2.教师专业情意的结构要素

教师专业情意构成有多种不同的划分方式,如库尔特(Coulter)以实习教师个性的非认知因素结构为依据界定了实习教师情感研究的范围,主要包括:价值观念、态度和兴趣、自我概念和自我尊重、关心和焦虑、信仰。[8]近年来,国内学者也开始关注教师专业情意结构,代表性观点如,将教师专业情意结构概括为专业理想、专业情操、专业性向和专业自我等4个维度[7];强调教育信念、专业态度和动机,以及教师的自我专业发展需要和意识等因素在教师专业情意结构中的重要作用[9];从专业情感、专业期望、专业价值观等3个方面把握教师专业情意结构等[10]。由此看出,学者们对教师专业情意结构要素的理解不尽相同,虽在基本内容构成上大多明确人格、情感等非智力性因素是构成教师专业情意的基本要素,但具体层级划分较为烦琐而缺乏整合性,且所得结论多为思辨层面的理论构想,因而不利于对教师专业情意问题进行系统而深入的研究。

二、研究设计

1.研究方法

本研究采用扎根理论研究方法,即研究的目的是生成理论,而理论必须来自经验材料;研究是一个针对现象系统地收集和分析资料,从资料中发现、发展和检验理论的过程;研究结果是对现实的理论呈现;通过系统的资料收集和分析程序而被发现的理论被称为“扎根理论”。[11]三级编码是资料收集和形成解释这些资料的生成理论之间的枢纽环节[12],包括3个阶段:开放性编码、主轴性编码与选择性编码。本研究主要运用Nvivo 11.0质性资料分析软件进行编码。

2.资料收集

格拉泽(Glaser)主张“一切皆为数据”,访谈、观察、图画、文本、视频、备忘录、日记、回忆录、新闻报纸等都可以作为研究资料的主要来源。[13]本研究选取《回归与希望——乡村青年教师口述史》一书中16位乡村青年教师作为研究对象(见表1),以其口述文本材料为数据来源。该书为国家出版基金项目《乡村教师口述史系列》丛书,由北京师范大学乡村教师口述史研究团队扎根田野,历时五年访谈、打磨而成。因此,这些口述资料对理解和凝练乡村青年教师专业情意的基本内涵与结构要素具有较好的可信度和推广性。

表1 研究对象基本信息

表2 教师A口述资料编码示例

透过该书呈现的口述文本资料可以发现,访谈者主要从成长经历、求学经历、教学经历、教学感悟、生活状态和未来展望等问题切入,对16位乡村青年教师进行了访谈。基于研究需要,本研究重点选取上述研究对象的教学经历与教学感悟两部分内容进行编码比较,在具体分析过程中,结合研究对象的成长经历、求学经历、生活状态与未来展望等部分内容加以解析,在厘清基本内涵与结构要素基础上,深入挖掘乡村青年教师专业情意的提升路径。

3.资料分析

(1)开放性编码。在开放性编码中,研究者需要悬置既有理论或先见,凭借理论敏感性开放地分析资料,将资料分解、检视、比较、概念化和类属化。[14]基本环节包括:为现象命名(贴上概念标签)—发现类属—命名类属—发展类属的属性和维度。[15]研究者对16位乡村青年教师的口述资料进行逐句编码后,共析出143个概念标签,通过持续比较对所得概念进行更深层次的剔除与合并,最终建立起21个更高一级的类属,分别为职业价值、职业兴趣、职业热爱、关爱学生、诚待同事、情系学校、效能感、获得感、价值感、道德感、道德心、理想信念、价值取向、意义评价、个性化、全面化、个性特征、品格特质、自我反思、主动学习、未来规划。本研究选择了教师A的部分口述材料进行概念化和类属化情况示例,结果如表2所示。

(2)主轴性编码。主轴性编码是在反复思考与比较的基础上发展和检验概念、类属之间的各种关系,从而充分映现资料中各部分间的有机关联。[16]通过编码范式模型即:(A)因果条件——(B)现象——(C)情景(脉络)——(D)中介条件——(E)行动/互动策略——(F)结果[15],将不同类属按照事情发展的通常顺序联结起来。依据类属间潜在的逻辑次序和因果关系,运用主轴性编码范式模型对开放性编码阶段所获类属加以归类与分析,最终形成9个类属,即生成情感认同、情感投入、情感体验、道德信念、价值观念、教育理念、自我品性、自我反思和自我发展等9个乡村青年教师专业情意的构成要素。研究针对16位乡村青年教师原始资料中的某一现象进行主轴性编码,进一步剖析了该现象的因果条件、情境(脉络)、中介条件、行动/互动策略和结果。本研究选取教师B的部分资料对主轴性编码的具体分析过程进行展示。

(A) 因果条件。教师B喜欢教师职业,但工作后生活拮据且离家甚远,职业与家庭无法兼顾。

(B) 现象。教师B虽囿于职业困境,但选择坚守乡村青年教师职业岗位。

(C) 情景(脉络)。“职业兴趣”作为现象的类属中能够影响到教师B采取行动的属性,如喜欢教师职业、喜爱教育、喜欢孩子、课堂管理困难(有的孩子上课讲话,指正后遭遇顶撞)。

(D) 中介条件。能够促进或阻碍教师B行动的条件,如教师B工作压力大(工作负担太重导致幸福指数不高)、工资待遇微薄(生活拮据,实际收入不足2 000元)、难以照顾家庭(一家人被分在三处,孩子寄养在朋友父母家)、教学管理困难(学生顶撞)、家长不配合(家长过多护着孩子而指责老师)。但是,教师B依然高度认同教师职业的价值(教书育人,把学生培养成才)、对职业持有饱满的热爱与激情(心里很喜欢教师职业)等,这些条件成为促使其行动的条件。

(E) 行动/互动策略。教师B每月给朋友父母1 500元请其照看孩子,主动跟校长说等孩子上幼儿园就担任班主任,遵循对教师职业的初心,同时努力提升自身专业素养,决心坚守乡村教师岗位。

(F) 结果。教师B凭借高度的职业认同、饱满的职业热情及充溢的职业热爱,最终坚定人生信仰,决心坚守在乡村青年教师岗位一线。因此,研究者认为乡村青年教师除了职前或新入职时期生成的职业兴趣外,更应该从内心认可教师职业的重要意义与价值,始终保持对职业的饱满热爱与激情。依据上述分析,研究者将开放性编码阶段获得的职业价值、职业兴趣、职业热爱等3个次类属归并到“情感认同”属之下。

(3)选择性编码。选择性编码即通过撰写故事线,明晰核心类属,将核心类属系统地与其他类属予以联系,从而构建理论模型和生成初步理论。[17]在开放性编码基础上,研究者通过进一步考察主轴性编码所得类属,循环往复地将既有类属进行重组和提取,最终将9个类属精炼为3个核心类属,即乡村青年教师专业情意包括专业情感、专业信念和专业自我。本研究的三级编码最终结果如表3所示。

表3 乡村青年教师专业情意三级编码展示表

(4)理论饱和度检验。基于扎根理论研究方法开展研究,需要不断补充新资料、新数据,进行理论性抽样,连续比较和修正已有类属,这一过程一直持续,直到不能发现新的概念或类属为止。[16]在本研究中,研究者将16名乡村青年教师的口述资料打乱顺序,随机排序,具体编号为教师A、B、C……P。对材料进行逐份编码过程中发现,自第13至16份材料,编码所得类属都能归并到先前编码的类属中,未再提取出新的概念和类属。同时,为了提高研究的严谨性和可靠性,研究者从《乡村教师口述史系列》丛书之《乡村女教师口述史》中选取3位乡村青年女教师的口述文本资料进行编码,发现所有关于乡村青年教师专业情意的信息均可以纳入以上3个核心类属当中,由此可以判定本研究理论饱和度较高。

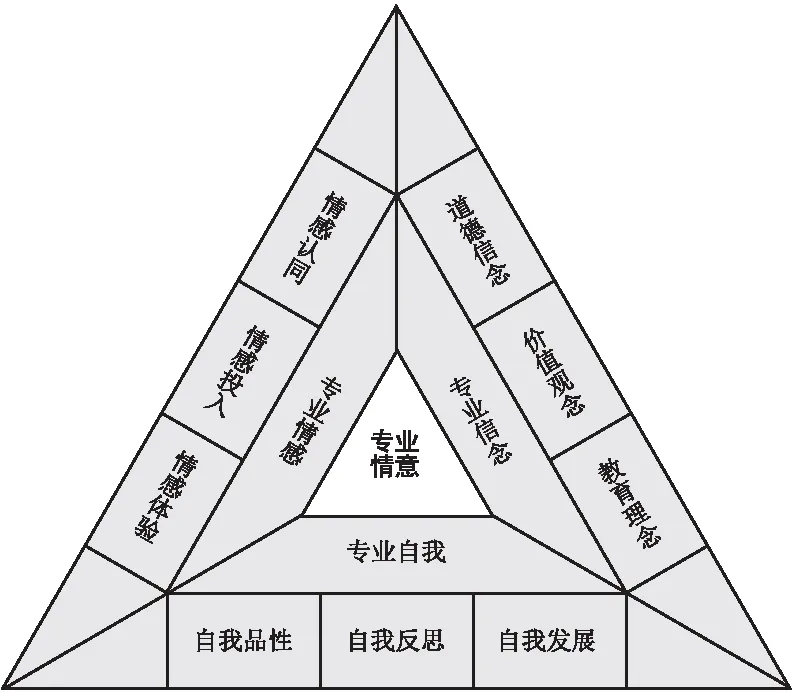

(5)模型构建。在开放性编码概念化与类属化的基础上,由主轴性编码提取了9个类属(情感认同、情感投入、情感体验、道德信念、价值观念、教育理念、自我品性、自我反思、自我发展),并经选择性编码抽绎出3个核心类属(专业情感、专业信念、专业自我),由此构建了乡村青年教师专业情意结构模型(见图1)。

图1 乡村青年教师专业情意结构模型

三、乡村青年教师专业情意模型阐释

1.专业情感

乡村青年教师专业情感是指乡村青年教师对职业的情感认同及在工作实践中的情感投入和稳定的情感体验。专业情感是教师专业情意的基础要素,同时也是核心要素。[18]在对样本材料进行编码处理的过程中发现,乡村青年教师专业情感主要包括情感认同、情感投入和情感体验三部分。首先,情感认同是乡村青年教师对教师职业及内化教师角色的积极认知、体验和行为倾向的综合体[19],具体表现为乡村青年教师对职业价值的认同和对教师职业的兴趣与热爱。教师只有从内心认同、热爱教育事业,才能够产生全心全意专业发展的愿望,使自己在教师岗位上变得越来越优秀。[20]例如,教师J在10年教学生涯中对教师职业价值高度认同,始终相信教育是懂人、识人、提升人的一项工作;教师B热爱教育,喜爱孩子,教学过程充满热情,希冀通过自己的努力把学生培养成有理想、有前途的人。其次,情感投入是乡村青年教师在从事教师工作时对学生、同事及学校等所付诸的真情实感,主要包括关爱学生、诚待同事和情系学校。以关爱学生为例,乡村青年教师对学生的关爱具体体现在关心、照顾、尊重与鼓励学生等方面。例如,教师G为给孩子们增加营养,每天自费买菜并主动给学校的30多个孩子做饭;教师N善于鼓励、赞赏学生,“只要孩子有一点点优点,我就要去表扬他,放大优点”。最后,情感体验是乡村青年教师在教育教学活动中所体验到的由学生、同事、学校和教学活动本身等反馈的积极而深刻的感受,包含效能感、获得感和价值感等。其中,获得感主要是指乡村青年教师在教育实践过程中收获的成就感、满足感、荣誉感与幸福感等。譬如,教师I从课程评价中看到自己比城市里的老师好时,内心的成就感油然而生。

2.专业信念

教师专业信念是教师自己选择、认可并确信的教育观念或教育理念[21],是教师在专业成长过程中形成的对教师职业价值与意义的认知信奉和坚守[22]。伯顿·R·克拉克(Burton R.Clark)提出,专业信念作为“学者共同体”的一部分,享有共同的使命感及规范。[23]在此基础上,经由编码分析与概念提取,本研究将乡村青年教师的专业信念归纳为道德信念、价值观念和教育理念三部分。其一,道德信念是指乡村青年教师对教师职业道德始终不渝地确信,以及对道德行为坚定不移地遵循,具体表现在乡村青年教师的道德感(责任感、使命感、正义感)和道德心(爱心、良心、恒心)方面。例如,90后乡村教师M对学生的学习和生活都比较关心,认为教师最重要的是让学生树立正确的思想意识,同时对孩子保有更多的爱心和责任心。其二,价值观念是人生目标和人生态度在乡村青年教师职业选择与就业发展方面的具体表现,主要包括理想信念、价值取向和意义评价。其中,依据哈里·C·特里安迪斯(Harry C.Triandis)的划分标准,本研究将乡村青年教师价值取向分为个人主义取向与集体主义取向[24]。大多数乡村青年教师秉持集体主义价值取向,例如教师G在得知边远地区教育资源缺失严重后,主动选择去薪酬较低、条件艰苦的地区支教,将教育学生置于首位而牺牲了个人利益。其三,教育理念是乡村青年教师在教学实践中通过对教育问题反复思考所形成的对教育的主观认识和感悟,主要包括个性化理念和全面化理念两大类。以个性化理念为例,其核心是充分尊重每一位受教育者的主体性与独特性,教育过程真正成为学生自主自觉的活动和自我建构过程。例如,教师F在教授音乐课时,让学生发散思维主动地学习,而不是只有老师讲,学生听。

3.专业自我

与强调教师知识与技能的传统倾向相反,在教师专业情意领域,教师的自我品性或自我意识愈来愈受到人们的关注与重视。库姆斯(Combs)在20世纪60年代就提出,一个好的教师首先是一个人,是一个有独特人格的人,是一个知道运用“自我”作为有效工具进行教学的人。[25]在对样本材料进行编码分析的过程中发现,乡村青年教师的专业自我主要包括自我品性、自我反思意识和自我发展意识。具体说,自我品性是指乡村青年教师成功从事教学工作所具备的个性特征与品格特质,譬如积极上进、专注认真、甘于奉献等。在教师招聘考试中获得第一名的教师A选择了去最偏远落后的山区教书,且寒假主动留校为学生们免费辅导英语,充分展示了乡村青年教师无私奉献的品格。自我反思意识是指乡村青年教师具备在专业发展中对自身行为和心理活动自觉而有目的进行调整和控制的意识。达利·哈曼德(Darling Hamond)和曼拉夫林(Melaughlin)曾指出,教师应该具有批判性反思他们的教育教学实践的意识与能力。[26]例如,教师J在上课时发现自己无法有效控制课堂节奏与时长,而有经验的教师却都能收放自如,因此在课后积极反思寻找原因,并在日后教学中学习、摸索与改进;教师K在课后不断地向前辈们请教、反思、总结,最终摸索出一套属于自己的教育方法:攻心为上、育人为主、示范在先、真诚待生、注重细节。自我发展意识是指教师在专业领域主动追求自我发展的意望,乡村青年教师的自我发展意识主要表现为主动学习的意愿,以及对从事教师职业的未来规划。比如教师C始终坚持学习,不断充实自己,不仅进行函授学习,平时还积极参加一些教师培训活动,包括通过网络培训提高自己,自觉丰富自己的专业生活,提高专业素养。

四、乡村青年教师专业情意提升路径

当前乡村青年教师还面临着诸如待遇微薄、工作繁多、家校纠纷和教学经验不足等职业困境,严重阻滞了他们专业情意的发展,使得不少乡村青年教师陷入情感减退、信念动摇与自我质疑的旋涡。因此,未来亟待优化乡村青年教师激励保健机制,唤醒扎根乡土情怀,培养教育实践机智,从而使乡村青年教师“下得去、留得住、教得好”,不断实现自身专业情意的发展与提升。

1.优化乡村青年教师激励保健机制

激励保健理论,又称“双因素理论”,包括保健因素和激励因素。弗雷德里克·赫茨伯格(Frederick Herzberg)认为,保健因素主要包括工资福利、工作条件、人际关系等与工作外部环境相关的因素,激励因素包括认可、责任感、成就感及成长机会等与工作本身相关的内容。[27]研究发现,乡村青年教师的工作环境多处于边远贫困地区,其激励保健机制尚存诸多掣肘,亟须进一步优化与完善。在保健制度方面,存在工资待遇微薄、工作条件恶劣、工作任务繁重等一系列问题,致使乡村青年教师从业幸福指数整体不高。例如,从中科大毕业后的教师H原本在一家待遇优厚的研究所工作,基于浓重的乡村情结选择了支教,但从教后的薪酬仅达到温饱水平,内心产生落差感,职业认同感、信念感等亦随之降低。由于学校地势偏远,远离城区而缺乏配套设施,教师B在做特岗教师时只能将孩子寄养在朋友父母家中,与家人分隔的煎熬使其专业情意不断削弱,从教之路在迷茫与清醒中艰难行进。在激励制度方面,绩效考核不合理、职称评定困难、工作成就感不强等问题亦比比皆是。因此,优化激励保健机制,对破解职业困境,提升乡村青年教师专业情意具有重要意义,是推动乡村青年教师“下得去”的基本保障。一方面,政府应精准匹配保健政策举措,从外部激发乡村青年教师的入职动机。切实提高薪资待遇,全面落实乡村青年教师生活补助政策,并依据学校艰苦及边远程度实行差别化的补助标准;同时,增加额外福利,如改善乡村青年教师住房设施,优化周边配套,为其提供家属住宅、子女上学等便利条件,改变他们远离家乡,脱离各种资源的不易处境。另一方面,学校应科学制定激励制度,从内部调动乡村青年教师的情意要素。譬如改进绩效工资考评标准,助推职称评定向乡村青年教师倾斜,完善校内奖惩明细,及时对优秀者予以表彰等,从而不断提升他们的工作效能感与成就感,消弭其职业倦怠感,为乡村青年教师专业情意的提高营造优良环境。

2.唤醒乡村青年教师扎根乡土情怀

皮埃尔·布迪厄(Pierre Bourdieu)提出了“场域”和“惯习”2个核心概念。场域指的是社会生活的各个领域,惯习是在场域中所秉持的一套性情倾向系统。[28]本研究对场域的划分以地域为依据,即将乡村青年教师所处场域认定为乡村场域,乡村场域下的社会、家庭所持惯习有其自身的显著特征。在乡村社会场域,由于边远乡村的政治、经济、文化等发展水平较城市地区而言相对落后,人们对乡村青年教师的社会地位认同感亦整体偏低,将其视作外来的、弱势的“边缘人”群体;在乡村家庭场域,家长普遍持有“读书无用论”,对教师配合度总体不高,导致不少乡村青年教师的专业情意出现动摇态势,离岗率逐日攀升。笔者认为,扭转上述困境的首要之义在于唤醒乡村青年教师扎根乡土的情怀,牢固的乡土情怀是乡村青年教师“留得住”的关键因子。首先,建立乡村青年教师合理流动机制。针对夫妻两地分居、无法照顾父母和子女等实际困难,支持乡村青年教师回原籍任教,助力他们回归乡村社会人际关系网络,有利于破除乡村青年教师“理想即离乡”的现实困局,激发他们献力乡村教育事业之乡土情怀。其次,重塑乡村场域尊师重教社会风尚。一方面,可以为乡村青年教师提供以“知识分子”身份参与乡村社会公共事务的机会,使他们内嵌乡土社会,为当地乡村的发展建言献策,提升村民对乡村青年教师的认同感与崇敬感。另一方面,开展“教师节庆典”等校园文化建设活动,使教师、学生、家长等参与其中,提高乡村青年教师自身归属感、荣誉感,弘扬尊师重教的传统。最后,发挥“新乡贤”的榜样引领作用。以公益讲座、集体观影等形式为乡村青年教师展示“最美乡村教师”“最美乡村医生”“最美大学生村官”等新乡贤群体典范的风采,唤醒其乡土情怀,促使乡村青年教师不断坚定自身专业情意。

3.培养乡村青年教师教育实践机智

教育机智,是指那种能使教师在不断变化的教育情境中随机应变的细心技能。[29]当前,乡村青年教师逐渐成为担负乡村教育事业的主流,是乡村教育乃至乡村振兴的重要力量。但是乡村青年教师在教育实践过程中也面临着诸多问题,较明显的是乡村青年教师年纪尚轻、经验疏浅,在教学过程中易产生自我质疑,专业情意因此而陷入瓶颈。譬如,教师D在口述中提到,“学校外地来的年轻教师对学生的纪律更不好管,有些捣蛋的学生会用家乡话跟老师说话,有时候骂老师,这时老师就无法去回应了,因为听不懂学生在讲什么”。教师D对此表示十分伤心,自我情绪管理失控却又不知该如何调整,教学一度陷入茫然。由此可见,目前乡村青年教师亟须提升教育机智,优异的教育机智是乡村青年教师“教得好”的核心抓手。首先,为乡村青年教师提供充裕的培训学习机会。一方面,搭建线上虚拟社区学习平台,将先进教育机智“引进来”加以学习与运用,譬如通过建立微信群、学习论坛等方式,使乡村青年教师可以与其他优秀教师深入交流与探讨教育理念、教学困惑等;另一方面,可以使乡村青年教师“走出去”学习优秀教师的教育实践与经验,例如参加学术论坛、外出参加教研活动等,在日积月累中不断优化自身教育机智,推动专业情意发展与进步。其次,构建校内乡村青年教师学习共同体,例如成立名师工作室、创生学科师徒带教制等,使乡村青年教师在实时观摩中提升自身教学艺术。最后,加强乡村青年教师的反思实践能力。唐纳德·舍恩(Donald Schon)主张以“活动中的反思”为原理的“反思性实践”去替代以“技术理性”为原理的“技术性实践”[30],强调教师应立足于特定的教育情境,在行动中进行反思。乡村青年教师可以通过撰写观察日记、阅读文献书籍等方式对自己的教学行为进行全方位的反思总结,从而不断培养教育实践之机智,达成自身专业情意的提升与发展。

由于受到时间、精力、资源等的限制,研究尚存遗憾与不足之处。一方面,尽管在选取和使用素材时尤其注重材料的客观性、可靠性与真实性,但二手资料不可避免地存有信效度局限,例如在一定程度上带有原作者的主观色彩,数据相关性与准确性不够等,未来研究可以采取对乡村青年教师进行直接访谈、观察等方式,从实践中获取更具针对性的一手数据加以剖析,从而使得研究结论真正“落地”。另一方面,本研究在构建出乡村青年教师专业情意结构模型后,仅通过对新增3位乡村青年教师的口述文本资料进行编码以验证理论饱和度,缺乏更进一步的实证检验,在未来的研究中可着力进行更为具体的理论模型修正。