河北省田园综合体发展模式与典型案例分析

蔡宁,许皓月,王莹,尚丹,2,张利娜,牛细婷*

(1.河北省农林科学院农业信息与经济研究所,河北 石家庄 050051;2.新疆农业大学经济与贸易学院,新疆 乌鲁木齐843399)

2018 年中共中央、国务院印发了《乡村振兴战略规划(2018-2022 年)》,党的十八大报告中提出 “美丽乡村建设”,各地区响应国家政策,立足于当地的资源禀赋、文化要素、优势产业资源,探索并建设了一批各具特色的田园综合体。河北省积极响应国家政策,经过几年发展,田园综合体建设取得了一定成绩。对河北省田园综合体的发展现状进行实地调研,梳理该地区不同类型的田园综合体建设与发展的成功案例,旨为田园综合体建设提供实践经验与理论依据。

1 河北省田园综合体主要模式

1.1 优势特色农业产业园区模式

优势特色农业产业园区模式依托资源禀赋,立足优势农业产业,发展优势主导产业,拓宽农业产业链条,农产品通过 “生产—加工—销售—运输—经营—开发” 全链条式发展[1],打造以特色产业为核心,集生产加工于一体的田园综合体,即优势特色农业产业园区综合体模式。

1.2 文化创意带动三产融合发展模式

文化创意带动三产融合发展模式依托当地独具特色的乡土民情、传统文化等文化要素,以田园综合体三产融合发展为基础,把当地特色的文化创意元素加入到三产融合中来实现农旅结合,推动科技、艺术、文化的综合发展,促进生态休闲旅游,形成产业、文化、生态、旅游相互融合的新产业、新业态,建设农旅型田园综合体。

1.3 都市近郊型现代农业观光园模式

都市近郊型现代农业观光园模式依托于区位优势,利用郊区健康的生态环境和优美的田园风光,为城乡居民提供一个贴近大自然、放松身心聚居和休闲环境。打造都市近郊型现代农业观光园,让城乡居民能够体验田园生活,感受农耕文化,形成休闲、体验等相互融合为主要特色的生活型田园综合体[1,2]。

1.4 农业创意和农事体验型模式

农业创意和农事体验型模式依托于当地的农业生态资源、特色农产品以及乡村文化精华,利用特色创意开发创意工坊、精品民宿、民艺体验等独具特色的文化产品,提升产业发展吸引力,打造以农业创意及农事体验为一体的创意型田园综合体[2]。

2 典型案例分析

2.1 优势特色农业产业园区模式——迁西花乡果巷

花乡果巷田园综合体项目位于唐山市迁西县东莲花院乡,是河北省唯一的国家级田园综合体试点项目。全乡共有耕地面积1 006.2 hm2,其中经济林面积(909.93 hm2) 占耕地面积的90%,主导发展产业是林果业,主要种植安梨、葡萄、李子、大枣等干鲜果品15 类共计60 余个品种,常年产量突破1 000万kg,是名副其实的 “花果之乡”。

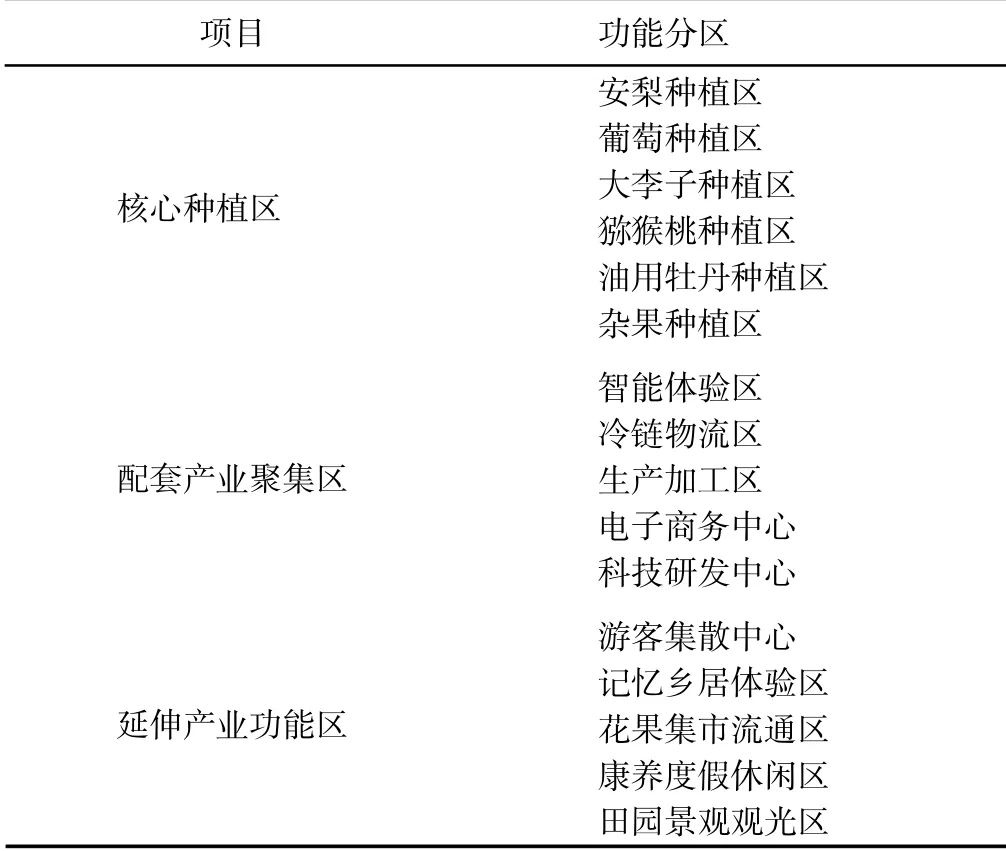

2.1.1 优势产业为支撑,突出产业体系特色 花乡果巷基于区位和资源优势,坚持以农为本的发展原则,依托当地独具特色的农业资源,根据水杂果的种植种类、种植面积(表1) 及区域布局,将水杂果作为主导产业,并且发展成为全县果品原料的供应基地。花乡果巷包括6 个核心种植区,配套产业聚集区(三区两中心)、延伸产业功能区(四区一中心) (表2),利用 “农业+”“旅游+”“文化+” 等模式,推动农业产业与旅游、文化、康养等产业的有机结合与发展,全面构建特色突出、深度融合的产业体系。该园区发展主导产业,延伸产业链条,其生产的安梨汁享誉我国北方市场,应运而生 “向旺” 和 “紫玉” 2 个主打品牌,同时积极推进百丹坊、五海、神农、尚菌堂品牌建设,稳步推进特色农业发展。2018 年迁西县地区生产总值为4.19 亿元,人均可支配性收入达到8 454 元,由此可见,发展水杂果主导产业有利于地区生产发展,乡村生活富裕,环境生态良好。

2.1.2 实现生产生活生态 “三生同步” 花乡果巷森林覆盖率达90%以上,现当地政府累计投入达5 000 余万元,已建成马家沟、黄岩等6 个省级美丽乡村示范点,8 个市级美丽乡村示范点,以及杨家沟—徐庄子、东花院—黄岩2 条魅力花道[3],践行了 “看得见山、望得见水,记得住乡愁” 的生产生活方式。同时该地区文化底蕴丰厚,如柳沟峪会议遗址、曹家坟遗址、河北国学第一村等[3],“红色文化”“红学文化”“国学文化” 是支撑花乡果巷田园综合体文化体系的基石。依托田园综合体将农业和旅游、教育、文化、康养等产业结合起来,把资源和产品对接起来,将林果优势转为旅游发展优势,真正实现特色农业与旅游产业、文化产业等方面的深度融合发展,实现单纯发展农业到农业与其他产业融合发展的转变,让农民充分分享田园综合体发展成果,实现农村生产生活生态 “三生同步”[4]。

表1 迁西花乡果巷主导产业品种及面积Table 1 Species and areas of leading industries in Huaxiang Town of Qianxi (hm2)

表2 迁西花乡果巷功能分区Table 2 Function zoning of fruit lane in Huaxiang Town of Qianxi

2.1.3 运营机制,实现经营体系创新发展 花乡果巷内共有神农杂粮专业合作社、西山徐庄子安梨合作社、凤丹油用牡丹合作社、黄岩爱辰果品合作社等18 家农业专业合作社。并在此基础上,成立了东莲花院乡供销农民专业合作社联合社,现有注册成员1 987 户,实际带动农户3 000 余户[5],全区域90%以上的农户均加入其中,初步形成了以农业为根本、水杂果为主导的合作社集群,在此基础上为把农民的利益联结更加紧密,将市、县、乡、村4 级结合起来,构建农民合作组织体系[5]。建设 “组织+经营+服务” 为一体,形成专业化的农村专业合作组织体系,优化农业生产经营体系[6],增加农业效益,带动区域内农民收入持续稳定增长。

2.2 文旅融合带动三产融合发展模式——临城五龙现代农业园区

临城五龙现代农业园区以 “建绿、养绿、护绿、享绿” 为目标,发挥区域优势,以苹果种植、核桃种植、板栗种植、生态养殖为发展重点,带动优质农副产品加工和乡村生态旅游,构建农业产业、美丽乡村、休闲旅游统筹的田园综合体。

2.2.1 以三产融合为抓手,促进业态创新 苹果、核桃林既是经济林,又是旅游景点、天然氧吧。积极推动园区由卖果品向卖生态、卖风光转变。坚持 “果树围绕旅游转、生态引领百业干”,推进林果产业 “接二连三”,即 “树上有果、林中有游、林下有种养、园中有氧吧”,提升产业融合发展效益。围绕把果园变成 “康养园”,建成高标准游客接待中心,打造吃住行游购娱为一体的现代农业发展新业态。

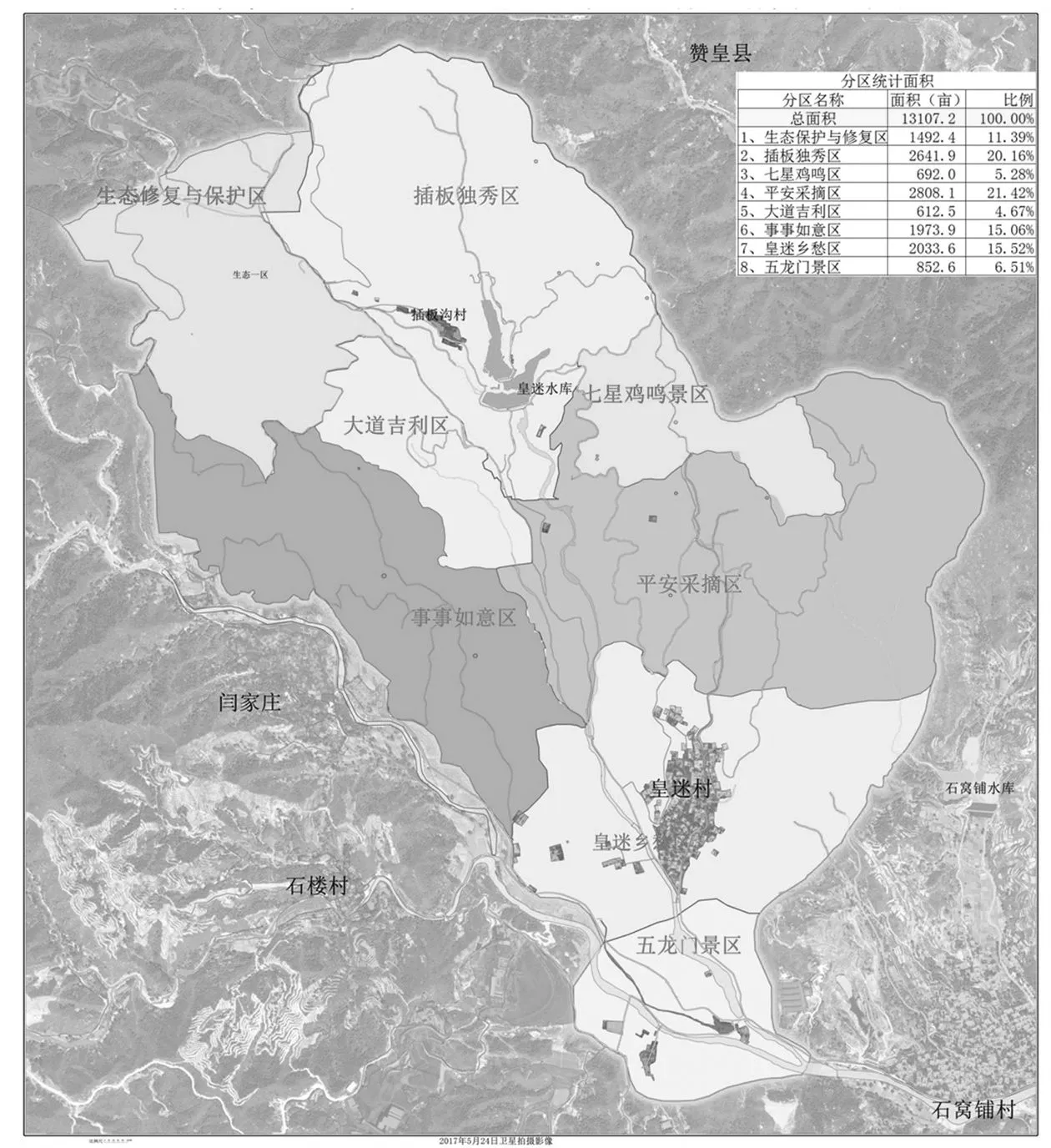

2.2.2 推动农旅结合,发展生态休闲旅游 园区划分了8 个功能区(图1),东、中、西3 条旅游线路(图2) 可以满足不同人群的需求,东岭线路适合老年休闲游、学生见习游,西岭线路适合家庭亲子游,中路皇迷线路适合社团度假游等。建设民俗观光大道、红色文化大道、特色餐饮和商品展销及餐饮大道,以生物廊道景观和农家老物件组合成廊道元素,发展民宿,发扬民俗,忆往昔乡愁,增进农村和农民情感。按路线以创意方式组织实现吃、住、行、游、购、娱、康、体、疗、悟等功能,形成了以 “生态+游乐+文化体验+农庄度假” 为开发模式,挖掘地域文化内涵,打造空间层次丰富、环境生态、色彩斑斓的景观环境。

2.2.3 优化运营机制,带动农民脱贫增收 园区建立了5 种利益联结模式,促进农民脱贫致富。 (1) 农民以土地入股龙头企业分红。 (2) 龙头企业+合作社+农户,农民入股合作社加工,龙头企业收购产品。(3)依托园区网络交易平台,农民免费链接该平台,成为电商分销商。 (4) 龙头企业+家庭农场,实行 “三提供、五统一、一回收” 机制[8],拓宽增收渠道。 (5) 农民分户承包果园,除管理费收入外,还有林下种植养殖等多种收入。 2015 年核心区人均增收3 087.9 元,2016 年增收3426.8 元,2017年增收2 914.9 元,累计带动53 户贫困户脱贫、4 500 人受益,经济效益和社会效益显著。园区优化运营机制,发展多种形式的利益联结模式,推动资源变资本、资金变股金、村民变股民,实现企业与农户双赢,带动广大农户脱贫致富[7],园区农民收入高于全县平均水平的30%。

图1 临城五龙现代农业园区功能分区图Fig.1 Function zoning map of Wulong Modern Agricultural Park in Lincheng

图2 临城五龙现代农业园区旅游线路图Fig.2 Tourism route map of Wulong Modern Agricultural Park in Lincheng

2.3 农业创意和农事体验型模式——易县百全卧龙生态农业园区

易县百全卧龙生态农业园区积极构建 “可览、可游、可居” 的环境景观,构筑 “城市—郊区—乡间—田野” 的空间结构[11],集科技示范、观光采摘、休闲度假于一体的生态农业园区。园区以绿色农产品生态园为主体,建有观光采摘农业大棚、生态餐厅、矿山公园[1],以发展蔬菜生产、休闲观光农业、文化旅游开发等为重点,建设科普教育基地。

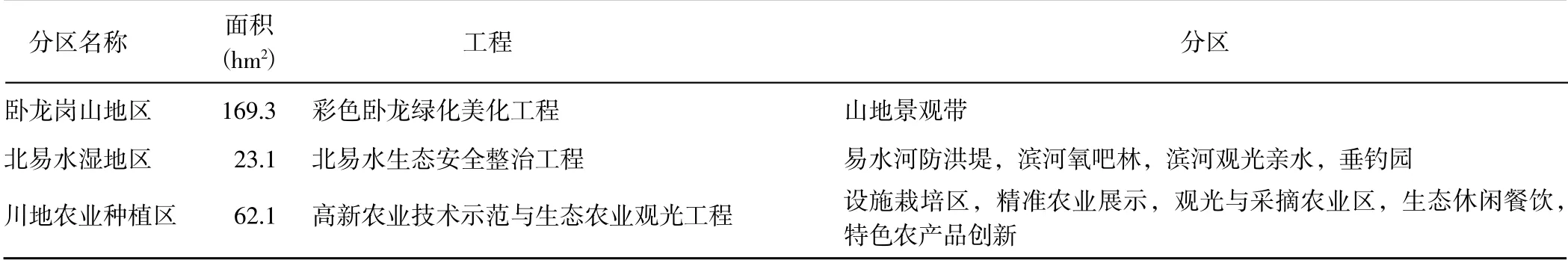

2.3.1 以科技为引领,稳步推进产业发展 园区实施山水林田湖一体化生态建设,以科技为中心,紧抓科技要素、环境质量和经营效益,与众多科研院校合作建设科技农业实践基地,构建现代农业产业板块,稳步推进以产业为主体的高新技术成果转化。现已建成蔬菜种植大棚20 hm2、联栋采摘大棚2 个,示范推广了辣木、西甜瓜、菊花、熊峰授粉等先进技术成果。积极探索开发了辣木茶、菊花茶等农产品初加工产品,延伸了产业链条。充分利用山、水、田三区统筹协调,分为川地农业种植区、卧龙岗山地区和北易水湿地区(表3)。

表3 易县百全卧龙生态农业园功能分区Table 3 Function zoning of Baiquan Wolong Ecological Agricultural Park in Yixian

2.3.2 构建生态休闲旅游板块,提升农旅结合深度 探索完善吃、住、行、游、购、娱、赏、学为一体的休闲旅游农业,与新型经营主体结合,开展以农业为核心的生态休闲活动,提升农旅结合深度。园区现已建成生态旅游体验馆、冰雪项目、研学基地、登山栈道、音乐喷泉广场、百泉大舞台、垂钓园,新开发孔雀放飞旅游项目,以 “春赏花,夏避暑,秋享菊,冬戏雪” 的思路发展休闲旅游农业。通过特色种植、观光采摘、餐饮住宿、会议接待、休闲娱乐、研学教育、电商平台等一系列项目建设,现已基本形成从基地到餐桌的1 小时500 米的生态圈,完成现代生态休闲旅游农业总体功能布局,实现了四季有游客、全年有收益的目标。2019 年累计接待游客18 万人次,园区年产值达1 300 余万元。

2.3.3 构建良性运转机制,扶贫带动能力强 园区以“企业+合作社+贫困户” 为发展模式,组建了易县众兴农牧专业合作社,通过土地流转、务工就业和入股分工辐射带动贫困户脱贫致富。 (1) 土地流转收入。自2014 年以来,园区流转土地200 余hm2,其中流转贫困户土地33 余hm2,涉及321 户,每公顷土地9000元,每户年均增收1 000 余元。 (2) 务工就业收入。园区常年用工人数达到70 人,季节性用工人数150 人,其中贫困人口50 人;每年人均工资收入2 万元左右,并在务工期间为务工人员交纳工伤保险。 (3) 入股分红收入。2014 年,南百泉村321 户贫困户以资金形式入股221 万元,2014~2019 年每年分红比例不低于10%,每户年均增收700 余元。

3 结语

田园综合体作为一种新型的可持续发展模式,是一个在逐渐发展建设中不断探索的过程。在发展建设中依据当地的自然、经济、文化、市场等各方面因素,因地制宜、突出特色,走出一条适合自身发展的模式。在田园综合体建设中不仅要利用自身特色优势,将其转化为内在发展动力,并且要考虑到田园综合体建设中共性的特点,借鉴学习其他田园综合体发展中的优点,转化为驱动力,带动发展[12]。