“互联网+”背景下高校突发事件信息传播模式研究

邓凯文

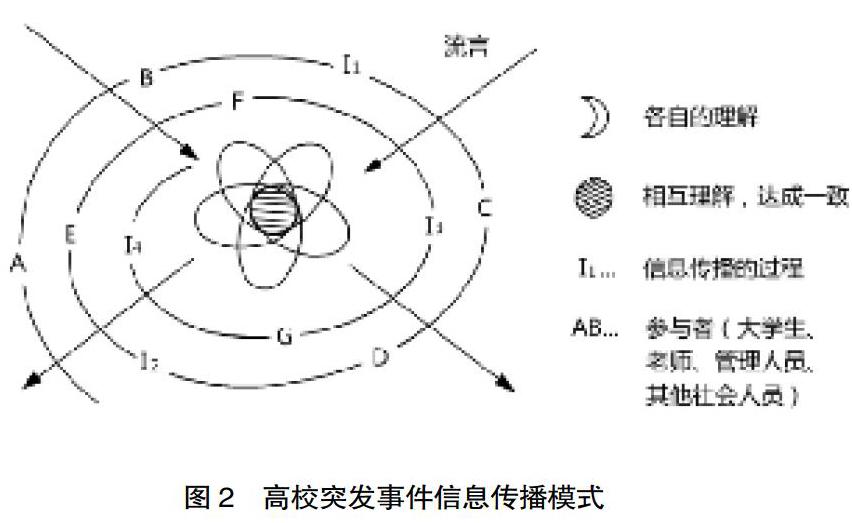

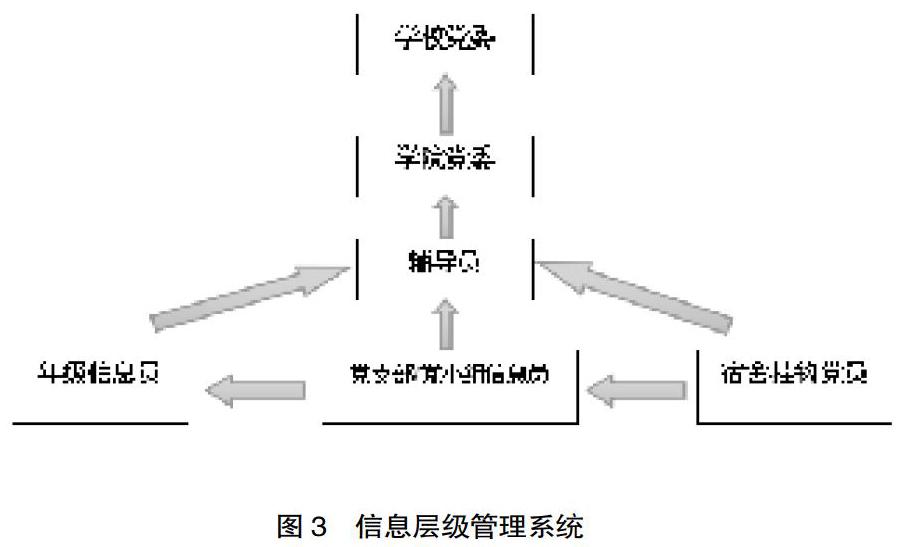

[摘 要] 在“互联网+”背景下,新媒体运用更加广泛,突发事件出现新的特点,信息传播模式也有所变化。信息传播来源泛,溯源难;传播快,监管难;流言多,澄清难。与传统媒体相比,突发事件的信息传播模式有所改变。突发事件信息传播者泛化、信息量膨胀、流言强化,社会成员对信息的理解难以达成一致。高校突发事件中,学生党员在信息传播中起着研判、把关和意见领袖的关键作用。我们要构建以学生党员为主导的信息层级管理制度,充分发挥学生党员在突发事件中信息传播的作用。

[关键词] 互联网+;高校突发事件;学生党员;信息传播

[中图分类号]G641 [文献标志码] A [文章编号] 1008-2549(2020) 11-0021-03

“互联网+”背景下,新媒体的运用向纵深发展。突发事件的类型、信息传播的方式、参与人员的行为等出现了新的变化。其中,信息传播在突发事件中起着重要的作用,有时甚至是决定性的作用。那么,在“互联网+”背景下,高校突发事件的信息传播又呈现了哪些新特点?信息传播的模式如何?学生党员在新媒体信息传播中的作用又如何?

一 “互联网+”背景下高校突发事件信息传播的特点

在“互联网+”背景下,高校突发事件在新媒体中信息传播呈现新特点:信息来源泛化,传播源难控;信息量大、传播速度快,监控难;信息传播容易产生谣言,澄清难。信息传播的新特点给我们的信息监控工作带来了很大的困难。

(一)来源泛,溯源难

在“互联网+”背景下,随着经济结构的优化,新媒体的应用不断扩大。个人手机的拥有率、网络的覆盖率达到新高。在大学生群体中,手机的拥有率基本上达到百分之百。由于新媒体的便捷性、互动性,每个人既是受者又可以是传者,传者与受者的界限变得模糊。正如传播学者马克利维所认为的:“一旦进入网络空间,个人和组织都能够凭借电脑化的大规模信息交流系統建立多向的相互联系;这时候,同一个人或组织既可以是新闻和信息的接收者,也可以成为新闻和信息的传送者。”每个人都有传播的权力,每个人都有议题设置的能力,能把自己所见、所闻,通过方便、快捷的方式进行传播。此外,信息表达的多样性更可能增进了事情的可信度。传者可以通过图片、视频、文字等方式进行传播,更容易获得受者信任。个人的传播力量变大,个人议题设置的能力增强。突破了传统传者和受者身份的固定性。再者,非线性的传播使信息源头泛化。受者接收到信息后,可以在很短的时间内对信息进行再加工再传播。传播处于所有人面向所有人的社会化状态。初始的传播源难以控制。且大学生正处于世界观、价值观形成的时期,对一切新鲜事物充满好奇,敏感性强,且对信息的辨别的意识不强。大学生的信息触点多、燃点低,热衷于发布信息和传播信息。所以,高校突发事件发生时,第一时间传播信息的往往是亲历事件的大学生。信息源的多元性,信息的分散化,使信息权威能力消解,信息监控变难。

(二)传播快,监管难

新媒体最大的特点就是交互性强。因为人人可以成为传播者,且发布信途径息简单、易行,在一定程度上激发了大学生发布信息的热情。一旦事情发生,特别是突发事情,大学生通过新媒体进行传播,信息呈几何级数增加,信息流量特别大。随着网络的覆盖率的提高,大学生习惯于随时进行在线的信息交流,突发事件的信息量更达到惊人的水平。再通过传者与受者间的互动,信息迅速扩散,使突发事件迅速成为网络事件。且新媒体具有即时性,使信息即发即见,打破了传统媒体信息传播的时空界限,把信息传播所需的时间和空间压缩到了最小,传播的速度非常快。信息一旦发布,造成的影响往往非当事人可控。再者,大学生群体对信息具有敏感性,求知欲强,易受外来事物吸引且追求个性,对突发的事件和新奇的事件特别关注,容易引起突发事件和传播相关信息。一旦突发事件的信息在网上开始传播,传播迅速快,信息量大,相关部门监控信息的难度加大,监管要比传统媒体花费更多的时间和精力。

(三)流言多,澄清难

由于突发事件的突然性、与社会成员的利益相关性,它的发生极容易引起人们的关注。突发事件发生后,如果得不到权威的解释,人们就容易对突发事件的发生、发展情况加以猜测、想象,提出自己的看法,容易产生流言,加剧对突发事件不确切信息的传播。流言还带有传者的意见、态度和情感,把意见和看法再传递出去。新媒体的便利性使流言传播迅速,影响扩大。流言像滚雪球式地很快得到传播。流言的发生还会造成社会恐慌和社会混乱。不怀好意的人为了达到自己的目的还会利用流言,趁机制造破坏,使突发事件升级。突发事件发生后,新媒体迅速成为信息的聚散地和实际的指挥地。网上动员,网下行动成了在“互联网+”背景下突发事件的一个显著特点。不少不法分子就是利用突发事件的流言来达到自己的目的。网上造势、动员,发布行动相关信息,网下进行相应的行动。这给我们澄清流言,发布权威信息造成了一定的困难。部分大学生对没加证实的信息进行传播,并在没有权威信息发布时,对事情进行猜想、编造、评论,流言迅速在网上传播,给学生带来了恐慌。而学校对流言的追查和控制也遇到了很大困难,澄清事件要做大量的工作。

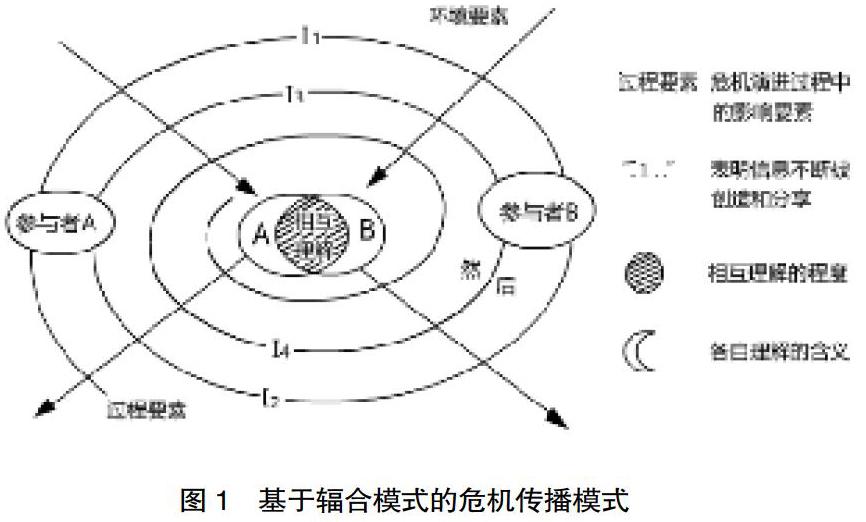

二 “互联网+”背景下高校突发事件信息传播模式

突发事件信息传播模式是指在突发事件发生后信息的传播路径、传播方式、传者与受者之间信息的互动情况。我们通过研究信息传播模式可以了解突发事件中信息产生的方式、发展和变化的特点,传者与受者之间的关系。我们还能清楚信息在突发事件发生后传播的流程,对信息传播产生积极影响。突发事件传播模式主要有三种代表性的观点,以香农为代表的单向直线模式、以德弗勒为代表的双向反馈模式和以罗杰斯、金凯德为代表的辐合模式。我们认为,在新媒体的运用中,辐合模式更能说明突发事件的信息传播过程。在这里,我们主要介绍罗杰斯、金凯德的辐合模式。罗杰斯、金凯德的辐合模式主要着眼于组织和利益相关者信息互动的过程及在互动中双方信息如何达到相互理解。他们认为“传播过程是一个互动的循环过程,借此过程,参与双方(A和B)共同承载和分享信息,赋予信息以意义,以便达成理解和共识。”在辐合模式中,相互理解是最终的目标。相互理解实施的途径是对话和合作,不是权威或武力压制。组织和利益相关者共同的兴趣和利益是对话实现的基础。辐合传播模式还非常强调噪音的影响,即影响互相理解的因素,包括流言、信息不对称等。(辐合传播模式详见图1)