本科层次职业教育发展的实践逻辑

张明广 茹宁 丁凤娟

摘 要 完善学历教育与培训并重的现代职业教育体系,畅通技术技能人才成长渠道是《国家职业教育改革实施方案》作出的重要部署。面向“就业”和“升学”的本科层次职业教育有其自身独特的逻辑,在高等教育场域的实践探索中反身抽象其实践逻辑,从实践理念、实践路径、实践工具、实践场域等方面分析其存在的困境并提出对策,可以为后续的本科层次职业教育发展提供建设性意见和逻辑理路。

关键词 本科层次职业教育;外部生成逻辑;内部生成逻辑;实践逻辑

中图分类号 G719.2 文献标识码 A 文章编号 1008-3219(2020)30-0016-04

当前,我国职业教育体系在内部层次上存在“链条断裂”的结构性缺陷,表现在高等职业教育阶段缺乏“直通车”和“立交桥”[1]。在此背景下,国家开始本科层次职业教育试点。与此同时,构建高职专科与本科衔接的现代职教体系已成为响应、落实国家教育制度与职业教育战略规划的有效举措。本科层次职业教育试点有其自身独特的生成逻辑,依托高等教育场域,从现代职教体系实践探索中反身抽象其实践逻辑,可为后续的本科层次职业教育发展提供建设性意见。

一、本科层次职业教育“入场”的外部生成逻辑

(一)产业升级对高技能人才提出新要求

当前我国的产业结构面临着转型升级的压力,产业结构的转型升级势必引起职业岗位与就业结构的动态调整,进而对高技能人才的需求规模、规格层次及其岗位适应性提出新的要求。根据《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》的部署,2020年全国高技能人才包括技师、高级技师在内总数要达到3900万人,比2015年增加450万人(不含存量缺口),高技能人才占从业者人数比重提高到28%。但是,近阶段人工智能、智能制造、物联网等战略新兴产业的加速崛起以及工业化、城镇化、农业现代化进程的加快,使高技能人才缺口问题变得更加严峻。2019年,根据人力资源和社会保障部统计,我国高技能人才总量已接近4800万。这一数字虽远远超过规划预期,但现实中高技能人才供给与需求之间的结构性矛盾仍然突出。除此之外,新兴产业和新技术发展带来的产品和设备更新,使得从事生产的工艺流程变得更加精密和复杂,对一线技术工人的要求也变得更高,不但要求其具备扎实的技术理论基础,还要掌握从事生产所必需的多项技能,既能适应当前岗位的需要又能适应未来转岗的需要。总体上看,产业转型升级改变了对高技能人才的规模和结构需求,同时也对其规格和层次提出了更高的要求。

(二)高技能人才培养需要职业技术教育支持

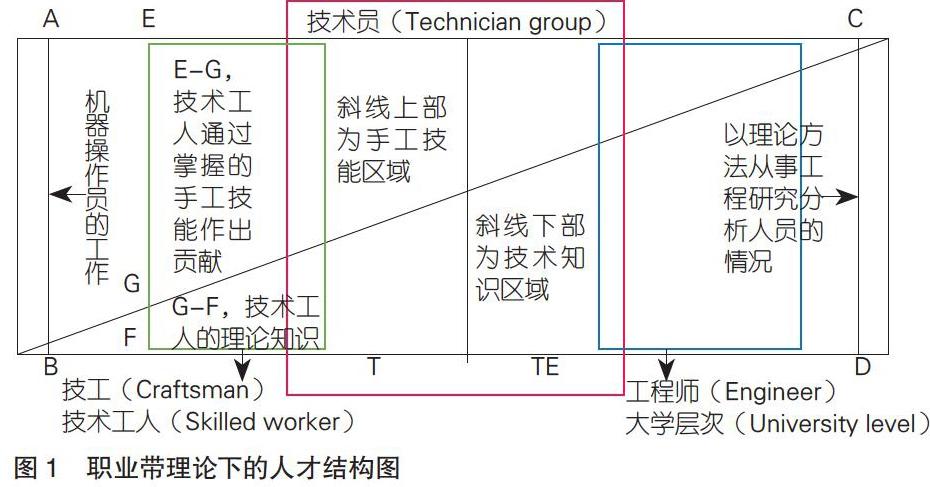

产业结构的优化升级推动着人才培养结构的变革,也要求各级各类职业教育由传统相对独立的存在方式走向结构化、系统化的联动发展,以满足现代与未来社会对劳动力资本的需求[2]。职业教育所培养的技能人才与“职业带”理论下的人才结构类型大体相当,其中高技能人才所要求的知识技能与职业带中的技师、技术员基本一致。见图1。

从发达国家经验看,高技能人才培养及规格层次演化主要由职业教育承担和实现,其教育功能体现了个体对社会发展的动态适应性;其教育通道保持了不同层次的内在连贯性与衔接性。然而,当前我国高职院校毕业生与劳动力市场间不同程度地存在供需结构性失衡的突出矛盾,外在表现为人才规格结构与就业结构、产业结构、技术结构不相匹配,内在表现为毕业生缺乏新技术应用转化能力和面向未来的职业发展能力[3]。近阶段的产业转型升级,会使人力资源结构性供需矛盾进一步凸显,发展本科层次职业教育并与高职专科教育相衔接,有利于形成三级层次的人才培养结构,使高等职业教育更加专注于培养不同层级人才以满足社会产业转型发展的需要。

(三)人才成长立交桥面临着升学制度与教育体系障碍

随着技术更新速度的加快,社会职业结构变化的周期也越来越短,越来越多的劳动者需要重新上岗甚至转岗,岗位的转变意味着技能领域的变化。“用工荒”和“技工荒”造成的就业结构性矛盾挑战着劳动者的就业能力。这就要求高技能人才培养要更加注重知识迁移能力、工程技术解决能力、理论与实践联系的能力,从而获取适应岗位迁移和就业方式不断变化的就业能力[4]。但是,产业结构未来调整的方向与当前过于重视操作技能的实用型人才培养模式存在着矛盾,随着产业结构转型升级的结束,这类人才过剩将会引起新一轮的劳动力就业结构性矛盾与高职招生危机。为缓解就业结构性矛盾,也为实现职业教育由就业导向向生涯导向的过渡,必须建立完善的、层次递进的现代职业教育体系,为人才成长搭建立交桥和升学制度通道。当前,搭建人才成长的“直通车”和“立交桥”除了在法律与政策方面存在制度性障碍外,还受到“高職即专科,专科即高职”传统思维的影响。鉴于此,构建高等职业教育体系除了争取更多的政策支持外,还需要破除观念桎梏,才能使高职教育担负起“就业”和“升学”的双重功能。

二、本科层次职业教育“入场”的内部生成逻辑

(一)专科层次的“终结教育”窄化职业教育的内涵视阈

20世纪80年代,首批职业大学开始设立,我国高等职业教育便萌芽于此。为响应国家经济建设的需要,高等职业教育在这一时期得到了快速发展,为地方培养了一批从事生产和管理的各类急需专门人才[5]。20世纪90年代,通过“三教统筹”和“三改一补”,高等职业教育的发展更多地体现为职业院校数量和学生人数的增加,并有效推进了我国高等教育大众化的进程。经过近40年的演变与发展,我国高职专科院校形成了独特的服务域与发展域。随着政策和资金的不断投入,高等职业教育的发展进入到内卷化的瓶颈期,高等职业教育工作的重点已从扩大规模向质量提高、结构调整转变。其中,最为突出的便是纵向层次结构的调整问题,国家之前把高等职业教育定位在专科层次,职业教育高技能人才培养的规格也仅仅停留在专科层面。专科层次的“终结教育”窄化了高职教育的内涵视阈,纵向上没有形成完整的专、本、硕、博教育制度,横向上也没有架构起与普通高等教育沟通的桥梁。

2019年《国家职业教育改革实施方案》出台,为高等职业教育向纵深发展提供了指导性设想。在本科层次上,突出两轨并行,既要推动本科层次职业教育试点,又要促进新建地方本科高校向应用型转变;在研究生层次上,要加强专业学位研究生培养。其中,试点本科层次职业教育,构建适应发展需求、中高职衔接、职业教育与普通教育相互沟通的现代职业教育体系是实现上述变革的重要举措[6]。此外,试点本科层次职业教育对于彰显职业教育类型教育特征,实施高校分类管理,优化高等职业教育层次、类型结构也具有深远的意义。

(二)行政科层式的教育生态位挤压高等职业教育的生存空间

国家通过示范校建设、“双高计划”等项目,给予高等职业教育持续稳定的政策和资本投入。但是高职院校作为后入场者,受制于普通高等教育规则的管控,在“层级”和“级别”力量的影响下,高等职业教育需要依附于普通高等教育场域。与普通高等教育相比,高等职业教育既受限于经济资本的匮乏,也面临着政治资本的压制。高职院校因此很难获取高等教育规则制定的话语权,也很难争取到更多的资本以实现场域位置的提升[7]。20世纪90年代,许多中专校通过重组合并升格为高职院校,高职院校升格为普通本科院校,但是这种规模的简单叠加并未实现办学优势的整合,反而造成了原有的行业特色与职业技能特色消减,影响了自身的生态进化。这其中还包括一些研究型普通本科院校举办专科层次的专业技术技能教育,通过生态位的扩张对处于下位教育层次的高职专科院校造成挤压。原本属于不同层次生态位的高校共生发展于同一生态位,无疑造成了无序竞争,并浪费了大量的教育资源[8]。针对当前高等职业教育生态位存在高度重叠的问题,高职专科院校与本科层次职业院校应当重新定位,合理规划生态空间,以独特的类型层次特色寻求差异化发展,促进整个高等职业教育系统走向生态平衡。

(三)“技术文化资本”缺位消解职业教育类型教育意蕴

在高等教育场域内追求文化资本是组织使命,文化资本的多少决定场域内不同类型教育的话语权与规则的制定。高等职业教育强调文化资本中技术文化资本的重要性,而普通高等教育追求的则是学术文化资本。高等职业教育以培养技术应用型人才为目标,以技术知识的传承、生产、创新、应用为使命。普通本科院校以培养学术研究型人才为目标,以科学知识的传承、生产、创新、应用为使命。两种教育承担的使命不同,功能定位不同,占有的文化资本不同,因此,在高等教育场域中两种教育不具备可比性,在场域内部位置中更没有高低之分。正是认识到两种教育是类型的不同,而不是层次的不同后,国家将促进高等教育分类管理纳入到高等教育结构优化调整的重要内容,并作出了构建和完善现代职业教育体系的重要部署。构建现代职业教育体系不能抛开“技术教育”的成分而不顾,要从完整的职业教育视角即“技术与职业教育”视角去探索可行的路径。当前,在高等职业教育场域内,以“技术文化资本”为主导资本的场域新规则还没有形成,高等职业教育受困于是否逃离旧场域,同时也面临着新场域规则的缺失。如何破解高等职业教育在新旧场域内的彷徨和徘徊,需要本科层次职业教育试点新规则,寻求新路径。

三、本科层次职业教育“在场”的实践困境及其对策

(一)在实践理念上,挣脱学术性惯习的束缚,树立应用性与职业性思维

本科层次职业教育要想在实践中取得突破,首先必须触及实践主体长期以往形成的惯习。作为本科层次职业教育的实践主体,尤其是先行试点的15所本科层次职业大学(第二批又增加6所),全部属于民办高校(除南京工业职业大学外)。民办高校相比公办院校在管理体制上更灵活,操作性更强,容易探索出道路,但受社会重“道”轻“技”影响,提及民办高校往往意味着“低水平”“低配置”和“低声望”,尤其是教师及其管理者大部分都是在学术型高校的学习环境中成长起来,学术性惯习根深蒂固。学术性惯习作为一种先在图式,影响实践者内在的感知、评价与行动。当前的职业教育改革实践如果不触及实践理念的转变,强大的惯性会使改革回到原来的轨道上,最终使改革无疾而终。与学术性惯习相对的是应用性与职业性思维,本科层次职业教育的实践者必须树立应用性与职业性思维,才能使试点的高职院校在教学理念、管理方式、课程设置、师资结构等方面剔除学术性惯习的影响,走出一条符合职业教育发展规律的道路。

(二)在实践路径上,通过自上而下的“放权”,实现自下而上的“赋权”

2018年以来,多省调整高职专升本政策,广东、河南、黑龙江、甘肃等省份明确提出“高等职业学校原则上不升格为普通本科学校,不与本科学校合并,也不更名为高等专科学校”。公办高职院校虽然希望政府能够放开高职升格的限制,但目前来看条件还不成熟。2019年批准的21所职业大学中,仅仅只有一所公办高职院校,至于本科职教来源最终如何选择,目前还未有明确的答案和时间表。除了本科职教的来源问题,本科层次职业教育在改革实践中还面临着要求政府简政放权,提高院校办学自主权的问题[9]。政府掌握着场域内部规则的制定权力,这种自上而下的行政管控,束缚了院校办学的自主性与积极性[10]。但是随着改革试点的深入,本科层次职业教育将会面临纵向上层次衔接的困境与横向上跨界的困境。如何實现纵向与横向上的衔接与跨界,政府显然不能给出具体的实施细则,需要赋权给高职院校进行实践探索。高校追求办学自主权是目标但并不是目的,其最终指向是探索出衔接融通的本科层次职业教育人才培养体系。

(三)在实践工具上,利用法规、政策与市场,获取稳定的政治与经济资本

虽然高职院校在数量上占据了高等教育的半壁江山,但高等职业教育获取的经费不到高等教育总投入的20%。试点本科层次职业教育要想摆脱高等职业教育“积贫积弱”的困境,一方面需要面向市场、面向产业,获取稳定的资金支持;另一方面需要借助于政府的支持,获取政策上的倾斜。在市场方面,要立足区域性、应用性、职业性的教育定位,使其与企业、市场的联系变得更加紧密,通过校企合作、产教融合、企业为主体的创新型人才培养模式,获取企业与市场的经费支持,这是普通本科教育无法比拟的天然优势。在法律政策方面,2019年,国务院印发《国家职业教育改革实施方案》,对职业教育改革进行了全方位的顶层设计,突出职业教育的重要性,提出“没有职业教育现代化就没有教育现代化”,将其提高到前所未有的高度。随后,国家密集出台多项政策,备受瞩目的本科层次职业教育试点以及“双高计划”的启动,使得过去徘徊于高等教育边缘的职业教育走向教育的中心。可以预见,在政策法规与市场的双重作用下,高等职业教育尤其是本科层次的职业教育将会成为普及化高等教育的主导力量,并将深刻影响高等教育普及化的进程与发展。

(四)在实践场域上,明确定位、实施分类管理,建立职业高等教育新场域

通过普通高等教育与高等职业教育对比,我们发现二者在资本依附上存在明显区别,前者依附于学术文化资本,后者依附于技术文化资本。厘清两者之间的区别非常重要,依附资本的不同表明其存在的场域不同,场域的不同其所属的教育类型也就不同,所以高职教育与普通高等教育之间的问题不是层次问题而是类型问题。2018年,教育部下发了《关于做好高等学校设置工作的通知》,规定今后高职院校将不再升格为普通本科院校,而是择优升格为本科层次职业学校。从随后发布的《关于2019年拟批准设置高等学校的公示》可以看到,无一所高职院校上榜本年度的新设本科院校名单。高职院校转型升格为普通本科院校是类型转变,不是层次的转变。定位不明确、分类不到位是之前高职院校发展错位的主要原因。

建立职业高等教育新场域是职业教育作为类型教育的新发展,能够使本科层次职业教育合理定位,将“职业”大学与普通本科院校区隔开来。在职业高等教育场域内,本科层次职业教育发展是围绕着技术文化资本的争夺展开的,深化产教融合、校企合作是本科层次职业教育天然的優势。依托其争取更多的资源,不仅能够实现其在高等教育场域位置的跃升,更能够实现本科层次职业教育的内涵发展、特色发展。

参 考 文 献

[1]石伟平.评《职业教育的阶梯:高职专科与应用型本科衔接》[J].职教通讯,2016(4):79-80.

[2]李作章.应用型本科教育和高职教育衔接的比较研究[M].长春:吉林人民出版社,2016:48.

[3]鲁武霞.高技能人才规格提升的困境及突破[J].中国高教研究,2013(12):97-101.

[4]方泽强.本科层次职业教育:概念、发展动力与改革突破[J].职业技术教育,2019(13):9-18.

[5]杨金土.中国1979-2008年职业教育要事概录[M].北京:教育科学出版社,2011:509.

[6]连晓庆.我国应用型高校产教融合的探索历程与路径优化[J].教育与职业,2020(11):5-11.

[7]王振洪.高职教育改革创新的实践困境与路径抉择[J].高等工程教育研究,2015(2):142-153.

[8]邢运凯.分离、扩张与匹配:高等教育生态位压力的释放[J].现代大学教育,2012(3):28-34.

[9]许杰.现代学校制度建设的实践逻辑[J].教育研究,2016(9):32-39.

[10]郭福春,徐伶俐.本科层次职业教育发展路径探析[J].中国职业技术教育,2017(33):11-23.