分析高场1.5T MR DWI 在急性脑梗死中的诊断效果

叶潇虎

(常州市武进中医医院放射科 江苏 常州 213161)

脑梗死又被称为缺血性脑卒中,一种脑部循环障碍,部分脑梗死患者在早期并无任何症状,中期会出现意识性障碍、四肢瘫、昏迷、中枢性高热等,到晚期并发脑疝时,会危及生命[1]。采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断急性脑梗死,具有较好诊断效果,而采用DWI 技术诊断急性脑梗死,能够较为清楚的显示出病灶边界、范围、显示率较高。本文即分析对比采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR技术和采用DWI 技术诊断急性脑梗死,具体报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择我院于2020 年1 月1 日—2020 年2 月29 日,2个月内收治的74 例急性脑梗死患者,所有患者均可被确诊为急性脑梗死,将所有患者扫描技术方式不同,分为对照组(37 例,男22 例,女15 例,51.85±8.85 岁)和观察组(37 例,男25 例,女12 例,51.15±8.36 岁)。对两组患者一般资料分析后显示,其差异无统计学意义(P>0.05)。所有患者对本研究均完全知情同意并签署知情同意书。我院伦理委员会对本研究也完全知情,并批准研究。

1.2 方法

对对照组患者进行常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断,对观察组患者进行DWI 技术诊断。对比分析诊断效果。

1.2.1 常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术 采用德国西门子1.5T 高场超导磁共振成像(MRI),是一种生物旋成像,利用原子核自旋转运动特点,使磁场人体层面空间位置,利用无线电波进行序列照射,激发原子核产生的共振。当停止无线电波照射时原子核自动回复到平衡状态,并把吸收的能量进行释放,将能量信号进行探测器检测,输入计算机编码,用计算机进行图形创建。

1.2.2 DWI技术 弥散加权成像是一种在分子运动上,分析病变内部结构以及组织成像无创性功能成像。采用自旋回波回波—单次激发平面回波序列,在S、P、R 方向上进行施加弥散敏感梯度。DWI 在普通自回旋回波序列基础上,在180°聚焦脉冲两侧施加两个对称弥散敏感的梯度,在第一个弥散敏感梯度作用下,正常情况时,由于布朗运动,分子之间所处位置发生其变化,所以在第二个弥散敏感梯度作用下无法完全进行相位重聚,组织信号较差。但水分子布朗运动减弱时,扩散受限或者降低,ADC 值减低,DWI 图像呈现高信号,ADC 升高,DWI 呈现低信号。

1.3 疗效标准

分析对照组采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断和观察组采用DWI 技术诊断后成像显示率,成像显示率越高,说明技术越好。

分析对照组采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断和观察组采用DWI 技术诊断后病灶显示程度。

1.4 统计学方法

将数据纳入SPSS17.0 软件中分析,率计数资料采用χ2检验,并以率(%)表示,(P<0.05)为差异显著,有统计学意义。

2 结果

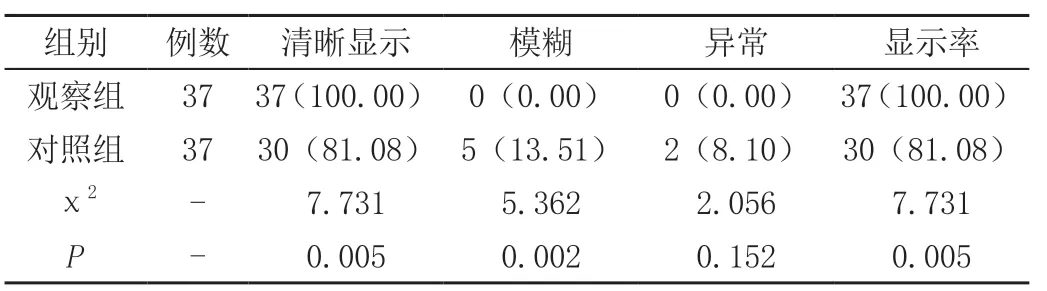

2.1 两组患者成像显示率对比

研究结果显示,对照组采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断后成像显示率明显低于观察组采用DWI技术诊断后成像显示率。(P<0.05)差异均有统计学意义。见表1。

表1 两组患者显示率对比[n(%)]

2.2 两组患者病灶显示程度对比

研究结果显示,对照组采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断后病灶显示程度明显低于观察组采用DWI 技术诊断后病灶显示程度。(P<0.05)差异均有统计学意义。见表2。

表2 两组患者病灶显示程度对比(n,%)

3 讨论

急性脑梗死主要是指在脑血供应时突然中断后导致脑组织造成损害,在一般情况下由于供应的脑部血液动脉出现粥样硬化和血栓形成,从而导致管狭窄甚至出现闭塞情况,形成局灶性急性供血不足而产生疾病,还有可能由于特殊物体沿着血液进入到脑动脉或者供应脑血液循环的颈部动脉,从而造成血流阻断,血量开始突然减少产生的相应支配区域脑组织软化、坏死[2]。急性脑梗死患病因素较为复杂,影响因素主要是:血管、血液、血脉动力异常而造成大脑狭窄[3]。主要危险因素为:高血压病、冠心病、糖尿病、吸烟、喝酒、肥胖等因素。患有急性脑梗死一般常表现为:在休息或者睡眠时突然性发作,发作时间几小时或者达到1 ~2 天,出现头痛、半生不遂、耳鸣、眩晕等症状[4]。

DWI 技术提供不同常规磁共振成像图像组织对比,在显示急性脑梗死与其他脑急性鉴别上具有极强的敏感度,并且在对于全身性各部位检查有着非常重要的作用,在DWI 磁共振领域表现着非常优秀的效果[5]。DWI 原理:弥散主要是指水分子由于热能在组织之间进行随机运动,即布朗运动。但是由于一些障碍物和生物大分子等物质的存在,对水分子运动造成一定影响,所以不同组织之间水分子弥散情况将会不同,并经过特定的运动敏感序列,DWI将会显示出弥散对比。水分子弥散是一个较为随机过程,在指定时间内水分子移动距离服从概率进行分布,到同性液体当中,水分子移动概率类似高斯函数,因此也把弥散称之为高斯弥散。在多数生物组织内,由于细胞之间存在细胞膜障碍,并且空间存在差异性,所以水分子弥散位移概率密度分布情况普遍偏离高斯函数,所以又被称之为非高斯弥散[6]。水分子弥散具有较强的灵敏性,能够完整的将生物之间的组织变化反映出来[7]。本文通过对比分析采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断和采用DWI 技术诊断效果,研究结果显示,对照组采用常规TIRT1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断后成像显示率明显低于观察组采用DWI 技术诊断后成像显示率,对照组采用常规TIR-T1WI、T2WI、T2-FLAIR 技术诊断后病灶显示程度明显低于观察组采用DWI技术诊断后病灶显示程度。(P<0.05)差异均有统计学意义。

综上所述,DWI 技术对于急性脑梗死能够较为清楚的显示出病灶边界、范围,具有较高的显示率,并且灵敏度较高,临床效果较好,所以值得推广使用。