全程无缝隙护理模式在前循环出血性颅内动脉瘤患者围手术期中的应用观察

欧阳新

中国人民解放军联勤保障部队第990医院神经外科,河南省驻马店市 463000

颅内动脉瘤是指动脉壁出现实质性异常突起而产生的瘤体病变,多由先天性缺陷、颅内压增大引起,其中前循环动脉瘤发病率最高且危害性最大,易造成自发性蛛网膜下腔出血,威胁患者生命安全[1]。及时对患者实施手术治疗,阻断瘤体血流供应是治疗前循环出血性颅内动脉瘤的有效方案,但由于其发病部位较特殊,围手术期易产生一系列突发情况,影响手术进行及预后效果[2]。因此,提高护理质量,为患者提供更加优质、全面的护理服务,保证手术效果,改善患者生活质量意义重大。本文选取我院前循环出血性颅内动脉瘤患者110例,分组探究全程无缝隙护理模式在前循环出血性颅内动脉瘤患者围手术期中的应用效果,现将观察结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本观察经我院医学理委员会审批通过。选取2015年2月—2019年2月我院前循环出血性颅内动脉瘤患者110例,按入院时间分研究组(n=55)、参照组(n=55)。研究组男22例,女33例;年龄42~66岁,平均年龄(54.12±5.68)岁;瘤体直径5~10mm,平均直径(7.25±1.08)mm;参照组男23例,女32例;年龄44~67岁,平均年龄(55.34±5.57)岁;瘤体直径5~10mm,平均直径(7.51±1.14)mm;两组性别、年龄、瘤体直径等基础资料均衡可比(P>0.05)。

1.2 选择标准 (1)纳入标准:均经影像学检查确诊为前循环出血性颅内动脉瘤;入院时各项生命体征均正常,无昏迷症状;均存在剧烈头痛、恶心、呕吐等临床症状;均可行介入栓塞术治疗;患者或其家属均知情本观察并签署同意书。(2)排除标准:既往脑出血史;高危患者;合并其他心脑血管疾病;精神类疾病;肝肾功能异常。

1.3 方法 均行介入栓塞术治疗。

1.3.1 参照组患者采用常规护理:协助患者进行术前检查,对其疾病情况予以准确评估;给患者及家属讲解手术过程及相关注意事项,对其疑问予以解答,消除其顾虑,使患者及其家属做好准备;围手术期严密监测患者各项生命体征,对突发情况予以及时对症处理;术后予以饮食、用药、康复训练等健康指导,出院时嘱托患者按时服药,调整生活作息及行为习惯,定期复查。

1.3.2 研究组在参照组基础上采用全程无缝隙护理干预:(1)护理小组:由本科室1名主任医师担任辅导员,主管护师担任组长,另选10名护理经验丰富的护士组成护理小组;根据临床经验及患者个体情况制定针对性全程无缝隙护理干预方案,组织培训,使组员掌握方案核心理念及执行方法,提高其人文关怀能力;明确职责及分工,设置奖惩制度,充分调动护理人员工作热情,同时由辅导员及组长对护理方案实施过程进行监督。(2)术前护理:主动与患者及其家属进行交谈,促进情感交流,使患者充分感受人文关怀;详细讲解疾病、治疗相关知识,对其不良情绪予以心理疏导,使其保持健康心态,增强其信任感与配合度,保证护理及治疗工作顺利开展;密切观察患者症状及生理指标变化情况,根据患者情况做好充足术前准备。(3)术中护理:对患者呼吸、心率、血压、血氧饱和度等进行严密监测,同时关注其身体反应,对异常情况及时予以处理,减少不良情况发生,确保手术顺利进行。(4)术后护理:协助患者更换合适体位,对患者身体状态予以严密观察,对其出现的异常情况及时上报并予以对应处理,减少并发症发生;禁食6h后予以营养支持,嘱托其多进食高蛋白、易吸收食物,同时注意多饮水;对患者家属进行指导,鼓励其参与护理工作,使其掌握患者正确生活习惯、饮食禁忌、服药方式等内容;指导其与患者进行情感交流,增强患者康复信心,同时监督患者日常行为,促进患者术后恢复。(5)跟踪随访:每月对患者进行电话回访,了解其基本情况,对其身体及心理状态予以评估,了解其饮食、用药、康复训练等情况,对其存在的问题予以纠正与指导,随访共进行3个月。

1.4 观察指标 (1)采用焦虑自评量表(SAS)、抑郁自评量表(SDS)分别评估两组入院时及临手术前焦虑、抑郁程度,SAS评分达到50分即为焦虑,SDS评分达到53分即为抑郁,评分越高则焦虑、抑郁越严重。(2)术后并发症发生率。(3)采用美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评估两组护理前后神经功能,总分0~42分,评分越高则神经功能越低。(4)采用综合生活质量评价问卷(GQOLI-74)评估两组护理前后生活质量,包括心理功能、物质生活、躯体功能、社会功能4项内容,总分100分,评分越高则生活质量越高。

2 结果

2.1 焦虑、抑郁程度 入院时两组SAS、SDS评分均无显著差异(P>0.05),临手术前研究组SAS、SDS评分均低于参照组(P<0.05),见表1。

表1 两组焦虑、抑郁程度比较分)

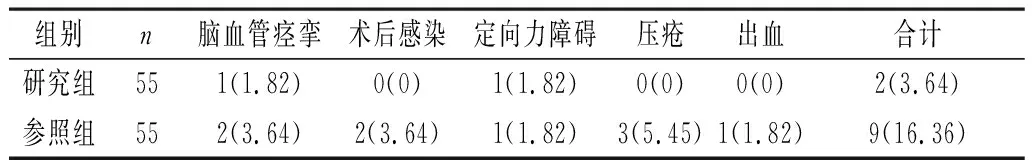

2.2 术后并发症发生率 研究组术后并发症发生率为3.64%,低于参照组16.36%(χ2=4.950,P=0.026<0.05),见表2。

表2 两组术后并发症发生率比较[n(%)]

2.3 神经功能及生活质量 护理前两组NIHSS、GQOLI-74评分均无显著差异(P>0.05),护理后研究组NIHSS评分低于参照组,GQOLI-74评分高于参照组(P<0.05),见表3。

表3 两组神经功能及生活质量比较分)

3 讨论

前循环颅内动脉瘤发生出血后进展较为迅速,及时进行手术治疗是改善患者临床症状、促进其神经功能恢复的关键[3]。临床研究表明,由于疾病较为复杂,术后可使患者出现再出血、脑血管痉挛等并发症,因此,完善护理方案,实现全方位优质护理服务是改善患者预后的关键[4]。

全程无缝隙护理模式是指以患者为中心,以无缝隙服务为核心理念,为患者提供严密、针对性、全方位护理服务的新型护理管理模式[5]。全程无缝隙护理模式强调各护理步骤间无缝对接,与常规护理模式相比,更具系统性及细致性,可有效降低围术期风险。全程无缝隙护理模式可实现围术期护理工作无缝对接,减少缝隙漏洞,有效提高护理质量[6]。建立护理小组,提升护理人员职业素养,制定奖惩制度,落实责任,可充分提高护理人员护理积极性与效率,在护理过程中实现快速反应,减少护理漏洞[7]。研究表明,无缝隙护理在急性脑血管疾病应用中具有明显优势,可提高治疗效果,加快患者恢复[8]。本文结果显示,临手术前研究组SAS、SDS评分均低于参照组(P<0.05),说明全程无缝隙护理模式通过对前循环出血性颅内动脉瘤患者实施人文关怀及心理疏导可有效缓解其术前不良情绪,促使其配合治疗。此外,本文结果中,研究组术后并发症发生率及护理后NIHSS评分均低于参照组,GQOLI-74评分高于参照组(P<0.05),说明全程无缝隙护理模式可有效减少术后并发症,促进前循环出血性颅内动脉瘤患者神经功能恢复及生活质量提高。其原因在于,全程无缝隙护理模式可促使护理人员与患者建立和谐关系,使患者主动配合治疗,保证手术效果,同时在术中及术后均对患者身体情况予以严密监测,可有效减少围术期安全隐患,确保手术顺利进行,有效避免并发症发生;此外,指导家属参与护理工作并在出院后予以跟踪随访,可使患者保持科学性康复进程,促进其功能恢复及生活质量提高。

综上可知,全程无缝隙护理模式在前循环出血性颅内动脉瘤患者围手术期中的应用效果显著,可有效缓解患者术前不良情绪,降低并发症发生率,同时还可促进其神经功能恢复,改善生活质量。