七宝楼台,可否碎拆?

刘轩

《大宅门》长篇电视连续剧自从2001年首播之后,就以其跌宕起伏的故事情节、丰满立体的人物形象和大气恢弘的叙事风格受到广大观众的喜爱,也成为各种文艺形式改编的热门IP,话剧、京剧、舞剧都曾将它搬上各自的舞台。相比京剧和舞剧,话剧无疑是最接近电视剧表演的一种艺术形式,也最容易被拿来跟原版电视剧做比较。这版中国国家话剧院创排的话剧版《大宅门》首演于2013年,初代版本启用了不少电视剧原班人马,如扮演二奶奶的斯琴高娃、扮演白三爷的刘佩琦,以及扮演王喜光的雷恪生等。此次在上海东方艺术中心话剧月作为压轴演出的这版,启用了新生代演员,用截然不同于电视剧的“新”阵容演绎经典的“老”故事,有老戏骨的珠玉在前,以及观众先入为主的印象,对新一代演员来说,如何演出自己的“这一个”人物,想必是不小的挑战。

暂时抛开话剧版《大宅门》这场演出的本体艺术性不谈,纯粹从观众观演角度来看,话剧版《大宅门》评价起来的困难也正在于此——在“模仿”与“突破”之间,从编剧到导演,从演员到观众,如何取舍?一个有趣的现象是,不同的观众站在各自的立场,从不同的观演期待出发,对话剧版《大宅门》可能会产生截然不同的观剧体验。

对于非常熟悉原版电视剧、并对其中的经典剧情津津乐道的观众而言,话剧版《大宅门》的情节安排可能是非常戳中人心的。从选材上来看,全剧在改编时虽然对原版进行了大量的删减,将原来分为一、二两部,共七十二集的长篇电视连续剧浓缩在了两个半小时时长的话剧舞台上,但却十分注意将原剧中的经典片段和人物台词较为完整地保留了下来。全剧一共九场戏,在笔者看来,主创们对这九场戏的处理采用了一种类似传统章回体小说的手法,每一场都紧紧抓住一个或一对核心人物,以及围绕着核心人物产生的主要矛盾结构展开。从全剧开场的“家道衰二奶奶夺回老牌匾”,到最后的“造棺材白七爷遗嘱告世人”,中间按照时间发展的顺序穿插了“庚子年白景琦私藏仇人女”“夺九红白七爷挑战督军府”“恨身世杨九红母女成仇怨”“恋戏子宅门女痴嫁纸相片”“护秘方白景琦迎娶李香秀”“当会长三太爷吞服鸦片膏”“迎解放老字号接受新改造”七个经典片段——这无异于电视剧《大宅门》的“名场面”合集。对于每个片段中主要人物之间的戏剧冲突和经典台词、经典场景,在话剧版《大宅门》中也都得到了较为完整的复现,例如全剧开场小白景琦高声念出老牌匾上“百草厅白家老号”的内容,在济南白景琦与杨九红源自一个喷嚏的初遇,白玉婷对名伶万筱菊的痴情以至于要和他照片结婚的执著,到抱狗丫头香秀面对七老爷的垂青,掷地有声地说“要当就当太太”,以及原版电视剧结尾的高光场面——三老太爷坐在高高的主席台上,面对着乌压压的听众,一边就着酒吃鸦片,一边痛骂日本人和汉奸,最后仍然是玩世不恭地唠出一句“大烟膏子就酒,小命儿立时没有”,从容赴死。对于热爱电视剧《大宅门》的观众来说,通过观赏话剧版,能够在更为直观的时空环境里再次听到这些激荡人心的台词,感受到人物命运的跌宕起伏,无疑是非常令人激动的。此外,如果是熟悉《大宅门》原版故事,同时又经常观看戏曲演出的观众,则可能会比较容易在这部话剧中找到观赏的乐趣,即带着已知的期待去審视未知的表演的乐趣。

但是,不能不顾虑到的一个现实是,电视剧《大宅门》首播之后距今已将近20年,尽管各大电视台不断重播,在视频网站上也保持着相当的点击量,也不能否认仍然有一定数量的观众并不十分了解《大宅门》的全部故事和时代背景。对于这部分观众而言,话剧版《大宅门》可能更像是一个人物群像的集中展示,或是像《老舍五则》那样的一个短篇故事合集。并且,话剧版《大宅门》想要全景式重现以白景琦为核心的白家宅门风云,因此虽然演出时长只有两个半小时,仍然安排了众多人物轮番出场。故而限于演出篇幅,除了白景琦之外,其他重要角色如白二奶奶、杨九红、黄春、李香秀,甚至白老三爷等人,都只能是截取其生命中的一个片段做剪影式摹画,因此也只能展现他们性格的某一个突出方面,甚至是在某个特殊事件中的个性化行为。虽然这种创作手法结合经典台词的运用,可以最大程度地突出人物的主要性格特征,但多多少少会影响到原作中人物形象复杂性和立体性的重塑,对于不熟悉原版电视剧的观众而言,也就难免减损了原作由一群极富个人魅力的角色塑造而生发出的艺术感染力了。

与此同时,还有一部分观众,他们可能也熟悉《大宅门》的原版电视剧,但并没有特别浓厚的“大宅门”情节。对于这部分观众而言,话剧版《大宅门》更像是电视剧片段的舞台展示,虽然理解剧情完全没有障碍,但是也较难感受到作为另一种艺术形式的独特魅力。

尽管如此,从整体而言,国话改编《大宅门》仍然算得上是一个十分成功的跨界尝试,这得益于以下几方面:

首先,原作故事题材契合国话擅长的艺术创作风格。《大宅门》的故事本身就是以北京城的百年老字号在历史洪流中的几经沉浮为原型,结构庞大,立意恢弘,从人物性格、戏剧语言和故事中所展现的风土人情都带有浓厚的“京腔京韵”。而国话立足于首都北京,本身十分擅长演绎类似这样的具有宏大叙事风格的“老北京”故事。故而从选材上来看,《大宅门》这个故事以及原版电视剧呈现出来的艺术风貌,本就和国话自身的艺术特色颇为契合。

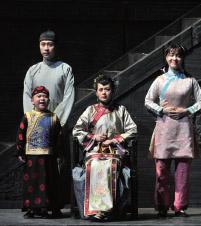

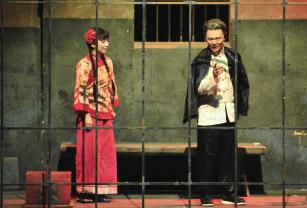

其次,国话整体实力雄厚,在整体舞台创作方面精工细作,比较成功地在话剧舞台上再现了“百草厅白家老号”的百年兴衰起伏,整部作品气势雄浑,首尾呼应,做到了形式上的完整和统一。就拿舞美设计来说,舞台正中悬着一顶青砖房檐,上面高挂一块白家老牌匾,整个舞台分为上(后)下(前)两部分,在第一场和最后一场,连接上下两部分的是几级青灰石头台阶,背景是两侧泛黄的红瓦白墙在深蓝色的夜幕样天幕中若隐若现。整个舞台以灰色调为主,又点缀以深蓝和砖红色,一种古朴、神秘又庄严肃穆的氛围扑面而来,暗喻着大宅门历经的时代沧桑和宅门深院的神秘复杂。除了在整体的舞台设计、剧本编排等方面可以看出主创们想要致敬经典的努力,在整个舞台呈现的细节处理方面也着实能看出主创们的巧思和功力。例如对于如何串联起时空跨度颇大的各个“名场面”,主创们请出了这个故事的缔造者郭宝昌先生,赋予了他“说书人”的角色,通过视频投影到侧幕边,在换场的间隙为观众解说故事前情甚至人物性格和角色关系——虽然也有观众认为这种安排影响了整场演出的连贯性,但是,对于《大宅门》这种内容时空跨度大、出场人物众多、人物关系复杂的故事,个人认为加入这样一个“串联者”的角色是非常必要的,从某种程度上有效避免了舞台叙事的仓促和碎片化。又如,在白景琦济南单挑督军府官兵一场戏中,主创们在京剧化的武打场面中插入了一小段电影效果的“慢动作”,这不仅增加了场面表现的趣味性,而且为话剧舞台上的武打表现做了一种别开生面的尝试。

再次,选角恰当,演员表演功力深厚。特别是担任男主角的吴樾和担任女主角的常玉红,在这部剧中的表演颇为令人赞叹。吴樾本身有很深厚的武术功底,而原作中白景琦虽然并不以武功闻名,但也是路见不平时常拔刀相助的“狠”角色,并且白景琦喜欢唱京剧《挑滑车》,这本身就為这个人物打上了一层“武生”的底色。鉴于这一点,主创们在话剧中为吴樾设计了更吃重的武打场面,不仅调节了整场演出的节奏,而且也更鲜明地突出了白景琦看似“混不吝”、实则有真功夫、有勇有谋的人物个性特征。女主角常玉红一人分饰黄春、杨九红、李香秀三人,这三人虽然在故事中的年龄、身份、地位都各不相同,但她们却有一个核心的共同之处,即都是白景琦在某一阶段的妻子。同一位演员分饰三位个性迥异的女性,与同一人产生情感纠葛,又要处理得各个不同,挑战颇大。演员常玉红紧紧抓住每个人身上最典型的个性特点来设计人物的行动,就拿颇为接近的少年黄春和少年香秀来说,此二人出场时都是青春少女,十几岁的年纪,不同的是黄春虽然生活艰辛,但是是詹王府大格格的私生女,她自己也知道这一点,又被白三爷安排在教堂生活了一段时间,并且,白景琦与她结识之时,也还是打马游街的莽撞少年,因此,两人此时的地位身份可以说是比较对等的,常玉红在演绎黄春与白景琦定情的剧情时,着力表现她少女的单纯和娇羞,但并没有多少卑微的感觉;而香秀在与白七爷确定夫妻关系之前,她只是老太太买来的抱狗丫头,虽然生性聪明伶俐,也深得白景琦倚重和欣赏,但她一来开始的身份是白府的下人,二来她出身市井、早年漂泊的生活磨砺了她坚韧精明的性格,何况,她此时面对的白景琦,已经是接过白二奶奶衣钵重振家业的白七爷,因此,常玉红在演绎她和白景琦的对手戏时,更多表现出的是既有下人对主家的忠心,又有平民女儿善为自己打算的博弈和算计。笔者在当天的观剧过程中,竟丝毫没有分辨出这三任妻子是同一人所饰,足见演员表演的功力。

打个不甚恰当的比方,如果说电视剧《大宅门》是精致恢弘的“七宝楼台”,那这部话剧版《大宅门》就像从中碎拆下来一个个珍宝、再用上好的金丝银线串联在一起做成的另一件艺术品。作为观赏者,也许会为能细致入微地赏玩原本只可远观的奇珍异宝而欣喜不已,也许也会为难以窥得原来更加壮观的全貌而感到遗憾。这也是很多长篇小说或长篇影视剧改编成舞台剧时的一个尚未解决的矛盾。七宝楼台究竟能不能碎拆?碎拆后的珍宝又如何评价它的价值?或许值得在今后的艺术创作中继续探索和思考。 (作者为浙江传媒学院助理研究员)