王益民:行者无疆,向未来

王黎 陈大庆

嘉陵江是王益民生活的第四条河流。每到傍晚,伴着落日余晖,快步江边,一天的烦扰在此时寻得清静。健步登山、戈壁行走、凝望旧城墙,他是个对生活极度敏感的写作者和记录者,总能异于常人敏锐地感受到周遭的山水草木。

在诗集《望悠悠》中,他写给母亲:想你——花开/想你——花落/想你——娃来/想你——娃去/想你,你是我年轻的老妈/想你,我是你老去的/黑娃。父母在,不远游,游必有方。自从1999年离开安徽老家追求名师梦,他的足迹遍布大江南北,从一个人的名师梦到一群人的教育梦,“黑娃”王益民的脚步不曾停歇,又刚刚开始。

2019年,一路向西,上任华东师范大学附属中旭学校执行校长,在山城重庆的大街小巷,他拾阶而上,抬望眼。新的生活开启了,他在朋友圈写下:每一处平平常常的日子,都充满了变革的力量与探索的成败,从未结束,一直重启。

一堂好课

“校长爷爷好!请校长爷爷给我们点评!”悄悄来到教室听课的王益民被眼尖的孩子发现了。这些孩子们并没因為“突如其来”的校长将背打得笔直,反而是热情地邀请他上台点评大家刚才手语课的表现。

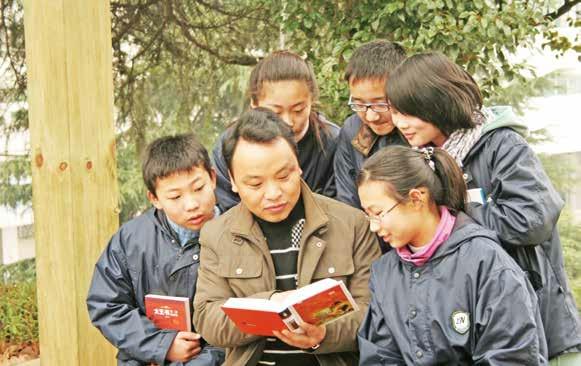

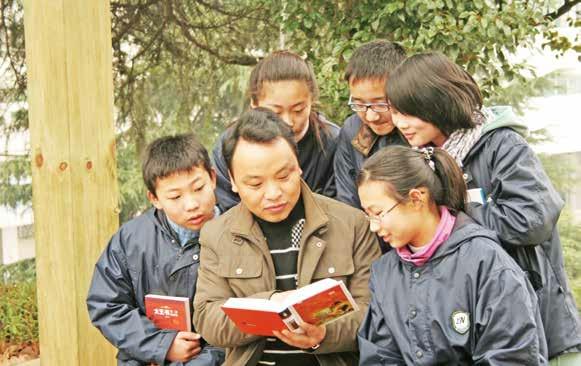

“现在的孩子落落大方,不同以往任何一个年代的学生,他们是向未来的新苗。”王益民向记者夸起“自家的孩子”。从教三十余年,他的学生跨越了两代人,从“70后”一直到这茬“10后”。历经一代又一代的学生,一次又一次教育认知的革新,他说,上一堂好课是一名教师始终不变的本分。

1984年,王益民师范刚毕业被分配到皖南的一所乡镇中学。为了备好一节课,他往往到了把教参熟络到几乎能背下来的程度。教研员李纯这么评价他的课堂:“读得好、分析得好。听王老师的课是一种享受。”在当时“老师讲,学生听”的朴素课堂观中,一堂好课往往只是老师单边活动的“独角戏”,学生仅仅只是老师教育的对象。

“课堂应该是一个学习的过程,不应是记忆完美复现的过程,其中必然会有浅显、过错、沉默。”回想起自己最初用“背教参”式的方法备课时,王益民说自己的课堂观、教育观在一次次变化的环境中发生着改变。1999年,“孔雀东南飞”的潮流让原本偏安一隅的人们开始兴奋起来,大步流星地迈向千禧年的新时代。皖南小城里那个血气方刚的王益民也坐不住了,怀着“出门闯一闯”的热情,他来到无锡市的一所15年一贯制的民办学校。

从小城镇到大城市,面对城市家庭的学生、日渐普及的信息技术、来自五湖四海优秀的同行,王益民不得不开始学习和适应一切新的事物。最开始他还放不下教师的威严和自尊,对于很多未曾接触过的东西只是变着法儿“偷师”学生。

“这个电脑是怎么开机的,老师今天来考考你们。”王益民略带腼腆地说,自己就这样第一次学会了使用计算机。

在那个新事物层出不穷的大环境里,学生不再仅仅是教育的对象,也是教师对话和学习的对象。革新的教育观使他改变了课堂观,往日单边活动的“独角戏”开始转变为师生互动的多边活动。教学相长的故事时刻都在发生。

2009年,在镇江市骨干教师的培训课上,王益民一节《伤心一念偿前债——苏轼悼亡词赏析》的汇报课,获得无数称赞。后来,国家教学名师黄厚江看过课堂实录之后,一针见血地指出:课堂上,尽管教师也让学生参与了一些活动,甚至是一些问题的思考讨论,但都是比较细小琐碎的问题,而缺少有深度有空间的问题;从教学设计和整个课堂的教学过程看,教者对专题阅读课学生地位的理解还不够到位。这些直逼问题核心的诊断对后来的王益民影响很大。

“一堂好课不能满足于普通老师们的欢呼,还要经得起专家的审视,甚至是历史的沉淀。”王益民在后来的自我反思中写到。无论是单边活动还是双边、多边活动,在课堂形式不断丰富的表层之下,真正的课堂精髓应该是什么?要怎么去获取?

听过众多名师的课之后,他发现名师的课堂有很多在文学深水里泡过的“暗功夫”。读什么的样的书,课堂就有什么样的气质。为此,他开始大量地读书,不仅是读文学增加课堂的“语文味儿”,还读了大量的理论专著。从余文森先生教学的三段进阶著作《有效教学十讲》《从有效教学到卓越教学》《核心素养导向的课堂教学》,到日本学者佐藤学的《教师的挑战:宁静的课堂革命》,再到美国作者帕丁的《课堂教学实用手册》和德国的希尔伯特·迈尔《课堂教学方法》《怎样上课才最棒》。

在中外教学观的融合与研读中,王益民不断深化自己的课堂观,而他最为推崇的是华东师范大学钟启泉教授的课堂研究的“双子座”——《读懂课堂》和《课堂研究》。“读著作以观课堂,重新认识了那些在课堂上‘从来如此的现象。自己获得了一种力量和使命感。”王益民说,大量理论知识的研读让自己在专业上有了一种前所未有的充实感与信心,他开始知晓什么是课堂的主体间性,也开始重新定义一堂好课。

2016年,他的一篇近两万字的论文《语文好课的十个质素》发表在《教育研究与评论》上。在这篇文章中,他提出真正意义上的“好课”是教师用生命把文本、作者、学生、课程标准一起放在心中,然后慢慢地“焐”出来的。

“好课”标准虽不一而足,但里面总有一些共性的东西。如,文本解读、学情、目标、问题设计、对话、合作(小组合作学习)、生成、质疑、结课、爱意等。后来,他的这一观点被进一步优化,形成更为科学的一篇长文,指出了核心素养课堂落地生根的十二个关键。即,基于学情的目标定位;教学内容清晰而明确;及时而科学对待生成;课堂交流有多重对话;教学方法呈现多样性;将质疑精神进行到底;具有有效的学习时间;促进学习的课堂气氛;巧妙地安排练习任务;多样结课呈网状结构;完备的课堂教学环境;充满爱意的师生关系。

在华师附一年级的教室里,“校长爷爷”王益民和孩子们互动起来,进行着一场充满爱意的对话,同时他还用手机记录下了孩子们活泼热烈的镜头。

“教学目标在课堂自然对话中达成,也在自然对话中生成。对话具有多重性,更有多元的意义。”王益民说,在以学生的问题为起点的“问题式学习”课堂样态里,每一个孩子都成了敬畏的对象、学习的对象,他们是课堂的主体。好的教育正是如此,激发学生的兴趣与潜力,创造一个自由生长的平台,让学习主动发生、深度发生、持续发生。

向未来

从课堂里成长出来的名师王益民,心中一直有个梦想,办一所自己的学校。多年来,他曾在心中的沙盘上反复演练。2019年,作为华东师范大学附属中旭学校(以下简称华师附)的执行校长,他心中的蓝图终于在山城重庆铺展开来,从无到有构筑起了美丽的“华师附”。

“学校管理者有一种幸运是参与了一所学校的建设,并与之共同成长。”王益民第一次见到华师附的时候,她还是土建状态。他在2019年3月30日的日记这样写到:今天一天都泡在工地,下班的时候才发现难堪,球鞋全湿、裤子沾泥,还有我为数不多的头发,茅草一般被四面的风吹后的乱七八糟的样子。他说,看着自己的学校一砖一瓦拔地而起的过程,就是自己教育理念不断与环境对接的过程。

在华师附的东大门,有一面大鼓,上面印有中英文的“向未来”。学校每学期开学礼和重大纪念日,都会擂响这一面“向未来鼓”。这不仅是一面鼓舞着华师附人砥砺前行的战鼓,也是向到访者展示学校向未来发展的一份宣言。一所真正意义上的未来学校,要直指传统教育中的种种诟病,那究竟是什么样?

“現在一些所谓的未来学校被技术绑架,用技术提分,用技术装点门面,吓唬‘乡下人,忽略网络伦理甚至法理。”王益民向记者阐释了他眼中未来学校的样态:未来学校有四个特征,一是价值特征,就是人的全面发展,个体的全面发现;二是行动特征,遵循教育规律,尊重成长规律;三是技术特征,科技赋能教育,实现泛在学习、行为分析、精准供给;四是评价特征,多维、全程、发展、激励、多元的评价。

在学校的开学典礼上,有这样一些细节。为了不挡住孩子们的视线,学校创造性地将“嘉宾席”设在了会场的最后一排;在“热火朝天”的典礼现场,活动结束之前,学校便安排低年级孩子先行退场……“处处为孩子着想,把孩子放在前面。这也是‘未来学校的本质意义吧。”王益民说。

作为一所以科创教育为特色的学校,王益民和团队用自己的方式诠释着“向未来”。华师附践行A-STEM教育理念,即人文引领的学科融合性科学教育。根据德、智、体、美、劳的“五育”目标,学校开设孔子书院、爱因斯坦书院、艾思坦书院、姚明书院、云卫书院“五大书院”,要培育具有中国心、世界观、创新力、强健体魄、美好心灵的未来杰出人才。

不仅如此,学校根据学生的实际,进行深度课程研发,围绕知识、技能、经验、实践、思维、跨学科概念6大能力要素研发课程,以情景化主题教学来组织课程内容,让孩子在实践中学习知识,在探究中实践创新,充分体现学科整合。内容涵盖未来田园实验室、整本书阅读、日有所诵等传统文化类课程,未来汽车实验室、未来城市实验室、达芬奇仿生飞行实验室等科创课程,模拟联合国等国际课程,无伴奏童声合唱等美育类课程,武术、网球、棒球等运动类课程。学生根据自己的个性需求,选择自己擅长和喜欢的课程,实现兴趣引领发展。

“我们以人文精神为价值确认点,再到知识选择、活动设计、活动实施、达成评价,形成一个闭环的课程链。”王益民带领记者参观位于学校天台的未来田园实验室,花生、玉米、黄瓜、生菜……长势喜人。

2020年5月,孩子们瞅着已经能够上餐桌的黄瓜和生菜,萌生了将其采摘义卖的想法。于是,采摘、清洗、打包,“小农夫们”各司其职,平时害羞的孩子也学着大胆走上街头,向居民推销起自家的新鲜蔬菜来。从一株幼苗到盘中餐,孩子们收获的不仅是田园实验室的“第一桶金”,也是关于节约资源、尊重劳动的第一课。

在华师附,班级实施三师制和DM班主任制。每个孩子除拥有两名学科老师外,还有一名导师,前两者主要担当国家课程的实施与个别辅导,后者主要担当孩子个性化教育尤其是创新能力的培养。每班配备两个班主任,一位D(Dad),一位M(Mom),两位班主任要“比爸爸看得更远,比妈妈更懂得爱”。

前不久的一次新进教师面试会上,王益民掐着手表告诉参加面试的一位老师,试讲环节里他用了8分钟的时间赘述一个学生已经掌握的知识点,这是一种耽误学生自主性发展的不专业。“作为一名老师,光有对学生的关爱是不够的,必须要具备足够的专业水准。”王益民介绍,学校倡导“仁爱丹心、专业匠心、拼搏雄心、合作同心、服务核心”的五心教师文化,就是为了打造一支年龄结构、专业结构成正态分布的高素质、高学历、高水平的教师团队,从而得以将“向未来”的教育宏愿化为“华师附”现实。

在“附娃”的成长路上,教师并不是一个人在战斗,家校共育的双边合作是华师附的另一个重要板块。

“我们会在平时的学校活动中招募各项活动的志愿者,充分调动家长的参与度。学校还利用丰富的家长资源开设了家长课堂,打造多样化的家校共育课程样态。”王益民说,学校建立了良好的家校沟通机制,家委会成了支持学校工作的重要组织。2020年,尚未开学,家委会便给孩子们上了一堂疫情之下的“人生课”。2月21日,在家委会的带头组织下,全校师生捐款购买的92000件防疫物资被及时捐赠到重庆市两江新区第一人民医院。5月,学生重返校园,学校迎来防控抗疫的巨大考验。为了替学校和老师分担压力,家委会为学校先后送来洗手机器人、柑橘、酒精、消毒液、抗肺炎冲剂,全力支持学校的复学工作。

重庆市政协委员、学校家委会会长徐鹏告诉记者:“家委会每个月都有不定期的会议,主要是反映家长眼中看到的问题。家委会不会干涉学校的教学,只是为学校和老师分担教务工作。”同时,在近一年的时间里,学校的成绩、老师们的付出也常常在家长圈里口口相传。最近,家委会“秘密”召开了一次特别的会议。5月20日,家委会向学校赠送了一份特殊的表白,家长们用一面“春雨润物 明德育才”的锦旗表达着对学校的感谢和认可。

家长们一个个暖心的举动,对华师附的老师们来讲,无疑是一份莫大的鼓舞。有感而发,王益民在朋友圈改写了一篇朱自清的《春》:华师附像刚落地的娃娃,从头到脚都是新的,她生长着;华师附像个小姑娘,花枝招展的,她笑着、走着;华师附像个健壮的青年,会有铁一般的胳膊和腰脚,领着我们向前去!

人物专访

本刊记者:如果要在中学语文教材中选一篇您最喜欢的课文,会是哪一篇?

王益民:我最喜欢的是朱自清的《背影》。一开始喜欢这篇课文是因为他朴素的写法,非常适合中学生作文课作为参考。进一步喜欢是因为文章里深深的父爱,再后来是因为在文章里体会到了作为儿子的那种愧疚。这就好像我和我父亲之间的关系。小时候特别崇拜自己的父亲,父亲在自己心目中的形象就是最高大的。后来,自己读大学,参加工作,出入社会,见识更多的世面之后就觉得父亲的形象不再高大。他的背也开始驼了,说话也开始唠叨了,见识也不如从前了。同期的自己开始走向婚姻,把爱也分了一部分给了自己的小家庭,这时候与父母之间就有了隔阂。等到自己有了孩子,开始理解朴素的文字背后的情感,才体会到为人父母的不容易。虽然不再崇拜父亲,但是会多一些怜爱和关怀。如今,我的父亲已经80岁了,而我又远走重庆,同样也会有一种不能伴其左右的愧疚感。