从文献计量学角度分析2011—2017年连续7年入选TOP期刊的中文科技期刊的国际影响力及启示

林永丽,甘辉亮,莫琳芳,边冬冬

改革开放40年来,随着中国经济实力的不断增强,科学技术水平取得了突飞猛进的发展,并涌现出了一批在国内外有影响力的科技期刊。然而,科技期刊的发展水平并未与科学技术的发展水平一样得到科技界的一致认可。中国学术文献国际评价研究中心与清华大学图书馆自2008年开始研究中国学术期刊国际影响力评价课题,2012—2018年已正式发布《中国学术期刊国际引证年报》(以下简称《引证年报》)7期,《引证年报》主要采用的是基于引文统计与分析的文献计量学方法,引用“总被引频次”和“影响因子”这两个最重要的传统的期刊评价指标,并创新提出了影响力指数等综合评价指标,可以在一定时期、一定程度、一定范围内反映期刊的学术质量和出版水平的一个侧面[1]。通过《引证年报》的发布结果,从文献计量学角度来认识我国学术期刊在国际上的影响力情况。本课题组曾以《引证年报》的数据为依据研究了2011—2015年中国自然科学与工程技术类(科技类)TOP期刊的国际影响力情况[2-3],研究发现,有相当一部分中文期刊和非SCI期刊位于TOP期刊,甚至是中文非SCI期刊,更有连续5年入选TOP期刊者。为进一步了解这部分期刊的办刊情况,学习并借鉴优秀期刊的办刊之道,笔者对2011—2017年连续7年入选TOP期刊的中文科技期刊的国际影响力情况进行了统计分析,现报道如下。

1 材料与方法

1.1 研究材料 以2012—2018年《引证年报》[3-9]上发布的“中国最具国际影响力学术期刊”(TOP5%期刊)和“中国国际影响力优秀学术期刊”(TOP5%~10%期刊)[均为自然科学与工程技术类(科技类)期刊]的结果为研究材料。

1.2 研究方法 将2012—2018年《引证年报》发布的2011—2017年中国科技类TOP5%和TOP5%~10%的期刊的14张表格的数据按年份分别录入到Microsoft Excel表格中。通过Microsoft Excel表格中“查找”功能,根据2016年的科技类TOP期刊前4年的入选情况,选出2016年《引证年报》中前4年入选情况标注为“★★★★”者,即为2011—2015年连续5年入选TOP5%的期刊,共49种;前4年入选情况标注为“☆☆☆☆”者,即为连续5年入选 TOP5%~10%的期刊,共32种(一个“★”标记代表当年入选TOP5%期刊,一个“☆”标记代表当年入选TOP5%~10%期刊,“—”代表当年未入选;中英期刊同时记入中文期刊和英文期刊)。TOP10%为非连续出现在TOP5%或TOP5%~10%的期刊,同样的方法找出2011—2015年连续5年入选TOP10%的期刊,共52种。继2015年之后,于2016年和2017年连续出现在中国科技类TOP5%、TOP5%~10%和TOP10%的期刊进行筛选。

1.3 统计指标 期刊国际他引总被引频次(TC)、期刊国际他引影响因子(IF)和期刊国际影响力指数(clout index,CI)的数据均来自2012—2018年发布的《引证年报》。CI从2013年起才开始统计,故之前没有此项数据[1]。除中华医学会主办的期刊自2008年起不再与中国知网合作,仅与万方数据库合作外,其余期刊均已加入中国知网。入选期刊的年度总文献量、出版周期、创刊时间、单期页码、所属学科、主办单位及加入数据库情况均来自于中国知网。

1.4 术语解释[1]TC是指某期刊历年发表的所有论文在统计年被该期刊以外的国际统计源文献引用的总次数。

IF是指某期刊在统计年之前2年所发表论文平均每篇在统计年被该期刊以外的国际统计源文献引用的次数。

CI[2]是指在国际引证统计源范围内,通过以下公式构建的、能够较为全面反映期刊国际影响力的综合指标:

其中,A为某刊采取线性归一法进行标准化后的影响因子,B为该刊采用线性归一法进行标准化后的总被引频次。A和B的值均在[0,1]之间。发布的期刊CI值均乘以1 000。

综合排序序参量=国际他引总被引频次序号×2/3+国际他引影响因子序号×1/3。

TOP5%期刊是指2011年综合排序位于全部统计期刊的前5%的期刊,2012年以后则以CI按降序排列,依次再按CI值遴选出TOP5%~10%为“国际影响力优秀学术期刊”[1]。

2 结果

2.1 2011—2017年入选TOP期刊的中文科技期刊的基本变化情况 由表1可见,2011—2017年入选TOP5%和TOP5%~10%的中文科技期刊数呈逐年下降趋势。2011—2012年入选TOP5%的中文科技期刊占了全部入选期刊的一半以上,自2013年起降到一半以下,到2017年中文期刊占22.9%。2011—2017年入选TOP5%~10%的期刊以中文科技期刊为主,2011年占比最高达83.0%,之后逐年下降,2017年为68.0%。

表2列出了2011年至2015、2016、2017年连续入选TOP5%、TOP5%~10%、TOP10%期刊的情况。2015—2017年连续入选TOP5%和TOP5%~10%的中文科技期刊在逐年减少,连续入选TOP10%的期刊逐年增加;连续7年入选TOP期刊的中文科技期刊,包括TOP5%、TOP5%~10%及TOP10%,共有115种,占2017年入选的全部中文科技期刊的72.3%,占2017年入选TOP5%和TOP5%~10%中文科技期刊的32.9%。

表2 2011—2017年连续入选TOP期刊的中文科技期刊数及其占比的变化情况[%(连续入选数/当年入选数)]

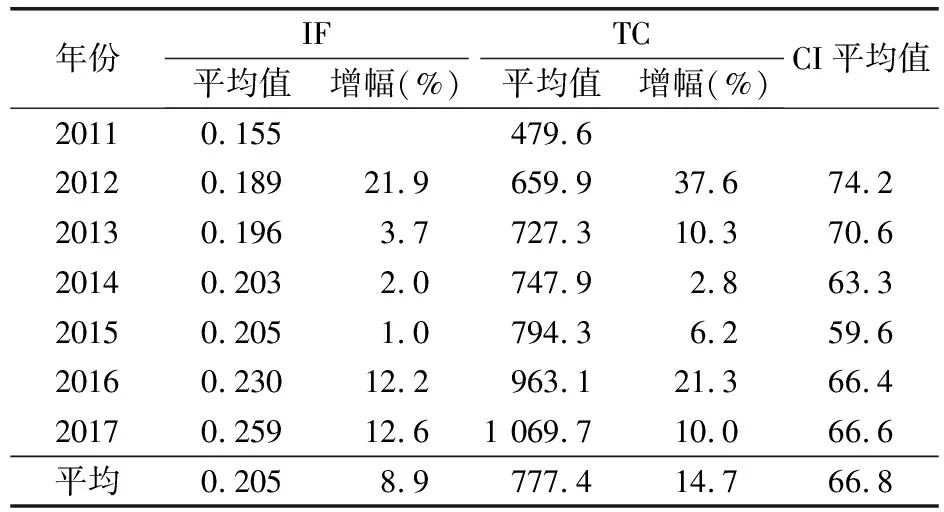

2.2 整体国际影响力情况 2011—2017年连续7年入选TOP期刊的中文科技期刊的IF平均值和TC平均值,除2014年TOP5%的IF平均值外,其余均呈逐年增加的趋势;而每年的增幅变化规律整体呈“V”字型,2014年和2015年的增幅有所回落,尤其是2014年,之后又回升,最大增幅出现在2012年或2013年;连续7年入选TOP5%、TOP5%~10%和TOP10%的中文科技期刊2017年的IF平均值分别是2011年的1.8、2.5和1.7倍,2017年TC平均值分别是2011年的2.2、2.9、2.3倍,TOP5%~10%的中文科技期刊的IF平均值和TC平均值增幅最大。这7年CI平均值变化幅度不大。由此可见,中文科技期刊的国际影响力在逐年增加,总体增幅的变化可能与政策的扶持有关[2]。见表3~5。

2.3 2011—2017连续7年入选TOP5%的中文科技期刊的基本情况 2011—2017年连续7年入选TOP5%

表3 2011—2017年连续7年入选TOP5%的28种中文科技期刊的IF平均值、TC平均值和CI平均值

表4 2011—2017年连续7年入选TOP5%~10%的21种中文科技期刊的IF平均值、TC平均值和CI平均值

表5 2011—2017年连续7年入选TOP10%的66种中文科技期刊的IF平均值、TC平均值和CI平均值

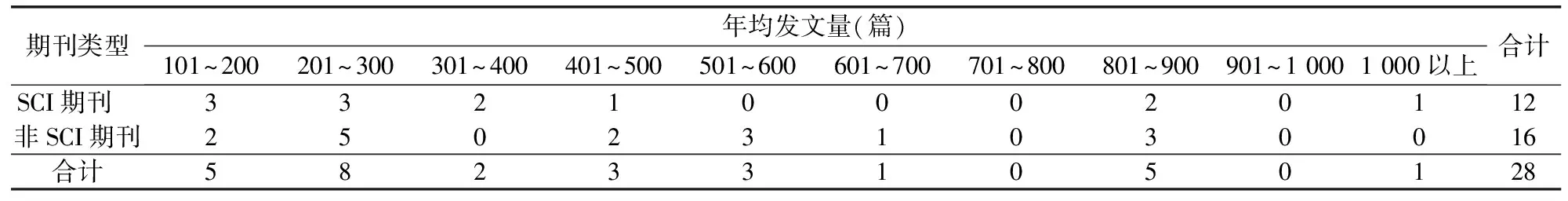

表8 2011—2017年连续7年入选TOP5%的中文科技期刊年均发文量情况(种)

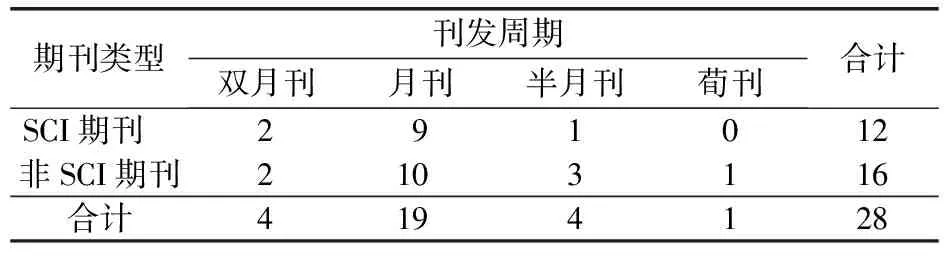

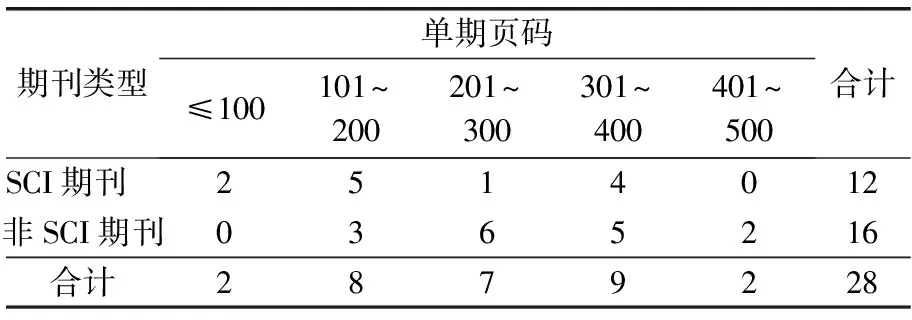

TOP5%的科技期刊共92种,其中:中文期刊28种(30.4%);这28种期刊中非SCI期刊16种,SCI期刊12种。从出版周期看,月刊最多,有19种(见表6)。从单期页码来看,200页以上的期刊最多,有18种(见表7)。从年均发文量来看,年均发文量在201~300篇的最多(见表8)。这28种中文科技期刊涉及学科最多的为工业技术和地质学,各有8种期刊;其次为化学,有6种;再次为物理学,有3种;农业科学有2种,医药卫生、生物科学、环境科学、自然科学总论各有1种。主办单位中以中科院所属的研究所为最多,有7种期刊;其次为中国化学学会,有4种;再次为中国地质学会,有2种;中国地质大学有1种,也是唯一一所高校主办的期刊连续7年入选TOP5%;其他12个学会各有1种,另有2所研究机构各有1种。从创刊时间来看,1949年以前创刊的期刊有6种(SCI 2种),1950—1978年创刊的有11种(SCI 5种),1979年后创刊的有11种(SCI 5种)。从加入数据库情况来看,28种期刊均加入中国科学引文数据库(CSCD)和《中文核心期刊要目总览》(AGCCP)及日本科学技术振兴机构(JST)数据库;此外,有25种期刊加入美国化学文摘(CA)数据库,19种期刊加入俄国文摘杂志[Pж(AJ)]数据库,有18种期刊加入美国工程索引(EI)数据库,另有8种期刊加入英国科学文摘(SA)数据库。12种SCI期刊同时加入CA和JST数据库。

表6 2011—2017年连续7年入选TOP5%的中文科技期刊刊发周期情况(种)

表7 2011—2017年连续7年入选TOP5%的中文科技期刊单期页码情况(种)

2.4 2011—2017连续7年入选TOP5%~10%的中文科技期刊的基本情况

2011—2017年连续入选TOP5%~10%的科技期刊共26种,其中:中文期刊21种(80.8%),全部为非SCI期刊。从出版周期看,季刊1种,双月刊6种,月刊14种。涉及19个学科,其中涉及学科最多的为工业技术和地质学期刊,各有5种;其次是环境科学,有4种;再次为医药卫生,有3种;生物科学和农业科学各有2种。主办单位中以中国科学院所属的研究所为最多,有7种期刊;其次为中华医学会,有2种;其他16家单位或/和学会各1种,其中包括有3所高校,即中国矿业大学(独家)、中国地质大学(独家)、华南理工大学(与相关学会合办)。从创刊时间来看,1950-1978年创刊的有8种,1979年后创刊的有13种。从单期页码来看,100页内的期刊有3种,101~200页的期刊有10种, 201~300页的有7种,301~400页有1种。从加入数据库情况来看,21种期刊均加入中国CSCD和AGCCP及日本的JST数据库;此外,有16种期刊加入美国的CA数据库,有8种期刊加入美国的EI数据库,8种期刊加入俄国的Pж(AJ)数据库,另有2种期刊加入英国的SA数据库。从年均发文量来看,年均发文量在101~200篇的最多,有8种期刊;其次为201~300篇有6种期刊;301~400篇的有3种,≤100和401~500篇的各有2种。

2.5 2011—2017年连续7年入选TOP10%的中文科技期刊的基本情况

2011—2017年连续入选TOP10%的科技期刊共87种,其中:中文期刊66种(75.9%),SCI期刊有4种,其余均为非SCI期刊。从出版周期看,季刊3种,双月刊19种,月刊38种,半月刊6种;其中,有3种SCI期刊为月刊,另1种SCI期刊为半月刊。从学科来看,涉及学科最多的为工业技术,有27种期刊,其次为地质学期刊,有20种;再次为数理科学和化学、医药卫生,各有6种;生物学和农业科学,各有4种;自然科学总论有1种。主办单位中以中科院所属的研究所为最多,有18种期刊;其次为中国化学会,有4种;再次为中国地质科学院、中国地质学会、中华医学会,各有3种;另有1所高校和9个学会主办的期刊各有2种,高校为吉林大学,学会分别为中国矿物岩石地球化学学会、中国药学会、中国光学学会、中国海洋湖沼学会、中国水利学会、中国土木工程学会、中国力学学会、中国振动工程学会、中国机械工程学会;其他33家单位或/和学会各1种,其中包括有4所高校,即南京大学(独家)、东北大学(独家)、清华大学(独家)、北京航空航天大学(与相关学会合办)。从创刊时间来看,1949年之前创刊的有6种,1950—1978年创刊的有29种,1979年后创刊的有31种。从单期页码来看,100页内的期刊有6种,101~200页的期刊有25种, 201~300页的期刊有24种,301~400页的期刊有6种,401~500页的有5种。从加入数据库情况来看,66种期刊均加入中国的CSCD和AGCCP及日本的JST数据库,此外,有48种期刊加入美国的CA数据库,有32种期刊加入美国的EI数据库,25种期刊加入俄国的Pж(AJ)数据库,另有17种期刊加入英国的SA数据库。从年均发文量来看,年均发文量在101~200篇的最多,有15种期刊;其次为201~300篇的有14种期刊;301~400篇的期刊有9种,501~600篇的有8种,<100篇和401~500篇的各有7种,601~700篇的有3种,701~800篇的有3种。

3 讨论

本研究显示,2011—2017年有115种中文科技期刊连续7年入选TOP期刊,占2017年全部入选期刊的32.9%,占全部入选中文科技期刊的72.3%,其中有99种非SCI期刊,说明中文科技期刊,包括非SCI期刊在国际上已具有一定的影响力,而且从近3年的影响力指标变化情况可以看出,中文科技期刊的国际影响力在逐年增加。

入选TOP期刊的中文科技期刊涉及最多的学科是工业技术、地质学、化学,这也是我国的优势学科;但同时可以看到,TOP期刊中影响力最大的期刊所涉及的学科却不是这些学科,因此,对于我国优势学科的期刊需要进一步开拓发展出版传播水平以提高其国际影响力。从办刊单位来看,一是中国科学院所属的期刊最多,中华医学会所属的期刊次之;二是有大量各个专业学会主办的期刊,但各学会所属的期刊数较少;三是有少量高校和企业主办的期刊。从出版周期刊来看,大多数期刊为月刊;从单期页码来看,200页左右的期刊最多;从年均发文量来看,TOP5%期刊中年均201~300篇的最多,TOP5%~10%和TOP10%年均101~200篇的最多。入选TOP5%的中文科技期刊加入的数据库最多,因此这些期刊能被世界范围内更多的科研工作者检索到,从而产生更大的影响力。

3.1 科技期刊的影响力

科技期刊作为科研成果的承载和传僠以及广大科研工作者进行学术交流的平台,在推动科研创新、繁荣学术文化、促进科技进步和经济社会发展等方面发挥着不可替代的作用。科技期刊的影响力表现在两个方面,一是从传统的定量的角度来看,主要是通过文献计量学指标所体现出来的数据来说明,学术期刊作为连续出版的汇编作品,用其所有或某段时间发表论文的总被引次数、篇均被引频次,或其他统计指标来计量其在某段时间产生学术影响的多少和能力,是一种有实际意义的学术期刊评价方法[10];另一方面从定性的角度来看,科技期刊所承载的内容在意识领域改变着人们的思想、观念,影响着人们的生活、生产方式;在政治领域、文化领域改变着人们对以往、现在甚至未来在某些方面的制度、政策的解读和制定;在学科发展的领域,科技期刊的传承和引领作用,使得相同学科,甚至跨学科领域的创新突破成为可能;在历史领域,科技期刊承担着由于科技革新、技术突破而带来的经济发展、历史变革的社会责任。笔者是从传统的对期刊评价的文献计量学角度,通过分析研究2011—2017年入选TOP期刊的中文科技期刊被国际文献引证的情况,从而从一个侧面来了解中文科技期刊在国际上的影响力。

3.2 中文科技期刊未来之发展

3.2.1 政策方面 2020年2月教育部联合科技部发文“关于规范高等学校SCI论文相关指标使用的若干意见”已对之前“SCI论文至上”的评价体系进行了调整,为科研评价的渠道打开了新的探索路径。曾有学者[11]调查了国内的一线科研工作者和科技期刊从业人员对中文科技期刊发展的相关意见和建议,发现在2 000份调查问卷中有高达81.6%的问卷回答在发表论文时选择英文刊。由于国内的科研评价导向导致我国大量优秀论文投向国外的影响因子更高的期刊而非国内的中文期刊,当然科学无国界,投向影响因子更高的期刊,可使其研究成果在世界范围内得到更广的传播,但做为国内的科技期刊从业者及管理者对于此种情况必须要考虑,如何使我国的优秀论文在自己国家的期刊发表并同样得以广为传播。因此,在对科研评价的导向政策进行改革,鼓励科研工作者在本国的期刊上发表论文的同时,需大力发展本国的科技期刊水平,提高其在国际上的影响力。科技期刊的发展水平除受制于科技的发展水平,也受制于经济的发展水平,同时也与国家的管理制度紧密相关,这点可以从中国科学技术协会对“国外科技社团期刊运行机制与发展环境”进行的研究结果中得知[12]。因此,笔者认为,要发展国内的科技期刊需在期刊的管理制度上进行改革,开放创刊的条件,鼓励有能力的学术顶尖人才办刊,并给予一定的扶持,通过法律法规监管政策的约束力保证期刊的质量。科技期刊是将科研成果、科学思想、科学观念进行广为传播,并影响他人、改变人们生活方式、工作方式的重要工具,因此期刊出版业在一定程度上是一项惠及民众的事业。在美国、英国、德国、荷兰、韩国等均以英语为主要出版语言,其政府在税收上对于期刊出版均有一定程度的优惠政策[12]。我国期刊业目前正处于市场经济的转型期,此过程会遇到各种各样的困难,尤其是资金不足、经验缺乏,因此需要政府给予一定的扶植,同时联手相关有实力的企业,资助一批已在国际上有影响力的中文期刊,增强其办刊的水平,进一步提升其在国际上的影响力,吸引我国优秀稿源的回流。

3.2.2 学术团体 本研究结果可以看出,期刊的主办单位除中国科学院及中华医学会所属的期刊较为集中的进入TOP期刊之列,更多的是各个专业学会所主办的期刊,但明显的特征是这些学会小而散。力量太过分散,势必会削弱其办刊水平。西方期刊出版发达的国家很大的特点是,强的期刊一定是在强的科技社团出版,且出版国际化,从学术团体的会员到期刊出版委员会的成员由世界范围内不同国家的本学科领域的专业人员组成,从学科到期刊稿源及传播范围全部国际化[12]。因此,国内学术团体集中力量将相同学科的学术期刊会聚在共同的学会出版机构下进行管理,加强国际合作和交流,提高期刊的稿源质量、数量及稿源的范围,将有助于提高期刊的国际影响力。

3.2.3 出版人才 高素质的出版人才是提高期刊水平的关键因素,期刊管理部门及主办单位需加强对出版人才的培养及对出版人才的重视。虽然目前国内国家新闻出版总署、上海市新闻出版局、中国科学院每年都有相关的出版编辑内容的专业培训,但大多是在原有的基础上的基本功的培训。若要有所突破,必须走出去,学习发达国家优秀期刊的办刊经验及技术,并结合我国的国情,总结出适合我国目前国情和出版界、学术界发展的办刊对策。学术期刊办刊人既要有与学术相关的专业背景、又要有一定的出版专业背景,这是个跨学科行业,因此期刊管理部门和主办机构需通过创新鼓励机制吸引高水平的专业研究人员进入到期刊出版行业,营造出一支具有国际视野、把握国际编辑出版规范、在本领域具有较强研究能力、熟悉学科前沿,既能与编委和审稿人进行专业沟通、又能参与国际出版竞争的人才队伍。

3.2.4 出版周期 科研活动中,一旦有了新的重大发现、新的重要成果、新的突破性技术,应以最快的传播速度与读者见面。“英国《自然》杂志在常规情况下,从收到稿件于文章发表的周期为12周,重要的信息则只需几天时间就可以刊出;美国《医学会杂志》在60 d内把重要的文章刊出;《生物化学》对重要来稿只要40 d左右就能刊出”[13]。本研究结果显示,目前我国的科技期刊,大多是月刊、双月刊,极少量的荀刊,甚至还有季刊。因此,缩短出版周期,让最新的科研成果、科研技术、新的理论、新的观点尽快与读者见面,是提高期刊办刊水平的方法之一。

3.2.5 其他 本研究结果显示,大多数期刊的页码在201~300页,年均发文量多在200篇左右,因此增加页码,加大发文量,一方面可以满足我国广大科研工作者每年大量的论文发行,使外流的论文发表在国内的期刊上;另一方面,也满足了缩短出版周期、使已投稿论文尽快出版的情况。

刘天星等[11]对中国一线科研人员及期刊出版人员的2 000份调查结果显示,有93.72%的科研工作者认为中文科技期刊对中国科技的发展是必要的;同时,调查也发现,有84.34%的被调查者科研生涯的第一篇论文是发表在中文科技期刊上的。中文作为中国人的母语,对中国科研人员有先天的优势。

中国最早的中文期刊是1815年8月由英国传教士创刊的《察世俗每月统记传》[14]001,由此笔者想到,如果在国外的优秀华人学者能够在国外办中文科技期刊,并在世界范围内发行,以中国本土为主,对推动和宣传中国科技文化将会促进中文期刊的发展将会有重要作用。中文期刊自创刊至今经历了200年的发展历史,而真正由中国人自己创办的第一份中文科技期刊是1900年11月29日于上海创刊的《亚泉杂志》[14]195(亦有学者认为,清乾隆五十七年,即1792年,由清代名医唐大烈编纂的《吴医汇讲》是中国最早的中文期刊,但因其不具备期刊的本质特征,学界一般认为,把《吴医汇讲》作为最早的中文期刊有些牵强[14]5-7),自此中文科技期刊历经了119年的历史。而西方发达国家期刊已历经了300年的历史,创刊时间上的差距或可是造成办刊经验差距及相应的办刊制度、评价制度不尽完善的原因。在我国科技迅速发展的今天,无论是从期刊所需的办刊技术,还是期刊内容的水平上,我国科技期刊也应有相当的发展水平。当前中国期刊发展正处于市场经济转型期,通过对现有期刊出版经营管理制度和科研评价体系的调整以及企业的资助和期刊管理部门和主办单位的共同努力下,相信在中国建成世界一流的中文科技期刊将指日可待。