构建青海渔业生态保护和绿色养殖协调发展的渔业标准体系

简生龙,刘扬,苗世玉,李柯懋,王国杰,关弘弢,李长忠,杨斌兴

(1.青海省渔业环境监测站; 2.青海省水生生物与生态环境重点实验室: 青海 西宁 810012;3.青海大学生态环境工程学院; 4.青海大学三江源生态与高原农牧业国家重点实验室: 青海 西宁 810016)

现代渔业作为现代农业体系的重要组成部分,具有鲜明的规模化、集约化、标准化和产业化特征,是技术密集、科技含量高且可控性强的产业[1]。渔业标准化是现代渔业建设的重要组成部分,其以渔业科技实践为基础,运用简化、统一、协调和优选的原理,通过制定和实施一系列标准规范,把渔业产前、产中及产后各个环节纳入标准化生产和管理的过程[2-4]。目前,中国已经建立以国家标准和行业标准为主体,地方标准和企业标准相衔接、相配套,以协会标准为补充,覆盖渔业资源、环境、养殖、加工、渔船、渔机、渔具及工程等全产业链条的渔业标准体系,为规范渔业生产与管理、促进渔业可持续发展提供了重要技术保障[5-6]。

青海省地处青藏高原东北部,是长江、黄河和澜沧江的发源地,水域资源丰富,故又称为“三江源头”和“中华水塔”[7]。青海省水生生态系统类型多样,且具有独特性。青海省内有青海湖裸鲤(Gymnocyprisprzewalskii)、花斑裸鲤(Gymnocypriseckloni)、齐口裂腹鱼(Schizothoraxprenanti)及川陕哲罗鲑(Huchobleekeri)等土著鱼类51种(亚种),其中有13种列入《青海省重点保护水生野生动物名录》,4种列入《中国濒危动物红皮书鱼类》,17种列入《中国物种红色名录》[8-10]。黄河上游龙羊峡水库至积石峡水库水体洁净、常年低温且无大风浪等,成为冷水鱼养殖最适宜的水域。长期以来,青海渔业坚持生态保护与产业发展并举的原则,不断加大渔业资源与渔业生态保护力度。在青海省重要江河湖泊设立监测点300多个,持续开展重点水域渔业生态环境监测,监测覆盖面达到省内渔业水域面积的70%以上。三江源区建立国家级水产种质资源保护区14处,建立4个鱼类增殖站,累计向青海湖、黄河上游和长江上游放流青海湖裸鲤、花斑裸鲤和齐口裂腹鱼等土著鱼类近16 000万尾。青海湖从限量捕捞到零捕捞前后实施近20年封湖育鱼政策,并通过人工增殖放流措施,青海湖裸鲤资源量从2002年的2 500 t增加到2019年的9.3万 t,为保护初期的37.2倍,有效地实现了青海湖裸鲤的保护和恢复。同时,青海省充分利用省内冷水资源,发展高原特色冷水鱼产业,开展以三倍体虹鳟(Oncorhynchusmykiss)为主的水库网箱养殖和池沼公鱼(Hypomesusolidus)等品种的大水面增殖。到2019年底,网箱面积达到3.27×105m2,鲑鳟鱼产量达到1.52万 t。青海鲑鳟鱼网箱养殖产量已达到全国的30%,成为国内最重要的鲑鳟鱼商品生产基地。目前,高原冷水养殖产业已成为青海省的新兴产业、朝阳产业和特色产业。在全国推进黄河流域生态保护和高质量发展、长江大保护和青海特色冷水鱼产业发展的新形势下,统筹和推进生态保护优先和渔业产业高质量发展是青海省渔业工作的当务之急。

推进青海渔业标准化和标准体系建设,既是完成高原冷水养殖产业转型升级、实现绿色健康养殖的需要,也是推动冷水养殖产业标准化发展、实现高原冷水养殖产业现代化的需要,对促进青海渔业生态保护和高原冷水养殖产业协调发展意义重大[11]。为此,构建青海生态保护和绿色养殖协调发展的渔业标准体系,将为推动三江源地区水生生态保护和高原冷水养殖产业可持续发展提供强有力的技术支撑。

1 青海渔业标准化建设的必要性和重要性

1.1 标准化建设有效保障青海渔业生态保护和养殖产业协调发展

完善的标准化体系是保护资源环境、规范养殖生产、评价产品质量及提高综合效益的基础,也是改善水域生态环境与推进渔业节能减排的重要手段[12]。按照生态优先、绿色发展的战略要求,以保护好三江源水生生态环境和生产健康优质青海三文鱼(以三倍体虹鳟为主)为目标,一方面建立和完善一系列渔业生态环境保护标准规范,牢固树立和践行“人与自然和谐共生”“山水林田湖草是生命共同体”等理念,合理利用与科学养护高原水生生物资源,强化各项保护措施,取得最佳的经济、社会和生态效益;另一方面,科学规划青海冷水鱼产业布局,按照标准组织生产与管理,在生产、加工及销售的每个环节均实现标准化生产,保障青海冷水鱼产业高质量、可持续发展,有助于推进青海三文鱼品牌战略,扩大青海三文鱼在国内外的影响力和市场份额,增强市场竞争能力[13],实现青海渔业生态保护和渔业产业协调发展。

1.2 标准化建设是推动高原现代渔业转型升级的现实需求

推进沿黄网箱养殖标准化,是青海大水面冷水鱼网箱养殖产业提质增效的重要技术支撑。青海沿黄各水库处于黄河上游,确保水体环境质量优良责任重大。为推动沿黄鲑鳟鱼网箱养殖可持续发展,需要在环保型网箱等设施设备、投入品使用和监管、养殖生产规范管理和生物安全防控等方面全面实现标准化,进一步严格限定网箱养殖容量,科学规划网箱布局,建立完善鲑鳟鱼大网箱标准化养殖技术、水库网箱养殖容量测算和评估方法、网箱养殖粪污残饵收集技术等标准规范,提升综合发展能力,推动青海冷水鱼产业转型升级,不断适应青海“一优两高”的发展战略需求[14]。

在青海养殖容量控制的大水面网箱养殖基础上,积极开展高原条件下鲑鳟鱼工厂化循环水、池塘工程化内循环、受控集装箱式等生态循环型养殖模式的集成创新与示范推广工作,筛选适于高原条件下不同海拔、不同水域(水库、鱼塘、涝池等)、不同品种(冷水鱼、土著鱼类等)的养殖模式和配套技术。建立和完善高原鲑鳟鱼生态循环型养殖模式相应的技术标准规范,有助于拓宽渔业养殖发展空间,优化高原渔业特色发展模式。

1.3 渔业标准化建设是确保青海水产品质量安全的重要保证

制定并严格执行青海鲑鳟鱼苗种生产技术标准、苗种产地检疫规范操作要求,才能从源头上保证青海鲑鳟鱼养殖良种健康和持续供给。健全投入品相关标准体系,规范使用高效环保饲料,规定鱼用饲料限量标准,规范鱼用药物选择标准或使用标准,才能有效抑制养殖自身污染。出台青海三文鱼质量标准,加强青海三文鱼产地质量检测,保障青海三文鱼从源头到餐桌的质量安全[15]。同时,渔业标准化也为青海省渔业水域环境监测、高原水生生物养护、鲑鳟鱼良种生产、网箱养殖标准化安全生产、生物安全管理和商品渔药残留监控等水产品质量安全执法工作提供技术依据。

2 青海渔业标准化建设现状

2.1 渔业生产、指导、监管体系建设

2019年青海省政府发布了“龙羊峡三文鱼”青海农产品区域公用品牌,启动了“青海三文鱼(虹鳟)”公共品牌策划和“青海三文鱼”地理标识注册工作,并开展了青海三文鱼品牌建设和产品市场推介。青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司牵头成立了青海三文鱼产业联盟,走“企业+合作社+农户”的联合路子,从鱼卵孵化、养殖和加工到品牌、市场营销建立全产业链一体化发展的统一产业发展平台,努力实现苗种供应、饲料采购、技术标准、环保设施、智能化建设、品牌建设、加工标准和市场营销等环节的“八统一”[16]。同时,在沿黄5县(市)设立了渔业技术推广站(技术服务中心),现有专业技术员和农民技术员100多人。2018年青海省农业农村厅成立了青海省冷水养殖产业技术转化研发与水生生物保护平台构建了省级技术转化研发-县级技术转化推广-技术转化示范基地三级平台体系,建立了符合青海省渔业产业实际的技术研发、技术推广、基地应用的路径和运行机制,开展了主导品种(三倍体虹鳟)和4项主推技术(三倍体虹鳟深水网箱养殖技术、三倍体虹鳟营养调控技术、鲑鳟鱼网箱养殖场生物安全管理技术和鲑鳟鱼网箱养殖节能减排技术)的推广应用工作。2019年省农业农村厅成立了由渔政和渔业专家组成的渔业综合执法与评价队伍,将渔政监督管理职能和养殖环境、苗种及饲料等的监管有机结合,对沿黄各养殖企业进行年度生态渔业可持续发展评估。

2.2 渔业标准规范制定

青海渔业标准制定工作起步较晚,从上世纪80年代,随着青海湖裸鲤保护工作力度的逐步加大,青海省重点渔业水域环境监测和高原水生生物保护工作不断深入,渔业资源养护和冷水鱼网箱养殖产业发展对标准化工作的要求不断增加,青海省相继建立了以地方标准为主的相关标准体系。目前青海已制定各类渔业标准(规范)共22项,其中国家标准2项,地方标准20项。涉及渔业生态保护相关标准16项,包括青海湖裸鲤、花斑裸鲤、黄河裸裂尻鱼(Schizopygopsispylzovi)等土著鱼类的种质、苗种繁育、成鱼养殖、疫病防治以及涉水工程水生生物监测等技术规程,其中青海湖裸鲤种质及繁育技术规程国家标准2项;涉及水产养殖相关技术标准6项,其中池塘养殖技术规范标准2项(已废止)、鲑鳟鱼大水面增殖及网箱养殖技术规范4项。

2.3 鲑鳟鱼网箱养殖标准化示范区建设

以《国家鲑鳟鱼网箱养殖综合标准化示范区项目》为依托,2015—2017年实施了鲑鳟鱼网箱养殖标准示范区建设,以各级通用标准为主要内容,按性质、范围从养殖水体标准、鱼种、生产、鱼病、检疫和产品6个方面建立了鲑鳟鱼网箱养殖标准综合体36项,并建立5个标准化养殖示范场,使鲑鳟鱼产品在产前、产中、产后的全过程都有相应的标准可遵循。项目实施期间,累计推广标准化网箱养殖面积1.76×105m2,占青海省网箱养殖面积的96%。建设了现代三文鱼产业园,探索现代渔业发展新模式,逐步实现青海三文鱼产业数字化、智能化、科技化、品牌化和平台化[16]。

2.4 产品质量认证

青海省从2012—2019年已连续8年保持鲑鳟鱼产地水产品质量检测合格率均为100%,在青海省28家网箱养殖场(企业)中,22家通过绿色食品认证,1家通过ISO9001和HACCP认证,部分龙头企业正开展ASC国际认证。共和县龙羊峡三文鱼被农业农村部遴选认定为“中国特色农产品优势区”。

3 存在的主要问题

3.1 渔业标准体系不完善、结构不合理

目前青海正处在加强生态保护、促进渔业产业高质量发展的关键阶段,高原渔业生态保护和以三倍体虹鳟为主的冷水鱼养殖产业发展相融合、相协调的体系构建规划和整体思路正在形成,黄河流域生态环境系统治理、高质量发展和青海渔业产业转型升级任务迫在眉捷,与之相适应的渔业标准亟待修订、构建和完善,相对应的渔业标准体系表也亟待梳理。

青海省现行渔业标准数量少、覆盖面窄、类型单一,数量和质量上存在较大的结构性缺失。在鲑鳟鱼养殖等方面,适宜青海省实际的渔业环境质量、水域生态灾害预警预报以及青海三文鱼品质、种质、饲料、疫病防控、加工及运输等方面的标准尚未制定。青海高寒条件下鲑鳟鱼工厂化循环水、池塘工程化内循环以及受控集装箱式等生态循环型养殖模式的适应性技术标准、规范也需建立。在三江源区水生生物资源养护方面,珍稀濒危土著鱼类种质、土著鱼类人工繁育与增殖放流、濒危水生动物评价和救护快速反应体系,以及青海省三江源区外来物种安全风险评价、监控和预警机制等标准仍未建立。在青海省高原渔业产业发展新形势、黄河生态保护和高质量发展、长江大保护背景下,现有的渔业标准体系无法达到当前高原现代渔业发展的要求,难以满足三江源水生生物保护和冷水鱼养殖产业协调发展的实际需求。

3.2 质量层面不配套、不适用

青海省地处高原,水域生态系统具有独特性。中国虽已构建了相对完整的渔业标准体系,但由于未能充分考虑高原养殖鱼类的品种、生态习性和高原水生态环境的独特性,现有的一些渔业标准难以在青海直接适用,需要结合青海高原水域的实际情况进行当地化。此外,青海省现有的渔业标准多数由政府技术部门制定,企业主导、参与渔业标准化活动的能力不足、机制不完善。现行的一些渔业标准、规范发布较早,随着青海三文鱼产业和渔业生态保护发展到新阶段,现有的一些渔业标准、养殖技术规范存在适用性不强、采标率低和普及应用效果不理想的问题[17],已不能充分满足产业发展需要。

3.3 标准制定、运行和管理机制滞后

青海省渔业基础研究工作薄弱,渔业标准体系建设滞后,尚缺乏标准制定与科研工作、标准制定单位与渔业龙头企业的联动机制。渔业管理和推广部门对渔业标准化工作的重要性认识不足、重视程度不够,对标准的宣传和实施力度较弱。青海省现有鲑鳟鱼养殖企业和养殖专业合作社养殖技术和管理水平不一,一些水产养殖专业合作社缺少按照标准化组织生产经营的理念。此外,青海省现有的鲑鳟鱼养殖标准示范区的后续管理不到位,缺乏合理运行和监督机制。

4 构建符合青海实际的渔业标准体系

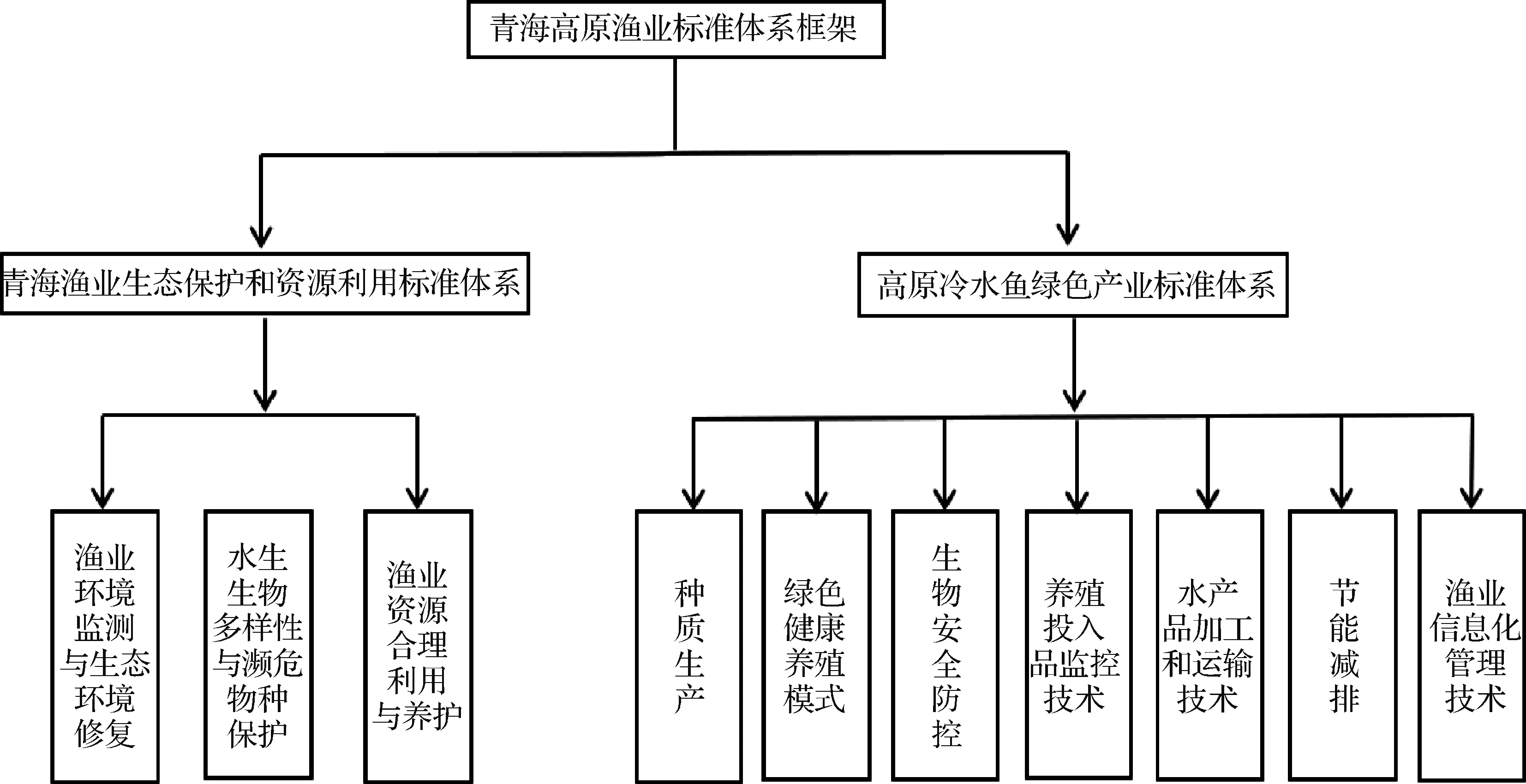

青海渔业立足高原区位优势和冷水资源优势,坚持保护与发展并举,培育特色冷水渔业。一方面,青海地处三江源区,生态地位重要而特殊,保护好三江源“中华水塔”责任重大;另一方面,高原冷水鱼产业发展迅速,提档升级、高质量绿色发展需求迫切,需要解决好渔业产业协调发展和生态保护这一重大课题。青海渔业标准体系的构建要兼顾渔业生态保护和以三倍体虹鳟为主的冷水鱼养殖产业发展需求,促进青海高原渔业生态保护和冷水鱼产业协调发展(图1)。即在应用好现有的国家标准、行业标准、地方标准,以及团体标准、企业标准等基础上,制修订符合青海省渔业发展实际的渔业标准,构建符合青海省特点的统筹兼顾、突出重点、系统集成和可配套使用的渔业标准体系。

图1 青海高原渔业标准体系框架图Fig.1 Frame diagram of the fishery standard system in Qinghai province

4.1 青海渔业生态保护和资源利用标准体系

4.1.1 青海省渔业水域生态环境监测与生态环境修复标准

青海省长期在三江源区、青海湖流域以及沿黄网箱养殖区等重点渔业水域开展环境监测,已形成较为规范的渔业水域生态环境监测网络体系。从2006年起,青海省渔业相关单位对黄河上游诸多水电站等涉水工程开展了水生生物监测及环境影响评价,并先后建立长江、黄河土著鱼类增殖站,持续开展青海高原珍稀土著鱼类的增殖放流及其效果跟踪评价。但青海省重点渔业水域环境监测、涉水工程建设与生态补偿、鱼类增殖放流及其效果评价、水域污染与生态灾害防治等工作的规范性、科学性还有待提高,有必要在青海省重点渔业水域环境监测技术、涉水工程渔业环境影响评价及生态补偿相关技术、沿黄水库网箱养殖水体健康状况评估技术、青海土著鱼类增殖放流及效果监测评价技术、渔业水域生态灾害预警预报[18]等方面建立相关标准规范。

4.1.2 青海高原水生生物多样性与珍稀濒危物种保护标准

青海地处三江源区,地理、气候条件独特,孕育了诸多适应高原特殊环境的水生生物物种。这些高原水生生物物种作为重要的生物资源和基因库,具有维系高原水体生态环境、科学研究、生物多样性保护等多方面的重要意义[19]。青海高原水生生物多样性与珍稀濒危物种保护主要从水生生物调查监测、国家级水产种质资源保护区建设、高原珍稀濒危鱼类救护与驯养繁殖、外来物种监管等方面进行,其标准制定和修订主要着眼于青海省水生生物资源普查、国家级水产种质资源保护区水生生物与生态环境调查监测、省内水生野生动植物保护名录、珍稀濒危土著鱼类种质标准、重点保护土著鱼类人工繁育及苗种培育技术、濒危鱼类评价与救护快速反应体系、青海省养殖水域滩涂规划中禁养区、限养区外来物种安全风险评价以及监控和预警机制等方面。

4.1.3 渔业资源合理利用与养护标准

青海省宜渔水域主要包括目前可开发利用的龙羊峡及以下各水库、河湟谷地、柴达木盆地等宜渔开发利用的养殖区、限养区。要以生态优先,绿色发展为导向,合理利用以上渔业水域资源,发展高原特色生态渔业。在重点渔业资源保护、渔业生态增殖、负责任捕捞等方面制订宜渔水域生态增殖品种、规格、数量等技术要求,如龙羊峡水库池沼公鱼等渔业资源利用捕捞许可、准入、期限、限额等负责任捕捞方面的标准规范。

4.2 高原冷水鱼绿色产业标准体系

着眼于青海高原特色冷水鱼养殖产业健康持续发展服务为目标,围绕冷水鱼养殖产业水、种、饵、病、加工和产品溯源等重要环节,从种质、绿色健康养殖模式、生物安全管理防控、养殖投入品监控、水产品质量检测(监管)、鱼品加工、现代渔业节能减排及渔业信息化管理等方面构建高原冷水鱼绿色养殖标准体系。

4.2.1 种质生产标准

根据目前青海省冷水鱼种业发展需求,建立鲑鳟鱼亲鱼储备、驯养及选育技术,鲑鳟鱼人工繁殖和苗种培育技术,鲑鳟鱼良种场建设技术规范等种质生产标准。

4.2.2 绿色生态健康养殖模式技术标准

一是青海沿黄水库网箱养殖技术标准,包括鲑鳟鱼网箱养殖技术规范、沿黄水库网箱养殖容量计算方法和要求等标准的制修订。二是适应高原条件的陆基循环水养殖技术标准,包括工厂化循环水养殖技术规范、集装箱式养殖技术规范和池塘内循环养殖技术规范等新型绿色生态养殖模式标准规范的制定。

4.2.3 生物安全管理标准

包括鲑鳟鱼生物安全防控技术规范、鲑鳟鱼鱼病防治技术标准、鲑鳟鱼苗种产地检疫技术标准和青海鲑鳟鱼养殖无疫区建设技术规范等。

4.2.4 养殖投入品监控标准

包括鲑鳟鱼饲料管理、鲑鳟鱼养殖药品使用方法、鲑鳟鱼投入品(苗种、饲料、药品)安全评价、水产品产地质量检测(残留快速检测)技术以及鲑鳟鱼产品溯源技术等标准规范的制定。

4.2.5 水产品加工和运输技术标准

包括鲑鳟鱼加工技术规范、鲑鳟鱼熏制技术、鲑鳟鱼鱼松加工技术以及鲑鳟鱼冷链运输等标准规范的制定。

4.2.6 高原现代渔业节能减排标准

从渔业生态系统调节、渔业养殖装备及节能减排技术研究等方面,制定相应的规范标准,包括网箱养殖中网箱养殖粪污收集技术、网箱养殖材料废弃物处理技术,高原陆基循环水养殖中循环水养殖系统水处理技术、循环水养殖尾水处理或排污利用技术等,以及鱼品加工中废弃物处理技术等相应的标准规范的制定。

4.2.7 渔业信息化管理标准

渔业信息化管理标准包括渔业生产、经营、管理和服务,以及基础通用标准(信息技术基础、信息基础设施、信息资源和信息安全)等方面信息化标准规范[20]。渔业信息化管理标准通过将现代信息技术基础标准应用于渔业领域,用于指导渔业生产活动向精细化、高效化、智能化及便捷化方向发展[13]。渔业生产标准主要包括水产养殖信息化、水产品加工信息化以及渔业捕捞信息化等标准。渔业经营信息化标准主要包括渔业电子商务、渔业物流信息化和水产品质量溯源等标准。渔业管理信息化标准主要包括渔业电子政务相关的标准。渔业服务信息化标准主要包括渔业信息服务平台、网站等标准[21]。目前青海省渔业信息化建设刚刚起步,下一步将重点发挥青海省智慧农牧业渔业监测平台作用,并结合青海省实际,鼓励渔业企业搭建电子交易平台,统筹规划和建立相关现代渔业信息化管理标准体系。

5 推进青海渔业标准化体系建设的思路和建议

5.1 有序推进青海渔业标准体系建设

依据上述已初步构建的青海渔业标准体系,围绕高海拔三江源区、青海湖区渔业生态保护和青海冷水鱼特色产业发展的需求,逐步制修订一批相关的标准规范,形成相互支撑、相互联系的成套标准综合体系,提高标准综合效能[21]。按性质、范围和级别对现有可参照使用的标准、计划,将要制定的标准汇总分类,绘制标准体系表。拟定需要制修订标准的内容和数量,根据轻重缓急确定标准修制订的时间和工作进度,纳入相应的标准制订规划和年度计划中,做到科学安排,合理规划,循序渐进[22],切实为青海渔业生态保护和冷水鱼养殖产业协调发展服务。

5.2 建立渔业标准化体系建设的协同联动机制

渔业标准化体系是由渔业生产、经营、管理各个领域、各个环节、各个层级的标准相互联系配合构成的有机整体。渔业标准化体系的构建需要政府主管部门、渔业科研单位、渔业协会或联盟和水产企业等在统一的指导思想和工作原则下分工负责,共同构建。要加强渔业生产龙头企业、科研院所和技术推广部门协作联动,联合研制适用的渔业标准,提高标准的质量和可操作性,实现产、学、研、推广协同进行。要引导养殖企业、渔业协会、冷水鱼联盟单位等开展企业标准和团体标准的制定和发布。

5.3 强化渔业标准体系建设的保障机制

一是重视渔业标准化专门人才队伍建设。目前青海省缺少渔业标准化专业人才,亟待培养渔业标准研究、标准监督管理、渔业标准推广与教育培训等方面的专业人才。要定期参加省内外标准知识培训,逐步建立一支既有专业知识、又懂标准业务的高素质渔业标准化编制专业队伍,提高青海省渔业标准化建设水平。二是加强渔业标准化基础性研究。重视标准的基础性研究工作,注重渔业标准制定与渔业科学研究的紧密结合,强化渔业标准与渔业技术创新、产业发展的衔接配套。设立科研项目专项开展符合青海渔业标准化专题研究,加强青海高原渔业科技成果转化为标准的能力,为标准体系建设提供有力技术支撑[23]。三是加大对渔业标准化的经费投入。应加大政府投入,把渔业标准基础研究、基层调研、制定实施、宣贯培训、监督管理及标准化示范区建设等经费列入专项预算,同时积极引导有实力的渔业企业参与渔业标准化,建立起以政府投入为引导、渔业企业共同参与的多渠道、多元化投入机制[24]。四是加大宣贯力度。水产技术推广部门要通过多种渠道,宣传渔业标准化工作的重要意义,引导养殖场和从业人员广泛树立标准化理念,提高渔业从业人员对渔业标准的认知度和使用标准的自觉性[25]。要做好标准化信息的推广、指导和咨询服务工作,引导和鼓励渔业龙头企业和青海省三文鱼产业联盟在标准化工作中发挥带头作用,产生辐射效应。五是夯实标准化体系基础建设。努力构建渔业生产标准体系、水产品质量监测体系、监督管理体系以及质量认证体系等配套完整的渔业标准体系。进一步强化各级水产技术推广服务体系建设,提升冷水鱼网箱养殖标准化示范区建设水平,不断完善标准化体系基础建设。

6 结语

青海省地处高原,养殖鱼类和土著鱼类的品种、生态习性和高原水生态环境具有独特性。开展标准体系建设是推进青海高原渔业高质量、可持续发展的重要途径,提升高原现代渔业转型升级的现实需求,也是提升渔业技术服务能力的重要手段。目前,适应青海省实际情况的渔业标准体系尚不健全,标准运行和管理机制滞后,现有的标准现状难以满足三江源区、青海湖流域、沿黄等渔业水域生态保护、渔业资源养护和冷水鱼产业发展的需求。青海当前渔业标准体系建设应瞄准渔业生态保护和以三倍体虹鳟为主的冷水鱼养殖产业发展,构建渔业生态保护和资源利用、高原冷水鱼绿色产业协调发展的标准体系。