普通高校大学生综合国防素质的模型构建与国防教育的实践着力

摘要:《国家教育事业发展“十三五”规划》明确提出要把“提高学生综合国防素质”作为全面落实立德树人的根本任务之一,这为普通高校大学生国防教育提出了明确的目标指向。厘清综合国防素质的内部维度和结构关系是深化这一目标指向的理论前提,也是构建以综合国防素质为统领的国防教育评价体系的重要基础。基于此,该文采用扎根理论的方法,通过对访谈内容的分析和严格的三级编码,构建了以身心基础、国防认知、国防倾向和国防行为四个维度为主框架,以健康状况、体能素质等十个方面为标准的普通高校大学生综合国防素质的理论模型。在大学生综合国防素质的引领下,普通高校国防教育要构建和完善以课程建设为核心的多维立体的国防教育形式和内容体系,打造统分结合的国防教育领导管理体系和承训力量体系,进一步完善国防教育教学的评价体系。

关键词:综合国防素质;国防教育;模型构建;扎根理论

中图分类号:G434 文献标识码:A

一、问题的提出

国防教育是为捍卫国家主权、领土完整和安全,防御外来侵略、颠覆和威胁,对整个社会全体公民进行有组织、有计划的国防政治、思想品德、军事知识、技术战术和体质等诸方面施以影响的一切活动[1]。作为教育领域的国防现象,它连接平时和战时,是现代国防的重要内容和重要手段;而作为国防领域的教育现象,它义是国家教育体系的重要组成部分,承载着立德树人的根本任务。普通高校历来是全民国防教育工作的战略高地,特别是当下,随着大学生成为国防后备力量和军民融合事业的主体,国防教育通过激发大学生国家意识、强化国防观念等[2]对接国防与军民融合需要的战略功能日益凸显;与此同时,它义以特殊的内容载体和组织形式展示出提升道德素养、完善智力结构、提高战略思维、夯实身心素质、培育实践能力等独特的德育、智育、体育和美育价值[3][4]。

白1985年军训试点工作在部分高校推进以来,目前普通高校逐步构建起以“军事理论教学+军事技能培训”为主体的国防教育体系。但目前教育教学中仍普遍存在承训师资不足[5]、学科发展缓慢、教师科研能力不高[6]、课程体系不完善、教学模式老旧[7]、课程开设质量参差不齐[8]等诸多问题,究其原因,有领导重视不够[9]、法规制度不健全[10]等众多方面,其中教育目标指向的“碎化”、模糊[11][12]以及由此带来的教育评价的有效性问题是重要方面。如2006年版《普通高等学校军事课教学大纲》在军事理论、军事技能的掌握,国防观念、国家安全意识、爱国主义、集体主义以及组织纪律性的增强,综合素质提升等多个方面均提出了培育要求,由于目标较多,且并未厘清各子目标的内涵和相互关系,亦未形成综合性可量化考评的指标体系,导致培育目标的模糊性、分散化和教育评价的难落实。此外,该大纲在重视国防教育对大学生综合素质促进作用的同时,忽略了素质教育其他方面对国防教育目标实现的整合作用,导致国防教育与其他培育工作无法在课程衔接、活动配套、校内外共育等方面整体设计和推进。2019年新修订大纲删除了“提升大学生综合素质”子目标,解决了部分问题,但同时义增加了“增强忧患危机意识”“传承红色基因”等子目标,亦未对各子目标进行有效统合,并未从根本上解决这一问题。《国家教育事业发展“十三五”规划》(2017年)明确提出要把“提高学生综合国防素质”作为全面落实立德树人的根本任务之一,“综合国防素质”概念的提出为解决以上问题提供了契机,对这一概念的深化、细化和量化,不仅有利于构建清晰明确的普通高校大学生国防教育目标体系和科学有效的质量评价指标体系,而且有利于統合各方资源和力量加强国防教育的一体化建设。

当前,围绕“普通高校大学生综合国防素质”这一概念的研究大多从国防素质的个别要素和领域展开。海尼根、康妮和赫斯金等对特定群体的战争态度、核武器态度和兵役态度进行了定量的研究[13-15];隆意探索构建了包含10个维度的大学生国防意识测量工具[16];龚健对国防心理的结构进行了理论探讨[17];白飞调查分析了河北师范大学国防生军事体能素质的现状和问题,并提出了相应的对策[18]。这些研究尽管对大学生综合国防素质研究有所启发,但缺乏对这一概念的整体探讨和把握。

国内少量文献从整体上对“大学生综合国防素质”这一概念进行了初步的探索,这些研究主要从内涵和外延两个方面展开:在内涵界定上,罗洪俊提出大学生综合国防素质是“大学生先天以及后天经过学习和训练后所具有的适应国家国防建设与发展的思想、知识、能力等”[19];闫忠林认为大学生综合国防素质是“在校大学生从事维护国家利益、保卫国家安全等实践活动所具备的综合素养和能力”[20]。在外延划分上,罗洪俊提出大学生国防素质包括大学生的“军事技能、军事思想和军事体能等”[21];徐旭敏认为大学生国防素质是大学生“国防意识、国防知识和国防技能的辩证统一”[22];闫忠林提出大学生综合国防素质包括“强烈的国家意识、牢固的国防观念、完善的国防理论、过硬的国防技能、自觉的国防行为等”[23]。这些界定和划分一定程度上揭示了大学生综合国防素质的主体性、内化性、发展性、稳定性特征以及各要素的层次性、关联性和综合性特点,但仍有较多不足,如在内涵界定上存在同类词语循环定义、部分外延简单叠加等问题,并未真正揭示“综合国防素质”的本质属性;而在外延划分上,把国防素质局限于军事素质明显有失偏颇,区分为“国防意识”“国防观念”和“国防知识”等子项,存在界限模糊且互相交叉的问题。

大学生综合国防素质的内部结构维度究竟如何,大学生综合国防素质与其他素质之间相比呈现怎样的特点?这些问题需要进一步厘清和解答。基于此,本研究试图运用扎根理论方法(GroundedTheory),与军事院校专家、部队旅团领导及一线带兵人、普通高校国防教育工作者、军民融合企事业单位工作者以及普通高校大学生等对象一对一深度访谈,通过严格规范的编码技术获得相关概念和范畴,进而分析探讨“大学生综合国防素质”的构成要素和相互关系,以期丰富和发展素质教育和国防教育理论,同时为下一步编制大学生综合国防素质量表、进而开展相关量化研究奠定理论基础。

二、研究方法与过程

(一)研究方法

目前,关于普通高校大学生综合国防素质还没有成熟的变量范畴、结构维度与理论假设,这适合采用扎根理论的方法进行理论构建。本文的研究目的是厘清大学生综合国防素质的结构维度,为下一步编制大学生综合国防素质量表、进而开展后续量化实证研究奠定基础,因此建构主义的扎根理论方法适合本研究的研究现状和研究需求。

(二)研究设计

1.抽样方法

采用理论抽样的方法,即抽取能够为研究提供最大信息量的研究对象[24]。首先与1名军事院校专家、1名部队旅团主官、1名高校国防教育教师、2名在读普通大学生共5人进行半结构化访谈,整理出有价值的信息,为后续正式访谈做好准备。尔后以满足理论饱和准则,再确定了部分军事院校专家、部队师旅级领导、部队基层分队主官、普通高校国防教育教师、军民融合企事业单位新就业大学生、普通高校在读大学生共50个样本。最后预留部分样本资料进行分析,对理论饱和度进一步检验。

2.数据收集

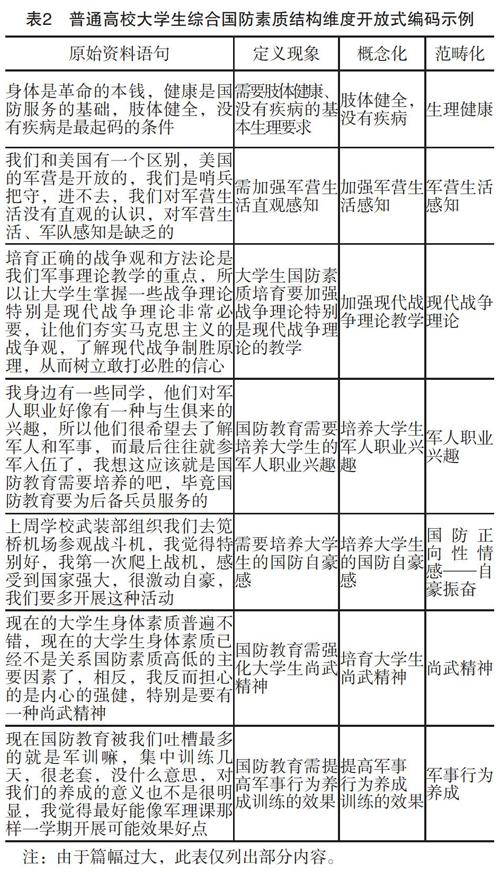

为确保样本的代表性和有效性,本研究共选取5名军事院校专家(在国防教育领域均有较为深入的研究,均发表过5篇(部)以上国防教育类论文或专著,其中军事思想与军事历史专业3人,军事心理学专业1人,军事体育专业1人)、3名旅团级部队领导(2名军事领导,1名政工领导)、4名基层分队主官(从事主官岗位均2年以上,2名军事主官、2名政工主官)、17名高校国防教育教师(均从事国防教育教学工作3年以上)、5名军民融合企事业单位新就业大学生(皆为就业2年以内的普通高校毕业大学生)和32名普通高校在读大学生(分属文史和理工不同专业)共66名受访者。受访者年龄在19-58岁之间,其中,男性51名,占77.3%;女性15名,占22.8%(部分访谈样本如表1所示)。

访谈围绕当代大学生综合国防素质的构成这一核心问题展开,并根据受访者的回答进一步探索其内部关系、如何培育等。访谈资料收集整理共历时约6个月,访谈资料整理成文字共8万余字,从中抽取50名受访者的文本资料进行分析,预留16名(军事院校专家1名、部队旅团职领导1名、基层分队主官1名、高校国防教育教师2名、军民融合企事业单位新就业大学生1名、在校大学生10名)用于检验理论饱和度。研究严格按照扎根理论的三个编码步骤进行,并多次征求专家意见,以保证研究的信度和效度。

三、普通高校大学生综合国防素质的理论模型

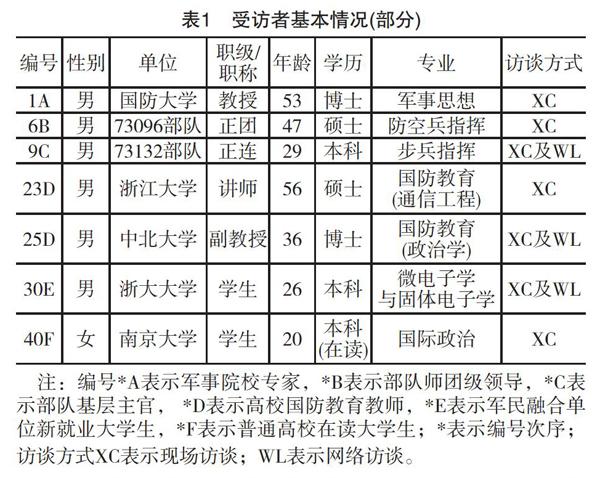

(一)开放式编码

开放式编码(OpenCoding)即重新整理分析原始资料,对文本中的语句进行逐句检查、分解,赋予资料中的事件或行动相应的标签[25],即通过对原始资料贴标签、赋予概念、提取范畴的流程来分析定义现象、界定概念进而发现范畴。本文参照靳代平等的做法,采用双盲方式对收集到的891条原始语句分别进行编码[26],通过最大可能性原则(相同内容保留一个初级代码)形成155个初级代码,并进一步按照意思相同或相近原则(意思相同或相近则合并保留一个代码)将这些初级代码整理、归类为87条。其中,两位编码者编码一致的代码数为72条,因此,一致性检验结果为72/87=82.76%,达到80%的可接受水平[27]。对72条代码进一步总结提炼,并剔除个别前后矛盾的部分,从而形成65个初始概念,再次提炼整合后,最终提取出43个范畴(如表2所示)。

(二)主轴式编码与选择式编码

通过主轴编码,对不同概念相互关系、层次结构、逻辑次序等进行归类,共获得10个主范畴,分别是:健康状况、体能素质、国防感知、国防理论、国防兴趣、国防情感、國防核心观念、国防自我评价、特定国防行为表现和宽泛国防行为表现。在系统分析前两个编码的基础上,进一步整合归纳为4个核心类属,即大学生综合国防素质包括“身心基础”“国防认知”“国防倾向”“国防行为”4大维度(如下页表3所示)。

(三)模型阐释

1.普通高校大学生综合国防素质的维度结构

通过以上编码,结合前人研究成果,本研究提炼出包括身心基础、国防认知、国防倾向、国防行为4个维度的普通高校大学生综合国防素质的理论模型,该模型涵盖了10个方面的素质状况,可细化为43个基本要点。但上述理论模型中各范畴的概念如何界定,具体内涵如何、相互关系怎样,这些问题的回答需要对理论模型做进一步的解读。

(1)基础层:身心基础

身心基础是指主体从事国防活动所需要的身体形态、生理心理功能水平、运动力水平及对外部环境适应能力的总和,它是大学生从事国防活动的身心遗传基础。根据主体的国防活动特点,普通高校大学生身心基础主要包括健康状况和体能素质两个维度:健康状况是大学生从事以军事活动为主的国防活动[28]的健康基础,包括生理健康、心理健康和社会意义健康三个方面。生理健康是指躯体器官、组织和细胞的健康;心理健康是指精神和智力的正常;社会意义健康是指拥有良好的人际交往与社会适应能力[29]。体能素质是大学生从事国防活动中表现的身体运动能力,是主体最大限度调动运动器官组织,克服疲劳和阻力完成体能运动项目的身体机能,体现为国防活动中走、跑、跳、投等方面的能力,包括速度、反应、爆发力、灵敏性、平衡性、协调性等素质。

(2)认知层:国防认知

国防认知是主体了解和认识国防现象的过程。根据主体对国防现象的认知深度层次,包括对国防现象的感性认识和理性认识两个方面。国防感性认识即国防感知是国防现象直接作用于主体的感觉器官而在头脑中产生的局部和整体反映。由于军事系统的相对封闭性,主体国防感知的内容远离“普通的市民生活”,大学生国防感知较为缺乏和破碎,但随着军训的正规化实施、国防教育活动的多样化开展,以及虚拟现实技术的广泛应用,国防感知在国防教育中的地位日益凸显。国防感知的内容主要包括安全、政策、军事职业、社会环境、军营环境、武器装备和国防设施建设等6个方面。国防感性认识经过思考分析则形成国防理性认识,其组织化、系统化的存在形式是国防理论。它是关于捍卫国家主权、领土完整和安全以及防范外来侵略的系统理性认识[30],主要包括中国国防理论、国家安全理论、中外军事思想、现代战争理论、信息化装备理论等5个方面。

(3)动力层:国防倾向

国防倾向是指主体基于一定的国防认知及个性心理基础上,对国防现象和国防行为表现出希望了解和参与的心理趋势,它主导和决定了主体对国防现象、国防行为是否愿意了解和参与的问题。主要包括国防兴趣、国防情感、国防核心观念、国防自我评价四个维度。国防兴趣是主体对国防现象和行为的喜好,是诱发主体国防动机的重要因素,它建立在一定的国防感情基础之上,并且与国防认知状况相互影响[31],主要包括军事理论兴趣、军人职业兴趣、军事科技装备兴趣三个方面。国防情感是主体对国防现象、国防活动是否符合自身需要而产生的态度体验,包括国防正向性情感(如国防自豪感、国防振奋感、军人崇拜感)、国防负向性情感(如国防挫败感、国防抵触感)以及国防不作为情感(国防麻木感)。国防自我评价是指主体基于自我感觉、自我观察、自我体验、自我分析后,对自身参加国防活动的优缺点以及本国家国防发展在世界国防发展中的现状、优缺点的全面估量,并以此确立国防期望的过程。分为个人自我评价和国家自我评价两个方面:个人自我评价是主体对自身参加国防活动优缺点的评估,包括军旅适应能力自我评价、专业职业服务可能性自我评价2个方面;国家自我评价是主体对国家国防发展现状的估量,包括国防实力自我评价、国防潜力自我评价、国防动员能力自我评价、国防力量平时运用情况自我评价四个方面。国防核心观念是主体基于一定的国防感知和国防理论基础上,形成的对中国先进国防精神和军事文化的理解、接受和认同情况。这些国防精神主要包括爱国主义精神、尚武精神、忧患意识、国家安全观念、革命英雄主义精神、集体主义与纪律观念、艰苦奋斗精神、积极防御观念、军民融合意识等,它是国防感知和国防理论在价值观层面的深化,是形成个人国防倾向的重要内部动力。

(4)现实层:国防行为

国防行为是指主体在国防活动中的现实行为表现,遵循的是从与人的行为关联的视角来理解素质问题的方法论[32],体现了素质教育的知-行、内化-外显、可能性-现实性的逻辑链路。根据普通高校大学生国防活动的特点,其国防行为表现主要包括特定国防行为表现和宽泛国防行为表现两个维度:特定国防行为表现是指主体结构化运用所学知识完成某个特定国防行为动作的能力表现,亦称国防技能,主要包括条令训练与队列养成、射击与战术、防卫技能与战时防护、战备基础与应用等4个基本点。宽泛国防行为表现是指主体在学习生活中的国防相关行为表现,它不与特定的行为动作联系,而主要体现在日常的国防关注和国防义务履行两个方面。其中,国防关注是主体对国防现象和国防活动的关心和注意程度,它反映了主体对自己与国防之间关系的理解情况,包括国家安全关注、军事力量建设关注和国防法规政策关注3个基本点。国防义务履行是指主体在日常工作和生活中自觉履行国防义务的行为表现,包括履行安全保密、兵役登记、舆论支持、政策宣讲、服兵役(含现役和民兵预备役)等方面的义务等。

2.各维度之间的内在联系

“身心基础”“国防认知”“国防倾向”和“国防行为”四个方面紧密联系、相互渗透,共同决定了大学生综合国防素质的整体发展状况。身心基础是主体参与国防活动的生理、心理基础,处于综合国防素质的基础层,决定了主体国防素质发生、发展“可不可能”的问题,同时受国防心理内容的调节以及国防行为的影响;国防认知作为主体对国防现象及其规律的感性和理性认识,处于综合国防素质的认知层,决定了主体对国防运动及其规律“知与不知”的问题,它一方面与身心基础相联系,另一方面对国防倾向及国防行为的激发、维持及发展产生重要影响;国防倾向作为驱动主体了解和参与国防活动的内部动力,处于综合国防素质的动力层,决定了主体了解国防运动、参与国防活动“愿不愿意”的问题,它受国防认知情况的直接影响,同时对国防行为具有重要预测作用;国防行为是大学生综合国防素质的行为外化,处于大学生综合国防素质的现实层,决定了大学生综合国防素质“成与未成”的问题,一方面,它是其他国防素质的现实性外显,另一方面,它义作为实践环节对其他维度的国防素质产生重要影响。

(四)理论饱和度检验

本研究采用两阶段编码的方法考察理论的饱和度。第一阶段对50人的访谈资料采用打乱顺序、随机编号的方式编码,从47人开始至50人,编码已不再出现新的概念和范畴;第二阶段编码16人,结果显示,未在前文基础上形成新的概念和范畴,这表明研究建构的模型具有理论上的饱和度。

四、普通高校大学生国防教育的实践着力

本研究通过扎根理论的方法构建了以身心基础、国防认知、国防倾向、国防行为四个维度为主框架,以健康状况、体能素质等十个方面为标准的普通高校大学生综合国防素质的理论模型。国防教育应以大学生综合国防素质提升为着眼,借鉴本研究的理论模型,从四大维度人手,以十个基本方面为参照,进一步丰富发展普通高校国防教育体系,完善相关机制,系统推动大学生综合国防素质培育工程,为强国强军提供战略支撑。

(一)构建和完善以课程建设为核心的多维立体的国防教育形式和内容体系

从以上构建的理论模型看,普通高校大学生综合国防素质体现出层次性、全面性和时代性等特点。纵向来看,其涵盖了身体、心理、社会养成、行为实践诸多层面,各层次上下交织、相互影响;横向来看,各维度与人的全面素质复杂关联,其内在的运动规律互为因果[33];时代性上看,大学生综合国防素质适应国家安全领域和现代战场空间的拓展,表现出“意识观念更加综合全面、知识内容更加丰富具体、技术能力更加专业实用”[34]等特点。高校国防教育围绕这些特点,既要注重对接思政课、专业课以及学校其他活动,在同行同向中形成协同效应;当前更为重要和紧迫的是,必须立足自我,主动对接大学生综合国防素质的各要素结构,积极拓展国防教育的形式和内容,拓宽生成综合国防素质的模式路径。

一是建立完善以军事理论课为主体、以军事(国家安全)通识课为深化、以常态化国防讲座为补充的国防理论课程体系。按照新大纲和新课程标准有关规定开展军事理论课教学,重点解决专职教师不足、教师军事素养不够、教学质量不高、教师科研通道不畅等问题,不断改善军事理论教学的供给,以基础性系统性理论框架满足学生基本的国防认知,打造良好的国防倾向和国防行为基础;联合校内外专家共同开设“孙子兵法”“武器装备与现代战争”“外国軍事战略”等多元多样的军事通识课程,把军事理论课中无法深入展开的内容,以更为生动系统的军事通识课呈现,拓展深化学生的军事视野和国防认知的同时,向国防兴趣、国防情感、国防评价等方面延伸;此外,结合时事热点、理论难点、问题焦点,定期邀请知名军事问题专家作国防类专题讲座,进一步激发国防兴趣和热情,培育大学生国防核心观念。

二是积极打造集中组织与课程化实施相结合的军事技能、军事体育教育新模式。军事技能和军事体育教育具有夯实身心基础、深化国防认知、培育国防兴趣情感、强化国防核心观念、生成国防行为能力等综合育人的特殊功能,目前主要依托军队派遣教官利用2-3周时间集中组织的方式进行(即“军训”)。这种培训方式主要面临军队承训力量不足、教官理论素养不够、复杂科目难展开等问题[35],笔者调研了解,众多普通高校在集中军训阶段仅开展了队列训练、射击练习等简易科目,不少高校甚至因安全因素取消了实弹射击,而对分队战术、识图用图、行军拉练、野外生存等难度稍大的科目鲜有开展,这严重制约了综合国防素质培育的质量效果.也与军训的课程定位相违背。基于此,应积极探索集中培训与课程化展开相结合的国防技能、体育教育的新路子。对于“共同条令教育与训练”类适合集中组织、教学难度不高的科目,可依托军队派遣教官于开学初或暑期集中3-5日军训的方式完成,而对于“分队战术”“识图用图”“野外生存”等较复杂的训练科目,可拆分理论讲解、示范体验、实操练习等教学环节正常排入课表,每周3-4个学时,一学期内完成相关教学任务。

三是广泛开展多元多样的国防教育活动,进一步拓宽综合国防素质培育的多维路径。在活动组织的主体上,坚持校方组织与群众性白组织相结合的方式,校方在校园文化建设中可有机融人军事文化要素,开办国防教育公众号,把军营调研、暑期训练营等活动纳入学生社会实践环节,在征兵宣传月、国防教育日等重要时间节点,校方可集中组织相关宣传和纪念活动,并带动群众白发性配合活动;同时鼓励国防和军事爱好者成立国防协会等学生社团,推动社团常态化开展相关活动。在活动的对象上,在以大学生为主要对象的同时,要把学校中高层领导、教师、辅导员等积极纳入,发挥以上率下、以师带生的积极效能。

(二)构建和完善统分结合的国防教育领导管理体系和承训力量体系

国防法将国防的基本内涵界定为“国家为防备和抵抗侵略,制止武装颠覆,保卫国家主权、统一、领土完整和安全所进行的军事活动,以及与军事有关的政治、经济、外交、科技、教育等方面的活动”[36],这一界定揭示了国防活动的军事主体性和军事相关性本质。国防素质作为主体从事国防活动的主体条件的反映,必然呈现出军事为主、战争主向的特点。结合理论模型具体来看,一方面,大学生综合国防素质各维度的培育指向上均打上了从军为战的特性;另一方面,综合国防素质各要素的培育都无法离开军事资源的投入和军事环境的熏陶。当前,大学生综合国防素质培育中存在“军味”不足、“战味”不浓的问题,客观上主要源于“军事系统的相对封闭性与主体国防信息获取特别是感性资料获取不足”以及“军方聚焦实战职能、承训和保障能力不足与大学生军事训练量大面广”两方面的矛盾。主观上,部分高校因为国防素质与大学生政治素质、专业素质等高度关联而在课程设置、活动载体上丧失了自我规定性是一个重要方面。当务之急,着眼综合国防素质培育,国防教育必须立足自我,着力构建统分结合的领导管理体系和承训力量体系。

一是探索建立更加精干高效统合的国防教育领导机关。目前教育部体卫艺司和军委国防动员部共同领导管理学校国防教育,对需军地联合解决的国防教育体制机制难题协调性不够,建议积极学习借鉴国务院退役军人事务部机构设置的做法,在国家、省、市层面实行军地合署办公的国防教育主抓部门,主要解决“机构单设,人员专职”等问题,以专职精干统合的领导机关整合国家、军队、高校、家庭、市场和社会等多方力量。

二是分类建立学生军训和军事理论教学与科研机构。按照党管武装、党管国防的原则,本科类和高职类高校可探索设置独立的“军事教学与军训部”二级教学机构,下辖人武部、军事教研室和国防教育创新研究中心,共同承担学生军训、军事理论教学和科研;民办高校和独立学院可探索设立独立合署的人武部和军事教研室。

三是探索扩大民兵预备役部队承训模式。学习借鉴中北大学等高校开展的编组预备役连队以破解现役部队承训能力不足问题的做法[37],从退伍返校大学生中考核选拔预备役人员,对其制定新的学分管理办法和奖惩机制,打造稳定可靠有较高军事素养和教学能力的承训力量。

(三)以提升综合国防素质为引领,进一步完善普通高校国防教育教学评价体系

构建和完善新时代普通高校国防教育的评价体系,是牵引国防教育发展的现实要求,也是监控、反馈和改进国防教育质量效益、加强国防教育管理的重要途径。2019年9月,教育部、中央军委国防动员部联合下发了《普通高等学校军事课程建设标准》,构建了3大类40项较为系统完备的课程评价指标体系,但从整个国防教育的评价体系上看,仍然存在目标导向不明确、评价主体单一、指标体系的可测性、有效性、完整度和可信度都有待提升[38]等问题。本研究构建了普通高校大学生综合国防素质的理论模型,并为综合国防素质的量表构建奠定了基础,可以此为牵引加强国防教育的评价体系改革,积极推动国防教育质量提升。

一方面,积极构建以大学生综合国防素质培育为主要导向的国防教育成效评价指标体系。当前既有的相关指标主要关注学生学业成绩、教师科研成果发表等指标,这些指标一定程度上反映了国防教育教学的效果,但指标松散,各指标对综合国防素质的贡献度高低不齐,需建立完善以综合国防素质为导向的新的成效评价指标体系,并以此牵引国防教育教学的建设和改革。

另一方面,以国防教育成效评价指标体系的新构建为辐射,积极推进国防教育评价体系改革深入发展。在评价的主体上,除了作为管理主体的主管部门、一线管理者、专业咨询的专家外,还应把作为学习主体的学生、教育主导的教师等纳入;在评价的形式和方法上,結合国防教育的特点和现状,应探索采取自我评价为基础、专家评价和同行评价为重点,质性评价与量化评价相结合的方式;在评价的内容要素上,在课程评价的基础上,积极把国防活动开展、兵员征集数据、军民融合产业促进等作为重要参照一体纳入,构建基于综合国防素质导向的科学适切的国防教育评价体系。

参考文献:

[1]张保国,佘祁武.中外现代国防教育比较与研究[M].北京:解放军出版社,2011.

[2]成岩龙,王成奎.论国防教育的动力性与大学生综合素质的培养[J].苏州大学学报,2009,29(3):74-75.

[3]黄卓.国防教育对大学生素质缺陷的补益功能研究[D].长沙:中南大学,2008.

[4]单章辉.国防教育的综合素质培养功能研究[J].山东农业工程学院学报,2015,32(4):82-84.

[5]尹会兰,冯立刚等.他山之石可以攻玉——发达国家国防教育的启示[J].河北工业大学学报(社会科学版),207,34(4):59-61.

[6]李子妍.普通高校国防教育教师科研能力现状调查研究[D].南京:东南大学,2017.

[7][9]徐东波.总体国家安全观视野下高校国防教育课程实施的问题及对策——以某“211”高校为例[J].煤炭高等教育,2017,35(4):67-71.

[8]张美纪.普通高校国防教育课程评价体系探究[J].中国成人教育,2014,(20):159-161.

[10]张仲福.新安全观视域下大学生国防教育研究[D].长春:长春工业大学,2012.

[11]杜伟,刘建海.普通高校国防教育课程建设及教学改革探析[J].湘潮,2016,(3):82-84.

[12]程春,王薇.从普通高校军事课教学大纲改革看军事理论课的功能校准与拓展[J].科教导刊,2019,(33):76-77.

[13]Heinerken,L.Is selfless service becoming a misplaced service ethic?Attitudes of officers serving in the South African National DefenceForce[J].Society in Transition.1997.28(4):43-53.

[14]Kristiansen.cM&Matheson K.Value conflict,value justification.and attitudes toward nuclear weapons[J].The Journal of SocialPsychology.1990,130(5):665-675.

[15]Heskin.K&Power.V .The determinants of Australians'attitudPS toward thP Gulf war[J].The Journal of SocialPsychology.1994. 134(3):317-330.

[16]隆意.大學生国防意识研究[D].苏州:苏州大学,2004.

[17]龚健.国防心理构成及其对国防教育的启示[J].军队政工理论研究,2006,7(2):59-61.

[18]白飞.北京师范大学国防生军事体能素质培养对策研究[D].石家庄:河北师范大学,2016.

[19][21]罗洪俊.普通高校大学生国防素质的培养[D].长沙:中南大学,2007.

[20][23][30]闫忠林,问鸿滨.构建新时期普通高校国防教育模式的路径研究——以提升学生“综合国防素质”为导向[J].社科纵横,2018,33(10):114-117.

[22]徐旭敏.高校大学生国防素质培养[D].长沙:中南大学,2009.

[24]Patton.M.Q.Qualitative Evaluation and Research Methods[M].Newbury Park:sage.1990.169.

[25]李燕萍,陈武等.创客导向型平台组织的生态网络要素及能力生成研究[J].经济管理,2017,39(6):101-115.

[26]靳代平,王新新等.品牌粉丝因何而狂热?——基于内部人视角的扎根研究[J].管理世界,2016,(9):102-119.

[27]Huberman.A.M.Huherman.M.A.&Huherman.M.QualitativeData Analvsis:A Expended Sourcehook[M].Thousand Oaks:SagePuhliCations.1994.64.

[28][36]《中华人民共和国国防法》1997年3月14日第八届全国人大第五次会议[EB/OL].http://www.mod.gov.en/policy/2009-09/15/content_4088018.htm.2009-09-15.

[29]王健,马军等.健康教育学[M].北京:高等教育出版社,2012.3.

[31]熊春兰.论国防生国防意识现状及教育对策[D].长沙:湖南师范大学.2013.

[32]陈佑清.在与活动的关联中理解素养问题——一种把握学生素养问题的方法论[J].教育研究,2019.(6):60-69.

[33]廖济忠,胡代松.论国防教育的系统性与大学生综合素质培养[J].高等教育研究学报,2008,(1):33-35.

[34]张正明,崔殿宁,高岑.在新时代对培育大学生综合国防素质的思考[J].国防科技,2018,39(5):53-56.

[35][37]蔺玄晋.适应国家战略需要的高校教育改革研究——以高校学生军训改革为例[J].中国高技,2018,(9):54-56.

[38]王红星.江苏省普通高校国防教育评价指标体系完善研究[D].桂林:广西师范大学,2014.

作者简介:

程春:讲师,博士,研究方向为大学生国防教育、中外军事思想比较(247714111@qq.com)。

收稿日期:2020年1月9日 责任编辑:赵云建

*本文系全国教育科学“十三五”规划2019年度教育部重点课题“普通高校大学生综合同防素质及其测评研究”(课题编号:DFAl90322)研究成果之一。