马克思主义科学性的重新理证

安维复 吴 琼

(1. 上海交通大学马克思主义学院,上海 200240;2. 华东师范大学哲学系,上海 200241;上海大学马克思主义学院,上海 200444)

不管文化和制度多么重要,科学或创造能力日益成为各国立于世界民族之林的生存之基。纵观国际风云变幻,世界如此之大,却不能承受华为5G芯片之轻。——中国知识(“中国制造”中的科学技术及其哲学理念)将成为中国必须交待的重大哲学/学术课题: 中国的文化理念和制度安排是可以创造知识的,中国创造的知识是能够给焦虑或困境中的人类提供安全和康宁。这是因为,马克思主义本身就是一种科学性的理论。从这个角度看,习近平在纪念马克思诞辰200周年大会上将“马克思主义是科学的理论”置于首要地位,寓意深远,值得深究。马克思主义特别是当代中国特色社会主义能否最终获得世界文化的认同,可能取决于我们如何理证马克思主义科学性命题,马克思主义能否为人类提供更深刻的真理(包括知识和技术)。

表面看来,马克思主义作为“真理的强大力量”无可辩驳。然而仔细深究,马克思主义科学性问题的理解和论证却难度重重: 教科书体系中已经被马克思主义科学性范畴加注了“客观性”“实践性”“辩证性”等“标签”,革命性或意识形态性的优先地位使科学性或学术性研究处于相对弱势地位。如果重提马克思主义科学性范畴,有挑战成说之嫌。

进而思之,重新反思马克思主义科学性问题涉及马克思恩格斯所有至少是主要经典文献的解读,在学术上需要(西方)哲学史、科学史与科学哲学、文献编目学的知识储备及文本分析技术等。笔者及所属团队长期从事自然辩证法研究特别是马克思主义科学思想研究,20世纪80年代末关注“科学转向”等流派研究,近十年转向西方科学思想史特别是维多利亚时期科学文化(包括马克思传统和孔德主义)的对比研究,在一定程度上或可说同时了解马克思主义科学思想和西方科学思想的历史与文献。在最近承担的国家哲社重大项目“西方科学思想多语种经典文献编目与研究”中按索引分析方法在马克思恩格斯经典著述中检索到1 000余条有关科学性的语句和论断,发现一批有关马克思主义科学性范畴的基础文献及其参考文献。据此,本文主要讨论如下几个问题: 马克思主义科学性范畴问题及解题路径;经典著作有关科学范畴的索引分析;科学性范畴在经典著作中的历史呈现;几点重要结论。

一、 马克思主义科学性在中国: 问题、成因、研究动态与解题思路

学术在于论证,哲学在于批判,马克思主义尤其如此。“马克思主义作为科学性与革命性的统一”在中国学界几乎尽人皆知,但深究及践行马克思主义科学性的范畴却语焉不详,没有人追究它的具体内涵和操作细节。这就是习近平总书记斥之为“标签化”的学术心态,有其名却无其实甚或“叶公好龙”: 没有人反对马克思主义科学性,但鲜有人像马克思写作《资本论》那样按严谨的科学规范从事学术研究,若以《资本论》为马克思主义科学性的学术标准,当代中国马克思主义研究可能在一定程度上存在“假大空”的积习,而“假大空”恰恰是科学精神的死敌,也是马克思(《德意志意识形态》)、恩格斯(《费尔巴哈论》)、列宁(《唯物主义和经验批判主义》)、毛泽东(《改造我们的学习》和《反对党八股》)等所深恶痛绝的,只有重温或倡导马克思主义科学性范畴才能医治“假大空”的积习。马克思主义科学性范畴依然是个悬而未决的重大学术问题。

科学或学术在于判明因果。马克思主义的科学性问题在中国可能由来已久。早在60年前艾思奇先生在他那部影响至深的教科书中就指出,“马克思主义哲学和以前哲学的不同,首先在于它使哲学获得了真正科学的性质,使它成为科学的世界观和方法论”,“汲取了自然科学和社会科学发展的最新成果”。(1)艾思奇.辩证唯物主义和历史唯物主义[M].北京: 人民出版社,1961: 18-19.60年后,我们各种教科书、辞书典籍和权威著述依然这样叙述马克思主义科学性:“马克思主义是对自然、社会和人类思想发展本质和规律的正确反映”,“汲取了自然科学和社会科学发展的最新成果”,等等。这些有关马克思主义科学性的论断在原则上无可挑剔,但深究其细节则至少有两个问题: 其一,在理据上是否可以追问: 这些论断的文献出处何在?据本文查询,仅以《马克思恩格斯文集》10卷本就有“科学(性)”语词或命题千余条,我们因何种理据只选定上述语句?这种理据是否经过认真的学术推证?其二,在学理上是否可以追问: 马克思主义具有科学性是指“马克思主义是科学的理论”,还是指马克思主义只是包含有些许科学性论断的理论?马克思主义究竟是在何种意义上的“科学的理论”?马克思主义是发现社会发展规律的科学理论,还是没有科学性的意识形态?进而推之,如何应对马克思主义发展的“认识论断裂”或“科学转向”问题?如何应对“马克思和恩格斯对立”问题?如何应对辩证唯物主义和历史唯物主义的“二元格局”问题?再进而推之,马克思主义科学性与自然科学的科学性是否一致?对马克思主义经典著述的阅读是否要遵循“任何的科学批评的意见”?马克思主义原理体系是否要遵循可公理化的逻辑推证?马克思主义的研究范式和评价范式是否都要像《资本论》那样严守最苛刻的科学规范?若如此,马克思主义是否会堕入实证主义或分析传统的理路?换言之,如何使马克思主义严守真正的科学规范又能够超越西方分析传统的陷阱?显然,目前有关马克思主义科学性的习见可能难以回答上述问题。

就某些学术理念或研究现状看,马克思主义科学性研究面临诸多问题: 从国内情况看,马克思主义科学性问题往往被局限在恩格斯思想及其自然辩证法领域内,而早在1990年自然辩证法学科因“便于交流”在学科目录上改为科学技术哲学,从此堕入“国外最新流派跟踪”的不归路;而马克思主义原理的其他研究主要由“人学话语”和时政解读所把持,对马克思主义科学性敬而远之甚或不屑一顾。国外相关研究特别是西方马克思(学)主义大咖们如卢卡奇、萨特、齐泽克等对恩格斯及其科学性取向多有异议,(2)笔者在主持的2014年国家哲社重大项目“西方科学思想多语种经典文献编目及研究”中较为系统地整理了马克思主义科学思想的基础文献和研究性文献,发现一些国内不多见的文本,如维也纳学派宣言就将马克思视为先哲,理由是“马克思用科学的方法研究了社会历史问题”。参见: The Scientific Conception of the World: The Vienna Circle[M], in Sahotra Sarkar (ed.). The Emergence of Logical Empiricism: from 1900 to the Vienna Circle. New York: Garland Publishing, 1996: 321-340。但有些西方学者则直接挑战马克思主义的科学性,例如Pall Johnson在《从马克思和托尔斯泰到萨特和乔姆斯基》中认为,“马克思主要是诗人、新闻记者和道德家,这至关重要,加之他的宏愿,使之成为见解独到的文人和预言家,但这与科学无关,马克思所作的一切都是反科学的。”Pall Johnson. Intellectuals: From Marx and Tolstoy to Sartre and Chomsky[M]. Harper Perennial, 2007.持类似的观点还有福特汉姆大学(Fordham University)的Ernest Van Haag, 他在《马克思主义作为伪科学》一文中指出,“马克思主义的影响力不是来自其理论自身的真理性内容,而是来自心理诉求。”Ernest Van Haag. Marxism as pseudo-science[J]. Reason Papers, 1987(12): 26-32.认为恩格斯的科学取向背离甚至背叛了马克思的批判思想,“马恩对立”说不绝于耳,(3)在诺曼·莱文(Norman Levine)的《不幸的背叛: 马克思反对恩格斯》一书的导论中,查到一份主张“马恩对立”论者的名单: Lukcs, George lichtheim, Eric Hobsbawm, David McLellan和Helmut Fleischer等。参见: Norman Levine. The Tragic Deception: Marx Contra Engels[M]. Santa Barbara: Clio Books, 1975.A. W.古德纳(Aivin W. Gouldner)在《两个马克思主义》(The Two Marxisms)中区分“科学的马克思主义”(scientific Marxism)和“批判的马克思主义”(critical Marxism)。(4)Alvin W. Gouldner. The Two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of Theory[M]. London: Macmillan, 1980: 27.这些异议也使得国内探讨马克思主义科学性议题顾虑重重,担心这类研究或者趋同于西方分析传统,或者有悖于西方批判理论。从学术策略看,有关马克思主义人学、政治、社会、历史、环境甚或女性等研究特别是时政选题更容易获得课题资助、刊发或获奖等方面的认可,而有关科学性研究或学术性选题在完成难度等方面可能居于不利局面。更何况,如果按马克思的《资本论》作为科学性或学术性标准,一部在思想史上有存留价值或超越现实的科学性成果,可能需要漫长的学术史梳理、社会生活(史)考察、叙述方式的不断调整,没有数年、十数年甚至数十年的专注与积累,几无可能。按照某些现行学术评估注重年度成果的考核机制,可能不利于像马克思撰写《资本论》那样的科学性或学术性成果。马克思主义科学性问题研究任重道远!

学术始于“正名”。马克思主义科学性问题在范畴上确实包含: 其一,马克思主义研究方法是科学的(方法论层面);其二,马克思主义思想内容是科学的(理论体系层面);其三,对待马克思主义的态度是科学的(学术观念层面)。就学理而言,这三个层次的涵义是统一的,至少是相关的: 科学的研究方法必然导致科学的理论,用科学方法得出科学结论的研究必定是科学的态度。但这并不意味着这三者是不可分析的。下文的分析中,我们将详细理证,在马克思和恩格斯的经典文献中,哪些语词或命题是指称科学的研究方法,哪些语词或命题是指称科学的理论内容,哪些语词或命题是指称科学的研究态度。

科学性范畴的文献理据问题: 马克思主义科学性范畴究竟出自马克思和/或恩格斯的何种著述?马克思是怎样论述的?恩格斯是怎样论述的?后来的马克思主义者或马克思主义论者是怎样论述的?哪些论述更具有权威意义?

科学性范畴的概念分析问题: 究竟何谓马克思主义科学性?它有何具体规定?马克思主义科学性与自然科学的科学性以及实证主义的科学性有何异同?马克思主义科学性是否高于自然科学的科学性?

科学性范畴的理论体系或学科问题: 马克思主义科学性只是某种“理论特征”还是某种“研究方式和叙述方式”?如果是后者,马克思主义科学性作为“研究方式和叙述方式”应该包括哪些具体内容?

科学性范畴的方法论细节或“解题功能”问题: 如何表述马克思主义科学性与革命性的关系?唯物辩证法与科学方法之间的关系是怎样的?马克思主义发展史是否存在“认识论断裂”或“科学转向”?是否存在“两个马克思”或“马克思与恩格斯的对立”?

根据上述问题及其分析,本文以为的关键问题是学术方法问题,即对马克思主义经典著作有关科学性文献的整理是否具有客观性的学术方法问题。为了避免断章取义等弊端,我们主张对马克思主义经典文献有关科学性的术语和论断进行“索引分析”。

“索引”(index)或“索引分析”(indexing)是一种重要的西方学术方法,其拉丁文词源可追溯到普鲁塔克的“圣贤录”(Plutarch’s Parallel Lives),亨利·斯克贝尔(Henry Scobell)(1610—1660)在“英国议会法案和条文的官方文献”第一次用字母顺序来编撰全书最主要资料的内容表(An alphabetical Table of the most material contents of the whole book),但给出严格定义的是H. B.威特利(H. B. Wheatley),(5)参见: A Collection of Acts and Ordinances of General Use, Made in the Parliament, Begun and Held at Westminster, the Third Day of November, anno 1640: And since, unto the Adjournment of the Parliament Begun and Holden the 17th of September, Anno 1656. [2020-10-27]https://www.pazzobooks.com/pages/books/045382/scobell-henry/a-collection-of-acts-and-ordinances-of-general-use-made-in-the-parliament-begun-and-held-at.即“索引是对所需信息的指示或指明”(An index is an indicator or pointer out of require of information),而第一部论述索引(分析)的则是玛丽·佩特德里奇(Mary Petherbridge)在1904年出版的“索引分析的技术”(The Technique of Indexing)。(6)G. Norman. Knight Indexing, The Art of: a Guide to The Indexing of Books and Periodicals[M]. London: Allen and Unwin, 1979.

据此,本文的学术策略大体有三: 其一,还原经典,力戒断章取义: 也就是重新将教科书所省略的文献出处、论证过程等重现出来,重新检视马克思(主义)有关科学性的论断出自何种著述、何种语境,是否还有其他著述也有类似表达甚至不同表达,这些著述及其表达是否有可能丰富甚至改进我们对马克思主义科学性的理解甚或重新理解。其二,原理细化,力戒标签化: 将教科书作为“原理概论”所略掉的有关科学性范畴的具体内容重新揭示出来,进一步对马克思主义科学性范畴及其产生、形成、发展等进行全程、全方位、全要素的总体性研究。其三,系统论证,力戒格言式判断: 也就是按照马克思本人有关科学性的经典文本将教科书中不系统的格言式判断变成具有逻辑贯通的命题系统,包括概念的词源学考察,内涵和外延的界定,学说史或思想史的梳理,全面细致的文本考证,从若干单个命题到自洽的理论系统。概言之,就是将马克思主义科学性范畴从“提纲”或“命题”转向有文献支撑和逻辑推证的知识体系或“学科/学术体系”。

二、 用客观的学术方法重新检视马克思恩格斯有关科学性的理据

学术即科学,科学在于理证。在马克思和恩格斯的著述中,随意摘录几条有关科学(性)的论断并非难事,但能否根据这种“摘录”来判定马克思主义科学性则问题多多。因此,真正的问题在于,如何阅读马克思和恩格斯的科学性论断?如何科学地总结马克思和恩格斯的科学思想?怎样才能避免以偏概全等常见的学术弊端?

马克思曾经说过,“研究必须充分地占有材料,分析它的各种发展形式,探寻这些形式的内在联系。只有这项工作完成以后,现实的运动才能适当地叙述出来。这点一旦做到,材料的生命一旦观念地反映出来,呈现在我们面前的就好像是一个先验的结构了。”(7)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集: 第二卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,1995: 111.列宁曾经这样评价马克思:“凡是人类社会所创造的一切,他都有批判地重新加以探讨,任何一点也没有忽略过去。凡是人类思想所建树的一切,他都放在工人运动中检验过,重新加以探讨,加以批判,从而得出了那些被资产阶级狭隘性所限制或被资产阶级偏见束缚住的人所不能得出的结论。”(8)列宁.列宁选集: 第四卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,1995: 284-285.马克思和恩格斯确实如此,在对待前人的经典上,马克思大多做了极其详尽的“笔记”“札记”或“摘要”,如为撰写“博士论文”写了七部“关于伊壁鸠鲁的哲学笔记”,为了研究政治经济学写了《詹姆斯·穆勒〈政治经济学原理〉一书摘要》,甚至晚年还写了大量的“民族学”笔记或摘要,如马·柯瓦列夫斯基《公社土地占有制》(第一册)的摘要,路易斯·亨·摩尔根《古代社会》的摘要,亨利·萨姆纳·梅恩《古代法制史讲演录》的摘要,约·拉伯克《文明的起源和人的原始状态》的摘要,等等。检索这些“笔记”或“摘要”我们不难发现,马克思和恩格斯对待经典的态度既不是“六经注我”,也不是“我注六经”,而是尽可能用客观的学术方法全面准确地了解经典的思想体系。这种对待经典的态度值得我们当代马克思主义论者认真思考,也是本文梳理马克思恩格斯科学思想的指导思想和学术模板。

按照马克思和恩格斯的学术方法,我们采取这样一种学术策略: 以中文版《马克思恩格斯文集》为蓝本,在索引中查找“科学”或指称“科学”的全部(尽可能)语词或论断;对这些语词或论断进行甄别,也就是删除那些以“科学”为名但并非指称科学的语词或论断;对经过筛选的“科学”语词或论断“合并同类项”。这样得出的词语或论断可能接近马克思和恩格斯的科学思想。(9)Robert Fugmann. Subject analysis and indexing: Theoretical foundation and practical advice[J]. The Journal of academic librarianship, 1994, 20(5/6).

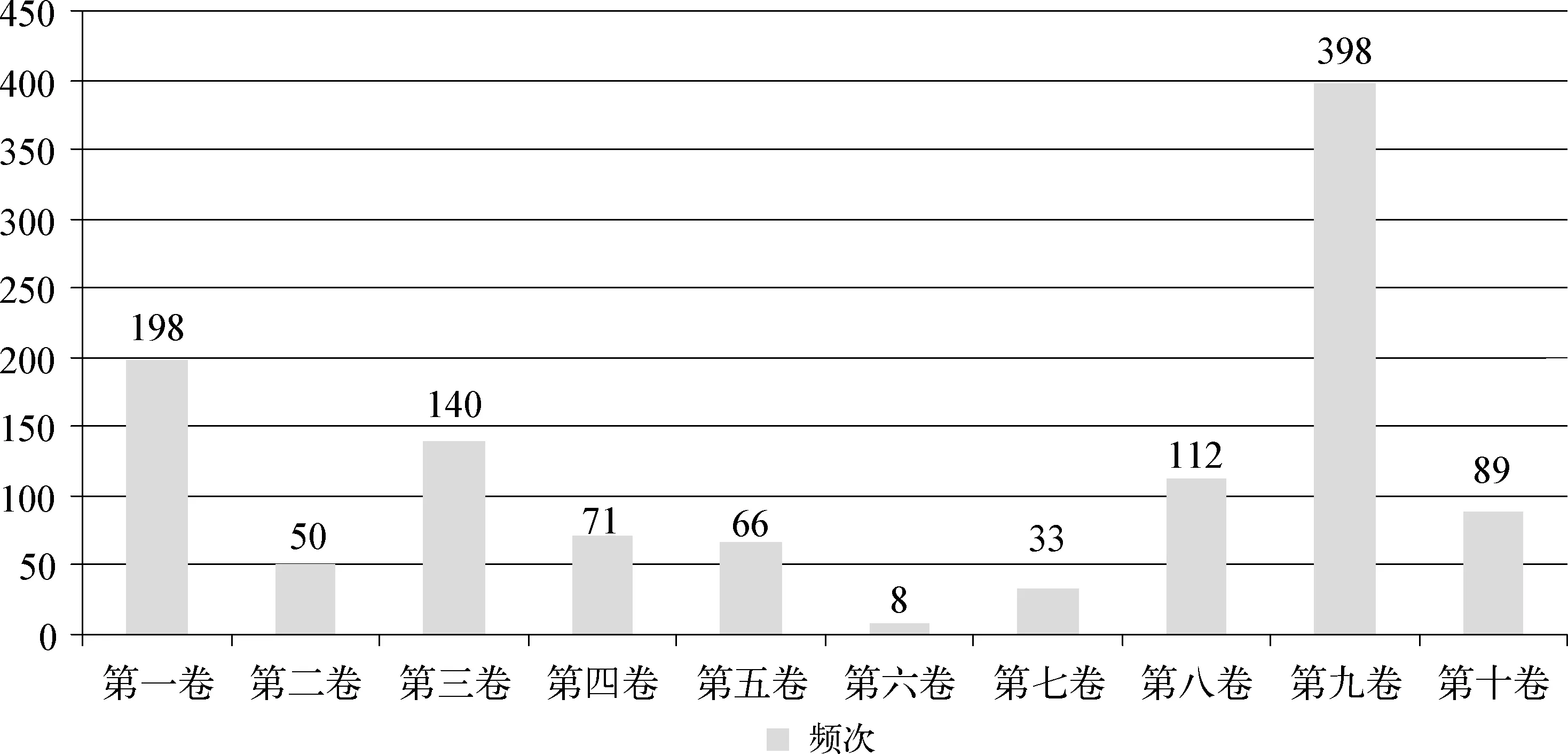

图1 《马克思恩格斯文集》1-10卷中有关“科学”词条的索引图例(仅以第一卷为例)

《马克思恩格斯文集》第一卷的“科学”和“自然科学”词条就论及科学本身、科学与实践、科学与产业、科学和哲学等,其丰富性超出我们的想象,绝非几条“概论”所能涵盖的。

图2 《马克思恩格斯文集》各卷出现“科学”术语的总数、分布和频次

由图2可看出,《马克思恩格斯文集》1—10卷所用“科学”一词有1015次之多(不完全统计)。“科学”术语在第一卷出现了198次,出现在第九卷的次数最多,为398次;第六卷出现的次数最少,仅出现了8次。其中第八卷、第九卷和第十卷“科学”出现的次数为599次,占整本文集的51.42%。这三卷主要包括马克思的《资本论》和恩格斯的晚期著作,学界所说马克思主义经历了“认识论断裂”和“科学转向”可能理据不足,马克思恩格斯对科学的关注和践行终其一生。

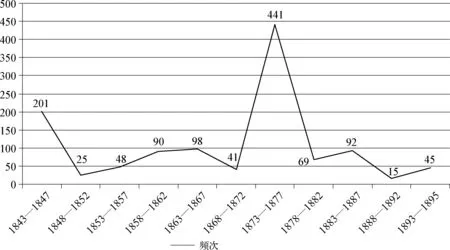

图3 《马克思恩格斯文集》各时间段出现“科学”术语的次数

由图3可以看出,1843—1852年间是马克思和恩格斯关注科学的第一次高峰,“科学”术语出现多达200多次;但最高峰值在1873—1877年间,为441次;1888—1892年,“科学”出现次数减少,为15次。这说明科学观念是一个连续的发展过程,其中包括三个阶段: 初创时期(1840年代)、应用时期(1860年代)、体系化时期(1880年代)。

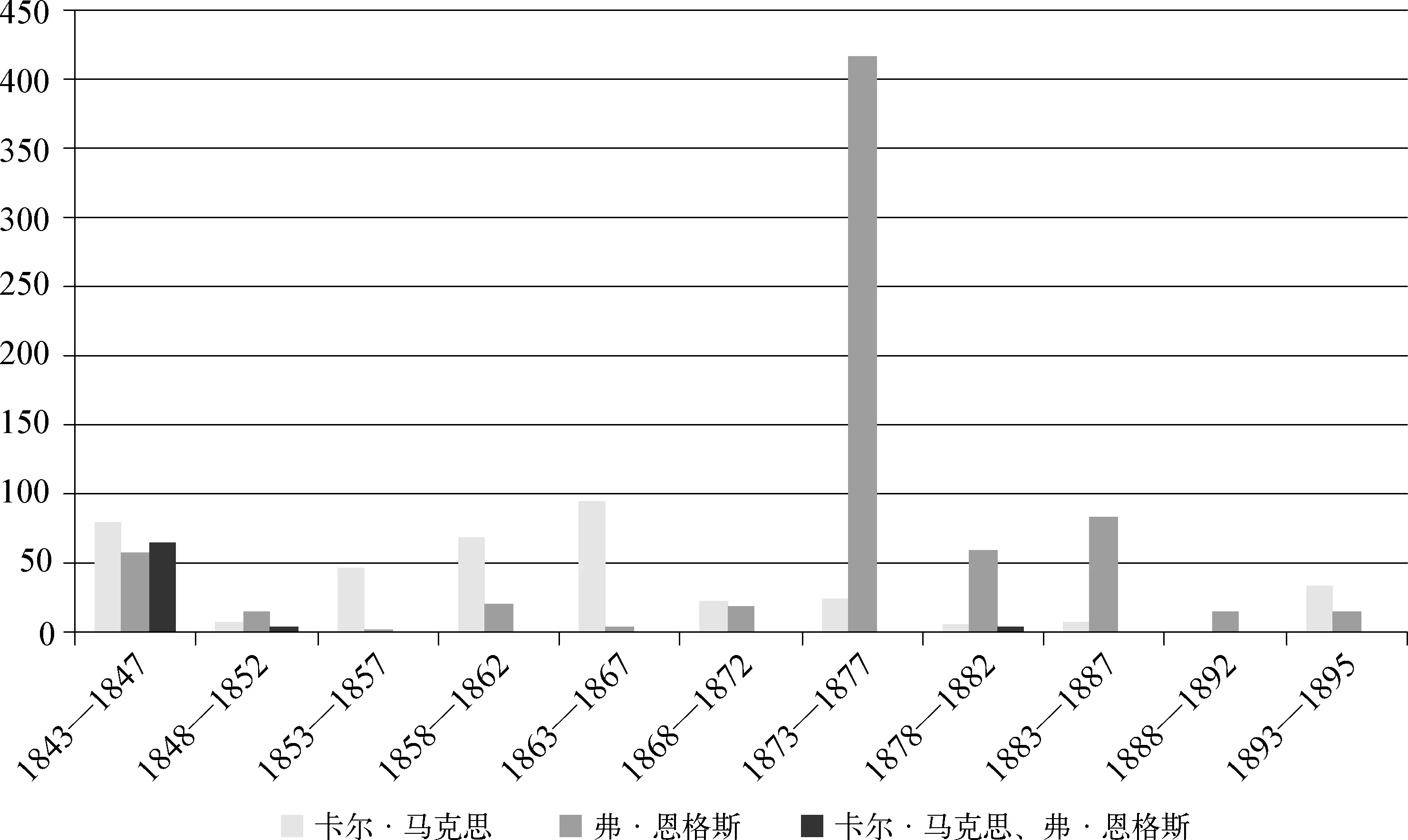

图4 马克思和恩格斯的合著和个人著述使用“科学”术语的对比

由图4可以看出,恩格斯的专著中“科学”出现的次数最多,为704次,占整本文集的61%;马克思的专著中“科学”出现了388次,占整本文集的33%;马恩合著中,“科学”出现了73次,占整本文集的6%。这说明,马克思和恩格斯都关注科学,只是恩格斯比马克思更关注科学。有关马克思只关心革命,而恩格斯则关心科学,将马克思主义划分为“革命的传统”和“科学的传统”或“科学的马克思主义”与“革命的马克思主义”等相关论断,可能理据不足。但马克思和恩格斯在学术上有分工——恩格斯主要研究科学及军事问题,是有理据的。

图5 马克思和恩格斯的合著和个人著述中“科学”的数据分布对比

由图5可以看出,马恩合著中出现“科学”二字的主要集中在前三卷。第九卷为恩格斯的《反杜林论》和《自然辩证法》,出现“科学”次数最多;第八卷为马克思的《经济学手稿》,在其专著中出现“科学”次数最多。这说明,马克思和恩格斯在思想的形成期间都关注科学及其发展问题,到了中晚期,马克思转向历史、经济和社会问题,而恩格斯则重点从事马克思主义科学观的系统研究。

图6 马克思和恩格斯的合著和个人著述中“科学”的数据分布

由柱状图可以看出,马恩合著中出现“科学”二字的主要集中在1843—1852年。马克思对“科学”的关注度主要集中在1843—1847年(《巴黎手稿》)和1863—1867年(《资本论》);恩格斯对“科学”的关注主要集中在1843—1847年间(以《英国工人阶级状况》为著),1873—1877年间达到高峰(写作《自然辩证法》和《反杜林论》)。这说明,马克思科学观的代表作是“巴黎手稿”和《资本论》,而恩格斯科学观的代表作则是《英国工人阶级状况》和《自然辩证法》等。综观之,马克思主义科学性范畴的经典文献是《英国工人阶级状况》《巴黎手稿》《资本论》和《自然辩证法》。

本文所用“索引分析”利弊兼具。在马克思那个时代,“科学”术语已经被滥用,有些用法已经与科学本意相去甚远,如泛指知识、学术甚或常识等等不一而足;其二,有些术语虽无“科学”之名却有科学之实,如“哲学”特别是“自然哲学”“理论”“知识”等,但却无法纳入我们的统计之中。这些纰漏只能有待另文加以补正。因而本文所计,看似精密其实只能反映马克思和恩格斯“科学”的术语使用概况。

三、 马克思恩格斯科学思想的发展历程——基于文献统计数据的理证

“事件”或“数据”本身并不能成为“证实”或“证伪”理论的理据,只有经过解释、理解和评估的“事件”或“数据”才有证据价值。马克思主义科学性以及我们对这个问题的研究也不例外。

根据索引所提供的有关“科学”的词条的数据统计和初步分析,我们不难从中发现一些规律性的东西: 马克思和恩格斯对科学的关注和遵从贯穿他们的一生,大体经历了初创、发展和体系化三个阶段。

第一阶段,科学观的初创期(以1845年为中点): 索引分析的数据显示,这是马克思和恩格斯提及“科学”术语的第一个高峰值,核对原文不难发现,这些术语大多出自马克思在1844年写作的《巴黎手稿》和恩格斯在同年写作的《英国工人阶级状况》以及他们在1844/1845年合著的《神圣家族》。

在这些著述中,马克思和恩格斯主要致力于三项任务: 其一,澄清科学的概念。恩格斯在《英国工人阶级状况》中说:“无数杂乱的认识资料经过整理、筛选,彼此有了因果联系;知识变成科学,各门科学都接近于完成,即一方面和哲学,另一方面和实践结合了起来。”(10)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 88.其二,科学的统一特别是自然科学和人文科学的统一,马克思在《巴黎手稿》中指出,“自然科学往后将包括关于人的科学,正像关于人的科学包括自然科学一样: 这将是一门科学。”(11)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 194.其三,揭示科学技术的社会功能,将科学纳入唯物史观之中。马克思在《巴黎手稿》中多次指出,“自然科学展开了大规模的活动并且占有了不断增多的材料……然而,自然科学却通过工业日益在实践上进入人的生活,改造人的生活,并为人的解放做准备,尽管它不得不直接地使非人化充分发展。工业是自然界对人,因而也是自然科学对人的现实的历史关系……自然科学将抛弃它的抽象物质的方向,或者更确切地说,是抛弃唯心主义方向,从而成为人的科学的基础,正像它现在已经——尽管以异化的形式——成了真正人的生活的基础一样”(12)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 193.正是在这些著述中,马克思和恩格斯界定了科学范畴的基本内涵、自然科学与社会科学的统一以及科学技术的社会功能。这些说法与同期的代表性著述《费尔巴哈提纲》《共产党宣言》和《德意志意识形态》等并行不悖,在思想上是“同质”的,在理论上是“同构”的。这些理据及其分析表明,马克思和恩格斯从思想的创始阶段就注重科学思想的理解和理论应用,认为马克思有一个非科学的阶段,可能理据不足;所谓“两个马克思”——“青年马克思”致力于革命,“中晚年马克思”致力于科学/学术,可能同样理据不足。

第二阶段,科学观的发展时期(以1867年的《资本论》为中点)。这一时期马克思和恩格斯从唯物史观转向剩余价值论的研究,也就是《资本论》的准备与创作。从中文版马克思恩格斯文集的索引分析和统计数据不难看出,在1860年代,马克思和恩格斯开始转向用科学方法研究经济社会问题。马克思在1860年12月19日致恩格斯的信中说:“达尔文……为我们的观点提供了自然史的基础。”(13)马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集: 第三十卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2006: 130-131.他在致拉萨尔的信中也说了同样的观点:“达尔文的著作……可以用来当做历史上的阶级斗争的自然科学根据。”(14)马克思,恩格斯.马克思恩格斯全集: 第三十卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2006: 574-575.事实正是如此,马克思在《资本论》序言中说,“物理学家是在自然过程表现得最确实、最少受干扰的地方观察自然过程的,或者,如有可能,是在保证过程以其纯粹形态进行的条件下从事实验的。我要在本书研究的……在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。”(15)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集: 第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 8.对于这句话,我们往往把它理解为自然科学方法与社会科学方法的不同。恰恰相反,马克思非常认同当时学者对他做这样的评价,“就理论本身说,马克思的方法是整个英国学派的演绎法”,马克思认为将分析综合的科学方法用于分析社会历史规律“正是辩证法”!(16)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集: 第二卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,1995: 109-111.当代学者也意识到,“马克思公诸于世的《资本论》是一部科学著述: 一部考察资本主义经济系统的内在生理机制的严谨规范的科学著述,《资本论》与同时代社会科学家的区别就在于,它具有经验的精确性和研究态度的客观性。”(17)Daniel Little. The Scientific Marx[M]. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1986.

在这一阶段的理证至少说明如下几个问题: 其一,如果说马克思的《资本论》是一部科学著作,那这种科学的研究方式并不是从无到有,而是延续了《神圣家族》《巴黎手稿》和《英国工人阶级状况》等著述的科学观念,所谓“断裂”说可能理据不足;其二,在马克思看来,分析和综合的科学方法并不悖于辩证法,而且即是辩证法本身,辩证法的革命性或批判性恰恰就源自将分析综合的科学方法用于发现社会发展的客观规律,所谓辩证法异于甚或高于分析综合的科学方法,可能理据不足。

第三阶段,科学观的系统化(以1880年代的“自然辩证法”为中点)。从索引分析的数据看,这一时期是马克思主义特别是恩格斯高频度使用科学术语的阶段,马克思主义有了专论科学观的著述——《自然辩证法》,还有《反杜林论》《费尔巴哈论》等相关著述。恩格斯的《自然辩证法》往往备受诟病,其主要理由是该书缺乏主客统一的辩证法(卢卡奇等),因而恩格斯背叛了马克思的辩证法具有批判性的初衷。(18)Norman Levine. The Tragic Deception: Marx contra Engels[M]. Oxford and Santa Barbara: Clio Books, 1975.这里需要明确几个问题。其一,马克思和恩格斯有一个学术分工,在“德意志意识形态”中将研究自然科学的任务分给恩格斯,马克思本人不仅长期坚持数学研究(有“数学手稿”为证)而且通过书信支持恩格斯对自然(科学)的研究;其二,至少经过8年的研究,恩格斯对当时自然科学及其发展历程进行了较为全面的总结,从唯物史观的维度勾勒了欧洲科学革命等主要科学思想问题,初建了马克思主义科学哲学和科学史学科的大致轮廓:“事实上,直到上一世纪末,自然科学主要是搜集材料的科学,关于既成事物的科学,但是在本世纪,自然科学本质上是整理材料的科学,是关于过程、关于这些事物的发生和发展以及关于联系——把这些自然过程结合为一个大的整体——的科学。”(19)Norman Levine. The Tragic Deception: Marx contra Engels[M]. Santa Barbara: Clio Books, 1975.这样,“我们就能够依靠经验自然科学本身所提供的事实,以近乎系统的形式描绘出一幅自然界联系的清晰图画。”(20)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集: 第四卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,1995: 246.其三,不仅如此,恩格斯还试图将自然科学和社会历史科学统一起来,“因为,我们不仅生活在自然界中,而且生活在人类社会中,人类社会同自然界一样也有自己的发展史和自己的科学。因此,问题在于使关于社会的科学,即所谓历史科学和哲学科学的总和,同唯物主义的基础协调起来,并在这个基础上加以改造。”(21)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集: 第四卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,1995: 230.这种统一的方法论就是对辩证法的重新阐述,“辩证法就归结为关于外部世界和人类思维的运动的一般规律的科学”。(22)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集: 第四卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,1995: 243.至此,恩格斯初步勾画了包括科学观在内的马克思主义哲学体系乃至整个思想体系的大致轮廓。

在这一阶段的理证至少说明,恩格斯在《费尔巴哈和德国古典哲学的终结》《反杜林论》和《自然辩证法》等晚期著述中的科学思想基本上延续了马克思和恩格斯在1840年代的科学思想,但更强调科学观与历史观的统一,重新阐述了唯物辩证法的体系性或整体性。有关恩格斯“背叛”马克思的说辞,似证据不足。

当然,马克思恩格斯著作卷帙繁多,本文仅用“科学”一词进行检索,必然遗漏甚多。在德国的学术文化中,与科学类似甚至同义的术语还有“知识”(Kenntnis)、“自然哲学”(Naturphilosophie)等等,至于具体学科如数学、力学、天文学、化学、生物学等等,更难以一一查证;更为严重的是,即使“科学”字样本身,也有许多与科学词义无关的内涵,如“理性”“常识”或“习见”等。这些只能另文再议。

四、 马克思主义科学性的新思考

分析显示,对于马克思主义科学性问题,教科书(从艾思奇版本到人大版本再到“马工程”版本)的判断在原则上都是正确的,但文献证据和具体论证不足,还有重新思考的余地。鉴于上述分析,本文主要讨论如下几个问题:

第一,有关马克思主义科学性范畴的文献理据亟待重新爬梳。在各种版本的教科书体系中,有关马克思主义科学性范畴的理据特别是文献出处不过寥寥数条,但从本文第二部分的索引分析情况看,马克思和恩格斯使用有关科学性的术语或论断多达1 015次之多,不仅恩格斯著述有大量的科学性论题,而且马克思著述也有大量的科学性论题;不仅在他们的中晚期著述中密集使用科学性判断,而且在他们的早期著述同样密集地使用科学性判断。再从本文第三部分的思想史考察看,马克思和恩格斯所使用的科学性术语或论断不是随意的,而是有规律的: 从1840年代的初创阶段经过1860年代的发展阶段达到1880年代的体系化阶段。再通过这些文献及其演化分析,我们不难发现,马克思和恩格斯在科学性范畴的问题上提供了大容量、多维度、可分析的足够理据,其中包括科学性的内涵、系统发生、延展空间、理论指向等各种思想元素,足以支撑马克思主义科学性范畴的学科体系建设、学术体系建设和话语体系建设。因此我们没有必要停留在一个抽象概念及几条原则规定的“教条”层面,而应依据这些充足的文献理据开发出马克思主义科学性的学理系统。若如此,则马克思主义作为科学性的真理,不证自明;马克思主义的理论自信,公道自然;马克思主义在世界文化中必然享有“强大的真理力量”。如果失去了这些科学性理证,马克思主义难免有意识形态偏见的嫌疑。

第二,有关马克思主义科学性范畴的内涵有待深究。马克思主义科学性是人类共识的科学性还是自我规定的科学性?马克思主义科学性与自然科学科学性的关系是怎样的?传统观点往往把马克思主义科学性简单地归结为“客观的”“历史的”“实践的”等抽象规定性,甚至认为马克思主义科学性范畴不同于甚或高于自然科学的科学性。上述索引分析显示,恩格斯的专著中“科学”出现的次数最多,为704次,占整本文集的61%;马克思的专著中“科学”出现了388次,占整本文集的33%;马恩合著中,“科学”出现了73次,占整本文集的6%。综合马克思和恩格斯在不同时期、不同著述的文本,马克思或恩格斯所提及的“科学”范畴主要指科学革命至19世纪的科学技术成就(《神圣家族》和《英国工人阶级状况》),力图促进“自然科学与人的科学”的统一(参见《1844年经济学哲学手稿》),类比自然科学的“社会发展规律”或“历史规律”(参见《共产党宣言》和《德意志意识形态》),辩证地使用分析与综合方法的“研究方式”和“叙述方式”(如《资本论》),对自然科学总体及各学科发展的思想史考察(如《自然辩证法》)。通观这些论述,马克思和恩格斯所理解和使用的科学和科学性,在原则上相当于自然科学及其科学性: 强调规范的“科学方法”(反对青年黑格尔派的“对观念的批判的批判”),强调用因果律表达客观真理(反对各种不切实际的“社会改革方案”),强调科学理论的逻辑语言(反对蒲鲁东式的人设“观念序列”和杜林式的“拼凑体系”)。按照本文的考察,没有证据表明马克思和恩格斯所说的“科学”及“科学性”不同于自然科学的科学性,马克思主义的科学性与自然科学的科学性并无二致。这一思考至少有两个推论: 其一,正像达尔文发现了生物进化规律一样,马克思也用科学方法发现了社会发展的客观规律,因而我们必须用科学方式来探索或理解世界及人类自身,包括马克思主义;其二,我们不能设想有“两个科学”,不能设想在自然科学及其科学性之外还有一个不同的马克思主义科学(性),若如此,我们可能陷入“纳粹科学”或苏联时期所倡导的“无产阶级科学”等等历史境地。马克思主义作为科学及其科学性具备自然科学的主要规范,马克思的《资本论》等,与伽利略的《新旧世界的对话》、牛顿的《自然哲学的数学原理》、达尔文的《进化论》等在科学规范上并无二致。有学者说“马克思就是历史研究的伽利略”,此言可能不虚。

第三,某些传统观点特别是教科书体系的某些表述往往把马克思主义科学性范畴局限在“唯物论”和“认识论”等部分,以至于科学性范畴在唯物史观等重要理论中“失语”“失踪”“失衡”。这就造成诸多误解: 辩证唯物主义是讲科学的,而历史唯物主义则是讲革命的;马克思主义早期思想是批判的,马克思主义中晚期思想是科学的;马克思是强调革命的,而恩格斯是强调科学的;《共产党宣言》是革命性著述,而《资本论》和《自然辩证法》则是科学性著述,如此等等不一而足。根据文献分析(图6),马恩合著中出现“科学”二字的主要集中在1843—1852年。马克思对“科学”的关注度主要集中在1843—1847年(《巴黎手稿》)和1863—1867年(《资本论》);恩格斯对“科学”的关注主要集中在1843—1847年间(以《英国工人阶级状况》为著),1873—1877年间达到高峰(写作《自然辩证法》和《反杜林论》)。尽管马克思和恩格斯对科学的用法多种多样,尽管他们对科学的理解也有自己的“内部标准”,如强调科学的“历史性”和“实践性”等等,但综观之,马克思和恩格斯的科学概念及其对科学性的理解与(当时)自然科学(家)的基本态度是一致的。早在1844年,马克思和恩格斯在其合著的《神圣家族》就对“科学”形成共识:“科学是经验的科学,科学就在于把理性方法运用于感性材料。归纳、分析、比较、观察和实验是理性方法的主要条件”;(23)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 331.20年后,马克思写作《1861—1863年经济学手稿》时依然这样理解科学:“科学的应用一方面表现为靠经验传下来的知识、观察和职业秘方的集中,另一方面表现为把它们发展为科学,用以分析生产过程,把自然科学应用于物质生产过程,科学的应用是建立在生产过程的智力同单个工人的知识、经验和技能相分离的基础上的”。(24)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第八卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 358.又过了20年,恩格斯在1888年写作《社会主义从空想到科学的发展》(马克思为此文写了法文版前言)一文时再次强调了同样的“科学”概念:“科学都是以经验为基础的,科学就在于把理性的研究方法运用于感官所提供的材料。归纳、分析、比较、观察和实验是理性方法的主要形式。”(25)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第三卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 503.这些理据至少说明,马克思主义科学性是一个贯通性的范畴,它存在于马克思主义各个阶段和所有重要著述,没有例外。马克思和恩格斯的早期著述就对(自然)科学有深入的认知,如《神圣家族》对18世纪“法国唯物主义”的评价;恩格斯的《自然辩证法》是恩格斯在科学观方面的代表作,但马克思的《巴黎手稿》同样提出了“自然科学与人的科学的统一”等重要科学论断,更不用说《资本论》这部史诗般的科学经典。没有证据表明马克思主义科学性只是一种阶段性或局部性范畴,大量文本分析反倒证明马克思主义科学性是一个贯通性的范畴。这些分析至少可以得出两点推论: 其一,马克思主义科学性是一个全覆盖的范畴并且它无时不有无处不在,没有哪个阶段或哪部著述不受科学规范的规制;其二,我们必须用科学性的尺度衡量马克思主义的任何一个发展阶段,任何一部经典著述。将马克思主义划分为“革命阶段”和“科学阶段”,“革命的马克思主义”和“科学的马克思主义”,“两个马克思”或“马恩对立”等等,都是值得怀疑的。

第四,即使承认马克思主义科学性是一个贯通性的范畴,问题依然存在: 马克思主义科学性作为严格的科学范畴与革命性或政治性等范畴的关系是怎样的?某些传统观念或许并不否认马克思主义科学性是一个贯通性的范畴,但往往更强调马克思主义是“人学”,或者更强调马克思主义作为意识形态的优先地位。根据我们的索引分析,1843—1852年间是马克思和恩格斯关注科学的第一次高峰,达200多次,这期间正是马克思和恩格斯写作《共产党宣言》等政治性著述的时段。沿着这些索引我们核查到如下原文: 马克思早在《巴黎手稿》中就指出,“历史本身是自然史的一个现实的部分,即自然界生成为人这一过程的一个现实部分。自然科学往后将包括关于人的科学,正像关于人的科学包括自然科学一样: 这将是一门科学……如果把工业看成人的本质力量的公开的展示,那么自然界的人的本质,或者人的自然的本质,也就可以理解了;因此,自然科学将抛弃它的抽象物质的方向,或者更确切地说,是抛弃唯心主义方向,从而成为人的科学的基础,正像它现在已经——尽管以异化的形式——成了真正人的生活的基础一样;说生活还有别的什么基础,科学还有别的什么基础——这根本就是谎言。”(26)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第一卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 194.即使当马克思写作《资本论》时,马克思依然怀有这种科学的先在性:“万事开头难,每门科学都是如此”,“分析经济形式,既不能用显微镜,也不能用化学试剂。两者都必须用抽象力来代替。”“问题本身不在于资本主义生产的自然规律所引起的甚或对抗的发展程度的高低。问题在于这些规律本身,在于这些以铁的必然性发生作用并且正在实现的趋势。”(27)马克思,恩格斯.马克思恩格斯文集: 第五卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,2009: 8.这就是说,在科学性的优先地位问题上,马克思的早期思想与中晚期思想是一致的,马克思与恩格斯是一致的: 马克思主义科学性在逻辑上先于它的革命性!习近平在纪念马克思诞辰200周年大会上将“马克思主义是科学的理论”居于首要地位。

行文至此,意犹未尽!如果这样理解马克思主义科学性,可能带来一系列深层反思: 马克思主义的唯物论传统可能就是自然科学方法论的“哲学形式”;作为马克思主义方法论来源的黑格尔辩证法很可能是分析综合方法的“理性逻辑”,马克思主义学术史就是不断地用辩证的科学方法“解释世界”和“改造世界”的思想过程,马克思主义在本质上可以定义为用辩证的科学方法或科学的辩证法来揭示社会发展的客观规律,马克思主义基本原理体系应该是一个“严整的”、可公理化的逻辑系统,等等;但最为要紧的是,中国马克思主义学术研究应该像达尔文的《物种起源》、牛顿的《自然哲学的数学原理》特别是马克思的《资本论》那样,拒绝急功近利,拒绝假大空,拒绝标签化;用严格的学术/科学方法,积数年甚或十数年、数十年之功,写出直面当代中国及世界的发展规律的“资本新论”;中国马克思主义科学性问题应该上升到“学科体系、学术体系和话语体系”的高度,重建自然辩证法或马克思主义科学哲学是值得的;中国的马克思主义教育特别是高校的马克思主义理论课应该坚持“政治性与学理性相统一”。

一言以蔽之,“科学越是毫无顾忌和大公无私,它就越符合工人的利益和愿望。”(28)马克思,恩格斯.马克思恩格斯选集: 第四卷[M].中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局,编译.北京: 人民出版社,1995: 258.马克思主义科学性应以《资本论》为标准!