基于米曲霉和长双歧杆菌的二次发酵对混合米粉挥发性风味成分的分析

李 君,李 雪,2,李 芹,康 昕,崔怀田,许新月,金诗浩,王锦秋,刘 贺

(1.渤海大学食品科学与工程学院,辽宁省食品安全重点实验室,生鲜农产品贮藏加工及安全控制技术国家地方联合工程研究中心,辽宁锦州121013;2.辽宁师范大学海华学院,辽宁大连110167)

0 引言

目前,随着人民生活水平的提高,消费者们对于食品安全,营养的关注度越来越高.糙米采用酵母等发酵而成的功能性食品基料,发酵微生物通过生物化学变化,能够改善风味及营养功效[1].从发酵方式来看,分为人工接种发酵与自然发酵方式[2].人工接种发酵的方式是向目标发酵物中添加人工培养的发酵菌种,利用新型的加工技术达到发酵目的.自然发酵是食物本身自带微生物随生长环境自身逐渐发酵的过程,其自身菌种发酵比外添加菌发酵更有营养的技术[3].发酵原本的定义就是借助微生物的作用,在有氧或者无氧条件下的生命活动来制备微生物本身以及代谢产物的过程,至今已经在食品加工行业有较广泛的应用[4-6].

发酵类食品已逐渐被大众所接受与喜爱.有研究表明,食品经发酵后,其自身风味变化非常明显,质构品质也有所改善、其营养价值得到大大提高.与此同时,提高了产品健康化程度,其具体表现为不用或者少用添加剂、防腐剂,更具有延长保质期、风味突出等特点[7].因此,食品的发酵是人们喜爱的一种加工方式,但关于混合米粉经过混合菌的发酵,在风味物质上的研究报道很少见.

固相微萃取可与气相,气质/液相,液相-质谱仪等联用,对食品中风味物质的检测,包括定性与定量的测定[8].有报道将固相微萃取与GC-MS联合应用于饮料、烘焙和肉制品等风味物质分析[9].本试验采用联合分析技术研究米曲霉、长双歧杆菌接种发酵及添加大豆低聚糖溶液对混合米发酵物品质及风味的影响.为发酵米开拓新的应用前景,将营养与健康带给消费者的同时,为产业化发展提供理论参考.

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

水稻市售;糙米浙江海创农业科技有限公司;NaOH(分析纯)天津市鼎盛鑫化工有限公司;邻苯二甲酸氢钾天津市大茂化学试剂厂;酚酞天津市大茂化学试剂厂;米曲霉(JY309)济宁玉园生物科技有限公司;长双歧杆菌(ATCC15707)西安百川生物科技有限公司;大豆低聚糖西安百川生物科技有限公司;环己酮(GC 99.9%)Aladdin;乙醇(色谱纯)国药集团化学试剂有限公司.

1.2 仪器与设备

无菌超净操作台苏净安泰有限公司;电热鼓风干燥箱上海一恒仪器有限公司;AR124CN电子天平奥豪斯仪器有限公司;50 mL碱式滴定管天玻;LRH-150生化恒温培养箱上海一恒科学仪器有限公司;7890A/5975C气相色谱-质谱联用仪美国Agilent Technologies;PEN3 AIRSENSE-电子鼻德国AIRSENSE Analytics;DF-101S恒温加热磁力搅拌河南予华有限公司.

1.3 方法

1.3.1水稻粉、发芽糙米粉制作方法

(1)水稻粉制作:粉碎200目,备用.

(2)发芽糙米制作:挑选籽粒饱满的糙米30 ℃去离子水浸泡24 h,使之充分的吸水.沥尽水后,平铺于无锈钢盘中盖好潮湿的纱布;30 ℃恒温培养箱萌发24 h,在萌发过程中每隔6 h去离子水投洗一次;芽长为0.5~1 mm之间,60 ℃烘干粉碎200目,备用.

1.3.2优化发酵混合米粉米曲霉、长双歧杆菌、2%大豆低聚糖(g/mL)溶液添加量

(1)米曲霉添加量的优化:分别称取水稻粉10 g、发芽糙米粉5 g,高压灭菌后(无菌超净台),加入等质量的无菌水.一次发酵直投米曲霉,添加量梯度为0%、0.13%、0.27%、0.4%、0.53%、0.67%,生化培养箱30 ℃条件下发酵.

(2)长双歧杆菌添加量的优化:样品处理同(1).二次发酵直投长双歧杆菌,添加量梯度为0%、0.13%、0.27%、0.4%、0.53%、0.67%,一同加入等量的5 mL、2%大豆低聚糖溶液,生化培养箱30 ℃条件下发酵.

(3)2%大豆低聚糖(g/mL)溶液添加量的优化:样品处理同(1).二次发酵添加2%大豆低聚糖(g/mL)溶液,添加量梯度为0%、6.7%、13.3%、20%、26.7%、33.3%,生化培养箱30 ℃条件下发酵.

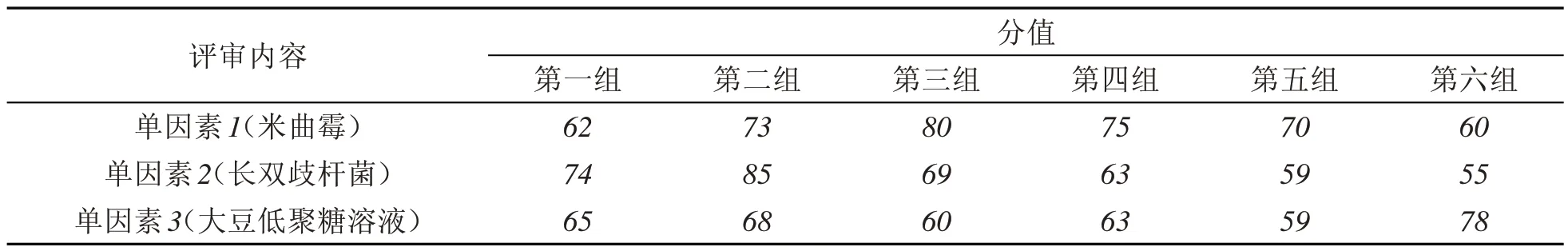

(4)感官评定

以气味占40%、组织状态占30%、沉淀物占10%、色泽占20%为评分比例,其评分项目制定感官评分标准(见表1).参照评分标准,对照品评序列号,对发酵米粉产品进行评分,取其平均分作为最终评分.

表1 感官评定标准

(5)发酵混合米粉的酸度值

NaoH标准溶液的配制参考GB/T 601-2016;样品制取及测定酸度值GB 541334-2010.

1.3.3混合米粉发酵的样品制作方法

发酵的样品制作:在1.3.2优化的条件下,发酵时间梯度分别为0 h、6 h、12 h、18 h、24 h、30 h、36 h、42 h、48 h、54 h,取9个不同发酵时间段样品,备用.

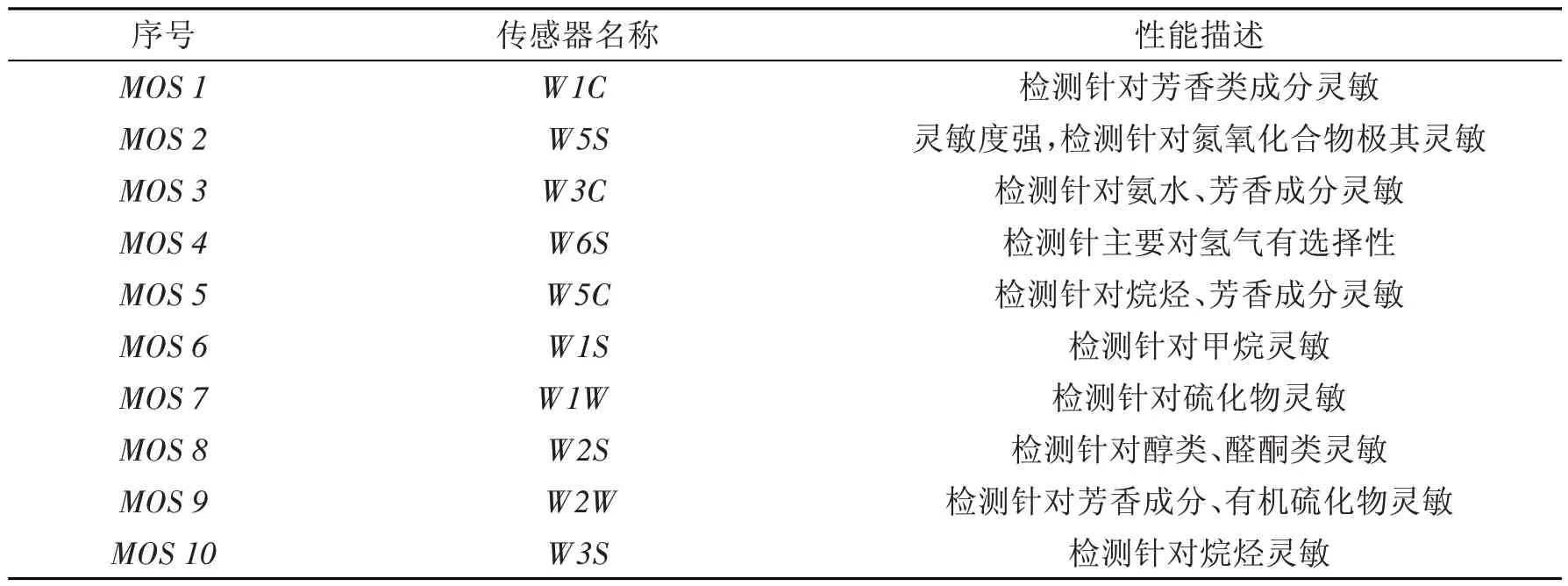

1.3.4电子鼻传感器检测

PEN3型电子鼻检测器由10种传感器元件组成[10],传感器所对应特定检测成分如表2所示.精确量取10 g(误差小于0.01 g)不同发酵时间段混合米粉,置于样品瓶,密封静置10 min,检测探头插入样品瓶,进行测定.程序设定参数:基线清洗时间110 s,检测准备时间5 s,样品测定时间120 s,样品流速为300 mL/min,载气流速为350 mL/min.

表2 电子鼻传感器名称与其响应物质

1.3.5发酵混合米粉风味物质分析

实验条件如下:

(1)顶空固相微萃取(HS-SPME)条件:

称取样品5.0 g(误差小于0.01 g)于顶空瓶,加入(0.789 μg/mL在乙醇(w/v))环己酮12 μL,密封瓶盖,插入手动进样器,50 ℃平衡15 min,进样口温度250 ℃,热解吸5 min.

(2)气相色谱与质谱条件:色谱条件,采用Phenyl Methyl Siloxane弹性石英毛细管柱(30 m×0.25 mm×0.25 μm);柱温40 ℃,保留4 min;升温程序,以5 ℃/ min升温至100 ℃;3 ℃/ min升温至220 ℃后,温度保持1.4 min;载气流量为1.5 mL/min;不分流进样,载气,(99.999%)高纯度氦气;溶剂延迟时间设置为3.0 min[10].质谱条件,离子源为EI离子源;温度设置为230 ℃;发射电流为200 μA;四级杆温度为150 ℃;接口温度为250 ℃;检测其电压为350 V;电子能量70 eV;检测重复三次[10].

(4)定性分析方法:是将未知化合物的质谱图与NIST.11 L谱库中的质谱进行比对,筛选出匹配度≥70的物质,采用IBM SPSS Statistics 19软件进行处理,用内标法(环己酮)做主成分分析(PCA)和因子分析[10].

保留指数的计算公式:

注:n、n+1为表征物流出前后正构烷烃碳原子数;t代表待测物在气相色谱中的保留时间(tn<t <tn+1);tn和tn+1为正构烷烃保留时间.

2 结果与分析

2.1 优化发酵混合米粉单因素分析

2.1.1米曲霉不同添加量对发酵混合米粉的酸度影响

由图1看出:将发酵前后数值对比,得出经米曲霉发酵前后各组间酸度值均升高显著(P<0.05).发酵物酸度值与接种量成正相关,表示发酵过程中发酵产物有有机酸的产生[11].结合图1、表3总结可得:第三组发酵物的米曲霉添加量为0.27%、发酵结束后酸度值为85.92°T,感官评分为80分.与其它组添加量的发酵物相比,此阶段的发酵风味、感官、品质等方面更加能让大家接受,与此同时不存在过度发酵后导致的的刺激性腐败味,相反的,风味中带有淡淡的香气.

表3 发酵物单因素实验的感官评分结果

2.1.2长双歧杆菌不同添加量对发酵物的酸度影响

由图1看出:所有组别发酵物酸度值的增长均随着长双歧杆菌添加变化不显著.经过对各组间酸度值数据对比分析后可得出:在米曲霉进行一次发酵阶段,二次发酵阶段后的总体酸度值均升高明显,数据显著.这可能是当环境因素达到长双歧杆菌生长需求时,菌种迅速生长,代谢产物随之积累,环境pH整体下降[12].表示发酵过程长双歧杆菌通过大豆低聚糖底物产生乙酸和乳酸等[13].根据表3、图1分析可得出最优组为第二组,单因素2接种量为0.13%、发酵后酸度值为113.3°T,综合感官评分85分.

2.1.3大豆低聚糖溶液不同添加量对发酵物的酸度影响

由图1看出:发酵物进行二次发酵,总酸度值呈现缓慢降低趋势,其数值低于米曲霉一次发酵阶段.在发酵初期,添加大豆低聚糖溶液后,酸度值存在上升趋势,但随着发酵时间的延长,酸度指标数值逐渐趋于平缓.这可能是由于发酵过程中,发酵自身酸性基团在发酵过程中被分解[10].表3、图1综合分析得出:第六组试验发酵物中大豆低聚糖溶液添加量为33.3%、发酵结束后酸度值74.16°T,综合感官评分为78分.即第六组试验结果为最优组.

2.2 发酵物随发酵时间挥发性风味区分度分析

2.2.1不同发酵时间发酵物PCA分析

PCA分析为多元统计方法,通常考察多个变量之间的相关性,对不同发酵时间下发酵物经过PEN3电子鼻化学传感器数据采集后,将信息进行分析,结合PCA空间分布,分析数据位置距离坐标原点的远近从而判断其贡献率大小,其贡献率越大越能更好地反映出样品信息[14,15].

从图2可看出:发酵物第1主成分贡献率为98.84%、第2主成分贡献率为0.11%,其中单独项贡献率总和为98.95%,数值大于95%,说明干扰较小.结果证明PCA方法适用于谷物发酵后样品挥发性成分的分析[16].对比分析可知,在一次发酵阶段,发酵物连续发酵过程中主成分分析中差异明显,在发酵12 h、18 h后,挥发性物质主成分分析差异不显著;二次发酵对比一次发酵,在第1、2主成分上存在显著性差异.

2.2.2不同发酵时间发酵物LDA

LDA分析是用于判断样品所属类型的一种统计分析方法.缩小同一类别的数据点的距离从而获得更精确的分类[17],能够更好地反映出测量样品之间风味物质的差异情况[18].

由图3分析可看出:不同发酵时间发酵物挥发性第1主成分和第2主成分的贡献率分别是92.83%和4.53%,总贡献率是97.36%.图3分析椭圆的分布得出:发酵物在0 h、6 h、30 h的挥发性成分与其它样品互不重叠,区分明显,表明LDA分析能够很好地区分不同发酵时间发酵物的挥发性风味物质[16].从椭圆间的距离分析,发酵物在12 h、48 h所代表的椭圆形间距较近,表示此发酵阶段发酵物挥发性成分差异较小;而发酵0 h和发酵6 h所对应的椭圆形距离较远,表明0 h与6 h发酵物与其它几组相比差异性较大;前后发酵阶段数据差异显著,表明二次发酵后,其挥发性物质发生了改变.LDA与PCA分析结果相符.通过此次分析得出,PEN3电子鼻分析技术对不同发酵时间发酵物样品进行分析方法可行.

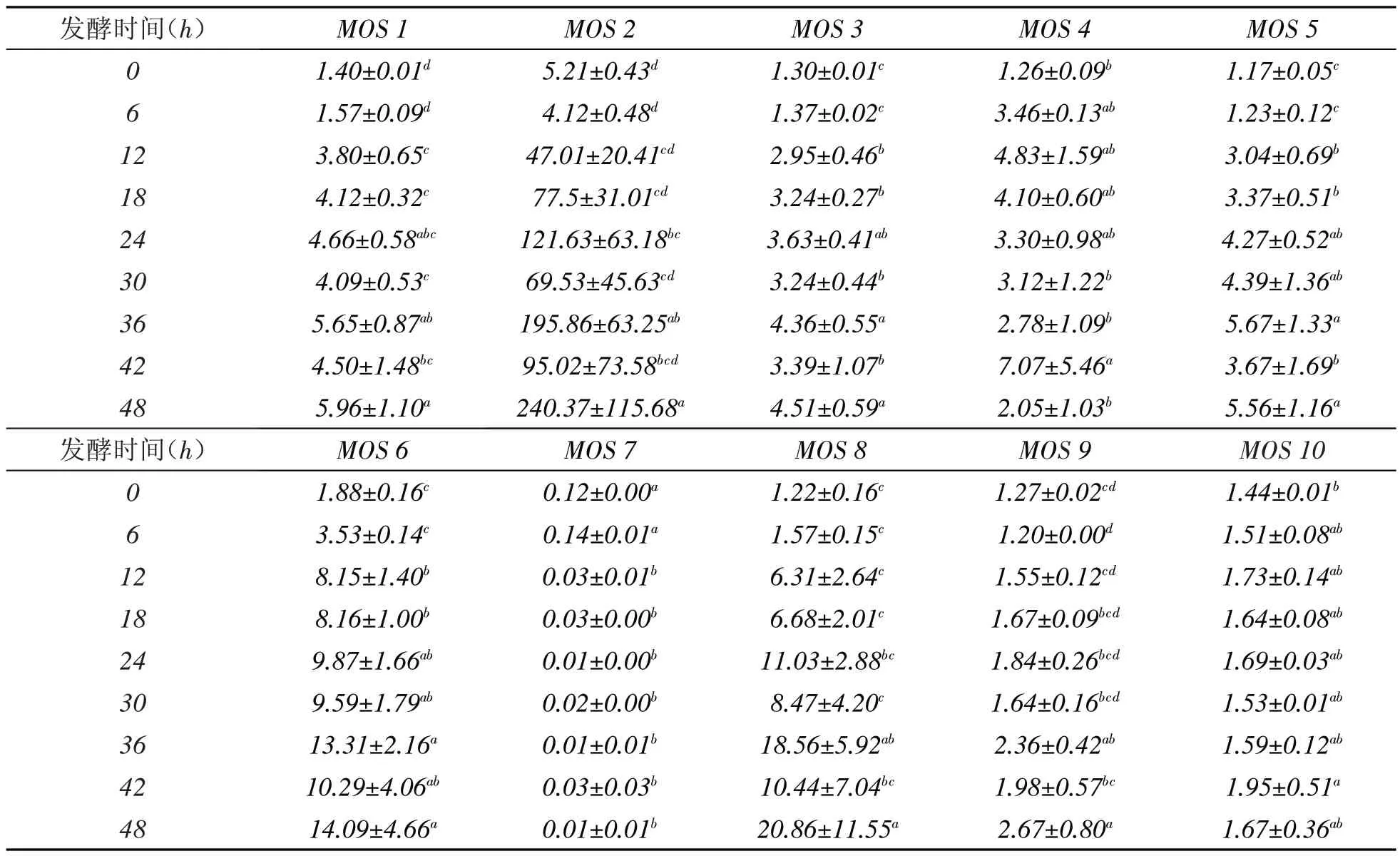

2.2.3不同发酵时间发酵物差异性分析

采用IBM SPSS Statistics 19软件进行处理,设置显著向水平为P<0.05.

从表4可以看出:响应值较大的是MOS 2号传感器,其次是MOS 6号和MOS 8号传感器,表明发酵物产生芳香类成分,MOS 2号传感器检测出氮氧化合物,MOS 6号传感器检测出甲烷及乙醇、含羰基类物质(MOS 8)普遍升高.在不同的发酵阶段,发酵时间对传感器MOS 1、MOS 3、MOS 4、MOS5号传感器的响应值影响不显著(p>0.05),其中对传感器MOS 2、MOS 6、MOS 8号的挥发性物质成分影响显著(p<0.05).结果表明,发酵物释放的挥发性芳香成分种类和含量随着发酵时间而变化,发酵产生的芳香类物质对发酵制品的品质及风味有巨大的影响.此结果表明发酵方法对食品的风味及营养品质的影响是积极的.

对表4进行比较分析可知,MOS 7、MOS 9、MOS 10号传感器数值没有发生显著改变,表明发酵前后并没有显著差异(p>0.05);对整体数据进行分析,在发酵初期0~6 h阶段相比于后阶段12~48 h,数据上存在显著性差异(p<0.05).经过数据对比分析了解到二次发酵相比于一次发酵产生了新的挥发性成分物质.则得出结论:电子鼻设备对分析发酵产物的风味是灵敏的,并且可以有效地分析出不同发酵时间段发酵物挥发性成分的差异[19].

表4 混合发酵米粉风味成分差异性分析

2.3 不同发酵时间发酵物的香气特征分析

2.3.1固相微萃取-气质联用分析总离子流图

经过检测,图4可看出:利用气相色谱-质谱联用技术从发酵产物中鉴定出20余种的挥发性风味成分,主要是醇、醛、酮和酯类等化合物.主要由于谷物中的多糖物质作为碳源经微生物发酵后,生成羰基化合物、醇类化合物等;以及氨基酸斯科特降解反应或高级醇的氧化、醛醇缩合反应等[20].发酵阶段挥发性风味物质的种类和含量均发生着变化.表明不同发酵时间段的发酵产物,其挥发性风味物质成分存在差异.通过对混合米粉进行二次发酵后可以有效改善其品质和风味,得到具有酱香味的复合米粉发酵产品[21].

2.3.2 固相微萃取-气质联用检测各风味物质比较

酵母菌发酵后产物中得到乙醇类物质,酯化反应产香的重要反应之一.酸化合物与醇化合物发生相互作用后得到酯类化合物,使得酯类风味含量上升[22].分子量低的酯类化合物香气浓郁,大部分表现为水果香[23].通过气相色谱-质谱联用技术检测出的多种挥发性芳香物质,在发酵前后棕榈酸乙酯含量升高显著,此类化合物随着发酵时间的变含量显著升高,棕榈酸乙酯呈微弱果香及奶油的香气.十一烷酸乙酯与水芹酸乙酯香味表现近似,呈现葡萄酒、椰子和坚果的香气[24].

苯醛具有特殊的风信子、肉桂、苦杏仁、樱桃和坚果气味,可作为食品添加剂的原料[25],适量添加可用于花香类配方的辅料[26].4-乙基愈创木酚、2-甲氧基-4-乙烯苯酚均可用作于食用香料、增香剂.此类物质的含量在第二次发酵中,比第一次发酵过程有显著增加.

从表5中可以看出,整体发酵阶段,特征挥发类风味物质发生了显著变化.经过发酵后,呈现出更多的风味物质,呈香的物质种类及数量均得到提高,与此同时能产生独特的酱香风味[10],也提高了消费者的可接受度.

表5 不同发酵时间的发酵物挥发性风味物质及含量(μg/100 g)

3 结论

单因素试验优化米曲霉、长双歧杆菌、2%大豆低聚糖溶液的添加量,分别为0.27%、0.13%、33.3%.在此条件下,通过SPME-GC-MS对不同发酵时间的混合米挥发性成分进行分析检测,对比不同发酵时间混合米粉的主要挥发性成分,在发酵前期0~6 h挥发性成分主要为烯烃类、酮类,在发酵后期12~48 h挥发性成分主要为酯类、酚类、醇类.发酵前后存在显著差异,其中随着发酵时间的延长,挥发性成分种类和含量都随之增加,二次发酵相比与一次发酵产生更多的呈香型挥发性物质,对于发酵米粉的贡献更大.酯类及烯烃类化合物为发酵混合米粉的主要呈香物质,同样也是发酵后的主要香气成分,赋予了混合米粉发酵产物独特的花香、果香等香气特征.而在二次发酵过程中,经过有关物质反应后使得酯类物质增加,呋喃类、酮类等都具有特殊的香气,这些成分都可用作食用香精香料,同样起到呈香的作用.二次发酵香气构成不仅种类多,而且与一次发酵样品差别较大,这一结果符合电子鼻PCA和LDA的分析结果.但在二次发酵24~48 h发酵时间段经过PCA、LDA分析后的分离效果不是很好.本研究通过SPME-GC-MS分析系统初步确定不同发酵时间混合米粉发酵物的风味成分种类及含量,结合电子鼻技术对其进行区分,这将为合理加工及质量控制提供参考.