论梁启超新民运动中的趣味启蒙思想

宋敏锋

(广东职业技术学院 马克思主义学院 广东佛山 528000)

在新时代中华民族文化自信培养过程中,既需要符合中国国情的理念去指导国民的行为习得,厚植爱国主义情怀,也需要从历史榜样人物的事迹中挖掘积极因素去激励国民提升民族文化自信。梁启超作为近代中国政界、文学界、法学界、史学界的百科全书式人物,他在1902年《新民丛报》创刊号中阐明了新民的宗旨:“本报取大学新民之义,以为欲新吾国,当先维新吾民。中国所以不振,由于国民公德缺乏,智慧不开,故本报专对此病而药治之。”[1]他用“中国之新民”的笔名在《新民丛报》中撰写的20多篇文章被收入《新民说》,被称为中国20世纪初的“人权宣言书”,鞭挞落后陈腐的封建价值观念,呼喊通过改造国民性以救国图强。他提出近代化的主体必须是人,人的近代化必须先于社会政治与经济结构的近代化。相信人、依靠人、解放人、教育人,这实属当时颇为先进的“人本主义”思想。

在回答如何“新民”的问题上,梁启超指出:“新民之义有二:一曰淬厉其所本有而新之;二曰采补其所本无而新之。二者缺一,时而无功”。[2]由此可看出,固守与革新是梁启超新民的总原则,他主张保存国民品性中优良的部分,根除劣性。作为中国传统文化的优秀继承人,身涉儒佛道法等诸家思想,梁启超在中国思想菁华的提取方面有一定的权威,但在国民公德养成方面,他认为要学习西方的权利义务、毅力尚武、进取冒险等精神。根据《欧游心影录》记录,法国大哲学家、柏格森的老师蒲陀罗对梁启超说过:“一个国民最要紧的是把本国的文化发扬光大。好像子孙袭了祖父的遗产,就要保住它,而且叫他发生功用。就算是很浅的文明发挥出来都是好的,因为它总有它的特质”。[3]梁启超对柏格森师徒颇为推崇,他们的观点也坚定了梁启超保存与发扬中华民族优秀传统文化的思想,在学习革新的同时,也要注意保留固守。在梁启超的晚年时光里,他总结自己在学术界发展多年的经验,对于新民思想又增添了感悟与理解,付诸于新民实践之中,为国家培育出大量的栋梁之才。总体而言,梁启超的新民运动,从1902年正式提出到1929年先生离世,至少坚持了27年。清末时期许多文人都在研究救国思想,为什么梁启超的新民思想理论框架可以渐趋完善,脱颖而出?他的学术思想本来就有深厚的国学功底,同时欧美游历的经历也为他带来西方学术思想的洗礼,从而形成了“古今中外各种思想融于一身”的特质,加上他独特的从政经历与眼界见识,梁启超在不断摸索中完善新民思想。

梁启超趣味启蒙思想的内涵与特色

我是个主张趣味主义的人,倘若用化学划分“梁启超”这件东西,把里头所含一种元素名叫“趣味”的抽出来,只怕所剩下的仅有个零了。我以为,凡人必常常生活于趣味之中,生活才有价值。[4]

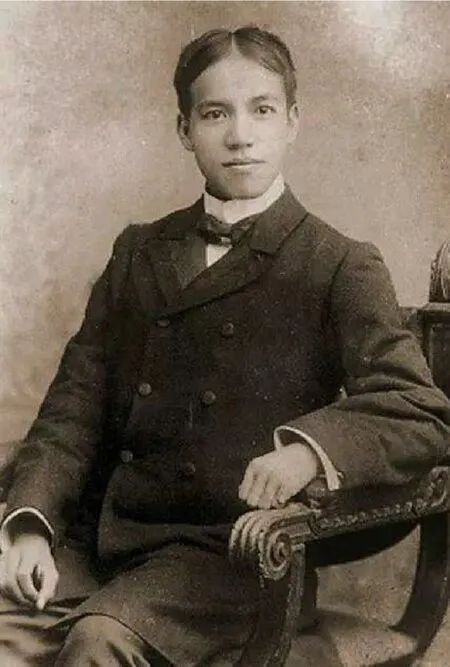

——梁启超

“趣味”这个概念,意为情趣、旨趣、喜好、兴趣。“趣”字语似“趋”,字面意思为走而取之。“味”指人的主要身体感官之一,可引申为选择、品味。从人的活动规律出发,人必须感知世界万物,才能形成好感,在待物与做事的实践中,形成一种稳定的心理偏好、精神享受与价值追求,最后形成趣味。趣味的形成,体现了人的主体选择性与客体满足主体需求的有效性与普遍性,但起主要作用的还是人的主体能动选择的实践过程。梁启超本就是一个乐观阔达、率直爽朗之人,小时候有一次刚回到家,大喝了几口水,客人写了个“龙”字问他是否认识,他说看不明白,客人教育他“饮茶龙上水”,举止需文雅,他才思敏捷地直接回应“写字狗爬田”,这一妙对直到今天还在社会上广泛流传,可以看出他是从小领会中国文学的“趣味”内涵的。

无论在中国还是国外,趣味一词在文学作品中都早已有之,梁启超并不是这个词语的创造者。梁启超也不是在人生早期就高度重视趣味,他在1921~1922年发表的《什么是文化》《美术与科学》《敬业与乐业》《书法与美》等文章中屡次提到“趣味”,但他在出游欧洲之前的文章里,鲜有出现这个词。也就是说,欧洲之行是一个分水岭。梁启超重新思考中国传统文化中的人文价值与哲学内涵,他曾感叹其平生最佩服“莫问收获,但问耕耘”的观点。梁启超也深知要使万千国人做到此点实属不易,结合他的人生经验与感悟,他提出了趣味生活(学习)的观点。梁氏从来不取“消极主义”,虽然晚年由于政坛路途不能维系,把精力投入到学术与教育之中,但是他把这段历程称为“从别的方面有所积极”“尽吾天职效忠于国家社会”。“趣味主义”是梁氏吸收西方的生命创化理论和中国古典美学中的“趣味”精神,并不断地加以综合改良而得的时代创新。

趣味的产生是人在审美过程中自发形成的,不需要附带外在功利目的。趣味是“无利害的”和“自由的”。所以梁启超说:“我们若拿学问当敲门砖来看待,断乎不能有深入而且持久的趣味。”人要养成深入而持久的兴趣,就要超越功利性的目的,以一种“为趣味而趣味”的姿态展现出自由的选择,这种自由是超出社会功利性自由的本体自由。趣味就是趣味,是一种纯粹的目的,而不是一种功利的手段。梁启超自称为:“我是感情最丰富的人,我对于我的感情都不肯压抑,听其尽量发展。发展的结果常常得意外的调和。‘责任心’和‘兴味’都是偏重于感情方面的多,偏重于理性方面的少。”[5]这句话表达了梁启超率真热忱的一面,此处语境里“理性的一面”,是对生活环境物质需求的考虑,他认为人格健全的人应当遵循于自己的内心,做出应合本体的选择。结合国外研究状况与中华民族特质,他为国人精神素质提升做出了一次高层次设计,他把趣味思想定位为长期提升国民素质的救国策略。

启蒙,亦即开导蒙昧,普及新知识,使受众明白事理。受众在不具备验证科学知识的能力时,只能简单使他们记住结果而应用科学知识,这种忽略证明过程直接教之使用的教育方法称为启蒙,在使用的过程中,对象会逐渐领悟到其中的道理。梁启超认为中国需要一场新民运动,他的研究思路遵循本身研究成果必须使民众思想有所进步这一出发点。从旅欧前的热血呼喊,到回国后的潜心教化,虽然启超本人并没有明说他的思想是启蒙思想,但作为名噪一时的学者,他的思想确实对当时的社会思想改造起到积极的推动作用。从启超趣味主义的提出过程来看,他的趣味启蒙思想最大的特点是带有对国家民族的责任心,为当时国民提供一条个人趣味思想权利与家国共存思想义务相结合的改良路径,应合当时社会的需要。

在中西结合的学术背景下,梁启超趣味启蒙思想的提出,是凝练了中国历史悠久的文化,同时吸收西方优秀的学术思想从而“嫁接化合”出的新的理论成果,是具有自己中国特色的新的趣味主义启蒙思想。理论产生于实践,而又继续指导实践。梁启超身体力行地贯彻为兴趣而兴趣的宗旨。他严格规划好自己的会客时间,对外宣称自己每天要利用空闲时间做“四人功课”——麻将,即使是游戏放松维度的趣味,启超也没有沉迷;他把学问当成最重要的兴趣并日日坚持,在临终前还在撰写《辛稼轩年谱》,真正做到“以兴趣始,以兴趣终”。

梁启超趣味启蒙思想的措施与成效

梁启超把劳作、艺术、学问、游戏视为趣味四大典型主体。因为按照趣味自身的标准“以趣味始以趣味终”来判断,“能为趣味之主体者,莫如下列的几项:一劳作、二游戏、三艺术、四学问。”[6]也即是在漫长的人生中使普通劳作成为自觉的愉快创造活动;使诗歌等艺术鉴赏创作成为人生的理想表达抒发渠道;使学问与知识成为人类通向生命完满的基础积累与成功条件;使游戏娱乐成为劳动者缓解身心压力、释放疲劳与负能量的捷径。梁启超把自己对做学问的坚持归纳为受到“趣味主义”的影响,把平常人眼中枯燥繁杂的学术研究结合自己的兴趣点进行钻研,所以他在不同学科学术领域涉及面如此之广,在当时是无人能及的。梁启超不仅把自己的“趣味学问主义”传授给子女,而且也无私地向学生、向大众传播。当然梁启超有个人的兴趣与爱好,但能够潜移默化地影响国民的思想,改造国民的行动,才能称为启蒙,以下以家庭与社会两方面分析这种趣味启蒙思想的措施与成效。

梁启超家教书信中的趣味启蒙思想

家庭教育是子女成长路途的第一站,也是最重要的一站。梁启超在晚年的著作中大量使用“趣味”一词,他认为趣味是生活的原动力,他对子女亲切平和,在他们的学习路上作出因材施教的指引,更确切而言,是“因趣施教”。比如在对待学问的态度上面,梁启超用趣味来解释学问的性质,“我们为什么学数学,因为数学有趣,所以学数学。为什么学历史,因为历史有趣,所以学历史。为什么学画画,学打球,因为画画有趣,打球有趣,所以学画画,学打球。”[7]梁启超主张孩子根据自己的性情,选择符合自己的业余兴趣爱好,如写字、绘画、音乐等。

在子女选择专业的人生大问题上,梁启超也秉承一贯的趣味宗旨。就思庄在美国表现出对生物没多大兴趣一事,梁启超写信给思庄说:“凡学问最好是因自己性之所近,往往事半功倍。你离开我己很久,你的思想近来发展方向,我不知道,我所推荐的学科未必和你的适,你应该自己体察做主,用姐姐哥哥当顾问,不必泥定爹爹的话。”[8]梁启超充分表现了他对思庄专业选择的尊重,认为子女的兴趣爱好是他们最好的导师,这种做法倡导“趣味主义”,体现了其精神实质。这种趣味主义也取得了成效,后来思庄成为了中国著名的图书馆专家,梁启超的九个子女个个成才,在国外留学的也全都回国报效,充分地体现了他趣味思想中的爱国因素。

梁启超教育子女:“天下事业无所谓大小,只要在自己的责任内,尽自己力量做去,便是第一等人物。”他认为子女选择的事业必须是自己真正有兴趣的事业,这样才能尽心尽力去做,成为领军人物。他认为不仅在成功里面感觉趣味,而且要在失败里面感觉趣味,努力追求,不言放弃,每个人都把自己分内的事情做好,民族与国家的问题就有了解决的基础,这种增强对自己、对国家责任感的教导,把个人利益与国家利益紧密联系在一起,迸发出爱国主义的气息。

梁启超课堂演讲中的趣味启蒙思想

梁启超认为,学校趣味教育的功用在于培养学生对于学问作为趣味主体的兴趣。“教育家无论多大能力,总不能把某种学问教通了学生,只能令受教的学生当着某种学问的趣味,或者学生对于某种学问原有趣味,教育家把它加深加厚。所以,教育从积极方面说,全在唤起趣味。从消极方面说,要十分注意,不可以摧残趣味。”[9]“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”梁启超对中华学子的要求至今仍在华夏大地上流传。在实施方略上,梁公提倡以“趣味”人生目的引领“自强”人生志向。

旅欧回国后,梁启超辗转在北京、上海、天津三地进行演讲,他的演讲声情并茂,情深动人。梁实秋回忆道:“先生的讲演,到紧张处,变成了表演。有时他掩面,有时顿足,有时狂笑,有时叹息,手之舞之足之蹈之,听他讲到他最喜欢的《桃花扇》,讲到‘高皇帝,在九天……’那一段,他悲从中来,竟痛哭流涕不能自已。”[10]启超真情实意的举动,正教育了学生,趣味的养成,需要阅览大量的典籍,接触广袤的物质与精神知识,并把自己的感情投入,激发一种“生命冲动”。一旦养成这种以“趣味”为宗旨的学术精神,生活中每时每刻皆可咀嚼回味,有这样的投入度,何愁学术难做,主题难寻。而同时,这种“趣味”必须是对国家、对社会,皆可无愧于心的一种负责任的趣味,教育学生积极向积极趣味靠拢,也就相对消灭了低级趣味滋长的空间,提高学生的审美标准与思想觉悟,引导他们去做对社会有益的事情,通过提升社会价值的目标追求,形成个人素质的全面发展,最终达到个人价值的实现。

趣味启蒙思想在新民运动中的地位与作用

梁启超从旅欧回国之后开始重视“趣味主义”,他的启蒙思想在前后有巨大的转变,袁世凯称帝、张勋复辟与段祺瑞的钳制使他对顶层设计宪政改良失去信心,于是在结合自身转向学术与教育的情况下,他的新民运动向趣味启蒙转变,既然转型是“从别的方面有所积极”,那么新民运动也可以从另一个维度进行拓展。针对国民的趣味教育,逐渐改良国民的审美感与价值观,无疑成效会更加缓慢,但是启超坚信这是一条有望成功之路,并付诸实施。

表1 梁启超新民思想的两种启蒙类型

从表1可以看出,梁启超启蒙思想向趣味维度的转变,不仅仅是因为人生事业的转移,更多的是他重视人本潜能的开发,通过提升国民的精神进而改造政治,他反对从实用主义的角度把西方的政治、社会制度硬套在中国之上。他是吸收借鉴了当时西方最先进的理论成果,并与中国实际相结合而提出趣味主义的启蒙观。以往大众关注更多的是他的纯政治话语启蒙,譬如“少年智则国智,少年强则国强……少年雄于地球,则国雄于地球”,在回答如何使少年智,使少年雄这个问题上,他凝练出趣味启蒙思想,提倡潜移默化与开明引导少年的主观能动性。在趣味启蒙思想为国家培养优秀国民这一点上,它可以一定程度上达成政治启蒙的效果。政治启蒙倾向于政治话语灌输,趣味启蒙着力于趣味开发引导,更贴近于启蒙思想的本质。由此,趣味启蒙是梁启超新民运动后期的一个重要代表性思想,是对前期政治启蒙批判性的继承与创造,以全新的视角承载“新民”的任务。无疑这又是梁启超家国思想的一次较大转变,他的学生李仁夫曾经回忆,他与同学楚中原曾一起去拜访梁启超,其间楚中原问梁启超:“一般人都以为先生先后矛盾,同学们也有怀疑,不知先生对此有何解释?”梁启超听了后沉吟了一会儿,然后以带笑的口吻说:“这些话不仅别人批评我,我也批评我自己。我自己常说,不惜以今日之我反对昔日之我,政治上如此,学问上也是如此。但我是有中心思想和一贯主张的,绝不是望风转舵,随风而靡的投机者,我的中心思想是什么呢?就是爱国。我的一贯主张是什么呢?就是救国。”[11]无论身处何种境遇,梁启超对于他认为于国家有利的事情,即使要转变思路,作出调整,也欣然接受。

梁启超启蒙思想对后世作出了巨大的贡献,李生认为:“他的启蒙思想,在当时,甚至在辛亥革命以后,都产生过巨大的影响,包括毛泽东、郭沫若等整整一代中国青年,都曾受到过梁启超思想的影响。”[12]毛泽东把自己笔名取为“子任”,也创立了新民社团,新民主主义革命时期,他充分重视群众工作,开展群众路线,充分体现了一种“人本思想”。而且就梁启超趣味启蒙的本质而言,要真正激发学生的求知欲望,需要真正尊重学生的兴趣选择,合理引导,这个理念仍在当今教育圈里盛行不衰。当今中国强调创新,创新是一个民族进步的灵魂,是一个国家兴旺发达的不竭动力。创新的主体是人,要最大程度地解放人身上的枷锁,就要呼唤他们能动作出主体的趣味选择,梁启超的趣味启蒙是极具前瞻性的。

结论与展望

趣味启蒙思想是梁启超晚年集一生所学,汇中西菁华而创的国民性改造思想,在近代中国为中国社会带来一种积极向上的思想风气,也起到了为国家培养创新性人才的作用。梁启超相信中国革命的前途是光明的,中国国民素质的提升虽是长期性的民族工程,但在未来实现可期。趣味启蒙凝聚了梁启超对中国未来前途的强烈信心与策略贡献。展望新时代,在一带一路战略指导下,中国人如何以更加自信,更加文明的面貌出现在世界民众眼前,我们可以回顾梁启超为国民提供的这个方略,以趣味探寻为根本引擎,以爱国报国为方向指针,培养国民的创新创造素质与责任担当意识。