从地方志文献看海南汉语方言亲属称谓词

翁 培

(西南交通大学 人文学院,成都 611756)

亲属称谓是汉语言群体中使用频繁的基本词汇,也是维系家庭和社会生活的重要纽带。研究亲属称谓的历时演变和共时系统,是词汇研究的重要内容,也是了解某一地区文化特征和社会关系的重要依据[1]1。

方言亲属称谓的研究成果颇丰,但对海南汉语方言亲属称谓的研究,目前成果不多。刘剑三[2]对海南汉语方言“姑姨舅”类亲属称谓的特点进行探析。符其武[3]在做琼北闽语词汇研究时提及了亲属称谓。林春雨[4]29讨论了海南文昌话的逆序称谓。唐可杨、曹海峰[5]探讨了海南明清风俗志中亲属称谓习俗。海南方志中记载的风俗、艺文、建置等方面的内容近年来逐渐得到了关注,但方言的研究成果寥寥。本文的研究对象是海南方志中记载的汉语方言亲属称谓词,不辨具体的子方言。

一、 海南汉语方言亲属称谓的形式特点

(一)音节构成

海南汉语方言亲属称谓词主要以单音节词和双音节词为主,其中双音节词占多数,三音节和四音节亲属称谓词数量较少。在我们统计的344个亲属称谓词中,双音节词187个,占到了54%,单音节词101个,占29%,三音节词52个,占15%,四音节词4个,只占1%。单音节词如“公、妈、父、母、伯、叔、婶、兄、哥、姊、妹”[6]759等。双音节词如“伯爹、伯姩、哥弟、老弟、大姊、姑嬛、姨嬛、舅嬛、郎家”[7]873等。三音节词如“外家父、外家母、公爹孙、仔新妇、二伯爹”[7]873等。四音节词基本上是由双音节词组合而来的,如“大姊姨嬛”“大姊舅嬛”[7]873等。从音节方面来看,海南汉语方言词汇双音节化的速度要慢于普通话,因此保留了大量的单音节亲属称谓词。琼海市古时称为乐会县,我们将宣统《乐会县志》[8]335和《琼海县志》[9]740-741中的亲属称谓词进行比较,能够更加直观地看出海南汉语方言亲属称谓词的承袭,详见表1。

表1 宣统《乐会县志》与《琼海县志》中的亲属称谓词比较

(二)结构方式

海南汉语方言中的亲属称谓主要有附加式构词和逆序构词。

1.附加式构词

海南汉语方言亲属称谓词多用附加式构词法,主要分为两种,附加前缀和附加后缀。前缀中较为典型的有“阿”和“老”,后缀有“囝”。

(1)前缀“阿”

“阿” 用在人名前,有表亲昵的感情色彩。海南汉语方言亲属称谓词的高频前缀“阿”,各地在搭配和含义上都有所不同,但几乎涉及了所有亲属类别,如“阿公、阿妈、阿爹、阿姩、阿姐、阿弟”[9]740等。其中,《琼海县志》详细记录了亲属的背称和面称,如父亲背称为“爸”,面称为“阿爸”或“爸;母亲背称为“母、娘、妈”,面称为“阿母、阿娘、阿妈”;祖父背称为“公”,面称为“阿公”或“公”[9]740。

(2)前缀“老”

前缀“老”在海南汉语方言中出现的频率也很高。这一构词可分为两种情况。第一种为“老”不带有任何词汇意义,亲属称谓词加“老”后,意义发生改变,如“公”和“婆”是分别用来称呼“祖父”和“祖母”的,而“老公”和“老婆”则用来称呼“丈夫”和“妻子”[9]741。第二种为“老”带有一定的词汇意义,并兼有一定的语义色彩,“老+亲属称谓词”构成拟亲属称谓,如“伯爹”是用来称呼伯父的,而“老伯爹”则用来称呼老伯伯[7]872。

(3)后缀“囝”

海南汉语方言中存在着大量的训读现象,训读即对某字(词)不读其本音,而是用另一意义与之相同的字(词)来读它。“囝”《集韵》九件切,在海南方言中读[kia3],海南汉语方言的中的“仔”和“子”均训读为“囝”[10]。“囝”相当于北京话的“儿”或“子”,不同的是“囝”在海南方言中既可以单独成词,表示“儿子”,又可以作为词缀。第一种是与表示性别的方言特征词结合,表较小的人。如称呼女儿为“妰女甫囝”[ta1bau3kia3][6]741,[7]872,[11],“妰女甫”是“女人”的意思,加上“囝”,表“女儿”。又如称呼儿子为“公爹子”[koŋ1de1kia3][11]。第二种是表示喜爱或亲昵的感情,如称呼丈夫为“老公仔”[lau4koŋ1kia3],妻子为“老婆仔”[lau4Φo2kia3][7]873。

2.逆序构词

海南汉语方言有一种特殊的称谓法,即“称谓+排行”的逆序称谓法,这种称谓在《文昌县志》中有所记录,而未见于其他区县方志。如称呼“小叔”,澄迈话为“尾爹”[12],而文昌话为“爹尾”[7]873,显然,这是“排行最小的叔父”倒装而成的。与此类似,“爹五”表示“五叔”[7]873。这种逆序称谓是文昌特有的,但逆序称谓并不是文昌亲属称谓的唯一说法,符合汉语偏正结构的“二爹”也可以用来称呼“二叔”[7]873。

有学者做过调查,这种逆序称谓只在文昌地区较为普遍,农村地区和老年人群体中使用人数较多,而城镇年轻人则较少使用这种称谓[4]30。

二、 海南汉语方言亲属称谓的语用特点

与普通话相比,海南汉语方言亲属称谓有其独特的丰富性和复杂性,具体体现在有偏称现象,从他称谓,“同指异称”现象以及称谓共用现象。

(一)偏称

偏称即对父母以疏称谓,是我国东南沿海的习俗。早年间,父母担心生下来的孩子难以养活,便让子女以不太亲近的称谓来称呼自己。早在唐代,就有称父为哥的现象,《旧唐书》记载玄宗称高宗为四哥[13],《淳化阁帖》收唐太宗书和唐高宗书,太宗称“哥”称“敕”[14]。

偏称现象在海南也存在,如道光《琼州府志》[15]和宣统《乐会县志》[8]皆记载有“母,曰娘,曰妈。孺子恐其难养,则令称母为嫂,或曰姐,曰姩。”这充分说明了古时海南地区人民的迷信心理,认为若子女的生辰八字与自己相克,则会发生不幸,为避凶求福,打破相克,刻意选择疏远的称呼,以求在称谓上否认原本的父母与子女的关系。这种称谓变成一种习俗延续了下来,现在依然保留在海南某些地区,如万宁话的“父亲”可称为“父、爹、兄、哥、叔”,“母亲”可称为“母、娘、嫂、姐、婶”[11]。

(二)从他称

胡士云[1]28指出“从他称谓”是用同一个亲属称谓形式来表述两种或两种以上的关系,这种称谓的使用受范围和辈分制约。从范围上看,从他亲属称谓多用于一个家庭内部。从辈分来看,从他称谓多见于平辈或上下各差一辈的关系中。平辈婚姻关系中存在从夫称谓和从妻称谓,上下差一辈的血缘关系中存在从母称谓和从子称谓。

“从夫称谓”和“从妻称谓”现象普遍。如媳妇称“夫之父”为“爸”,“夫之母”为“母”,称呼丈夫的姐姐为“姐”,称呼丈夫的妹妹为“姑嬛(哥称其妹)”;丈夫称岳母为“妈”,称岳父为“爸”等[7]873。

“从母称谓”现象也存在,如在万宁[11]和乐东[6]759,“外祖母”和“祖母”都可称为“妈”。

“从子称谓”在海南也不乏其例,多见于平辈称谓中。在万宁,称呼妹妹为“姑母”[11];在屯昌,称呼妹夫为“丈爹”[18];在文昌,称呼夫妻为“爹姩”,称呼弟弟为“舅嬛”,称呼弟媳为“妗”[7]873。夫妻双方对兄弟姐妹及其配偶的称呼,多包含了“爹、姑、姨、姩、妗、舅”等词根,这些都是站在子辈角度的称谓。

(三)同指异称

“同指异称”是指称呼同一亲属关系人所用的称谓形式不同,胡士云[1]94指出,普通话中每种称谓平均有五种以上的说法,而这一现象在祖辈、父辈、平辈、子辈和孙辈的亲属称谓语中都普遍存在。

同一亲属关系的人在不同的方言点有不同的称谓形式。如外祖父之称,乐东称为“公”[6]758,琼海称为“公”“阿公”[9]740,万宁称为“外公”“外家公”[11]。伯父之称,乐东县称为“伯”[6]759,琼海称为“伯爹”[9]740,万宁则称为“伯爹”“阿爹”[11]。

即便在同一方言点,称谓有时也不同。在万宁,姑妈有三种称呼,分别为“姑母”“姑嬢”“嬢”[11]。姐姐有四种称呼,分别为“姊”“大姊”“姐”“阿姐”[11]。在琼山,弟弟有三种称呼,分别为“□□lau3di5”“□□ku5xiaŋ2”“□tok7’”[16]。

(四)称谓共用

称谓共用指同一方言点中同一个亲属称谓形式所指称的对象不同。普通话中,不同的亲属关系人一般都有不同的称谓形式,而在海南汉语方言中,却普遍存在着不同亲属关系使用相同称谓形式的现象,具体体现在以下两个方面。

1.父系亲属和母系亲属称谓共用现象

父系母系亲属称谓共用的现象在祖辈、父辈中较为多见,如表2。

表2 父系、母系、亲属称谓共用现象

由上表可见,祖辈亲属称谓中,乐东话称祖父和外祖父都为“公”,称祖母和外祖母都为“妈”;琼海话称祖父和外祖父都为“阿公”(面称)、“公”(背称);称祖母和外祖母都为“阿婆”(面称)“婆” (背称);万宁话中祖母和外祖母都可称呼为“妈”。

父辈亲属称谓中,琼海和文昌有父系和母系亲属称谓共用的情况。琼海话称伯父和舅父(比母亲大)为“伯爹”,父母之姐都称为为“姆”,父母之妹都称为“女万”。文昌话称父母之姐妹都为“姆”和“迈”。

2.血亲和姻亲亲属称谓共用现象

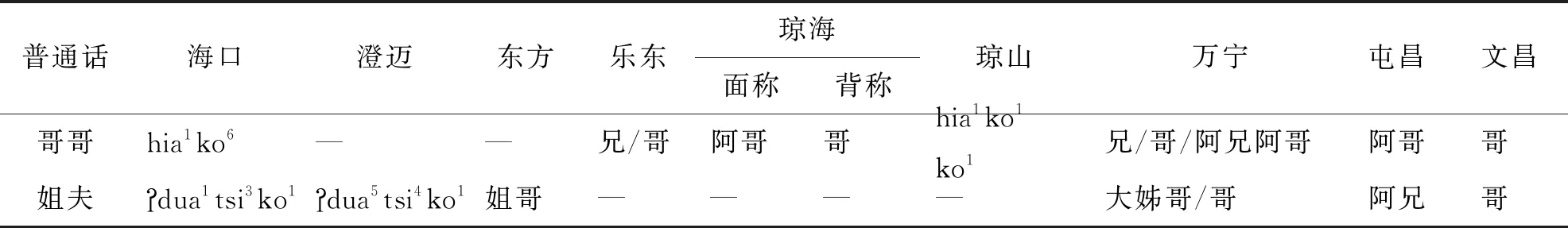

有些地区的亲属称谓不仅不区分父系和母系,也不区分血亲和姻亲。这种现象在平辈称呼中较为多见,如表3。

表3 血亲和姻亲亲属称谓公用现象

平辈亲属称谓中,万宁县和文昌都有血亲和姻亲称谓共用的现象。万宁的“哥”既可用来称呼“哥哥”,也可用来称呼“姐夫”。文昌可以用“哥”来称呼“哥哥”,也可来泛称“姐夫”,不同的是称“哥哥”时音为[go6],泛称“姐夫”时音为[go1]。可见,在文昌话可以通过语音手段来区分“哥哥”和“姐夫”的称谓。

三、 海南汉语方言亲属称谓词反映出的社会关系

一定时期的亲属称谓可以反映该时期的社会关系。通过对海南方志中汉语方言亲属称谓词的考察和研究,我们可以认识到其所折射出的社会和历史。

(一)社会等级观念

海南作为中国边陲之地,长期处于自给自足的小农经济,封建宗法等级制度森严,这种等级也体现在家庭中。称谓的使用表现出“长幼有序,贵贱有别,贫富轻重皆有称”的特点。宣统《乐会县志》载:“父母称呼贵贱各别,上户则称官称娘,中户则称哥称嫂,下户则称爹称妈。”[8]严格地区分了社会各阶层对父母的称谓,以体现等级尊卑。社会分层是社会价值体系的一个重要组成部分,应当与当前社会的价值体系相一致,当代中国的阶层结构,是一个综合体,强调建设“和谐社会”,追求社会公正,弱化等级观念[17]。旧时依据社会等级称呼亲属的现象在海南的绝大部分地区已经消失,但在屯昌话中,还能在亲属称谓中看到旧时等级制度的痕迹。如屯昌话称“父亲”为“阿官”,媳妇称丈夫的父亲为“官爹”[18],都保留了封建社会中上户所用的称谓“官”,这种承袭,一方面可能体现了男性长辈的地位及威严,另一方面也意味着家庭关系在社会生活中依然占据重要的地位。

(二)男尊女卑的封建观念

在中国长期封建社会制度的压迫下,男尊女卑的观念根深蒂固。这在海南汉语方言亲属称谓系统中有明显的表现。如通行于琼海[9]741、文昌[7]873、屯昌[18]的“姆”虽然可以兼称父系和母系的亲属,但性别则明确为女性。女性的配偶及子女称呼女方亲属时,常常加上标记词“外”以示内外之别,如道光《琼州府志》“母之兄弟”称为“外伯爹”,这也与许多方言区的称谓相似。海南绝大部分地区(包括海口、乐东、琼海、文昌、万宁、澄迈、白沙、屯昌。)都称“女婿”为“郎家”,部分本该使用女性称谓的地方却被男性称谓所替代,这也从侧面反映出该地区重男轻女的传统思想观念。

(三)与少数民族语言接触密切

海南汉语方言对“父之姐妹”和“母之姐妹”的称呼重视长幼之分,如父母双方的姐姐均称为“姆”,妹妹均称为“女万”[9]741。除此外,舅类称谓也有长幼之别,母亲的哥哥称为“伯爹”,母亲的弟弟称为“舅爹”[9]741。这种父母之兄弟姐妹长幼区分与古汉语以及北方类型称谓不同。刘丹青[19]认为这可能是受到百越-壮侗语的影响。黎语是壮侗语族的一支。《白沙县志》[20]317-318记录了详细的黎语亲属称谓,试将其与《琼海县志》中记录的琼海话比较,可发现它们在父母兄弟姐妹的亲属称谓上有着一致的地方,如表4。

表4 海南汉语方言与黎语的亲属称谓

与黎语相比,汉语方言虽然用词大不相同,但在词义系统上却与黎语相似。黎语的亲属称谓严格区分长幼,不仅父母的兄弟姐妹长幼有别,其配偶的长幼也要进行区分。除上表列举的之外,黎语在平辈称谓中也有长幼之别。如“堂姐(父弟、父妹之女)”与“表姐(母弟、母妹之女)”都称为“□noŋ2”[20]317。由上表还可看出,黎语比汉语方言更加不注重血亲与姻亲称谓的区分,如“舅父(母之兄)”“姑父(父姐之夫)”“姨夫(母姐之夫)”都称谓“□sщi3”[20]318。“姑母(父之姐)”“姨母(母之姐)”“舅母(母兄之妻)”都称为“□kiŋ4”[20]318。我们能从以上亲属称谓系统中看到黎语的影子,而黎语的亲属称谓系统中也出现了海南汉语方言借词,并逐渐保留了下来[21]。语言接触是一个双向互动的过程,在两种语言的词汇系统中均有不同程度的体现。

结 语

亲属称谓是我们了解地域民族文化的一扇重要窗口,它的形式和内容会随着社会的变迁而改变。本文依托海南地方志中的方言材料,整理海南汉语方言亲属称谓词,通过描写和对比,从亲属称谓词的形式特点、语用特点以及其所反映出的社会文化特征三个方面做了介绍与分析。海南汉语方言亲属称谓词保留了其鲜明的地域文化特征,但也随着社会的变迁与民族的交往展现了其与普通话和少数民族语言的共性特征。最后,由于语料全部来源于地方志文献,各地方志编写者不同,体例不一,出版时间不尽相同,有的已经距今时间较长,研究结果会带有一定的片面性和滞后性,还需要日后辅之以方言调查,这样才能更加全面地反映海南汉语方言亲属称谓系统的全貌。