拥有更多的女生同伴有助于提高学习成绩吗?

——对性别同伴效应的估计

刘泽云,田 梦

一、引言

现有研究表明,在我国义务教育领域,学生的学业成绩存在明显的性别差异。女生的学习成绩总体上优于男生(Lai, 2010;王进和陈晓思,2013;孙志军等,2016;于开文,2016;李美娟等,2019),甚至女生的数学成绩也显著高于男生(陈彬莉和白晓曦,2020)。不过,学科之间学业成绩性别差异的程度有所不同。李美娟等(2019)基于北京市八年级学生的监测数据,发现女生的各科成绩均优于男生,但英语成绩的性别差异最大,语文成绩的性别差异次之,数学成绩的性别差异最小;王骏(2018)基于北京市三个区小学四年级的调查数据也得出相同的结论。国外相关研究同样证实了学业成绩存在性别差异,多数研究发现男生的数学和科学成绩较高而女生在文科方面表现得更加出色(Machin and Pekkarinen,2008;Ellison and Swanson,2010;Dickerson et al.,2015),但也有研究认为男生在总体上落后于女生(Fortin et al.,2013)。

教育经济学领域的大量国内外研究证实了同伴群体对学生个体的学业发展会产生关键性的影响,即存在同伴效应(peer effects)(Sacerdote, 2011;杜育红和袁玉芝,2016)。因此,如果学生的学业成绩存在性别差异,那么同伴的性别结构(gender composition)势必会对个体的学业成绩产生影响。目前,许多国外研究基于同伴效应的研究视角,使用班级或学校内女生的比例或好朋友中女生的比例衡量同伴性别结构,分析了同伴性别结构对学生学业成绩的影响,这种影响也被称为性别同伴效应(gender peer effects)。相比之下,尽管已经有国内学者开始关注我国基础教育领域中同伴性别结构与学生学业成绩的关系(Hu, 2015; Lu and Anderson, 2015; 袁玉芝,2016),但研究方法还有待改进,在研究内容的深度和广度方面也还存在局限,有必要开展更为深入细致的研究。

学生学业成绩的性别差异是否会导致性别同伴效应,即拥有更多的女生同伴是否有助于提高学生个体的学习成绩?这在教育领域的同伴效应研究和性别差异研究中显然是一个有价值的理论问题,对于合理配置教育资源、发挥学生同伴的积极作用、促进不同性别学生共同发展也具有重要的现实意义。本文使用中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)2014—2015学年追踪调查的数据,基于教育生产函数的理论框架和同伴效应的研究方法,估计了班级性别结构对学生学业成绩的影响,进一步分析了性别同伴效应在不同学生群体间的异质性,并对影响机制做出了探索性的分析。

二、文献综述

(一)国内外研究现状

在较早的一项研究中,Hoxby(2000)估计了美国德克萨斯州公立学校的性别同伴效应,发现班级女生比例更高时,男生和女生的成绩都会得到提高。之后,更多国家的学者进行了相关研究,包括以色列(Lavy and Schlosser,2011)、奥地利(Schneeweis,2012)、韩国(Soohyung,2014)、挪威(Black,2013;Iversen,2015)、美国(Whitmore,2005;Hill,2015;Gaughan,2016)等。大部分研究都发现班级中女生比例提高有利于提高学生的学业成绩,而且在不同群体(如家庭背景、种族等)和不同学科(如数学、科学、外语等)中存在异质性影响。部分研究还基于不同的研究视角进行了分析,例如,Whitmore(2005)发现女生比例提高在幼儿园和二年级对学生的学业成绩有正向作用,在三年级有反向作用,即不同年级有不同的影响;Hill(2015)发现异性同学比例的提高对16岁以上学生的所有学科都有负面影响,对16岁以下学生的数学和科学有负面影响;Gaughan(2016)使用最要好的男性朋友和女性朋友的饮酒数据,发现在同性友谊中,同伴之间互相影响,而在混合性别友谊中,男性朋友的饮酒习惯对女性有影响,女性朋友的饮酒习惯对男性没有影响;Black(2013)研究了挪威九年级的班级性别构成对学生的长期影响,包括智商、生育情况、毕业后受教育情况、工作情况等,发现班级中女生比例高对女生的长期变量有积极影响,对男生有消极影响。

在研究方法方面,国外研究都考虑到了样本的自选择问题,大部分研究都使用固定效应模型来消除自选择造成的估计偏误,Hill(2015)还使用了工具变量法。

一些国外研究进一步探讨了性别同伴效应的影响机制。如Lavy和Schlosser(2011)发现班级内女生比例提高会减少班级暴力冲突、缓和同学与师生间关系和降低教师的疲惫感,最终有利于提高学生的学业成绩。Hill(2015)发现异性同伴比例的提高会增加学生与教师相处的难度、影响注意力集中和提高谈恋爱的概率,从而对学生的成绩有负面影响。

国内研究较多关注学生成绩的性别差异,对性别同伴效应的研究则非常有限。Hu(2015)利用CEPS2013—2014基线调查七年级和九年级学生的数据,使用学校-年级固定效应模型发现班级女生比例对男生的数学、语文、英语成绩都有显著的正向作用。该研究还分析了班级女生比例的影响机制,发现较高的女生比例意味着较好的学习环境,譬如,女生出现迟到、逃课等问题行为的可能性更小,更容易得到教师的表扬而较少得到教师的批评,与同学的相处更为融洽,更容易感受到良好的班级学习环境,等等。Lu和Anderson(2015)针对江苏省一所中学的七年级学生进行了随机分配相邻学生的实验,发现拥有女生同桌对男生和女生的学期综合成绩均有正向影响,但拥有更多的邻座女生只有利于提高女生的成绩,而对男生成绩没有显著影响。袁玉芝(2016)基于上海市2012年的PISA数据,使用普通最小二乘法(OLS)研究发现对于15岁的学生,学校内女生的比例越高,学生个体的数学素养成绩越高。

(二)对现有文献的评述及本文的贡献

如上所述,国外的相关研究较为丰富,注意到了自选择问题并采取了相应的方法来解决,也有部分文献对影响机制进行了分析,为本文研究提供了很好的参考。相对而言,国内的相关研究则比较薄弱。具体而言,Hu(2015)使用的CEPS2013—2014基线数据中,包括了七年级学生,而使用七年级学生的样本是不合适的,因为CEPS调查的是学生在2013—2014学年秋季学期的期中考试成绩数据,初一学生在秋季学期刚刚入学,期中考试距离学生进入初中也就两三个月的时间,班级同伴的影响很难显现出来。此外,该研究没有控制班级特征和教师特征,也没有控制学生的前期成绩和个人能力。因此,有理由认为其估计结果会有较大偏误。Lu和Anderson(2015)的研究使用随机分配座位的方法,保证了估计结果的内部有效性,但由于只是基于一所中学的样本,其外部有效性有待检验。而且该研究只分析了同伴性别结构对学生综合成绩的影响,未考虑到这种影响在学科之间可能存在差异性。袁玉芝(2016)的研究使用普通最小二乘回归和分位数回归,没有考虑同伴效应中必须关注的自选择等方法问题,无法识别出同伴性别结构对学生学业成绩的因果性影响。

在充分参考前人研究的基础上,本文在研究方法和研究内容两个方面做出了较大改进,对于精确识别中国基础教育领域的性别同伴效应并了解其影响机制有一定贡献。在研究方法方面,通过四个步骤更好地处理了同伴效应研究中最为关键的自选择问题:第一,在回归分析中加入学校固定效应;第二,删去非随机分班和重新分班的样本;第三,采用两种方法进行了学生性别分布的随机性检验;第四,使用了工具变量法。在研究内容方面则更为丰富和完善,不但从整体上估计了班级性别结构对学生学业成绩的影响,还针对不同性别、学习成绩水平、家庭背景的学生进行了异质性分析,同时对性别同伴效应的影响机制进行了探索性的分析。

三、同伴效应的识别与计量模型

(一)教育生产函数

本文的分析在教育生产函数的理论框架下展开。教育生产研究把教育活动看作是一个从投入到产出的过程,而教育生产函数就是将教育投入和教育产出联系起来的函数关系。教育生产函数的基本形式如下:

Y=f(S,F,P,I)

(1)

其中,Y表示教育产出,在本文中指学生的学习成绩。S表示学校的投入,F表示学生家庭的投入,P表示学生同伴的投入,I表示学生个体的投入。

本文旨在识别同伴特征(即学生同伴的性别结构)对学生个体学习成绩的影响,需要控制其他投入(即学校投入、家庭投入和学生个体投入)的影响。对于学校投入,本文从两个方面进行控制:一是使用学校固定效应模型,即在回归模型中加入学校虚拟变量,这样就无需再控制学校层面的具体投入(如经费投入、物质投入和人力投入);二是在回归分析中加入班级层面的变量,如班级规模、教师特征等。对于家庭投入和个体投入,在回归分析中尽可能加入学生个体层面和家庭层面的解释变量。需要特别说明的是,CEPS调查中专门为学生设计了一套认知能力测试,该测试不涉及学校课程所教授的具体知识性内容,其目的是检测学生的逻辑思维能力和问题解决能力,涉及语言、图形以及计算与逻辑等三个维度。本文在回归模型中控制了学生的认知能力测试成绩,降低了由于忽略学生能力可能造成的估计偏误。另外,由于教育生产过程存在累积性,即之前的教育投入也会影响当期的学生成绩,因此在教育生产函数研究中,通常都通过控制学生前期成绩来消除教育生产累积性的影响(Harris,2010)。本文的研究对象是CEPS 追踪调查中的八年级学生,我们在学生个体层面上将CEPS追踪调查数据和基线调查数据进行匹配,然后使用该学生在基线调查中七年级时的学业成绩来控制其前期学习成绩。

(二)同伴效应的识别

1. 自选择问题

在识别同伴效应的相关研究中,自选择(self-selection)是最为关键的问题(Manski,1993;陆铭和张爽,2007)。自选择问题存在于三个层面。

第一,学校层面的自选择问题。学校在不同学生之间的分配并不是随机的,会受到很多因素的影响。有些因素既影响学生的学习成绩,也影响其学校选择的决策,从而影响其同伴的特征。一般的回归分析可以控制这些因素中的可观测因素(如学生性别、父母受教育水平等),但无法控制不可观测的因素(如学生家庭对教育的偏好)。如果没有排除不可观测因素的影响,那么观察到的同伴效应可能源于这些因素,而不是同伴之间的互动和相互影响,从而无法准确识别出同伴效应。为解决这个问题,相关研究大多使用了学校固定效应模型(Whitmore,2005;Lavy,2011;Hu,2015),识别同一所学校内部不同班级之间班级性别构成对学生的影响,本文也通过在回归分析中加入学校固定效应来解决学校层面的自选择问题。

第二,班级层面的自选择问题。在同一所学校内,学生在班级之间的分配也不是随机的,同样受到不可观测因素的影响。本文从三个方面解决班级层面的自选择问题:首先,根据调查过程中校领导和班主任问卷中的问题删除了非随机分班的样本,具体来说,校领导问卷中问题为“学校对新生编排班级的标准是什么”,本文样本数据仅保留了答案为“随机或平均分配”的学校;班主任问卷中问题为“目前这个班所在的年级有没有按总成绩或单科成绩分班”,本文样本数据仅保留了答案为“没有”的班级样本。同时,在CEPS2014—2015的追踪调查中,有些八年级班级经历了重新分班(包括班级合并),由于无法得知重新分班的依据是什么,为避免重新分班的非随机性带来的影响,本文删去了重新分班的样本。其次,本文采用两种方法进行了随机性检验,以保证班级性别结构与班级的其他特征以及儿童个体特征和家庭特征是不相关的。最后,在同伴效应的研究文献中,有些使用同伴特征的滞后变量作为当前同伴特征的工具变量(如Gould et al., 2009;Geay et al., 2013)。受此启发,本文使用学生七年级时的班级性别结构作为当期班级性别结构的工具变量。经过上述处理,可以模拟出一个在校内随机分班的研究环境,基本上消除了班级层面的自选择。

第三,个体层面的自选择问题。在识别某些类型的同伴效应(如同桌、同宿舍、同一社团同伴的影响)时,同伴的选择可能是非随机的,即学生会基于一些不可观测的特征选择同伴,因而必须考虑个体层面的自选择。但是,本文关注的班级性别结构是班级层面的同伴特征,在消除了学校和班级层面的自选择之后,可以认为学生个体面对的班级同伴是随机的,因此存在个体层面的自选择的可能性很小。

2. 镜像问题

镜像(reflection)是识别同伴效应的相关研究中受到广泛关注的另一个问题(Manski,1993)。同伴效应是指同伴特征对学生个体的影响,但学生个体也是其同伴中的一员,会影响其同伴特征,从而存在反向因果的可能,这就是镜像问题。

在探讨同伴对学生学业成绩影响的文献中,经常使用学生同伴的平均成绩(如班级平均成绩)衡量同伴特征。在这种情况下,一般都会考虑镜像问题。因为同伴的平均成绩会影响学生个体的成绩,反过来学生个体的成绩也会影响同伴的平均成绩,从而简单的回归分析无法正确识别因果关系。但本文关注的班级性别结构衡量的是同伴特征,很难想象学生个体的学习成绩会对班级性别结构产生影响,因此在本文中不需要考虑镜像问题。

3. 关联效应、内生效应和情境效应

考察同伴效应时还需要考虑三种效应(Manski,1993):关联效应(correlated effects)、内生效应(endogenous effects)和情境效应(contextual effects)。

关联效应指的是在一个组织内,由于学生面对相似的环境(如相同的教师、相同的班级氛围),其行为或结果具有相似性。关联效应并不是同伴效应,在识别同伴效应时必须剔除其影响。本文在回归中控制了刻画班级环境的变量(任课教师的性别、学历、教龄、职称和班级规模),从而很大程度上控制了关联效应。

内生效应指的是同伴的结果影响个体结果,如个体的成绩受同伴平均成绩的影响。情境效应指的是同伴特征对个体结果的影响,如同伴的社会经济背景构成对学生成绩的影响。探讨同伴对学生学习成绩影响的文献常常关注同伴的平均成绩对学生个体成绩的影响,这也就是内生效应。在这种情况下,将内生效应和情境效应分离开来是非常必要的。通常的做法是在估计同伴平均成绩对个体成绩的影响时控制同伴的特征(如同伴的家庭背景),从而将内生效应分离出来。但本文关注的是同伴特征(即班级性别结构)对学生个体成绩的影响,同伴特征有可能通过影响同伴平均成绩进而间接影响个体成绩,因此如果在估计同伴特征的影响时控制同伴平均成绩,就会导致估计偏误,故本文不区分内生效应和外生效应。

需要说明的是,除了班级性别结构,其他同伴特征(如班级层面的学生平均年龄、父母平均受教育水平、家庭平均经济状况,等等)也会影响学生个体的成绩,而这些同伴特征与班级性别结构可能是相关的,如果不控制这些同伴特征,就会在估计班级性别结构的影响时产生偏差。为此,本文在回归中控制了学生个体特征和家庭特征在班级层面的平均值,尽可能把班级性别结构的偏效应识别出来。

(三)计量模型

本文使用的回归模型如下:

(2)

在使用OLS方法估计式(2)的基础上,本文还借鉴同伴效应相关研究中的做法(Gould et al., 2009;Geay et al., 2013),使用班级性别结构的滞后变量作为工具变量。即使用七年级时班级女生比例作为八年级时班级女生比例的工具变量,对式(2)进行工具变量估计以减小估计偏差。使用这一工具变量基于两方面的考虑:一方面,在删去了重新分班的样本之后,由于存在学生转入和转出的情况,八年级时班级女生比例和七年级时班级女生比例会有所差异,但前者是在后者的基础上产生变动的,二者之间相关性很高;另一方面,七年级时班级女生比例与影响八年级时学生成绩的不可观测因素之间没有必然的相关性。因此,这一工具变量的选择具有合理性。在工具变量法的估计中,使用的是标准的两阶段最小二乘估计(2SLS)。

四、样本与数据

(一)样本

本文分析的样本来自于CEPS2014—2015的追踪调查数据,部分变量来自CEPS2013—2014的基线调查数据。该调查是由中国人民大学中国调查与数据中心(NSRC)设计与实施的大型追踪调查项目,采用PPS抽样,分四阶段依据“六普”来设计抽样框,涵盖以人口平均受教育水平和人口比例为分层变量所随机抽取的全国28个县级单位(县、区、市),样本具有良好的代表性。调查以2013—2014学年为基线,调查了10279名七年级学生。在2014—2015学年的追踪调查中,成功追访到9449名升入八年级的学生,追访率91.9%。被调查学生的家长或监护人、班主任老师、主课任课老师以及学校负责人等也都接受了相应的问卷调查,相关数据能够很好地满足本研究的需要。

在分析过程中,本文数据仅保留了两次调查期间未进行重新分班(包括班级合并)的样本,并根据校领导和教师问卷删去了非随机分班的学校样本。同时,由于使用学校固定效应模型是利用同一学校内不同班级之间的女生比例的变异来识别其影响,必须保证样本中每一所学校内至少有两个班级,所以删去了同一所学校内只有一个班级的学校样本。最后,在删去变量值缺失的样本后,本文的有效样本量为3299人,共涉及48所学校的96个班级。其中,女生为1673人,占比50.71%。

(二)变量

被解释变量(Yijs)是八年级学生在2014—2015学年秋季学期的期中考试成绩,包括语文成绩、数学成绩和英语成绩。每门课程的成绩均在学校层面上进行了标准化处理,均值为70,标准差为10。

核心解释变量(Gjs)为班级性别结构,用班级女生比例衡量,用其原始值表示。

学生层面的控制变量(Iijs)包括:性别(女生=1,男生=0);年龄(根据出生年月推算);民族(少数民族=1,汉族=0);户口类型(农业户口=1,非农户口=0);是否为非独生子女(非独生子女=1,独生子女=0);认知能力测试成绩(均值为0,标准差为1);七年级时对应的期中考试成绩,包括标准化的语文、数学和英语成绩。

家庭层面的控制变量(Fijs)包括:父母最高受教育年限(父母中教育水平较高一方的受教育年限,赋值规则为没受过任何教育=0,小学=6,初中=9,高中/中专/职高/技校=12,大学专科=15,大学本科=16,研究生及以上=19);家庭经济状况(家庭经济困难=1,家庭经济中等或富裕=0);家庭关系情况,即父母是否关系不好(是=1,否=0)。

衡量班级环境特征的控制变量(Cjs)包括班级规模和教师特征。具体而言,班级规模指班级学生总数;在以语文、数学和英语成绩为被解释变量的回归中,教师特征分布指的是该门课程任课教师的特征,教师特征包括:教师性别(男性教师=1,女性教师=0)、教师学历(大学本科及以上=1,其他=0)、教师教龄(20年及以上=1,其他=0)、教师职称(中教一级职称及以上=1,其他=0)。

(三)描述性统计

学生个体和家庭特征的描述性统计如表1所示。男生与女生在学业成绩方面存在一定的差距,无论在七年级还是八年级,男生的语文、数学和英语成绩均低于女生,但数学成绩的性别差异相对较小。另外,男生与女生的个体特征和家庭特征间均存在一定的差异,较女生来说,男生年龄较大、认知能力测试成绩较低、家庭经济困难比例略高、父母最高受教育年限略低、家庭中父母关系不好的比例略低。

表1 学生及家庭特征的描述性统计

在班级层面,班级女生比例的均值为0.5259,即52.59%(标准差为0.081,即8.1%);班级规模的均值为43.06人。此外,教师特征的描述性统计如表2所示。可见,八年级教师中女性教师占大多数,尤其是英语教师。教师学历、教龄及职称方面在不同学科间也存在一定差异。

表2 教师特征的描述性统计

(四)随机性检验

如前所述,本文的核心识别策略是通过加入学校固定效应,并删去非随机分班和经历了重新分班的样本,从而模拟出在同一学校内随机分班的研究环境,消除班级层面的自选择。为了验证是否做到了这一点,本文通过两种方法进行了样本的随机性检验。

第一种方法是基于Ohinata和van Ours(2013)提出的策略,检验女生的分布在同一所学校的不同班级之间是否随机。其基本步骤是:首先假设同一所学校中两个班级之间的女生数量差为d;然后估计出将同一所学校的女生在两个班级间随机分配时,两个班级间女生数量差d的情况;接着分别计算出d取不同值时(d=0,1,2,3……)实际和模拟的学校个数;最后将实际和模拟的学校个数的分布情况进行比较,如果班级的学生分配是随机的,那么经过Epps-Singleton two-sample检验后,这两个分布将不会有显著差异。基于本文数据的显著性检验结果,p值为0.371,表明两个分布之间的确不存在显著差异,可以认为同一学校内班级间女生的分布是随机的。该方法的原理和详细步骤详见Ohinata和van Ours(2013)。限于文章篇幅,文中未给出详细的检验过程和结果,需要者可向作者索取。

第二种方法是检验班级教育资源的分配是否随机,也就是说,在不同性别结构的班级之间,班级教育资源的分配是否存在差异。我们以班级女生比例为被解释变量,以任课教师特征为解释变量进行回归分析,结果见表3。可以看出,在加入学校固定效应之后,只有语文教师的职称与班级女生比例具有显著的相关关系。因此,有比较充分的证据表明在同一学校内,不同性别结构的班级之间的教育资源分配是随机的。

表3 班级教育资源分配的随机性检验

基于上述两种检验方法,有比较充分的理由认为在本文的样本中,在同一学校内,女生在班级之间的分配是随机的,班级教育资源的分配也与班级性别结构无关,从而基于式(2)可以估计出班级女生比例对学生学业成绩的因果性影响。

五、回归分析结果

(一)性别同伴效应的基准回归结果

基于式(2),分别以学生语文、数学和英语成绩为被解释变量,以班级女生比例为核心解释变量,加入学校固定效应进行的OLS估计结果见表4。同时,表4也呈现了以七年级时的班级女生比例作为八年级时班级女生比例的工具变量进行IV估计的结果。

表4 性别同伴效应的基准回归结果

无论是OLS估计还是IV估计均显示,班级女生比例对学生个体的语文成绩和数学成绩的影响不显著,但对学生个体的英语成绩有显著的正向影响。内生性检验表明,仅在以数学成绩为被解释变量的回归中存在内生性问题,弱工具变量检验表明七年级时的班级女生比例是一个强工具变量。

从影响程度看,IV估计结果与OLS估计结果相差不大,前者略大于后者。班级女生比例每增加1个百分点,学生的英语成绩提高约0.120-0.126分。在本文的样本中,班级女生比例这一变量的标准差为0.081,这意味着班级女生比例每增加一个标准差,学生个体的英语成绩将提高0.972-1.021分,即1分左右。考虑到样本中学生英语成绩的均值约为72.3分,意味着班级女生比例仅对学生个体的英语成绩存在微弱的正向影响。

Hu(2015)利用CEPS2013—2014基线调查七年级和九年级学生的数据,发现班级女性比例对学生的数学、语文、英语成绩学业成绩均有显著的正向作用。袁玉芝(2016)基于上海市2012年的PISA数据,发现对于15岁的学生,学校内女生的比例越高,学生个体的数学素养成绩越高。本文的发现与上述研究不同,原因可能在于上述两项研究的估计方法存在问题,不能准确识别出班级性别结构对学生学业成绩的因果性影响。

(二)性别同伴效应的异质性

以下从三个方面分析性别同伴效应在不同学生群体间的异质性。

首先根据学生性别进行分样本回归,结果见表5。可以看出,仅在以男生样本的数学成绩为被解释变量的回归中,OLS回归结果与IV回归结果存在明显差异,而此时内生性检验表明存在内生性问题,IV估计结果更为可靠,即班级女生比例对男生的数学成绩不存在显著影响。综合起来看,表5表明,班级女生比例对不同性别学生的语文和数学成绩均没有显著影响,对男生和女生的英语成绩都有显著的正向影响,但对男生英语成绩的影响更大。Hu(2015)基于CEPS2013—2014基线调查的数据,同样发现班级女生比例仅对男生成绩有显著影响,不同的是,该研究发现班级女生比例对男生的语文、数学、英语成绩都有显著影响。

表5 性别同伴效应的异质性:按学生性别分组

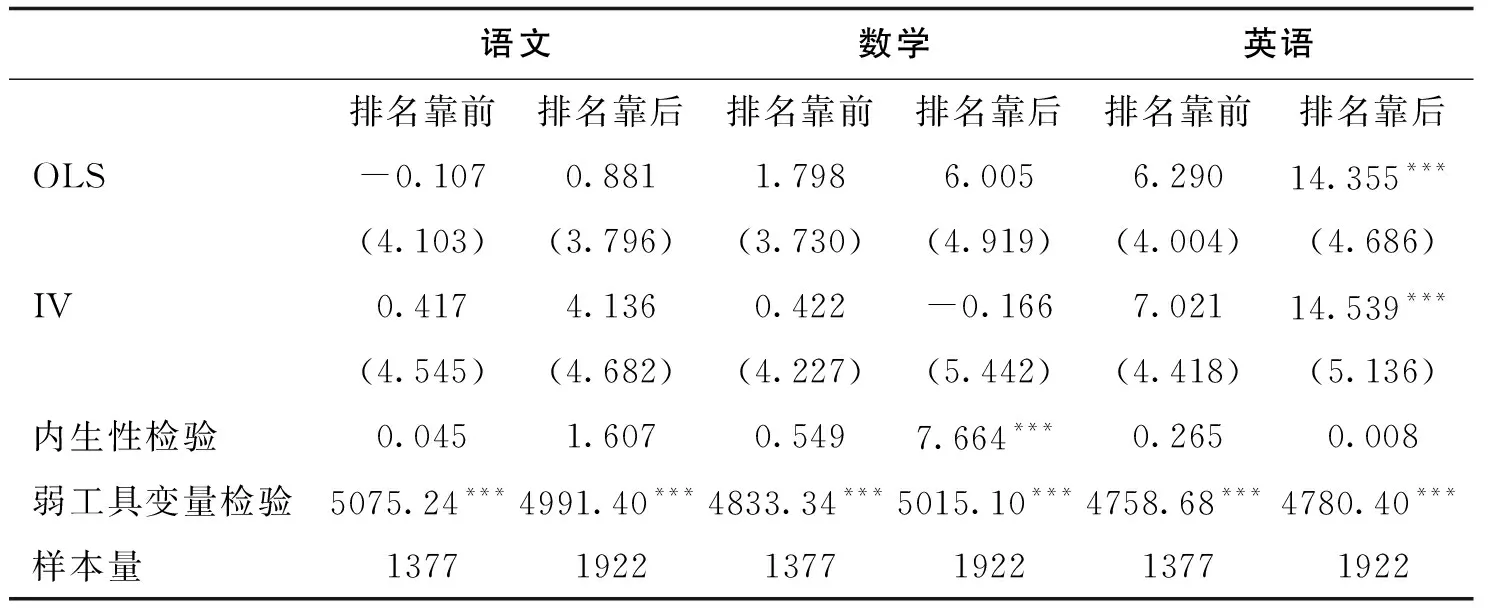

其次,根据学生在班级内的成绩排名进行分样本回归,结果见表6。成绩排名的依据来自于CEPS追踪调查家长问卷中的问题:“这个孩子目前的成绩在班里处于什么位置?”,当回答为“中上”或“很好”时,认为该学生成绩排名靠前,否则认为该学生成绩排名靠后。内生性检验表明,仅在以成绩排名靠后的学生的数学成绩为被解释变量的回归中存在内生性问题,但此时OLS和IV的估计结果是相同的,即班级女生比例对这部分学生的数学成绩没有显著影响。综合起来看,表6表明,班级女生比例对不同成绩排名的学生的语文和数学成绩均没有显著影响,仅对成绩排名靠后学生的英语成绩有显著的正向影响。

表6 性别同伴效应的异质性:按学生成绩排名分组

最后,根据学生父母的受教育水平进行分样本回归,结果见表7。如果父母的最高受教育水平为大学本科及以上,定义为“父母受教育水平较高”,否则定义为“父母受教育水平较低”。内生性检验表明,在以父母受教育水平较高的学生的语文成绩和数学成绩为被解释变量的回归中存在内生性问题,但此时OLS和IV的估计结果是相同的,即班级女生比例对这部分学生的成绩没有显著影响。综合起来看,表7表明,无论父母的教育水平如何,班级女生比例对学生的语文和数学成绩均没有显著影响,班级女生比例仅对父母受教育水平较低的学生的英语成绩有显著的正向影响。

表7 性别同伴效应的异质性:按学生父母受教育水平分组

基于表5-表7呈现的结果可知,班级性别比例对不同学生群体的语文成绩和数学成绩均没有显著影响。但对于不同学生群体的英语成绩存在异质性影响,体现在三个方面:班级女生比例对男生和女生的英语成绩都有显著的正向影响,但对男生的影响更大;对成绩排名靠后的学生的英语成绩有显著的正向影响,但对成绩排名靠前的学生的英语成绩没有显著影响;对父母教育水平较低的学生的英语成绩有显著的正向影响,但对父母教育水平较高的学生的英语成绩没有显著影响。

表2的描述性统计分析表明,男生的英语成绩均值明显低于女生。因此,上述发现意味着在学业上处于劣势(男生、成绩排名靠后)或家庭背景相对较差(父母教育水平较低)的学生更容易受到班级性别结构的影响。

(三)性别同伴效应影响机制的探索性分析

以上发现班级女生比例对学生成绩存在一定的积极影响。那么,产生这种影响的机制是什么呢?结合已有研究文献,以下从三个方面进行探索性的分析。

1.问题行为

相关研究发现,班级内女生比例提高会减少学生的问题行为(Lavy and Schlosser,2011)。在CEPS学生问卷中,询问了学生关于十种问题行为的情况,针对每一种行为,有“从不、偶尔、有时、经常、总是”等五个选项。我们做了两组回归分析。在第一组回归中,将上述五个选项分别赋值为1、2、3、4、5,得到衡量学生出现问题行为的频率的有序变量,以此作为被解释变量,使用有序logit(ologit)模型进行回归分析。在第二组回归中,将选择“经常”和“总是”的赋值为1,选择“从不”“偶尔”和“有时”的赋值为0,得到表示学生是否易于出现问题行为的虚拟变量,以此作为被解释变量,使用logit模型进行回归分析。在这两组回归中,解释变量是女生虚拟变量(女生=1,男生=0)和学校固定效应,表8列出了这些回归中女生虚拟变量的回归系数。可以看出,除了“脾气暴躁”这一行为,女生出现问题行为的概率均显著小于男生。由此可以想见,在女生比例较高的班级里,发生问题行为的概率较小,从而有利于提高学生的学业表现。

表8 学生问题行为回归分析中性别虚拟变量(女生=1)的回归系数

2.学习环境

Hu(2015)指出,较高的女生比例通常意味着较好的学习环境。在CEPS学生问卷中,询问了与学校生活和学习环境相关的十个问题,每个问题有“完全不同意、比较不同意、比较同意、完全同意”四个选项。我们做了两组回归回归分析。在第一组回归中,将上述四个选项分别赋值为1、2、3、4,以此有序变量作为被解释变量,使用有序logit(ologit)模型进行回归分析。在第二组回归中,将选择“比较同意”和“完全同意”的赋值为1,选择“比较不同意”和“完全不同意”的赋值为0,以此虚拟变量作为被解释变量,使用logit模型进行回归分析。同样的,在这两组回归中,解释变量是女生虚拟变量(女生=1,男生=0)和学校固定效应,表9列出了这些回归中女生虚拟变量的回归系数。可以看出,女生更容易得到教师的表扬而较少得到教师的批评,与同学的相处更为融洽,更容易感受到良好的班级学习环境,并且更容易对学校产生认同。因此,在女生比例较高的班级里更容易形成良好的学习环境,有助于提高学生的学业表现。

表9 学习环境回归分析中性别虚拟变量(女生=1)的回归系数

3.师生互动

已有研究表明,更多的师生互动对于学生的学业发展具有积极影响(Ryan and Patrick,2001;张新明,2017),而且女生比男生更容易与教师建立亲密友好的互动关系(邹泓等,2007;李佳丽和胡咏梅,2017)。Lavy和Schlosser(2011)也发现,班级内女生比例提高有助于缓和师生关系。CEPS的学生问卷中,有九个问题询问了学生跟语文、数学、英语老师的互动情况。每个问题有“完全不同意、比较不同意、比较同意、完全同意”四个选项。我们做了两组回归回归分析。在第一组回归中,将上述四个选项分别赋值为1、2、3、4,以此有序变量作为被解释变量,使用有序logit(ologit)模型进行回归分析。在第二组回归中,将选择“比较同意”和“完全同意”的赋值为1,选择“比较不同意”和“完全不同意”的赋值为0,以此虚拟变量作为被解释变量,使用logit模型进行回归分析。在这两组回归中,解释变量是女生虚拟变量(女生=1,男生=0)和学校固定效应,表10列出了这些回归中女生虚拟变量的回归系数。表10显示,语文老师和数学老师与不同性别的学生的互动不存在差异,但英语老师与女生的互动显著多于男生。由此,在女生比例较高的班级里,英语老师与学生的互动会更为频繁,从而影响学生的学习成绩。同时,表10显示的结果也在一定程度上解释了为什么班级女生比例只影响学生的英语成绩,而不影响其语文和数学成绩。

表10 师生互动回归分析中性别虚拟变量(女生=1)的回归系数

当然,本部分是非常初步的探索性分析,并未直接证明班级性别结构会影响学生行为、学习环境或师生关系,进而影响学生学习成绩,只是为解释班级性别结构与学生学习成绩的关系提供了一些佐证。我们将在后续研究中更深入地探讨性别同伴效应的影响机制。

六、结语

大量研究发现,在我国义务教育领域存在“阴盛阳衰”的现象,即女生的学习成绩总体上优于男生。学生学业成绩的性别差异是否会导致性别同伴效应,即拥有更多的女生同伴是否有助于提高学生的学习成绩?是一个有价值的理论和现实问题。本文基于CEPS2014—2015年八年级学生的追踪调查数据,通过加入学校固定效应以及删去非随机分班和重新分班的样本,并经过随机性检验后模拟出在同一学校内随机分班的研究环境,使用普通最小二乘法和工具变量法估计了班级性别结构对学生学业成绩的影响。研究发现:第一,班级女生比例对学生的英语成绩存在显著的正向影响,但不影响学生的语文成绩和数学成绩;第二,英语学习中的性别同伴效应存在异质性,即男生、成绩排名靠后的学生以及父母教育水平较低的学生的英语成绩更容易受到班级女生比例的影响;第三,关于影响机制的探索性分析表明,班级性别结构的影响可能源于在女生比例较高的班级里,学生较少出现问题行为、学习环境更为良好以及师生互动更为频繁。

基于上述研究发现,可以得出两点启示:其一,应采取适当的措施增强班级内男女生之间的互动,充分发挥女生同伴对于男生、成绩较差的学生以及家庭背景相对较差的学生的积极影响。其二,在男生比例较高的班级里,可能存在学生不良行为发生率较高、学习环境较差、师生互动不够充分等问题,应充分关注上述现象,并在教育资源分配上对这样的班级给予适当的倾斜,譬如配备更有经验的班主任和更优秀的任课教师、提供相应的教师培训,等等。

本文发现班级性别结构仅对学生的英语成绩存在显著影响,即性别同伴效应在学科之间存在差异,需要有更多的研究来证实学科差异是不是一种普遍现象,并对这种差异做出合理的解释。此外,本文对影响机制的分析仅仅是探索性的,未来的研究应对性别同伴效应的作用机制做出更深入、全面的分析,这对于提出合理的政策建议是至关重要的。