“无形的剧场”——范勃访谈

范勃 Fan Bo

范勃Emmanuel-1(局部)家具、生活用品、药粉尺寸可变2020今日美术馆“无形的剧场”展览现场

范勃Emmanuel-1(局部)家具、生活用品、药粉尺寸可变2020今日美术馆“无形的剧场”展览现场

《当代美术家》(以下简称“当”):此次展览的作品《如影》通过红外线成像技术捕捉了室内、室外的实时图像,连通了展厅的内外空间,同时让观众成为了“剧场”的表演者。而红外线成像技术很容易让人联想到日常生活中的测温。这是否暗示着在全世界上演的关于疫情的未知剧场?

范勃(以下简称“范”):是的。病毒在世界范围内流行,而当防疫成为日常生活的必要动作时,它引发了每个个体在现实层面的改变。在这个角度看,我不仅作为一个艺术家,更直接的是作为一个鲜活存在的人本身,所面对的关于生命、离别、资讯、消费等与当下息息相关的思考,并对艺术在这个时代所承担的角色与意义发起追问。

并且,于我而言,我一直对视知觉系统之外的其他认知系统所传导的信息特别感兴趣,总想整合这些信息,构成一个新的体验场所;或者说,以沉浸的方式,全方位地让观者进入,调动起各个敏感的神经。在开启与封闭的各种环境中,捕捉信息并直接反馈,从而制造一种相遇,那就是人与城市之间、人与人之间,特别重要的是人与自身的相遇。观者与社区、观者与观者、观者与自我得以通过特定场域形成对话,这就是我做这个展览的初衷和缘起。这实际上也是在延续先前有关感知系统的探索的基础上,受疫情的触发,从视觉、触觉、听觉的交叠与转换,到连接中枢神经的实验,再延展到有关体感、心理疗愈以及弥散的隐性气氛的观照,从而试图建构起集合多元感知、没有边界和充满未知的“全景式剧场”。

当:作品《降临》和《如影》在空间上相互交织,呼应了外部环境与作为个体的人的关系,形成了“无形的剧场”为观众呈现的第一幕场景。请您谈谈作品与展览空间方面的设置与考虑。

范:作为疫情期间的展览,其主要基调自然与我面对这一全球性事件的例外状态有关,但同时需要考虑的是,这种感受如何在特定的空间进行展开。主厅的高阔空间既是一个挑战,同时又给我探讨关于体感以及弥散的隐性力量制造了机会,提供了一个更为宏阔的、有关可视与不可视的沉浸式实验场域。经过系统的思考和缜密的实施,主厅两侧的《如影》以热感应成像的方式,通过对人的行动、温度进行捕捉呈现。观众走进展厅,即可看到右边墙上投射出自己的巨幅热感应影像;而左侧墙壁,则是正在入口处准备进入的观众的影像投射。这使得展厅本身,即刻成为一个演出之地,走进去的人既是观众,也是演出者。通过一个向内、一个向外的热感应屏幕,既捕捉到观众的行踪,又勾连起美术馆与户外城市空间的关系,将剧场引向更广阔的场域,从而突破了美术馆有形的边界。展览也就不只是发生在固定的封闭空间,而是与整个城市的一角互通共生。

范勃降临水池、影像、水、造浪机、药片800cmx400cmx20cm2020今日美术馆“无形的剧场”展览现场

主厅中心水池中的人形投影构成了《降临》,主体形象的背影浸在水中而又仿佛浮在水面,其带来的漂浮感与窒息感,和疫情以来人的身体被无处不在的侵蚀力量所包裹的遭遇有关,也和作为个体的人被隔绝的某种“孤岛”的疏离感有关。它在一定程度上体现了身体所遭遇的物理及社会性的双层压力,与我早期绘画中人物形象所处的状态似乎有着关联的一面,同时又起到连接空间左右一内、一外两处影像的作用。因造浪机而推引的动态的碧蓝水纹、延时而出现的缓慢动作、调动人们情绪的音乐、弥散在空间中的气味、从上而下投射的影像带来的具有“神性”的光,无疑又营造出一种诗性的温情。这个缓缓舞动双手指挥演奏的人看似是一个孤独的个体,但是为观者带来了广阔的想象空间,好比疫情期间被隔离在各处的众多个体,可以通过网路组织成一场合奏。正是从视觉、听觉、嗅觉等多个方面的合力构建,构成一个“流动的剧场”,它给予久处压抑氛围的人们以内心的慰藉。整个现场搭建极具仪式感,而又充满了动态的因子,从一开场就奠定了整个展览在沉郁中慰藉人心的精神感召基调。

当:2016年,药片在您的作品中开始出现,但当时还是“隐晦的、秘密的、被遮蔽的在场”。在2019年的展览“回到现场”中,药片以及药片磨成的粉末成为了作品中重要的元素,被放置于实验室的环境中。在《Emmanuel》的明室中,药粉再次大量出现,但这次则被置于日常家具陈设的环境里。请您分别谈谈“回到现场”和《Emmanuel》中的“药”。

范:从2016年的作品“B2”系列开始,对盲文底本改写而形成盲文药片状的符号替代物,到2019年的“回到现场”,再到今年“无形的剧场”展览,“药”或者“药物”作为我重要的创作材料以及近年来创作脉络上的线索,贯穿了这次今日美术馆的展览空间。

“药”,在作为物质材料的层面来说,它的出现和被运用,呈现于展览多处:水池里、暗室的旧物中、布面文本作品的凸点等。在制作“药片状物”的诸多环节中,我们解决了材料的耐久性问题,使药物可以被长久保留下来,而不会因可食用药片其中淀粉的成分而快速被空气分解融化。

范勃如影热成像装置、投影尺寸可变2020今日美术馆“无形的剧场”展览现场

而在其隐喻性的层面来说,“B2”系列中“药片状物”之中的“药”是一种“隐晦的、秘密的、被遮蔽的在场”,而“回到现场”则是以实验室的方式重返实验过程,在整个展览空间中营造出逼真的“实验室”环境,它既构成了对“B2”药片的再解剖,也使原本无法显身的药物的内在性被彻底揭示。我们知道,无论什么感知,最终都需要通过中枢神经来反应,我将有关盲人感知系统的“绘画”、药物和器官图像、实验报告等与实验室器具等置于一起,在一个有如家居环境的空间构建起实验室的场域,以药串联起感知及至神经中枢的整体系统。

“回到现场”项目开始没多久,疫情就来了,这个全球性的例外事件给每个人的精神和感知都带来极大的冲击,艺术家也包括在内。所以在延续前面创作的基础上,药物的使用便具有了新的特殊的意义,它既与对于身体的治疗有关,也与精神的抚慰、社会肌体的健康有关。而最后一个“药”的意义层次,则是《Emmanuel》中明室所呈现的,那被药粉尘封的家庭旧物体现了2020年全球疫情的语境,它形成对于某种具有恒久感的日常生活的“考古”,里面埋藏着生活消费、记忆以及生命的兴与灭。在此,我进一步延续了药物系列作品,使其回到物质性的语义本身,让观众对当下意外的状态和令人窒息的紧迫形势构成了更紧密的关联。

当:《Emmanuel》的暗室通过复制盲人家庭的家居环境以及去除光照让人对于另一种“非正常”生存状态感同身受。在此之前,您的作品虽然以盲人的感知为出发点,但作品最终还是以视觉形式来呈现的。但暗室给予观众的则是与视障者感同身受的、去视觉化的沉浸式体验。请您谈谈对这件作品去视觉化的考虑。

范:《Emmanuel》中的“明室”和“暗室”的一明一暗对应了常人与视障者两个不同的感知世界。“明室”表现的是一种非日常化的形态。我通过石膏粉和药粉的堆积,营造出全白空间中那来自生活的遗迹现场,形成好似尘封起来的久远历史的感觉,隐喻视觉化世界的一种遮蔽和恒久的隐秘的精神力量的在场。“暗室”则是仿照盲人家庭的生活方式进行布置,并依照其将日常品一袋袋悬挂的陈列习惯。因为盲人平时依靠手摸索,所以袋子都是悬挂着的,让观者在黑暗的环境中去体验另外一种感知方式。

范勃终有乌篷船吱吱哑哑影像19分21秒2020今日美术馆“无形的剧场”展览现场

前者用纯白色药粉对日常之物进行覆盖和尘封,造成视觉的陌生化;后者对盲人家庭日常陈设进行复制,全黑的环境可以为观者提供一种去视觉化的感官体验场域。这种明暗场域的对照构成某种镜像关系,它连通和唤起我们不同的感知系统。实际上,我特别注重的是在不同的感知系统的对比、交互中建立复合型的体验模式,增加对于事物的多角度认知,包括经由感知而带来的更丰富的心灵世界。全黑环境的设置当然是让人更加感同身受地体验盲人感知经验的一种极致的方式,但这里面也不是完全没有视觉性,比如不时的闪光,让观众体会到平时看似普通的光线在全黑环境下的珍贵,这样的明暗切换,形成强烈反差,使得观众在两个不同的环境不断切换,而又不能把握两者的具体情形,无所适从的同时也倍感好奇。除了闪光,还伴随着滋滋作响的声音,它以声响形成对观众精神的触动,让人为之紧张而又更具一种专注力。

当:您曾提到想通过对比感知方式差异最大的正常人和盲人,探讨“探讨心灵问题”的可能性。您之前的作品如“世界”系列、“B2”系列、《寓言》等作品的视觉符号虽然源于盲人的文字和感知世界的方式,但作品最终呈现的方式都是视觉化的。这次展出的作品《终有乌篷船吱吱哑哑》《Emmanuel》呈现了更多的感知方式——听觉、触觉等,《Emmanuel》的暗室甚至在很大程度上减弱了视觉的感知。这是否是您对于感知方式探讨上的新尝试?

范:这有赖于我近些年以来的一系列创作实验,即如何利用语言消解图像,超越视觉再现的局限,构建当下对作品新的观看和解读方式。“盲文”符号大概在2015年开始出现在我的创作中,除了“盲文”材料的运用,还有一条重要的线索,即它联系到无视知觉能力群体现有的认知生产方式、对该群体“视觉生产”可能性的探索、对视觉系统的反思等。可以说,正是因为不满足于以视觉为主导的感知方式和媒介方式,我选择了从盲人的角度来切入感知问题,因为盲人的感知系统正好区别于正常人的以视觉为主导的感知系统,让我们体验到原来不那么关注、被日常经验遮蔽的认知方式。顺着这种探讨不同感知系统的思路,我就很自然地将听觉、嗅觉、体感等引入进来,从而转换到多种感知系统和媒介的交互。一旦这种思路打开,的确会产生更加多元的体验模式,我也会借助内外因素的激发而不断探索新的表达形式。

当:这次展览是继2019年您关于“药”的实验场项目之后,对观念进一步延展,将“药”与疗愈,以及可视和不可视的感知的主题置入更宏大的实体空间中的沉浸式实验。整场展览中各个部分始终以“药物”作为引线存在,而药则是对生命体的介入和调适,使人联想到对身体甚至精神的救治和疗愈。在2020年的疫情过后,您对“药”在作品中的概念和意义是否有了新的感悟?

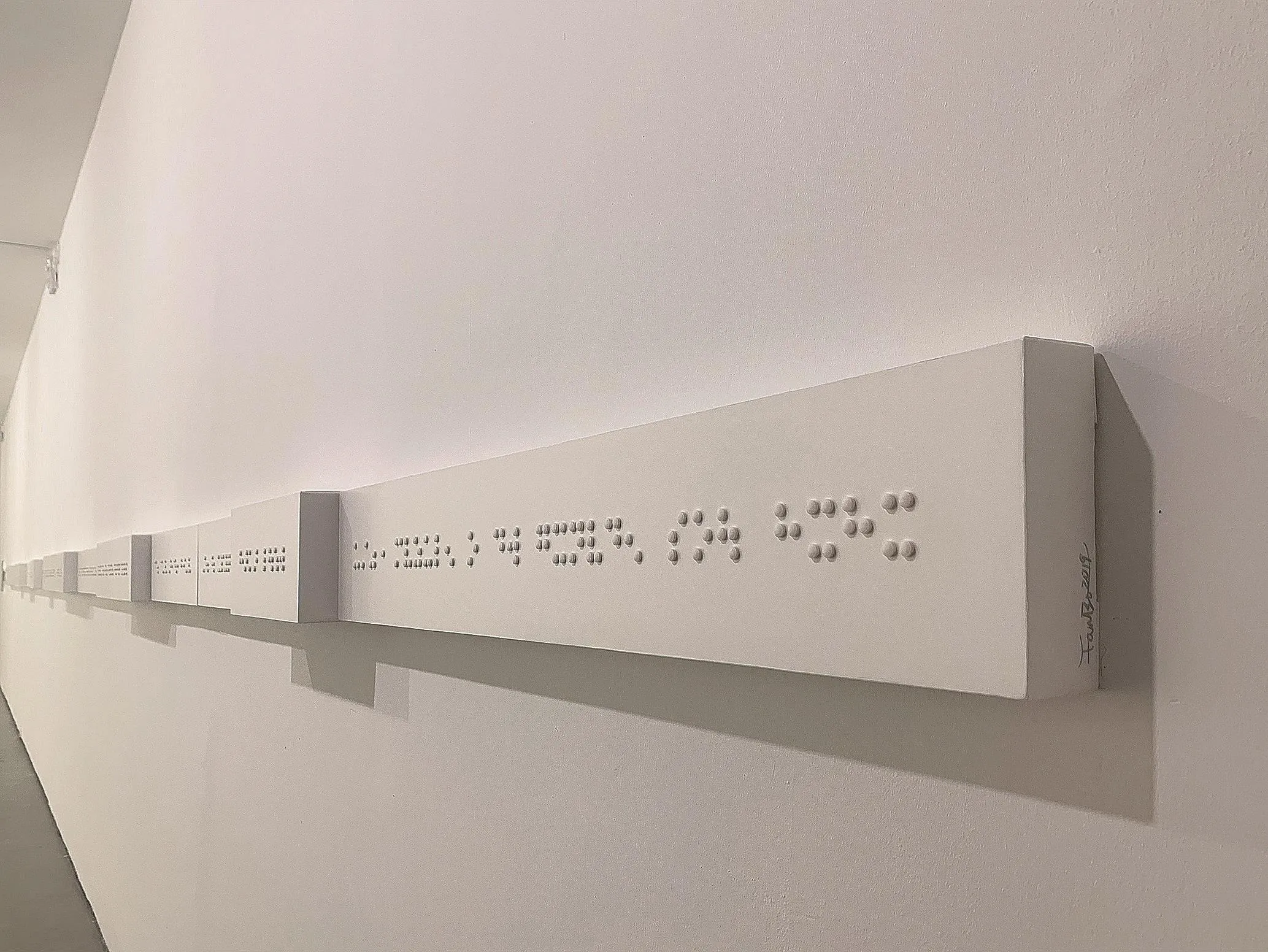

范勃终有乌篷船吱吱哑哑布面综合材料1476cmx20cm2019今日美术馆“无形的剧场”展览现场

范:疫情带给我最深的体会就是隐形的无处不在的威胁的因子,以及在此危险氛围笼罩下人类社会的荒诞状态。整个社会成了一个无形又无期的剧场,从肉身的遭遇到价值观的分裂引发层出不穷的“奇观”现象,在这样一种弥散的力量的把控下,人们该如何自处?我希望通过场域的设置以及具有寓意性的物质来提示出当下社会的问题,并给予精神上的某种启示。作为一个沉浸式的展览空间,进入即可体验。体验什么?生存的危机抑或生命的危机?病毒,无时无刻都在威胁人的生命,而与病毒相抗衡的也只能是药物,那些隐含在药物粉末或制剂中的微量元素。元素是不可见的,却是物质世界中最小的存在单位,其可以聚合固化,也可以离散漂浮在我们呼吸的空气中,几乎无所不在。人的呼吸也是一种感知方式。进入到这一展览的空间,你应该能感受到一种特殊的气息,让你不由自主地想到些什么。最重要的是让你想到存在的意义。展场触目所及的不只是那些可见的视觉形态,还有来自触觉、听觉、嗅觉等因素的浸入,以及包括经由某些视觉元素在内的提示而引发的无边的想象,正是因为这种关乎生命机体的全面打开而获得一个更为丰盈的世界认知。

当:2020年疫情爆发,让所有人对于生命和死亡有了更多的理解。您的作品对人身体和心灵的关注,在这个特殊的时期也将给观众带来更多精神上的慰藉和思考。请您谈谈疫情期间您的创作、生活,以及对创作的影响。

范:在外部环境最紧张的时刻,我和大部分人相似,都是将自己规范在固定的物理空间或者规定路线中,我花了一些时间来适应这种变化。这一覆盖全球、目前仍未见到尽头的事件对每个人的身心都产生了深远的影响。艺术家自然不能回避这一影响。但是,我的反应不是条件反射似的、即时性的,或者说图解式的,我希望从更具广度和深度的层面来理解和反映这种变化。例外成了常态,非常成了日常,我们所有人都力图尽快适应这一“新常态”,然而,什么又是被这种“新常态”所覆盖的更加深沉的所在呢?

正如我2019年末的个展所表现的,从那展览中被拆散的一切所暗含的药的物质性引线入手,我寻觅着那些在疾病中被淹没的声音、最初的形态。但最后我发现,生命的存在和确认就是在这多重的关系之中,完整与残缺,历史与未来如影相随,裹挟着混沌与不安,或许未来已来。我只能也将自己抛入这一个未知之地,也抛入这行将消失又不时沉渣泛起的一切,在激荡往返的时间之河中打开新维度,开启新界面。