达比加群酯联合他汀类药物治疗非瓣膜性心房颤动的疗效及安全性评估

陈 隽 陈艺容 李秀娟 周一薇

非瓣膜性心房颤动(nonvalvular atrial fibrillation,NVAF)是临床较为常见的一种疾病,其最主要的并发症是脑卒中,尤其是缺血性脑卒中,因此抗凝成为预防脑卒中的基本治疗方法,虽然华法林疗效肯定,但由于其容易受到药物、食物影响,且需要定期监测INR,较为繁琐,故限制了其临床的广泛应用。近年来新型口服抗凝药物(NOACs)治疗在预防NVAF发生栓塞方面取得显著进展,达比加群酯是可逆性的Ⅹa因子抑制药物,因药代动力学稳定、无需监测凝血指标、与其他药物的相互作用少等优势,在预防血栓事件发生方面不劣于华法林,随机临床试验表明其安全性优于华法林[1]。他汀类药物主要用于降低血液中的胆固醇浓度,是动脉粥样硬化性心血管疾病患者二级预防的一线治疗方案[2]。同时,也可以降低脑卒中的风险并且降低脑卒中复发风险[3]。NVAF患者常合并动脉硬化性疾病,故通常联合使用他汀类药物,尤其在老年人群。此外,他汀类药物还具有抗栓作用,故推断联合使用可以预防血栓的形成,降低心血管不良事件的发生,但有可能会增加出血并发症的风险[4,5]。本研究回顾性分析达比加群酯与他汀类药物联合用药的安全性以及有效性,以期指导临床用药。

资料与方法

1.一般资料:回顾性选择2016年4月~2018年3月275例笔者医院门诊以及住院的资料完整的NVAF患者(诊断标准按照2010年欧洲心脏病学会心房颤动治疗指南建议),CHA2DS2-VASc(患有心力衰竭者1分,高血压者1分,糖尿病者1分,年龄75岁及以上者2分,65~74岁之间者1分,卒中者2分,血管疾病者1分)在2分以上,接受达比加群酯胶囊110mg每日两次抗凝治疗(上海勃林格殷格翰药业有限公司)[5]。排除标准:瓣膜性心房颤动、恶性肿瘤、出血性倾向疾病、中重度肝肾功能不全者。出血风险评估使用HAS-BLED评分系统,缺血性脑卒中由神经内科明确并有影像学证据(包括颅脑CT及MRI)。所有患者均知情同意并经笔者医院医学伦理学委员会同意,符合医学伦理学要求。

2.研究方法:入选患者按达比加群酯胶囊联合或无联合他汀类药物分为联合组和无联合组。他汀类药物包括阿托伐他汀、瑞舒伐他汀、氟伐他汀。两组患者均持续治疗1年以上,且随访1年。

3.观察指标:记录患者性别、年龄、治疗前的体重指数(BMI)、肝功能、凝血功能(包括INR、APTT)、CHA2DS2-VASc和HAS-BLED评分以及是否存在合并症,包括高血压病、糖尿病、脂肪肝、冠心病、心肌梗死、短暂性脑缺血发作(transient ischemic attack,TIA)、慢性心力衰竭、消化性溃疡,并随访患者治疗3、6、12个月内的出血事件和栓塞事件及12个月内的生存情况。(1)栓塞事件:指经影像学证实的无症状脑梗死、TIA、缺血性脑卒中等,或者发生经血管超声、造影、手术及活检等证实的如视网膜、肺、肾、肢体、肠系膜动脉等其他体循环栓塞的事件[6]。(2)出血事件:指脑、胃肠道、肾脏、皮肤黏膜等部位的出血。出血程度的分级:①严重出血:包括了能够致命的或可能致命的出血,需要输血或手术干预治疗;②轻微出血:包括明显的或隐性的胃肠道出血、咯血、鼻出血、肉眼血尿、皮下淤血、失血导致的贫血、中等程度的慢性失血[7]。

结 果

1.一般资料分析:入选患有NVAF的患者275例,其中女性130例(47.3%),男性145例(52.7%);患者年龄60~76岁,平均年龄68.1±8.1岁;联合组146例,无联合组129例。两组患者性别、年龄、Tbil、CHA2DS2-VASc、HAS-BLED、合并症(高血压病、糖尿病、冠心病、心肌梗死、TIA、慢性心力衰竭、消化性溃疡)比较,差异无统计学意义(P>0.05,表1)。联合组BMI、ALT平均值及合并症脂肪肝分布高于无联合组(26.1 vs 23.2,t=6.409,P=0.000;45.8 vs 35.1,t=11.852,P=0.000;41.8%vs 25.6%,χ2=7.285,P=0.007),详见表1。

表1 达比加群酯联合他汀类药物治疗非瓣膜性心房颤动的一般资料分析

2.疗效及安全性评估:两组患者在治疗中均有出现出血事件及栓塞事件,出血事件包括消化道出血、皮肤黏膜出血、颅内出血,栓塞事件包括脑卒中、TIA,外周动脉栓塞,其中治疗3、6个月时出血事件、栓塞事件的发生率比较,差异无统计学意义,但12个月时联合组栓塞事件发生率均低于未联合组(3.4% vs 9.3%,χ2=4.252,P=0.039),而联合组出血事件与未联合组比较,差异无统计学意义(3.4% vs 7.0%,χ2=1.129,P=0.064),详见表2。

表2 达比加群酯联合他汀类药物治疗非瓣膜性心房颤动的疗效及安全性评估[n(%)]

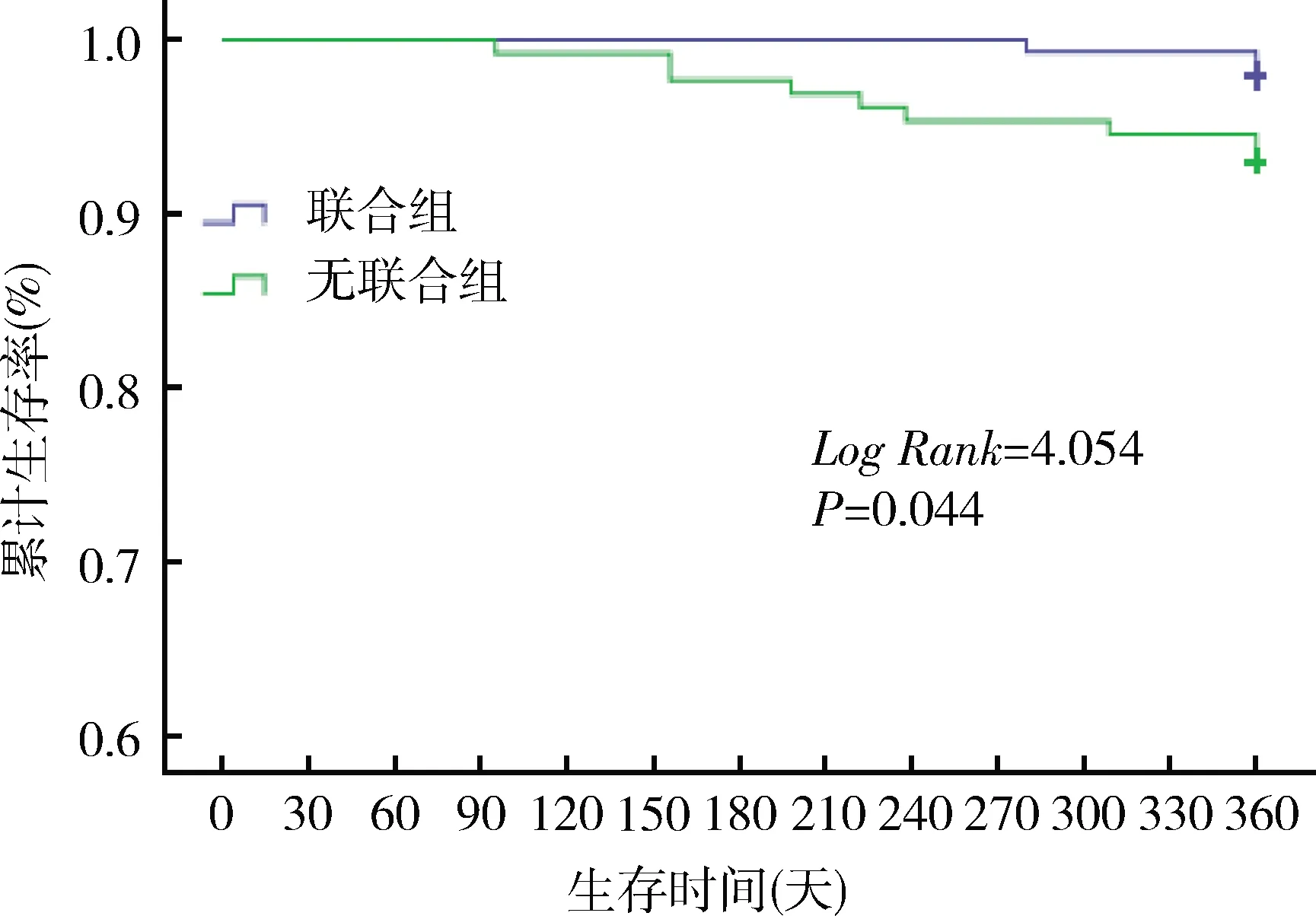

3.生存分析:治疗12个月期间联合组死亡3例,死因为心力衰竭、脑出血。无联合组死亡9例,死因为心力衰竭、猝死、脑出血。Kaplan-Meier法进行生存曲线分析提示联合组累积生存率高于无联合组(LogRank=4.054,P=0.044),详见图1。

图1 两组患者Kaplan-Meier法12个月生存曲线

讨 论

流行病学调查表明,全球约3000多万人患有心房颤动,在我国患有心房颤动的人数接近800万,主要是NVAF[7,8]。其发生率随着年龄增长、心功能恶化等不断升高。NVAF患者最常见且最危重的并发症之一是栓塞,心房颤动时房室收缩不同步、血液淤滞于心房内会引起血流动力学异常,损伤血管内皮功能,增加血栓栓塞发生率[9]。因此,给予有效的治疗方式抗凝、降低血栓栓塞发生率至关重要。2014年AHA/ACC/HRS美国心房颤动患者管理指南提出新型口服抗凝药物(NOACs)在心房颤动患者中治疗的重要性。NOACs具有起效快、治疗窗广、药物相互作用少、无需监测、个体差异性小等优势被广泛应用于临床。达比加群酯具有起效时间长、不需要检测凝血功能、出血风险低等优势被美国FDA批准用于心房颤动患者[10]。

根据1年的随访观察显示,纳入服用达比加群酯的NVAF患者他汀组多合并脂肪肝,且伴有超重、血脂异常(低密度脂蛋白胆固醇增高)等病史,故此类NVAF患者常倾向联合使用他汀类药物,另外在其他基线比较差异无统计学意义。此外,由于老年人常患有动脉硬化,亦常联合他汀类药物。他汀可以减少血液中的胆固醇,减轻血管负担。有研究表明,在典型每日剂量下,他汀类药物可降低18%~60%的总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇,同时降低10%~30%的甘油三酯。此外,他汀可促进机体分泌高密度脂蛋白胆固醇[11]。该胆固醇被誉为“优质”胆固醇,它能够促进动脉硬化斑块中的泡沫细胞转运至肝脏进而消化分解,缩小斑块面积,缓解动脉硬化,这就是他汀改善动脉硬化进展的原因,故本研究中合并脂肪肝、血脂异常及超重患者倾向联合使用他汀类药物[12]。此外联合组同时服用阿司匹林或者氯吡格雷的患者多于非联合组,这部分患者多伴有动脉粥样硬化,包括冠状动脉、脑动脉、肾动脉,但是两组比较,差异无统计学意义,其他同时服用的药物如抗心律失常药物比较,差异无统计学意义。

本研究随访1年的结果提示,采用达比加群酯联合他汀治疗,栓塞事件发生率较单纯使用达比加群酯显著降低,且能提高生存率。研究显示,他汀类药物可以促使心房颤动患者预后更佳,能降低全因死亡风险[13]。他汀类药物有助于提高抗凝疗效,原因可能在于其具有独立于降脂作用外的多效性,包括:①他汀类药物可通过提高对NO等舒血管物质的利用,起到扩张血管、改善血管内皮的功能;②他汀类药物可以通过减少促炎细胞因子、促动血素和降低单核细胞和巨噬细胞分泌及黏附功能,起到抗炎作用[14];③他汀类药物可减少脂质在血管内皮处的沉积,能减轻血管内皮细胞损伤,起到良好的抗动脉硬化作用[15];④他汀类药物能使得血管平滑肌细胞对舒血管物质的反应性提高,减少其增殖、迁徙,促进其凋亡[16];⑤研究表明长期使用他汀类药物能缩小非梗死区心室重构,提高射血功能,可改善心脏结构重塑,抑制心脏肥大[17]。

由于老年患者常使用药物较多,联合用药往往会影响血中的抗凝药物水平,从而增加出血风险。他汀类药物是常用的合并用药之一,不同药物所致出血风险不同。我国台湾地区一项观察性研究发现阿托伐他汀可以明显降低同时服用达比加群酯、利伐沙班或阿哌沙班的NVAF患者主要出血发生率[18]。另一项研究表明,服用辛伐他汀和洛伐他汀可增加主要出血事件发生率,可能是由于此类他汀药物在非活性内酯状态下对肠道P-糖蛋白具有10倍抑制作用,从而增加了达比加群酯的吸收[19,20]。然而本研究结果提示与单独使用达比加群酯比较,联合他汀类药物并未增加出血风险。

综上所述,本研究对达比加群酯联合他汀类药物对NVAF治疗随访进行分析,发现其能降低血栓栓塞风险,未增加出血风险,且能提高生存率,值得临床推广。笔者未对不同种类的他汀类药物进行出血风险对比,有待于深入研究。