科学施策落实物理学科德育功能

范永梅

(南通大学附属中学,江苏 南通 226000)

课堂是德育的主阵地,学科教学理应是落实立德树人根本任务的主渠道.德育知识也以不同样态内隐于各学科之中.各学科蕴含着不可替代的育人性和知识性,有差异的分担了德育的各项功能,共同育人.物理,作为一门以实验和观察为基础的自然学科,在辩证唯物主义的自然观、科学思维与科学方法、科学态度与科学精神、科学伦理等方面承担着独特的德育功能.目前,中学物理学科教师学科德育研究尚处于探索阶段,学科德育资源缺乏系统挖掘,课堂教学过程存在贴标签式、生硬刻意育德等现象.如何在中学物理教学中有效实现学科德育功能,需要我们通过多联系学生生活提升学生道德认知、倡导课堂体验式教学重视道德体验、整合不同学科教学资源增强道德感染、优化课堂德育评价促进道德渗透.

1 联系生活情境,提升道德认知

杜威指出:“知识为行为之重要标准,不能养成知识,即是不能养成道德.”他同时将“知识”分为两类:死的知识和活的知识.那些通过死记硬背、题海战术等方式学到的、脱离学生生活实际的知识是“死的”,不能提升学生的道德认知.只有以经验为基础而掌握的、与学生生活实际密切联系并能运用于指导实践的知识才是“活的知识”、“道德知识”.

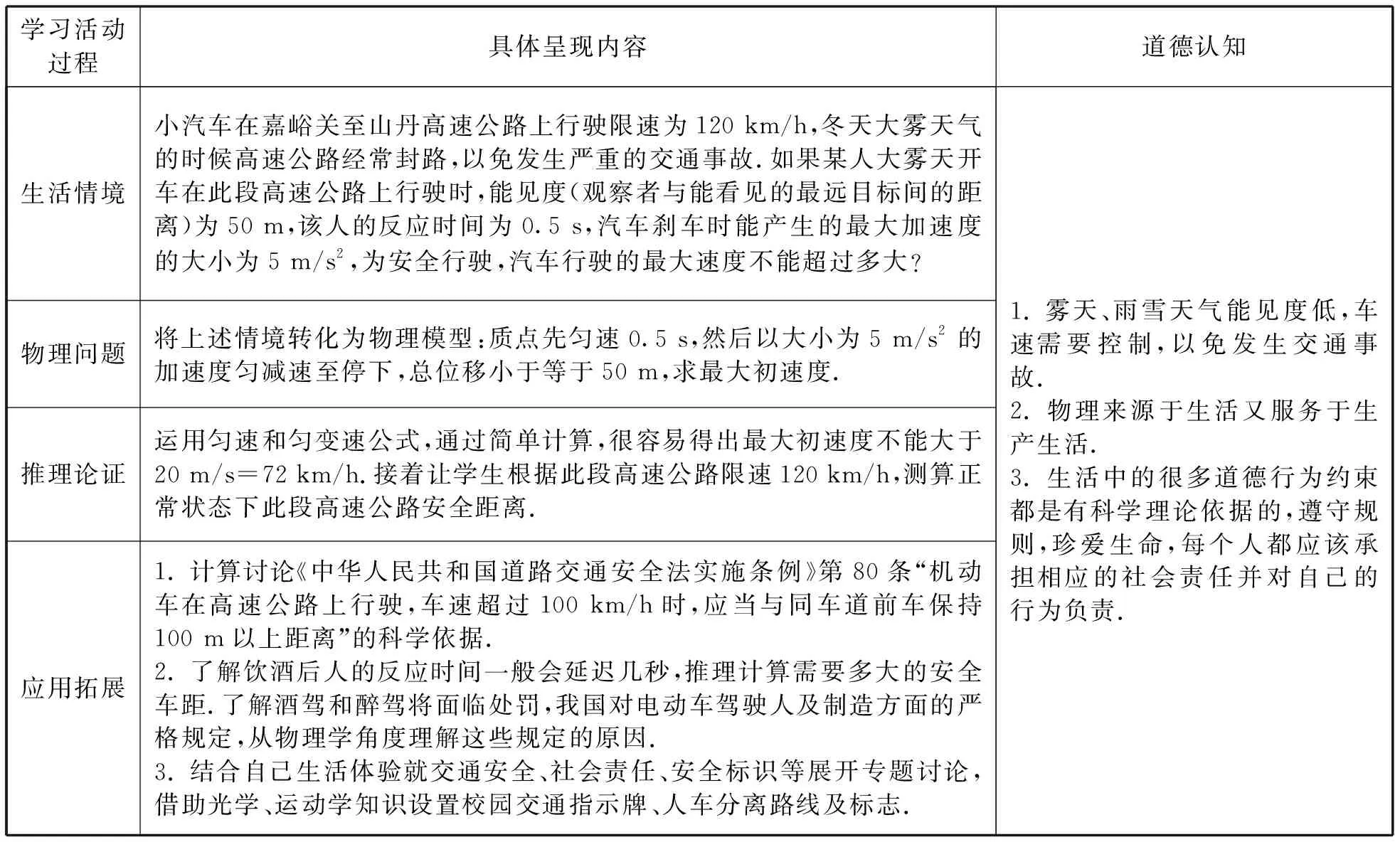

育德于识,需要教师客观分析所面对学生的认知特点、道德水平和生活经验等,从学科知识中挖掘蕴含的德育元素,让学生在真实的情境中觉知道德成长力量,提升学生的道德敏感性和道德认知,融知识学习与道德养成于一体.笔者结合物理学科特点,从生活走向物理,从物理走向生活,建立了如图1的教学范式.

在学习“匀变速直线运动的速度与位移的关系”时,笔者以图1教学范式,进行了如表1的活动情境教学设计.

依托相应的教学情境,将学科知识借助个人的生活道德感知自然而然地进入学生潜意识,从而潜移默化地影响学生的道德认知,使学生不自觉地将习得知识内化为自己的道德品质和道德人格,从而对学生个人成长产生持久而深远的影响.

图1 借助生活情境提升道德认知教学范式

表1 “匀变速直线运动的速度与位移的关系”活动情境教学设计

2 变革学习方式,重视道德体验

从教育的本质来说,教育教学的终极目标都是为了儿童身心的全面发展,学科教学在探索真理、揭示规律的过程中,如果没有儿童的道德的体验,势必物化为工具性存在.正如赫尔巴特所认为的:“真正的教学是‘教育性教学’,真正的教学是‘成人’的伦理活动”.教学应该以“成人”为目的,而非以“分数”、“考点”为目的.一旦教学沦为“分数”的奴隶,教学势必会以知识为中心而不是以人为中心,教学过程成为知识灌输的过程,学生成为课堂被动的存在,学生的主动性、创造性,学生的理智、情感等均被忽视.这样的学科教学方式使学生缺失了德行发展所必须的积极的道德体验.

物理学科德育教学首先要尊重学生在课堂上的主体地位,充分开放课堂,将物理概念建立、物理规律探究、物理知识应用等过程交给学生自主发现、自主探究、自主反思,在平等、民主、和谐的师生交往和对话中,实现对学生态度、情感、行为、价值观等的积极影响,实现将所学知识内化为智慧和德性.

如表2笔者组织学生在“气体的等温变化”一节学习中,通过设计一系列体验活动,让学生学会在合作中交流分享,在探究中实践体验,在反思中思辨提升.

表2 “气体的等温变化”道德体验活动设计

续表

学科德育的过程是师生围绕学科价值追求和道德取向交往互动的过程.只有不断变革学习方式,从过度追求“考试分数”的桎梏中摆脱,注重学生的课堂参与和体验,将有生命有个性有德性的学生置于学习的中央,将道德教育置于教学的原点,才能真正实现学科学习对学生德性的引领.

3 整合学科资源,增强道德感染

传统的分科教学的优势在于知识的系统性和专业化,但学生在解决生活中复杂的实际问题时往往需要融合多学科知识和方法,尤其随着世界全球化趋势日渐明显,科技发展日新月异,未来更需要全面发展的综合型人才.这就需要在实施学科德育时注重“跨学科协同”.不同学科德育教育功能有所不同,借鉴不同学科的德育资源,并将其融合到本学科的德育资源体系中,产生1+1>2的新的学科德育功能,增强学科教学的道德感染力.

物理学科的很多知识与艺术、文学、数学、技术、历史、化学等学科有密切联系,深度挖掘和整合相关资源,通过图片、视频、网络等多种方法,让学生在眼、脑、耳多种感官参与下,思想上获得更大刺激,德行上获得更大洗礼.比如“机械振动和波”的学习过程中可以播放古筝、小提琴等演奏的美妙声音,光波的五彩斑斓,舞蹈中的“队列波形”,水面的波纹等等,感受物理之美;在“磁场”的学习过程中,可以呈现世界上最早的磁性指南仪器“司南”的图片,引用《韩非子》一书中关于“司南”的最早记录:“司南之杓,投之于地,其柢指南”,以及《梦溪笔谈》中最早关于地磁偏角的记载:“以磁石磨针锋,则能指南,然常微偏东,不全南也”,在传统文化熏陶下增强民族自信、感知社会责任;在“匀变速直线运动的研究”一章学习时,让学生学会以数学的视角通过x-t,v-t,a-t等图像描述运动,在数学的表达中感受科学思想与方法;在“万有引力与航天”学习时,让学生结合相关地理知识,通过网络搜索不同地球卫星:技术卫星、通信卫星、科学卫星、侦察卫星、气象卫星、资源卫星等的图片及作用,了解我国航天发展及与生产生活的密切联系,感知科学精神、科学伦理…等等.

教育部《中小学德育工作指南》要求学校努力形成全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局.这就要求学科教师之间打破壁垒,从学科内容、学科方法、学科思想、学科活动等多角度系统梳理学科德育资源,并有意识置于学生的道德认知中,从理想信念教育、社会主义核心价值观教育、中华优秀传统文化教育、生态文明教育、心理健康教育等不同德育内容维度,寻求与其他学科德育资源的融合,实现多学科、多手段、多角度道德感染,真正落实立德树人的根本任务.

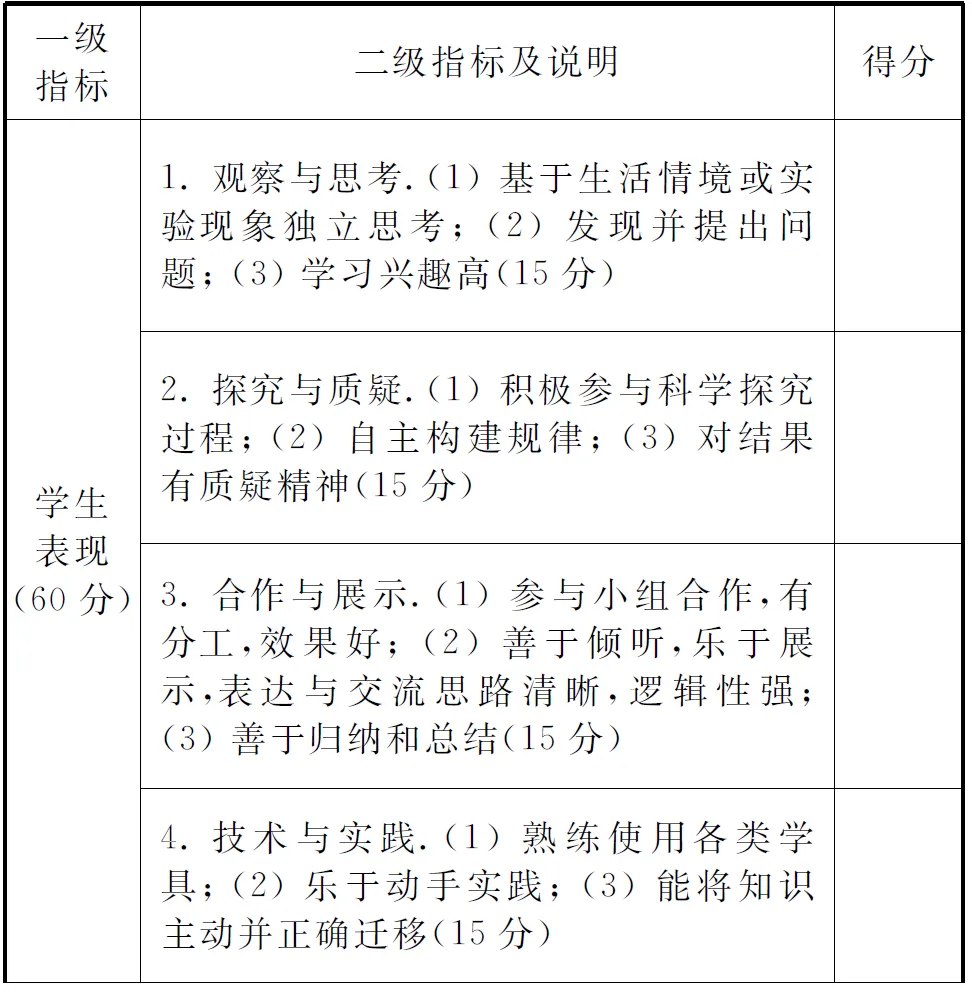

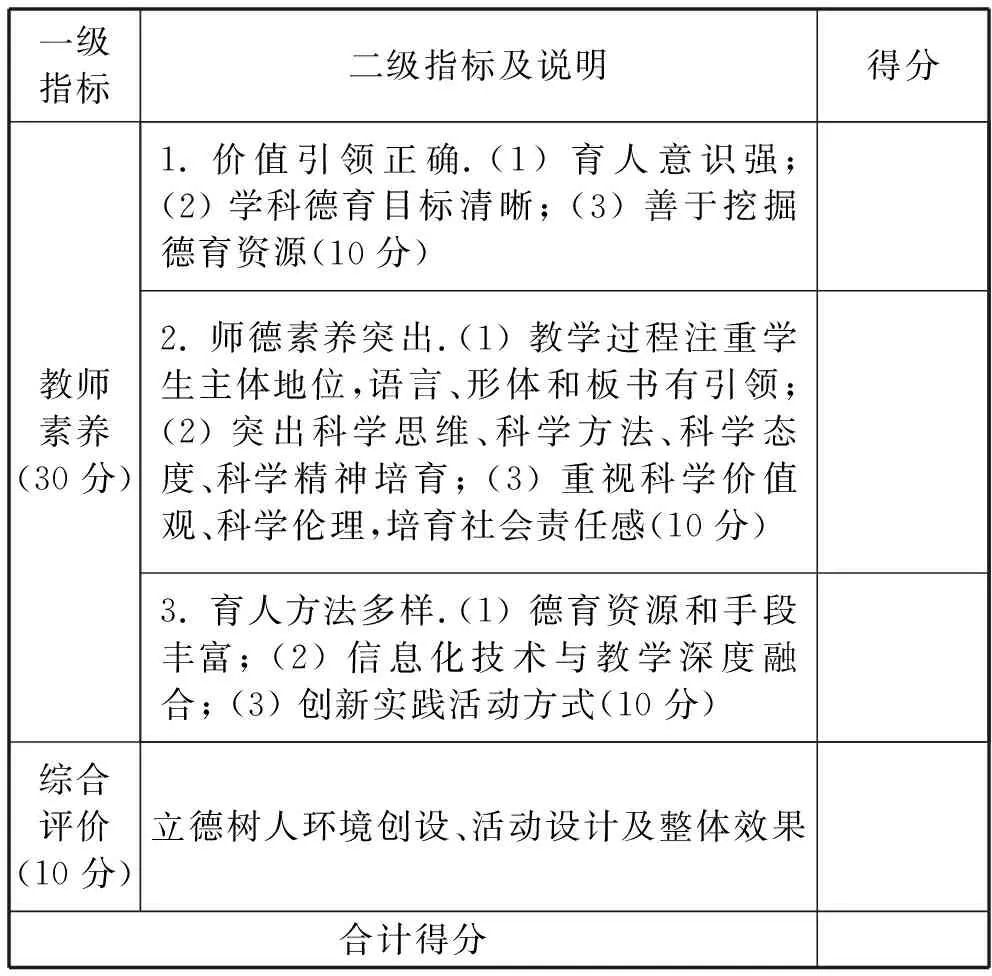

4 优化课堂评价,促进道德渗透

课堂教学是否充分挖掘并传递了学科德育元素,是否有效促进了学生的道德情感发展,是否丰富了学生的道德体验,是否给学生的道德内化创设了良好的学习情境和氛围,需要我们通过评价环节对学科德育的实施结果做出价值判断.根据科龙巴赫的观点,学科德育评价的功能应该涵盖以下3个方面:一是对学科德育内容及相应学习方法和手段进行评价,及时指导修正;二是,依据学生已有的道德和身心发展水平,客观评价学生的进步和不足;三是,科学评价学科德育目标的合理性和达成度、教师德育水平高低和育人理念.由此可见,学科德育评价既要充分关注学科德育目标和基本内容、实施手段、评价维度等的科学性和全面性,更要注重评价学科德育过程对学生德育思想内化、道德行为修正的渗透效果.

学科德育评价应该与学科教学评价同步展开,基于并融于教学评价之中.课堂评价是以课堂目标达成度为重要指标,这就意味着我们在确立课堂教学目标时,应该将本节课的学科德育目标同步确立,坚持学科道德元素与学科教学内容以及学生道德发展水平的一致性,坚持学生表现和教师素养同步评价.笔者结合物理学科特点,尝试构建了如表3基于学科德育的物理课堂教学评价表.

学科德育评价不仅可以评价德育目标的完成情况,还可以对教师学科德育实施过程和学生学习过程提供及时诊断,为不断提升学科德育效果提供动力机制.随着对物理学科核心素养培育的逐步深入,以及信息技术和大数据引入学科评价体系,物理学科德育评价形式一定会不断丰富,评价内容亦会更加科学全面.

表3 基于学科德育的物理课堂教学评价表

续表

杜威在《民主主义与教育》一书中强调:“道德的目的是各科教学的共同的和首要的目的”.广大物理教师只有结合教学要素和环节,充分挖掘具有物理学科特色的德育资源,摒弃穿靴戴帽式的形式化和政治化说教与灌输,科学实施物理学科德育,才能真正将教书和育人融为一体.相信随着越来越多教育工作者关注学科育人价值,多学科融通,育德终将成为学科教学的共同追求,真正实现全员育人、全程育人、全方位育人!