“天宫”生活大揭秘

吕默默

“天阶夜色凉如水,卧看牵牛织女星。”身处天宫一号空间站,眼前的星辰更加繁茂,牛郎星和织女星也更明亮了!

噢,差点忘了自我介绍!大家好,我是正在天宫空間站执行任务的航天员,代号“太白”。最近收到消息,地球上的小伙伴非常关心和好奇我们在空间站里的生活,还提出了许多问题,比如航天员在空间站如何睡觉?吃的食物、喝的水是从哪里来的?我们能不能洗澡?呼吸的空气是如何净化的……今天,就由我来为大家做一次详细的解答吧。

在很多人的心中,航天员是超级英雄一样的存在,可是航天员既不是超人,也不是机器人,而是身体素质比较棒、专业技能比较多的专业人士。无论是现代人类还是追溯到40亿年前的地球原始生命,都是在地球表面生存和进化着,适应的是地球表面的重力环境。可一旦到了几乎完全失重的状态下的空间站,地球生命体就会出现各种不适应的症状,例如心脏、睡眠上的问题。

而要在空间站做研究,或是飞向更遥远的深空进行科考工作,失重影响的就不仅是航天员的身体,还会影响空间站内部的各大系统,如供气系统、水处理回收系统、废物回收系统等等。这些系统必须精简再精简,同时功能必须完备,还要符合航天员的使用习惯。精简这些系统的重要原因是使用火箭运输进入太空时付出的“代价”过大。

举个例子,我国目前最牛气的火箭长征5号系列,也就是大家熟知的“胖五”系列,它在加注火箭燃料之后,自重能达到870吨,可以将25吨的载荷运送到近地轨道,相当于十几辆小轿车的重量。虽然它的运载能力已经比之前的火箭提高了2.5倍,但对比自身的重量,运载“效率”其实并不高。不过,这可不是我国的火箭不优秀、不先进!而是由地心引力这条铁一般的物理定律所决定的。所以从地面运送的货物、设备,甚至每一枚螺丝钉都要精简再精简,务必要把最关键、最重要的物资运送到空间站去。

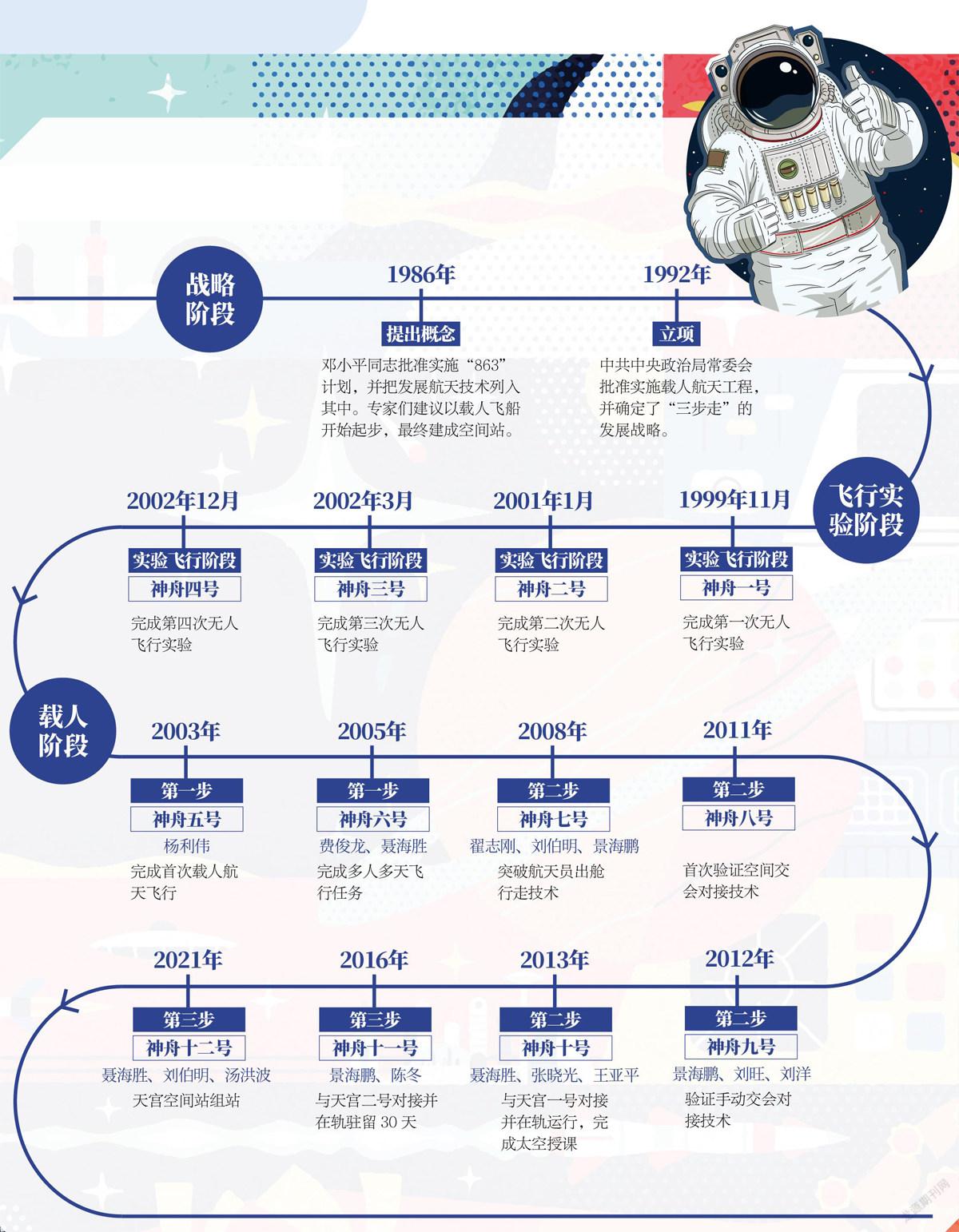

为了解决失重、建造空间站,乃至后续空间站的维护和物资运送等问题,航天工作者们必须进行严格的计算和设计。这可不是一朝一夕所能完成的事情,我国的航天工作者采取了“三步走”的策略方法。

第一步,发射载人飞船,建成初步配套的试验性载人飞船工程,开展空间应用实验。

神舟十二号飞行乘组在水下模拟失重训练

火箭长征五号系列运载火箭

中国航天员成功实现首次太空行走

①生命保障系统是应用在载人航天工程中的一类系统,是使人能够在外太空生存的一系列设备的总称。美国国家航空航天局也常称这个系统为环境控制与生命保障系统(英文缩写为ECLSS)。

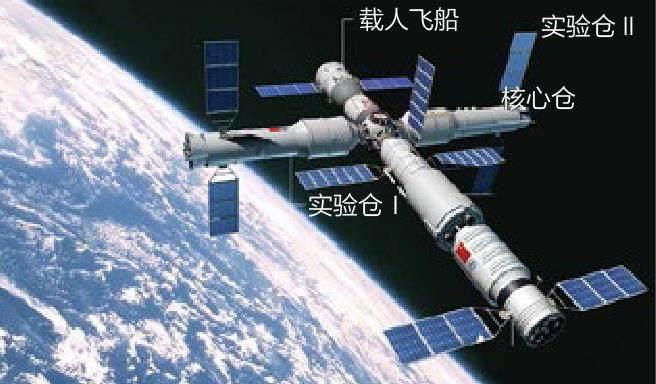

中国空间站在轨运行效果图

这一步不需要太过复杂、十分完备的生命保障体系,只需要验证载人飞船的可靠性,比如是不是坚固,是不是能很好地保持气密性,回程经历大气层时隔热是否良好,等等。

相对于之后的空间站,在这一阶段,航天员在飞船内部不会待很久,只要准备好相关的物资,比如提供合理的氧气浓度和食物配给,以及做好保护措施即可。

第二步是要突破航天员出舱的活动技术、空间飞行器的交会对接技术,发射空间实验室,解决有一定规模的、短期有人照料的空间应用问题。

因为航天员在这一阶段会短期驻留空间站,就要考虑很多问题,例如吃什么,喝什么,空间站舱内温度是否恒定、是否适宜人体等等。这一步就需要初步的生命保障系统①了。

第三步,建造空间站,必须解决有较大规模的、长期有人照料的空间应用问题。

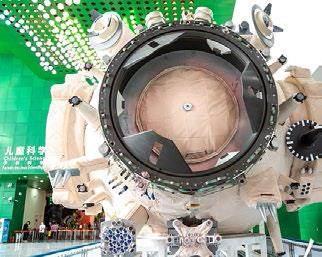

这个阶段开始之前就必须建立完整的生命保障系统。我国空间站天和核心舱里的三名航天员会驻留三个月左右,首先就需要完备的,包含供气、供水、控温等稳定的生命保障系统,同时为了调整航天员在失重状态下的身体状况,还把太空锻炼用的“动感单车”运送了上去。

随着航天工作者的稳步推进和验证,我国已经逐渐设计和建造出功能全面、舒适、现代、科技含量高的空间站和生命保障系统,能够解决航天员在太空生活中遇到的各种问题。

往太空运送物资的成本非常高,欧美国家的成本在每公斤20000美元以上。而我国通过科学合理地控制成本,将费用控制在只有欧美的四分之一到二分之一,可是这个费用仍然不低。于是航天科学家在空间站设计之初,就已经把生命保障系统提前想好,并做了多次精简和优化。

生命保障系统首先应该具备让航天员在太空中生存下去的基本功能,例如提供生存所需的空气、水和食物,并维持合适的身体温度与压力,同时收集或处理代谢中产生的废物。通俗来说,这个系统负责让航天员能吃得饱、睡得香,并能顺利地进行工作。另外,生命保障系统还必须能够保证航天员免受来自太空中的危害。

空间站的水从哪里来?

水是生命之源,人可以勉强三天不进食,但如果三天不喝水,生命安全就会受到威胁。这道理在太空中也是一样,航天员也需要喝水来维持基本的体内循环,那空间站里的水从哪里来呢?

最早的宇宙飞船和空间站里的水,有相当大一部分是从地面运送上来,喝完就没有了,也无法从太空中弄到水。

那往空间站里运送水有多贵呢?有数据统计,以国际空间站为例,地球方面每年需要向其补充约2200升饮用水,这些水的火箭运输费用高达2200万美元。这还是在近地轨道空间站,假如我们要飞向更遥远的太空,水的补给将更加困难。

而在现阶段,因为要完成基本的实验和安装空间站的工作,我们会在空间站“驻扎”3~6个月的时间,这也将消耗很多水。

单说饮用水就不是一个小数目。以一位航天员计算,每天每个人需要3公斤水资源,3个月90天就需要270公斤水,3位航天员一共就需要将近1吨的可饮用水。再加上基本的生活用水,比如洗澡等,水的需求量就更大了!空间站的货运补给飞船,显然不会每次都带这么多水进入太空。而在太空里的每一滴水都很珍贵,所以无论是汗水还是尿液,都会经过生命保障系统的水循环系统进行回收再利用。

“喝尿”在普通人心中是一个有味道的词,但在空间站中则不同。正常的尿液在经过空间站里生命保障系统中的水循环将其“净化”,这一过程里尿液中的尿素通过相应的生物反应器电化学系统,能将尿素有效地转化为氨,然后再经过系统的后续操作将氨分解为水和能量。经过水循环系统处理过的尿液所得到的水,能达到饮用水标准,比地球上任何水都要干净,并且没有一丝味道。

与此同时,为了保证航天员的饮用水安全,还需在最后对其进行消毒处理。航天饮用水基本上都采用化学方法进行消毒。为了保证水质在储存期间不至于下降,长期飞行期间则需要提高水中银离子的浓度。

在今后的任务中,生命保障系统还会进一步完善水循环系统,甚至航天员呼出空气中的水蒸气也会被重新冷凝回收,以达到水的最大回收利用率。

终于可以喝到水了,可是因为失重的原因,我们不能使用杯子喝水,而是放在饮水袋里,直接用软管来吸饮。

LINK

据估算,1位航天员如果在太空生活1年,大约要喝掉700多升经过处理的尿液。

自由呼吸有保障

在太空中,水资源非常重要,但是比起水更重要的是空气!我可以一天不喝水,但不能十分钟不呼吸。当然,这里的空气指的是空间中合理配比的空气。

研究数据表明,一位航天员除了每天需要3公斤的饮用水,还需要至少0.84公斤的氧气。那氧气从何而来呢?空间站里最初的氧气是由初始任务带来和之后的货运飞船持续补给。但随着航天员对氧气的逐渐消耗,持续的氧气供给就成了问题。

在地球表面,我们呼吸的空气中有大約71%的氮气和28%的氧气,其他则为二氧化碳、水蒸气和一些稀有气体。同时,厚重的大气层再加上绿色植物的光合作用和呼吸作用,我们拥有着几乎取之不尽的氧气。但在太空中,氧气非常稀有,目前在空间站中也无法通过种植大量绿植达到氧气的转换和供给。可航天员要想正常地工作和生活,就需要有与地面相似配比成分的空气和大气压。

这时,空间站里的生命保障系统又要开始工作了,它所提供的环境空气主要包含:氧气、氮气、水蒸气、二氧化碳和其他微量气体,与地球表面的空气成分基本一致。同时还经过了严格的净化,比我们在地球呼吸的空气质量要纯净得多。系统还会调整空间站里的气压值,这个值一般为101.3千帕,也就是海平面标准大气压。

空间站里的氧气一部分来自地面货运飞船的配给,另一部分则是由电解水生成氧气。使用到的电资源来源于空间站上的太阳能帆板,水则是由生命保障系统中,将空气中的水蒸气冷凝、航天员产生的尿液净化而来的。

解决了氧气的供给问题,还有一个问题也不容忽视,那就是航天员呼出的每天大约1公斤的二氧化碳。如果在地球表面,这部分二氧化碳会逐渐消散在大气层中,由绿色植物来消耗掉,并产生一定量的氧气来达到空气成分的基本平衡。可空间站是密封状态,无法像在家里一样开窗通风,航天员呼出的二氧化碳如果不处理的话,就会在舱内聚集,当浓度达到一定程度时,就会引起二氧化碳中毒。生命保障系统在解决二氧化碳问题上也有自己的办法,例如使用化学固定方法,通过化学试剂氢氧化钾、氢氧化锂来消除掉空气中的二氧化碳。同时也有比较新的尝试,比如让二氧化碳与氢气反应,最终形成氧气和甲烷。氧气可供航天员呼吸,甲烷则可以排放出去。

我们的神舟载人飞船采用的就是非再生式二氧化碳净化方案:利用无水氢氧化锂作为座舱二氧化碳的净化剂,通过专用风机将座舱大气引入净化罐,净化后的空气再重新流回座舱。净化罐的数量按执行飞行任务的人数和天数配置,使用中由航天员进行切换。

有了纯净的空气,最后一步则需要给空间站里的空气强加对流系统,这是因为在失重状态下,舱内空气中的氧气自由扩散速度比较慢,如果没有对流系统,二氧化碳会在一个区域堆积,不利于航天员健康。

这下不用担心了,我们在空间站里呼吸的都是新鲜的空气呢!

在中国科技馆展出的天和核心舱1∶1结构验证件实物。

吃得饱、吃得好

为了保证航天员们能顺利进行研究、实验和工作,吃得饱、吃得好也是一个关键。

工作人员为航天员准备了120多种营养均衡、品种丰富、口感良好,保质期长的航天食品,有主食、副食,比如调味品、饮料、水果等,至少五天不重样。还有我最爱的鱼香肉丝、宫保鸡丁等。

当然,在太空中吃饭不会使用碗盘,也不能有太多的汤汁和碎屑。因为处于失重状态中的汤汁和碎屑会四处飘散,如果飞进空间站里的仪器当中,就会造成短路,引起可怕的事故。这些饭菜都被塞进了真空包装的袋子里,使用时可以加热,然后直接挤进嘴里。

航天员的食品补给

睡觉和洗澡

在以往的实验空间站里,由于空间不够大,吃住和工作基本都在一个狭小的空间内。而现在的空间从以前的15立方米提升到了整站110立方米,并且采用全新的信息技术,让中国空间站有了“移动WiFi”,为航天员创造了一个智能的家居生活空间,我们可以随时跟地面的研究人员、家人进行视频通话。有了更大的空间,空间站也重新划分了区域,分成了生活区和工作区。

每天结束工作后,洗个澡能让我迅速摆脱疲劳。不过,在空间站中还不能实现淋浴和泡澡,但每个人都能够在一个“包裹式淋浴间”里,手持喷枪,把自己擦拭干净,最大程度上解决了个人卫生问题。

终于可以睡觉了,拉开隔板,打开照明小灯,这就是我的“卧室”。钻进准备好的“睡袋”,“盖好被子”,把双手也伸进去,交叉在胸前,就可以美美睡一觉了。为啥要把手也伸进去呢?是因为曾经有国外的航天员,睡觉时把手放在外边,第二天早上感觉有人在摸他,被吓得不轻,仔细一看原来是自己的手在失重状态下来飘来飘去造成的。我可不想被自己吓到。

LINK

现在的空间站为航天员提供了许多套不同场合穿着的衣服,有工作服、锻炼服、休闲服、失重防护服、睡具等。这些衣服中有的能帮助航天员对抗因失重造成的对人体肌肉的不利影响,有的能帮助航天员调节情绪和心情。

防护措施很重要

在太空中除了基础的吃喝拉撒睡,我们还必须完成太空中的工作任务,而工作中最重要的一点就是做好防护。因为有一个看不见的敌人在时刻威胁着航天员的生命和空间站的电器元件——那就是宇宙射线和太阳风。

LINK

世界上第一颗人造卫星普特尼克1号于1957年飞入太空,第二年美国第一颗人造卫星也送入了太空,不同的是它携带了一台用来测量辐射剂量强度的盖格计数器。当时的科学家范艾伦在研究数据之后发现,太空里是有放射性的。因此,地球周边的这一辐射带被称为范·艾伦带。

宇宙射线或太阳风造成的带电粒子在到达地球时,在地球磁场的作用下会被束缚在地球周边。但如果这些辐射直接照射在人体之上,就会损伤遗传物质,引起疾病,甚至会诱发癌症。而且这些辐射还会造成宇宙飞船、空间站和卫星的损害,例如1973年到1995年间就出现了100多宗因空间环境引起的航天器故障。其中,1989年的强太阳风暴发,造成了45颗卫星失联。

我们的空间站对此也进行了防护,在舱体的设计上加入了防宇宙射线和太阳风的特殊材料,加厚关键部位元器件的防护。同时在飞天系列航天服的设计上也做了特别的防辐射防护,最大限度地保护航天员的安全。

最新款的“飞天”舱外航天服从内到外分6层,分别是接触身体部分的舒适层、备份气密层、主气密层、限制层、隔热层、外防护层,具備防辐射、温度调节和压力调节等功能,同时还有完备的生命保障系统。身高1.6米~1.8米的人都能穿上这套衣服。最外层的防护材料可耐受±100℃左右的温差变化。

“飞天”舱外航天服的头盔也做了特别的改进,视野比其他同类舱外宇航服要大。在头盔上还装了照明灯和摄像头,可拍摄航天员的出舱操作;两侧有报警指示灯,在舱外服出现泄漏时闪动报警,同时还有语音报警。它的面窗有4层:其中里面两层为充压结构,即两层之间充高纯氮气和防雾剂,外面是防护面窗,最外层是镀金的滤光面窗,对太阳光折射率低,能防止太阳光线直接照射人眼。

有了这些保护措施,我们就能毫无后顾之忧地完成科考任务了!

神舟十二号航天员乘组圆满完成出舱任务,安全返回天和核心舱。

回家不简单

三天后在与后续的航天员交接完工作后,我就要回到地球了。不过,回家前还有许多事情要做。

首先,在神舟飞船与空间站合体分离之前,我们要在同伴和地面科技人员的配合下,将实验柜里有关实验装置和重要实验物品放到神舟返回舱中。其中包括这几个月来空间站运行的海量飞行和实验数据,还要将在太空中培育的各种植物、动物,以及太空中采集的尿液、唾液等带回地面,以供工作人员进行分析和研究。

其次,在做完重要的实验数据和相关物资的搬运之后,还要把自己所负责的工作区域打扫干净,这是对进行后续任务的航天员的尊重,也能避免平时产生的一些碎屑对电器元件造成损害。

做完这两步之后,就是处理垃圾了。残余食品垃圾、卫生用品垃圾,还有在轨实验产生的电池、电极等都需要打包放入轨道舱,随轨道舱坠入大气层销毁。

最后,我会与一起返回的同伴们进入神舟飞船的返回舱进行分离操作。两个航天器分离后,神舟飞船会撤离一段距离,在地面指令控制下逐渐远离空间站,之后就会逐渐从空间站所在的轨道调整,变轨,从而进入大气层,最终返回地球。

好了,我要去做最后的检查了,祝我好运吧。咱们地球见。