高职院校教师职称制度改革综述

游小艳

(上海工商职业技术学院,上海 201806)

0 引言

“高职院校”是高等职业院校的简称,是构成中国高等教育体系的重要类型,教育部2019年统计我国高职(专科)院校1423所,在普通高等学校中占比过半。高职教育以向社会培育一线高素质、高技能职业技术型专业人才为目标,对现代经济社会发展的促进作用日益凸显。在国家政策的引导支持下,我国高职教育近年来发展迅速,现代化职业教育被摆在了更加突出的地位。但目前高职院校面临较为严峻的师资困境,2019年高职教职工699 400人,在普通高等学校中占比约为27%。研究发现,当前高职教师职称评聘体系的缺陷成为制约高职师资队伍建设的重要因素。职称制度关系教师切身利益,也是激励约束高校教师的一项长效机制,职称工作关系师资队伍建设,影响学校发展大局。

我国教师职称制度由来久远,现代高校教师职称制度历经百余年,处于不断发展革新中。我国高校职称制度改革历经1949—1966(技术职务任命制)、1978—1985(专业技术职称评定制)、1986至今(专业技术职务聘任制)3个发展阶段[1],高职院校教师职称评审制度发展也经历了1986—2000(标准共用时期)、2000—2016(三足鼎立时期)、2016至今(放权发展时期)3个阶段[2]21。通过中国知网数据库,综合分析历年有关高校教师职称研究的成果,总结发现教师职称评聘工作开展初期,在调动教师工作的积极性、促进业务钻研和教师队伍建设上取得了良好成绩,但随着形势的发展变化,原有职称评聘体系的弊端日益凸显,职称制度改革呼声渐起。国家先后推出《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》《国家职业教育改革实施方案》等多项政策,引导高职院校开展教师职称改革,但目前仍处于探索阶段。本文通过内容分析法对国内已公开发表的研究文献进行系统分析和整理,以总结前人经验,发现研究不足,并提出未来研究建议。

1 高职教师职称评审存在问题的研究

通过研究,对高职院校现行教师职称制度存在的弊端可概括为以下几点。

1.1 职称困境制约高职师资队伍建设

高职院校培养的人才对接社会需求的一线技术技能岗位,人才质量决定院校核心竞争力,而师资是院校人才培养质量的重要保障。对高职院校的调研成果发现,师资数量不足、结构不合理、职业满意度低、人才流动率高等问题普遍[3],民办高职院校更为突出。究其原因主要有:高职院校要求教师教学紧跟行业动态,教学压力大;生源质量较差,教学难度高;教学外的其他工作多,易产生职业倦怠;绩效考核不全面;编制数量的限制加剧职称评定困难度等[4]。从激励层面看,高职教师所能争取的课题项目经费等远低于本科院校,绩效工资基本取决于职称、学历和课时量[5],提升职称成为高职教师除离职外改善薪酬、缓解生活压力的主要通道。

1.2 职称评审指标缺乏高职特色导向

研究成果大多认为高职教师职称评审中,科研与其他工作的评审比例设置不合理,存在重科研轻教学、重学历轻实践技能等现象[6]。高职教师课时量多、教学任务重,应当将精力倾注在教学效果和方法创新上,科研导向有碍教学质量的提升;高职师资队伍学历结构现状远不如本科院校,高职教师职称评审中的学历、科研等要求,限制了大批拥有较高专业技术能力的低学历教师职称评定。教育界强调“双师型”教师对高等职业教育的重要性,鼓励教师向“双师型”教师发展,但职称评审制度中缺乏相应导向[7]。当前,高职院校所实施的职称评审标准对教师专业成长的引导和促进作用不强。

1.3 职称评聘模式单一,评后管理不足

当前,高校教师职称评聘模式基本实行“评聘结合”模式,高校根据教师所评职称进行劳动聘用,发放相应薪酬。职称评定终身制现状成为阻碍师资队伍结构调整和发展活力的重要原因[8],“一评定论”的制度易使人在达到预期职称层级后,疲软松懈失去原有动力,而定编定岗门槛对后进教师的发展晋升形成阻碍。同时,职称评后的业绩要求制度不到位,缺乏有效的竞争退出管理机制,易使一批学术能力低的人员为“一劳永逸”而发生学术不端行为[9]。

2 高职教师职称制度改革对策的研究

针对高职院校教师职称制度存在问题的对策研究中,主要有制定科学评审机制、分类评审、评审指标改革、发挥评审功能导向、规范评审流程、提高评审监管效度等主张。以下从定性评价和定量评估2个角度入手,分析高职教师职称制度改革对策的研究内容。

2.1 定性评价的职称改革建议

2.1.1 教师体系分类评审

定性类研究分析当前高职院校教师职称制度的科学性有待提升,待建立更为公平合理的多元评审体系,新标准制定应遵循设定独立体系、注重“双师”导向、分类考量等原则[10]。高职教师与综合性高校教师专业发展路向各异,职称评审体系也应相对独立设置,以符合高职教师“双师型”发展的目标要求。职称评审模式上,应对教师分类设置评价指标,分别开展职称评审。不同研究者对教师的类型划分提法各异,整体上以教师工作岗位性质和教学性质的差异作为划分依据。高职教师职称评审的师资类型划分研究如表1所示。

表1 高职教师职称评审的师资类型划分研究

2.1.2 注重指标导向,开展多元评审

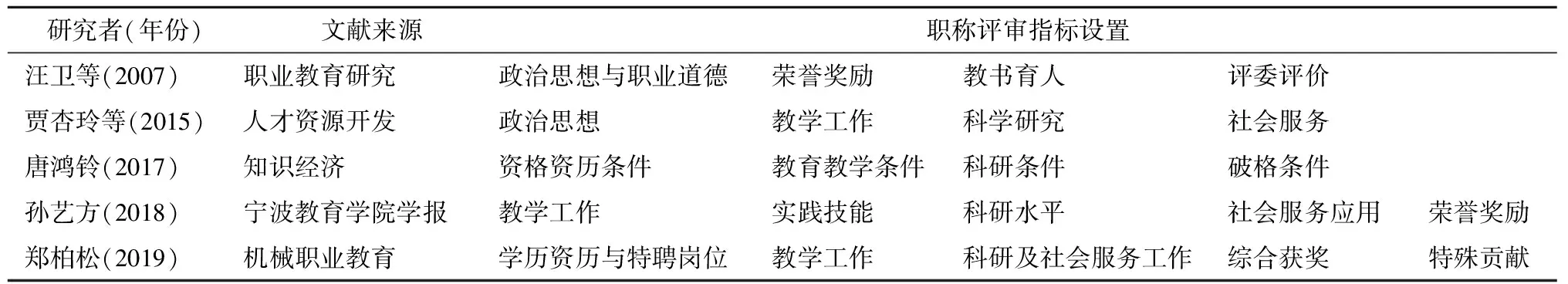

建立评价标准多元、评审团队校企混合的高职教师职称评审形式。对评审指标设置提出由重科研,向育人、教学、实践、服务、创新等多方面综合评估转变,注重“双师型”导向。“双师型”教师概念自20世纪末提出以来,存在较大争议,有“双职称”“双证书”“双能”“叠加”“双层次”等观点[11],“职教20条”文件将“双师型”教师注解为同时具备理论教学和实践教学能力的教师。当前高职院校引进的师资人才中,高学历师资实践教学能力欠缺,企业引进实践经验丰富的低学历师资理论教学能力不足的现象较为严重。高职教师职称评审指标改革设计研究如表2所示。

表2 高职教师职称评审指标改革设计研究

由表2看出,导向指标研究认同度最高的是教学、科研和社会服务3个维度。

教学工作指标下,考量项目有教学数量导向和教学质量导向的评价提法,也有将学生考证、竞赛、实习、就业等项目效果纳入教学评价的主张。

从职称改革指标成果看,学者大多支持科研指标,不能在改革中“一刀切”。科研成果对生产实践具有重要的指导意义和促进作用,高职院校教师处于职业教育的前沿领域,理应促进实践经验向科研成果转化,推动行业进步。职业教育的发展成长,也需要教职人员的教学改革研究、实践研究、教材开发等。考虑高职院校科研开展平台的不足和教师主观因素等差异,可引导开展相应的技术、应用类研究[12]。

在社会服务等实践类指标的研究中,对评价项目认知各不相同。一类认为社会服务指标是教师服务区域社会企业的工作能力,含教师参加企业实践、提供技术指导、参加技能培训等;另一类认为社会服务指标是教学、科研成果中能够开展社会培训、服务技术研发推广等的内容。

2.1.3 评聘分开,规范过程管理

科学评审指标体系下,评审过程中各环节的公正、规范是职称制度改革实现的保障。构建校企参与的职称评审委员会,实行职称评审前后“双公示”制度等[13],保证职称评审的公正透明性。同时,完善职称评审结果评后反馈机制,使申诉反馈、结果处理等程序能接受政府、企业和教师监督,切实保障评审公平[2]58。

制定评聘分离的岗位聘任制度,竞争上岗,激发教师团队的岗位履职责任感。打破高职教师职称评审只上不下的终身制现状,引入竞争考核机制,持续发挥职称激励和约束作用。对各等级职称的取得和续评设定一定的考核周期和要求,周期内达标的教师续任职称,对不达标人员降级考核[14]。如取得讲师职称后,5年为1个考核周期。5年内达到讲师考核要求,可以续评或在规定年限后申报上一级职称;达不到考核要求,则打回助教职称重新评审。

2.2 定量评估的职称改革对策

基于传统的专家封闭评审模式存在的主观性和其他干扰因素影响,建议高职教师职称评审应引入科学计量指标和方法[15],结合专家主观评价共同完成。在评审指标及权重设置的研究上,成果整体偏少。朱淑瑜以广东省高职院校为研究案例,根据院校性质、办学质量等多方差异,将高职院校划为3个层次,并对不同层次的评价指标赋予不同的分值,推出3类院校各等级职称的职数分配计算公式及各等级职称结构比例。

朱盘安等根据四大系列的师资岗位,设计10套评审方法,百分制设置2级指标,综合考评高职教师的基本情况、教学、育人、科研、学术地位与作用、工作考核等内容。郑柏松以黄冈职业技术学院为研究案例,设置学历资历与特聘岗位等5项一级指标,中、高级职称按5项指标要求,以权重高低进行引导,并通过二级指标赋分制开展量化评审。李杨在JZ职院的绩效考核体系设计中,提出构建集职业素养、教学、科研、社会服务和学习成长的指标体系,通过多主体打分的方式确定各指标权重。

3 高职教师职称制度的反思与建议

3.1 研究现状总结

通过对国内高职院校教师职称制度改革的相关研究成果的收集与研究,总结为以下特征:

(1)对高职教师职称制度改革的研究近10年来关注度持续升温,研究成果在总结职称制度弊端的同时,提出各类改革设想与对策;(2)研究观点的提出多出自研究者自身经验的判断和已有研究成果的结论,采用案例研究分析和科学分析工具的成果占比偏低,见刊质量大多不高;(3)研究关注点多集中在对职称评审指标设置的科学性探究上,一致认为高职教师职称评审指标应当引导教师专业发展,贴近职教目标需要;(4)评审指标设计研究中,观点偏笼统概念化,强调重视教学评审、放低科研比重,但鲜有成果提出合理的教学评估方式,对教学和科研之外的多元评审指标缺乏深入研究,未能提出合理的评价计算方式;(5)职称评审流程中,异议最多的是评审过程和评后管理,呼吁更为公平公正公开的评聘竞争机制;(6)对在职称制度改革中推进主体责任的相关研究极少,政府相关主管部门、高职院校、社会企业、专业技术人员等各相关主体在职称制度改革中的权责分工研究不足。

3.2 反思与建议

当前,全国已有部分地区和院校开展了职称改革尝试,改革角度有降低任职资格条件(重点是降低学历要求、弱化科研任务要求),提高教学评价,增加实训实践等活动项目,重视竞赛获奖等指标。当前改革在试探撬动“旧疾”的同时,也随之易引发新一轮的问题。整体表现为高职教师硬性能力要求缩小;在降低传统指标要求的同时,新指标数量和质量要求模糊;评审指标多元化过程中缺乏合理的质量分层控制方式;忽略学科性质差异,导致的一些实践类指标上(如竞赛等级与数量)教师间差距的不公平等问题。

革旧出新是一个破茧的过程,高职教师职称制度在顺应时代变化革新时,也需要经历一个不断蜕变的过程,不能操之过急而忽略了新问题新矛盾的治理。需在政府引导下,不断完善规范各层级政策条例,实现政府大方向引导、各院校“因地制宜”个性化发展、搭建有效的评审监督反馈机制,在改革落实中循序衔接。

在研究层面上,应注重实证案例的经验分析和思考总结,为后续研究和高职院校教师职称制度改革进程提供经验借鉴;应倾向于评审指标的执行质量、数量等方面的深入分析,探索职称评审指标评价可操作性强、层级划分有效的科学计算方式和管理评价方法;应加强在推动高职院校教师职称制度改革中各相关主体的权责职能的研究,发挥各改革相关主体的能动性。

4 结语

师资问题成为当前国家高等职业教育可持续发展的关键问题,高职教师职称制度改革关乎职业教育师资队伍的生命力和强壮性。当前,学界对高职教师职称改革研究的成果丰裕度仍欠佳,且研究方法多趋于定性评价,在定量评估的职称指标设计上有待更多关注。在高职教师职称评审制度改革实践中取得良好成效的院校,应当积极总结和分享本校改革实践经验方法,为国家职业教育的健康发展和师资队伍建设的壮大奉献力量。