经济极化背景下民族间发展差距问题变化及应对

卢小平

(中央民族大学 管理学院,北京 100081)

一、问题的提出

我国经济向核心城市-城市群极化趋势明显,从全国范围来看,三大核心经济圈长三角、珠三角、京津冀在全国经济版图上的极化效应不断强化,其他地区在经济格局上因而相对边缘化。(1)芦惠,欧向军,李想:《中国区域经济差异与极化的时空分析》,载《经济地理》2013年第6期。从省级区域来看,一核、双核带动全省经济发展,并与其他城市形成显著中心-边缘结构的情况,也逐渐成为省域内经济发展的趋势。(2)徐琴:《省域发展的空间逻辑——兼论“强省会”战略的地方实践》,载《现代经济探讨》2020年第6期。

从市场经济本身的运行机制和经济效率来说,经济集中,形成增长极,有其客观性和合理性,因为“作为无形、抽象的经济空间是非均质的,而且也不存在它们正趋向于均质的倾向。经济空间成长过程总是围绕极核进行”(3)[法]弗朗索瓦·佩鲁:《新发展观》,张宁,丰子义译,北京:华夏出版社,1987年版,第132页。。但是,这种增长极一旦形成,并不一定对周边地区是好事,它也有可能让本来就不平等的区域-群体间经济关系变得更不公平。因为在循环累积因果机制的推动下,发达地区的优势和不发达地区的劣势,都可能不断累积,进而使它们之间的差距无法弥合。而在发展中国家,新兴的经济中心对周边地区的影响,中心城市对周边地区以资源虹吸、财富聚敛为主的回波效应,在相当长时期里,都会强于带动周边地区发展的扩散效应。(4)[瑞典]冈纳·缪尔达尔:《亚洲的戏剧:对一些国家贫困问题的研究》,谭力文,张卫东译,北京:北京经济学院出版社,1992年版,第74~76页。

全国范围内,长期因素积累形成了几个经济核心,这些经济核心与全国其他地方的发展差距非常显著。(5)高志刚,克甝:《中国省际区域经济差距演进及协调发展》,载《区域经济评论》2020年第2期。在省域内,经济上的首位城市及其所在区域,与其他地区的发展差距也在不断扩大,对其他地区资源、财富形成了比较显著虹吸效应。由于当前大多数省域经济仍然处于工业化中前期,首位(中心)城市的发展更有可能对周边区域形成掠夺效应而不是带动效应,迫使邻近地区的优质资源向省级中心城市集聚,这些地区的经济收益下降,效率降低。(6)张瑶,郭晓平:《城市首位度的经济发展效应——基于经济增长效应和空间溢出效应的分解分析视角》,载《商业经济研究》2019年第23期。最后是中心城市所在区域,城区与郊区、边远辖区差距,又非常明显。这种区域间层次性的发展差距,比较典型地体现了经济极化情况下,中心-边缘地区结构的形成和强化。

在民族地区,经济极化导致的区域-群体发展差距,因为民族因素的介入,会变得更加复杂。从总体上来看,我国大多数少数民族群体,居住在远离国家经济核心区域的中西部地区。在少数民族人口相对较多的省(自治区),经济核心城市的少数民族人口占比也相对较少,偏远地区少数民族人口占比更多。在全国、省域经济都出现比较明显极化趋势的背景下,少数民族融入经济核心的步伐迟滞,使民族间发展差距扩大,少数民族贫困问题长期化。为此,各级政府需要在承认、尊重经济极化的前提下,探索新的解决民族间发展差距的思路。

二、全国中心-边缘经济格局中民族地区整体边缘化

我国少数民族大多居住在中西部民族省区,传统上将少数民族聚居区称为民族地区。从统计分析的角度,我们一般选取8个民族省区,进行分析,这8个民族省区分别是五个自治区(内蒙古、广西、西藏、宁夏、新疆)加3个少数民族人口占比较多的省(贵州、云南、青海)。根据第六次人口普查数据,8个民族省区的少数民族,占全国少数民族总人口的62.98%,占8个民族省区总人口的37.47%。8个民族省区在区域经济极化过程中的表现,可以很大程度上代表我国少数民族整体上参与、融入全国经济极化进程的表现,以及当前区域-民族间发展差距状况。8个民族省区,在我国宏观经济版图上,按中心-边缘格局来观察,都处于国家经济边缘区域。我们可以从三个角度来理解民族地区整体的边缘化:

(一)与国家经济核心区地理距离过远的区位边缘化

经济中心对周边地区的影响力,会随着距离的增加而衰退。在学者对我国三大经济中心辐射范围的研究中,因为计算方法和采用的指标差异,得出的辐射距离也有所不同。比较保守的计算,认为我国三大经济中心的核心城市(上海、北京、广州),对周边地区的辐射带动范围在200~300公里,其中上海的辐射距离大于广州、北京,为300多公里,北京和广州均为200多公里。(7)栾强,罗守贵,郭兵:《都市圈中心城市经济辐射力的分形测度及影响因素——基于北京,上海,广州的实证研究》,载《地域研究与开发》2016 年第4期。比较乐观的计算,则达到500~700公里。(8)赵娴,林楠:《中国国家中心城市经济辐射力分析与评价》,载《经济与管理研究》2013年第12期。但即使按最乐观的估算,我国民族地区离核心城市能辐射到的区域,也还有相当大的距离。即使按500公里辐射半径,我国三大核心城市可以辐射到的民族地区区域和人口,也非常有限。只有内蒙古中部呼和浩特、乌兰察布、赤峰等地区,广西南宁、柳州、桂林以东地区,分别进入北京、广州的经济辐射圈。其他的民族地区,则远离这三大核心城市辐射圈。

(二)在产业链-价值链中的地位边缘化

距离因素之所以重要,是因为它决定了产业布局的成本。由于核心城市往往是一个国家或大区域的产业集聚中心、科技创新中心、市场交易中心和消费中心,市场主体在布局其产业的时候,都要考虑与核心城市的距离,避免过远的距离导致成本攀升,产业竞争力削弱。在缺乏外力干预的情况下,市场机制往往会形成核心地区产业集中,且垄断高端产业。而边缘地区产业分散,且多以中低端产业为主的格局。因为产业层次不同,又必然导致核心地区在价值链上,也具有优势地位。国际经济格局中,有所谓“价值链锁定”,即大多数发展中国家,并不能在承接发达国家产业转移的时候,实现自身的产业升级,而是长期被锁定在价值链低端。(9)Cramer C: Can Africa Industrialize by Processing Primary Commodities? The Case of Mozambican Cashew Nuts, World Development, 1999(27):1247-1266。这种价值链低端锁定,其实也会发生在一国之内不同区域间。相对后发达地区被锁定于价值链低端,从而导致贫困的增长和后发地区对发达地区的经济依附。(10)刘志彪,张杰:《从融入全球价值链到构建国家价值链:中国产业升级的战略思考》,载《学术月刊》2009年第9期。在观察我国民族地区经济、产业发展模式的时候,这种价值链锁定现象,在一些地区已经非常明显。例如铝产业,我国最大的铝矿和金属铝原料生产基地在广西,但是广西却几乎没有基于铝原料的高端制造业,所以在很长一段时间里,广西一直在以较低成本向其他地区供应铝原料,但却要以高价格购入基于铝金属制造的各类高端装备或其他产品。这种价值链锁定,导致广西铝产业最丰富的百色市,虽然长期以来都是全国最贫困的地区,但却很难通过发展高端铝产业助力本地脱贫。类似的还有云南的铜产业,贵州的茶产业,广西的丝绸产业,内蒙古的煤产业,新疆石油产业等,若没有必要的政府干预和非市场手段调节,也可能会被长期“价值链锁定”于低端。

(三)人口向核心城市的流动阻力与发展红利分享边缘化

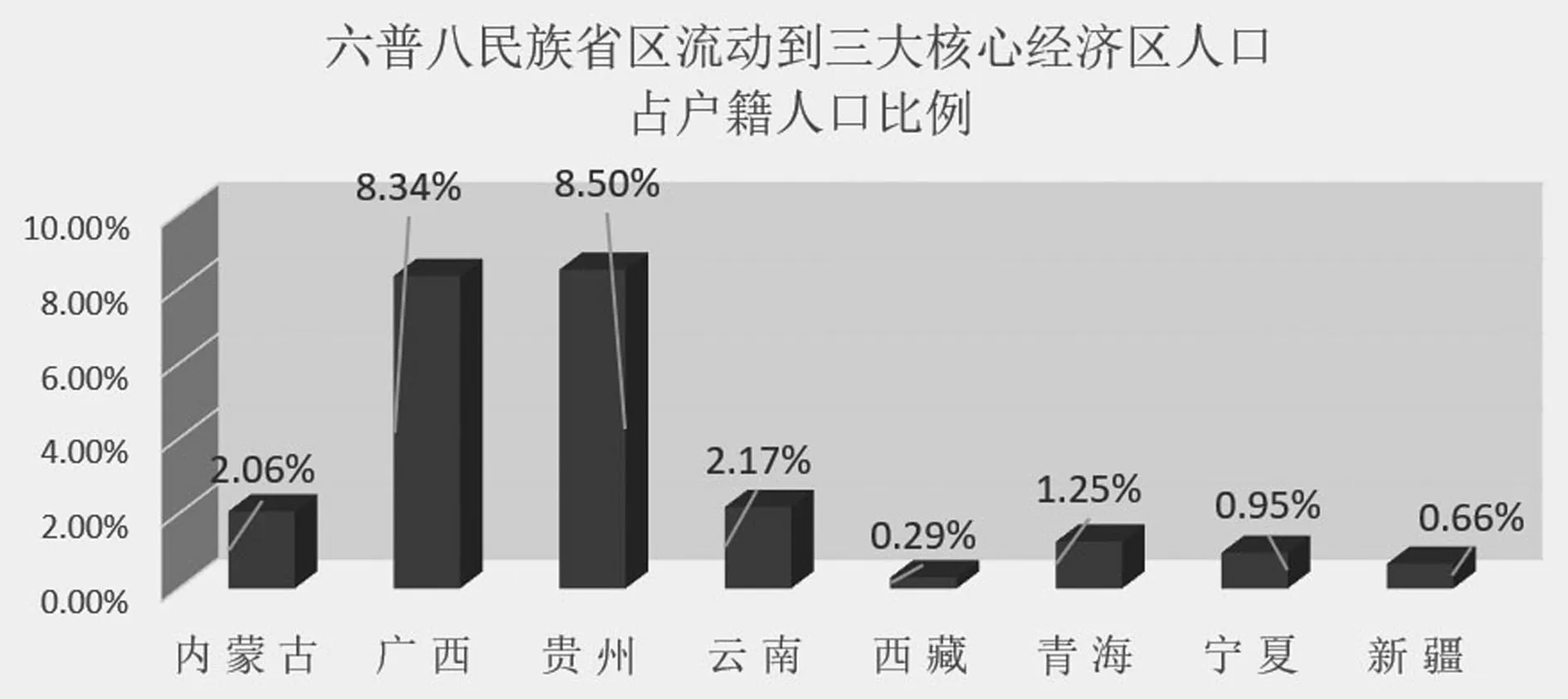

核心城市对周边地区的影响与辐射,也可以通过周边地区人口向核心城市流动,进入核心城市就业的方式实现。通过人口的流动,核心地区聚集更多人口,可以实现产业上的进一步发展和更高程度的经济集聚,而边缘地区因为人口减少,如果能保持经济总体规模不变,那么在人均经济指标上与核心地区的差距不但不会扩大,甚至反而会缩小。但人口的流动,也受地理距离影响,地理距离越远,人口迁徙的成本越高,迁徙意愿就越低。同时,不少民族地区一些相对保守的传统文化,也对人口迁徙和流动,造成了一定障碍。所以通过人口迁徙,让大量来自边远地区的人口进入核心城市,分享其发展红利,确保民族地区在经济总量不降,甚至还有所增长的情况下,其人均指标与核心地区的差距缩小,在我国也很难实现。2000年第五次人口普查(下文简称五普)数据显示,我国三大经济中心的核心区域北京、上海、广东三地,对全国人口的虹吸效应就已经非常显著,外省流入的流动人口占总人口比例分别达到18.15%、19.11%、17.68%(全国平均为3.41%)。2010年第六次人口普查(下文简称六普),这三地外省流入的流动人口占总人口比分别为35.92%、39.00%、20.61%(全国平均为6.44%),进一步提升。但民族地区流入三大经济核心区域的人口占比,相比其全国平均水平来看,明显有很大差距,根据六普数据,除了广西和贵州流入三大核心区域的人口占比超过全国平均水平,其他六个民族省区都远低于全国平均水平。图1显示了六普期间,8个民族省区跨省流向三大经济核心区域人口占比情况:

图1 第六次人口普查流入三大核心经济区人口占8个民族省区比例

(四)经济发展总体水平低下导致的社会发展整体边缘化

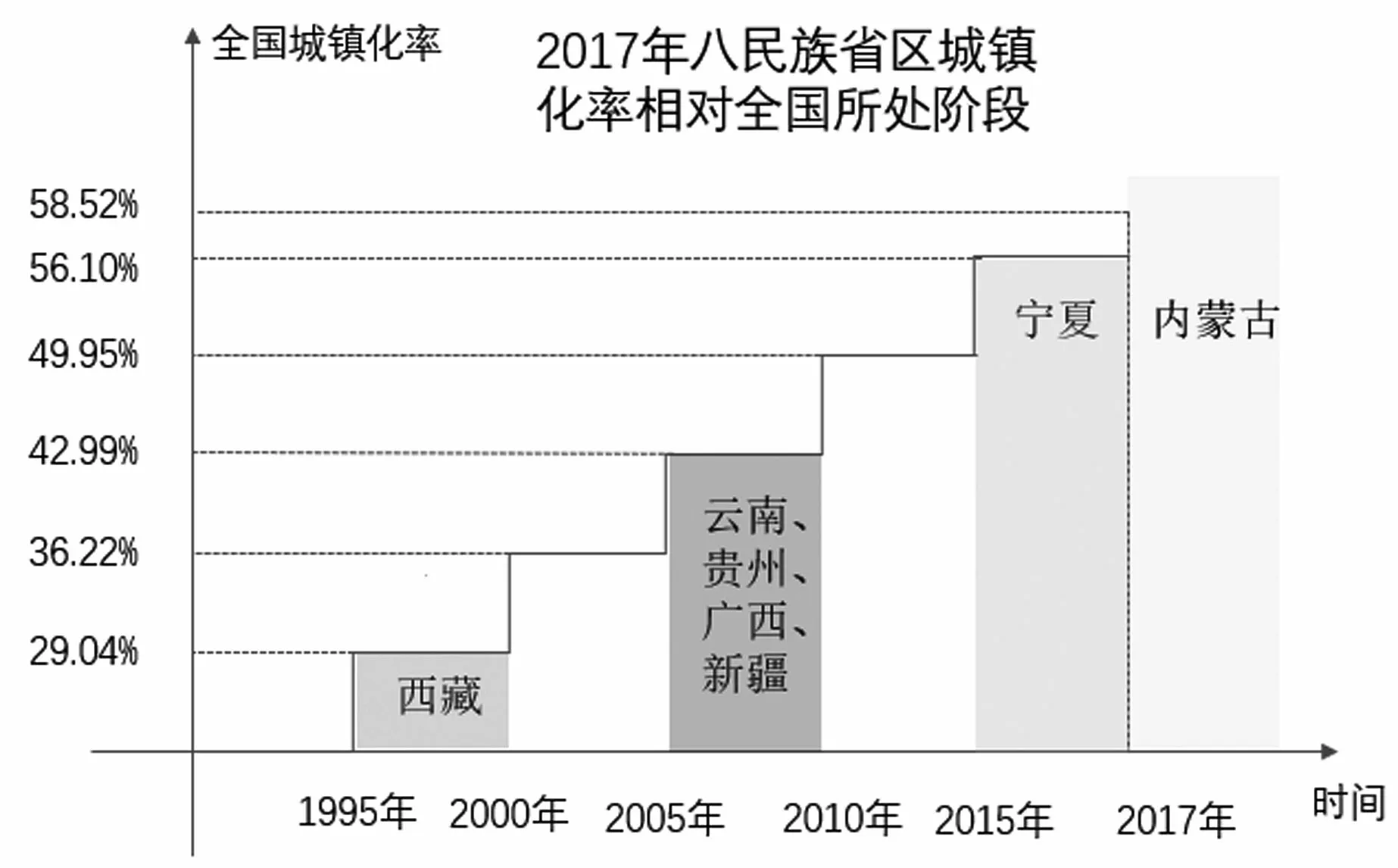

根据钱纳理等人提出的人均GDP衡量工业化阶段模型,按1970年美元价值标准,分出6个阶段。(11)[美]H·钱纳里,S·鲁宾逊,M·赛尔奎因:《工业化和经济增长的比较研究》,吴奇,王松宝等译,上海:上海三联书店,上海人民出版社,1995年版,第133页。后来我国学者将工业化阶段划分的人均GDP指标提高,我国于2011年达到工业化后期阶段(人均GDP超过5000美元),民族地区在这方面稍晚几年,2014年8个民族省区人均GDP超过5000美元,达到公认的工业化后期标准。但如果引入城镇化指标,来衡量民族地区的社会发展整体水平,情况就更不乐观。2017年,按常住人口计算城镇化率,8个民族省区只有49.87%,低于全国平均水平10.1个百分点。由于我国近几年城镇化率每年以1个百分点上升,这意味着民族地区城镇化进程,总体上比全国晚了十年以上。图2显示了8个民族省区2017年城镇化水平,相对全国平均城镇化水平所处的阶段:

图2 2017年8个民族省区城镇化率相对全国平均水平所处阶段

从图中可以看出,2017年只有内蒙古自治区的城镇化率,与全国进度基本持平。其他省区的城镇化率,比全国平均进度晚7年甚至10年,西藏更是晚了20多年。

三、民族地区内部经济极化与少数民族参与度情况差异

在国家经济核心城市无法有效辐射民族地区的情况下,民族地区通过大力支持首位城市发展,形成区域性的经济核心,便成了推动经济快速高效发展的必然选择。我国几个民族省区,除了西藏因其特殊的自然社会环境,使之在经济发展领域受诸多限制,难以建设大城市外,其他民族地区,都在尝试构建经济核心城市,以期带动本地经济发展。但我国民族地区经济极化与人口分布的极化进程脱节严重,这使得经济极化或许促进了经济效率,但却让本来就失衡的区域间-民族间利益格局,往更加失衡的方向发展。

(一)各民族省区内部的经济极化

以省级区域为单位观察,我国8个民族省区,除了内蒙古、广西两个自治区外,其他六个省(自治区),经济向首位城市极化的情况,都比较明显。内蒙古虽然首位城市不突出,但以呼和浩特-包头-鄂尔多斯三城构成的呼包鄂经济圈极化,也比较明显,广西目前也在极力提升南宁的“首位度”。表1显示2017年了8个民族省区首位城市人口、经济极化程度:

表1 8个民族省区首位城市“首位度”对比

作为对比,2017年,我国长三角、珠三角、京津冀三大核心经济区所在的7个省市经济总量占全国比例40.41%,人口占27.83%,人均GDP相当于全国平均水平的1.45倍。从经济的极化程度来说,8个民族省区只有青海、宁夏高于全国的经济极化程度,但显然民族地区经济核心区与其他区域的发展差距要更大,也就是说核心-边缘结构更加明显,极化中心的回波效应,强于涓滴效应。

(二)各民族群体在极化过程中的响应差距

在民族地区内部经济极化的过程中,核心城市对周边地区的人口吸附力弱,在核心城市本身快速城镇化时,周边地区城镇化进程却要慢得多。加上处于经济极化核心的城市或城市群,少数民族人口占比低,而在经济上相对边缘化的其他地区,少数民族人口占比高。这直接导致在民族地区内部经济极化过程中,部分少数民族在城镇化率、非农就业人口占比、进入高收入行业劳动者占比,以及接受更优质公共服务的机会等方面,进一步落后于其他群体。

图3显示了2017年3个人口较多的民族省区,城镇化均衡度与我国城镇化相对均衡的浙江省的城镇化率对比:

图3 几个民族省区城镇化均衡性对比

从图中不难看出,我国民族地区首位城市的城镇化率,与浙江杭州这个全国最发达的地区不相上下。但是,民族地区首位城市的城镇化率,均远远高于全省平均水平。

再深入这些省(自治区)内部,结合人口的区域分布看,就能发现,这种城镇化的地区差距,与各族人口的区域分布,存在一定的重叠。在新疆,许多世居少数民族,全部或主要居住在南部、西部一些州(市),而这些州(市)的城镇化率非常低,经过简单推算,就可以得出结论,这些少数民族整体上城镇化率非常低。全国维吾尔族人口,99%以上分布在新疆,根据新疆2015年公布的人口数据 ,在新疆只有阿克苏、喀什、和田3个地方维吾尔族人口超过100万,这三地维吾尔族人口占其全部人口74.48%,但这三地的城镇化率分别仅为32.82%、24.23%、26.61%,而在其他地方,维吾尔族的城镇化率也比当地总体城镇化率低。这样推算下来,维吾尔族的整体城镇化率,应该在35%以下。这虽然比2010年第六次人口普查要高一些,但相比全国或新疆的平均城镇化率,都低很多。再比如云南的哈尼族,也是总人口超过150万的人口较多民族, 98%以上的哈尼族人口分布在云南,这其中红河、普洱两地就占了80%左右。2000年五普哈尼族城镇化率只有9.6%,2010年提高到17.35%,但相比云南全省平均水平,差别仍然很大。红河、普洱两地,城镇化率也低于全省平均水平很多,且在第二三产业发展方面面临较大障碍,这使得哈尼族城镇化进程受到相当大程度限制。

(三)各地区-民族响应经济极化差距带来的民族间发展差距

由于响应城镇化与经济极化的进度不同,我国不同民族在收入水平,生活质量和发展前景方面,也拉开了距离。一些在居住格局上,固化于西北、西南自然条件相对恶劣地方的少数民族,如果不能走出封闭和固化,在未来发展过程中与其他群体的差距仍将进一步拉大。

不同民族之间发展的差距,首先体现在他们进入不同行业的机会不同。由于我国相对收入较高的行业领域,大多数集中在大城市特别是核心城市,这使得在核心城市人口分布较多的群体,获得进入高收入行业的机会也更多。相反,在核心城市人口较少的群体,进入高收入行业的机会也就更少。根据我国现有行业统计标准,金融、信息与计算机、科研与技术服务三大行业平均收入最高,2010年第六次人口普查,我国劳动者在这三大行业就业的比例平均为1.75%,但只有14个民族(包括汉族)比例高于平均水平,其他民族比例都低于平均水平。有27民族在三大高新行业就业的比例,不足0.8%,这其中包括哈萨克族、瑶族、傣族、布依族、苗族、黎族、藏族、维吾尔族、哈尼族、彝族等人口超过百万的民族。2010年后,民族间就业差距情况整体有所好转,但依然很显著,以云南为例,2017年,云南城镇三大高薪行业岗位,昆明占据了绝大多数(金融业为38.48%、科技服务48.88%、信息技术48.58%),(12)根据2018云南统计年鉴年资料整理。在世居云南的少数民族向昆明周边集聚度不高的情况下,可以想象他们进入这三大行业的比例,提升幅度也相当有限。

进入高薪行业机会少,大量劳动者滞留在农村,或进入城镇相对收入低的行业,必然导致许多少数民族群体,收入水平、生活水平,与其他群体差距拉大。以新疆为例,2015新疆维吾尔自治区城镇人均可支配收入24767元,农村人均可支配收入仅8765,而南疆三地州喀什、和田、克孜勒苏农村人均可支配收入分别为7201、5434、6346元,考虑到大多数维吾尔族人口分布在南疆,且这些地方维吾尔族人口城镇化率不足30%,所以这些地方的维吾尔族群众整体收入水平,仅有6000~7000元/年,甚至更低。(13)根据2016年新疆统计年鉴资料整理。云南傣族、哈尼族等人口高度集取于南部山区的少数民族,面临的情况也差不多,由于超过75%的劳动者都从事相对较低收入的工作,城镇化率严重不足,其平均收入水平只相当于全省平均水平的1/3。如哈尼族所在的红河州,2017年城镇人均可支配收入超过30000元,但农村人均可支配收入刚达到10000元,而哈尼族人口大多数在农村,这直接导致哈尼族整体收入水平,在云南省以及红河州都处于偏低的位置。

城镇化率不足,向核心城市集聚度不高,收入、生活水平相对较低,又进一步影响了部分少数民族其他方面的发展,如受教育水平更低,健康状况更差,小孩受到的照顾质量更差等。这些又会反过来,在未来很长一段时间里,影响这些少数民族群体的竞争力。

四、顺应经济极化的民族间发展差距问题应对思路

在我国市场经济体制不断完善,区域经济发展更多依赖市场机制而非政府行政手段的新阶段,应对民族间发展差距问题,也需要顺应市场经济环境下经济、资源向核心城市极化的特点,引导更多的少数民族人口向核心城市集聚,通过分享核心城市的发展,拉平与其他民族的发展差距。

(一)改变“撒胡椒面”式区域均衡发展思路

自新中国成立以来,我国各级政府就将解决各民族间事实上存在的发展不平等,作为一项重点工作来抓。在大多数时期,我国为解决各民族间事实上发展的不平等问题,采取的措施都是以促进民族地区区域经济发展,来带动少数民族群体发展和增收的思路,通过不断加大对民族地区的投入力度,以壮大民族地区的经济实力,改变民族地区的经济结构,从而改进少数民族群众的收入-生活状况。从整体上来说,这一项工作取得的成效也非常显著,给民族地区带来了翻天覆地的变化。

但是,随着我国产业升级,以及市场机制完善,这种区域导向、遍地开花的建设思路,已经难以为继。2015年以来,民族地区单位固定资产投资创造的GDP产出比,已经是低于1,也就是1元投资创造不了1元产出。近几年来,从中央到地方,试图推动东部地区产业向西转移的努力,也出现了各种障碍。例如新疆的纺织业,虽然有良好的棉花产能基础支撑,但从棉纺上升到服装,其总体成本要比东南亚国家高出10%~15%,所以东部地区服装产业宁愿大量向东南亚转移,(14)根据中国纺织品进出口商会2017年相关研究报告整理。也不愿意向新疆转移。在广西、云南等地承接东部制造业转移过程中,也存在这样的情况,各地都希望以招商引资的方式,承接来自东部地区的产业转移,造成财政投入、基础设施建设、企业投资等遍地开花格局,但最后往往是低水平重复建设,自己内部恶性竞争,劳动生产率和产业竞争力提不上去。与其如此,不如顺应市场经济环境下的经济规律,集中资源做大做强核心城市,并引导人口与资源、财富同步向核心城市周边汇聚。以经济的极化、产业的集聚和资源的整合,提高经济的整体效率;以人口与资源、财富流动的同步,消除不同群体间人均生活水平差距。

(二)加大力度引导少数民族劳动者向核心城市转移就业

少数民族人口在农村和农业就业领域的固化,在经济边缘区域的固化,一直以来都是困扰少数民族发展的难题,比如新疆部分少数民族在南部沙漠边缘的农村和农牧业领域的固化,(15)李建新,常庆玲:《新疆各主要民族人口现状及变化特征》,载《西北民族研究》2015年第3期。云南部分少数民族在北部、南部山地固化等。(16)刘聪粉,仲伟周,刘瑞青,张瑞荣:《云南省少数民族人口分布空间统计分析》,载《统计与信息论坛》2010年第11期。少数民族人口固化,与经济发展的极化趋势,显然是矛盾的。在我国中东部地区,“市场化程度不断提高的过程中,贫困地区的人口持续迁入发达地区,人口迁移使得省际收入差距缩短”(17)杨华磊,吴义根:《省际,城乡以及各产业上的人口分布——人均收入无差距视角下的人口规划》,载《西部发展评论》2015年第2期。。但部分少数民族人口在偏远农牧区的固化,却使他们在这个进程中失去了缩小发展差距的机会。面对这种情况,要从以下几个方面着力:

第一,破解地理距离造成的人口流动障碍。距离越远,劳动力迁徙的交通成本越高,且面临的社会、文化等差异越大,选择机会成本更高。我国人口固化严重的民族,大多数都在西部省区的偏远地方,交通出行是导致他们难以向外转移的重要障碍。面对这种情况,有两个途径可以缓解。首先是进一步优化全国交通网络,降低偏远地区劳动者出行、迁徙成本;其次是在我国现有的对口支援框架下,将对口支援的重心,从发达地区为相对落后地区建设各类项目,培育各种产业,改变为发达地区为相对落后地区规模化、有序化提供就业岗位,并将落后地区富余劳动力跨区域转移就业的交通成本,社会融入成本,也纳入对口援助机制下,协同解决。

第二,跨区域协作提高少数民族劳动者转移就业能力。转移就业的劳动者,如果劳动技能无法与市场需求达成有效匹配,也会极大降低其转移就业和跨区域迁徙的积极性。2015年的人口抽样调查显示,我国流动人口中,小学、初中学历占比最多,(18)周皓:《两种调查视角下流动人口结构的对比分析》,载《人口研究》2019年第5期。少数民族转移就业劳动者,初中以下学历占比更高。然而这一群体往往技能单一、信息搜寻能力弱。面对这种情况,需要流入地和流出地的政府、企业共同协作,以定单式劳动技能培训,定单式劳务输出,精细化就业中介服务等方式,破解相对较低学历人群的转移就业和异地就业困难。

第三,跨区域协同提供公共服务和社会服务,破解流动人口文化、心理和生活适应障碍。“少数民族流动人口身上沉淀了许多与沿海城市不相适应的思想观念和行为习惯,而这些观念和行为很难被所在城市或市民所接受,甚至被歧视、被排斥;另一方面,民俗文化上的差异,无形制造了社会交往的藩篱,加上自身‘文化适应能力弱’和社会的排斥,促使他们在社会交往上局限于城市里的‘熟人社会’,从而导致社会交往的封闭性和自我隔离”(19)黎明泽:《浅论城市融入过程中的社会认同“内卷化”——以沿海城市少数民族流动人口为例》,载《广东社会主义学院学报》2010年第4期。。对于这类现象,需要通过一系列宣传舆论工作和公共文化服务、社会生活服务措施改进,减少不同族群劳动者在流动、就业和适应方面面临的心理压力与现实困难,促进各民族间对彼此文化的互相了解和互相欣赏,破解文化、价值、宗教信仰造成的交往“藩篱”。

(三)推动跨区域土地-人口-财政协同强化核心城市吸附-带动能力

在经济整体极化的大背景下,制度与政策障碍,往往是导致人口与资源、财富的集聚不同步,从而使得核心地方过快集聚资源与财富,而边缘地方人口却无法进入核心地方,无法分享其发展成果的重要原因。只吸附资源、财富而排斥人口的核心城市发展,必然会导致区域间-群体间发展差距同步拉大。2019年国家卫生计划生育委员会流动人口服务中心发布的《中国城市流动人口社会融合评估报告》(蓝皮书)提到,在我国相对发达的东部城市,流动人口的市民身份获取普遍存在困难,导致其难以公平分享所在地的公共服务。而西部地区的城市,虽然给流入的劳动者提供了很宽松的市民化身份获取途径,可是因为附着在市民身份上的就业和公共服务机会有限,对流动人口缺乏吸引力。这说明我国户籍制度,对于阻碍人口流动,促进人与资源、财富同步极化的阻力仍然很明显。这要求我国各地在促进流动人口市民化方面,进一步采取有力措施,降低流动人口市民化的政策门槛,避免户籍制度和相关管理政策,成为拉大区域-群体发展差距的诱因。

土地制度方面,我国在坚守耕地红线的政策时,对各省、市和区域的建设用地指标、土地价格、土地税费等,缺乏系统性、协同性思考。这种情况直接导致的问题是,在城镇化条件较好的地方,因为城镇建设用地指标受限,城市扩张困难。中心城区用地指标紧张,推动土地价格过快上涨,土地和房租成本水涨船高,从而让这些地方的整体经济发展成本攀升,竞争力下降。但在一些城镇化条件并不好的地方,空有许多城镇建设用地指标,却缺乏吸纳第二三产业和城市人口的条件,建设了许多“鬼城”和没有工厂进驻的“工业区”,甚至出现人口5万的贫困县按50万人口来规划新城的怪现象(20)陆铭:《当我们谈城镇化时陷入多少认知误区》,观察者网专访, https://www.guancha.cn/LuMing/2019_04_11_497201_3.shtml。。面对这种情况,应考虑允许跨地区甚至跨省的用地指标交易-置换,并将之与跨区域劳动就业机会弥补、跨区域农村转移就业人口在流入地市民化,结合在一起,形成跨区域土地资源配置、产业转移与承接、劳动力转移就业的联动机制。

在财政政策上,应适当调整过度侧重于区域均衡发展的思路,探索顺应经济极化发展的新财政资源分配方案,重点是要让财政资金真正以促进人的发展机会均等为诉求,而不是片面追求区域发展的均衡性。特别是要探索有利于服务跨区域人口流动的财政-公共服务协调的制度,如公共服务“购买券”等模式,让财政支出更精准地随人走,而不是固化于特定区域。