佛法之于书法

胡吉连 刘诺妮

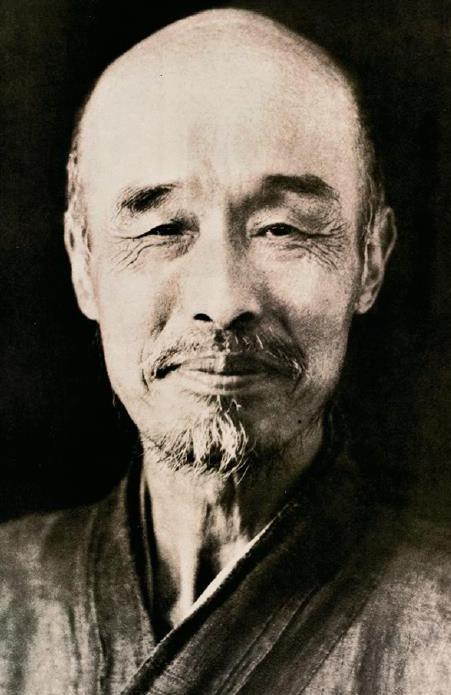

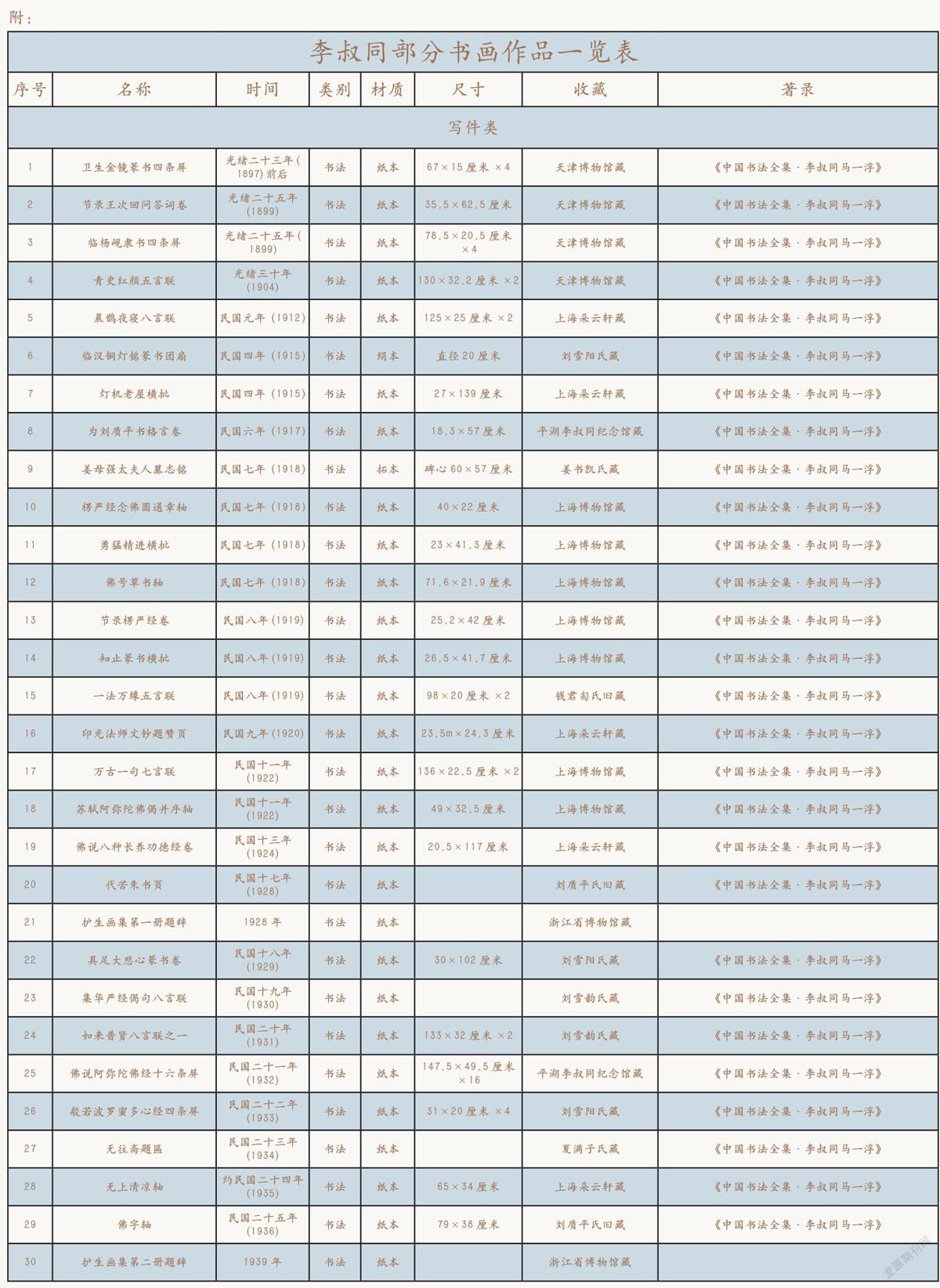

1918年8月19日,李叔同剃度于杭州虎跑寺了悟法师,法名演音,号弘一。该年10月,入灵隐寺受比丘戒,从此开始了长达24年的佛门生涯。此后,他以研究、弘扬律宗为目标,重振南山律教,被尊为重兴南山律宗第11代祖师。弘一法师出家,与俗世异常决绝,一心向佛,绘画、戏剧基本上不再染指,惟有书法却得以超脱升华,日臻完善,终成一代大家。

弘一出家之前,曾有意与书法绝缘,将毛笔一折两断,全身心地投入到佛学研究之中。但是,他的这一宏愿最终没有实现。出家伊始,受近代著名佛学家范古农居士的启发,重拾毛笔,借书法以弘扬佛法,广植佛缘。刚出家的时候,弘一法师以其原来的风格书写佛经、偈语,但很快他就发现这种“粗重硬朗、工整茂密”的碑学风格难以契合其所想要表达佛教内容的微言大义,约于1920年前后多次将自己所抄的佛经作品寄呈印光大师,请他指教。

印光法师为近代著名高僧,以其高尚的道德和深厚的佛学修养,备受赞誉。弘一法师对他也服膺高轨,极为推崇,曾在1924年和1936年的两通致俗世好友的信中,称“朽人于当代善知识中,最服膺者,惟印光法师”。印光法师告诫他说:“写经不同于写字屏,取其神趣,不必工整。若写经宜如进士写策,一笔不容苟简,其体必须依正式体。若坐下书札体格,断不可用。”在几次书信和当面求教之后,弘一法师顿然了悟,意识到抄经不能使用其他字体,必须一律用楷书工写,于是苦练了一段时期的工楷。印光法师肯定了他的努力,称:“接手书,见其字体工整,可依此书经。”

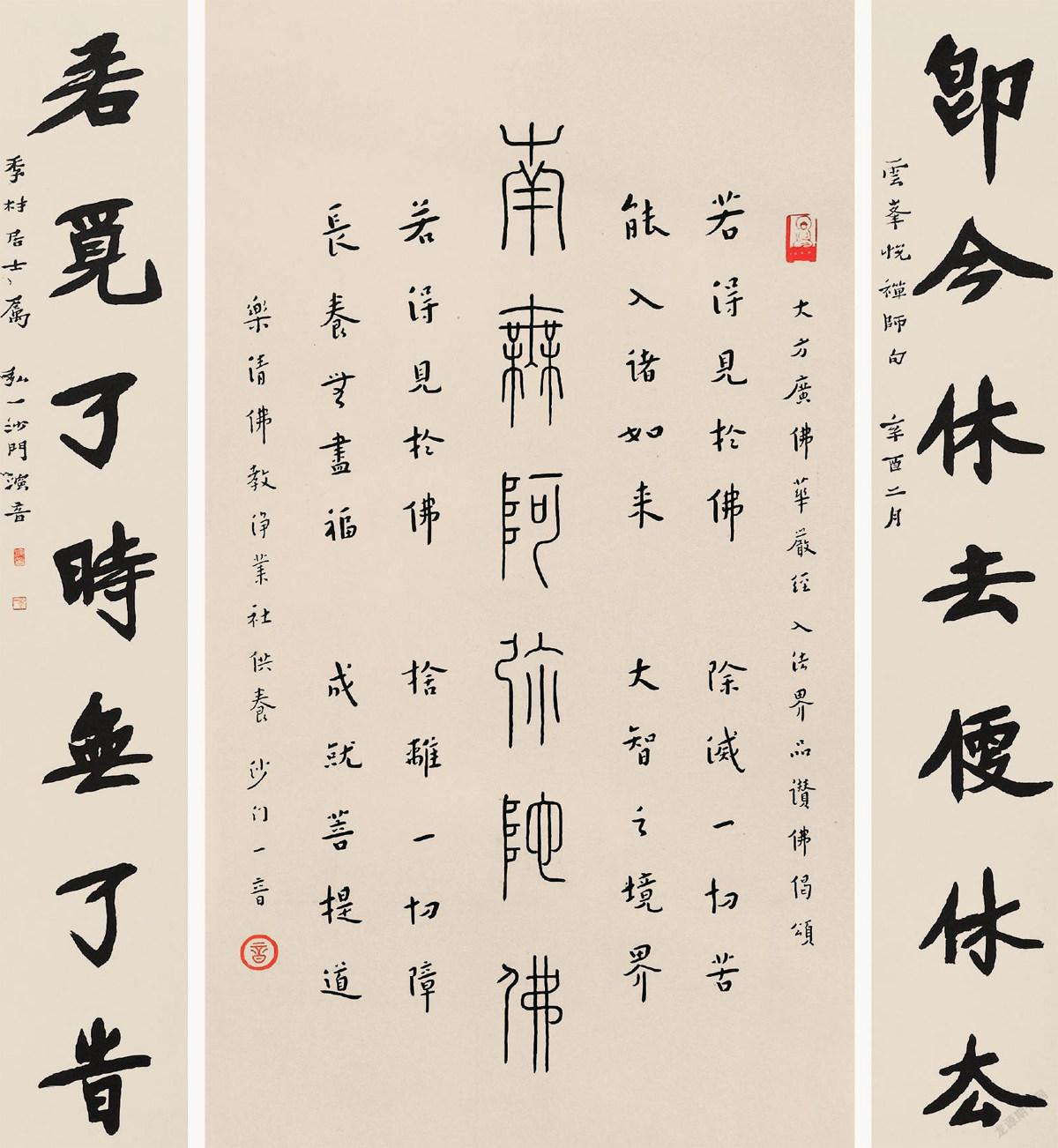

此后一段时间,弘一法师便依这样的标准进行抄经,具体情形可以从其1926年所抄《华严经十回向品初回向章》这件作品可窥端倪,该作品后来被太虚法师推为“近数十年来僧人写经之冠”,弘一本人对此也极为珍视,称此为“此生最精工之作,其后无能为矣”。从这件作品能非常明显地看出来,他完全摒弃了早年碑派书法的影子,廣泛汲取晋唐楷书的风格特征,用笔劲健挺拔,结体谨严,据蔡丏因回忆,弘一曾将之自比王羲之所书《黄庭经》。

也就在这段时期,弘一逐渐对这一类风格了然于胸之时,出于某种自信,他开始发愿精写字模,以此刊印佛教典籍。虽然这一宏愿后来以失败告终,但这一经历对其后来书法风格的形成也至为关键。弘一法师在1930年致夏丏尊居士的信中提及最终放弃的缘由,称:“因字之大小与笔画粗细及结体或长或方或扁,皆难一律,今余书写之字,依整张之纸看之,似甚齐整。但若拆开,以异部之字数纸(如口、卩、亻、匚、儿等),拼集作为一行观之,则弱点毕露,甚为难看。余曾屡次实验,极为扫兴,故拟中止。”这些字模今已不存,后人只能通过《华严经十回向品初回向章》和《黄庭经》一类书风中去揣度其大概模样。这次精写字模经历的失败,使得他重新开始思考抄经书法的取向问题。此后不久,弘一法师在其赠予刘质平的《华严经行愿品赞》一反常态地重新拾起了其出家前所擅长的魏碑书法来了。这件作品以51张单纸书写,每张共绘纵7横5共35格,字数不等,所书单字试图撑满方格,字的重心均与格子重心重合,笔画粗、平、直,棱角分明。其中最为明显的是其章法可能考虑字模刊刻,字距无论上下左右均大于一般抄经,其后来所抄经文章法安排也大体与此相近。

毋庸置疑,印光法师的影响和其所书字模的失败经历均对弘一法师书法,也就是人称“弘一体”的形成产生了至关重要的影响。印光法师站在佛教信仰的角度,主张抄经以郑重的正体字书写。受这种观点的启发,弘一法师意识到之前的不足,转而潜心研习晋唐帖学书风,最终“无复六朝习气(马一浮语)”。而其发愿书字模的失败经历,又使弘一法师这一时期在章法安排上获得启示,重拾魏碑,并开始不断探索碑帖的深度融合。大约在1930年前后,弘一法师最终找到了契合自己性情的书写模式,从1930年所书《佛说阿弥陀经》到1936年所书《金刚经》,不难发现这段时期的书写方式与之前拉开了距离,逐渐达到了随心所欲地挥洒境界。此后的书法,他更是以简练肃穆的《张猛龙碑》的结体为基调,采用圆转的篆籀笔法,每个字都以其中单个或者数个笔画为主笔,撑起整个框架,其余则以比较短促、彼此呼应的笔画进行点缀,以形成灵动的字内空间。整篇作品大多数的字都走纵式,有的字形和笔画异常得长,形成了前无古人的、独特的“弘一体”风格特征。

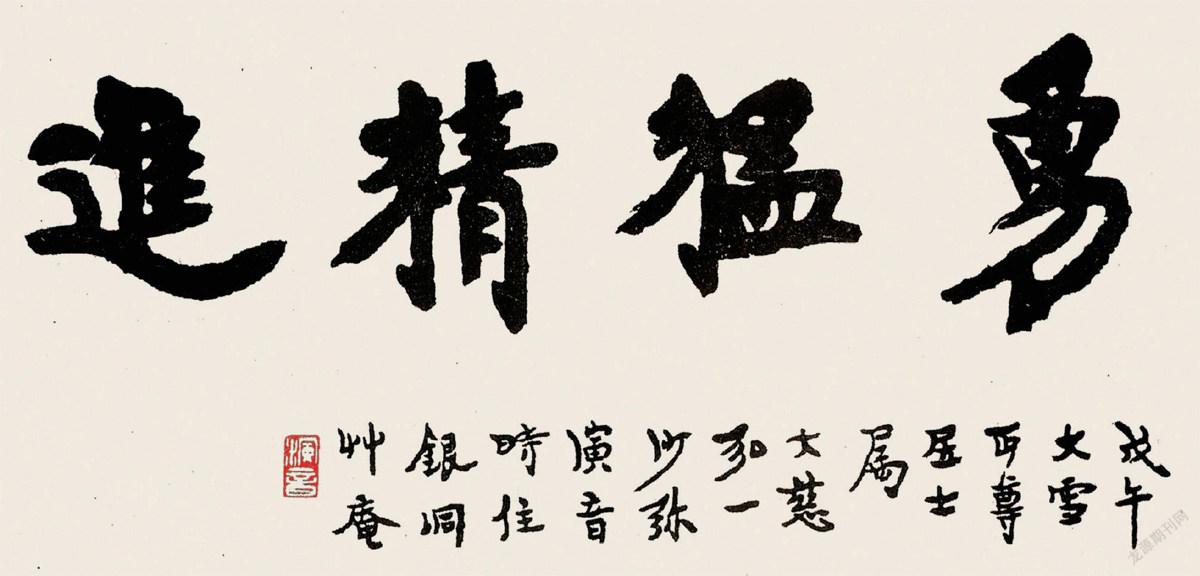

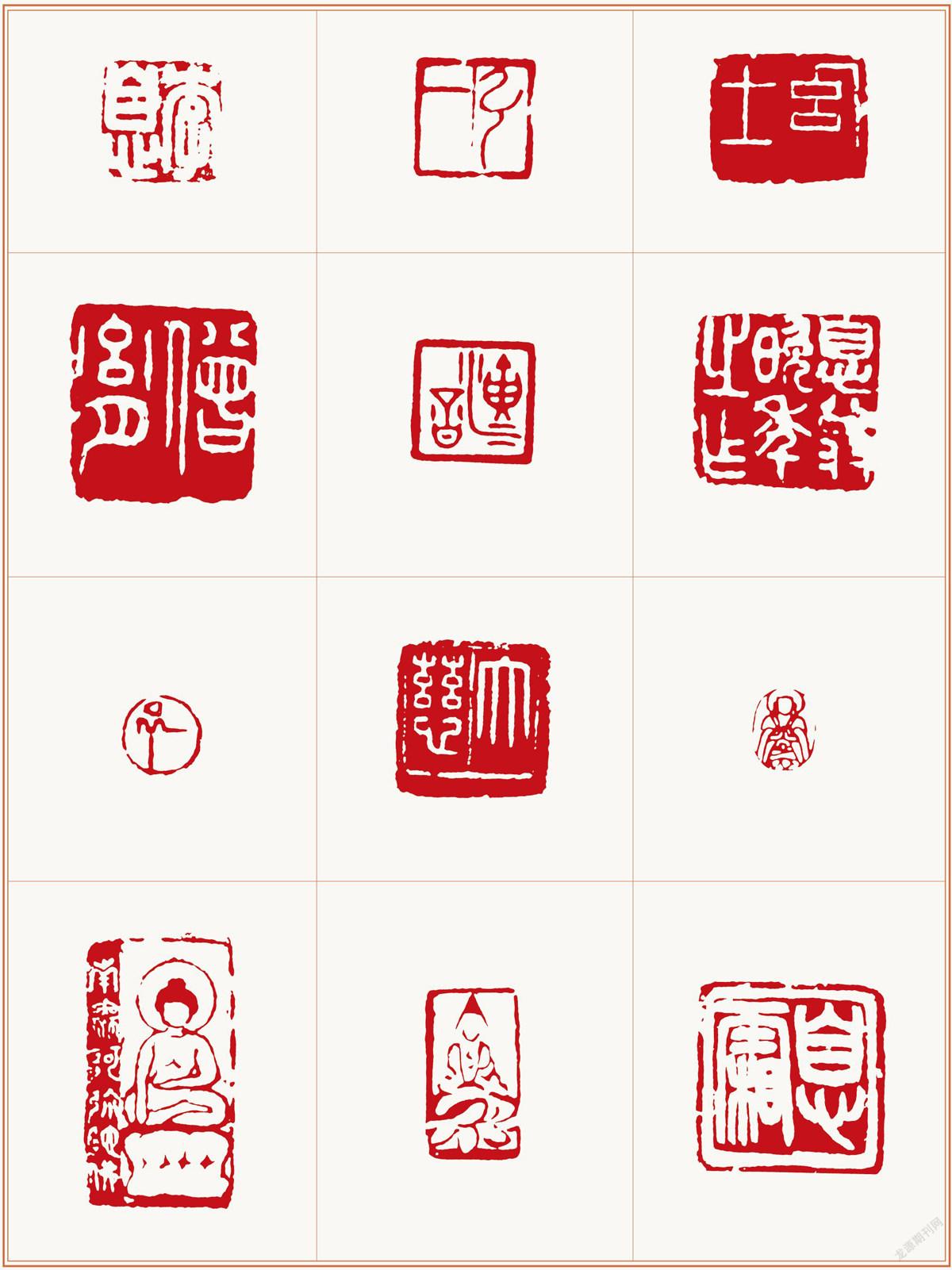

曾有人撰文论证弘一书法与其所潜心研究的律宗之间的关系较为密切。笔者对此颇为谨慎,认为“弘一体”的形成与其所研究的佛教具体内容并无直接的联系,而与其“器识为先”的文艺观高度契合。弘一大师无论是出家前,还是出家后,都奉行“先器识而后文艺”的信条,并以此勉人。他在致友人的书信、诗词题跋中反复强调“应使文艺以人传,而不可人以文艺传。”弘一一生严肃认真、勇猛精进,他对书法的要求与其最初出家选择律宗作为潜心研究的目标、重振佛教的追求高度一致。在他的心里书法就是佛法,“最上乘的字(书法)或最上乘的艺术,在于佛法中得来”。

同时,弘一书法风格的形成与他全面的艺术修养,特别是西方美术教育的背景关系密切。他多次强调章法的重要性,如1938年在致其友马东涵的信中指出:“朽人写字时皆依西洋画图案之原则,竭力配置调和全纸面之形状。于常人所注意之字画、笔法、笔力、结构、神韵,乃至某碑某帖、某派,皆一致摒弃,决不用心揣摩。故朽人所写之字,应作一张图案画观之斯可以矣。”

熊秉明曾撰有《弘一法师的写经书风》,该文认为弘一因为“某种内在的纠结,在皈依后并未有完全的解脱。”丰子恺曾说:“我敬仰我的老师弘一大师,是因为他是一个像人的人。”笔者以为,这句话用来评价弘一法师的一生最合适不过了。弘一法师书有一自辑于《华严经》的对联“不为自己求安乐,愿众生得离苦”,亦可视为其出家后的真实写照。他曾说“佛法以大菩提心为主”,还说“严持戒律,要以智慧之心,利益众生和普度众生的广大慈悲之心和善巧方便的灵敏之心为根本,这是持守佛教戒律,行菩萨之道的首要要求”。

近代以来,中国社会出现了前所未有之大变局,内忧外患,佛教在这种背景下迎来了复兴的契机。以杨文会为代表的一批具有民族情结和世界眼光的居士、知识分子怀着“宗教救国”的愿景,将佛学广泛地带入社会与高等院校,居士佛教的地位不断抬升。相对而言,寺院佛教则出现严重衰微。因此,这一时期的高僧开始走出闭塞的寺院空间,走向社会。在此背景下,弘一法师也概莫能外,他出家后既担当起了振兴南山律学一门的重任,同时又悲悯众生拥有人道主义情怀,虽身在佛门,却心系天下,忧国忧民,关心民间疾苦。站在这个视角下看,弘一法师无论是借书法弘扬佛法所抄写的经文、佛偈及劝人向善的内容,还是与李园净、丰子恺合作,并在后来产生深远影响的《护生画集》等行为,无一不是这一思想的体现。

顾柯红在《弘一法师书法的空间意象》一文中,曾探讨过泰山经石峪《金刚经》以及《四山摩崖》对弘一书法风格形成的影响。笔者认为弘一书法除了在笔法上与《金刚经》及《四山摩崖》较为接近,即两者均以圆转的篆籀笔法为基调之外,并不存在别的联系,且相较而言,弘一的用笔更为丰富,增加了笔画之间连带呼应的行草笔意。此外,《金刚经》和《四山摩崖》是典型的平画宽接结体方式,是当时写经体的一种衍生。其书法风格的形成与崖面石质、镌刻工具、刻工以及自然浸泐等相关,是多重因素共同促成结果。而弘一法师的书法结体基本上以《张猛龙碑》为基调,总体上未出斜画紧接的碑体书法范畴。只是在书写的过程中,弘一在用笔上做了一些调整,变方折为圆转,并以其中某一个或几个笔画为主要笔画进行夸张处理,其他笔画则相对减省、或变形,增加笔断意连的空灵感,让人有一种疏朗清静、萧散简远之感。很多研究者将弘一书法与明末清初的另一位佛门书家八大山人进行比较,笔者以为两者书法除了笔法上均采用圆转的篆籀笔法著之外,并无太多相近之处,风格更是迥异。八大山人的书法让人感到悲凉、清寒、孤寂,而弘一法师的书法截然不同,正如叶圣陶的评价:“就全幅看,好比一幅温良谦恭的君子人,不亢不卑,和颜悦色,在那里从容论道。”

有一点值得提出的是,弘一法师抄经书法的动机,与北朝后期掀起的山东刻经之风目的完全一致,以弘法为主要目标。北朝后期山东及其周边地区所刊刻的内容以佛名、经名、经偈,以及经文选段为主。同样,弘一法师站在弘法的立场上,所书内容以佛名、经偈经文辑联、以及经文为主。因此,广义上弘一的书法仍可以视为抄经书法一类。然后,我们同时也应该看到其与传统意义上的經生书法存在一些差别。

印刷术尚未发明之前,经文传抄是佛教经典传播的重要手段,很多经典中对于抄经都许以大福报,以鼓励信众抄经,从而达到其广泛传播的目的。很显然,在弘一所处的时代,这一目的已然不太现实。这一时期,抄经更多地成为佛教徒修行的一项生活内容或者方式,正如弘一自己所言“余字即是法”,“要从佛法中研究出来,才能达到最上乘的地步”。因此,我们完全可以将弘一的书法看作是其佛学修为的外在体现。他在书法上的所有尝试和努力都与此相关,要实现其弘扬佛法的目的,或完成社会教化的作用。换句话说,他的每一件作品就像要让人不仅要关注所书内容之外,还要关注其书法所要表达的“平淡、恬静、冲逸之致”。

弘一法师的一生,无论是出家前,还是出家后都一如既往地严肃认真、勇猛精进,信守“先器识而后文艺”,以及“艺以人传”的艺术宗旨,书法在他的心中是佛学修为的形象表征。回顾他的艺术经历,从其曾有意决绝诸艺,到在朋友建议下重拾毛笔,借书法弘扬佛法;从其在印光法师的开示下放弃早年所精熟的碑派书风,转而学习晋唐帖学,到后来随着佛学修为的不断精进,又开始探索碑帖之间的结合,最终达到“朴拙圆满,浑若天成”的书法艺术境界,无疑给书法史增添了新的内容。纵观弘一法师的书法,墨淡字雅,用笔缓慢从容,以圆转的篆籀笔法为主,转折处不露笔势,线条状似劲细之藤条;结体上疏朗修长,瘦硬清挺,多用简笔和连笔,横向收缩度小,竖画拉长,上下疏而左右密;章法上稀疏而开阔,留白彰于字里行间;呈现出淡泊、自然、宁静的空明之美,让人有“见字如闻佛法”之感。

1938年弘一在给许晦庐的信中对其晚年书法这样评价道:“……今老矣,随意信手挥写。不复有相可得,宁计其工拙耶。”《金刚经》说“凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。”佛教反复论述本体“无相”特点,因为本体的道(涅槃)具有“常”“乐”“我”“净”的德性,是超越形色名声的最高境界的美,即“无相”之美。这种“无相”之道的美经过进一步转换,就成了“无相”生“众相”的空白之美。这实际上消解了现象(有)而“存在”一个“无”,进而又消解“有”“无”之间的差别,是人们所领悟的一种人文心灵图景、氛围与理想,佛教称此为如,或真如、真谛。

刚出家之时的弘一,书法是弘法的重要手段和形式,内容上只写佛教禅偈、经偈及经文,以书法弘佛法,教化四众。这段时期,他还在寻求与佛教书法传播相契合的书法模式,在印光法师的建议下,果断舍弃其出家之前精熟碑派书风,转向二王帖学一脉。这个时候弘一的心态,俨然是一个虔诚的小沙弥,时而期待指导时而又有新的感悟。在这样的背景下,这一时期的书法虽然在风格上与其出家前大相径庭,但仍然精熟一路,和传统的经生书法或俗世书家抄经并未拉开多大距离。但是,随着佛学修为的不断精进,弘一法师很快就从这样的一种创作模式中跳出来了。

明人瞿汝稷所著《指月录》中记载吉州青原惟信禅师曾说:“老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来,亲见知识,有个入处,见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依前见山是山,见水是水。”回顾弘一法师出家之后,可以说他的书法实践探索和这段著名的公案可谓异曲同工。

最终,弘一法师再一次对其书法进行了否定,他终于找到了契合自己性情的书法创作方式。这段时期,佛教的精神性追求或者说智慧,开始滋养其书法。佛教的清静无为,亦空亦有、非空非有的精神境界开始启发和推动他追求“无相”之美,这种“无相”就是空白、空灵之美。具体地,在书体他以《张猛龙碑》为依托,最大限度地减省其笔画,采用最为纯粹的篆籀笔法,在用笔感觉上给人以恬淡的趣味。同时,他将原有的结构拉长,其中主要笔画夸张处理,纵向笔画多为外形上互不搭接,但笔意连带上又能彼此呼应的短促笔画,这样单字上于劲挺刚健之中,增添了几分天真、活泼之气。此外,弘一法师在章法上拉开字与字之间的距离感,字字独立,使得每个字看起来像一尊又一尊的佛菩萨或罗汉,神采奕奕,而又姿态从容,慈祥静穆。正如赵朴初跋其所书《金刚经》所言:“所书多为经典,以助亲友道侣回向菩提,人因其书而重法,晚年书法益纯熟,平淡恬静,如见其人。”

( 责任编辑:李红娟)