高速铁路泥岩地基膨胀变形试验及渗透试验研究

王斌文,马丽娜,2,张戎令,王起才,张唐瑜,李佳敏

(1.兰州交通大学土木工程学院,兰州 730070; 2.兰州交通大学道桥工程灾害防治技术国家地方联合工程实验室,兰州 730070; 3.卡迪夫大学工程学院,英国 CF24 3AA)

引言

膨胀土是自然地质形成过程中产生的一种多裂隙并具有显著胀缩性的地质体,其颗粒高分散、成分以黏土矿物为主(主要含蒙脱石、伊利石等亲水性黏土矿物),对环境的湿热变化非常敏感,具有遇水膨胀、软化、崩解和失水收缩、开裂的性质[1-4]。近年来,高铁无砟轨道膨胀泥岩地基出现了大范围持续上拱的变形现象,比设计高程高出48 mm左右,而高速铁路施工中路基沉降允许调整值为15 mm,膨胀允许值仅为4.0 mm[5-6],然而,已运营几十年的有砟轨道、公路等,该问题并未体现的非常突出。高速铁路对线路平顺性极高的要求,使得其路基上拱变形成为工程建设中面临的又一个新难题。

如何有效解决以上问题,目前有很多学者做了大量的室内试验研究工作,如高游等[7]在竖向荷载25~800 kPa下,对江苏省淮安市某地的膨胀土进行了浸水试验,研究了在不同初始干密度和不同初始含水率下膨胀变形的影响;黄斌等[8]研究了膨胀土的膨胀率与初始含水率、压实度以及上覆荷载之间的关系,从而建立了以上3种影响因素下的膨胀率计算公式;钟志彬等[9-10]以川中红层泥岩为研究对象,在室内进行了原状泥岩浸水物化膨胀试验,得到了川中红层泥岩吸水膨胀变形随时间的变化规律;曾娟娟等[11]研究了娄益高速路基膨胀土初始干密度、含水率与无荷膨胀率之间的关系,得到了娄益高速路基膨胀土的无荷膨胀模型和时间函数模型;李振等[12]进行了膨胀土在不同初始密度和不同初始含水率下分级浸水和一次性浸水的压缩和膨胀变形试验,同时得出了在不同压力下膨胀土浸水前后膨胀量的变化结果。

然而,室内试验又具有一定的局限性,不能完全反应现场的实际情况,因此,学者们在结合现场实际大量试验研究的基础上,开展了相应的现场试验研究。陈志伟等[13]以云贵高速铁路低矮路堤膨胀土地基为研究对象,通过现场浸水的方式对不同高度的中-强膨胀土路堤进行试验,得到了浸水饱和后的变形特性;马丽娜等[14]基于不同浸水深度和不同上覆荷载的原位浸水膨胀试验结果认为,不同的浸水深度与膨胀变形量为非线性关系;李凤起等[15]用改进后的“压力-膨胀量曲线法”对西安—南京铁路合肥—南京试验段进行了原位地基土的膨胀力试验,得出了膨胀土路基为半无限体空间体;李雄威等[16]研究了气象因素对南宁膨胀土现场膨胀力的影响,发现土体膨胀力的变化与降雨的入渗有很大的相关性,“旱涝急转”的变化过程会使得土体膨胀力骤然发生变化。因此,深入研究膨胀泥岩浸水膨胀变形和渗透速率的变化规律,对理解和分析膨胀土膨胀变形特性以及路基病害防治都具有良好的实际工程意义。

本文依托兰新高铁,选取具有代表性的标段进行现场原位试验,研究在不同上覆荷载、不同渗水距离下的水平和竖向渗透特性,分析了以下关系:(1)膨胀土的膨胀变形量随时间的变化;(2)膨胀土的膨胀变形量随上覆荷载的变化;(3)原状膨胀土水平渗透速率与渗透距离的关系;(4)原状膨胀土水平渗透速率与上覆荷载的关系;(5)原状膨胀土竖向渗透速率与渗透距离的关系;(6)原状膨胀土竖向渗透速率与上覆荷载的关系。此研究可为高速铁路膨胀土地基上拱病害研究提供一定的理论参考。

1 原位试验

1.1 原位试验目的

膨胀性泥岩在干湿循环的作用下,旱季容易失水收缩,微裂隙张开,为地表水渗入提供通道,雨季又吸水充分膨胀,强度降低,因此,泥岩路基遇水会出现下沉外挤,导致线路地基变形走样,路肩隆起,侧沟破坏,道床翻浆冒泥等病害。其中主要原因是由于水通过渗透作用进入泥岩并在泥岩孔隙中扩散。本文主要研究原状泥岩注水后在有上覆荷载的条件下,土体是否会发生膨胀?以及水平和竖向渗透速率与渗透距离是否有关系?前期在室内进行了原状泥岩膨胀和渗透的研究,得到了原状泥岩在不同干密度、不同上覆荷载下的水平渗透速率与竖向渗透速率的变化规律[17-19]。为了更真实地反映现场实际情况,有必要进一步研究工程实际中水的渗透速率的变化规律。本次现场原位试验,在铁路路基泥岩地段进行原状土不同上覆荷载下、不同渗水距离的水平与竖向渗透速率测试试验,以研究上覆荷载对泥岩膨胀量和渗透速率的影响。

1.2 试验方案

1.2.1 试验设计

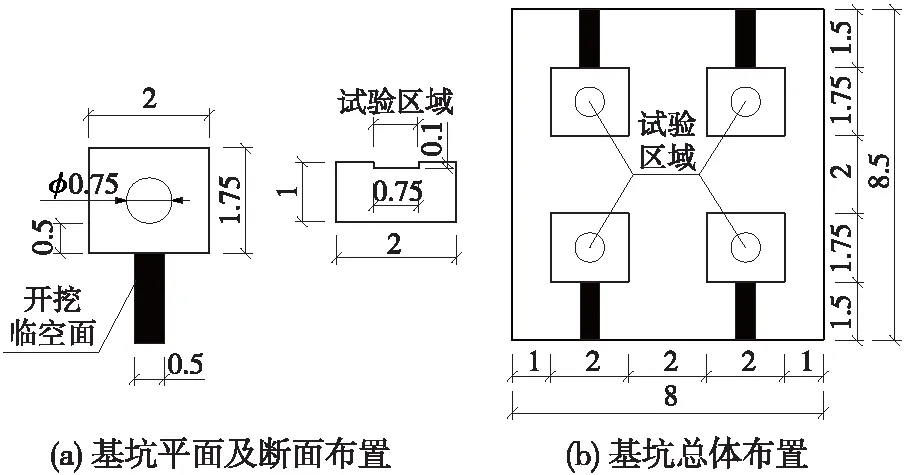

为了研究水在不同渗流方向下对高速铁路无砟轨道泥岩地基膨胀性及渗透性的影响规律,在试验布置区域钻取直径为5 cm的注水孔,然后在距离注水孔10,20 cm和30 cm三种不同水平渗水距离处布置测点,并在相应的测点处埋置湿度传感器,见图1。根据湿度传感器的变化可得到不同渗水距离处的含水率变化规律,进而得到不同渗水距离处原状土的水平平均渗透速率,并得到现场原状土水平平均渗透速率与渗透距离之间的关系;通过百分表可测试不同时间时,土体膨胀量与含水率的关系。

图1 湿度传感器布置(单位:cm)

1.2.2 试验场地布置

试验点选定后,清除地面表层风化土,开挖4个同等大小的试验基坑,编号为YPS-1、YPS-2、YPS-3、YPS-4,基坑尺寸为2 m×1.75 m,基坑深1.0 m,4个试验基坑之间的外边间距为2 m,以消除相互间的影响;基坑开挖完成后,对基坑进行整平。基坑底部中心部位下挖深度为10 cm的圆心直径为75 cm的区域作为试验区域。如图2所示。

图2 试验场地布置(单位:m)

1.3 试验过程

(1)清除表层浮土:用挖掘机清除试验场地表面40 cm厚的分化浮土。

(2)开挖试验临空面:用挖掘机依次挖4个长1.5 m,宽0.5 m,深1.0 m的侧向临空面,用于钻取水平孔埋置渗透湿度传感器。

(3)水平孔:在临空面以下60 cm处,用直径5 cm的电动转钻,以每隔10 cm的间距钻取87.5 cm深的水平孔。

(4)竖向孔:在试验区域根据每个基坑的坐标先用石灰确定4个φ75 cm的圆形面,然后按照60°的扇形区域分别以半径30,20 cm和10 cm的间距进行竖向钻孔。

(5)埋置湿度传感器:按照试验方案要求,先在孔底填充一层细土,使湿度传感器的探针插入细土中,待孔中的湿度传感器埋置完成后,再使用细土将孔填实,将土夯实。

(6)架设堆载装置和百分表:紧贴地表与渗水装置架设堆载板,并准确地将注水软管插入预留注水钢管中;按照设计要求的位置依次安装百分表,进行一次初读数。

(7)注水及荷载:将装满水的蓄水桶与各试坑的注水软管连接,每2 h注水一次,直至百分表的读数不再发生变化,表示膨胀稳定,停止注水。采用袋装砂石进行堆载,堆载时要对钢架和堆载物进行称重,累计至需要质量,对堆载量进行控制,还要保证堆载台受力均匀、不偏载。试验结果如表1所示。

表1 原位试验膨胀和渗透结果

2 试验结果分析

2.1 膨胀变形-浸水时间关系

按照以上试验方法对所得试验数据进行分析,得到了在上覆荷载0,15,30,45 kPa下的膨胀量随浸水时间的变化规律,如图3所示,膨胀变形曲线大致呈“S”形分布,可分为4个阶段。

图3 膨胀量随浸水时间的变化曲线

(1)第Ⅰ阶段:在自上而下不断浸水的情况下,原状泥岩内部孔隙吸水发生膨胀,但从图3可以得出,土体膨胀变化非常缓慢,随着荷载的不断加大,在0~57 h内,膨胀土变形量从上覆荷载0 kPa时的0.709 mm,降低到上覆荷载45 kPa时的0.14 mm。

(2)第Ⅱ阶段:在0~30 kPa的上覆荷载下,随着水持续不断浸入,泥岩膨胀变形骤然增加,上覆荷载越大,膨胀变形越小。造成这一现象的原因主要是在浸水量增加时,泥岩内部释放的膨胀力与土体的自重和上覆荷载产生的重力集中力不能达到平衡。但在45 kPa的上覆荷载下,泥岩并没有呈现以上的变化趋势,而是出现了膨胀回滞现象,如图3中的A段,在57~169 h内,土体开始回缩,但回缩量较小,在144h时,达到-0.09 mm,产生以上现象的原因是由于上覆荷载和土体的自重大于土体产生的膨胀力,导致土体回缩;随着水的不断浸入,土体中的微裂隙完全充满水,土颗粒之间的结构发生变化,水分子与土颗粒所产生的膨胀势能逐渐与外界荷载相平衡,最终膨胀势能大于外界荷载,土体又开始发生膨胀,如图3中的B段所示。

(3)第Ⅲ阶段:在持续注水499 h后,土体的膨胀发生明显的变化,在0 kPa的上覆荷载下,膨胀量达到13.53 mm,上覆荷载15 kPa时,膨胀量为9.28 mm,上覆荷载30 kPa时,膨胀量为7.00 mm,而在40 kPa的上覆荷载下,膨胀量为5.75 mm;这一阶段膨胀变形较上一阶段明显变慢,造成这一现象的原因是荷载起主要作用,泥岩可吸水能力达到临界值,处于半饱和状态,土体中的膨胀力大于等于外部荷载,膨胀变形趋于稳定。

(4)第Ⅳ阶段:所有荷载下的土体均达到稳定不再变化,此时,在不同荷载下的膨胀变形随时间的变化停止,土体达到实际饱和状态不再吸水,膨胀变形停止。

由以上分析可得:(1)膨胀泥岩在浸水量不断增加的情况下,膨胀量随着上覆荷载的增加,呈现出“膨胀缓慢变形—骤然增加(回缩)—膨胀减缓—稳定”变化趋势;(2)在相同浸水量,相同时间下,膨胀量与上覆荷载成反比关系。

2.2 含水率-时间的关系

2.2.1 水平方向含水率与时间的关系

土体在浸水膨胀的过程中,不同上覆荷载下的水平向含水率随浸水时间的变化规律如图4所示。

图4 不同上覆荷载下的水平向含水率变化曲线

由图4可见:在不同的上覆荷载下,原状泥岩吸水膨胀土体中含水率的变化均可分为“稳定-急剧增大-稳定”三个阶段。当水随着微裂隙浸入到土体中,在渗透区域土体会达到一个暂时的饱和状态,一般把这个区域称作暂态饱和区[20]。在注水初期,随着注水量的增加,土体的孔隙率减小,水入渗时会形成一个稳定的水-气分界面,抑制了水分子的继续入渗,水分不能再向前渗透,而是在一个区域继续不断汇聚,渗透范围不断扩大,直到达到饱和(暂态饱和)骤然向前进行又一次渗透,如图4中的第Ⅱ阶段。由于原位试验注水所用的水头为常水头,水能不断地浸入到土体中,渗透途径的长度越短,含水率会急剧增大。在注水300 h后,土体已经基本达到饱和,含水率逐渐趋于稳定,对比在这4种上覆荷载下的含水率变化曲线,上覆荷载越大,土体达到暂态饱和时的时间就越长(0 kPa时平均时长200 h,15 kPa时为230 h,30 kPa为280 h,45 kPa时为380 h),水就越不容易渗透;达到稳定状态后,上覆荷载越大,渗透距离就越短,含水率就越小。

2.2.2 竖向含水率与时间的关系

根据不同深度的湿度传感器测得的原状土的含水率的变化规律如图5所示。

图5 不同荷载下的竖向含水率变化曲线

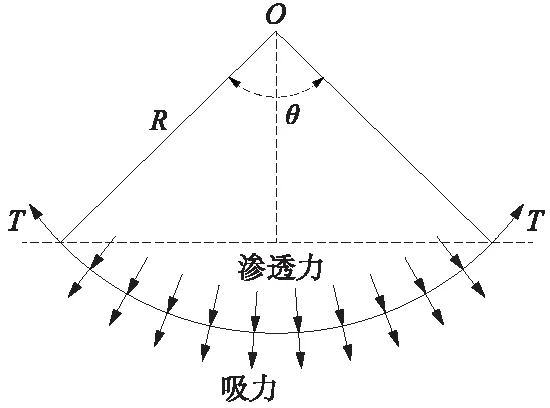

由图5可以看出,上覆荷载较小时,土体达到暂态饱和的时间短,随着上覆荷载的增大,暂态饱和区的时间也随之变长,同时距离注水口越近,水渗透的速率就越快,土体含水率越大;在开始注水阶段,土体含水率保持不变的原因主要有:(1)水与土颗粒形成了结合水膜[21](图6),土颗粒之间的阻力大,土颗粒克服阻力进行运动所消耗的能量大;(2)上覆荷载越大,土体中产生的有效应力就越大,从而阻止土体颗粒之间结合水膜的增厚抑制了土体中水的渗透,从而导致含水率长时间处于稳定状态。随着水的不断增多,土颗粒之间产生的渗透力大于土体所承受的外部荷载,土颗粒发生运动产生的阻力小于土体渗透力和吸力,结合水膜变薄,此时,聚集的大量水分会在大渗透力和吸力的作用下发生大范围的渗透,如图5所示,在注水100 h后,土体含水率突增;当土体中的渗透力和吸力与外界荷载达到平衡时,土体中的颗粒不再运动,水分子也停止向土体颗粒内部渗透,土体达到饱和。

图6 收缩膜受力示意

2.3 上覆荷载-平均最大膨胀量关系

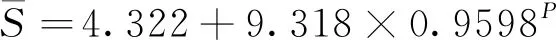

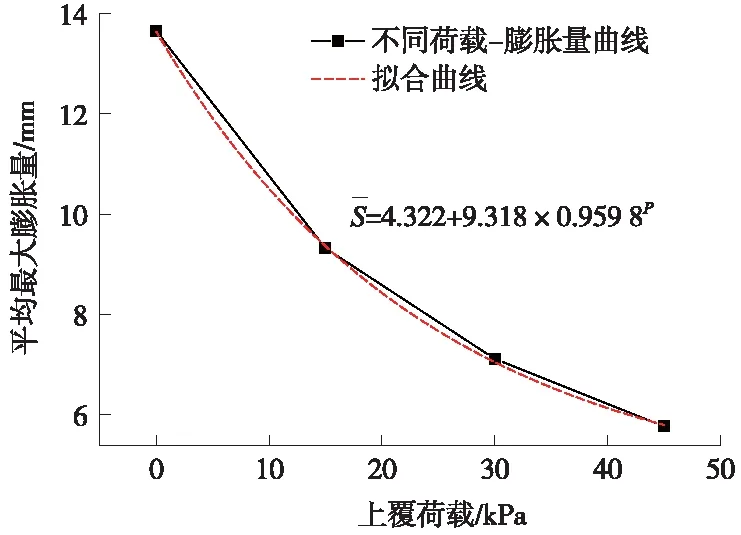

根据现场4个基坑在不同荷载下的膨胀量的试验研究发现:在注水量一定的情况下,上覆荷载越小,泥岩平均最大膨胀量越大;当不加上覆荷载时,膨胀量达到最大,为13.65 mm,当上覆荷载为45 kPa时,膨胀量最小,为5.767 mm,变形关系如图7所示,膨胀量与上覆荷载呈非线性关系,对其进行拟合,相关系数为0.99,说明拟合度较高,其拟合关系式为

(1)

式(1)为平均最大膨胀量与上覆荷载之间的函数关系式,可以看出上覆荷载对泥岩平均最大膨胀量的影响很大,其根本原因是土体吸水,水的渗透改变了土体的结构组成,使泥岩发生膨胀。

图7 平均最大膨胀量与上覆荷载关系

3 结论

进行了不同上覆荷载下的泥岩膨胀量的原位试验,得到以下结论。

(1)膨胀泥岩在浸水量不断增加的情况下,膨胀量随着上覆荷载的增加,呈现出“膨胀缓慢变形—骤然增加(回缩)—膨胀减缓—稳定”变化趋势;在相同浸水量,相同时间下,膨胀量与上覆荷载成反比关系。

(2)随着上覆荷载逐渐大于泥岩浸水产生的膨胀力时,泥岩膨胀受到抑制,在45 kPa下,土体没有膨胀反而回缩;当上覆荷载小于土体内部膨胀力时,土体继续膨胀,直至达到平衡,泥岩膨胀稳定。

(3)土体中含水量的大小和上覆荷载有很大的关系,随着上覆荷载的增大,土体中水的渗透距离变短,含水率降低,采用吸水率评价其膨胀性更具代表性。

本次原位试验能更好地解决室内试验中出现的一些局限性的问题,为深入研究工程现场泥岩浸水膨胀变形和渗透性的变化规律,以及此类路基病害防治都具有良好的实际工程意义。