天津近代建筑师执业登记制度的形成与发展

刘清越

宋昆

一、天津近代建筑师执业登记制度的引入

中国古代从事房屋营造活动的手工业劳动者,都是沿袭父子相传、师徒相授的传承方式,将传统营造技艺延续千年。创造了灿烂的建筑文化和系统的营造体系,但未能产生工匠建筑师与职业建筑师、建筑与结构、设计与施工的明确分化。

随着资本主义工商业的发展,近代西方各国的社会分工进一步细化。在建筑行业内部,建筑师、测绘员、施工员等职业角色逐渐分离,相互独立。加之建筑教育的迅速发展,专业建筑师数量不断增加。他们摆脱了对宫廷、教会的依附,成为资本主义制度下的自由职业者,并相继建立了自己的行业协会[1],来规范自身执业行为,保障应有权益,稳固职业地位。

1840 年的鸦片战争,不仅打开了中国的国门,为西方文明的全面输入提供了便捷,也开启了整个中国建筑行业的近代转型,同时催生了建筑师这一新兴职业。1903 年,受英殖民统治的香港工部局参考了英国的建筑师执业认证制度[2],开创了我国境内近代建筑师执业认证的先河。受其影响,上海、天津、北平、广州等通商口岸或重要城市相继制定并颁布了相关的地方性法律。[3]对建筑师的执业管理在多个近代开埠城市中陆续铺开,新的建筑师执业登记制度随之形成。

二、天津近代建筑师执业登记制度的发展

1860 年第二次鸦片战争后,天津开埠,先后设立了九国租界。由西方殖民者带来的现代城市建设管理制度随之被应用在各国租界的建设中,而华界此时仍因循传统的工匠制度和建设施工方式;1900 年庚子之乱后,在各国租界的示范作用和直隶总督袁世凯的助推下,西方城市建设管理制度被逐步运用到天津华界“河北新区”的建设开发之中[4];“黄金十年”间良好的社会环境,加之大批西方建筑师到来、本土留学建筑师回国,使得天津建筑行业中的建筑师群体不断壮大,亟需建立新的规则秩序来管理、规范这一新兴职业群体的发展。

1. 民国时期的初步建立(1928—1937 年)

1928 年6 月,南京国民政府设立天津特别市。为了稳固政局,加快城市建设发展,特别市政府着手制定一系列城市建设管理规则(见附录1)。其中,包括了对建筑师施行的执业登记制度。

1929 年3 月6 日,天津特别市政府在参考《上海特别市建筑师工程师登记章程》[5]后,颁发了《天津特别市工务局工程师建筑师登记章程》[6],正式开始对本市华界内从业的建筑师(工程师)施行执业登记。《章程》中规定:“凡在天津特别市区内以执行计划工程绘制图样等业务者,均需按照本章程至天津特别市工务局登记……领有登记证书者,得在本特别市区内执行工程师业务。”其中,《章程》中对“工程师”和“建筑师”提出不同的登记注册要求和业务范围规定 (表1)。

天津近代建筑师执业登记制度相关法律法规 表1

值得注意的是,《章程》中从学历、工作经历等方面对于工程师的要求要高于建筑师;建筑师更像脱胎于传统工匠之初具现代建筑知识的从业者,只能从事旧式建筑、2层以下建筑的设计绘图工作;而工程师则是经历过现代结构设计训练和重要工程实践的从业者,能够胜任一切建筑工程设计绘图工作。由此可见,当时社会对建筑师和工程师的认知与当今的概念大相径庭。[8]

1934 年1 月,为了配合中央政府颁布的《实业部技师登记法》和《实业部农工矿业技副登记条例》[9],经天津特别市市政会议决议,通过了《土木建筑技师技副执行业务规则》[10]。

与1929 年《工程师建筑师登记章程》相比,一方面,《规则》中的执业登记标准提高,规定土木建筑技师、技副的申请者必须是“经前工商部暨实业部登记并领有证书者”,还用“土木建筑技师、技副”代替了之前的“工程师”和“建筑师”两个称谓,与国家法规保持一致;另一方面,虽然在称谓上仍将“土木”与“建筑”连用,但与1929 年《工程师建筑师登记章程》中业务范围含“一切建筑工程设计测绘事业”不同,根据《规则》第九条要求,此时“欲在本市区内兼做承揽工程事项”,需另行“遵照工务局营造登记规则办理”申请。“工程事项”从建筑师的业务范围中被剔除即代表着建筑行业内部分工进一步细化,也意味着从业者专业化水平的提高。

此外,针对越来越多的外国建筑师在天津华界开业的情况,《规则》中特意增加了对在本市从业的外籍人员的规定:“除遵照本规则办理外,并须具有请愿书,声明遵守一切法令及建筑法规。”[11]

截至1935 年年底,在天津市工务局登记的建筑师已有10 位(图1),大都是具有海外留学背景的我国近代第一批本土职业建筑师。但与同一时期在上海华界注册登记的299 位建筑师相比[12],数量上存在很大差距。说明这一时期随着首都南迁,天津城市建设发展的规模和速度,以及民族资本的聚集和本土人才的成长远逊于上海。

图1:天津市建筑技师、技副登记录

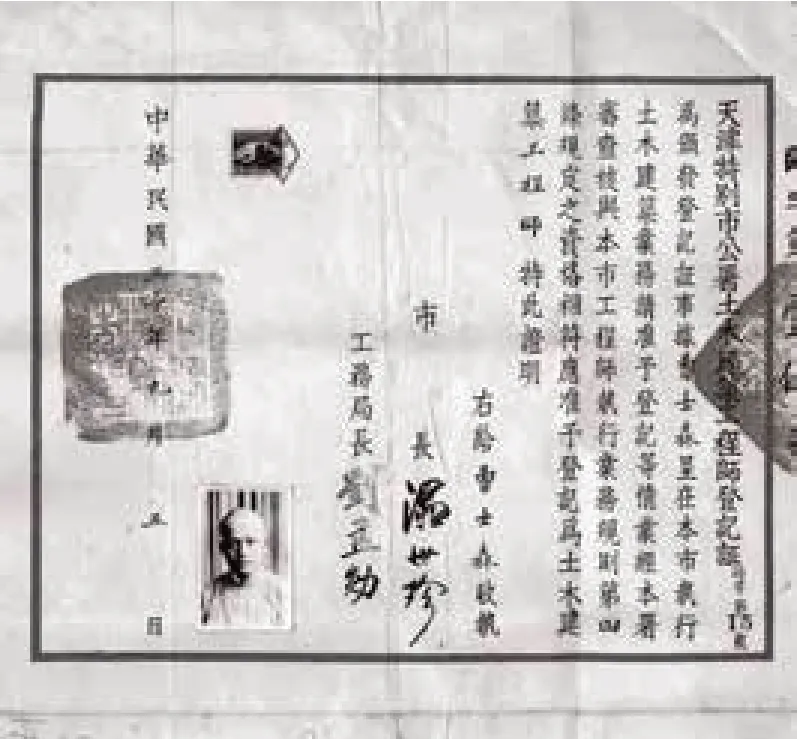

2. 日治时期的继承延续(1937—1945 年)

1937 年卢沟桥事变后,日军占领天津,成立伪天津市政府[13],同时开展对天津的城市建设规划以及相关法律法规的制定工作(见附录1)。针对建筑师的管理,伪天津特别市公署于1941 年5 月颁发了《土木建筑工程师副工程师执行业务规则》。该规则中延用国民政府经济部[14]技师(技副)登记证书作为建筑师(土木建筑工程师)登记标准(表1)。同时,考虑到市内存在“未在实业部登记者,欲在本公署申请登记”的实际情况,补充了“其资格限为立案大学或独立学院的,有正式证书,并二年以上之实习经验,其有证明文件,经审查合格且无本规则第十一条所载各情事者”[15]也可以申请登记的规定(图2)。[16]

其中,第十条单独强调了“土木建筑工程师、副工程师不得承揽包做土木工程。”[17]与1934 年《土木建筑技师技副执行业务规则》相比,更加直接地明确了土木建筑工程师的业务范围。这也意味着政府在对建筑行业的监管中,已经彻底把工程施工类的业务从建筑师的职责范围中剔除。建筑师逐渐与营造厂施工人员有了各自独立的职业角色,仅是称谓中还带有“土木”二字。

两年后,伪天津特别市公署针对在“在本市执行土木建筑设计绘图业务者”,补充颁布了《土木建筑绘图员暂行登记营业管理规则》,但仅准予其“设计绘制普通平房蓝图。”[18]

1945 年随着日本投降,上述法规在国民政府接管天津后均被废止。

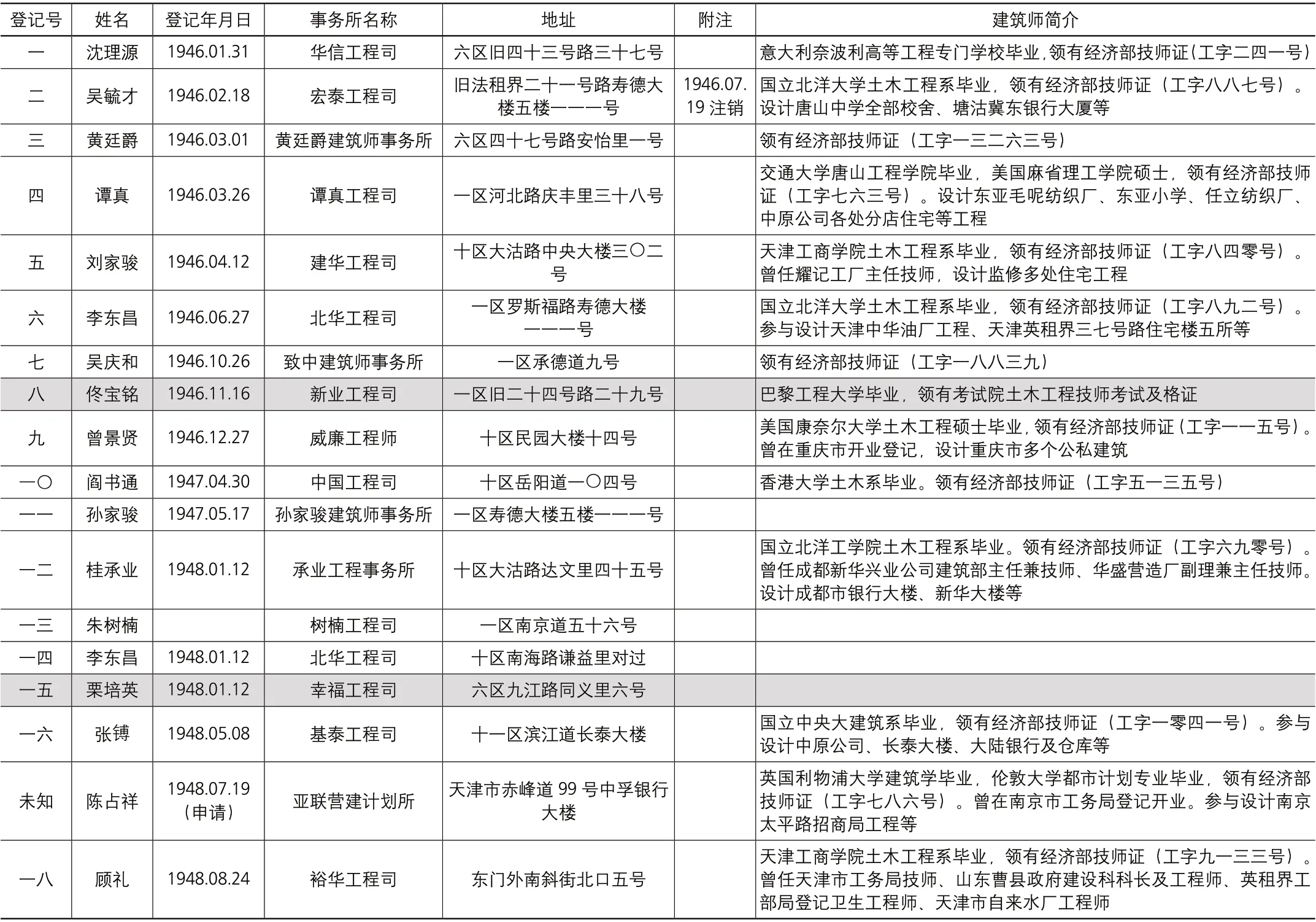

3. 民国末期的快速发展(1945—1949 年)

图2:天津特别市公署土木建筑工程师登记证(曹士森)

抗战时期,迁都重庆的南京国民政府继续建立和完善国家治理的法律法规体系。1938 年12 月,国民政府颁布了《建筑法》[19],在称谓上明确了“建筑物之设计人称‘建筑师’”。同期,首次颁布了针对建筑师执业的《建筑师管理规则》,仍以经济部技师(技副)登记证书为登记开业标准(见表1)。其中,甲、乙两等建筑师的业务范围以工程造价三十万元为线划定,并增加了“办理关于建筑物之检查、估算、鉴定及监造各项事务”[20]的新职责。

1945 年10 月,在中央政府系列法规的大框架下,重组后的天津市政府展开了城市建设管理系列法律的制定(见附录1)。11 月28 日,天津市政府按照内政部长张厉生令,“遵照建筑师管理规则,从速办理建筑师开业登记事宜”[21]。12 月18 日,天津市工务局为执行建筑师执业登记发文:“查建筑师之管理,关系都市之公私建筑及推行建筑行政至为重大。自应遂照管理规则,切实施行,以期市政建设之发展。凡经经济部登记,已领有证书之建筑科或土木工程科技师、技副,欲在本市辖境内执行建筑师业务,及已经开业之建筑师,仰即来局(局址旧英租界十三号路)领取规则及申请书,遂奉登记。”[22]

虽然多次发文,要求本市建筑师“为速办理建筑师登记……其未遂奉申请登记及经审查不合格者,一概停止营业”。但由于“本市执行建筑师业务及营造厂商之等级资格多因不合格管理规则之规定,未能照奉登记。经济部请领建筑科或土木工程科技师技副登记证,又非短期所能办竣。”[23]截止到1946 年3 月1 日,仅有3 位正式登记开业的建筑师(表2)。

天津市(正式甲等)建筑师登记名单[24] 表2

续表

为避免“营造业陷于停顿,而使市民起见”[25],经天津市工务局讨论,拟定《天津市建筑师临时登记开业办法》,于1946年3 月施行。“在未依照建筑师管理规则取得合法资格以前,暂依本办法申请登记,准予临时开业……至三十五年(1946 年)底为止,遏期失效”。“并通知登记者即时向经济部申请登记,领得经济部登记证后,即换领正式开业登记。”[26]

《临时登记开业办法》中将申请者的学历、工作经验和考试成绩三方面作为登记标准,大大降低了建筑师登记开业的门槛。作为临时补救办法,暂时缓解了当时天津建筑行业的窘境。截至1946 年底,共有21 位建筑师进行了临时登记[27](表3)。

在1946 年底临时登记制度到期后,仅佟宝铭一人于1946 年11 月换取正式(甲等)建筑师开业证(见表2)。剩余20 位建筑师中,栗培英和谢宁两位建筑师在获得经济部技师证后,分别于1948年1 月和10 月向天津市政府工务局申请了正式甲等建筑师开业证。[28]其余18 位建筑师在天津解放前的后续执业情况不得而知。

天津市(临时甲、乙等)建筑师登记名单 表3

1947 年12 月12 日,经过多方审议、修改,编制过程,历时近15 个月的《天津市建筑规则》颁布,成为近代天津最全面的一部建筑行业规范。《规则》除了为天津市建筑行业的稳定发展提供了法律保障,也是对天津近代以来建筑师执业登记制度的延续和升级。其中第五编第一章,依照“技师登记法、农工矿技师技副登记条例及建筑法所规定”[29],拟定了针对天津市建筑师执业的管理规则,取代了《天津市建筑师临时登记开业办法》,成为辅助《建筑师管理规则》在天津市实施的地方性法律文件。

从表2 中可以看出,1948 年登记的建筑师登记号与1947 年12 月《天津市建筑规则》颁布前所登记的建筑师登记号是接续排列的,并未重新编号。桂承业成为新规则颁布后第一个登记开业的建筑师。截至1948 年年底,至少有21 位建筑师正式登记开业。[30]

三、天津市解放初期建筑师执业登记制度的过渡

1949 年1 月15 日,天津解放,天津市军事管制委员会同天津市人民政府一起展开全面的接管工作。1949 年4 月,天津市工务局公布了《管理建筑师测绘员临时规则草案》。[31]5 月,开始对全市建筑师、土木工程师以及建筑师事务所进行注册登记。截至1951 年年底,全市登记注册的建筑师、土木工程师共计60 余人,私人建筑师事务所60 多家。[32]其中,部分建筑师解放前曾在天津登记开业或在私人建筑师事务所有过从业经历。[33]

天津解放初期的这次登记,虽不能代表当时建筑师执业登记制度的确立,但为摸清当时天津整个建筑行业情况,整顿行业秩序,保护建筑师合法业务经营、公平竞争,提供了一个有效的途径,有利于政权接管后建筑行业的发展。

四、结语

总结天津近代建筑师执业登记制度的形成过程,一方面源于管理者层面的推动作用。天津地方政府借鉴了香港、上海等早期开埠城市,将执业登记制度落地实施;随之,配合中央出台的法律法规,迅速调整,保持一致;然后,又结合本地实际情况,及时出台补救措施,保证了过渡期的制度落实。在历届政府对法规的修改、更替中,职业称谓、登记资格、业务范围都在不断扩充、完善。虽然这些基于政府层面对建筑师执业资格的认证和执业活动的监管,难免带有一些急于树立统治阶层权威性的特质,出现形式大于内容的现象,同当时的社会情况和行业发展状况产生脱节。[34]但是不可否认,政府在建筑师执业监管上的实践,不仅打破了中国传统工匠体系下的师徒相传、技术垄断的不规范局面,为近代建筑行业的转型发展营造了良好的环境;而且建筑设计与建筑施工彻底分离,建筑师的职业身份得以确立,也为建筑师切实履行职责和维护自身权益提供了制度保障。

建筑师执业登记制度的形成,另一方面源于天津近代建筑师群体自身的成长。作为近代时期由西方引入的一个新兴职业类别,建筑师的出现打破了中国传统营造体系中“业主—工匠”的二元模式,成为介于业主和施工方之间的独立第三方。不再“只是个‘劳力’的仆役,其道其人都为士大夫所不齿”[35]。他们成为“包工的监督者,业主的代表人,业主的顾问,业主权利之保障者”[36],开始响应政府提出的执业登记制度,规范自身执业行为,明确自身职责范围。通过各种途径,积极塑造建筑师群体的正面形象,从而获得大众的认同,真正提高建筑师的社会地位。在管理者与建筑师群体的共同努力下,天津近代建筑师执业制度登记日渐完善,建筑师走上了职业发展的道路,朝着制度化、责任化、规范化和团体化方向迈进。

注释

[1] 包括1834 年成立的英国皇家建筑师协会(RIBA)、1840 年成立的法国建筑师协会(CNOA)、1857年成立的美国建筑师协会(AIA)、1886 年成立的日本建筑学会(AIJ)、1900 年在法国巴黎成立的国际建筑师会议(ICA)、1928 年在瑞士成立国际现代建筑协会(CIAM)和1948 年在瑞士洛桑成立国际建筑师协会(UIA),等等。1927年,中国建筑师学会成立于上海。

[2] 香港工部局借鉴了英国和英属殖民地的相关经验,于1903年颁布了《公共卫生和建筑条例》,其中有关建筑师登记注册的条例:1.每位申请人须详细填写表格并递交给工部局总办。2.申请人必须同时具备以下条件:①年龄超过27岁;②至少有八年土木工程师或者建筑师的专门工作经验(从有学生身份或开始职业训练算起);③具有足够多且评定委员会大部分成员认可的能证明其能被接受为土工工程师或者建筑师的训练和经验。见参考文献[1]。

[3] 其中,1927年12月上海特别市政府颁布的《上海特别市建筑师工程师登记章程》中,虽正式将“建筑师”一词作为职业称谓,但未对“建筑师”一词进行单独释义。直到1938 年国民政府内政部颁布的《建筑法》中第四条明确了:“建筑物之设计人为建筑师。”

[4] 1903年2月23日,八国联军占领天津时(都统衙门)设置的公共工程局被改组成为天津工程局,是全国范围内第一个由华界政府建立的独立的近代城市建设管理部门。天津工程局颁发了由直隶总督袁世凯签订的《开发河北新市场章程十三条》,刊载于1903年2月23日的《北洋官报》。章程内容一方面借鉴天津各租界的建设经验,铺设了以大经路(今中山路)为中心的放射状街道网,修建了连接天津老城的铁桥、新火车站(今天津北站)、河北公园等城市配套基础设施;另一方面,包含了新区定界、土地分级、地契注册、征地补偿、执照请领、违规处罚等规则性条文。

[5] 1927年12月28日,上海特别市政府工务局颁布《上海特别市建筑师工程师登记章程》(见参考文献[2])。其中,针对建筑师(工程师)注册条件、登记收费、业务范围、停业处罚、变更遗失几方面的规定同《天津特别市工务局工程师建筑师登记章程》(见参考文献[3])中的内容大致相同。

[6] 见参考文献[3]。

[7] 第二条:建筑师受公务机关或当事人之委托办理关于建筑物之设计、检查、估算、鉴定及监造各项事务。见参考文献[9]。

[8] 梁思成先生曾在给东北大学建筑系第一届毕业生的信中提到:“在今日的中国,社会上的一般人,对于‘建筑’是什么,大半没有什么了解,多以‘工程’二字把他包括起来。稍有见识的,把他当土木一类,稍不清楚的以为建筑工程与机械、电工等等都是一样。”见参考文献[4]。

[9] 1929 年10月10日,国民政府颁布《实业部技师登记法》;1931年7月25日,国民政府颁布《实业部农工矿业技副登记条例》。

[10] 见参考文献[5]。

[11] 见参考文献[5]。

[12] 见参考文献[6]。

[13] 1937年8月成立伪天津治安维持会,12月改组为天津特别市公署。1943年11月改称为天津特别市政府。

[14] 1938 年1月,国民政府为管理全国经济事务,将实业部改组为经济部。

[15] 第十一条:在左列情事之一者,本署的不发执照。其已有执照者,并得随时注销之。甲:所计划之工程层出危险灾害者;乙:有欺负业主之行为者;丙:使用他人之登记执照者;丁:违犯本市建筑法规者。见参考文献[7]

[16] 笔者尚未找到这一时期完整的建筑师登记名录,仅以其中曹士森建筑师的登记证为例。根据图2中曹士森建筑师登记证中的“师字第十五号”推测,此前已经有14位建筑师在天津市特别市公署进行了登记。

[17] 见参考文献[7]。

[18] 见参考文献[8]。

[19] 1938 年12月,国民政府颁布《建筑法》,共五章四十七条。1944 年9月修正后变为五章五十条。其中,在新增的第六条中明确指出:建筑师及营造业之管理规则由内政部定之。

[20] 见参考文献[9]。

[21] 见参考文献[10]。

[22] 见参考文献[11]。

[23] 见参考文献[12]。

[24] 表中的登记号均来源于原始档案中标注。未注明登记号的建筑师:陈占祥、杜齐礼,按照其提交开业申请书的时间,正好插入已知登记号的建筑师序列之空缺处;邓铮,按照其被准予发给建筑师开业证的时间,顺序置于已知登记号的建筑师序列的末尾。

[25] 见参考文献[12]。

[26]见参考文献[12]。

[27] 在临时登记开业登记表的原件批注部分提到:“以上建筑师共二十一人,已换证一人,自请改业六人,尚未换证者十四人。”见参考文献[13]。

[28] 这三位建筑师的两次登记情况分别在表2、表3中予以标灰。

[29] 见参考文献[14]。

[30] 李东昌建筑师在1946 年6月已经领有天津市工务局颁发的甲等第六号建筑师开业证,但由于之后改任北华工程司建筑师,住址也更改,故向天津市工务局提出了换领新证的申请。天津市工务局对其重新登记编号为十四,原证注销(见图3)。

[31] 见参考文献[15]。

[32] 见参考文献[16]。

[33] 如曾任职于天津基泰工程司的虞福京等人开办的唯思奇建筑师事务所;曾任职于华信工程司的郭若辽夫开办的郭若辽夫工程司、齐世信开办的齐世信建筑师事务所;曾任职于谭真事务所的周艮良开办永平建筑师事务所;曾任职于中国工程司的林世保开办的华孚工程司。见参考文献[16]。

[34] 如1929 年10月国民政府实业部实施的《技师登记法》,将建筑师与农业、工业、矿业类的技术从业人员统一进行资格评定。其中规定:“在国内外大学或高等专门学校修习专门学科三年以上具有毕业证书,并有两年以上实习经验并有证明书;或曾经考试合格者;或办理各厂所技术事项有改良制造;或发明之成绩;或有关于专门科学之著作经审查合格者可认证为技师。”立法者对各类技术人员执业素质的严格要求值得肯定,但将多个不同技术类别的登记条件一刀切,无疑加大了土木建筑技师的申请难度。一部分具有丰富建筑设计从业经验的人无法取得合法从业资格。直到1931年《实业部农工矿技副登记条例》出台,提出了“技副”的登记标准,降低了准入门槛,技师、技副的登记才得以全面展开。

[35] 见参考文献[17]。

[36] 见参考文献[18]。