大空间建筑绿色设计的腔体导控技术

张帆

张伶伶

李强

一、问题驱动

在现代结构工程技术的支撑下,大空间的建造已经不再是特权建筑的专属。随着城市化水平的不断提高,人们对大空间所承载的特殊社会需求与日俱增,以体育设施、会展建筑、观演建筑和大型交通建筑等为代表的大空间公共建筑成为日常性的场所。不同于一般尺度的建筑,大空间公共建筑具有尺度巨大、结构特殊、界面开放、运行复杂等特征,能源和物质消耗在建筑能耗总量中占有相当大的比重。大空间建筑的尺度不仅仅受结构技术的制约,与环境物质能量交换的效率也决定了其适应环境的能力。当建筑的尺度增长到临界值时,原有的建筑调节机制就已经不能满足其对环境的应变的需要了。针对大空间建筑的绿色设计,需要发展出一套独特的适应性导控策略和技术,以面对其在可持续发展上面临的严峻考验。

二、腔体导控

建筑腔体的概念源于生物形态学的研究。经过漫长岁月进化形成的生物形态具有很强的环境适应性,为了提高物质和能量获取效率而发展出许多精巧的结构,“腔体”结构就是进化树顶端的高等动物共有的形态。作为生物主体中内置的若干与外界连通的微空间,腔体是组成各种复杂器官的基本模式。通过不同类型的腔体形态,生物体得以过滤环境的不利因素,高效汲取环境中有利的物质能量。如果生物体可以发展出特殊的形态来增强生物体内环境调节能力,那么对于大空间建筑来说,借用生物中既有的形态导控机制,同样可以避免以高能耗为代价的建造和运营。

建筑中的腔体和生物界中的腔体概念具有同构性。建筑作为给人类提供遮蔽空间的构筑物,其本质属性之一便是营造相对稳定的内部环境,以抵抗变化无常的外部自然条件。但是随着建筑空间尺度需求的不断加大,这种抵抗就不可避免地付出高昂的环境代价。建筑腔体是建筑主体空间下与外部连通的微结构,由于其特殊的形态,一方面可以塑造自身的小环境,另一方面能够成为大空间与外部空间之间的中介,避免了大空间和环境直接的耗散性接触。

不同于仿生学对于生物形态的机能性模仿,腔体概念在建筑中不仅仅是简单的功能主义诠释,而是一种扩展化的建筑概念。建筑作为一种空间性艺术,其腔体的职能不完全等同于生物腔体。除了功能性的效能最优化,建筑还具有行为引导、空间营造乃至文化表达等多元属性。这说明大空间建筑中的腔体不仅是作为气候调节器的单目标器官,而是生态、场所和空间导控的多目标复杂性存在。

在大空间建筑中,面对不同的绿色设计问题,需要不同类型的腔体进行针对性的导控。《建筑腔体的类型学研究》一文曾将建筑腔体按气流的组织方式划分为能量流的贯穿、能量流的拔取和能量流的引导三种类型,并在这三种类型的基础上提出了类型的变异、并列、叠加和杂糅的转换模式[1],这种划分是基于以通风为主导的腔体应用场景。本文根据腔体在大空间建筑中的导控方式,将其分为缓冲导控的表皮腔、植入导控的内置腔和协同导控的共生腔(图1 ~图3),并以我们近年来的项目设计实践为案例,探讨腔体导控技术作为被动式的绿色设计方法,如何同时成为空间的发生器和自然的接入器。

三、表皮腔——缓冲式导控

当处于建筑表皮的位置时,腔体成为建筑调节内外能量交换的皮肤。通过对其调节机制的设计,维持日照、通风和温度控制等要素之间的平衡,过滤不利的环境要素,成为内外环境间的调节缓冲。表皮腔需要根据外部气候条件因地制宜地研发适应性的技术设计,将绿色设计和建筑本体的需求有机结合,成为一座呼吸式的可渗透性建筑[2]。在达到绿色性能的同时,呈现出表皮特殊的建构表现力,实现建筑师可主导完成的低技化腔体设计。

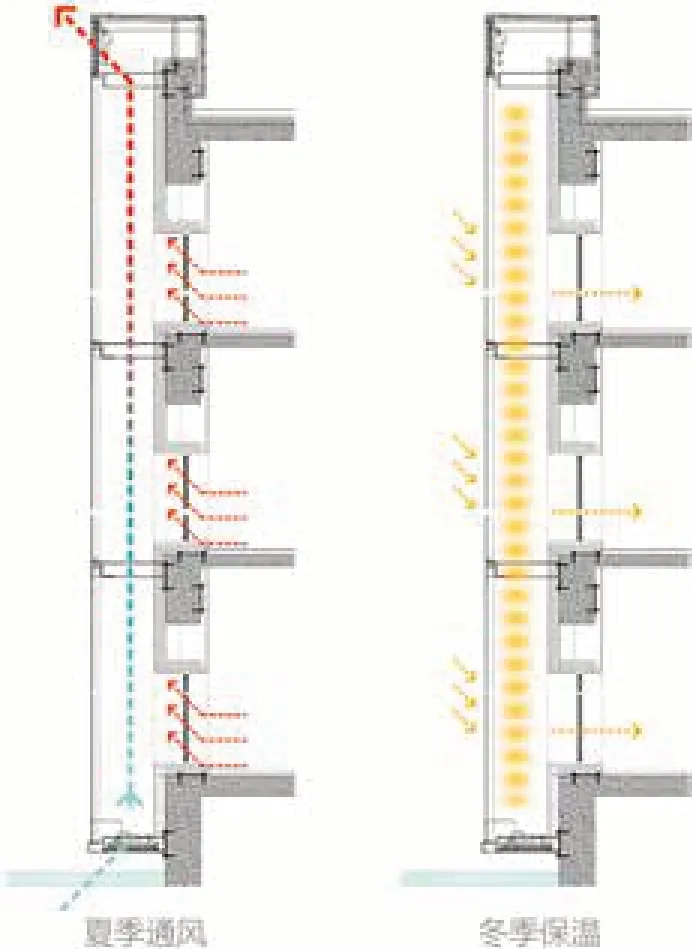

在大连理工大学辽东湾校区的图书信息中心设计中,考虑其所处的北方海滨环境,对于风沙的抵御成为围护结构设计中无法回避的问题。为了在表皮密闭的同时实现自然的通风,我们在设计中采用了内部干墙和外部U 型玻璃组合的腔体设计构造,外部U 型玻璃在阻挡风沙侵袭的同时,保证内部干墙的开窗可以获得新鲜的空气(图4)。双层幕墙上下均设置有可控制开合的百叶,夏季时百叶开启,幕墙空腔成为拔风的竖井,从底部带来室外水面上的清凉空气,从顶部带走腔体内的热空气;冬季时百叶关闭,空腔将辐射热储存起来成为小型的阳光暖房,被阳光加热的空气成为自然的保温层(图5)。另外,U 型玻璃半透明的质感可以有效地过滤阳光直射,为室内带来柔和的光线效果,特别适合图书馆内的阅读需要,也使得室内的空间效果更加简洁纯粹(图6)。

图1:表皮腔

图2:内置腔

图3:共生腔

图4:干墙+U玻表皮腔

图5:表皮腔缓冲作用分析

在辽东湾创业中心的设计中,南向纯净的大斜面玻璃幕墙不希望被不同状态的开启扇破坏,而且斜面开启本身的操作难度也较高(图7)。同时,由于斜面面积较大,在降雨期间会形成从高处快速冲刷而下的雨水,在底部形成瞬时的大量汇水。各种设计条件的制约要求我们开发一种新的通风方式,在保证立面效果的前提下实现自然换气和雨水收集。我们在每层斜面处设计了一个三角形断面的腔体空间,由外层的单层玻璃和内层的双层中空玻璃构成,腔体空间作为南向观景的阳台,是室内外的空间过渡。在每层的顶部设置一个独特的调节导控装置,通过高度和角度的精巧设计,该装置可以在各层对雨水进行截留与回收,同时玻璃百叶引导自然的空气进入空腔,表皮腔的通风导控与内部大空间形成联动关系,结合内部中庭为各层空间带来流动的风压,实现对雨水和通风的双重导控,形成具有生态缓冲功能的建筑腔体形态(图8、图9)。

四、内置腔——植入式导控

当大空间建筑达到一定的进深尺度时,建筑的核心空间因为远离外部环境而成为能量交换的死角。内置腔通过植入大空间的内部,将光、风、水等自然元素引导进建筑核心内部,在不影响建筑整体形态的前提下增大建筑与自然的接触面。内置腔的存在使得建筑从封闭的实体成为开放的多孔结构,提高对外部物质和能量的吸收效率,通过腔体的布局和数量动态地实现对环境的导控。

植入大空间内部的腔体按照尺度和屋顶开闭状态的不同,分为天井、光井、风井、中庭等多种类型。在不同的气候环境下,对于腔体类型进行因地制宜的选择是非常重要的,腔体在某种模式下的拓扑变形也保证了对于环境的适应性。比如在寒地的区域环境下,大型中庭式的腔体虽然可以在夏季实现导风,但是在一年中更多的时节可能导致更大的能源耗散。相比较之下,小尺度天井和风井是更加适宜的选择。

在大连理工大学辽东湾校区的图书信息中心设计中,为了适应北方采暖季寒冷的气候,组群建筑均采用体型系数较小的细胞状形体,中心部位进深较大。结合空间和内环境调节的需要,我们在大进深的建筑体量中设置了内院和中庭,以增加空气整体流通的渠道和自然采光的界面(图10)。内院和中庭的存在使得原本完全封闭的多层盒体成为多孔状空间模式,但是一旦腔体设置过多或者过大,能源的耗散量将大于获取量,反而造成浪费。我们使用Fluent 气流模拟软件对不同的腔体方案进行了气流模拟比对,可以看出设置小尺度中庭和通高边庭对室内的风环境有显著的改善(表1)。 以气流的分析模拟为基础,不断拓扑性调整腔体的形态和尺度[3],最终通过气流模拟比对形成了“窄边庭”“小中庭”和“微内院”的形态,在适应寒地气候的同时获得和自然充分接触的机会。

寒地公共建筑典型的空间格局是中间走廊、两侧房间,以降低热量散失,但这种模式却不可避免地牺牲了公共空间的环境舒适性。在教学楼的设计中,为改善封闭内走廊的光环境与风环境,利用腔体的原理在教学楼的走廊内多处设置通高的垂直光井和微型内院,一方面给光线不佳的走廊带来自然的采光,节省了人工照明,同时光井的烟囱效应可以在需要时加强室内的自然换气和通风(图11、图12)。这种“针灸式”的局部介入方式,体现了腔体根据需要灵活布局的优势。

图6:柔和的室内光线

图7:辽东湾创业中心

图8:雨水收集和自然通风

图9:表皮腔通风导控与内部大空间的联动关系

图10:窄中庭和微内院

五、共生腔——协同式导控

图书信息中心腔体尺寸的通风模拟比对 表1

在技术性主导的绿色设计语境下,无论是主动式的智能控制还是被动式的生态引导,对于腔体导控作用的研究仅局限在可量化的技术层面。然而对于绿色设计来说,空间的开放性和场所的体验性同样是实现节地和舒适度的重要途径。从建筑本体的层面看,腔体的导控不但是对抗大空间建筑体感舒适度的策略,同样也是对抗其僵化空间模式的途径。通过腔体的形态操作,空间的塑造和绿色性能之间的关联性得以被重新定义,形成社会层面、精神层面、生态层面共生的协同式导控。本节以“十三五”课题“北方地区高大空间公共建筑绿色设计新方法与技术协同优化”的示范工程云智大数据中心为例,探讨共生腔的多目标统筹作用机制。

1.空间共享

图11:内置腔的自然采光和开启换气

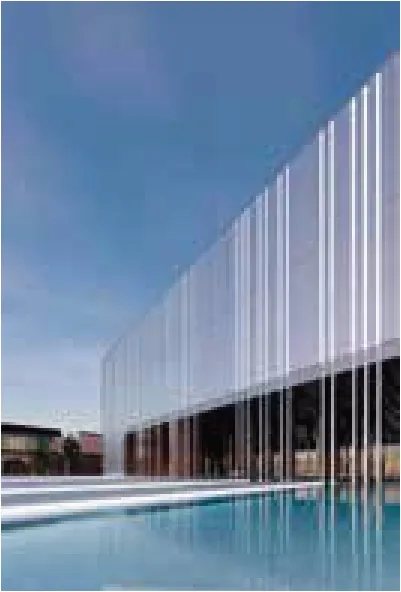

云智大数据中心位于郑州市西面,基地所在的环境丘陵起伏,以原生的自然生态为主导。该区域计划在近期开发成为智能化和生态化为概念的山居小镇,大数据中心是其规划格局中重要的节点,位于小镇核心虚轴的北端。在众多小尺度集群的山居住区之间,大数据中心被塑造为一个极简主义的金属方体,以其突出的尺度形成公共性的同时,表面材料的反射性又使其消融于自然环境(图13)。

在极简体量的前提下,我们将一层用水平向的腔体挖空,使其贯穿南北。从区域的视角看,这个架空的腔体空间成为面向公众共享的“城市客厅”,通过集约的用地模式达到聚人纳气的效应。在竖向空间上,我们在左右两侧分别切出垂直的长条腔体,与水平腔体形成空间的连通。通过竖向的长腔,将底层架空处聚集的人群引导至通向二层入口的楼梯,形成开放的入口形象。腔体的介入模糊了建筑内外的界限,创造出流动的空间体验(图14)。

图12:内置腔的针灸式介入

图13:云智大数据中心

图14:腔体营造的共享空间

图15:架空层的“金属森林”

图16:穿过架空层的水面

图17:通往二层的玻璃楼梯

2.场所营造

场所是主体与环境的精神特质共同形成的有意义的整体,通过场所精神性的营造,主体与外界相联系,从而寻找到归属感[4]。异质性的腔体对均质大空间的介入,在人本尺度和建筑的大尺度之间建立了缓冲,使人的存在与建筑场所关联在一起。

在大数据中心的设计中,架空的水平腔体采用的既不是大尺度的大跨结构,也不是以均质抽象的柱网支撑,而是以簇状的自由片柱形成一片金属的“柱状森林”。当人置身于腔体中时,在阳光中投下的斑驳柱影之间,体验到的是穿梭于树丛的自由漫步之感,再现了场地周边自然环境的意象(图15)。我们设计了一片镜面的水池,以南北向穿过片柱的“森林”,水面上的若干栈桥引导人们从室外步入架空的腔体空间,进一步强化了自然的体验(图16)。架空层的片柱之间藏有交互式的水幕,通过感应器对人所在位置的判定,控制落下的水幕避开人群。人的活动和周边环境产生丰富的互动,对场所的体验由抽象的认知转化为具有情境性的认同。

四部通向二层的玻璃楼梯置于垂直腔体的空间,竖向的空间比例限定出崇高的空间感,给上楼梯的漫步体验创造出某种仪式性。光线从顶部的“一线天”渗入,在腔体内部的玻璃之间发射,随着时间的流逝形成变幻的空间氛围(图17)。由于腔体的存在和导控,建筑和环境之间营造出具有诗性的空间,从而场所成为和主体不可分割的整体。

3.生态引导

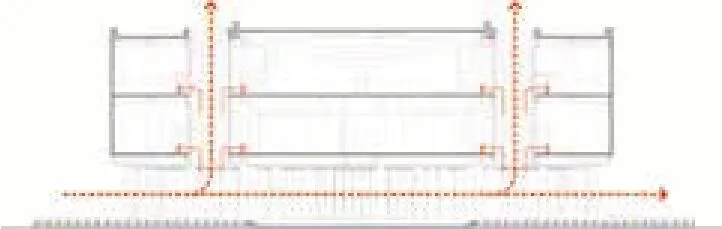

从生态节能的维度考量,腔体的存在可以给大数据中心的内部空间带来通风和采光。在夏季炎热的天气里,水平腔体引导南北穿堂风通过,带着水面清凉的空气,为共享的“城市客厅”提供舒适的体感。在腔体的植入模式上,我们在同样截面积的前提下比对了中心集中型、两侧长条型和多点分散型三种布局方法,通过Fluent气流模拟软件进行风速分析,可以看出与方案一和方案二相比,多点分散型的室内通风明显得以改善,且通风的均好性更佳(表2)。同时,垂直植入的腔体与架空的水平腔连通,成为四通八达的腔体系统。通过分布均匀的小天井的拔风效应使气流进入二层、三层室内空间,可以把水平腔中的新鲜空气导入各层,形成贯穿全建筑的通风网络(图18)。为了控制风流的方向,在6 个小腔体顶部增加了导风百叶,将自然风导入兼作消防排烟的开启扇中。而在长向的腔体中,为保证空间体验的简洁效果取消了窗户开启,在各层的地板处设置条形的幕墙通风器,与小腔体间形成对流。

除了通风的功能,垂直的生态腔体还给各层带来了自然采光。由于内部空间以展览为主,垂直腔体式的采光也避免了直射的眩光,给大空间内部带来柔和的辅助光线(图19)。整个架空水平腔的地面都设计为双层表面,雨水从垂直腔体中落下,通过地面铺装的缝隙渗入下层地面,形成对雨水的回收再利用(图20)。

六、结语

图18:腔体的通风分析

图19:腔体的采光分析

图20:腔体的雨水收集分析

大空间公共建筑在建筑规模、空间特征、功能特性、技术制约及建造工艺的特殊性,决定了简单套用绿色标准并不能完全真实地反映其绿色性能,特别是方案后期通过附加的绿色技术来优化方案,往往和建筑设计的意图相悖。本文所阐述的三种腔体设置方式都是从建筑师视角出发的绿色策略,在方案设计的初期即可介入并影响建筑的空间设计。“表皮腔”缓冲了外部不利条件对室内环境的冲击,并通过过滤作用获得自然的物质能量。对于表皮腔进行性能化设计的同时,可以获得建筑立面独特的表现性;“内置腔”将大自然的新鲜空气和阳光引入大空间建筑的封闭核心,以最小的代价获得生态效益。通过软件模拟比对,可以分析出腔体尺寸的相对优解,并结合空间设计的需要进行耦合判断;如果说“表皮腔”和“内置腔”是两种衔接自然与建筑的高效模式,那么“共生腔”则超越了作为自然接入器的性能化作用,让腔体本身成为人可以体验的空间,形成“腔体—建筑”整合一体化。腔体在建筑的体系中不应简单被视为纯功能性的附加器官,而应该成为形式系统的组成部分和空间体验的重要内容。腔体导控的不仅是绿色的能源利用,更是一种绿色的社会生活方式,以开放共享的空间建构集约化的“公共性”。

大数据中心腔体布局的通风模拟比对 表2

注释

[1] 李钢,项秉仁. 建筑腔体的类型学研究[J]. 建筑学报,2006(11):18-21.

[2] 舒欣.气候适应性建筑表皮的设计模式研究[J].建筑师,2018(06):112-117.

[3] 谢晓欢,贾倍思.建筑性能模拟软件在绿色建筑设计不同阶段的应用效果比较[J].建筑师,2018(01):124-130.

[4] 诺伯舒兹. 场所精神:迈向建筑现象学[M]. 施植明译.武汉:华中科技大学出版社,2010.

图片来源

图4、图6、图7、图10:由天作建筑研究院提供其余均为作者自绘。