云南省传统村落的空间分异特征及其发展路径研究

柯月嫦,吴映梅*,柯玉婷

(1.云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500;2.中山大学 国际金融学院,广东 珠海 519000)

传统村落是我国历史文化的鲜活载体,是农耕文明的历史印记,是各民族聚族而居的社会单元,蕴藏着中华民族深沉的“乡愁”记忆。据住建部2012 年公布的全国村庄调查报告显示,中国传统村落处于不断衰退的现实困境中,1978-2012 年,全国行政村总量从69 万个减少到58.8 万个,年均减少3 152 个;1984-2012 年,中国自然村数量从420 万个锐减到267 万个,共减少153 万个,年均减少约5.5 万个。2012 年4 月,国家住房和城乡建设部等相关部门联合开展了中国传统村落调查并于同年12 月17 日公布了首批国家级传统村落名录。2012-2019 年的8 年时间中,中国已公布6 819 个国家级传统村落,但在城乡二元结构影响下,中国传统村落仍面临数量锐减、人口空心化、资金匮乏、文化消失等问题,因此,深入分析传统村落的空间分布特征及发展困境,明确不同类型村落的发展方向并对其进行合理的发展规划极具紧迫性和必要性。

传统村落是指村落形成较早,拥有较为丰富的传统资源,具有一定历史、文化、科学、艺术、社会、经济价值,应予以保护的村落。国内学者对传统村落的探究最初是从微观层面出发,聚焦于传统村落的保护与活化[1-4]、文化与遗产[5]、村落景观[6-7]、村落人居环境[8]、村落价值评定[9]等方向,定性研究为主。2012 年后,国内学者逐步从地理学的时空视角出发对传统村落的空间布局进行定量研究,如康璟瑶、佟玉权等人对中国传统村落的分布格局进行探究[10-11];李久林探究了古徽州传统村落的时空分布格局及其保护路径[12];焦胜、罗光杰、 冯亚芬、佟玉权、薛明月和刘淑虎等人则借助GIS手段对某流域或某省份传统村落的空间分异特征进行探究[13-18]。总体上,首先,现有研究多从省域空间尺度出发,但不同空间尺度下所揭示的事物发展趋势和运行机理不尽相同,从市域尺度对传统村落进行探究的研究仍较少。其次,相关研究多聚焦于全国或经济发展较好的地区,如广东、湖南、徽州等地,而对经济较为薄弱的云南省传统村落的空间分布探究较少,目前,云南省传统村落相关研究仍停留在村落保护、文化景观与社会意义等层面,鲜有学者运用定量分析方法对云南省传统村落的空间分布做出具体而细致的探究。

云南省的地理环境、气候特征和民族文化复杂多样,乡村占据着云南省广阔的地域范围,承载着云南省千百年的文化积淀,具有重要的地域经济社会单元功能和独特的民族文化魅力,深入分析云南省传统村落的空间分异特征对促进云南省整体发展具有重大的现实意义和深远的历史意义。因此,本文将从地理学的空间视域出发,以传统村落为研究对象,GIS 空间分析方法和数理统计法结合以探究云南省传统村落的空间分布特征,为云南省传统村落的整体保护、重点保护与分区保护提供有力支撑,以期为相关部门对传统村落进行整体规划与利用提供科学依据。

1 研究方法与数据来源

1.1 研究方法

1.1.1 地理集中指数

地理集中指数是衡量研究对象集中程度的重要指标。本文将运用地理集中指数来度量云南省传统村落在市域尺度上空间分布状况[19]。其公式为:

式中,G 为云南省传统村落地理集中指数,Xi为云南省第i 个州市内传统村落的数量,T 为传统村落总数,n 为州市数量。G 的取值范围在0-100,G值越大,表示传统村落分布越集中;G 值越小,则表示传统村落分布越分散。假设G1为传统村落平均分布于云南省各州市的地理集中指数,若G >G1,则表明传统村落集中分布;若G <G1,则表示传统村落呈现出分散分布特征。

1.1.2 空间基尼系数

空间基尼系数是对比区域地理要素空间分布差异,明确地理事物分布规律的重要方式。本文运用空间基尼系数来衡量传统村落在云南省的空间分布情况[20]。其公式为:

式中,Pi为第i 个州市中传统村落数占全省村落数的比重,N 为州市总数量。G 介于0 到1 之间,G 越大则表示传统村落在地理中的集中程度越高。

1.1.3 不平衡指数

不平衡指数可反映研究对象在研究区域内分布的均衡程度。本文将借用洛伦兹曲线来计算不平衡指数,其公式如下:

式中,n 为云南省地级行政区划总数,Yi为某市传统村落数量在云南省占比从大到小排序后第i位累计百分比。不平衡指数S 在0 到1 间,当S=0时,说明传统村落均匀分布于各州市内;当S=1时,表明传统村落集中分布于一个州市。

1.1.4 核密度分析

GIS 中的Kenel 密度估算方法被广泛运用于点数据的空间集聚分析,可反映点数据分布的相对集中程度。将云南省传统村落抽象为“点”要素,对云南省传统村落空间集聚状况进行定量分析,核密度越高表明传统村落在空间上越集聚,其公式如下[21]:

核密度估算能否客观地反映地理要素的空间特征主要依赖于带宽h 的选取。

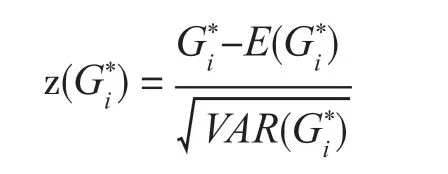

1.1.5 局部Getis-Ord G*指数

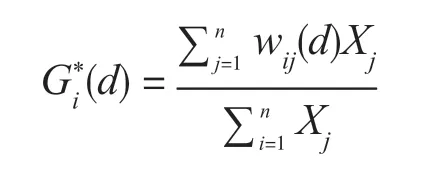

局部Getis-Ord G*指数用于反映局部空间上云南省传统村落的集中程度,测度热点区域与冷点区的空间分布特征[19],其公式为:

式中,Xj为云南省第j 州市的传统村落数量,为空间权重函数。在计算过程中,通常将

进行标准化处理:

1.2 数据来源与处理

本文数据源于中国住房和城乡建设部官方网站公布的国家级传统村落名录,借助百度坐标拾取系统和Google Earth 获取云南省709 个传统村落的空间信息,运用Arc GIS 空间分析平台进行矢量配准,建立云南省传统村落空间属性数据库,进行空间特征分析。此外,借助数理统计软件对云南省传统村落相关数据进行数理化的梳理、计算与分析。

2 云南省传统村落空间分布特征

2.1 空间分布均衡性

集中程度上,云南省16 个地州市共有709 个国家级传统村落,地理集中指数G 为34.35,而平均地理集中指数G1=26.73,因G>G1,说明云南省传统村落呈现出集中分布的特征。均衡程度上,云南省传统村落的空间基尼系数G=0.868,表明云南省传统村落空间分布不均衡,呈现出明显的集中分布态势,主要集中于滇西地区的大理州和保山市,共占云南省传统村落总数的36.72%(表1)。不平衡指数上,云南省传统村落的不平衡指数为0.559,进一步说明云南省传统村落空间分布不均衡,透过洛伦兹曲线发现,市域维度上,超过61%的传统村落集中分布于大理州、保山市、红河州和丽江市(图1);县域维度上,云南省129 个县中,传统村落数量位于前十名的分别是腾冲市、石屏县、建水县、玉龙县、剑川县、红河县、大理市、古城区、巍山县和鹤庆县,前十位县区的传统村落数量占云南省传统村落总数的41.38%,各县区所拥有的传统村落数量差距大。综上,透过地理集中指数、空间基尼系数和不平衡指数的多方数理验证可知,云南省传统村落空间分布不均衡,集中分布特征显著。

表1 云南省传统村落数量表

2.2 空间密度特征

运用Arc GIS 10.2 软件中Kernel Density 工具对云南省传统村落进行核密度分析,选取自然间断点分级法对核密度进行分级。空间密度上,云南省传统村落密度分布格局差异较大,呈现出“三核、多点、两片区”的空间特征(图2)。“三核”即丽江市的古城区、玉龙县和鹤庆县;保山市的腾冲市、梁河县和龙陵县;红河州的建水县、石屏县和元阳县,密度高达106 到192 个/万km2,村落集聚程度最高。“多点”指昭通的威信县、文山州的丘北县和广南县、西双版纳州的景洪市和勐腊县、普洱市的江城县和孟连县、临沧市的耿马县和沧源县等局部地区,密度为11 ~29 个/万km2,多分布于云南省东部和南部的边境地区。“两片区”一指以丽江古城区和腾冲市为核心向四周幅散连接而成的滇西—滇西北片区;二指以红河州建水县为核心向四周扩散而成的滇东南片区,两片区核密度最高值达106 ~192 个/万km2,最低密度值为11 ~29 个/万km2,密度大,传统村落分布密集。首先,交通和驿道的发展是传统村落集聚发展的重要影响因素,如:茶马古道的贸易流通、中国南方陆上丝绸之路的开通、博南道和安南道等。其次,元明时期云南实行的屯田和移民政策是滇西—滇西北传统村落集聚区形成的重要原因。此外,行政驻地和卫所驻地带动村落繁荣,大理市、腾冲市、建水县、保山市等传统村落密集区在历史上均是当时的政治中心所在地,经济发展兴旺,村落数量多且发展较好。

图 2 云南省国家级传统村落空间密度图

2.3 空间冷热点

Z>1.90 为一级热点区(核心集聚区);0.71 ≤Z ≤1.89 为次级热点区(次级集聚区);-1.79 ≤Z≤-0.24 为传统村落冷点区(图3)。云南省存在3个一级热点区,一为滇西北地区,即丽江、迪庆、怒江和大理四地交界处的古城区、玉龙县和剑川县;二为滇西地区,即保山市和德宏州北部;三为滇东南地区,即红河州的建水县和石屏县。次级热点区呈现出斑块状分布特征,集中于滇西北怒江州东部的兰坪县、丽江南部的永胜县;保山市的昌宁县和施甸县、临沧市北部的凤庆县和大理州大部分区域;滇东南地区红河州的个旧市和绿春县;滇中地区玉溪市东部的华宁县、江川区、西南部的元江县和新平县。冷点区连片分布,集中于曲靖市、昆明市、楚雄州、文山州西部县区和红河州东南部县区;此外,西双版纳州、普洱市、迪庆州德钦县、临沧市的南部以及德宏州南部亦为冷点区。总体上,云南省传统村落呈现出“滇西滇西北热、滇中滇东北冷;滇东南热、滇西南冷”的冷热点空间分布格局,冷点区面积远大于热点区面积。昆明坝子和陆良坝子位于滇中滇东地区,地形较为平坦,昆明市为云南省会,曲靖市工业发达,优越的自然条件和发展迅速的现代经济使滇中及其以东以北地区城镇化发展迅速,传统村落消亡速度加快,故滇中滇东北地区传统村落保存较少。滇西、滇西北和滇东南地区交通条件与滇中地区相比密度较低,受现代经济影响相对较小,旅游业发展蓬勃助推传统村落保护,故多数传统村落得以保留。

图 3 云南省国家级传统村落冷热点分布图

3 传统村落的发展路径

现今,众多学者将目光投掷于城市的发展,对传统村落兴衰的研究相对较少。村落是人类生存智慧和生存哲学的物质体现。目前,传统村落不断消逝,对传统村落未来发展之路进行探索极具迫切性和必要性。保护与发展是相互循环、相互促进的关系,只有传统村落保护好了,才能让其得到更好的发展;传统村落得到新的发展,又会促使各方力量加大保护力度。

3.1 正确认识是传统村落保护的基础

传统村落的保护,正确而统一的认识是基础。目前,国家已出台《古村落保护条例》《关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》等相关规定,但相关政策规范尚未完备。国家、地方政府、开发商、经营者与村民等多元主体对传统村落的保护与发展走向应具有正确而统一的认识。首先,国家层面可通过立法来规范各方行为,让各类行为有章可循。其次,地方政府及相关部门需遵守国家相关条例,严格执法,以规范经营者、开发商与村民行为。此外,通过村民自治组织与对口帮扶等形式对村民进行宣传与教育,动员村民积极参与到村落建设中去,让各方主体形成共识:保护是村落发展的关键,发展是村落的出路。

3.2 科学规划是保护传统村落的前提

国家级传统村落可得到中央财政补助,每村300 万元,但仍属杯水车薪。云南省传统村落有3个核心区,即:丽江市、保山市与红河州。3 个传统村落核心区分布集中程度高,鉴于保护资金匮乏与人力资源紧缺等现实困境,对具备一定交通、经济、空间和资源优势的传统村落,应支持市场进入,进行适度开发。以3 个核心区为中心,进行规模化的整体保护与连片谋划,共用人才资源,带动周边村落的发展。规划过程中应充分尊重传统村落特色文化,坚持整体保护、重点保护与分区保护相结合,重点保护并恢复传统村落优美的传统环境和别具一格的村落风貌,体现具有村落民族特色的人文景观和少数民族风情,做到保护与利用相结合,保证云南省的传统村落的可持续发展。

3.3 发展利用是传统村落的出路

传统村落不是毫无生机的文物,而是流动且空灵的有机体。云南省传统村落核心集聚区与云南省旅游热点区具有较高的空间耦合度。传统村落具有优美的自然环境、独特的民族艺术、多样的节庆活动、特色建筑等资源优势,在传统村落强化农业、大力发展特色产业的基础上,可适度发展旅游业,以拓宽村民增收渠道,助推乡村振兴。在政府、开发商、村民等多元主体的助推下,现已发展较为成熟的旅游区通过注资金、导商家、分享经验等方式来构建传统村落旅游区,采用互联网、新媒体、口碑宣传等形式推动传统村落旅游区“走出去”,把游客“引进来”,助推传统村落振兴(图4)。传统村落的振兴,一方面可丰富云南省旅游产品,强化和创新传统旅游区的发展;另一方面可增强村落的自我“造血”能力,缩小城乡发展差距,为云南省全域旅游和从旅游大省向旅游强省转变贡献力量。

图 4 云南省传统村落发展路径图

3.4 智力支持是持续发展的动力

无论是传统村落规划还是其保护利用,都离不开优质人才的智力支持。在传统村落整体谋划与发展运营过程中,不免会出现复杂多样的难题,不竭的智力支持能较好地帮助村落解决问题,保证村落的持续发展。村民深谙所属村落的发展历史与资源特性,因此村民可形成监督组织,参与村落发展。地方政府通过“大学生村官”“大学生回乡创业优惠”“提高乡村人才待遇”“推进科技人才下乡”“结对帮扶”等形式向乡村输送人才,着力破除束缚人才发展的体制机制障碍,推动各类人才形成合力,为乡村振兴提供坚强的人才支撑和智力保障。

4 结论

(1)分布均衡性上,云南省国家级传统村落空间分布不均衡,集聚特征显著,市域维度上,61%的传统村落集中分布于大理州、保山市、红河州和丽江市;县域维度上,云南省129 个县中,前十位县的传统村落数量占云南省传统村落总数的41.38%,分布集中。

(2)分布密度上,云南省传统村落呈现出“三核、多点、两片区”的空间特征,“三核”即丽江市的古城区、玉龙县和鹤庆县;保山市的腾冲市、梁河县和龙陵县;红河州的建水县、石屏县和元阳县。“多点”指威信县、丘北县、广南县、景洪市、勐腊县、江城县、孟连县、耿马县和沧源县等局部零星地区,多分布于云南省东部和南部的边境地区。“两片区”是滇西—滇西北片区和滇东南片区。交通和驿道、屯田和移民政策、行政和卫所驻地、政治中心所在地是云南省传统村落集聚发展的重要影响因素。

(3)冷热点区分布上,一级热点区有3 个,即丽江、迪庆、怒江和大理四地交界处;保山市的腾冲市、隆阳区和德宏州的梁河县与盈江县;红河州的建水县和石屏县。次级热点区呈现出多块状分布特征,冷点区呈现出连片分布的特征。总体上,云南省传统村落呈现出“滇西滇西北热、滇中滇东北冷;滇东南热、滇西南冷”的冷热点空间分布格局,冷点区面积远大于热点区面积,集中分布特征明显。优越的自然条件和发展迅速的现代经济使城镇化发展迅速,传统村落消亡速度加快,冷点区逐步形成。交通密度较低、城镇化较缓和旅游业发展蓬勃让热点区域的传统村落得以保留。

(4)云南省传统村落的保护与发展,应在明晰其空间布局的基础上,根据其空间分布规律进行针对性的谋划。首先,各方主体正确而统一的认识可增强各方主体的认同感与参与感;其次,在明晰其空间分异特征基础上进行科学且合理的规划;第三,传统村落核心集聚区与旅游热点区的空间耦合度高,适当发展旅游业可助推传统村落复兴;最后,不竭的智力支持是传统村落持续发展的重要保障。