基于关键能力维度的数学板书设计探析

(华安县教师进修学校,福建 华安 363800)

板书中的文字、符号、图表,是传递教学信息的“脚手架”,是课堂教学内容的精髓。由于现代多媒体信息技术与课堂教学深度融合,教师越来越不重视课堂教学板书的设计与实施,甚至出现整节课全部用播放课件来替代板书的现象,造成板书“归纳提炼与启发引导”的功能得不到挖掘与施展。《义务教育数学课程标准(2011 年版)》在“学段目标”中指出:“认识数学具有抽象、严谨和广泛应用的特点。”因此,在落实核心素养的过程中,对数学板书设计提出更高要求。下面围绕数学板书设计的现状与问题展开分析,并提出一些典型的设计策略。

一、数学板书设计现状分析

多视角对数学课堂板书设计进行现状分析,既能开拓教师的板书设计视野与设计思路,又能促进教师把握板书设计技能与提升板书设计功效。从“关键能力培养”维度视角分析,目前数学课堂板书设计现状可概括为:重全面轻核心、重结论轻过程、重独立轻联系。

1.重全面,轻核心

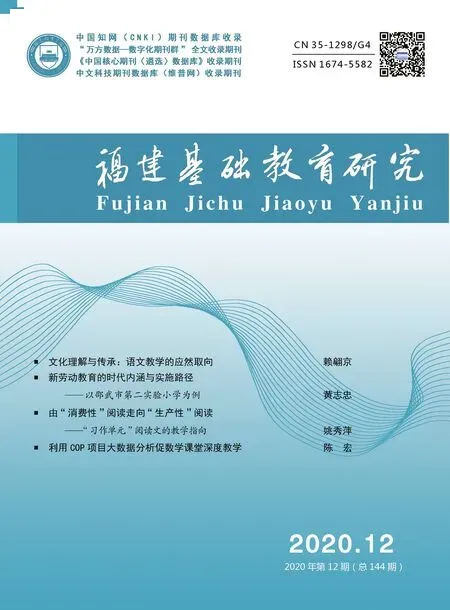

重全面轻核心是指教师在教学中,不分主次,没有经过提炼、归纳、概括,把一堂课所教的内容全部呈现在黑板上。例如,教学人教版六年级上册《圆的认识》时,教师把圆心、半径、直径等概念以及在同一圆内半径与直径的关系,用文字形式进行板演(如图1)。这样的板书设计,不是结合图形让学生直观认识圆心、半径、直径等数学概念,通过测量发现同圆内半径与直径的之间的关系,而是脱离图形,陷入对数学概念死记硬背的误区。板书设计应符合小学生的思维特征,教师与学生操作同步,先在黑板示范画出一个圆,标出它的圆心、半径、直径,并分别用字母O、r、d表示;然后让学生动手测量同圆或等圆内半径与直径的长度,在直观感知、动手操作的基础上,引导学生用自己的话说一说,什么是圆心、半径、直径,以及同圆或等圆内半径与直径的关系。

图1

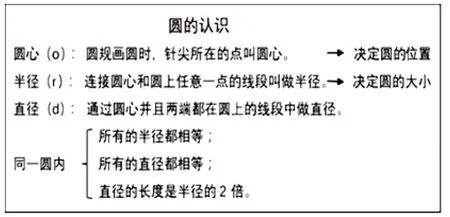

图2

2.重结论,轻过程

重结论轻过程是指教师在教学中,忽视学生的探究过程,只把学生合作探究后得出的结论,以板书的形式呈现给学生。例如,教学人教版五年级上册《三角形的面积》时,教师只把三角形的面积计算公式用文字描述和抽象字母公式两种方式表示出来(如图2)。这样的板书设计,不是让学生主动进行深度学习,经历三角形的面积公式推导过程,而是把三角形面积计算公式简单的强加给学生。板书设计应在黑板上呈现推导过程,才能符合数学课程标准重结果更重过程的理念与要求。在学生合作探究后,教师把两个完全相同的三角形与拼成后的平行四边形都展贴在黑板上,让学生仔细观察,找出每个三角形与拼成后平行四边形的各部分(底、高、面积)的关系。然后鼓励学生,把三角形面积公式的推理过程清晰地表达出来,由浅入深、由表及里,逐步引导学生推导出三角形面积公式。

3.重独立,轻联系

重独立轻联系指教师在教学中,忽略知识之间横向与纵向的联系,在黑板上向学生孤立地展示一节课的知识要点。例如,教学人教版四年级上册《三位数乘两位数》时,教师把三位数乘两位数的笔算方法,根据学生的回答进行板演,然后总结计算方法(如图3)。这样的板书设计,不是让学生借助知识的迁移,掌握三位数乘两位数的笔算方法,而是脱离学生原本的知识起点(两位数乘两位数和三位数乘一位数),进行碎片化学习。板书设计应根据小学数学的学科特点,教师先把145×12 的笔算方法进行板演,在学生理解积的每一部分是在算什么的基础上,出示已经学过的45×12 的笔算方法,让学生借助算式,回忆两位数乘两位数的笔算方法。再引导学生观察黑板上的两个竖式,发现两种笔算方法的异同点,在此基础上进行知识迁移,归纳出三位数乘两位数的计算方法。

图3

二、数学板书设计策略

1.强调算理,凸显教学重点

教师在进行授课时,往往会分析本班学生的学情,根据课程标准理念,领会编者意图,结合教材内容确定每一堂课的教学重点。这些教学重点,除了通过教师的口头语言、肢体语言传递给学生以外,还可以边讲解边板书在黑板上,利用板书恰当进行强调,使教学重点直观、持续地呈现在学生眼前,达到凸显整堂课教学重点的目的。

以六年级上册“抓不变量解决分数应用题”为例:

题中已知信息是原来、现在腰鼓队人数各占小号队人数的分率和腰鼓队调到小号队的人数。学生碰到这类需要寻找不变量转化单位“1”的题型,常常无从下手。解决本题的关键在于抓住两队总人数不变,求出原来、现在腰鼓队人数分别占两队总人数的几分之几。在引导学生理解题意的基础上,转化单位“1”,把不变量两队总人数看作单位“1”。教师在讲解过程中,根据学生的回答,适时把转化过程在黑板上记录下来。板书时,注意把转化后的单位“1”(两队总人数)、原来和现在腰鼓队人数分别占两队总人数的分率用彩色笔标注出来,使学生能够一目了然地发现:腰鼓队人数由原来占两队总人数的变成现在占两队总人数的,是因为腰鼓队的人数少了6 人。由此推出,6 人所对应的分率是(),也就是,从而找到解决本题的关键。(如图4)

图4

该板书将题中数量关系的转化过程、学生的思维过程直观呈现出来,使学生明确腰鼓队人数、小号队人数都发生变化,须以不变量两队总人数为单位“1”。在渗透转化策略的同时,找出具体数量6 人所对应的分率是两队总人数的,为解决此类型分数应用题(总量不变、部分量不变、相差量不变)找到突破口。

2.推理归纳,抽象数学本质

数学是一门逻辑性、抽象性很强的学科,小学生的思维特点又正处在以具体形象思维为主要形式,逐步过渡到以抽象逻辑为主要形式的过程中。[1]基于学生年龄特点与数学学科特点,在教学中,教师应提供一些具体情境,让学生在情境中充分感知教学内容,借助板书进行推理归纳,从而抽象出数学概念、公式、法则、结论、运算定律等。

以四年级下册“三角形的内角和”为例,本节课的教学重点是让学生亲身经历量一量、剪一剪、拼一拼等数学活动过程,引导学生通过小组合作探究、同伴交流分享,发现并验证“三角形的内角和是180°”的规律。教学时,教师先鼓励学生大胆猜测,接着组织学生分为3 组验证规律(第一组选择直角三角形,第二组选择钝角三角形,第三组选择锐角三角形)。学生先通过测量、计算,发现三角形内角和都在180°左右,激发学生进一步寻找更有力的方法进行验证。教师在黑板上根据教学进度,井然有序地呈现课堂教学主线(猜测-验证-结论)、学生的验证方法(量-算、剪-拼、折-拼)。学生通过多种方法验证后,交流汇报时,把学生选择的各种类型的三角形一一展贴。学生观察、比较后发现:不管是直角三角形,还是锐角三角形,或是钝角三角形,它们的内角和都是180°;无论三角形的大小如何,内角和也都是180°。由此学生明白,三角形的内角和与三角形的类型、大小无关。在此基础上,引导学生结合板书,在小组内说说自己的发现,最后归纳、抽象出任意三角形的内角和都是180°这个数学结论。(如图5)

图5

该板书将教师的课堂教学主线、学生的各种验证方法、丰富的探索素材及探索过程,用文字、符号、图形等多种方式巧妙结合起来,为学生抽象出三角形内角和是180°这个数学规律搭好“阶梯”。由具体到抽象,进而归纳数学结论,就顺其自然,水到渠成l。

3.沟通梳理,理清知识脉络

数学知识有其自身严密的知识体系,可是每一节课的教学又都是相对独立的。[2]每节课的教学都有前言和后序,为避免碎片化、零散化教学,教师要瞻前顾后,对所学知识进行沟通梳理,把新学的知识纳入整个知识体系之中,从而理清知识的来龙去脉,使知识串珠成线、结线成片、连片成网,进而形成知识结构。[3]

以二年级上册“乘法初步认识”为例,教学重点是引导学生初步认识,乘法是求几个相同数相加的简便运算。本节课是在学生熟练掌握加法意义、运算方法的基础上进行教学的,是学习表内乘法的种子课。在课上,教师要关注低年级学生原有的知识起点、生活起点、思维起点,灵活运用教材中游乐场的插图,创设学生熟悉的几个同数连加的现实生活情境,鼓励学生根据情境,发现图中信息,提出并解决问题(尝试使用学过的加法)。授课过程中,在学生汇报解决多个同数连加的问题时,教师以板书为桥梁,从左到右,利用两个箭头进行连接,从具体的同数连加算式到具有抽象性、概括性的“几个几”相加的文字方式进行表达,到最后用简洁的乘法算式表示,将三者之间的关系清晰呈现出来。从左到右的板书设计是学生思维过程的体现,它有效沟通加法(求几个相同加数的和)与乘法之间的联系,凸显乘法意义的本质,加深学生对乘法意义的理解以及对乘法简洁性的体验。(如图6)

图6

该板书承接了学生的知识起点,引导学生先用学过的加法算式表示,再说一说每个算式表示的意义,最后改写成乘法算式,从而发现几个相同加数相加用乘法表示更简便。这不仅为学生理解乘法的意义作铺垫,也为今后学习表内除法和多位数乘、除法奠定知识基础,起到承上启下的作用,促进形成结构化教学。

总之,精致板书是教师演绎精彩课堂的核心载体,是评价教师教学技能的呈现形式,也是启迪学生创新思维的一种方法。若常设计“凸显算理、推理归纳、沟通梳理”等板书引领课堂教学,则会不断提升教师演绎与驾驭课堂的能力,不断促进学生核心素养与关键能力的培养,从而为优化课堂教学结构起到推动与促进作用。