预应力碳纤维板在准连续T 梁加固中的设计应用

许春春

(福建陆海工程勘察设计有限公司,福州 350000)

以钢筋混凝土或预应力混凝土材料修建的各类桥梁占我国现役桥梁的绝大多数。由于材料老化,原规范设计活载标准低, 以及随着交通量及重载交通逐年增加等原因,许多在役桥梁出现不同程度的缺陷及病害,耐久性和承载能力逐渐下降,桥梁评定的技术状况等级逐渐降低,部分桥梁的技术状况被评为四、五类,严重影响桥梁正常使用[1-2]。

传统的加固方法大都属于被动加固, 存在材料利用率低,施工较困难,工期较长,抗腐蚀性差和耐久性差等缺点。 使用预应力碳纤维板材加固桥梁技术是近年来在国内外快速发展的主动加固技术之一[3]。

预应力碳纤维板加固是将碳纤维板固定到构件需加固的位置, 通过对碳纤维板施加预应力使混凝土梁内产生一定的预压应力, 进而使碳纤维这种高强的结构特性得以发挥,同时还缓解了应变滞后的现象,使结构产生更优的加固效果。产生的预压应力,可以抵消结构自重以及部分荷载的作用,还可以减小结构原有裂缝,提高结构刚度,减小结构挠度,使结构承载能力尽可能大的提高,并使使用阶段的性能得到改善[4]。

预应力碳纤维板与传统粘贴碳纤维材料相比具有如下优势:(1)材料利用率高,节省材料及降低造价;(2)对梁体施加预压力,能够有效限制梁体开裂;(3)梁体施加预应力后,可以提高梁体结构承载能力,增加梁体结构安全储备;(4)施加预压力后,能够有效延缓钢筋屈服,提高梁体极限承载能力[5]。

1 工程概况

1.1 工程简介

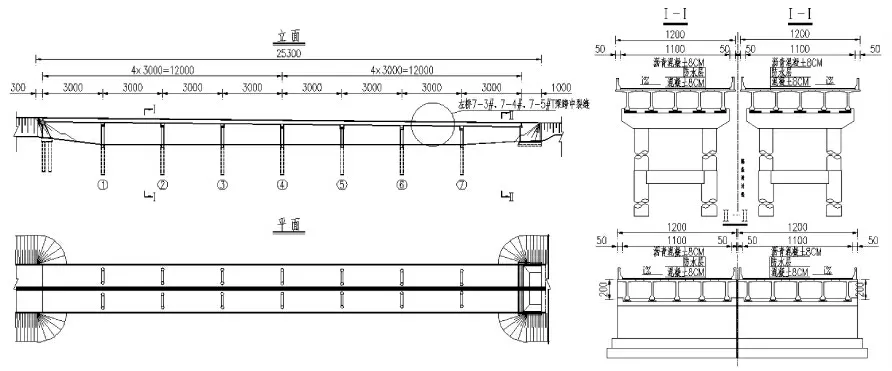

某依托工程位于高速公路上,桥梁全长253 m,桥跨布置为(4×30 m+4×30 m)。 桥梁设计荷载:汽-超20,挂-120。 上部结构为预应力钢筋混凝土准连续T 形梁,支座为板式橡胶圆形支座,桥面铺装为沥青混凝土。起点台为肋板台配桩基础,终点台为U 台扩大基础,桥墩采用柱式墩。桥梁建成于2005 年10 月,桥梁平面、立面、断面布置示意如图1 所示。

图1 桥型布置图示意(单位:cm)

1.2 主要病害

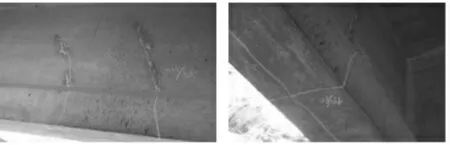

根据检查评定报告及对该桥进行外观检查发现,桥梁主要病害为:左桥7-5#、7-4#、7-3#T 梁跨中约8 m 范围均有马蹄横向裂缝、腹板竖向裂缝、斜向裂缝、U 形裂缝,裂缝宽度为0.1 mm~0.64 mm。 对裂缝进行深度测量,所测的13 较大条裂缝中,最大缝宽值达0.64 mm,裂缝深度大于30 mm(钢筋保护层设计值),最大深度达87 mm。

图2 T 梁梁底横向裂缝、U 形裂缝

1.3 原结构有限元分析

根据桥梁检测报告病害情况,对本桥的第二联4×30 m 进行结构建模分析,纵向计算主程序采用桥梁博士V4程序,按三维空间结构进行结构分析。结合结构构造特点及施工顺序进行结构离散,上部结构共划分135 个单元、分成5 个施工段。 原设计主梁为C40 混凝土,现浇A 类预应力混凝土构件。计算模型未考虑承载能力恶化、截面折减、钢筋截面折减等系数。 分别模拟三种工况:原结构计算、预应力损失模型计算、预应力碳板加固计算,有限元模型见图3。

图3 4×30 m 准连续T 梁有限元模型

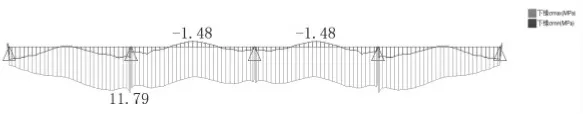

1.3.1 原结构计算

通过利用有限元计算软件对原结构进行抗裂验算和抗弯承载力验算,计算结果详见图4~5。

图4 原结构抗裂验算

图5 原结构抗弯承载力验算

根据计算结果,原结构在短期荷载组合作用下,跨中截面下缘最大拉应力为-1.48 MPa,满足A 类构件受力要求。

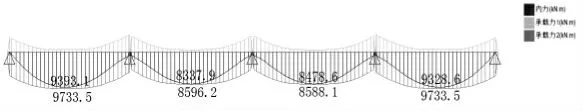

边跨跨中内力为9393 kN·m, 抗弯承载能力为9733 kN·m, 边跨安全系数为1.04。 中跨跨中内力为8338 kN·m,抗弯承载能力为8596 kN·m,中跨安全系数为1.03,均满足规范要求,但抗弯承载能力安全储备较小。

1.3.2 预应力损失模型试算

通过利用有限元计算软件对原结构进行钢束应力损失试算,计算结果详见图6~7。

图6 预应力损失8%抗裂验算

图7 预应力损失8%抗弯承载力验算

第7 跨钢束8%预应力损失后,跨中8 m 范围下缘应力超限,均不满足规范要求,规范限制-1.68 MPa,下缘最大拉应力为-2.29 MPa。

边跨跨中内力9336 kN·m,抗弯承载能力9733 kN·m,边跨安全系数为1.04。 中跨跨中内力8414 kN·m,抗弯承载能力8582 kN·m,中跨安全系数为1.02,均满足规范要求,但抗弯承载能力安全储备较小。

1.4 病害成因分析

根据原结构有限元计算结果, 梁体的抗裂验算及抗弯承载能力均满足规范要求。结合检测报告,桥墩、盖梁、系梁、支座、铺装均无病害。 右桥结构与左桥相同,梁体均无病害。 根据预应力损失模型计算结果, 当第7跨预应力损失约达到张拉控制应力的8%时,跨中8 m范围内下缘应力均超过限值,超限范围与梁体裂缝分布范围基本一致。

综合以上分析, 原有梁体钢束预应力损失是左桥第7 跨的7-3#、7-4#、7-5# 梁体产生梁体病害的主要原因。

2 预应力碳板加固方案

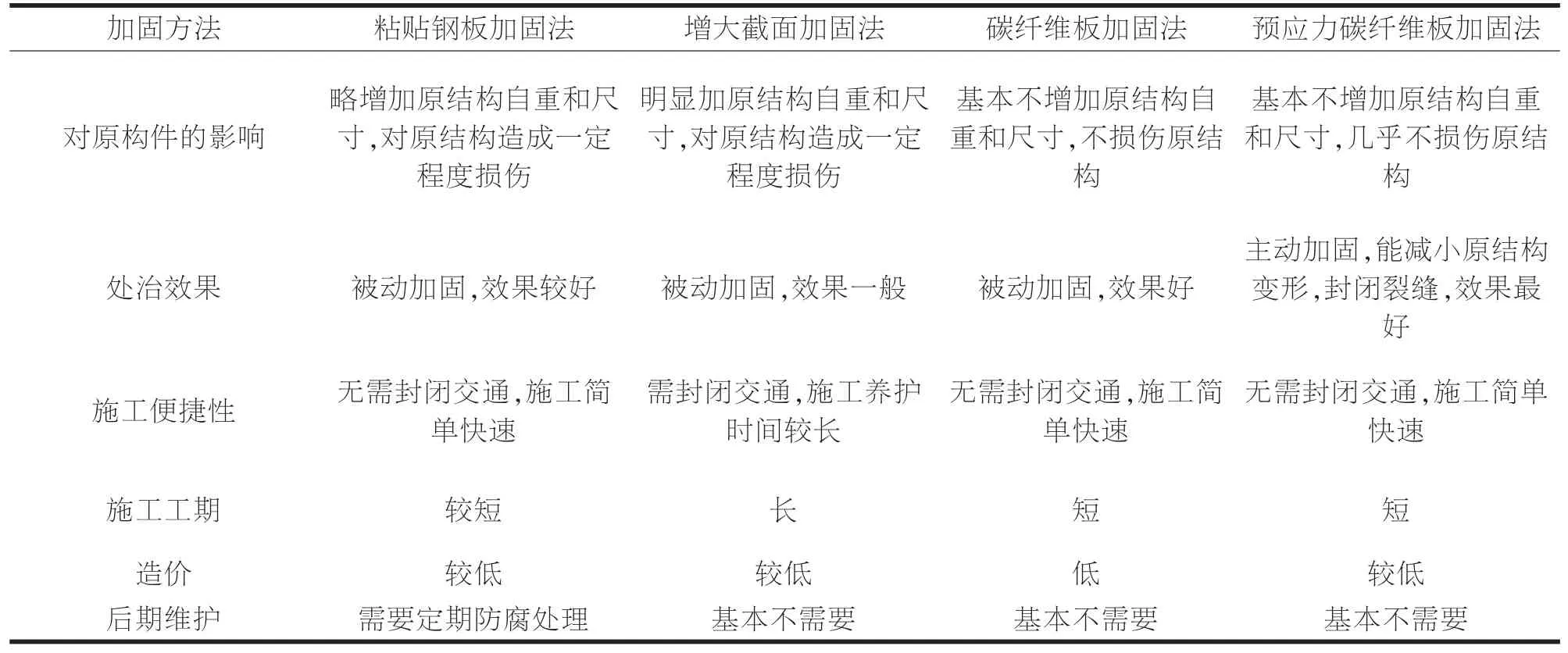

2.1 加固方案比选

常用桥梁加固方法主要有:增大截面法、粘贴钢板法、粘贴碳纤维复合材料加固法、预应力碳纤维板加固法、裂缝修补法[6]。 其中裂缝修补、粘贴钢板、粘贴碳纤维复合材料等加固法均属于被动加固。 此类加固法的缺点:(1)粘贴钢板、碳纤维材料仅能承担部分活载产生的内力,对结构的整体内力改善不明显;(2)增大截面需对梁体进行植筋,容易损伤梁体,施工养护周期较长。

常用的加固方法的对比分析如表1 所示。

表1 常用加固技术优、缺点对比

考虑本桥处于高速公路上,过往车辆多,要求加固措施应便于实施且施工周期短。 从处治效果,施工便捷性,施工工期及造价方面综合对比, 最终采用预应力碳纤维板加固方法。

2.2 预应力碳板加固设计

第七跨7-3#~7-5# 梁片进行加固处治, 具体加固措施为:(1)对于缝宽<0.15 mm 的裂缝,采用表面环氧封闭法处理;对于缝宽≥0.15 mm 的裂缝,采用压力注胶封闭法处理。

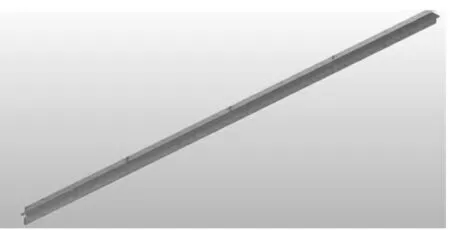

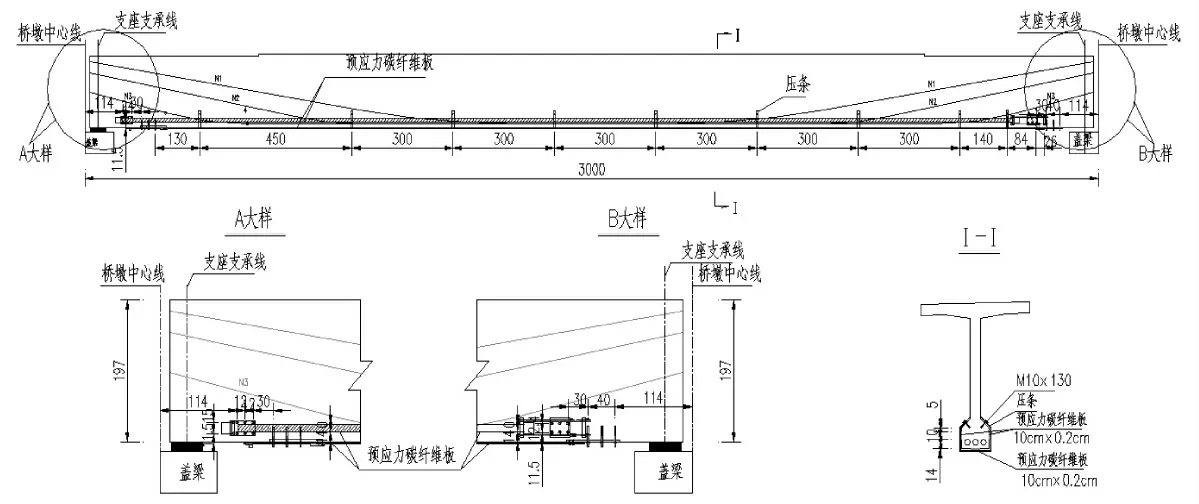

(2)7-3#、7-4#、7-5#T 梁裂缝处理后, 施加预应力碳纤维板,马蹄底面及侧面各增设1 条10 cm×0.2 cm 预应力碳纤维板。

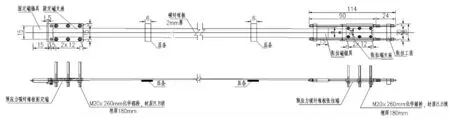

(3)腹板至翼板范围粘贴碳纤维板。 加固设计如图8~9 所示。

图8 T 梁预应力碳板加固设计图

图9 预应力碳纤维板锚固设计图

2.3 预应力碳纤维板设计要点

预应力碳纤维板设计的主要内容包括:(1) 预应力碳纤维板的选择;(2)确定张拉控制应力;(3)预应力总损失估算。

2.3.1 预应力碳纤维板的选择

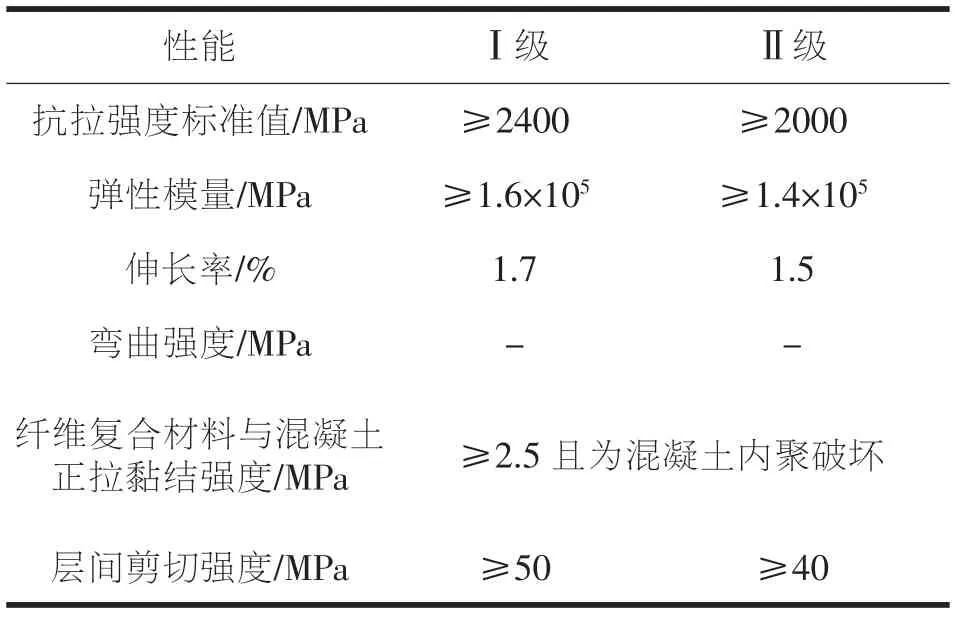

碳纤维板常用规格为4 种:5 cm×1.4 mm;10 cm×1.4 mm;5 cm×2 mm;10 cm×2 mm。宽度为5 cm、10 cm 2 种,厚度为1.4 mm、2.0 mm 2 种。 碳纤维板材的型号根据板材的性能分为Ⅰ、Ⅱ两级,具体性能指标详见表2。

表2 碳纤维板主要力学性能指标

预应力碳纤维板的选择应考虑梁体的截面形式及尺寸、张拉吨位、原结构预应力损失、经济美观等因素。

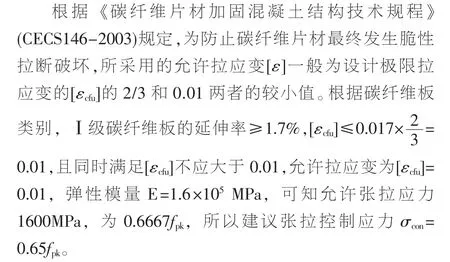

2.3.2 张拉控制应力

2.3.3 预应力总损失估算

不同预应力体系,预应力损失构成不同,预应力总损失主要包括:(1) 放张碳纤维板时锚固体系的变形损失;(2)预应力碳纤维应力松弛损失;(3)预应力碳板徐变引起的预应力的应力损失;(4) 温度变化引起的应力损失。

在无实测资料的情况下, 预应力总损失的估算取值为张拉控制应力的10%~15%。

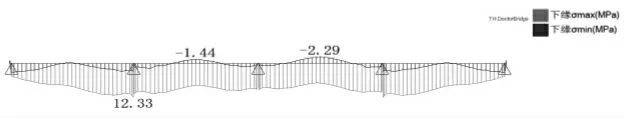

3 预应力碳纤维板加固后计算

3.1 预应力碳板加固后计算

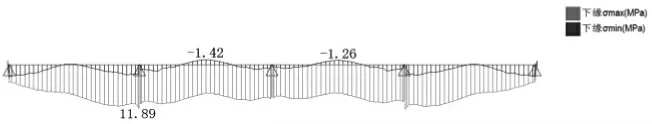

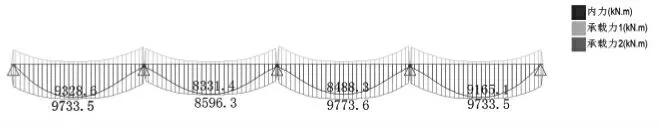

依托工程采用预应力碳板加固后, 对其进行抗裂验算及抗弯承载力验算,计算结果详见图10~11。

图10 加固后抗裂验算

图11 加固后抗弯承载力验算

通过计算分析, 得出加固后第7 跨跨中截面下缘最大拉应力为-1.26 MPa,小于限值-1.68 MPa,满足A 类构件受力要求。

第7 跨中内力为8488 kN·m, 抗弯承载能力为9733 kN·m,抗弯承载力最小安全系数为1.15,满足规范要求。

3.2 加固前后对比

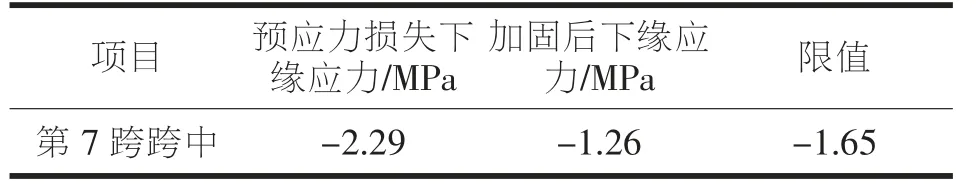

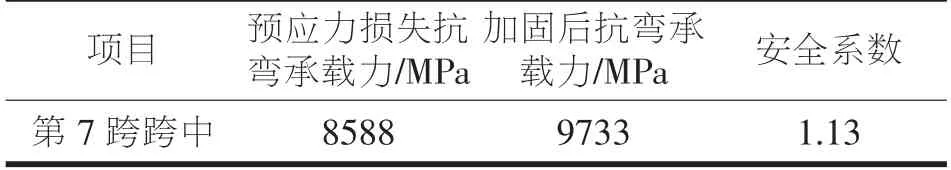

对第7 跨准连续T 梁采用预应力碳纤维板加固完后,对其跨中截面加固前后的应力、抗弯承载力及安全系数进行对比,对比结果见表3~4。 可以看出加固后桥梁的应力在规范限值范围内,加固后抗弯承载力提高13.0%。

表3 第7 跨加固前后跨中应力对比

表4 第7 跨加固前后跨中承载力对比

依托工程采用预应力碳板加固后已经运营2 年,据定期检查和观测结果反馈,处治后的裂缝未开裂,未发现新增裂缝等其他梁体病害,处治效果良好。梁体采用预应力碳纤维板加固后如图12 所示。

图12 预应力碳板加固后梁体

4 结论

(1)预应力碳板加固能够有效改善梁体应力,保证梁体应力满足规范要求。

(2) 预应力碳板加固能够提高梁体的抗弯承载能力,增加梁体的承载能力安全储备。

(3) 预应力碳纤维板桥梁加固技术具有主动加固,施工方便,工期较短,不中断交通,加固效果好等优点,其在依托工程上的成功应用说明此加固方法值得在国内同类工程项目上推广应用。