辽丽关系视域下辽朝的东疆经略

黄金辉 袁迪嘉

[关键词]辽丽关系;辽朝;高丽;东疆地区;边疆治理

[中图分类号]D87 [文献标识码]A [文章编号]1002-2007(2021)01-071-10

10世纪初,契丹部落首领耶律阿保机在龙化州(西拉木伦河上游,今内蒙古自治区翁牛特旗以西地方)登基称帝,建立辽(契丹)政权。随后,朝鲜半岛泰封国将领王建发动兵变,于铁圆(今韩国江原道铁原郗)即位为王,建国高丽。辽朝与高丽朝的肇兴,令东北亚国际地缘政治格局发生了重大变化。由于两国政治、经济和文化的巨大差异,高丽朝长期对辽朝保持敌意。而在各自国家战略和对外政策的实践过程中,辽朝与高丽朝两个区域性大国又围绕多个地区的领土控制权与辽朝的宗主地位认同问题渐生抵牾。在此期间,辽朝逐步“东扩”,拓定西起辽河、南达辽东半岛南端、东到鸭绿江口至日本海、北抵混同江(今松花江)的广阔疆土,形成了王朝的东部边疆统治区(后文简称东疆地区)。辽朝在不同的历史阶段对该地域展开治理,并根据辽丽外交形势的变迁,使之成为了辽朝反制高丽朝“北进”、树立自身国际权威的前沿。以辽朝的东疆经略为推力,辽朝与高丽朝的双边关系也逐步发生变化。

当前,中外学界有一定数量的研究辽朝与高丽朝外交关系的学术成果,部分学者也一定程度上探讨了辽朝对包括东疆地区在内的今我国东北及周边境外地区的治理问题。但需要注意到,现有研究成果对辽丽关系的演变同辽朝东疆经略之间的相互作用关注不足,亦鲜见前辈学者将辽朝对东疆地区的治理置于整个辽丽关系史的研究视界中。基于此,本文根据辽朝和高丽朝两国外交关系的变迁,以多个历史时期不同的辽丽外交状态为分野,尝试对辽朝经略东部边疆地区的行为进行分析及阐释,从而揭示辽丽关系与辽朝经略东疆之间的特殊联系,以期为推动学界深化我国古代少数民族王朝的边疆治理研究略尽绵薄之力。

一、辽太祖至辽景宗时期:“对丽拉拢”策略下辽朝的东扩

辽太祖至辽景宗统治期间是辽朝经略东疆的第一个历史阶段,该阶段辽朝对东疆地区的经略以逐步向东扩张其势力范围的形式展开。由于辽政权建立之初在对外拓展势力范围的过程中亟需扫除国际障碍,故采取“远交近攻”的对外扩张策略,积极拉拢对立的高丽朝政权,一面令其在辽一渤海战争及渤海复国运动中保持中立;一面试图拆解中原王朝与高丽朝结成的反辽联盟。以此为背景,受辽朝“对丽拉拢”策略的指引,这一时期辽朝的东扩表现出三个主要特点:(1)辽朝在完成对渤海国的征服和巩固其在渤海故地的统治权威的基础上,阻止高丽朝政权联合渤海势力插手东疆事务。(2)以遍置属国属部、“广开朝贡”的方式,辽朝将邻近高丽朝的东疆各部族纳入辽朝的封贡体系之中,希望通过标榜辽朝的宗主形象,向高丽朝宣示自己的宗主地位。(3)為避免辽丽两国矛盾的加剧,辽朝逐渐放缓对鸭绿江下游及以南地区的扩张步伐,提防双方过早兵戎相见。现即按此线索就“对丽拉拢”策略下辽朝向东疆地区的扩张展开论述。

辽朝的东扩最早以直接武力征讨的方式进行。辽太祖耶律阿保机未称帝前就曾率军东征女真、奚、霫各部族,拉开了10世纪契丹政权对东疆地区的扩张序幕。辽朝建立后,辽统治者继续征讨东疆诸族“未附者”,并在辽河流域迁徙民户、建置州郡。接着,辽朝将开拓东疆的目标直指渤海国。为排除东南面高丽朝政权对即将到来的辽-渤海战争的介入,辽朝遣使高丽“遗橐驼、马及毡”,主动向其示好。在考虑到辽朝的武力以及朝鲜半岛后三国时代的混战局势后,高丽朝方面选择了在辽与渤海之争中保持中立,并向辽方回使表明了自己的外交态度。旋即,辽朝展开了对渤海王国的大规模征服战争并获得胜利。然而,渤海政权虽迅速走向了灭亡,但渤海故地顷刻间又陷入了“已降郡县复叛,盗贼蜂起”的乱局,由渤海遗民群体发起的复国运动成为威胁辽朝在东疆地区统治的首要因素。在此期间,大量渤海遗民向高丽朝的流动以及高丽朝政权对渤海复国运动领导及参与者的接纳与扶持态度更令渤海复国运动成为了可供高丽朝插手辽朝东疆事务的重要理由。随着渤海政权的覆灭,数以万计的渤海遗民因不愿接受辽朝的统治而选择投附高丽朝。不少原渤海王室贵族和文武官员也在东疆地区多次发动反辽复国叛乱,失败后组织人员逃奔高丽朝。高丽朝统治者对这些外来的渤海遗民皆施以怀柔政策,同时表达出对渤海世子大光显等渤海复国运动组织者的同情和扶持。由于大量渤海遗民和渤海复国运动关键人物的到来,高丽朝统治者也重新审视辽丽关系,“以契丹尝与渤海连和,忽生疑贰,背盟殄灭,此甚无道,不足远结为邻”,企图与以大光显等人为首的渤海遗民复国领袖合作,通过塑造自己渤海复国运动支持者的形象,尝试涉足本属辽朝内政的东疆事务。

对此,辽朝采取“软硬并举”的策略打击渤海复国势力、巩固本国政权在渤海故地的统治权威,以阻绝高丽朝方面意欲利用渤海复国运动插手东疆事务的图谋,从而为拉拢高丽朝在渤海复国运动中长期保持中立奠定了基础。

武力治乱和异地徙民是辽统治者治理渤海故地,有效维护辽朝在当地统治权威的“硬”、“软”两大主要手段。渤海国灭亡后,辽太祖以皇太子耶律倍为东丹王,在渤海故地仿效渤海旧制建东丹国,实行“因俗而治”。但随着辽太祖的骤崩和耶律倍在夺取皇位斗争中遭遇失败,辽朝与东丹政权的矛盾加深,极大地助长了渤海遗民的反辽复国势力。组织武力坚决平叛与构建地方军事管理体制成为了以武立国的辽朝对付渤海复国运动的首选措施。天显年间(926—938),辽朝数度调遣耶律德光、耶律安端等高级将领率军分赴原渤海鄚颉、安边、定理、长岭等处及时平息渤海遗民叛乱。辽景宗保宁七年(975),面对声势浩大的“燕颇之乱”,辽统治者也迅速做出应急反应,任用北院大王耶律曷里必为帅调集武装击溃燕氏叛军,收复了失地。自会同元年(938)始,辽统治者便开始在东京辽阳府逐步设立东京留守司、东京兵马都部署司、东京都统军司等地方高层军事机构,构筑起以东京军事为核心的东疆军事管理体系,增强辽政权在渤海故地的常态武力,形成了多方位遏制渤海复国势力的网格化治理结构。与此同时,辽统治者接受耶律羽之等人的提议,诏命东丹举国西迁。从天显三年(928)开始,东丹政权统治下包括数万渤海遗民在内的各族民众纷纷被强制迁徙至东平(后改称辽阳)及其周边州县安置,东丹王国的首府也从远离辽朝统治核心区的天福城搬迁至辽河下游的东平郡。东丹首府及渤海遗民的西迁不仅加强了辽朝对东丹政权及渤海遗民群体的直接控制,分化、削弱了渤海复国势力,而且令渤海遗民的活动范围远离了高丽朝统治区域,阻止了境内外渤海复国力量的合流以及高丽朝对辽境渤海复国运动给予的实质性援助。总之,由于辽朝对渤海复国运动的有效压制和在东疆渤海故地统治权威的巩固,高丽朝统治者不得不放弃借用“渤海问题”插手辽朝东疆事务的企图,高丽朝也始终未能真正参与辽境渤海遗民的复国运动。

以强大的武力为后盾,在东疆地区遍置属国属部和“广开朝贡”是辽朝向东扩张势力范围的重要方式。辽朝使用武力开拓东疆,特别是对渤海王国的征服,给东疆地区各部族留下了深刻的印象。包括女真、铁骊、达卢古、鼻骨德等东疆部族纷纷主动向辽朝表示臣服,接受辽统治者的官爵册封,成为辽朝羁縻统治下的属国属部;同时,辽朝也接纳这些部族成为朝贡藩属,向其开行官方贸易,牢固确立了辽朝在东疆诸族政权间的宗主地位。其中,辽朝十分注重对辽丽边境附近女真诸部的笼络,通过与之展开封贡,在其地设立大王府、详稳司等管理机构,辽统治者将王朝的势力触角深入当地,切实加强了辽朝同这些边境部族的宗藩联系。依据辽丽边境诸族的跨界活动特性其与高丽朝之间的频繁交流,不难想见辽统治者也希望通过在所属鸭绿江女真、长白山女真等跨界部族中建构亲辽氛围,彰显辽朝的“天下共主”形象,向邻近的高丽朝渗透影响力,促使高丽朝认可并加入辽朝主导下的东北亚国际秩序。

早在高丽朝太祖王建立国之初,高丽朝君臣上下便已有“先得鸡林、后收鸭绿”之图。伴随高丽朝对大同江、清川江流域女真人的驱逐和“迁徙南户”重建平壤城,高丽朝的“北进”拓土政策逐渐浮出水面。渤海灭亡后,高丽朝渐与辽朝接壤,辽丽两国间的战略缓冲带也缩小殆尽。在这种情势下,高丽朝太祖及其继任者“屡幸西都,亲巡北鄙”,任用王式廉、金审言等勋臣宿将镇守北疆,统领精勇,以西京平壤府为中心构筑“北进”前沿基地,积极完善对辽朝的军事防备,继续暗中向清川江以北至鸭绿江下游地區蚕食土地。天显十一年(936),高丽朝消灭了后百济,完成对朝鲜半岛的统一。不久,高丽朝“遣王规、邢顺如晋贺登极”,“始行后晋年号”。对辽强硬的后晋出帝嗣位后,“以契丹显违信义,辄肆侵陵”,发兵攻辽;高丽朝亦以辽人“无道”,呼应中原地区的抗辽斗争。至此,高丽朝与中原王朝基于反辽共识缔结了抗辽军事联盟。

对于辽朝的早期统治者们而言,高丽朝是极具威胁的东北亚新兴地缘政治力量,也是必须争取的国际反辽同盟重要参与方。在摧毁渤海政权后,为避免辽丽矛盾的激化,辽朝放缓了向辽丽边境原属渤海鸭绿府、南海府辖地鸭绿江下游及清川江、大同江流域等地区的军事扩张。东丹西迁时期,辽统治者也同时将渤海故地除开州、渌州外的所有机构和人户西移,试图在辽丽边境制造中间缓冲区域。自辽太宗会同四年(942)至辽景宗在位时期,由于与中原王朝的不断征战以及有意减轻高丽朝对自己的敌意,辽朝几乎停止了对鸭绿江下游及以南地区的领土扩张。辽统治者只是通过不同程度的羁縻统治控制着靠近高丽的边境地区,保有辽朝对其名义上的统属关系。然而,辽朝向鸭绿江及以南地区拓张势头的减缓仍难以消除高丽朝“北进”的野心,更给日后辽丽两国领土争端的爆发埋下了伏笔。

二、辽圣宗时期:经营东疆与制服高丽

辽圣宗统治时期,伴随辽丽宗藩关系的确立,辽丽两国关系逐步由对立走向和平。在此期间,辽朝对东疆地区的经营无疑是支撑辽丽战争行进、促成两国关系发生质变的重要因素。

辽圣宗即位之初,“上将征高丽”,遣耶律蒲邻等“将兵东讨,赐旗鼓及银符”,首次做出了征伐高丽的姿态。统和三年(985),北宋趁辽“主少国疑”之际联合高丽朝进攻辽国,更令辽统治者充分认识到了“高丽未宾”问题的严重性。为消除肘腋之患,制服高丽朝、断绝中原王朝同高丽朝的宗藩联系成为了辽圣宗在位期间亟需解决的军国要务。这一阶段,辽朝视东疆地区为制服高丽朝的战略前沿,巩固开完善当地属国属部制度,构建前线军事力量体系,全面强化了辽朝对东疆地区的掌控与对外作战的军事部署,继而基于边境领土防卫展开了对高丽朝的武力打击,最终使辽朝赢得了高丽赣政权的臣服。

(一)巩固及完善东疆地区的属国属部制度

辽世宗至辽景宗时期,受国内政局动荡和“南下中原”战略的影响,辽朝基本搁置了对东疆地区的经营。由此,辽朝对东疆诸部族的控驭能力逐渐下降,导致辽朝于东疆地区推行的属国属部制度发生松动。一方面,从辽穆宗应历八年(958)开始,女真、铁骊、鼻骨德等东疆各族不仅在很长一段时间内停止履行对辽朝的朝贡义务,而且女真部族在辽景宗保宁年间更多次爆发叛乱劫掠事件,消解了辽朝在东疆地区的统治权威。另一方面,辽东疆女真等部族的对宋朝贡活动却日益频繁,且开始以高丽朝为朝贡贸易对象,加强了同境外反辽国家的经济、政治联系。

对此,辽统治者一面采取武力手段打击未附部族和异己势力,重塑辽朝在东疆属国属部中的政治威信;一面重新调整东疆地区的部族结构,并派遣契丹族、渤海族流官管理属部,强化政权对东疆诸族的控制。

从统和元年(983)到统和十四年(996)间,辽朝陆续发动了对边境鸭绿江女真、蒲卢毛朵女真的讨伐,使东疆各地女真属部重又积极恢复对辽朝贡,履行从征、情告、献俘等臣属义务,巩固了辽朝在广大女真地区的羁縻统治。统和十四年,“兀惹乌昭度、渤海燕颇等侵铁骊”,辽圣宗乃遣奚王和硕奴、东京留守萧恒德领兵救之,在重挫了东疆渤海复国势力的同时也加强了铁骊对辽朝的臣服认同,并且趁势将兀惹、五国部纳入了辽朝的封贡体系中。

在管理东疆诸族的过程中,辽统治者析置博斯鼻骨德、达马鼻骨德、奥衍女真、乙典女真、南女真、北女真等部,或将其部民迁离乡土管控,或就地增设军政机构予以统辖,重新安排东疆诸部的空间布局,并严防异族杂居,构建了新的属部分治秩序。此外,为促进辽朝在东疆属国属部皇权的延伸,辽朝多“差契丹或渤海人充节度管押”属地族众,委派流官担任女真等部族的详稳、都监,将治理东疆各族内部事务的权力上交给统治者。

通过巩固和完善东疆地区的属国属部制度,辽朝既保障了东疆地区的族际和谐与社会稳定,整肃了东疆政治秩序,为日后出兵高丽朝扫除了后患,又为动员东疆各族力量参与对外作战奠定了基础。

(二)东疆前线军事力量体系的构建

从辽太宗时期开始,辽朝便基于东京军事路逐渐形成了覆盖整个东疆地区的军事管理体系。辽圣宗即位后,东疆作为辽朝同高丽朝作战的战略前线和地缘支轴,日益成为了辽朝部署军力的重心。这一时期,以东疆前线军事区划体系的完善与东疆各族作战力量的整合为标志,辽朝完成了对东疆前线军事力量体系的构建,接连发起了对高丽朝的武装进攻。

在原有东京路的辖区内,辽统治者陆续分析出东北路、黄龙府路、保州路等地方高层军事区划,对东疆前线地区的军事区划体系做出适时调整及完善,并进一步明确各地军事机构的职责,保证了辽军对外作战效率的提高。在此期间,辽朝在东疆北部设置东北路都详稳司、黄龙府兵马都部署司、北女直详稳司,分管“生女真”及“非生非熟女真”诸部并铁骊、兀惹等部族;于东疆南部设置南女直详稳司,同汤河兵马司管治辽阳以南至辽东半岛的“熟女真”各部及诸州军务。上述新军事区划的出现以及军事机构的建置不仅一定程度上分解了原有东京路军事机构的职能,缓释了诸如东京留守司、东京兵马都部署司、东京都统军司的运作压力,使其专注于对高丽朝用兵,而且在次边境地区组织辖地军民协同参战,促成了辽朝东疆前线军区联动作战体系的形成。

在辽丽战争中,东京军事路担负了专征高丽朝的主要职责。该路最高机构东京留守司、东京兵马都部署司、东京都统军司等常于历次辽丽战争中作为前线最高作战指挥部门,其机构主官往往充任辽丽战争中的辽方统帅,负责制定并实施作战决策、调配军事资源,以及直接代表辽朝同高丽朝方面进行外交谈判。在第三次辽丽战争期间(1014—1019),辽军“造浮梁于鸭绿江,城保、宣义、定远等州”,以之同前设开州、怀化军、来远城一道构筑了鸭绿江下游两岸的攻防线,在此基础上逐渐形成了保州军事路,作为辽朝突进鸭绿江下游东岸的前哨,在辽军搅扰高丽西北防线、楔入高丽腹地的过程中发挥了巨大作用,其战略地位的关键性一直延续至辽末。

东疆各族力量的参与和整合也是辽朝備战及进攻高丽朝的重要依靠。有赖于辽朝在东疆地区统治的稳固,渤海、女真、铁骊等东疆诸族对辽朝的政治认同逐渐加深。伴随辽统治者强化对高丽朝的备战和辽丽战争的行进,东疆各族军民也在辽朝的组织下积极投身其中,纷纷贡献作战力量。在此可借女真和渤海两例管窥其貌。统和二十八年(1010),女真向辽朝“进良马万匹,乞从征高丽”;开泰年间,熟悉辽丽边境地理环境的女真族人为辽军充当伐丽向导,“引契丹兵渡鸭绿江”;“女真人知高丽事者”又向辽圣宗献“攻取高丽”之计。与此同时,由女真族各部组织的部族兵也成为了辽军出征高丽朝的重要武装。而被誉为“三人渤海当一虎”、“骁勇出他国右”的渤海人亦是参与辽朝对高丽朝作战的先锋。按《辽史·百官志》记载,东京兵马都部署司下有渤海军都指挥使司,辖成建制的渤海族将士,其职责便是“控扼高丽”。开泰七年(1018),渤海族将士由渤海详稳高清明率领,曾作为辽军主力投入到茶陀之役中。次年,为了表彰渤海人在对丽作战中的英勇表现,辽圣宗“诏加征高丽有功渤海将校官”。之后,渤海族军事力量逐步受到辽统治者重视,又继续在辽朝的对丽防务中扮演着重要角色。

(三)东疆领土争端与辽丽战和

伴随10世纪辽朝“东扩”与高丽朝“北进”活动的进行,辽丽两国逐渐围绕鸭绿江下游的女真居地产生领土纠纷。鸭绿江下游两岸原属渤海王国鸭绿府旧地,理应位于辽政权接收渤海政区的范围内,且时居当地的鸭绿江女真亦已接受了辽朝的羁縻统治,故毫无疑问应将鸭绿江下游女真之地视作辽朝东疆领土的一部分。然而,高丽朝君臣谎称,“我国即高句丽之旧也”,捏造本政权同鸭绿江下游地区的统属关系,借机大肆“逐女真”,侵夺其土。因此,出于防卫边境领土的目的,辽朝开始发动了对高丽朝政权的直接打击。

统和十年(992),辽圣宗“以东京留守萧恒德等伐高丽”,清算高丽朝一系列“侵夺疆界”的行径。在这次战争中,辽军(东疆地区部族兵)迅速进逼至清川江北岸,震动高丽朝野。高丽朝成宗紧急派遣朴良柔、徐熙等人赶赴辽营开启和谈。由于辽军主帅萧恒德对于鸭绿江下游政区沿革的失察以及受到徐熙“高句丽——高丽承袭”论的误导,辽方不仅容忍了高丽朝政权对既有女真地区的窃占,而且“诏取女真鸭绿江东数百里地赐之”,反使高丽朝兵不血刃便取得了“从安北府至鸭江东计二百八十里”东疆土地(即后来的高丽兴化、通州、龙州、铁州、郭州、龟州等“江东六州”之地)。此后,辽丽双方搁置了对东疆领土的争议,高丽朝“始行契丹统和年号”,辽丽两国的宗藩关系很快建立。

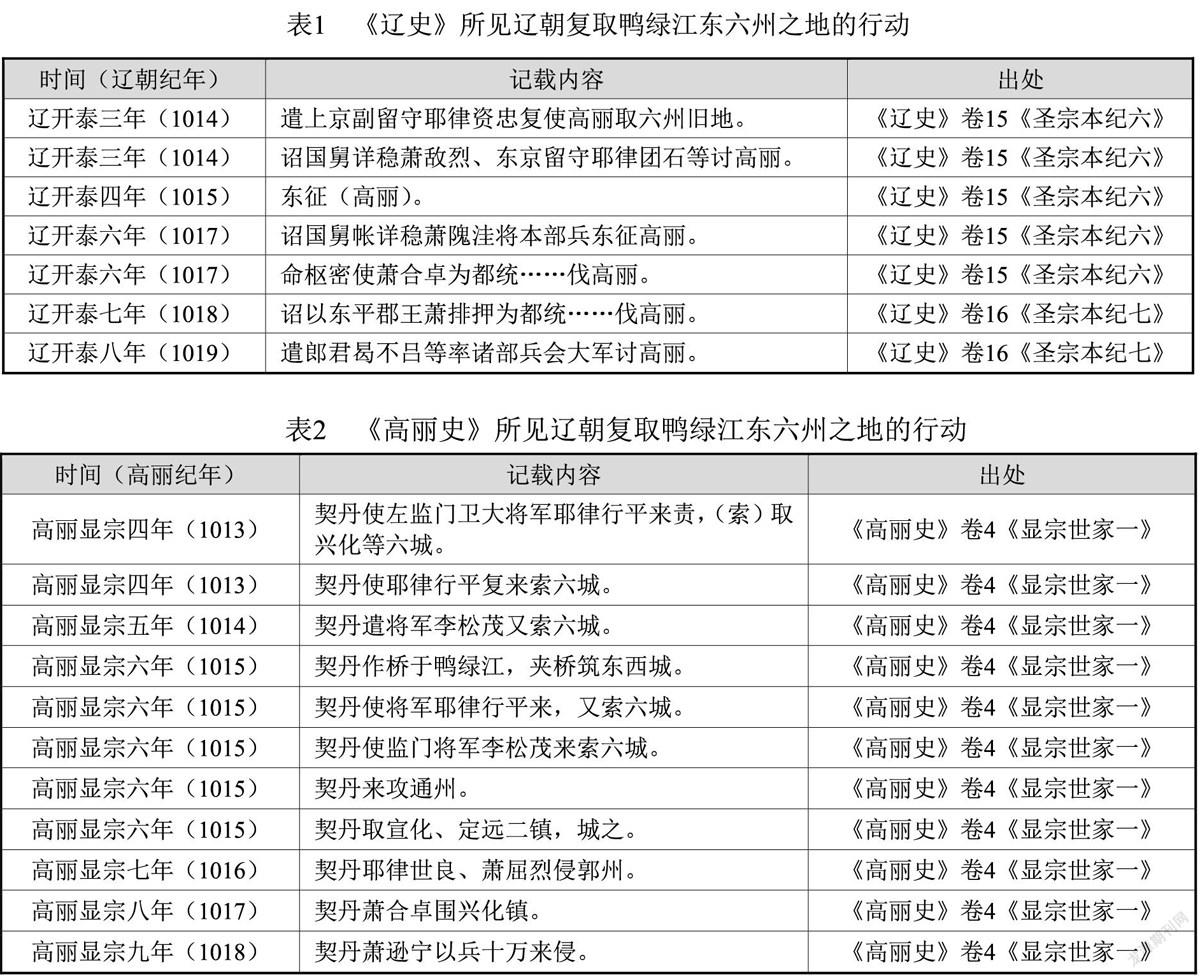

开泰元年(1012),辽圣宗“诏王询亲朝”,遇“高丽王询遣田拱之奉表称病不能朝”,乃怒而“诏复取(江东)六州地”。这使得辽丽两国的东疆领土之争再次展现。在此期间,辽朝多次采取遣使索城与武装攻取相结合的方式,试图挽回犯下的失地错误,迫使高丽朝势力退出鸭绿江下游。其具体情形见以下表1、表2:

但是,由于高丽朝的激烈反抗,除取得保州、定州、宣州等地外,辽朝始终未能完全收复鸭绿江下游东岸故土。开泰九年(1020),“(高丽)遣李作仁奉表如契丹请称藩纳贡如故”。面对数年国力的损耗,辽圣宗最终选择息事宁人,“遣使释王询罪,并允其请”,实际上放弃了对鸭绿江下游东岸失地的追索,也客观上推动了辽丽两国宗藩关系的修复。然而,辽丽虽和,但不了了之的东疆领土问题终究成为了横亘在辽丽双方之间的一大芥蒂,深刻影响着两国关系的长期发展。

不过,尽管辽朝在对东疆领土问题的处理上存在失误,但辽朝仍藉由东疆领土争端引发的两次辽丽战争用武力成功守卫了鸭绿江下游以东地区的部分疆土,并在其上建置保、定诸州并怀化军等善加经营,一面向高丽朝昭示本政权对鸭绿江下游故土的主权,一面不断强化东境州镇的军事战略地位,将之作为威逼高丽朝持续臣服的关键砝码。

三、辽兴宗至天祚帝时期:辽丽宗藩关系“寻稳”阶段辽朝的固土宁边

辽丽两国对鸭绿江下游领土归属的争议以及高丽朝对北界女真地区扩张的诉求使辽兴宗至天祚帝在位期间的辽丽关系呈现出波动状态。虽然辽丽双方关系一度陷入紧张,但终未跳脱宗藩框架,辽朝与高丽朝仍致力于寻求两国宗藩关系的稳定。在这样的历史背景下,固土宁边成为了这一时期辽朝经略东疆的重要主题。

为维护辽丽边境和平、防范高丽朝对东疆领土的侵蚀,辽朝进一步加强了在辽丽边境的布防以及对高丽朝异常政治、军事动向的反制。道宗时期,辽朝开始对鸭绿江下游辽丽国界进行勘定,推动了双方事实边界的形成。同时,辽朝统治者以东京辽阳府作为代表辽朝接触高丽朝的前沿和代理对丽外交事务的中心,并在东疆地区设立互市榷场,开放面向高丽朝的双边贸易。通过这些举措,直至天庆六年(1116)辽东京及周边地区落入金国之手,辽朝成功遏制了高丽朝的“北进”步伐,将东疆地区建设成为防止高丽朝进犯的屏障和维护两国宗藩关系的前沿枢纽,促进了辽朝东疆领土的稳固和辽丽边境的安宁,从而也推动了辽丽宗藩体制的长期维系。

(一)辽朝东境边防的巩固

景福元年(1031),趁辽主易代之际,高丽朝德宗“遣工部郎中柳乔如契丹会葬,郎中金行恭贺即位,表请毁鸭绿城桥”,企图削弱辽方鸭绿江东岸布防,为恢复其所谓“鸭绿旧墟”创造条件。在遭到辽方拒绝后,辽丽两国转而交恶。高丽朝加派兵力调往西北各镇,又“命平章事柳韶创置北境关城”,“累石城而拟遮大路,竖木寨而欲碍奇兵”。为了回应高丽朝在边境的频繁活动,辽朝加强了东境地区的城防建设与军事部署。

在原有定州、来远等城镇的基础上,辽朝继续在“鸭江东加筑城堡”,动员全体边民“富者从军,贫者侦候”,并常年由后方向边地接济军、民用粮,同时以保州都统军司作为鸭绿江东防御网络的统领核心,联同周边的东京路兵马都部署司、东京都统军使司、南女直汤河司等一齐“控扼高丽”。从《高丽史》中可以看出,辽朝在鸭绿江东的城防建设声势颇大,是高丽朝夙夜欲除的心腹大患,以致于日后高丽朝数次乞请辽朝“毁罢”。自忖难以在江东边地袭辽,高丽朝遂主动恢复了与辽朝的正常宗藩交往。

在辽丽两国关系恢复正常化后,辽朝更加警惕高丽朝对江东之地的野心,继续在东境“或置城桥、或置弓口栏子”、“创立邮亭”,“又于松岭东北渐加垦田,或置庵子屯畜人物”,进一步强化辽朝的东境边防,威慑高丽朝。同时,辽统治者也毫不犹豫地对高丽朝危及辽东境安全的异动进行反制。重熙八年(1039),高丽朝派庾先赴辽“请罢鸭江东加筑城堡”,使遭到了辽兴宗“盖边隅之常备,在疆土以何伤”的严词拒绝;大康四年(1078),“高丽遣使乞赐鸭绿江以东地”,又收到辽道宗“不许”的回应;即使到了王朝国力渐衰的天祚帝时期,面对高丽朝对边境曷懒甸女真属部的进犯,辽统治者仍严厉谴斥高丽朝的侵略行为,并最终依靠当地部族力量击退了来敌。凡此种种,皆令辽朝排除外扰、捍卫东疆的形象跃然纸上。

也正是在辽朝巩固东境边防的努力下,辽朝不仅态度强硬地向高丽朝申明了自己对东境各处的统属权,而且使高丽朝的“北进”野心始终受困于辽政权的边疆防卫,以此维护辽丽两国边境的和平稳定局面,更将高丽朝严格限制在了辽的宗藩秩序中。

(二)辽朝对鸭绿江下游辽丽边界的勘定

由东疆领土争端引发的辽丽两国鸭绿江下游领土划分问题一直是阻碍辽丽宗藩关系向稳发展的绊脚石。从现存辽朝方面的史料难以得见辽丽两国鸭绿江下游边境详细的划界情况,也尚难获悉辽朝官方对鸭绿江下游辽丽边界勘定信息的记录。然而,令人欣慰的是,《高丽史》和宋人所撰的《契丹国志》却留下了对鸭绿江下游辽丽边界的定位和辽朝实施勘界活动的宝贵记录。《高丽史》卷9《文宗世家三》中记载了这样一段文字:

(文宗二十九年),(秋七月),癸酉,辽东京兵马都部署奉枢密院劄子移牒请治鸭江以东疆域。乙卯,遣知中枢院事柳洪、尚书右丞李唐鉴同辽使审定地分,未定而还。

文宗二十九年即辽道宗大康元年(1075)。由此可以推断,在辽道宗时期,辽朝方面开始着手会同高丽朝对鸭绿江下游两国争议地区的历史遗留问题展开了处理。但应出于彼此分歧的缘由,辽朝发起的两国共同勘界活动似乎未能取得实质性的成果。

不过,从之后《高丽史》的其他文字记载及《契丹国志》中,我们还是可以窥见辽朝勘定鸭绿江下游辽丽边界所取得的一些成效。

《高丽史》卷9《文宗世家三》载:

(文宗三十年)(秋八月)庚戌,有司奏:“北朝(指辽)于定戎镇(今朝鲜新义州北)关外设置庵子,请遣使告奏毁撤。”从之。[2](252)

又《高丽史》卷11《肃宗世家一》载:

(肅宗六年),(八月),都兵马使奏:“今辽东京兵马都部署移文,请罢静州(今朝鲜新义州东北)关内军营。顷在大安中,辽欲于鸭江置亭子及榷场,我朝遣使请罢,辽帝听之。今亦宜从其请。”制可。

据此可知,在大康元年辽朝对鸭绿江下游辽丽边界进行勘定后,辽丽两国都十分注意不超越鸭绿江下游的特定区域兴修建筑,如遇对方越界辄请及时罢撤,似乎约定俗成地划分了彼此的活动界限。而联系《契丹国志》卷22《四至邻国地里远近》中辽朝“西以鸭渌江东八里黄土岭为界,至保州一十一里”与高丽朝为界的记载,则能够大致判定辽丽双方在鸭绿江下游的领土分界。即以鸭绿江下游东岸辽保州以东11里、高丽朝定戎镇和静州以西的黄土岭一带,辽朝与高丽朝两国形成了事实边界,并逐渐得到固化。由此,辽丽宗藩之间的矛盾在一定程度上得到缓和,直至辽金战争中高丽朝对保州城的窃占,再未见辽丽两国因鸭绿江下游的分界问题产生冲突。

(三)辽丽宗藩交往中的东疆前哨

重熙八年,辽丽两国关系从紧张状态中逐渐恢复,高丽朝对辽朝的朝贡活动日趋频繁,与辽东疆地区的政治、经济联系也愈加密切。

在高丽朝入贡辽朝的过程中,东疆地区无疑是极为重要的地理节点。据李孝聪考证,辽丽之间的贡道路线如下:

辽朝与高丽使团往来路线,在高丽境内,是自开京(今朝鲜开城市)经西京(今朝鲜平壤),北至龙州(今朝鲜龙川),由此进入辽境内的保州来远城(今朝鲜新义州附近)。在辽朝境内,是从来远城经开远城(今辽宁凤城)至东京辽阳府。在东京至中京之间辽朝设有专门的驿道,高丽朝贡使团可以凭借这条驿道从辽朝东京而进入中京,再分途去上京或南京。

可见,东疆地区是高丽朝使辽贡道的必经首站。同时,辽朝派往高丽朝的使臣也由上述路线入东疆而东行。

正是基于东疆地区在辽丽宗藩交往中的地理枢纽特征,辽朝逐渐开始将东疆要镇东京辽阳府作为沟通高丽朝的前沿中心,授权东京留守及东京兵马都部署代表辽朝处理辽丽外交事务,维系两国宗藩关系。其中,授权东京留守接受高丽朝直接致使及代表辽朝自主向高丽朝遣使一事尤具代表性。

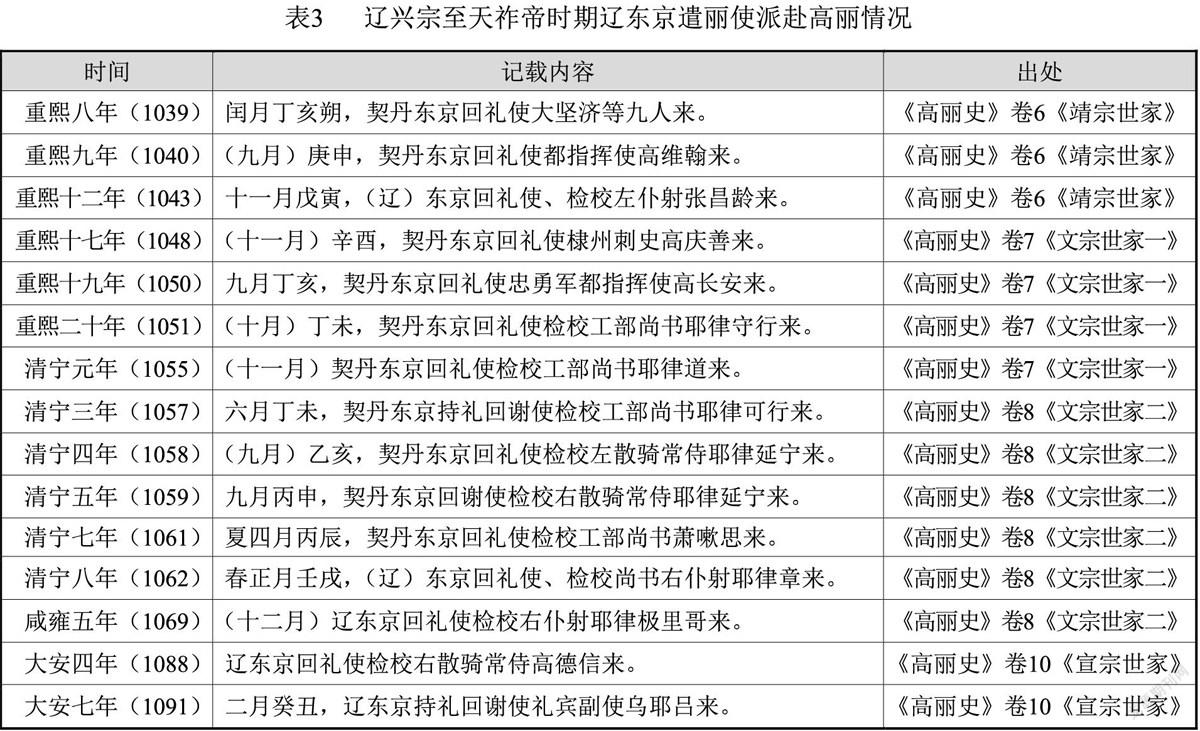

学者陈俊达认为,在辽圣宗时期,辽东京与高丽朝廷的相互遣使活动便已零星存在。而由《高丽史》可见,在辽兴宗重熙七年(1038)之后,这种特殊的外交行为日益常态化、规范化。具体情形见以下表3、表4:

由此可见,辽朝赋予东京留守以代其向高丽朝直接遣使的大权,高丽朝方面将这类遣使通常冠以“回谢使”“回礼使”“持礼使”等名号。在辽东京使团出使高丽朝期间,其主使往往被辽朝临时冠以“检校右散骑常侍”“检校尚书右仆射”“检校工部尚书”等头衔,旨在强调东京诸使代替朝廷行使宗主权力的权威性以及向高丽朝方面彰显其出使活动的合法性。

辽东京与高丽朝之间的互遣使臣活动在辽道宗、辽天祚帝时代进入高峰,是辽丽宗藩使团来往的重要组成部分,反映了辽中后期统治者希望借助东疆的独特地缘优势实现密切辽丽宗藩联系的深层意图。

此外,《高丽史》中还有不少辽东京留守与东京兵马都部署代理宗藩事务的案例。如辽东京留守曾代表辽朝质问高丽朝与宋朝的“暗通款曲”;高丽肃宗“葬前王(指高丽献宗)于隐陵”,仅“移牒辽东京兵马都部署”,而不再向辽朝遣使告哀。总之,辽东京最高军政机关及其主事者在统治者的授意下已然成为了代理辽朝体察藩国动向、就近笼络高丽朝的政治权威。

同时,伴随辽丽宗藩关系的稳定,两国边境的经济往来也日益增多。作为地接高丽朝的东疆地区便成为了辽朝对高丽朝开放双边贸易的前端平台。辽朝在靠近高丽朝的边境地带设立互市与榷场,“通高丽之货”,扩大与高丽朝的商品交流,由此密切了辽丽两国的经济往来,促进了双方的利益联结,为构建辽丽间友好的宗藩关系形成了铺垫。

四、小结

从辽太祖神册元年(916)至辽天祚帝天庆六年(1116)为止的两百年间,辽朝与高丽朝两国由对立关系逐渐发展为宗藩关系,辽朝对高丽朝的外交策略也经历了拉拢、打击与寻和三个主要阶段。在此期间,面对两国不同阶段的外交局面,如何應对辽丽关系的演变、如何建立及维系辽丽宗藩关系一直是辽朝经略东疆的关键主题。

辽初,高丽朝未宾,辽统治者希望通过拓地东疆对高丽朝施加影响力并缓和双边关系,既以武力征服渤海、防止渤海余孽与高丽朝联手,又遍置属国属部、避免因扩张势力而与高丽朝正面冲突。盛辽时代,辽丽双方剑拔弩张,东疆地区成为了辽朝进攻高丽朝的桥头堡,辽统治者凭借东疆经营积累了强大的军事实力,借守卫领土之机掀起对高丽朝的讨伐战争,最终建立起两国的宗藩关系。辽中后期,在保证辽丽宗藩体制不破裂的前提下,辽朝一面大力巩固边防,并在同高丽朝的交往中形成了事实国界,致力于维持双方边境和平,一面将东疆地区治理作为辽丽两国宗藩互动的窗口,成为促进彼此宗藩关系稳定的动力。

据此,本文认为,终辽之世,辽朝同高丽朝之间的外交局面与辽政权在东疆地区的治理行为联系殊密,互动互构,甚至互为因果。辽朝对东疆地区的经略始终受到辽丽关系变化的深刻影响,而与此同时,辽朝的东疆经略亦是辽统治者引导辽丽关系走向的重要引擎。

[责任编辑 张克军]