安徽省“四带一自”产业扶贫模式的实践与思考

王家祥,杨邦龙,徐 鑫

一、研究背景与问题

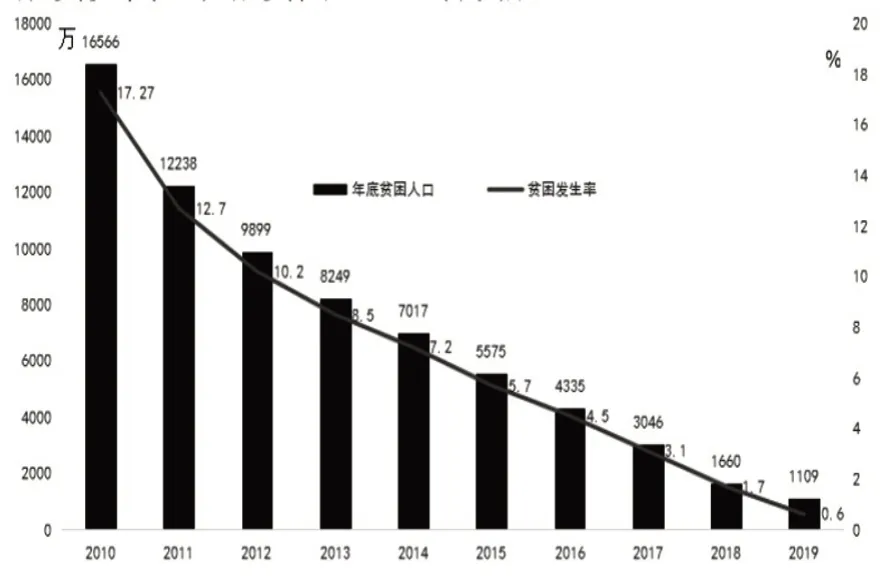

贫困和脱贫问题始终是国际社会亟待攻克的一项公共难题,农村贫穷落后现象在我国尤其突出。改革开放40 年,我国扶贫开发事业取得了举世瞩目的成就。由图1可知,2010—2019年间,全国农村绝对贫困人口从1.66亿大幅度下降到1 109 万,下降了93.32%;贫困发生率从2010年的17.3%下降至2019 年的0.6%,下降16.7 个百分点。中央财政扶贫资金从2000 年的88.15亿元增加到2019 年的1 260.95 亿元,上涨1 430.46%[1]。受这些地区大都分布在地理位置偏僻、交通落后和生态环境条件脆弱等地带,贫困群众大都文化素质低、生产技能缺失和主观能动性弱等因素的影响,中央财政扶贫资金幅度上调并没有使贫困人口总数同步下降,贫困面貌和脱贫攻坚工作依然十分严峻,仍然是最难啃的一块“硬骨头”。

图1 中国2010 年—2019年农村贫困现状

为了打赢打好脱贫攻坚战,中国政府高度重视。2013 年11 月,习近平总书记在湖南湘西调研时首次提出“精准扶贫”;此后,将扶贫作为全党的重点事业来抓,将“脱真贫,真脱贫”写进“十九大”报告;特别是聚焦“三农”的第17 个中央“一号文件”提出在决胜脱贫攻坚阶段要因地制宜地发展乡村特色产业,促进贫困农民直接参与、持续受益和稳定增收。从我国多年开展的有组织、有计划、大规模扶贫开发实战来看,产业带动是摆脱贫困的重要手段。全国各地在特色种养业、观光农业、乡村旅游、土地托管、家禽托养、家庭手工业和农村电商等产业领域中,通过大户、家庭农场、农业产业合作社、龙头企业、基层党组织和农业产业化联合体等不同主体的有效对接,整合优势资源,促进产业兴旺,加速产业精准脱贫步伐,助推贫困地区经济发展。

关于产业扶贫探索,已有不少成果,主要集中在产业扶贫的体制机制、政策执行、扶贫实施、参与主体角色、影响因素和绩效评价等方面。如郭小聪、吴高辉等调研发现深度贫困区L县产业扶贫过程中形成了“政策执行”与“扶贫目标”严重脱节的策略性应对现象,总结了产生原因[2];曾庆捷、牛乙钦基于产业经营主体和土地利用方式的标准将产业扶贫模式分为企业示范经营制、企业承包制和村营市场主体三类,采用定量方法评估其产业扶贫绩效并提出了政策建议[3]。在产业精准扶贫中,执行扶贫政策出现了机会主义,投资产业扶贫项目出现了“资源诅咒”“精英俘获”“弱者吸纳”以及产业精准扶贫发展出现了剩余控制权冲突等问题,提出产业精准扶贫中正确认识并理顺好政府、扶贫企业与贫困群众等主体权利和义务关系,扶贫产业开发中减少成本、降低风险,提升贫困群众脱贫内生能力。但是既往关于产业扶贫大都集中宏观理论讨论、特定地区产业扶贫模式和经验总结,而没有对各地方政府典型经验量化分析,尤其对影响脱贫关键变量的归纳验证更为少见,不利于这些有益扶贫模式的复制和推广。因此,本研究从实证分析的视角,聚焦安徽省稳步推广“四带一自”产业扶贫模式,找出影响产业扶贫绩效的关键控制因素,如何将贫困群众与产业无缝对接,以期为产业扶贫顺利开展提供参考。

二、安徽省“四带一自”产业扶贫模式分析

2018年,安徽省强力推进各类农业产业特色园区、集体经济、龙头企业、农民合作社和能人大户等经营主体集中区域资源优势,以紧密型互赢方式优先吸纳贫困群众,发展特色农业产业,持续增收脱贫;鼓励支持贫困群众依据市场需求和本地产业发展规划,调整种养加结构,发展土特产业,拓展稳定增收渠道。实践验证,安徽省“四带一自”产业扶贫模式将乡村特有资源打造成大产业链,提升了扶贫质量,巩固了扶贫攻坚战的成果、破解了返贫“秘方”,完善了扶贫帮困的长效机制。

(一)金安区省级木南现代农业示范园区——园区带动

金安区立足大别山区茶叶、中草药、野生水果和高山蔬菜等资源禀赋,集成政策、集聚资金、技术和人才等要素、集合功能和集中企业,建成了省级木南现代农业产业示范园区,搭建了江淮果岭、六安茶谷、西山药库、淠河生态经济带四大产业平台,优化产业结构,推动生产要素向优势产区聚集;引导贫困群众通过经营权流转、股份合作、代耕代种、土地托管等多种方式实现土地流转率达72%以上,建成东石笋山野茶和中药材等特色产品基地、“一村一品”示范村镇,培育乡村休闲旅游精品,发展70万亩稻虾综合养殖、农产品精深加工和乡村旅游等,实现了适度规模化经营;注册“金安脆桃”商标,打造了绿色水稻标准化生产保护区,分别获得绿色产品和ISO-9001-2015的质量标准认证,延伸产业链、提升价值链,提高农业整体效益。

该模式将分散的贫困农户、自然资源、历史文化和生产要素聚集起来,形成适度规模的经营团体,根据市场信息不断挖掘产业新功能新价值,打造生产、保鲜、加工和销售融合衍生的大产业链,降低农产品生产成本,提升农产品品牌,实现溢价营销。贫困农民获得“产业收益分红脱贫”和就近工作的“就业脱贫”,促进农业全面转型升级。但该模式缺失农民专业合作社的衔接作用,产业规模效应形成成本较大,产业扶贫效果不是太佳。

表1 产业扶贫模式的案例比较

(二)宣州区水阳镇“政府+龙头企业+贫困户”扶贫模式——龙头企业带动

安徽宣州区水阳镇人均耕地和水面面积分别为1.0 亩和0.5 亩的圩畈地形[4],以传统、低技术和小而散的农户种养为主,龙头企业、农民合作社和养殖户停留在简单松散的买卖关系,龙头企业满足于现状,对扩展、科技、人才、资本、创新和品牌等要素既有不合理配置,又有较少融合,形成不了合力;产品停留在低端初级产品和半成品,产业链短小,竞争无优势,产销脱节,利润低、收入少。如何创新农业发展,带动产业扶贫,始终是难以解除的“桎梏”。水阳镇党委、政府充分挖掘当地得天独厚水资源,走规模化、市场化和生态化养殖的道路,以精品渔产业生产和特色品牌建设为命脉,加速产业改造与升级,精准实施以龙头企业为主导的“政府+龙头企业+农民合作社+贫困户”扶贫开发模式,实现了特色产业扶贫的弯道超越,成功踏上精准扶贫的“逆袭”之路。一是盘活要素。水阳镇采取资产股份化、农民股民化、土地股权化等形式整合了碎片土地、零星水面、闲置资金和贫困群众等资源,成立了专业合作社;依托丰富的水面资源,推行河长制,加强水环境综合治理,瞄准生态水产业定位,将“虾、蟹”为主养殖调整为8万亩“虾、螺蛳、水草、蟹、沙塘鳢、胖头鱼”等“草+螺+稀放”特色规模化生态混养模式,持续推进“科技兴渔(鱼)”“科技入户”“稻渔综合混养”工程,实施龙头企业带动规模化“农民合作社+贫困户”的养殖基地战略,形成了有竞争力的水产品优势,增强了渔产业扶贫的内生动力。二是狠抓龙头企业引领作用。水阳镇积极扶持农业经营主体发展,造就一批爱农村、懂农业和善创新的新农人;引进海林食品厂和金水源农业综合开发有限公司等龙头企业,鼓励贫困户以“就业、合作、托管、租赁、订单和耕地(水面)参股”等多种方式吸纳到蟹苗产业,构建“政府+龙头企业+农民合作社+贫困户”扶贫模式,加强统一的苗种、投入品、种养加规程和技术等服务,实施“互联网+”的过程性监管,与国际渔业质量标准体系无缝接轨,形成有机高效产业链,提高产品品质,保障蟹苗销量稳定在十分之一以上的全国市场份额,市场价格溢价20%以上,化解了市场风险,实现家家有脱贫产业,啃下了脱贫的“硬骨头”。截至2019 年底,水阳11家龙头企业参与产业扶贫,实施23个项目,对接24 个村,帮助 2 122 个贫困人口实现脱贫[5]。三是狠抓品牌建设。该镇2017年被中国渔业协会授予“中国幼蟹苗之乡”,“水阳江”蟹苗商标蝉联国家“星火计划”名优产品商标,双丰村获得了“省级特色专业示范村”荣誉称号,推进了蜜枣、酱瓜、毛豆、干子、羊糕、太子参、鸭翅膀和鸭脚包等土特品种生产基地建设,打造“金宝圩”地域产品公共品牌,为精准脱贫增加“新引擎”。

该模式极力整合自然资源,充分发挥政府的顶层设计和龙头企业的引领作用,对接市场,优化产业结构,化解市场风险,实现贫困户“资源”“产权”“资本”的“三级跳”,打造了农村经济发展新方位,促进了贫困户相对稳定收益;做大做强地方特色产业,延长产业链,促进农产品溢价增值,带动贫困户快速增收而脱贫[6]。

(三)寿县瓦埠镇“政府+农业合作社+贫困户”扶贫模式——农业合作社带动

瓦埠镇位于瓦埠湖东岸,淠史杭灌渠末梢,人均可耕地面积不到2亩的地理位置偏僻、农业资源偏紧和生态环境脆弱的地带;困难群众文化水平普遍偏低、缺乏技能和脱贫意愿等因素,使瓦埠镇贫困面广、程度深,是最难攻克的脱贫“硬骨头”。为摆脱贫困现状,镇党委和政府出台扶持农业产业发展优惠政策,引导农业合作社发展,鼓励分散贫困农户或家庭农场联合起来,形成“农业专业合作社+基地+贫困农户”的产业扶贫模式,基于“所有权、承包权和经营权”分离背景大力发展生态特色产业,变“输血”为“造血”,盘活了贫困农民、土地、瓦蚌湖水、技术和资金等资源要素,充分发挥了农业专业合作社为扶贫主体的带动作用,有效激活贫困群众增收脱贫内生动力。近年来,寿县瓦埠湖农业种植专业合作社与6个村街签订产业扶贫带动合同,流转26户贫困群众的320 亩土地,带动13 户贫困户就业,建成了“一村一品”专业村,打造了高标准休闲观光农业生态示范园,促进稻虾共生种养、蟹、桂鱼、蔬菜、核桃、火龙果、红花等特色产业快速发展,全面实施全过程的无公害生产。2016 年,安徽立田水产有限公司通过就业、技术服务、资金入股、宅基地入股、土地流转等方式建成2 200多亩的生态特色水产养殖基地,当年就带动12 户贫困户36 人脱贫。此外,46 户贫困群众可获分红或土地租金每年2 000元左右。

该模式通过土地流转和托管、入股权与吸纳就业综合方式,既有效盘活当地资源禀赋,又壮大农业专业合作社的规模和实力,实现了适度规模经济;农业产业实施全程清洁生产,创建“瓦埠湖”自有品牌,实现贫困农户和现代农业发展有机衔接,实现技术资源的最优配置,真正地带动了贫困群众致富,是农业专业合作社带动精准产业扶贫的有益尝试。该扶贫模式的项目瞄准好,利益分配机制佳,但人力资本有所欠缺,应大力培育擅管理、懂技术和会经营的新农人。

(四)霍山县圣人山村——能人带动

圣人山村位于安徽省霍山县大别山深处的佛子岭水库下游,地处偏僻,总面积17.2 平方公里,一面是杂树野草丛生乱石成片的深山野岭,另三面环水,仅有30%洪淹旱干的可耕地,产业结构单一,产品低端。农民依靠外出务工的微薄工资收入维持生计,曾是经济发展极度落后的深度贫困“世外桃源村”。2015年6月,乡归创业能人广业林在圣人山村一次性流转水面及山场1 200亩,成立了仙人湖家庭农场,将得天独厚的“乱石”巧妙打造成“怪石”,将偏僻荒芜深山野岭建成“野外采摘、儿童溜草、山地骑行、丛林探险、悬崖攀岩、帐篷营地和星空观测”等为一体的山水相依稀缺型休闲农业观光园,打造了华东地区有影响力的户外旅游名村,吸引城镇市民到优美山区看青山绿水,平均每天接待游客上百人,为贫困群众提供了就业岗位,用活了酣睡的资源,村民既得“租金”,又获“薪金”。其次,能人广业林注重绿色增产增效技术研发和集成,瞄准“高效生态农业+体验农业+民宿+电商”创新模式。目前石斛完全是大棚恒温、加营养液快速种植模式,而广业林研发了低密度、水上、树上和崖石等完全野外生长环境的栽培技术,推出石斛“划船采摘”“树上采摘”“岩石采摘”等体验项目,解除游客旅游审美疲劳,满足游客对美好乡村田园新的个性化诉求,大力发展石斛和白芨的精深加工,注册了“泰和祥”“仙人湖”商标,采取直播带货、O2O和B2B的营销方式,拓宽了主导产业发展空间,增加农民收入30%以上。四是挖掘寻回文明乡俗民风的文化资源和遗产。本村有座山,山顶上有一块名叫“箱子石”的巨石,每年都有几百人慕名而来烧香拜佛,遗憾无通行山路。广业林一方面出巨资将步道铺到山顶,一方面推进移风易俗、文明祭祀行动,寻回以和谐、孝道和五伦等为核心的“箱子石”传统文化基因,留住乡愁文化,传递原生态民风民情,既开发了一个景点,又促进乡村生态文明建设。通过近七年的创业,广业林培养了120个共赢无缝对接的合作伙伴,构建牢固“能人+合作社+贫困户+家庭农场+一般农户”的产业化联合体,发展订单农业,引导贫困群众发展区域特色和竞争力的黑毛猪、大别山黄牛、山羊、茶叶、高山蔬菜和霍山石斛等产业,为圣人山村实现了稳定脱贫[7]。

该模式在能人带动下,充分挖掘了本村独特的自然、人力、乡风、乡情和资本等资源禀赋,培育乡村内涵美,带动贫困群众发展多功能农业,打造了“农业+旅游+特色产品”的新业态,培育区域品牌,提升乡村产业价值的软实力,保证了能人带动精准扶贫的稳定运行,但该模式的扶贫过分依赖“能人”,易造成贫困群众自我产业发展与提升的意识不强,内生脱贫动力不足。

(五)旌德县路西村“母—子公司”的双层结构—贫困户自主发展

路西村鼓励和引导农户以志愿原则和拥有相应的股份形式成立家庭合作社,合作社联合成立集体资产经营管理有限公司作为母公司,引进龙头企业作为经营的子公司,由母公司+民营资本共同注册成立“母—子公司”的产权与经营权分离双层组织结构,激活资源、资本、资产和农民等要素,依托优美自然环境和优良生态资源,发展高山有机茶叶、肉牛、小籽花生、中草药、乡村旅游、农家乐和生物医药等特色产业,整合农产品贮运、加工和销售,促进了三产深度融合、延伸产业链条,实现减贫脱贫的目标。2018年,该村集体资产超千万元,人均可支配收入1.12 万元,贫困人口占比从三年前的81.7%降为2.4%,产业发展和脱贫效果显著[8]。路西村“母—子公司”具体做法:一是优先选用和销售贫困户生产的农产品,做到“产业脱贫”;二是贫困群众在集体经济拥有股份分红,做到“资源脱贫”;三是贫困群众以房屋或承包土地入股分红,实现了“财产型脱贫”;四是培训贫困人口,提高技能,提供就业岗位,增加工资收入,实现“技能脱贫”。

该模式有效激活了路西村各类长期沉睡、无法挖掘资源,探索贫困群众生产要素入股量化到个人的农村集体产权制度体系,解决了弱能和失能贫困农户利用固有资源变资产并赋予产权或股权,成为“收地租、拿分红、挣薪酬”的现代产业农民,盘活了增收内生动力,实现真脱贫;引导社会资产和民间资本一起参与农村特色产业发展,做到适度规模发展,壮大了村级集体经济,实现了扶贫从“输血到造血”的本质性转换,但扶贫项目瞄准表现相对较差,可能是该模式大多属于订单生产市场型扶贫模式,受外界干扰因素影响较大。

三、思考

面对当前脱贫攻坚战役中的新问题和新挑战,安徽省一定要转变满足人民生活提高需求的创新思维与导向,根据当地富集的资源禀赋、自然生态和文化资源优势,跳出“铁杆庄稼”的传统农业误区,优化农业产业结构、挖掘人才资源、发展优势特色产业和促进三产深度融合,推进农业农村经济持续稳定发展,实施产业扶贫。

(一)优化农业产业结构

安徽省交通、水利和农业设施等得到一定程度改善,但产业化和集约化的水平依旧较低、资源仍未较好整合和优化,产业品牌和扶贫内生动力尚不充分,限制了扶贫开发。因此,安徽省产业扶贫要立足革命老区、优美山水风景和得天独厚的生态农业环境,优先发展红色旅游、山区民宿和原生态观光等旅游休闲产业,打造茶叶、中药材、油茶、蚕桑、有机水稻和高山果蔬等特色有机产业集群,打通农业子产业间的内外部屏障,凸显产品差异性,提高产业知名度,最大幅度让贫困群众分享优势竞争产业和延伸产业的效能,为贫困群众增收注入持久活力,形成“四带一自”激励相容的产业扶贫模式。

(二)多主体参与的特色产业扶贫

产业扶贫仅仅依赖贫困户自身发展一定是死角,政府应加大农业特色产业发展生产经营主体的培育,创建政府、科研单位(高校)、龙头企业、村集体、农业合作社、家庭农场、农户等多主体共同参与和利益联结共享的产业扶贫长效机制。二是龙头企业、农业合作社和能人大户在享受当地优势资源、项目资金、优惠政策和充足劳动力等支持的同时,分担产业扶贫任务,采取“订单生产”“托管保底”“合资兜底”“折股联营”“代产代销”等方式,保障贫困人口持续稳定增收。

(三)强化人力资源开发与培育

精准扶贫特别是产业扶贫,实施的关键和内生动力是人才,尤其是爱农村、懂技术和擅管理高素质人才。一要加大现代农民的种、养、加、营销和管理等技能培训,提升贫困群众身体、文化和技能等综合素质,消除贫困文化,树立脱贫志向,鼓励贫困群众自主创业、就业带动和联合发展等方式真正嵌入到农业产业中,激发贫困群众产业发展的内生动力,阻止因病、因智和因技而贫,真正做到从“输血”向“造血”自我脱贫的超越。二是创新体制机制,基于引进外来高精尖人才、吸引返乡创新创业人士和挖掘培育“土专家”“田秀才”等实用技能人才的三个维度,开发与培育一批致力于产业扶贫的人力资源。

(四)促进三产深度融合发展

三产深度融合已成为优化产业结构、破解农产品“卖难”难题和构建产业扶贫的必经之路。一是政府完善有关三产深度融合的扶持政策;二是扶贫主体应依托当地的资源禀赋,促进三产融合时人力、资金、技术等生产要素间对接与整合,流动与互动,纵向要加强无缝衔接,横向要拓展多功能性农业,催育农业全产业链的新业态,建构“合纵+连横”的丰满形态,提高回报率;三是要壮大健康乡村电商业,促进三产线上线下融合发展,利用互联网提升农产品形象和知名度,极力推广“种养加基地-中央厨房-农超(门店)”“种养加基地(田头市场)-电商平台(企业)-消费终端配送”等营销模式,为“四带一自”产业扶贫提供强力支撑。

总之,“四带一自”产业扶贫模式在安徽省精准扶贫中发挥了引领作用,实践证明是卓有成效的扶贫模式。不同产业扶贫模式要相互组合,取优势补短板。如资源禀赋型和市场型相互组合,解决农业生产与大市场矛盾;园区带动型与龙头企业带动型合作,破解园区带动型产业扶贫中要素短缺的难题。在扶贫攻坚战中,一定要基于区域的自然、文化和社会等资源禀赋优势,集聚城乡间人才、资本、土地、技术和市场等要素,壮大集体经济,规避产业扶贫中面临的软肋,挖掘生态特色农业新产业,提升农村多元经济发展的内生潜能。