探源红河:获取生命的真谛

◎ 文 | 胡正刚 编辑 | 王旭辉

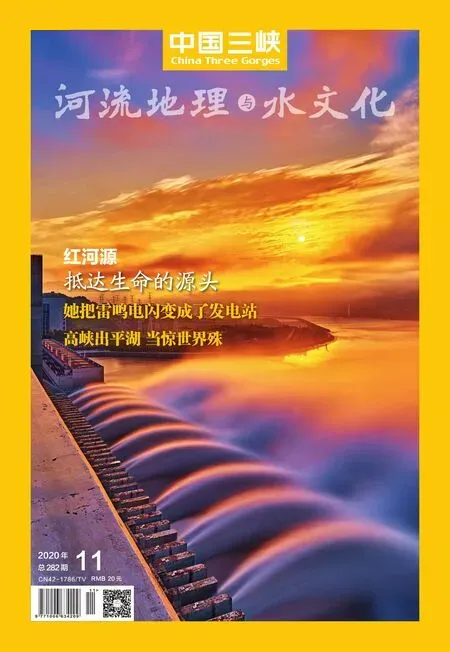

红河源 摄影/ 东方IC

对“原本山川,极命草木”的执著与热衷,从人类文明诞生之日起,就是人类天性中最根深蒂固的部分,这种对事物孜孜不倦的探索精神,也是人类社会发展的不竭动力。在《山海经》《水经注》等典籍中,当作者描述一条河流时,一定会竭尽所能地对它的源头、流向、途径地作出阐述。限于成书时的客观条件,人们很难准确地认知一条河流,因此许多描述都带有想象甚至神话的气息——当然,这并不影响古人的伟大,也丝毫无损于他们的热忱与求索精神。以有限的生命、精力和知识储备,对未知事物进行阐释和认知,在一代代人的前仆后继中,在无数次的前行与修正中,人们一定能抵达河流的源头,获取生命的真谛。

红河:联结高原与大海

有史以来,红河下游流域越南地区与中国的沟通交往就从未中断过,除了海路之外,红河水运与陆上交通也是越南与内地和云南重要的交流通道。通过红河水道与陆路交通,往返于越南与云南洱海区域,是对红河流域的一种实地探索。

唐懿宗咸通三年(862),雄踞西南地区的南诏国多次发兵攻打安南城,唐王朝派遣军队增援安南。战争发生时,一位名叫樊绰的人在安南经略使蔡袭府中担任幕僚。863 年,唐军战败,南诏攻陷交趾,樊绰在战事中受伤,携带经略使官印渡富良江(今越南红河)逃脱,暂留郡州待命,后辗转滕州,奉命回到长安,之后又在夔州都督府担任长吏。

日出红河源 摄影/ 东方IC

当时,唐与南诏时战时和,双方对对方的军事、地理、政治、经济等各方面都缺乏畅通的了解渠道。樊绰曾在安南任职,又亲身参与了唐与南诏的战争,对南诏的实情有一定了解。出于对国家的忠诚和对时事的关切,在暂留郡州期间,他将收集到的南诏情形编撰成册,取名《蛮书》,委托襄州节度使张守忠进献朝廷。《蛮书》资料翔实,是关于南诏的重要史料,因“蛮”字带有一定程度的歧视色彩,后世学者将其更名为《云南志》。

唐代,从南诏苴咩城(位于今大理州大理市)到交趾安南府城(今越南河内),已经可以通过水陆交通往返。根据《云南志》的记载,从越南河内到云南大理市,行程须52 天,其中,从河内乘船沿着红河逆流而上,航行25 天后,在贾勇步舍舟登陆。伯希和在《交广印度两道考》中认为:“此地(步头,伯希和认为“步头”与“贾勇步”为异名同地)显为交趾赴南诏都城中途要站,盖贾耽《路程》总计古涌步水路至安南之里程也。《蛮书》此处亦为水陆分道之所,则其地应为红河上游止航之地,似即今之蛮耗”。也有学者认为,步头为玉溪市元江县,在古时,虽然通常认为红河水道至蛮耗即不再适宜向上游通航,但水涨之际,小舟却能够逆流而上到达更上游的元江地区。

在蛮耗或元江县改为陆行后,由南往北依次经过建水曲江、通海、江川、晋宁,到达昆明,从昆明折而往西,经安宁、禄丰、舍资、南华、祥云、弥渡、巍山、大理市等地,到达南诏都城大理市,陆路行程共计27 天。“白崖驿”位于弥渡西北,即今天的红岩镇,与巍山县一山之隔,“龙尾城”位于洱海南端、巍山以北,即今天的大理市下关镇。从白崖驿到龙尾城,巍山是必经之路,从弥渡到巍山基本路线即今天的巍弥公路。从白崖驿出发,攀上弥渡与巍山之间的高山,越过山顶的龙庆关,即进入巍山地区,从巍山北行,可到达龙尾城。在唐朝南诏时期,行旅之人从蛮耗或元江离开红河,在云南腹地经过二十余天的陆行之后,越过东山,在进入了巍山地区后,一条横亘在坝子中的大河映入他们的眼帘。他们沿着这条大河继续北上,并在不久后到达南诏都城。不知他们是否会意识到,这条大河就是他们曾逆流航行了25 天的红河的上游。

徐霞客记载的云龙桥 摄影/ 黄豁/ FOTOE

徐霞客对红河源水系的考察和认知

云南大理上关“徐霞客游记”碑。 摄影/ 谭伟/ FOTOE

明崇祯十二年(1639)八月,结束了在永昌府(今云南保山)的旅程之后,徐霞客启程赶赴大理宾川鸡足山,顺路对红河上流源头的礼社江进行考察。鸡足山是云南的佛教圣地,徐霞客对它向往已久,然而,这却是一场计划之外,临时改变了目的地的行程。

他的行程与路线是这样的:八月一日从小猎彝起行,往东南经枯柯新街、右甸(今保山市昌宁县)、锡铅、顺宁府(今临沧市凤庆县)、鹿塘达云州(今临沧市云县)。返回顺宁府,往北渡过澜沧江和黑惠江进入蒙化府(今大理州巍山县),东行经龙庆关到迷渡(今大理州弥渡县),再往东转北,经过洱海卫(今大理州祥云县)、荞甸、宾川州(今宾川县州城),于当月二十二日到达鸡足山。

进行这段旅程时,徐霞客已经52 岁,由于常年进行艰难险阻的行旅,加之久在滇南瘴疠之地,已经身染重疾,“头面四肢俱发疹块……时时有蠕动状”。此时的徐霞客,虽然仍旧有满腔热血,对山川的赤诚之爱也丝毫未消折,但他的身体已是强弩之末,生命也进入了风烛之年。

徐霞客不但是一位旅行家,还是一位兼具科学素养与实证精神的地理学家,他的旅游并非游山玩水,而是一种身体力行的科学考察。云南是徐霞客一生倾注心血最多的地方,此前,在大半生的游历中,他已经完成了对长江、珠江、红河、澜沧江、怒江和伊洛瓦底江支流等六条大河的考察。徐霞客此行的目的是为了考察澜沧江,验证或者订正《大明一统志》关于澜沧江的记述。

在云州,徐霞客原计划会晤过杨知州之后,即启程顺着澜沧江朝东南方向行走,以穷究澜沧江的下游水道。在成书于天顺五年(1461)的《一统志》的记述中,澜沧江从景东府向西南流到车里宣慰司(今西双版纳州),而后在元江府(今玉溪市元江县)的临安河下流进元江,是红河的一条支流。《一统志》相关正文的注释中,对澜沧江的源头进行了描述,认为澜沧江发源于红河的上游河段礼社江,礼社江经由白崖城汇合澜沧江后往南流。

根据自己对云南水系多年以来的考察,徐霞客怀疑《一统志》的记述是错误的,他推断红河与澜沧江是两条独立的水系,其源流互不交汇,与礼社江合流的不是澜沧江,而是马龙江及发源于禄丰县的江流。但是未经实地踏勘,徐霞客没有澜沧江一直南流不向东流,且不汇入红河的证据,他希望通过实地探勘,验证自己的猜测。

弥渡落日时分 摄影/ 东方IC

在云县旧城,徐霞客遇到一位熟悉云南地理水系的瘸子,他告诉徐霞客:“澜沧江在旧城东面一百五十里,是云州的东境,往南经由威远州(今普洱市景谷县)流去,称为挝龙江,不是向东弯曲后汇合元江。”为了验证他的说法,徐霞客向当地人询问,一些长期在外地行走的江西、四川人的说法与瘸子的说法相同。徐霞客释然无疑,取消了沿澜沧江南下的行程,决定立即北上蒙化,对礼社江进行考察,之后到宾川鸡足山礼佛。徐霞客走得如此匆忙,以至于连与杨知州会晤的计划也取消了。

八月十六日,徐霞客渡过凤庆与巍山交界的漾濞江,进入巍山,经过牛街时,特意游览了建于悬崖峭壁上的茶房寺。徐霞客在巍山瓦铺路住了一晚,中秋刚过,月亮甚明,他独宿旅店,无饮酒的旅伴,怅然睡下。十七日,徐霞客渡过广济溪,经过鼠街、猪食河、漾备道,由东顺峡谷而行,转入蒙化大道。越过高峻的西山,巍山坝子出现在徐霞客眼前,他首先注意到的是山脚下的阳江,“阳江中贯,曲折下坠,而与定边(今南涧县)接界”。

进入巍山坝子后,徐霞客顺着阳江北岸东行,经永春桥渡过阳江,由西城门进入蒙化城,当晚,他在东城等觉寺北边的冷泉庵住宿。冷泉庵中有一口甘甜清冷的井泉,被誉为“蒙化城第一泉”,冷泉庵因这眼井泉而得名。明朝谪滇状元杨慎到巍山行游时,也曾在冷泉庵住宿。如今,冷泉及冷泉庵已不存,附近一条叫“冷泉巷”的巷道却留存至今。

十八日,徐霞客早起,单骑匹马出城,赶去坝子中部的龙于图山游览天姥寺。回城时天已昏黑,他在冷泉庵续住了一晚。十九日清晨,徐霞客出巍山北门,踏上了去往弥渡的旅程。徐霞客沿山路徐行,过沙塘哨,越过巍山与弥渡的分界垭口龙庆关,至此进入弥渡县境。在石佛哨用过餐后,徐霞客继续东行,当晚在弥渡县北门外一个名为“海子”的村子住宿。

在巍山期间,徐霞客对巍山的水利地理作了观察:“蒙化疆域较蹙,其中只一川(即阳江),水俱西南下澜沧者,以定西岭南脊之界其东也。”巍山坝子地形狭长,坝子中只有阳江一条河流,徐霞客认为因定西岭位于坝子西端,因此县境内的水流都是汇入阳江后,从西南方向流入澜沧江。徐霞客对阳瓜江水系的认知,来源于《一统志》,“蒙化府·山川”条目记载:“阳江,在府城西,源出甸头涧,过定边县入澜沧江”。

在弥渡,徐霞客考察了弥渡河,认为弥渡河是礼社江的源头,弥渡河经县境内的白崖、定西岭流入南涧,更名礼社江,下流至元江县,与马龙河汇合成临安河,又继续流淌至红河县田房附近的莲花滩。当时,弥渡旱情严重,弥渡河的水只有衣带一般宽,“时川中苦旱,故水若衣带”。

由于在巍山、弥渡停留的时间较短,考察红河源头也不是此行的主要目的,又过于信任志书文献,因此,徐霞客对阳江、礼社江的认知存在一定程度的错误。

云岭两大分支哀牢山与无量山的交汇处位于巍山西北部的山区,两条山系的交汇处同时也是巍山境内红河与澜沧江水系的分水岭地带。基于此,巍山县境内的水流分为两个水系:澜沧江水系和红河水系。从地图上看,阳江的上游与澜沧江云南境内最大的支流漾濞江(历史上又称漾备江)距离十分接近。

巍山境内,澜沧江水系与红河水系的分界,并不是徐霞客笔下的位于巍山与弥渡间的定西岭,而是巍山坝子西部的山脉。西山以西,巍山境内所有的水都汇入漾濞江与黑惠江,属于澜沧江流域;西山以东的区域,包括整个巍山坝子与东山山脉,都属于红河水系,这一区域的河流全都汇入阳江。阳江与礼社江属于同一河流,因河段不同而名字各异,它们都是红河的上游河段。

再者,弥渡河并不是礼社江干流源头,或者只能视其为源头之一。徐霞客笔下,数次称阳江为“大溪”,远非“水若衣带”的礼社江可比。从河流长度、水量、流域面积等水文信息综合考量,弥渡河是礼社江上游的支流,礼社江干流的源头、上游河段是巍山境内的阳江。

河流地理会对行政区划与国家政策产生重要影响。历史上,巍山地区的土司政策起源早,持续时间也比较长。从明洪武十七年 (1385)至清咸丰十六年(1856)的471 年时间里,左氏土官一直世袭土知府治理蒙化。徐霞客游历巍山期间,当地的政治格局是土流共治,既有土知府左氏,又设流官同知。清朝初年,政府开始实施“改土归流”政策,在云南,划定“改土归流”执行区域的原则之一是“江外宜土不宜流,江内宜流不宜土”,“江”即澜沧江。蒙化位于澜沧江以内,但并未实施“改土归流”,原因之一就是蒙化长期被认为属于澜沧江流域。

随着时代的推移,通过一代代人的考察、踏勘、去芜存菁,人们对河流地理的认知也越来越接近事实。康熙三十七年(1698)编竣的《蒙化府志》对阳江的描述已经比较准确:“阳江,在郡西二里,源出甸北花判诸涧,纳东西诸箐之水,南流甸尾,东泻定边,受弥渡礼社江。绕镇南界,汇舍资禄丰诸水,下注元江,入交趾以归南海”。这段史料对阳江的源头与源流都作了记述,阳江发源于巍山北部的花判(今花盘山),流经坝区与南部山岭后,进入南涧县,支流弥渡河在南涧境内注入阳江,流经楚雄区域时,汇合了舍资、禄丰的水流,流入元江县,最后经越南注入南海。

《康熙蒙化府志》将阳江纳入红河整体水道进行考察,对阳江作了清晰的定位:阳江是红河上游正源。在当时的社会条件下,这样的视野、认知让人肃然起敬。

法国里昂商会会标 摄影/ 图虫创意

20世纪初西方人对红河源的考察

事实上,即使在人类社会已经进入工业文明之后,在各种科学理念和先进仪器设备的辅助之下,探索河流源头,仍旧是一件充满巨大难度的事情。

晚清政府风雨飘摇之际, 大量西方人进入中国进行“考察”,云南分别与法国的殖民地越南、英国殖民地缅甸接壤,法、英两国视云南为进入中国腹地的捷径,多次对云南进行考察,留下了丰富的著述,其中有不少涉及对红河水道的探索。

1895 年至1897 年之间,法国组织了一场声势浩大的探险考察——以法国里昂商会为主体的考察团,到越南和中国西南部的云南、贵州、四川三省进行考察。云南是考察队的重点关注区域,考察队的主要目的之一即探寻这条大河的源头和红河通航的可行性。

同时期,英国也对云南进行过多次地理考察,英籍探险家戴维斯在1894年至1900年之间,四次对云南进行考察。勘察结束后,他将考察笔记整理成书出版,书名为《云南:联结扬子江与印度洋的链环》——光是从书名就能对外国人眼中的云南地理区位有清晰的认知。法国探险队的这次考察,虽以科学、水文、地理、商贸为名,也无可避免地带着浓厚的政治色彩。

历史已经尘埃落定,里昂商会的那次探险并未达到预期目的。考察队到达越南后,从河内乘船出发,沿着红河上游逆流而上。在越南境内,红河河床宽阔,水流平缓,探险队的船只畅行无阻。航船从中越交界的河口段进入中国境内之后,红河河床逐渐变得狭窄,水流越来越湍急,不少河段密布暗藏礁石,航行变得困难而危险。经过重重艰难险阻,探险队在到达今天的红河州蔓耗镇之后,狭窄的河床、湍急的水流、密布礁石的河段已经无法行船,探险队只得离船上岸。考察队得出结论:蔓耗是红河航运的终点。

红河边的蛮耗镇 摄影/杨红文 /FOTOE

在漫长的历史时期内,红河岸边的蛮耗一直是云南南部重要的码头和水陆中转站,从越南通过航运进入云南的旅客和货物,须要在这里转为陆路运输。蛮耗是蒙(红河蒙自)蛮(蛮耗)古道的起点,南来北往的旅客、货物在这里中转、集结,让这块弹丸形成了繁茂的集镇。

考察队离开蔓耗以后,依靠马帮和步行继续在云南境内考察,但他们最终并未抵达红河的源头。

1995 年年初,一只法国考察队从东京湾到达红河蒙自,稍作停留后返回红河岸边的蔓耗,他们计划顺着红河右岸往上游走,以考察红河上游地区。弗朗索瓦·巴达让以记者的身份参与了这次考察,并撰写了考察笔记。

考察队打听到从蔓耗出发,沿着红河的右岸行走,可以到达元江。他们3月1日出发,经过艰苦的跋涉,于3月13日抵达红河县迤萨,中途经过普汉、元江、通关等地,于21日抵达普洱府。在普洱,考察队得知有两个英国人刚离开这里,这消息让他们感到焦急不安。考察队认为,随着到云南勘测的人越来越多,“在法国人与英国人,尤其是法国人之间已经形成了一场竞赛。”陌生的地方正在一天天减少,为了以探险者的身份穿越更多的“未知之地”,考察队加快了前进的速度。5月下旬,考察队越过漾濞江,进入巍山,穿过坝子去往大理府。这个考察队沿着红河下游和中游跋涉了许久,并抵达了红河源头所在地巍山,但他们并没有把西河与红河联系在一起。

同年,法国探险家亨利·奥尔良为探查澜沧江流域状况,从越南北部湾到印度萨地亚进行了一次长途考察。奥尔良从北部湾沿红河出发,经蔓耗、蒙自、绿春、江城抵达思茅,然后穿过澜沧、双江、临沧、云县、昌宁进入巍山、大理,之后继续走,直到抵达目的地印度萨地亚。他先后跨越了红河、澜沧江、怒江、伊洛瓦底江和布拉马普特拉河五大流域。奥尔良从云县、昌宁进入巍山的路线,与徐霞客当年所走的一模一样。经过牛街茶房寺时,奥尔良被它的险峻和壮丽所吸引,专程游览了茶房寺。八月,正是收获稻谷的季节,巍山坝子金灿灿的稻穗让奥尔良想起了祖国法兰西。奥尔良随身携带着一张地图,地图上标注着巍山属于红河水系。

1931 年年初,美国青年埃德加·斯诺以“报联社”撰稿人的身份,在云南境内进行了一场长途旅行。他从香港乘船到越南海防,从河内乘坐米轨火车,经老街、河口、开远抵达昆明,与美国植物学家约瑟夫·洛克博士结伴同行,经安宁、禄丰、楚雄、祥云、弥渡、巍山抵达大理。后途经漾濞、永平、保山、腾冲,由曼线出境进入缅甸八莫。在旅途中,斯诺逐日撰写游记,向美国的报刊供稿,后来,这些稿件编辑为《马帮旅行》一书出版。

巍山稻谷丰收 摄影/ 东方IC

埃德加·斯诺在越南与云南境内昆明至大理的旅程,路线与唐代南诏与交趾的交通路线一致,但交通方式已经发生了天翻地覆的变化,它预示着一个崭新的工业社会已经来临。从越南河内到云南昆明,斯诺搭乘在滇越铁路上运行的火车,省城到大理的马帮通道也加入了新元素,从昆明到老鸦关的路段修筑了公路,斯诺与洛克搭乘汽车,沿着公路走了35 英里的路程。这段车程耗时3 个小时,而同样的路程,马帮走了整整两天。

在老鸦关下车之后,斯诺一行开始了真正意义上的马帮旅行,骑马行走在由东向西的古老驿道上。斯诺经弥渡红岩(旧称白崖)进入巍山,在城边地势较高的一座寺庙中住宿。在寺庙里可以眺望巍山坝子,坝子里正在下雨,雨点落在翠绿的庄稼地里,一些穿着羊皮和蓑衣的农民正在雨中劳作,这场景让他联想到日本大和时期的一幅风景画。

第二天,斯诺启程赶往大理,他沿着红河朝北方赶路,坝区的旅程中,全程都置身于静谧的红色群山和浓荫密布的红河源河谷中。

柴枫子:红河源的发现与确认者

每个时代,都有一些执著于自己内心的行者,他们怀着对大地浓烈而真诚的爱和敬意,通过行走感知山川和河流,并在行走中提纯灵魂,充盈生命,徐霞客正是一位这样的行者。当代,也有人沿着他的足迹,继续着未尽的旅程。

如果没有柴枫子的行走,红河源头的发现与确认,可能至今仍是一个未知数。

1996 年2月,供职于云南天文台的柴枫子办理了停薪留职手续,只身一人踏上了孤独的旅程。1996 年3月4日至2001 年11月24日,柴枫子用将近6 年时间,完成云南怒江、独龙江、澜沧江、红河、南盘江和金沙江六大水系干流全程的徒步考察。他的行走没有任何功利性,只是虔诚地用双脚去丈量云南的山山水水。在这场漫长的行走中,他最重要、社会影响最大的收获是确认了红河源头所在地——巍山县永建镇红河源村羊子江“额骨阿宝”。红河源村原名“永建村”,在红河源被确认位于村境内后,更名为“红河源村”。

对红河源的寻访,柴枫子倾注了巨大的心力和激情,在总结这次考察时,他自陈:“我知道,有些意义,我绝不能辜负。它们如此沉重,又如此地强烈和明亮,在我生命里回荡。”

早在清朝康熙年间,西河(阳江)是红河上游正源、西河源头位于巍山北部花盘山中的事实就已经得到确认,志书记载:(阳江)源出(巍山)甸北花判诸涧。但长期以来,社会各界对此的关注度并不高,红河源头的具体地点也未被确定,它仍旧是模糊的,甚至是虚化的。如同一枚被灰尘掩盖的明珠,红河源在时光中静候,等待一个人走近它,发现它,拂去覆盖它的厚重灰尘,那时,它将发出璀璨耀眼的光芒。如同感知到了命运的召唤一般,柴枫子走进了红河源。

1999 年年初,柴枫子完成了苍山山脉峰脊线的全程纵越,在洱海中的金梭岛度过春节后,他转向巍山县,开始了寻访红河源头的旅程。柴枫子穿过西洱河河谷,进入大理市南边的太邑乡——太邑乡与巍山北部的永建镇接壤,这里是哀牢山的起始之地,也是红河的源始之地。经过五个多小时的山路,柴枫子越过澜沧江与红河分水岭线的最北段,抵达太邑乡乌栖村。乌栖村是一个彝族山寨,是大理市海拔最高的村子,位于分水岭下部澜沧江西洱河流域一侧,靠近巍山西河上游羊子江顶点。

哀牢山梯田 摄影/ 图虫创意

左:红河源头羊子江 摄影/ 陶冶

右:红河源碑正面 摄影/ 陶冶

当晚,柴枫子在乌栖村公所住下,3月4日起,他开始对羊子江红河源域水流和水脉进行考察。通过近一个月的反复踏勘,柴枫子确认了红河源头的所在地——巍山西河上游羊子江顶点。这里是哀牢山的最北端,也是澜沧江流域与红河流域分水岭的顶点。柴枫子用了一大串形容词描述红河源:柔和、宁静、安详、朴素、清洁、纯净、宽不盈尺……

除了进行实地踏勘以外,柴枫子还从地质、地理、历史文化意义等方面对红河源进行了严谨、详细的论证,以科学的方式得出结论:巍山西河是红河上游干流,其源(额骨阿宝)即红河之源。

红河上游干流有三条相临的河流:巍山西河、南涧的南涧河、发源于祥云县的弥渡河,在特定历史时期内,人们对三河中的哪一条是红河上游干流存在一些争议。比如,徐霞客曾实地考察过弥渡河,认为弥渡河是红河上游干流。

为了验证红河上游正源的归属,柴枫子对三条河都进行了踏勘,并对三条河的水文数据、支流、地质、地理进行了对比。巍山河的河长、多年平均径流量、径流面积、流域平均降水量、多年平均降水量等水文数据都大于弥渡河与南涧河。考察弥渡河时,柴枫子尤其细致,弥渡河河口枯水流量为每秒0 至0.1 立方米,且每年均有一段时间断流,其情形与徐霞客笔下“水若衣带”的记述一致。弥渡河河口水流缓慢而浅,柴枫子特意卷起裤腿涉水渡过河床,而巍山的河口处水流湍急,水较深,赤脚渡过是无法实现的。通过对巍山河、弥渡河、南涧河的综合考察,柴枫子再次确认了自己的结论:巍山河(西河)是红河的干流和正源。

1999 年3月10月,柴枫子与红河源群众一同发出倡议——在“额骨阿宝”立一块红河源碑,以此对红河源进行确认。这个民间发起的倡议,迅速成为大理州有关部门的正式举动。红河源发源于大理巍山哀牢山羊子江顶点的事实,经过大理州水利水电局、大理州水利水电勘测设计院和各有关部门的审议,得到了一致肯定和认定。

柴枫子发现红河源的这段时间,正是各地旅游业方兴未艾之际,政府部门一定已经意识到“红河源”将为当地的旅游业、经济、社会发展带来巨大影响。经过一个阶段的协商,政府部门同意在额骨阿宝树立红河源碑。

红河源碑全称为“额骨阿宝-红河源碑”,碑体材质为大理苍山青石,碑高199.9 厘米,宽99 厘米,厚19 厘米,取1999 年之意。石碑正面,写着“大红河源 额骨阿宝”八个大字。“大红河源 额骨阿宝”上方,刻着柴枫子礼赞红河源的碑文,他用诗意的笔触写道:“大地的复兴和丰盈,是我的美,是我波澜壮阔的美。生命的源流,从此而发动,如日之升真真而从容,如光之盈源源而深入,向着充分,在祖国之南……”石碑背面篆刻着《红河源祭》,作者同为柴枫子,这是一篇饱含深情的碑文:“这里,是元江红河的主流之源……它的第一滴水,是在这里发生、形成,和成长起来的,它的浩瀚之水、奔腾之势,从此而始……”

红河源碑碑体重2 吨,加上碑座、基座石条,重逾6 吨,立碑当天,时逢下雨,乌栖村的32 位村民合力,才冒雨将沉重的碑体扛上了山脊。当时,乌栖村共有980 余村民,他们不但在立碑中出工出力,每位村民还自发捐款1 元,作为立碑的经费。

红河源碑的树立对于红河源头的确定是一个具有重大历史意义的标志性事件,意味着民间、官方对红河源头的共同确认。

红河源碑树立后,吸引了社会和官方的共同关注,各种后续宣传和话语塑造纷至沓来。行政村 “永建村”更名为“红河源村”即是一个典型事例。几乎在同一时期,巍山县城的一条道路被命名为“红河源路”,一家旅行社也以“红河源”作为名字。随着时间的推移,红河源的知名度越来越大,其意义和内涵也越来越深入人心。

在考察并确定了红河源,树立了红河源碑后,柴枫子离开“额骨阿宝”,踏上了沿着红河徒步的旅程。事了拂衣去,深藏身与名。柴枫子不但是一位文人,还是一位侠客。在沿着红河行走的过程中,柴枫子发出感慨,认为自己的心已经被“中部云南辽阔山河浩瀚无比的美”填满。

河流在流淌的过程中,会不断地充盈自己,这充盈同时也是一种损耗和消磨。柴枫子也如同一条河流,在漫长的行走中,他获得了生命和内心的充盈,同时,艰辛的行走也在一点一滴透支、消耗着他的生命力。2014 年7月4日,柴枫子病逝于云南昆明。

柴枫子沿着江河徒步时,用一个绿色的背包装行李,这个背包陪伴他走遍了云南的六大水系。柴枫子去世后,他的弟弟说,他将用这个背包背着哥哥的骨灰盒,去实现他重回充满着大爱的大江大河的怀抱中——长江第一湾和红河源发源地。