斜外侧腰椎椎间融合术联合后路经皮椎弓根螺钉内固定术治疗单节段腰椎滑脱症早期临床效果观察

张小平,胥 云,闫 康,郭卫东,鲍小明,郭时空,廖 博

空军军医大学附属唐都医院 骨科,陕西 西安 710038

腰椎滑脱症是骨科的一种常见病,其发生率约为5.4%[1-2],临床表现主要有腰骶部疼痛不适伴或不伴有下肢放射痛、下肢麻木无力、间歇性跛行等,滑脱严重时可累及马尾神经,出现鞍区麻木不适和大小便障碍,严重影响患者的生活和工作。对于症状严重、明显腰椎失稳或保守治疗无效的腰椎滑脱患者,手术治疗是一种很好的选择[3],其目的是缓解患者的临床症状,恢复腰椎正常的生理曲线。腰椎椎间融合术(lumbar interbody fusion,LIF)是治疗腰椎滑脱症的常用手术方式,目前普遍采用的是后路腰椎椎间融合术(posterior lumbar interbody fusion,PLIF)和经椎间孔腰椎椎间融合术(transforaminal lumbar interbody fusion,TLIF),虽临床疗效良好,但对椎旁组织损伤大,可导致长期慢性腰痛[4-5];且操作属于椎管内操作,有神经根和硬膜损伤的风险。随着微创融合技术的发展,外侧腰椎椎间融合术(extreme lateral interbody fusion/direct lateral interbody fusion,XLIF/DLIF)得以临床应用[6],该术式通过腹膜后、劈开腰大肌入路,到达椎间隙,在直视下行椎间盘切除及椎体间融合操作,目的是通过椎间松解置入融合器增加椎间隙的高度,增大椎间孔和中央管的面积,实现间接减压。与传统后路手术比较,XLIF/DLIF不进入椎管,具有创伤小、手术时间短、术后腰背部疼痛症状轻等优点。但由于该术式为经腰大肌入路,具有腰大肌损伤和腰丛神经损伤的风险,文献报道其腰丛神经损伤发生率为0.7%~23.0%[7]。斜外侧腰椎椎间融合术(oblique lumbar interbody fusion,OLIF)是法国学者Silvestre于2012年提出的新型微创LIF[8],现已广泛应用于腰椎疾病的治疗。该术式利用腰大肌及腹主动脉之间的自然间隙到达椎间隙进行椎间处理,避免了腰椎后路手术对椎旁肌肉的损伤,也降低了外侧LIF对腰大肌和腰丛神经损伤的风险。其属于微创通道下操作,具有手术创伤小、手术时间短、术中出血量少、住院时间短及快速康复等优势;并可置入具有一定前凸角度的宽大融合器,提供充分的椎间隙撑开,达到间接减压和融合的目的。本研究旨在观察OLIF联合后路经皮椎弓根螺钉内固定术治疗单节段腰椎滑脱症的早期临床效果。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析空军军医大学附属唐都医院自2016年6月至2018年1月收治的32例单节段腰椎滑脱症患者的临床资料。纳入标准:临床症状表现为严重的腰痛伴或不伴有下肢根性症状或间歇性跛行,且经严格保守治疗3个月无效;影像学提示Ⅰ、Ⅱ度的退变性或峡部裂型腰椎滑脱症,关节突关节未融合;L2~L5单节段病变;患者症状、体征及影像学检查一致。排除标准:严重的骨质疏松(T<-3.5);责任节段存在巨大的游离型的椎间盘突出;存在发育性椎管狭窄;椎间隙已自发融合或伴有椎体前方骨赘形成;既往腹部手术病史;合并有全身严重疾病或不能耐受手术。32例患者中,男性13例,女性19例;平均年龄(56.6±11.3岁);退变性滑脱18例(Ⅰ度14例,Ⅱ度4例),峡部裂型滑脱14例(Ⅰ度8例,Ⅱ度6例);病变节段在L3~L4者8例,L4~L5者24例;主诉慢性腰痛32例,腰痛伴间歇性跛行23例,腰痛伴下肢根性症状9例。患者及其家属均签署知情同意书。本研究经医院伦理委员会批准。

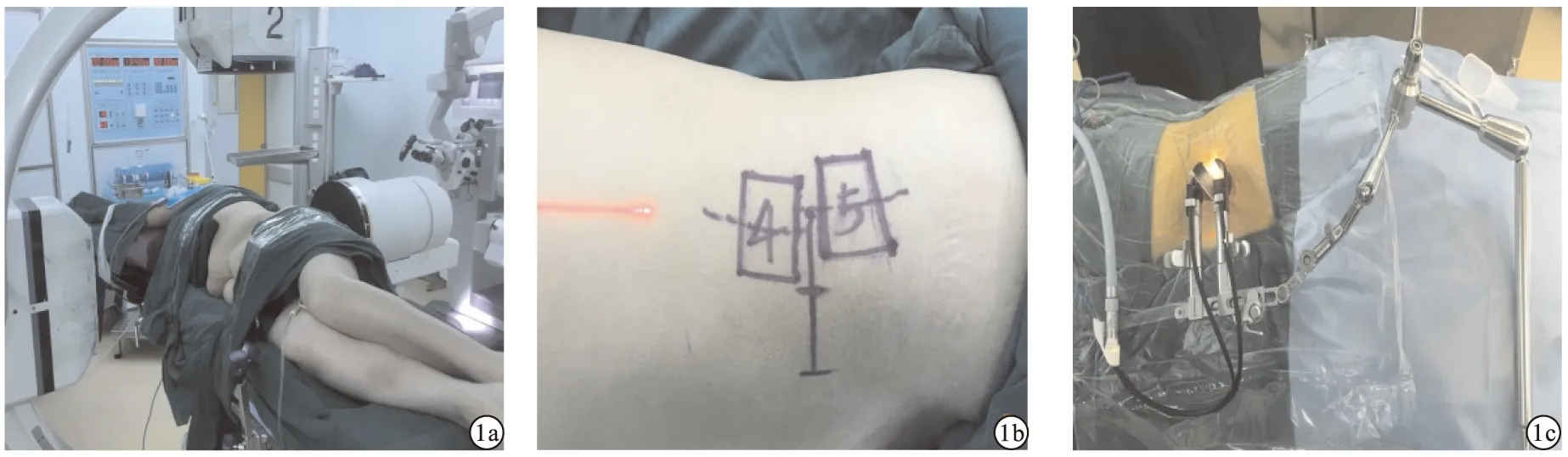

1.2 手术方法 患者均接受OLIF联合后路经皮椎弓根螺钉(OLIF25,Medtronic公司;UPASS Ⅱ系统,山东威高公司)内固定术治疗。所有患者均由同一位经验丰富的临床医师完成手术。患者全身麻醉后取右侧卧位(图1a),术前根据G臂透视定位确认目标节段;于腹侧距离目标椎间隙体表投影中点处3 cm取一长约4 cm的横行手术切口(图1b)。切开皮肤和皮下组织,顿性分离腹壁肌肉直至腹膜后间隙;手指将腹膜向前推移到达腰大肌前缘,将腹膜推向腹侧,显露腰大肌与腹主动脉的间隙;触及目标椎间盘,置入定位针,G型臂透视定位,确认目标间隙无误后,逐级放置OLIF扩张通道,最后将扩张工作套管与蛇形臂连接并固定于手术床(图1c)。在上一椎体的下终板平面置入稳定针固定工作通道,适度撑开,充分显露目标椎间盘。切除椎间盘,铰刀处理残余椎间盘组织后处理终板软骨,同时突破对侧纤维环;试模后选取合适的腰椎融合器,将填有异体骨的融合器置入椎间隙中。再次透视确认位置良好后,查无活动性出血,逐层缝合伤口,无菌敷料覆盖。改体位为俯卧位,G型臂辅助下,通过经皮置入椎弓根螺钉4枚,经G型臂透视无误后安装钉棒系统,逐层关闭切口。

图1 手术过程(a.手术体位为右侧卧位,屈膝并屈髋;b.体表标记及手术切口;c.通道大体摆放)

1.3 术后处理 术后常规给予抗生素预防感染,激素、甘露醇神经消肿,甲钴胺营养神经。术后1 d复查腰椎X线正侧位;1~2 d在腰围保护下下地活动,避免负重;术后1个月内佩戴腰围下地负重日常活动。所有患者至少随访1年,定期复查。

1.4 观察指标 观察围术期情况(手术时间、术中出血量等)和并发症发生情况;同时,比较手术前后腰痛视觉模拟疼痛评分(visual analog scale,VAS)、腿痛VAS评分、Oswestry功能障碍指数(oswestry disability index,ODI)、影像学相关指标。影像学相关指标检测:患者接受腰椎CT及MRI检查,相关指标包括椎间隙高度、椎间孔高度、硬膜囊矢状径、椎体滑脱率。椎间隙高度:X线侧位片椎间隙前缘高度与椎间隙后缘高度的平均值。椎间孔高度:CT经过椎弓根中部截面测量椎间孔高度。硬膜囊矢状径:MRI在目标节段的轴位层面测量硬膜囊的前后径。椎体滑脱率:X线侧位片测量椎体滑移距离和下节段椎体上终板前后径。

椎体滑脱率=椎体滑移距离/下节段椎体上终板前后径×100%

2 结果

2.1 围术期情况 所有患者均顺利完成手术,平均手术时间(103.9±21.1)min,平均术中出血量(72.3±16.4)ml,术中无血管损伤,所有切口均Ⅰ期甲级愈合。

2.2 手术前后腰痛VAS评分、腿痛VAS评分及ODI比较 患者术后均获得随访。患者术后1周,术后3、6、12个月及末次随访时的腰痛VAS评分、腿痛VAS评分均低于术前,差异有统计学意义(P<0.05);术后3、6、12个月及末次随访时的ODI均低于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 患者手术前后腰痛VAS评分、腿痛VAS评分及ODI比较

2.3 手术前后影像学相关指标比较 患者术后1周、术后6个月及末次随访时的椎间隙高度、椎间孔高度、硬膜囊矢状径均大于术前,差异有统计学意义(P<0.05);椎体滑脱率低于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。32例患者共G型臂辅助下置入椎弓根螺钉128枚,置钉准确率为100.0%(32/32)。

表2 患者手术前后影像学相关指标比较

2.4 并发症发生情况 术后出现左大腿表面麻木2例(6.3%),1周后消失;屈髋无力2例(6.3%),2周后自行恢复。1例(3.1%)因融合器置入过深,术后出现右下肢症状,再次原手术切口OLIF入路调整融合器位置后,症状消失。无腹膜后血肿、输尿管损伤、逆向射精、肠道及腰丛神经损伤等并发症。

3 典型病例

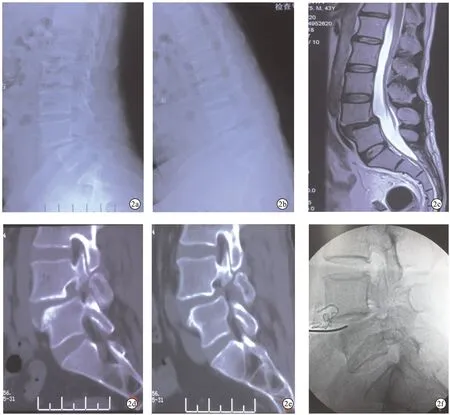

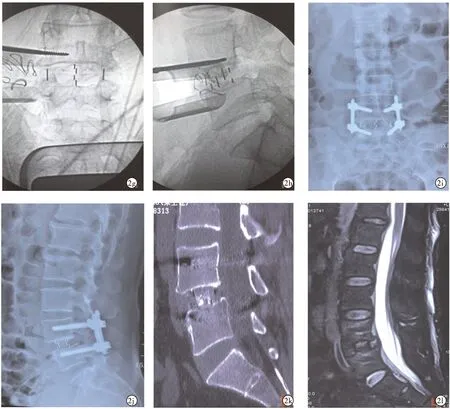

患者男性,43岁,腰椎峡部裂型滑脱,行OLIF联合后路经皮椎弓根螺钉内固定术治疗,术后恢复良好,痊愈出院。见图2。

图2 腰椎峡部裂型滑脱患者手术前后影像学图片(a~b.术前X线示L4椎体失稳伴Ⅰ度滑脱;c.术前MRI示椎管内无压迫;d~e.术前CT示L4椎体双侧峡部裂;f.术中责任节段定位;g~h.术中OLIF融合器置入后,L4~L5椎间隙高度恢复良好,滑脱复位良好;i~j.术后X线示L4~L5椎间隙高度恢复及滑脱复位良好,稳定性佳;k~l.术后CT和MRI示滑脱复位良好,椎管内无压迫)

4 讨论

腰椎术后残留的腰背疼痛与后路广泛的肌肉组织剥离、肌肉组织失神经化、疤痕数量增加等密切相关,椎管内操作对硬膜和神经的干扰会使复发性神经根型疼痛高出3倍以上[9]。OLIF经由腹膜后大血管与腰大肌之间的自然间隙入路,可避免传统后路手术对椎旁肌群骨膜下的剥离,保留后方韧带复合体,减少损伤和出血。与XLIF/DLIF比较,OLIF可减少对腰大肌和腰丛神经的损伤,还能够避免大血管损伤和逆行性射精等。因此,OLIF近年来逐渐成为脊柱外科医师治疗腰椎退行性疾病的新选择[10-11]。

OLIF术中切口约4 cm,双节段病变亦可在4 cm切口下通过“滑动窗口”完成椎间处理;且术中顿性分离、通道下操作,创伤小,出血少。本组患者平均术中出血量为(72.3±16.4)ml,且术后无需引流。Fujibayashi等[12]研究报道,单节段OLIF的Stand-alone手术出血量平均为17.6 ml;方忠等[13]发现,OLIF结合后路经皮固定治疗腰椎滑脱手术的出血量平均为(57.8±20.6)ml。OLIF间接减压的机制是通过置入体积足够大的椎间融合器并横跨椎体骺环,撑开椎间隙,恢复椎间隙和椎间孔高度,由于纤维环、黄韧带及后纵韧带的张力作用,韧带组织重新整复,导致椎间孔高度及中央管面积增大,达到神经硬膜间接减压的目的。有文献报道,OLIF术后椎间隙高度可增加42%~89%,椎间孔面积可增加25%~66%,椎管面积可增加30%~43%[14]。Sato等[15]对20例腰椎滑脱症患者实施OLIF,术后临床效果满意,椎间隙高度增加了61%,轴向及矢状位椎管直径分别增加19%及21%(左)、39%(右)。有研究报道,OLIF并发症的发生率为0~48.3%[10,16]。最常见的并发症是屈髋无力、大腿前内侧和腹股沟区的麻木不适等;偶有血管、输尿管、交感神经损伤,神经功能损伤及融合器位置改变等。OLIF主要有以下几点优势:(1)在腹部大血管鞘及腰大肌之间游离出目标椎间隙,行斜侧方入路切除椎间盘,减少腰后部肌肉的损伤,有助早期腰部功能的恢复;(2)避免了对椎管内的干扰,减少神经根粘连与损伤的风险,同时保留了前纵韧带及后纵韧带,有利于椎体间稳定性的维持;(3)可以有效提高椎间隙高度及椎间孔面积,并对后纵韧带及黄韧带重现整复,间接改善神经根管及中央管狭窄;(4)由于不穿过腰大肌,避免了腰丛神经损伤所引起的下肢功能障碍;(5)由于其椎间融合器的特异性,前缘较后缘略高,融合器较大,具有较好的恢复腰椎生理曲度和良好的椎间融合。在手术操作过程中,需注意以下几点:(1)铰刀处理过程中需打穿对侧纤维环,做到对侧彻底的松解;(2)对于骨量减少或间隙狭窄,伴或不伴骨性增生者,不可刮刀强行撑开椎间隙,避免终板损伤;(3)为保证融合器位置的准确,在椎间处理过程及试模置入时采用“垂直手法”;(4)若需更好地恢复腰椎前凸,融合器可置于Moro分区的1、2区(偏前缘),若需更好地扩大神经根管及中央管,融合器可置于Moro分区的3、4区(偏后缘)。

本研究主要局限性在于:样本数量少,随访时间短,缺乏随机对照研究;早期腰腿痛的改善效果明显,但远期临床效果观察需进一步长期的随访和多中心大样本的系统研究。

综上所述,OLIF联合后路经皮椎弓根螺钉内固定术治疗单节段腰椎滑脱症的早期临床效果显著,其微创、安全、有效,可明显减少术中出血量,降低术后并发症发生风险,利于滑脱复位,扩大椎间孔和硬膜囊的面积以发挥间接减压作用,改善腰腿痛症状。