人工股骨头置换术对超高龄不稳定型股骨转子间骨折伴骨质疏松症治疗的近期临床疗效

杨朝旭,田 志,邢 栋,魏景超,李旭明,李文毅

(河北省人民医院骨科,石家庄 050051)

随着社会老龄化日益加剧,发生股骨转子间骨折的老年患者数量呈逐年上升趋势。有研究[1]表明,股骨转子间骨折老年患者病死率14%~36%,其原因主要是骨折后长期卧床并发症或原有内科疾病恶化。股骨转子间骨折是指股骨颈基底至小转子水平以上部位所发生的骨折[2]。由于老年人多伴有骨质疏松症,所以当发生股骨转子间骨折时多表现为不稳定型,长期以来手术复位内固定为首选治疗方法,不仅可以有效避免非手术治疗长期卧床引发的各种并发症,还有效地提高临床疗效[3]。而对于90岁以上的超高龄患者,因为其基础疾病多,手术耐受力差,如何选择最适合的手术方案变得尤为重要。20世纪70年代国外对老年不稳定型股骨转子间骨折,采用人工股骨头置换术进行治疗,取得良好疗效,但在我国目前争议颇多。本研究回顾性分析2018年1月—2019年7月笔者医院采用防旋型股骨近端髓内钉和人工股骨头置换两种方法治疗收治超高龄(≥90岁)不稳定型股骨转子间骨折伴骨质疏松症患者。

临床资料

1 一般资料

纳入标准[4]:均符合不稳定型股骨转子间骨折临床诊断;年龄≥90岁;均伴有不同程度骨质疏松, 骨质疏松情况依据Singh股骨骨小梁分级系统Ⅲ ~ Ⅳ 级;均无重大创伤及手术史;精神状态正常。排除标准:合并肢体多处骨折;原发或继发性疾病引起的病理性骨折;合并严重心、肺、肾等功能不全,内科、麻醉科医师术前评估不能行手术治疗。

本组超高龄(≥90岁)不稳定型股骨转子间骨折伴骨质疏松症患者96例,男性42例,女性54例;年龄91~106岁,平均95.8岁,均为摔伤导致骨折。根据患者术式不同(患者自愿选择)分为髓内钉内固定组与股骨头置换组,各48例,髓内钉内固定组行防旋型股骨近端髓内钉治疗,股骨头置换组行人工股骨头置换治疗。髓内钉内固定组男性22例,女性26例;年龄91~106岁,平均96.2岁。Evans-Jensen骨折分型:Ⅲ型30例,Ⅳ型18例。股骨头置换组男性20例,女性28例;年龄92~105岁,平均95.6岁。Evans-Jensen骨折分型:Ⅲ型28例,Ⅳ型20例。术前均由骨科医师、麻醉科医师进行临床评估。两组患者骨折分型、年龄、性别等一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05)。患者及其家属签署参与研究及手术知情同意书,本研究获医院医学伦理委员会批准(K-2017-905)。

2 手术方法

术前完善相关检查,早期给予患者患肢皮牵引,并进行消肿、止痛、低分子肝素抗凝等治疗,所有患者手术风险进行系统性评估,并对患者全身情况进行调整,如无手术禁忌尽早行手术治疗。骨折至手术时间1~7d,平均3.6d。

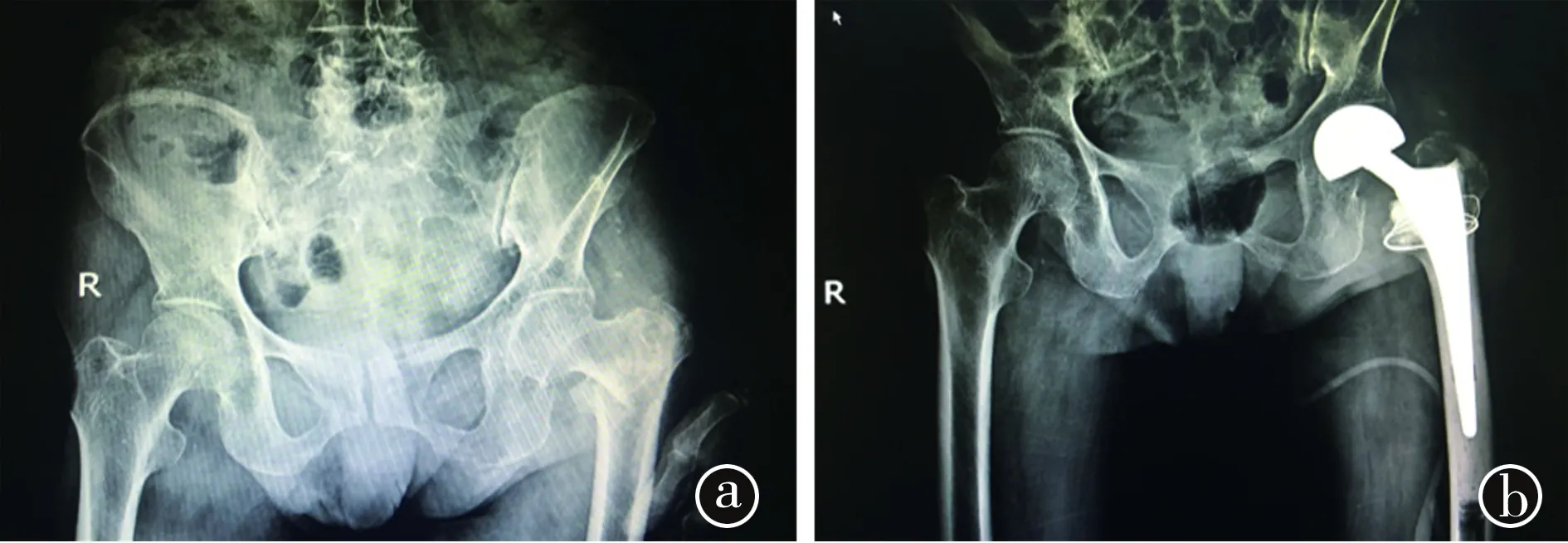

股骨头置换组:行腰硬联合麻醉,患者取侧卧位,对术区常规消毒,铺巾。取髋关节外侧入路,切开皮肤和皮下组织、阔筋膜张肌,于臀中肌大转子附着点前中1/3处纵行切开,并向下切开股外侧肌,注意切口近端的高度勿损伤臀上血管神经的分支,显露并切开髋关节囊,复位骨折块。暂用多把点状复位钳及克氏针维持复位,小转子上1.5cm处截骨,取出股骨头,清理髋臼窝,去除髋臼内软组织,保留髋臼横韧带完整。左下肢屈曲、内收、外旋位,满意暴露股骨颈截骨端,复位大、小转子及股骨距并用布巾钳、克氏针临时固定,峨眉刀紧贴大粗隆内侧壁开通髓腔,保持15°前倾,用不同型号髓腔锉扩髓,安装合适大小股骨柄假体试模作为转子部髓内支撑。用钢丝导向器导入3根直径1.0mm的钢丝捆扎固定大、小转子骨块,重建股骨距,先拧紧1道钢丝。卸下假体试模,脉冲枪大量庆大霉素生理盐水冲洗髋臼及股骨髓腔,调制骨水泥,使用骨水泥填塞髓腔,保持15°前倾植入股骨柄假体,待骨水泥凝固后再拧紧另2道钢丝。安装合适大小双极股骨头假体,复位关节,缝合关节囊及重建臀中肌前1/3止点,关闭切口并放置负压引流管。术后关节腔用持续负压引流管引流。见图1。

图1 患者女性,95岁,摔倒致左股骨粗隆间骨折。行人工股骨头置换术,术中修复股骨距及大小转子。a.术前双髋正位X线片;b.术后双髋正位X线片

髓内钉内固定组:行腰硬联合麻醉,平卧于牵引床,足套复位骨折,患肢及躯干适当内收。复位满意后,对术区常规消毒、铺单,自大转子顶点上3cm向后上作长3~5cm纵行切口,对臀大肌进行钝性分离,自臀中肌与梨状肌之间暴露大转子顶点。C型臂X线机透视下,于大转子尖端稍外侧向股骨髓腔内打入1枚导针,使导针位于股骨髓腔正中,用空心钻头沿导针进行开口扩髓。将安装瞄准器的防旋型股骨近端髓内钉主钉沿导针插入髓腔,C型臂X线机透视下调整主钉的深度,保持合适的前倾角。于正位X线片图像通过近端锁钉孔判断主钉打入深度,使螺旋刀片能经过股骨颈中下部靠近股骨矩上方。以专用130°瞄准器,保持10°前倾角,经套筒向股骨头钻入1枚导针,透视下调整导针的位置,使导针在正位X线片上位于股骨颈中下1/3处、侧位X线片上位于股骨颈正中。取合适长度的螺旋刀片在解锁状态下敲击打入股骨颈,适当松解患肢牵引,顺时针旋转插入器,使螺旋刀片处于防旋状态。在远端瞄准器引导下安装髓内钉主钉远端静止型锁定螺钉,然后安装尾帽。冲洗、放置引流管,缝合切口。股骨转子间骨折复位的满意标准[5]:正位X线片透视下股骨颈干角为125°~135°,侧位X线片透视下骨折端向后成角≤10°。导针最佳位置标准:正位X线片透视指向股骨头顶点,侧位X线片透视位于股骨颈中轴线上。见图2。

图2 患者女性,94岁,摔倒致左股骨粗隆间骨折,行防旋型股骨近端髓内钉内固定术。a.术前患侧髋关节正位X线片;b.术后患侧髋正位X线片;c.轴位X线片

3 术后处理

术后行2代头孢类抗生素静脉滴注3d,密切观察患者引流物性质和引流量,术后放置引流管24~48h。患者麻醉恢复前行双侧下肢气压治疗,麻醉复苏后开始进行肌肉收缩和踝泵练习,鼓励患者早期进行患肢功能锻炼,术后12h开始给予低分子肝素抗凝治疗,直到术后14~35d。定期对患者进行X线片复查;应用钙剂、骨化三醇等进行抗骨质疏松治疗。

4 观察指标

Harris评分[6]:两组患者术后3个月、1年采用髋关节Harris评分对髋关节功能进行评定,内容包括疼痛、关节功能、患肢畸形、关节活动度。总计100分,优:90~100分;良:80~89分;可:70~79分;差:<70分。优良率=(优例数+良例数)/单组总例数×100%。相关指标的检测:评估两组患者手术相关性指标,其中包括手术时间、手术出血量、开始下地负重行走时间及术后并发症(泌尿系感染、下肢深静脉血栓形成、坠积性肺炎等)发生情况。

5 统计学分析

结 果

两组患者手术时间、下地负重行走时间比较差异有统计学意义(P<0.05);术中出血量比较差异无统计学意义(P>0.05)。髓内钉内固定组发生术后并发症4例,分为泌尿系感染2例、患肢深静脉血栓形成2例;股骨头置换组2例,均为坠积性肺炎,两组患者并发症发生率比较差异无统计学意义(P>0.05)。两组患者术后并发症经治疗后均痊愈。见表1。

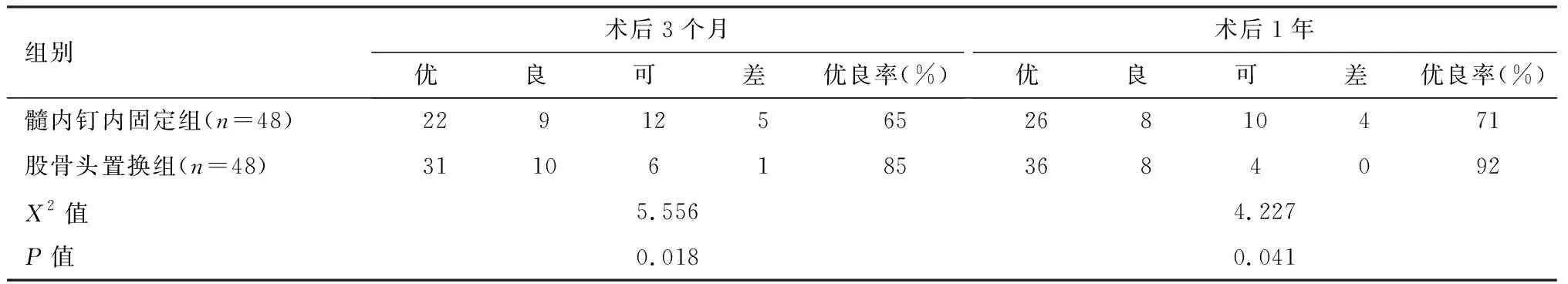

所有患者随访至少12个月。两组术后Harris评分研究结果显示,术后3个月、1年优良率股骨头置换组均优于髓内钉内固定组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者手术相关指标比较

表2 两组患者术后3个月、1年Harris评分比较(n)

讨 论

随着生活水平及医疗条件的提高,我国人口平均寿命不断提高,对于90岁以上的超高龄老年人数也不断增多。超高龄老年患者的不稳定型股骨转子间骨折大多是在骨质疏松的基础上,加以外力作用导致骨骼失去正常的力学特性,骨骼强度显著下降,而外力只是骨折的一个诱因[7]。老年患者随着年龄的增长其身体机能显著减退,活动能力减弱加之骨质疏松的存在,轻微创伤极易导致股骨转子间骨折。传统的非手术治疗由于需长期卧床,可能引发多种并发症威胁患者生命。早期进行手术治疗可以提高生存率,尽早使患者下床活动,减少卧床并发症的发生率,提高临床疗效。

选择正确手术方式对患者预后有十分重要的意义,目前对合并骨质疏松症的不稳定型股骨转子间骨折主要的手术方法有人工股骨头置换术与防旋型髓内钉固定术。其优点:螺旋刀片对股骨头颈骨质内的破坏较少,具有加压及防旋的双重作用[8];主钉锁钉孔与钉尾的距离较长、锁孔为椭圆形,允许纵向滑动,最大限度地减小应力集中[9];主钉的外翻角设计,方便从大转子顶点置入,减小破坏股骨近端的血液供应[10]。

但是防旋型髓内钉对骨质要求较高,由于超高龄患者年龄偏大,年龄越大促进骨折愈合的生长因子量越少、活性越差,骨质疏松程度重,髓内钉把持力相对较弱。对于超高龄不稳定型股骨转子间骨折且伴有骨质疏松的患者,内固定治疗易出现髋内翻、患肢缩短、内固定失效、头钉穿出、骨折延迟愈合或不愈合等并发症,发生率高达36%~56%[11-12]。老年患者在术后往往管理困难,患者不合作,增加内固定术后并发症出现的风险。如果股骨转子间骨折粉碎严重,髓内固定系统的主螺钉失去固定力点,易造成内固定不牢或失效。有研究显示对于超高龄Evens-Jensen分型Ⅲ型及以上合并严重骨质疏松的股骨转子间骨折,防旋髓内钉固定术更易发生主螺钉松动及股骨头颈切割[13]。

国外对老年不稳定型股骨转子间骨折,采用人工股骨头置换术进行治疗,取得良好疗效。多数报道认为人工股骨头置换适用于股骨转子间骨折晚期出现骨不连、畸形愈合、创伤性关节炎等并发症患者,转子间骨折是否I期行人工关节置换目前尚存在争议。

本文针对防旋型股骨近端髓内钉和人工股骨头置换治疗超高龄不稳定型股骨转子间骨折伴骨质疏松症的临床效果进行研究分析结果显示,术后3个月髓内钉内固定组术后优良率65%,股骨头置换组85%,术后1年髓内钉内固定组术后优良率71%,股骨头置换组92%,两组患者比较差异有统计学意义(P<0.05);两组患者手术时间、下地负重行走时间比较差异有统计学意义(P<0.05);术中出血量比较差异无统计学意义(P>0.05)。髓内钉内固定组患者术后并发症发生例数为4例,股骨头置换组2例,两组患者比较差异无统计学意义(P>0.05)。本研究显示人工股骨头置换治疗超高龄不稳定型股骨转子间骨折伴骨质疏松症较防旋型股骨近端髓内钉,能更好地恢复髋关节功能、更早下地负重活动,术中出血量差异无统计学意义。但人工股骨头置换手术过程需修复股骨距及大小转子,需钢丝捆绑固定骨折块,导致手术时间较长。

人工股骨头置换治疗超高龄不稳定型股骨转子间骨折可避免内固定治疗的缺点,使患者迅速恢复至损伤前的活动功能水平,患肢可尽早下地负重活动。既往研究显示其可减少卧床并发症的发生及原有合并内科疾病的加重[14]。Kesmezacar等[15]认为人工关节置换与内固定比较,术后并发症方面差异无统计学意义,但患者能更早完全负重下地。人工股骨头置换术治疗超高龄不稳定型股骨转子间骨折关键是利用假体柄的内支撑作用重建股骨距、大小转子,注意股骨假体柄置入的深度和前倾角,重视软组织修复与重建,术后进行积极正确的功能锻炼。本研究的局限性在于病例数相对较少,随访时间偏短,其远期固定效果还有待于长期临床观察。

综上所述,超高龄不稳定型股骨转子间骨折伴骨质疏松症患者应用人工股骨头置换治疗的近期临床效果优于防旋型股骨近端髓内钉治疗,值得临床推广应用。