能源开发条件下的强烈地质动力现象特性

巴图金·安德里安·谢尔盖耶维奇,王志强,2

(1.莫斯科国立研究技术大学(MISiS),俄罗斯 莫斯科 119049;2.中国矿业大学(北京),北京 100083)

煤矿开采过程的冲击地压问题属于采矿工程和地质力学中长期存在的复杂问题之一。俄罗斯、中国和世界的其他国家,在冲击地压预防与预测方法的研究、地质动力现象的机理研究等方面,取得了大量的研究成果[1-8]。同时发现了冲击地压有向技术型地震转变的趋势[9-12],技术型地震的发现补充了地质动力现象,具有高度的社会和经济意义。地球内部和地表工程活动的技术型地震的出现被认为是一个重大的全球性的问题。学者们发现,暂时还没有足够的模型用来解释某地以及其他地方产生的对地球内部影响的技术型地震现象[13]。同时,有专家给出推测,即使是震级达到7级及以上的强烈地震与人类开发能源的影响也具有关联性。但是,在许多发生过的大型地质动力事件中,没有找到关于矿山岩体应力-应变状态形成地质机理的具有代表性观点的解释。例如,俄罗斯在2013年发生了巴恰特斯地震,震级为6.1,震中位于巴恰特斯露天矿的下方[14]。在这个工作中提出了一个假设,强烈冲击地压和地震诱导的特性和机理与地壳中极限应力状态的局部卸载区域有关,这个极限应力状态区域是在地壳板块的相互作用下形成的。关于在巨大的领域范围内地壳处于极限状态这一思想,是由И.М.佩图霍夫提出来,然后在他的研究中进一步得到发展[15]。

在上述研究成果中提出了假说,也就是强冲击地压、地震诱发的性质和机制与地壳中极限应力状态卸载区域相关,而这个极限应力状态区域是在地壳板块运动的相互作用下形成的。

1 理论部分与研究方法

1.1 利用地质动力区划方法划分采矿工程的危险区域

采矿工程的实践表明,矿井的地质动力危险现象的显现存在区域性。直到1975年左右开始逐渐明显确定,矿井的地质动力现象显现的危险性取决于岩体结构应力状态下的自然因素。在考虑构造应力场和现代板块结构的基础上,及早划分采矿工程危险区域的思想反映在地质动力区域规划方法中,这一方法是俄罗斯学者巴图金娜И.М.和佩图霍夫И.М.[16]在20世纪70年代末提出的。首先确定矿区开发条件下冲击地压显现的危险性,在此基础上划分出地质动力危险等级,地壳块体区域的划分是这个方法的主要目的。对地质动力危险显现的不同等级水平的现代地壳板块结构和构造应力场影响的概念是地质动力区域划分方法的基础。基于自然(地质动力)和技术两个系统相互作用的结果,在矿山岩体和地壳中能源开发的条件下,综合产生了相互交叉的新学科。所取得的研究结果不仅应用在具有冲击危险性的煤田中,而且第一次应用在油气井田、建筑物选址、管道等方面[15]。

1989年,中国开始研究地质动力区域划分方法。辽宁工程技术大学段克信教授、张宏伟教授与佩图霍夫И.М.、巴图金娜И.М.教授展开合作,首先对北票矿区进行了地质动力区划和冲击地压预测研究[17,18],然后在中国的其他矿井陆续展开研究,如淮南、平顶山、义马、大屯、鹤壁、鹤岗、阜新、南票和新汶等[19,20]。对地质动力区划方法的研究发展在中国分为三个阶段[21]:第一个阶段(1989年—1995年),辽宁工程技术大学与俄罗斯全苏矿山测量研究院(ВНИМИ)的展开合作,研究关于矿井地质动力危险性的预测问题,在中国北票矿区地质动力区划方法进行了成功应用,开发了岩体应力状态分析系统。第二阶段(1996年—2005年),辽宁工程技术大学创建了地质动力区划研究中心,将地质动力区划方法应用到中国煤矿冲击地压防治工作中。研究团队建立了多因素模式识别概率预测方法,并参与了巴图金娜И.М.教授对中国建立一级地质动力区划图的工作。第三阶段(2006年—),辽宁工程技术大学成立了地质动力区划创新团队,创建了地质动力环境评价方法,推进了地质动力区划方法在中国井工煤矿的冲击地压预测与防治方面的广泛应用[22,23]。2010—2018年间,中国矿业大学(北京)乔建永教授和巴图金娜И.М.教授领导的科研团队在华丰煤矿完成了地质动力区域划分的研究工作,在划分出6级断裂的基础上,该团队提及了一种有效防止冲击地压发生的采煤方法,并取得了一系列研究成果,在中国也被称为“负煤柱”采煤方法,实现了“矿井有震、巷道无灾”的防治效果。中国这一系列成果已在俄罗斯得到宣传,引起了俄罗斯学者的广泛兴趣,并受到持续关注[24,25]。

综上,根据地质动力区划方法的概念,采矿工程的危险区域形成是基于各个等级地壳活动板块相互主动影响的结果。

1.2 地壳极限应力概念

在地质力学方面,极限应用理论在解释冲击地压机理、支承压力区岩体运动、露天矿边坡稳定性等均得到了应用[1,2]。煤矿技术人员的研究表明,例如,岩层内部的机器运转、爆破以及其他对岩层边缘部分的影响,会立即引起极限应力状态区域的变化,岩层内部重新分布载荷,并向岩体深部转移[15]。在这个条件下,研究区域的煤层保留了弹性压缩势能积蓄的能力,而极限应力区域则被视为势能极限饱和区。如果这个区域的煤层卸载速度不高,那么会导致煤体出现弹射和冲击地压形式的脆性破坏。为了避免或者降低这个现象的产生,一般会采取一些特殊措施,例如降低采煤机割煤速度。

塞缪金Е.И.院士将前方最大支承压力区域称为“预破坏区”。在预破坏区域的整体岩块处于极限应力状态,覆岩的变形通过岩块移动产生,其中部分岩块可能处于弹性状态,处于弹性状态的部分岩块的移动造成预破坏区的变形,在这种情况下形成衰弱面。

佩图霍夫И.М.对采矿活动的发展过程进行类推,发展了能源地质动力理论,提出了基于地壳整体的极限应力状态理论[15]。地壳中极限应力状态是在水平挤压应力作用下形成的,并且首先在岩层表面达到极限状态。如果水平应力足够大,那么极限状态范围将会向地壳中更远端的岩层发展。处于极限应力状态岩层的特性(与煤层开采部分进行类比)也包括内部保存着弹性状态的部分(体积)。在这些条件中,受开采技术影响岩体可能出现不同的变形现象(弹性变形、技术和自然地震)。

文献[17]利用了地震学中的基本概念解释了强地震机理,实际上也是利用了地震发源区域岩体极限应力状态理论。在一系列研究成果中,如文献[26,27]直接指出,在地壳中存在着部分靠近极限平衡应力区域的岩体,这部分岩体对于部分区域形成了地质动力模型,可用来预先研究板块碰撞区域向块体内部逐步转移的变形[28]。

2 西伯利亚露天矿坑巴恰特斯地震的潜在性质

2.1 巴恰特斯露天矿的区域地质动力情况

2013年,库兹巴斯的巴恰特斯露天矿坑发生了地震,该地震属于煤田的大型技术型地震[14]。这次震级达到了6.1级,而震源直接位于露天矿边坡下方4km。巨大的能量与深度已经不能解释为简单采矿工程所引起的,这些论据与技术型地震特性相反。

2013年发生地震时,巴恰特斯露天矿开采深度约300m,长度约10km,宽度约2km。采矿工程活动中经常有规律地进行爆破,爆破过程中经常使用350t炸药量。库兹巴斯是第一批开始进行地质动力分区工作的露天矿[16]。库兹巴斯块体结构片段如图1所示。根据对先兆、冲击矿压显现性质和地震的研究工作,可以采取众所周知的实例,如地质动力灾害事件孕育范围R超过动力发源地尺寸L的10~20倍,甚至更多[29]。与此同时,地震发源区域尺寸L与地震能量(震级M)可以建立相应的数学公式[30],如下:

图1 库兹巴斯块体结构片段

lg(L) = 0.57M+2.64

利用这个公式,可以得到巴恰特斯地震在M=6.1级震级的条件下震源范围尺寸L可以达到不少于10km。根据余震范围尺寸监测,可以得出同样的结论。考虑到地震孕育范围R=(10~20)L,可以得到巴恰特斯地震范围R=100~200km。这个区域划分如图1中的灰色部分,它的尺寸与库兹巴斯这部分地壳活动板块的尺寸相适应。

巴恰特斯露天矿位于库兹巴斯西南部分的构造结构,这里反映出两个不同主应力坐标轴系的构造阶段[31]。对于库兹巴斯西南范围得到结论,现代最大挤压力的方向与南西—北东古应力之一的最大挤压力方向相一致[32]。在这个应力场中存在的北—东方向断层,如巴恰特斯的萨拉伊尔逆断层,经受了逆断层上盘发生向上移动趋势的活化进程,如图2所示。

图2 巴恰特斯露天矿地震的构造物理学模型

按照文献[7],巴恰特斯地震的主要推动力来自逆断层,震源深度为4km。从图2中可以看出,逆断层正交平面其中之一是南—西方向,假设存在的大型逆断层活化并发生移动,可能是萨拉伊尔逆断层,在局部应力场控制下发生了大型逆断层上盘的移动。

主要证据表明巴恰特斯地震具有技术特性,认为其震中位置直接位于巴恰特斯露天矿范围内。然而很难解释的是,总计深度320m的露天矿的采矿工程以什么形式触发震级6.1级、震源深度4km的地质动力事件[32]。但是可以尝试利用地壳极限应力状态的观点给出解释。

露天矿巴恰特斯地震的可能特性。如前所述,根据地震发源地尺寸L与震级M之间的经验关系表达式,震级M为6.1级,巴恰特斯地震发源地尺寸L在震源深度4km的条件下约为10km。在发源地尺寸10km和震源深度4km这种关系条件下,可以表明发源地尺寸从地表到地下占有一定的岩体范围,如图2所示。根据现代观点,地震发源区域类似于冲击地压发源区域,在这个区域发生了岩体的破坏。因此,可以将地震发源区域视为岩体范畴进行研究,在这个岩体领域内达到了极限应力状态。在巴恰特斯露天矿的条件下可以得到,地震前夕地壳从地表到几公里深度范围内处于极限应力状态。在这种情况下,露天矿进行爆破工作,数百万吨岩石的移动可以作为工程活动对地壳极限应力状态区域(由100~200km巨大板块的相互作用形成的)的持续的直接影响因素。最终,这种影响可能触发了巴恰特斯地震。在自然条件下,当地质进程速度足够低时,岩体极限应力状态区域的能量来得及在岩体内重新分布,能够形成动力状态的缓和条件并且不会造成动力事件。然而,在进行采矿工作、布置钻孔的油井开采以及其他对岩体有影响的过程中,施加载荷的速度可能超过它的卸载速度,这样形成了地质动力现象的产生条件。

借助于上述观点,可进一步研究中国北票矿区台吉煤矿的强烈冲击地压现象(技术型地震)。

2.2 中国北票矿区冲击地压的自然性质

对采矿构造型冲击地压的构造物理学的研究表明,其显现的危险性取决于大型构造破坏的重新激活,也即相对于构造应力场轴的位置[33]。

台吉煤矿是中国北票矿区具有突出-冲击危险性的矿井之一。在这里1990年由中国和俄罗斯组成的联合专家组完成了关于井田区域动力划分的工作。研究确定台吉井田与地壳中的北票大断层相连,其范围延展超过300km[17,18]。北票断裂有碎片结构,且它的碎片在台吉矿井范围内发生相互移动。采矿工程条件下动力现象主要发生在台吉井田范围内被这个断裂穿过的领域。

受井田范围内三条大断裂(F8,F9和F10)引起的强烈冲击地压震级可达4.2,并且它的震源大体位于岩体深部3km的位置。如图3所示,F10断层一盘的最大移动距离在巷道内监测得到其数值为17cm,断层两盘水平移动的性质表明,移动发生的条件是在具有最大水平挤压应力轴形成的应力场的影响下。

图3 北票矿区冲击地压的构造物理学模型

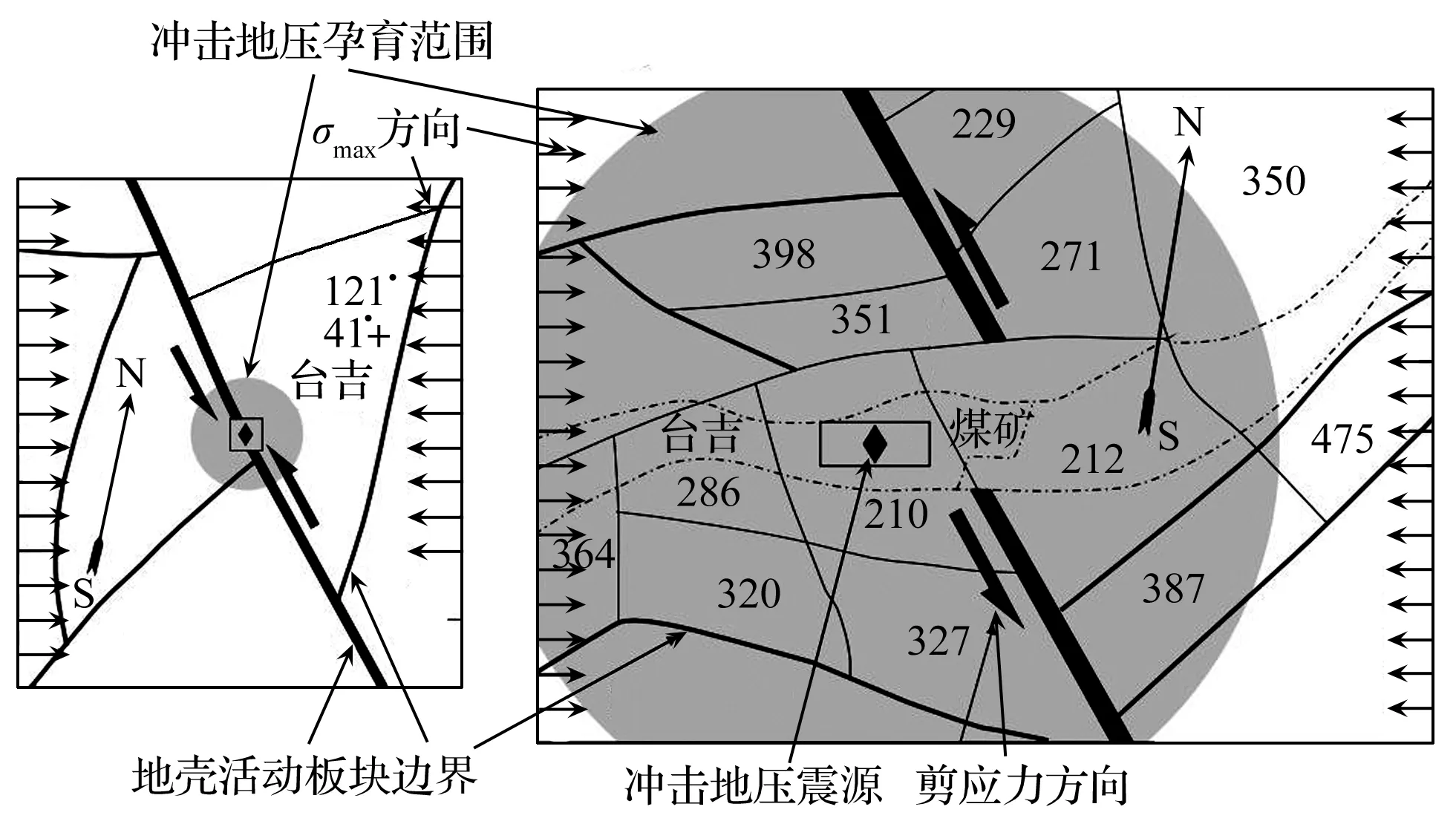

依据矿井巷道内实测结果,震源区域的半径不小于300m,且向深部可达到1~2km。如图4中灰色区域反映的是这个冲击地压发育区域的大概范围。地壳中的极限应力状态区域可能是由北票断裂碎片形成,并且直接作用于技术应力场,这个技术应力场是在采矿工程进行中形成的,并且导致巨大能量动力现象的发生。

图4 台吉矿井田内地质动力环境

3 结 论

根据地壳极限应力状态的基础概念,揭示了采矿工程对发生在地下深处的大型地震进程的影响,以巴恰特斯露天矿和台吉矿井地震举例进行了说明,得到如下结论:

1)分析了震中深度、震级和震源范围的联系,证明了人类活动在资源开发过程中存在着对局部岩石的极限应力状态的影响。

2)在自然条件中,如果构造形成的速度足够低,那么极限应力状态区域的能量来得及重新分布在岩石中,也就可以避免形成动力形式的破坏条件。

3)在采矿或者其他的对地下资源和地表的人类工程影响条件下,加载速度可能会超过它的卸载速度,这样就为人为技术因素地震的产生创造了条件,因此,必须综合考虑矿区的开发、开采计划。