基于复氧型生态浮岛对河道水环境的研究

曾德芳

(重庆交通大学,重庆400041)

1 研究背景

全国26.2 万km 的河流中劣Ⅴ类水河长占评价河长的5.5%,与上一年度相比,劣Ⅴ类水河长比例有所降低[1]。全国544 个重要省界断面中,劣Ⅴ类断面比例占评价断面总数的9.0%。虽然近两年来国内的地表水水质有一定改善,但是仍有位于地表水Ⅴ类以下用地表水,水体主要污染指标为化学需氧量、总磷、氨氮、生化需氧量等。由此可见,若要改善地表水水质,重点从水体主要污染指标着手。

1.1 河流污染原因及危害

造成河流污染的来源主要有两个:内源污染和外源污染。底泥是造成内源污染的主要因素,底泥中沉积了各种污染物,在物理、生化作用下,底泥再次悬浮,释放污染物质,形成二次污染[2]。外源污染包括河道水系不通畅、堤岸硬质化、人工裁弯取直等[3]。河流污染间接对人们的饮用水安全构成严重威胁。

1.2 研究意义

根据单嘉祺[4]对沙河道浮岛水草养护现状的调查结果显示,目前曝气机的使用寿命以及能耗问题依然是阻碍曝气技术推广的难题。

由于单一生态浮岛和人工曝气技术存在不足,本文研究了一种太阳能水循环复氧设备与生态浮岛相结合的复氧型生态浮岛用于净化河道水环境,一方面解决了曝气机耗电量大的问题,另一方面也提高了水体的复氧能力,增强了生态浮岛的净化效果,有利于河道生态系统的修复。通过设置平行对比实验比较复氧型生态浮岛与传统生态浮岛、太阳能曝气对河道水体TP(总磷)、氨氮、COD(化学需氧量)的去除率,参与构建小型生态系统,维持健康的水生生态环境。

2 研究方案与方法

2.1 实验方案

设置3 组平行试验:试验1,设置复氧型生态浮岛组合工艺;试验2,单独设置生态浮岛;试验3,单独设置曝气设备(如图1)。

在河面开阔且流速较缓河段选取300m 作为实验区域,其中100m 每间隔30m 放置1 台太阳能水循环复氧设备,共计3 台用于测试实验3;另100m 水面仅安置生态浮岛,沿河道两岸布置2m×10m 的生态浮岛,每隔4m 1 个,共计14 个,水面覆盖面积280m2,用于测试实验2;最后100m 生态浮岛与太阳能水循环复氧设备组合布置,用于测试实验1。

图1 浮岛拼装示意图

2.2 测试方法

在河道中固定位置设置水质监测点,每隔5d在河道中取水样,持续监测水体总磷(TP)、氨氮(NH4+-N)、COD 浓度变化。其中,TP 的测定采用钼酸铵分光光度法、氨氮的测定采用纳氏比色法、COD 的测定采用重铬酸钾法[5]。

2.3 单一水生植物对水质指标改善的评价

为了进一步筛选出净化效果良好的水生植物作为浮岛植物,本次试验选出4 种挺水植物(再力花、水生美人蕉、泽泻、千屈菜)和1 种沉水植物(狐尾藻)作为实验研究对象。

2.3.1 单一水生植物对水体中COD 的去除效果

COD(化学需氧量)去除效果最好的一组是水生美人蕉,去除率达到了45.4%,其次效果比较好的是再力花,去除率达到了38.3%,泽泻和狐尾藻的去除率比较接近,分别为31.5%、26.9%,净化效果最差的是千屈菜,去除率为20.6%,虽然不同植物对COD(化学需氧量)的净化效果存在差异,但所有植物的去除率均达到了20%以上。

2.3.2 单一水生植物对水体中总磷的去除效果

净化效果最好的是再力花,去除率达到了42.9%,泽泻的去除效果也比较好,去除率达到了37.1%,其次是水生美人蕉,去除率达到了32.4%,千屈菜和狐尾藻的效果较差,也比较接近,去除率分别为26.3%、21.6%,但各组水生植物的去除率均超过了20%。

2.3.3 单一水生植物对水体中氨氮的去除效果

净化效果最好的是水生美人蕉,去除率达到了48.6%,其次是再力花,去除率也超过了40%,达到了43.1%,千屈菜和泽泻的净化效果比较接近,去除率分别为36.5%、34.2%,净化效果最差的是狐尾藻,去除率为29.8%,各组总体上对氨氮的去除率均较高,最低的一组也接近30%。

综合来看再力花和水生美人蕉对水体常见各类污染物的净化效果较好,再力花对TN、TP 的净化效果比较突出,而水生美人蕉对COD、氨氮的净化效果优势明显,两者如果组合种植用于生态浮岛完全可以形成优势互补,将进一步提高净化效果。同时对于组合植物的净化效果是否优于单一植物前人也早已有了研究结果,吴兵[6]分别对七种单一水生植物对水质的净化效果和组合水生植物对水质的净化效果进行了研究,结果表明美人蕉+再力花组合和梭鱼草+莺尾组合对水体中TN、COD、氨氮的去除率均有所提升,高于原单一水生植物。同时再力花植株高大,可达2m 以上,水生美人蕉株高1~2m,热带和亚热带地区全年开花,花呈黄色、红色或粉红色,组合种植可以形成错落有致、常年花开的河道景观。因此本实验拟采用再力花+水生美人蕉组合作为浮岛植物。

3 结果与讨论

3.1 试验组对总磷的去除效果

复氧型生态浮岛对TP 的去除机理为:生态浮岛上的植物通过根系吸收水体中的无机磷作为营养物质用于自身生长,浮床基质通过物理作用对TP 可以直接吸附,同时附着在植物根系上的微生物形成生物膜可对有机磷进行降解;在曝气复氧设备作用下,水体中溶解氧含量大幅提高,促进了好氧微生物聚磷菌等的活动,增强了对有机磷的降解。

图2 各实验组对TP 的去除效果

水体中TP 的浓度在一个周期内有明显变化,整体呈现下降趋势(如图2),表明3 组设备对TP的去除均有一定效果。在实验0~25d,TP 的浓度均出现了大幅下降,由初始值0.54mg/L 下降至0.12mg/L。在实验25d 后,TP 浓度出现小范围波动,但总体上维持在稳定状态。实验结束时,曝气设备组TP 浓度为0.35mg/L,生态浮岛组TP 浓度为0.25mg/L,实验后期对TP 仍有一定去除效果。组合工艺组TP 浓度保持不变为0.12mg/L。上述实验数据表明曝气设备组对TP 的去除效果并不显著,去除率为去45.6%。由于人工曝气会造成水体扰动,一定程度上可能会稀释聚磷菌的浓度,导致净化效果下降。而生态浮岛组的去除率为75.8%,组合工艺组的去除率为56.3%。两者的TP浓度变化趋势较为一致,所以总体净化效果优于曝气设备组。

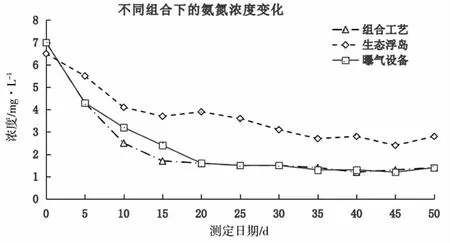

3.2 实验组对氨氮的去除效果

生态浮岛对氨氮的去除主要通过植物根系吸收和硝化菌的硝化作用来实现;曝气设备对氨氮的去除主要通过提升水体溶解氧浓度促进硝化细菌硝化与吹脱作用[7]。

水体中的氨氮浓度均呈现出大幅下降的趋势(如图3)。在实验前半段0~15d,浓度迅速下降,在实验15d 后,呈现较为平缓的趋势。实验前半段浓度仅从7mg/L 降到了3.7mg/L,到实验截止,氨氮浓度才降至2.8mg/L。曝气设备组的去除率为85.1%,组合工艺组的去除率为86.4%,两者的氨氮浓度变化趋势非常接近,实验截止时分别从7mg/L 降到了1.4mg/L、1.3mg/L,而生态浮岛的去除率为64.7%,也间接证明对氨氮去除效果的最大影响因素是溶解氧浓度。

图3 各实验组对氨氮的去除效果

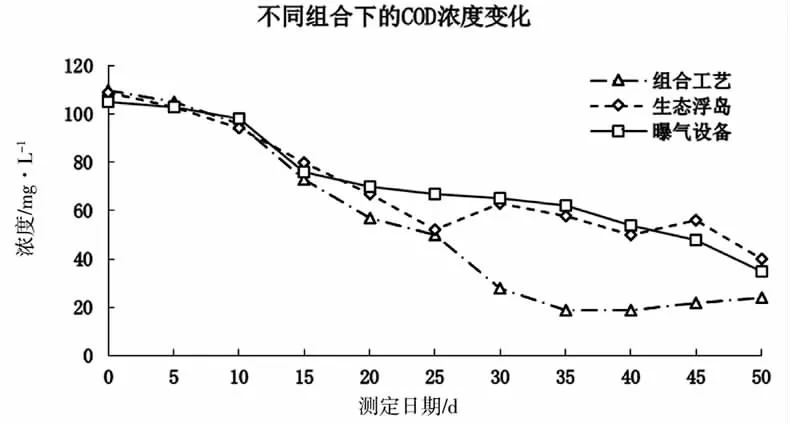

3.3 实验组对化学需氧量的去除效果

水体中的COD 浓度均呈现出下降趋势(如图4)。实验初期(0~25d)各组COD 浓度变化规律相似,实验后期(25d 后)各组的去除效果表现出差异,生态浮岛组出现小幅波动,曝气设备组下降速度放缓,组合工艺组仍出现大幅下降。到实验截止,组合工艺组COD 浓度由110mg/L 降至24mg/L,曝气设备组由110mg/L 降至35mg/L,生态浮岛组降至40mg/L,三者的去除率分别为复氧型生态浮岛组合工艺的去除率为78.3%,生态浮岛的去除率为63.5%,曝气设备的去除率为66.7%。对比后得到组合工艺均优于生态浮岛和曝气设备。

图4 各实验组对COD 的去除效果

4 结论

复氧型生态浮岛、生态浮岛、曝气设备对TP的去除率分别为:75.8%、56.3%、45.6%,复氧型生态浮岛的去除效果最佳,且能实现快速去除;对氨氮的去除率分别为:86.4%、64.7%、85.1%,生态浮岛对氨氮去除效果较差,曝气设备大幅提高了水体溶解氧浓度;对COD 的去除率分别为:78.3%、63.5%、66.7%,复氧型生态浮岛可以实现初期对COD 的快速去除。