印学名家易大厂的书法艺术

彭川

内容提要:多数评论家认为易大厂堪与吴昌硕、齐白石鼎足而三。笔者在大量阅读和浏览前人对易大厂的研究成果之后,发现当下对易大厂的研究多就其“篆刻”“诗词文学”等论之,而对易大厂书法艺术的研究甚少。因此,笔者整理和分析了易大厂遗留下来的墨迹和相关资料,探寻其书法艺术的风格及成因,希望能为易大厂书法艺术研究提供自己的一得之见。

关键词:易大厂;易大厂书法;风格成因

清末民初,大量出土的甲骨文、简牍、残纸推动了金石学的发展和碑学的兴起。随着碑学的发展,自元、明以来笼罩书坛的帖学书法被碑派书法逐渐取代,碑派书法方兴未艾。书法界对碑版石刻的兴趣推动着金石学的发展,同时金石学领域的研究进展和成果也反过来推动书法艺术和篆刻艺术的发展,二者相辅相成,相得益彰。

在这样的背景下,出现了一批书法篆刻大家。如邓石如、赵之谦、吴昌硕、吴熙载、徐三庚、黄牧甫等皆是兼善书法和篆刻的名家,他们的书法与篆刻相互影响、互相促进。同时也有一些在篆刻方面有突出影响力的书法家,其书名为印名所掩,易大厂就是这样的一位印学名家。

一、易大厂其人

易大厂(1874—1941),广东玉桥村人。原名延熹,后改名熹,字季复,年五十又更字为孺,号大庵,多作大厂,号大厂居士,在他的晚年著作、书画和篆刻中多署“大厂居士孺”。他的别号甚多,还有韦斋、鹤山老人、不玄、岸公、念公等,斋馆署魏斋、豇豆红馆、依柳词居等。

易大厂少年时期,求学于宿儒张延秋、邓次直,未满二十就以县案首资格考得秀才,在广雅书院学习经、史、理、文,后从朱一新、唐延相学习朴学,又师承陈澄。后来易大厂又进入上海震旦书院继续学习,三十岁后远赴日本学习。在语言方面,他还精通法语和日语。晚年长期居于上海和杭州,随杨仁山学佛,信奉净土宗。回顾易大厂的一生,他孜孜不倦,转益多师,在诗词文章、金石书画、声韵训诂和音乐戏曲等方面均有不俗的成就。尤其是他在篆刻方面的成就,对后世影响深远。在工作方面,易大厂的一生与教育分不开,他曾在南京文言学堂、南京美术专门学校、北平高等师范、暨南大学、上海国立音乐专门学校任职。他也曾在政坛上留下足迹。民国初年,易大厂任唐绍仪的秘书,后又任印铸局技师。1917年,他重返家乡,并于次年任孙中山元帅府秘书。上海沦陷后,大厂忧愤成疾,多次以绝食反抗,最终于1941年逝世。

易大厂现存世的印谱和诗词集有《古溪书屋印集》《诵清芬室存印》《孺斋丁戊集》《玦亭印谱》《大庵印谱》《双清池馆集》等。

二、易大厂书法艺术的风格特征

易大厂的书法诸体兼备,尤善行草、隶书,常以北魏笔法写行草,以行草的笔法写篆隶,其作品既拙朴自然,又独出心裁。

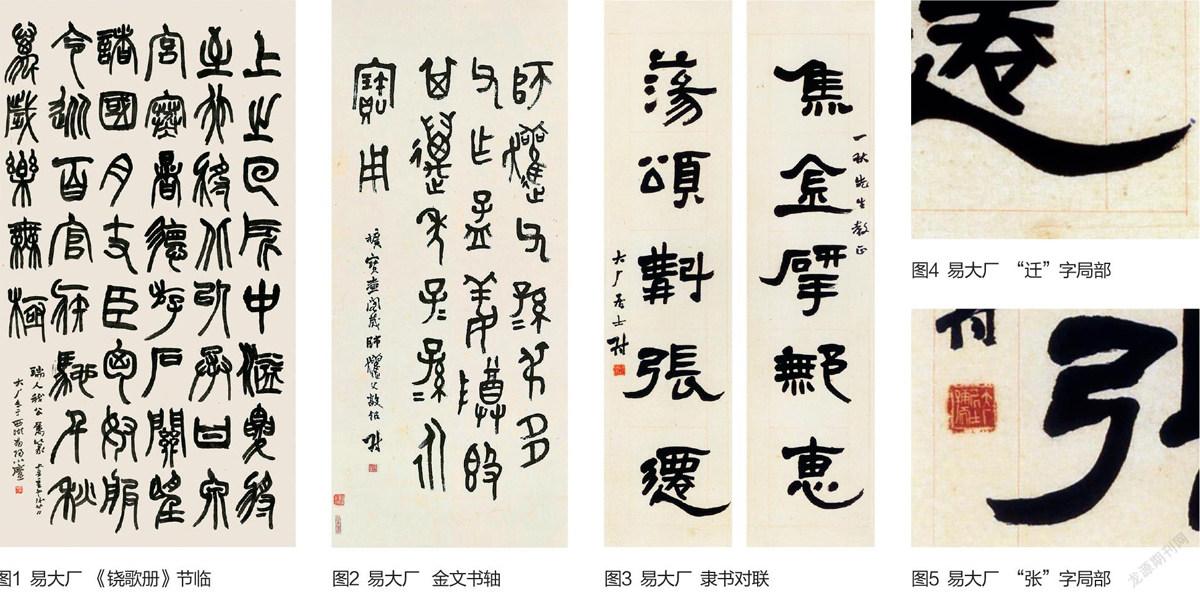

从其现存的书迹来看,他的篆书初学赵之谦,后来自成面貌。笔画厚重,古朴温润,将魏碑的直入平出笔法融入其篆书线条;结体大胆弯折,且在许多小篆楹联中夹杂大篆字体,别开生面,让人眼前一亮。(图1)即如《易大厂居士书画印合编》中所云:“其所临钟鼎籀文,泽古之深,篆隶之奇趣,气势磅礴,又不墨守绳法,而自出枢机。”[2]易大厂创作了大量集金文联、金文书轴(图2)等,用墨鲜活多变,一字之内墨色浓淡变化超妙。不同于赵之谦的线条细腻,其线条厚重、古朴,富有金石气,更添可爱之态。

易大厂的隶书比篆书更能体现他的个人风格,其隶书点画生动(如图3中“焦”“荡”),点与点之间顾盼生情。笔画圆润,点画厚重。结体自由开张,不局促,如图4“迁”最后一笔的波磔以及图5“张”的左右舒展。可见易大厂师法《张迁碑》而又不似其“方”。晚年的隶书更加洒脱自由,如图6,此隶书轴作于庚辰重阳。此时易大厂已过花甲之年,书法风格也有了极大的变化,不拘泥于某一家书法,甚至各体融通,既有金石的古朴厚重,又有帖之雅致灵动,可谓“从心所欲不逾矩”了。

清末民初以来,碑派書家对北碑的继承不仅倾向于发掘其古拙的面貌,还有许多书家醉心于北碑的跌宕、自由、不羁之态。特别是在赵之谦之后,着眼于北碑雄霸气势的书法家增多,易大厂亦是如此。易大厂对北碑笔法的吸收运用在他的大字楷书作品中表现得最为直观。他不仅从《道安禅师碑》中汲取灵动生趣之姿(图7),还取法多种墓志碑版和唐人写经等,因此他能够将自然流动的笔调与古朴的金石气相融合(图8),呈现出灵动活泼之态,实是“真得北碑精髓而不拘于形相者”。

易大厂的行书、行草书(图9、图10)和草书多以手札、书画或者扇页的形式流传下来,尤其以赵书一路的手札最为精彩,呈现出典型的碑意帖体之姿:线条厚重古朴,不露锋芒,金石气浓郁;用墨灵活多变,涨墨、飞白随心所欲,意到即止;空间布局亦疏密有度;结体自由舒展,使得每一字或笔画呼吸自由,结尾处“大厂再拜”最后一笔延长至纸尾,气息贯通。虽为小字行书却有擘窠大字的开张之气,正如张从达《易大厂及其信札册》中所云:“而其书清丽醇雅,如行云流水,无甜俗凝滞之气。”

三、易大厂书法风格的成因

(一)金石研究和篆刻创作对其书法风格的影响

清末民初的书家大多兼善金石研究、篆刻和绘画等,易大厂亦然。易大厂曾对所藏的《北周要经洞摩崖》进行了详细的释读,并对其价值给出了自己的评判,而这样的拓片还有很多记录在《金石书画丛刊》中,可见他对金石的研究有着较深的理解。篆刻家不可避免地需要通过研究六书及各种碑刻汲取篆刻创作的营养。相比于书法家,篆刻家取法的范围更大。古玺印、钟鼎彝器、碑刻、诏版、钱币、砖文、权量、瓦当等,都可以成为篆刻创作的灵感。有些方面是纯粹书法家可能不太关注的,因此当篆刻家在丰富多彩的资源中选取创作元素时,同时也开阔了他们在书法创作方面的视野,特别是在篆书和隶书的创作上。而清代后期的篆刻家,其篆隶书风和他们的印面设计是息息相关的,因此我们可以从易大厂的印面设计上窥视二者之间的关系。

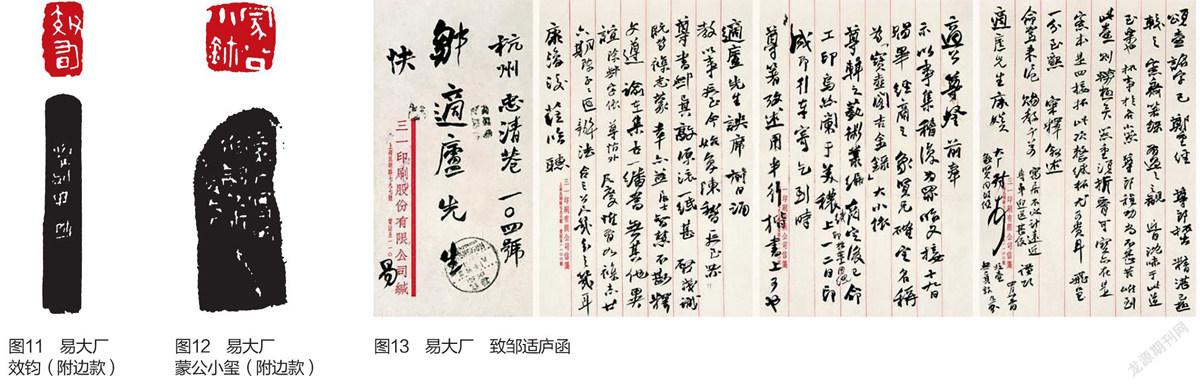

易大厂的篆刻创作前期取法邓石如、赵之谦和黄牧甫等,他对赵之谦的学习是较为全面的,无论是篆刻还是书法,此时都以“工细,遒劲挺拔”的秦汉印印风为主。民国七年(1918)以后,受李尹桑的影响,易大厂开始研究战国古玺[4]。然而除了从古玺中获得创作灵感,易大厂取法的范围扩大到古镜文、砖文、钟鼎铭文等方面,可以说他将考古资源的利用最大化了。易大厂留存的篆隶书法作品多为1925年以后所作,民国七年以前的篆隶作品较少,因此我们可以将易大厂晚期成熟印面与其篆隶作品相比较。如《古溪书屋印集》中一方白文印《效钧》(图11),边款为“学刻甲,孺”,其线条细挺、直爽,不加修饰,朴拙自然,可见其用刀生猛之姿,边款明言其取法于甲骨文。易大厂也将刻石的率性自然运用于书法创作中,尤以篆书最能体现其性情,如金文篆书轴(图2)中“作”“夫”“子”“宝”等字,笔画瘦劲生动,可见其运笔的自由洒脱之态,同时裹锋行笔,线条遒劲,富有金石气。又如白文印《蒙公小玺》(图12),此印为古玺一路,空间布局参差错落,“小”和“公”呈敦厚之态,“蒙”和“玺”呈苍茫瘦劲之态,对比强烈。同样的空间对比在其书法作品中也时有运用,如图6,“疑”一字之内墨色浓淡对比强烈,“疑”字左边的凝练简洁与左下的空白共同增强了整个空间的留白效果,“与”“共”“赏”

三字中的飞白笔画给古朴厚重的横画和波磔增添了气息,与他的印面设计不谋而合。易大厂对金石的研究及对篆刻创作的追求使其在书法创作中“有法可依”、有规可循,并且能在空间布局上借鉴印面的设计,使书法与篆刻的气息相通。正如陈澧《摹印述》中云:“作印固当学篆书,且当学隶书,古印往往似汉隶。”

(二)交游对其书法风格的影响

易大厂的交游可以从其留存的信札以及书画作品的题签等中探索,例如易大厂致邹适庐函(图13)记录了易大厂与邹适庐对金石文字的探讨。邹适庐是清末民初的一位金石学家,著录有《周金文存》等。除此之外,易大厂还与李尹桑、邓尔雅、冯康侯等人有交往。易大厂早年在广雅书院学习时应与黄牧甫也有过交流。可见其朋友、老师、学生等涉及金石、篆刻、书画、诗词等多个方面,这也为他的书法作品在古朴厚重的金石气之外增添了浓郁的书卷气;同时也使他视野开阔、取法多元,从而为他的用笔、字形变化提供了丰富的元素。

(三)其他原因

易大厂对佛学的研究,也对其书法有着影响,如图14,此作作于戊辰(1928)三月,此时易大厂已五十有四。“在家念佛到无念,救世医王即自医”,其晚年清心寡欲、无欲无求的人生态度由此可见。表现在他的书法作品中即呈现自由可爱之态,如“家”字结体与众不同,一改弯钩的一笔写成,而用两笔分开,似两个人上下层叠;点画的厚重与墨色的浓淡变化十分自然,在厚重中又有空灵的气息。一心向佛使得他的心境更加宁静空明,不杂俗念,从而使他将更多的精力投入金石研究与书法篆刻创作之中。在艺术面貌上,能够避开碑派书法中常有的刚猛躁烈之弊,而显得更加安详从容。

易大厂作为一位博学多才的学者,其书法自然融通了他对篆刻、金石、绘画、诗词、佛学等各方面的理解和体会,欣赏他的书法作品需要同他的阅历与文学涵养相结合方能读出其中趣味。我们从其艺术作品中,不仅能够得到审美的享受,更能在创作上受到启发。

约稿、责编:史春霖、金前文