宋弢:耐受艰辛 守望时代繁华

许明阳

“做研究要耐得住寂寞,不能外面来一个脉冲,自己就要震荡,心志坚定方能守得住繁华。”中国工程院院士、华中科技大学机械科学与工程学院教授段正澄一语千金,掷地铿锵地砸进宋弢心中,帮助其树立起了在科研道路上披荆斩棘的勇气与坚定不移的信仰。从应用数学转向生物计算与大数据处理,从普通学子成长为独当一面的“泰山学者”,中国石油大学(华东)计算机科学与技术学院教授宋弢的每一步都稳扎稳打,真正做到了“但行其事,莫问前程”。

手持数据利刃拼出一方天地

身处于科技飞速发展的21世纪,互联网的深度渗透使得每个人都像是时代大数据库中的一个节点。每个人在每天的生活行为中产出的数据浩如烟海,以至于任何研究都习惯于通过归纳数据得出翔实的论据,渐渐确立了数据在现今时代中不可磨灭的地位。有流行语将此情况概括得十分准确:“在信息时代,除了上帝,任何人都要用数据说话。”也正是由于深切感知到了数据分析的重要性,宋弢才在十余年的岁月中不断磨炼将数据条分缕析的科研能力。迄今为止,他已“手持数据利刃”在海洋预测、药物开发、人工智能诊疗等方面均“拼出了一方天地”。

然而,成功并非一蹴而就,纵使是心志坚定的科学从业者也难免遭遇人生中的瓶颈。所幸,宋弢在本科的求学生涯中遇到了一位认真负责的系主任,面对职业规划尚未清晰的学生,老师“毫不客气”地一语道破其毕业将要面临的处境与选择,并给出了真挚的指导与建议。“在系主任的鼓励之下,我注意到了‘生物计算机’这个专业方向,并且下定决心考研”,但“跨界”的成本不容小觑,对专业名词的迷惑、夜以继日的苦读以及巨大的心理压力在长达1年的时间中时时伴随着宋弢。幸而上天总是会眷顾勤奋的人,2006年宋弢顺利考入山东科技大学,并第一次接触到了科研任务。在以DNA分子做生物计算的过程当中,编码任务一直是需要引起高度重视的问题之一,一旦失误,便会使其改变为螺旋结构,从而影响计算结果。彼时已重新出发、表现优异的宋弢在“情理之中”承担了这一重任,并保持着一贯的高水平发挥。没有想到的是,他也同时收获了一份“意料之外”的命运馈赠——历时3年的研究实验彻底点燃了这位年轻人的热忱与求知欲望,让曾经看不清前路的他在茫茫学海中顿时寻得了航向,“我知道这件事我还没有做到极致,于是就下定决心继续深造”。

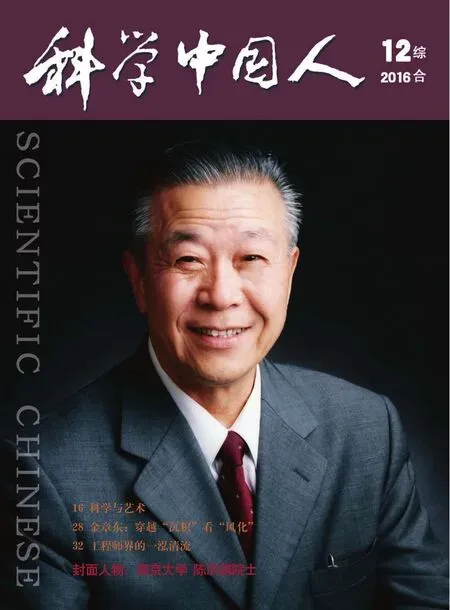

宋弢

学海无涯,唯勤是岸。2009年—2013年,在华中科技大学的博士求学生涯给宋弢带来了人生中“苦其心志”的强劲磨炼。专业上的再一次“不趋同”,导致诸如“纳米控制”等专业课程看起来都有些陌生,这让刚刚踏进华中科技大学的宋弢苦恼不已,“我不是大家普遍所说的科班出身,专业层面的基础知识并不牢固,好不容易获得实验机会,可能是因为自己不够自信也迟迟得不出理想的数据与成果,再加上当时我身边围绕着太多卓越人才,他们的优秀在某种程度上加剧了我的沮丧”。而正在这时,段正澄院士的演说完美地鼓励了这位深受打击的年轻人,“耐得住寂寞,才守得住繁华”,短短十余字,却在宋弢心中泛起了巨大的涟漪,更让其一直奉为圭臬。而2013年也许注定是宋弢“突破自我”的一个年头,突破了内心屏障后,宋弢重新打起精神,牵头研发出了一种“DNA载药装置”,在业内好评如潮,这进一步鼓舞了他要坚守内心的热爱。

4年的时光不长不短,却为宋弢锻造出一种“生于忧患”的坚毅心性。随后,宋弢很快意识到自身科研视野的不足,并再一次决定留在母校继续开展博士后的研究工作,且“走出国门”,以更前沿的理论填充自己。因此,2015年,宋弢以访问学者身份出访澳大利亚斯威本科技大学,开启为期1年的交流学习。

“学习只是学习,我所掌握的本领与知识是要用来回报祖国的。”1年后归国的宋弢如是说道。出身于军人之家,宋弢的爷爷曾参与过青岛解放战争。家风传承和一颗炙热的拳拳报国之心赋予了他强烈的使命感与责任感,使他在归国并加入中国石油大学(华东)之后,首先便瞄准了我国新时期的重大战略方向——海洋。

人工智能助力海洋及医学事业

习近平总书记曾明确提出:“一定要向海洋进军,加快建设海洋强国。”而这一战略的实施则必须依赖于准确高效的海洋环境保障,这才是航行安全最强有力的“保险”。据宋弢透露,以往对海洋环境进行预测需要每天用超级计算机持续工作16小时才可以得出较为准确的结论,这是在数据处理领域钻研多年的宋弢所不能接受的。因此,他立刻提出了人工智能解决方案,“人工智能主要的时间成本集中在项目前期,它需要花一段时间去‘学习’该数据的规律。一旦完成了‘训练’,人工智能便可以快速且更为精准地做出决策,这有点像我们人类学习语言,一旦掌握了基本功,便可以脱口而出”。基于这种想法,宋弢接连提出了基于Bi-GRU的海面盐度智能预测,基于混合LSTM网络的海面高度异常智能预测,基于Conv-LSTM时空信息协同的海面高度智能预测,基于交替学习GRU的海面流场智能预测,基于CNN-GRU的海面风场风速智能预测,基于Bi-GRU的台风过境海浪高度智能预测,以及基于GAN的极端台风小样本智能识别技术等多维度、深层次的具体预测方法,并且均取得显著成效。经检验,以上多项成果中,大部分技术的准确率可高达90%以上,这对于我国海洋航行保障事业,无疑是一份巨大的助益。

在多技术融合、学科交叉层面初尝胜果的宋弢一下子便开阔了自己的科研思路,同时结合自身的“老本行”——生物计算,宋弢很快便想到了人工智能辅助医学诊疗。灵感初现,执行力极强的他便立刻开启了相关调研。据医疗行业从业者描述,在诊疗过程当中,医生只能根据病人所表现出来的首发症状进行初步判断。宋弢则立刻敏锐地察觉到了其中可能存在的“忽视概率”,“其实这与医生的医术无关,再高超的医生也无法避免这种问题,毕竟疾病、病毒的发展、变异都是难以预测的,即使是相同的疾病,在不同人身上也是‘千人千症’,尤其轻症状疾病更是如此。因此,适时加入人工智能辅助智慧诊疗有其必要性”。宋弢坦言,这也一定会是未来医学的发展方向。可就在宋弢如火如荼地忙碌时,生活却为他带来了更为艰巨的任务,2019年末,新冠肺炎疫情暴发了。

武汉的全面封锁让曾经在这座城市度过了6年求学生涯的宋弢揪心不已,闻知故人蒙难,他便立刻全身心投入预防、抗击疫情的相关药品研究之中,想依托生物计算的方法来做中西药研发。然而噩耗来得太快太急,2020年2月15日传出了段正澄院士因感染新冠肺炎加之自身患有的糖尿病等基础疾病,在武汉与世长辞的消息,这位研发出国际首台全身伽马刀的“机械狂人”的辉煌一生就此落幕,这对于宋弢而言无疑是一次不小的冲击。此后,他立志以生物计算建立起中西药学之间沟通交流的桥梁,并进一步赋能中医古方,发扬我国民族文化瑰宝。

这并非一句空谈。2020年,宋弢作为负责人带领山东省青年科研创新团队陆续承接数项重大科研项目,其中包括国家自然科学基金1项、国家级人才项目1项、山东省“泰山学者”人才专项1项……团队的共进如今已结出累累硕果,其中,“化合物-靶标”智能全景分析已被应用至阿尔兹海默分子智能发现工作之中,“中医药物分子功能智能发掘与药方智能设计技术”也依托“国家重大新药创制平台(山东)中药单元平台”支持而初具雏形。此技术可助力筛选中医方剂并进行药物分子解析,从而构建起中医的抗病毒药物分子库。此外,宋弢还与清华大学出版社合作出版图书《智能药物研发》,旨在将人工智能助力药物研发这一想法更为广泛地传播出去,希望达成业内合力,使人类的健康事业更上一层台阶。“耐住寂寞,守住繁华”之言犹在耳畔,未来,感恩于前辈倾心指导的宋弢将携一身本领,着力于海洋药物群体这片蓝海,带领团队大步迈向属于“智能医学”的繁华时代。