时空分异视角下我国体育产业演化特征及关联因素

段娟娟 张未靖 李荣日 孙冰川

摘要:以2006—2018年中國大陆31个省域(市区)体育产业为研究对象,采用空间关联分析法、标准差椭圆和灰色关联模型等分析我国体育产业时空演化特征、空间分异特征及关联因素。研究结果表明:全国体育产业上升态势明显,省域(市区)体育产业发展不均衡,但在空间上呈现显著正相关;体育产业演化具有明显的空间集聚性,呈现以江浙沪皖及邻近省为热点区域,以青甘川为中心的冷点区域及东北-西北-西南的环形随机分布区域;体育产业空间重心大致在116.4712°E~115.4904°E,31.2132°N~31.1007°N之间,标准差椭圆变化幅度不大,呈“南-北”格局,但有向“东北-西南”方向转变的趋势。关联因素实证研究表明,体育产业演化是由经济、政府、社会、产业、市场和科技等因素的共同作用结果。

关键词:体育产业;时空分异;演化特征;关联因素

中图分类号:G80-052文献标识码:A文章编号:1006-2076(2021)03-0031-10

Evolution characteristics and associated factors of sports industry evolution in China from the perspective ofspatial-temporal differentiation

DUAN Juanjuan1, ZHANG Weijing2, LI Rongri3,SUN Bingchuan4

1.School of Economics,Fuyang Normal University, Fuyang 236037, Anhui, China; 2. College of Physical Culture, Tianjin University of Sport, Tianjin 301617, China; 3. Research Institute of Sport Economics, East China University of Science and Technology, Shanghai 200237, China;4.Shandong University of Finance and Economics, Shandong, Jinan 250014,China

Abstract:Taking sports industry of 31 provinces (municipalities and autonomous regions) as the research object from 2006 to 2018, this paper makes a quantitative comprehensive research on the spatial-temporal evolution characteristics, spatial differentiation characteristics and associated factors in China by using the methods of spatial correlation analysis, standard deviational ellipse and grey relational model. The results show that the national sports industry is on the rise, provincial (municipalities and autonomous regions) sports industry development is not balanced, but its spatial positive correlation is significant; The sports industry evolution has obvious spatial agglomeration, it takes Jiangsu, Zhejiang, Shanghai, Anhui and neighboring provinces as the hot spots area, the cold spots area centers on Qinghai, Gansu and Sichuan, and the annular random distribution area is annular including the northeast - northwest - southwest region. The spatial gravity center of sports industry in different years was between 116.4712°E~115.4904°E, 31.2132°N~31.1007°N, the standard deviational ellipse changes little, showing a pattern of “south-north” and tending to shift to the direction of “northeast - southwest”. The empirical study of associated factors shows that the sports industry evolution is driven by multiple factors, such as economy, government, society, industry, market and technology.

Key words:sports industry; evolution characteristics; spatial-temporal differentiation; associated factors

自20世纪90年代足球职业之路起,我国体育产业经历了近30年的持续发展,逐渐由体育事业的组成部分成长为相对独立、完整的产业体系,在发展区域经济、增进民生福祉、满足政治诉求等方面展现出日益增强的作用效应。根据中央政府发布的《2018年全国体育产业总规模和增加值数据公告》,2018年全国体育产业增加值10 078亿元,对经济贡献超过1.1,其中23.8万个体育产业法人单位吸纳从业人员443.9万人。然而,体育产业在“加速跑”的背后也遭遇种种制约瓶颈:从时间进程看,我国体育产业增加值持续稳定增长,但仍低于国外发达国家水平;从空间范围看,我国省域(市区)体育产业发展不平衡,产业结构不合现象依然明显。造成这些困境的原因是多方面的,既包含宏观经济、社会、政治因素,也包含体育产业内部科技创新不足等制约因子。因此,从时空分异视角剖析体育产业演化特征及关联因素,是进一步制定国家区域体育产业发展战略体系的前提和基础,也将进一步丰富和发展体育产业演化理论。

1概念界定与文献回顾

1.1概念界定

体育产业起源、产生与发展存在明显的国别背景特征,同时基于各自的研究目的与需要,学者们对体育产业内涵的界定也有所差异。但综合梳理不难发现,与国外发达的体育产业密切相关,国外学者倾向于从“市场经济”视角来界定其内涵。美国学者Fielding等(1994)认为体育产业是指向购买者提供包括与体育运动、健身活动、娱乐和休闲相关的活动、产品、服务、人员、场所和观念的一个市场。在国内,从承载着特殊使命的体育事业基础上改革成长起来的体育产业已然被刻上深深的时代烙印。如早期的“体育事业说或体育事业赢利说”,指体育产业是社会主义市场经济体制下运行的体育事业,或是体育事业中可赢利的那一部分。目前,国内外学者对体育产业的诠释主要体现在两方面,即狭义的“体育服务说”和广义的“体育集合说”广受学者关注。“体育服务说”,即体育产业就是体育服务业,是以劳动形式向全社会提供各类体育服务的行业综合。“体育集合说”,即体育产业是与体育活动和消费有关的商品和服务的生产和销售活动的集合。深入剖析发现,“体育服务说”虽符合产业经济学理论原理,但与我国体育产业实践发展认知及统计分类标准存在出入。相对而言,“体育集合说”更符合当前阶段我国体育产业发展的客观要求。因此,鉴于众多专家学者的理论观点与启示,以及结合中国体育科学学会体育产业分会编著的《中国体育及相关产业统计》和《体育产业统计分类(2019)》(国家统计局令第26号)的权威标准,本研究认为,体育产业(Sports Industry)是指为社会提供各种体育产品(货物和服务)和体育相关产品的生产活动的集合。

1.2文献回顾

作为地理学最重要的研究思路和手段,时空研究早已被广泛应用于林业、农业、渔业、制造业、旅游服务业等研究领域。1989年始,体育教育成为我国体育科学领域关注时空格局演化的启程点,此后随着我国竞技体育的职业化改革及体育产业的逐步发展,竞技体育发展的时空分异、体育产业时空格局演变受到学界关注。但梳理和归纳文献资料发现,国内外多数学者对于体育产业的相关研究更加注重横向的多视角,如体育产业现状、困境、影响因素,体育产业结构,体育产业集聚、融合,体育产业转型升级、高质量发展等;也有少数学者开始关注带有时序阶段特征的体育产业纵向研究,如体育产业生命周期、体育产业结构演变研究、体育产业回顾与思考、体育产业演化研究2018。但总体而言,带有时序主线指引的体育产业演化理论研究成果数量偏少,尤其是从时空分异视角开展体育产业演化的研究成果更为匮乏。因此,本文借鉴相关学科的研究成果理论与方法,从时空分异视角开展我国体育产业演化特征及关联因素的全面剖析与深入解析,以期为促进我国体育产业的均衡演化、高质量演化提供理论铺垫与实践支撑。

2体育产业演化的时空分异特征

2.1研究方法与数据来源

2.1.1研究方法

(1)空间关联分析法

采用空间关联分析法研究体育产业演化的时空格局特征,以定量识别体育产业空间关联的热点或集聚区域,在全局空间和局部空间关联分析方法上分别选取全局Moran’s I指数、局部Moran散点图和Getis-Ord Gi*指数。全局Moran’s I指数是最为常用的一种全局空间自相关分析方法,反映区域内相似属性的平均集聚程度,但它不具有识别不同类型聚集模式(hot spots or cold spots)的能力,因此选用可用作局部空间相关分析的局部Moran散点图和Getis-Ord Gi*指数。其中全局Moran’s I指数(GMI)、Getis-Ord Gi*指數(G*i(d)2)以及Getis-Ord Gi*指数的标准化处理公式(Z(G*i)2)分别为:

GMI=∑ni=1∑nj=1Wij(Xi-X-)(Xj-X-)S2∑ni=1∑nj=1WijG*i(d)2=∑nj=1Wij(d)Xj∑nj=1XjZ(G*i)2=G*i-E(G*i)Var(G*i)

全局Moran’s I指数计算式中,S2=1n∑ni=1(Xi-X-)2,X-=1n∑Xi为平均值;Xi和Xj分别表示i地区和j地区的体育产业增加值;n为全国省域(市区)空间单位数;Wij为采用临近标准构建的空间权重矩阵(空间相邻,Wij=1;否则为0);S2代表体育产业增加值的方差。全局Moran’s I指数和Getis-Ord Gi*标准化处理Z(G*i)2取值含义如表1所示。

(2) 标准差椭圆

采用标准差椭圆(SDE法)分析体育产业演化的空间特征:中心趋势、离散和方向趋势。标准差椭圆分析的构成要素包括转角θ、沿长半轴(y轴)的标准差和短半轴(x轴)的标准差。其中,标准差椭圆的长半轴代表数据的分布方向。短半轴代表数据的分布范围,短半轴越短,代表数据呈现的向心力越明显,否则表示数据越离散。长短半轴的值差距越大(扁率越大),表示数据的方向性越明显,反之表示方向越不明显。

2.1.2评价指标与数据来源

综合梳理与归纳可知,体育产业增加值是一直学者们开展体育产业研究的重要衡量指标,也是中央政府层面、省域(市区)政府层面特别关注及制定预期发展目标的核心指标。因此,本文同样选择增加值作为探究时空分异视角下体育产业演化特征的评价指标。

本文涉及的体育产业增加值数据来源于2006—2018年各省域(市区)《统计年鉴》及国家统计局网站。由于我国特殊的经济历史环境,1992年《中共中央国务院关于加快发展第三产业的决定》的颁布才确立了体育事业向产业化的发展方向,此后体育产业跨过形成期迈入成长期,但各省域(市区)体育产业发展不均衡现象明显、体育产业统计数据层次不齐。基于以上原因,本文在数据采集时,依据真实、科学、可靠原则,從以下两个途径展开:第一,大部分数据直接采集于国家体育总局、各省体育局与统计局的官方公布,以及《中国体育及相关产业统计》《长三角地区体育产业发展报告》、各省域(市区)《体育产业发展报告》、各省域(市区)《统计年鉴》与《体育年鉴》。第二,部分省域(市区)的缺失数据通过第三产业剥离,剥离原因有三:一是依据《国家经济行业分类》中的体育产业所属行业标准,体育产业属于第三产业;二是已有学者的研究表明中国体育产业增加值和第三产业增加值均为平稳序列、两者之间长期协整关系成立,且我国第三产业增加值的增长可以促进体育产业增加值增长;三是从第三产业中剥离数值综合考量了各省域(市区)已知体育产业增加值占第三产业增加值的比例、相邻区域发展状况及专家建议,剥离数值见表2。

综合以上分析,本文最终选2006—2018年的中国大陆31个省域(市区)体育产业增加值进行分析,并选取2006、2012年和2018年3个时间断面分析我国体育产业演化的时空分异特征。

2.2实证结果与分析

2.2.1体育产业时空演化特征

目前我国体育产业总规模与增加值上升态势明显,2019年全国体育产业总规模为29 483亿元,增加值为11 248亿元,比2018年分别增长10.9和11.6。但是从省域(市区)来看,区域体育产业发展不均衡。由图1可知,2006—2018年中国大陆31省域(市区)体育产业获得一定发展,但空间差异性明显,随东、中、西三大区域变化呈现由强减弱的演化规律。具体表现为:体育产业发展处于较高水平的省份作为区域引领极,广泛分布在东部沿海经济发达省份,如广东、江苏、浙江、福建等;体育产业发展处于高水平的省份基本分布在东部及中部地区省、市区,如上海、北京、辽宁、河北、安徽、湖北等。体育产业发展处于中等水平的省份分布最为广泛,包含天津等少数东部省市,部分中部省域(市区),如江西、广西、山西、内蒙古、黑龙江和多数西部省(市、区),如重庆、四川、陕西、云南、贵州等。体育产业发展处于低水平的省份包含的省域(市区)明显减少,2018年仅包含吉林、宁夏、甘肃、青海和西藏。总体来看,2006—2018年体育产业演化态势良好,整体水平显著提高。

进一步的全局空间自相关分析发现,2006—2018年中国大陆31个省域(市区)体育产业全局Moran’s I指数均大于0,且P值均小于0.05,通过了5置信水平下的显著性检验,验证了我国体育产业的空间正相关性特征,即体育产业增加值高的省域(市区),相邻周边体育产业增加值也较高。反之体育产业增加值低的省域(市区),相邻周边体育产业增加值也偏低。从总体变化情况看,全局Moran’s I指数值处于曲折变化中,但2018年的Moran’s I指数值高于2006年,体育产业的空间正相关性有所提升,区域体育产业辐射效应不断增强。

2.2.2体育产业空间分异特征

为了进一步分析我国大陆31省域(市区)体育产业的局部空间集聚特征,本文借助局部Moran散点图和Getis-Ord Gi*指数来描述各研究区域与其邻接区域的体育产业高低值聚类状态,运用STATA和ArcGIS生成2006年、2012年和2018年的体育产业局部Moran散点图和Getis-Ord Gi*热点图(图2)。

由图2可知,2006年、2012年和2018年大多数省域(市区)的体育产业增加值落在第一和第三象限内,表明我国各省域(市区)体育产业存在明显空间集聚特征。(1)第一象限为HH区域,表示区域本身与周围邻近体育产业发展水平都较高,主要集中在东部福建、广东、江苏、浙江、山东、上海等地区,形成“强-强”热点区域。(2)第三象限LL区域,表明区域本身与周围邻近区域体育产业发展水平都较低,形成“弱-弱”冷点区域。由图2可知,LL区域覆盖范围较广,空间分布分散,包括了中西部地区及东部地区等多个省份(市、区)。(3)部分区域的体育产业增加值上指标落在二、四象限,表明我国东部部分区域体育产业存在明显的空间内部差异性。第二象限LH区域,表明区域本身体育产业发展水平较低但周围省域(市区)体育产业发展水平较高,如安徽、江西、广西等。第四象限HL区域,表明区域本身体育产业发展水平较高但周围区域体育产业发展水平较低,如北京、辽宁等。

由2006—2018年局部Moran散点图和冷热点区域变化进一步证明,体育产业的整体空间格局呈现较为明显的层次结构,大致以江浙沪皖及邻近省为热点区域,以青甘川为中心的冷点区域及东北-西北-西南的环形随机分布区域。具体而言,(1)热点区域辐射范围经历了由小扩大、不断增强的演化趋势。2006年表现为以浙江为核心的热点中心辐射上海、江苏、安徽、河南、江西、福建等省市;2012年热点极核区域扩大,形成以安徽-浙江-福建为核心的条带热点极核;2018年体育产业热点分布中高显著区范围呈扩大态势,形成以浙江、安徽、福建和江西为核心的片状热点极核向四周辐射的圈层空间结构,并呈现向中西部扩大的趋势。(2)冷点区域空间分布同样经历一个由小扩大的演化过程。2006年形成以青海为核心、继而辐射甘肃的冷点区域;2012年只有青海处于次冷点区域;2018年逐渐扩大至覆盖青甘川的环形冷点区域。

2.2.3体育产业演化的重心迁移轨迹

选取2006、2008、2010、2012、2014、2016及2018年为研究时间节点,以体育产业增加值为指标计算标准椭圆各个参数,获取31省域(市区)体育产业演化的时空轨迹及空间分布特征。总体来看,2006—2018年体育产业空间重心在116.4712°E~115.4904°E,31.2132°N~31.1007°N之间变动,大致位于从安徽省六安市西南地区。从重心移动轨迹来看,体育产业大致向西南方向移动,具体表现在2006—2009年向西南方向移动,2009—2014年向西北方向移动及2014-2018年向西南方向移动,总体形成向左下倾斜的“U”型移动轨迹。

从标准差椭圆各参数计算结果看(图3),2006—2018年体育产业的标准差椭圆总体上变化幅度不大,大致以安徽省六安市西南地区为中心,范围基本上覆盖了江苏、安徽、浙江、江西、福建、河南全省,以及山东、湖南、河北、山西、广东的多半数区域。其中,标准差椭圆的转角θ较小,变化幅度也较小,从2006年的2.00501°上升至2018年的3.8480°,表明体育产业演化“南-北”向格局有所弱化,有向“东北-西南”方向转变趋势。从y轴的标准差(长轴)和x轴的标准差(短轴)变化情况来看,y轴标准差总体呈缩短趋势,从2006年的954.927 km缩短至2018年的904.433 km,x轴的标准差呈延长趋势,从2006年的600.534 km延长至2018年的661.957 km,则两者之差(即扁率)从354.393 km降至242.477 km,说明标准椭圆“南-北”向的方向特征弱化。究其原因,2006—2018年间,全国体育产业水平整体提升速度明显加快,尤其是临近东部发达地区的中南部省(如湖北、湖南等)对体育产业的拉动作用不断增强,使得体育产业西南方面扩张趋势明显。

3体育产业演化关联因素分析

3.1指标选取与数据来源

灰色关联分析是一种根据灰色系统理论提出的系统分析方法,用灰色关联顺序来描绘因素间相关程度的方法。它根据评价因素间的几何接近程度来确定评价因素的关联程度,且对样本量的多少均适用。因此,本文通过灰色关联模型来判断体育产业演化与影响因素的关联程度。结合已有研究与专家建议,从经济、政府、社会、产业、市场和科技驱动等方面选取评价指标,指标选取遵循以下原则:其一,鉴于省域(市区)相关数据的难获取性,决定选用全国相关数据来定量判定和综合诠释体育产业演化的主要影响因素。其二,体育产业相关指标的数据统计存在不完整性和不连续性,但考虑到体育产业与其他产业相互渗透、融合及协同联动效应的不断凸显,本文最终选取与体育产业密切相关、具有从属或重叠关系的评价指标,具体包括人均GDP、一般公共财政预算支出中的文化体育与传媒支出、固定资产投资中的文化体育与娱乐业投资、第三产业占GDP比重、城镇居民平均消费水平和R&D经费投入6个评价序列。此外,由于2006、2018年度部分数据的缺失性,選取2007、2012和2017年全国截面数据的平均值进行测算,以尽量避免截面数据带来的误差,数据来源于国家统计局网站和《中国统计年鉴》。

3.2关联因素实证结果与分析

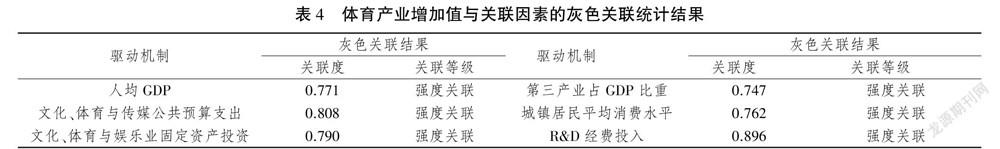

根据刘思峰、党耀国、方志耕等提出的灰色关联模型计算公式,测算体育产业增加值参考序列与6个指标评价序列之间的关联度,并依据贺翔、林振山、刘会玉等学者的研究成果,将灰色关联度测算结果按强弱划分为三类:轻度关联(0<关联度≤0.30)、中度关联(0.30<关联度≤0.60)和强度关联(0.60<关联度≤1.0)(表4)。

由灰色关联度计算结果可知(表4),研究期内体育产业增加值与各影响因素的灰色关联度值均高于0.6,属于强度关联等级,表明上述6个因素对体育产业增加值均有重要影响。具体而言,R&D经费投入和政府公共预算支出与体育产业增加值的关联度相对较高,分别为0.896、0.808,说明科技创新和政府支持对促进体育产业高质量演化有重要的推动作用;其次依次为固定资产投资、人均GDP,关联度分别为0.790和0.771,可以认为社会投资力量和经济水平对体育产业发展的支持力量较强;而居民平均消费水平、第三产业占GDP比重对体育产业增加值的关联度相对最低,分别为0.762、0.747,表明虽然两个因素与体育产业增加值之间存在强度关联,但相比其他因素而言,消费市场和产业结构优化对体育产业的驱动力量稍弱,仍有提升空间。

3.2.1科技创新力

科技创新是促进体育产业演化的强劲动力,纵观现代体育发展史,即是一部科技助推进化史,从运动装备、电子竞技到电视转播,科技助推了体育的商业化及产业化。区块链技术、新型可视技术、体感技术、大数据技术等均已应用到体育产业领域,并取得显著成效,如2018年7月我国举办的全国共计100多座城市参加的智能体育大赛,吸引了230万人参加。由图4可知,各省域(市区)体育产业增加值与R&D经费投入也有较显著的趋势契合特征。可见,科技创新对体育产业演化促进作用巨大且显著,但省域(市区)R&D经费投入差异大、科技转化率低、缺乏专业科技研发人员、可用资金较少依然是横在体育产业演化前进之路的“拦路虎”,科技创新之路任重而道远。

3.2.2政府调控力

一般公共财政预算支出反映政府的支持和调控力度,文化体育与传媒支出越多,说明政府对体育产业的支持力度越大,越有利于体育产业快速发展。灰色关联度统计结果显示,政府调控力在体育产业演化发展中扮演重要角色、有明显促进作用。但深入调查发现,政府调控力的有限性、差异性及偏颇性也是抑制体育产业演化的一大短板。一方面,无论是中央还是地方政府,对整个体育事业经费的投入都很有限,地区之间的非均衡性、差异性显著且巨大,多者如北京的支出预算约为21.6亿元,少者如新疆的支出预算仅有3.49亿。另一方面,有限的、差异性的体育公共财政支出又存在“偏竞技、轻群众”体育的非正常的常态化现象,两者的体育公共财政支出比约为6∶1。可见,提高政府投入力度与投入比例也是驱动体育产业演化的又一重要举措。

3.2.3社会拉动力

文化、体育与娱乐业固定资产投资能为改善人们特质文化生活、提升人们体育需求创造物质条件。灰色关联度统计结果显示,文化、体育与娱乐业固定资产投资对体育产业演化有较强的社会拉动力,表明全国及各省域(市区)政府部门、尤其是社会资本也在不断加大体育产业投资布局。体育产品是一种“准公共品”,由政府财政承担投资是体育产业发展的重要命脉,但社会资本的涌入才能真正成为体育产业血液不竭的源泉。而近些年,各大商业巨头也纷纷开始投资布局体育产业,体育产业投融资事件频发,体育产业获得前所未有的朝气,作为体育产业主体的体育企业也大步迈向上市之路,融资渠道进一步拓宽。但经历2016年后半年至2017年的史上最为密集体育公司“上市潮”,2018年竟呈现体育产业“零”上市尴局,社会拉动力由强减弱,极不利于体育产业发展。因此 如何吸引社会资本关注、不断增强社会资本注入仍是需要解决的一大瓶颈。

3.2.4经济推动力

GDP反映地区经济发展状况,GDP越高的地区越能为体育产业演化发展创造基础推动力。改革开放以后我国GDP一直保持高速增长,并成功跃居世界第二大经济体,2019年我国GDP总量高达99.09万亿元,比2006年增长了3.5倍。但灰色关联度结果表明,人均GDP对体育产业演化的影响程度居于第四位。究其原因,制约瓶颈在于我国巨大人口数量导致的人均GDP严重偏低。按照世界银行2015年的标准,人均GDP在4126至12 735美元之间为中高等收入国家,高于12 736美元为高收入国家。但2019年的人均GDP数据显示,我国共有10个省市人均GDP超过1万美元,其中仅有7个省市人均GDP超过12 736美元,由此表明我国仍处于发展阶段,仍需要通过经济水平的综合质量提高及省域(市区)经济水平的均衡发展来促进体育产业的均衡、高质量演化。

3.2.5市场驱动力

消费是国民经济增长的重要力量,也是体育产业演化发展的核心源动力。在我国经济实力持续向好的大環境下,在《关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见》等系列体育消费政策赋能下,人们传统思想观念悄然改变,健康意识逐渐增强、“花钱买健康”深入人心,体育消费水平、消费结构、跨界消费不断提升,提高了体育消费市场的潜力 。但实证调查证明,体育产业消费结构不均衡、人均体育产业消费整体偏低仍是体育产业演化核心动力不足的重要诱因。2015年公布的《2014年全民健身活动状况调查公报》显示,20岁及以上体育消费人群中,运动服装消费最多,人数占比高达93.9,而观看比赛的人数等人数相对较少。从人均消费金额来看,用于场租和聘请教练的消费额度最高,却不足千元。作为体育消费大省的上海公布的《2018上海全民健身报告》显示,其人均体育消费才升至2580元。因此,提高体育消费能力、优化体育消费结构仍是促进体育产业演化发展的重要举措。

3.2.6产业结构优化力

总体来看,我国已进入第三产业占相对优势地位新阶段,第三产业占GDP比重从2016年的41.82上升至2018年的53.27。第三产业的快速发展给予了体育产业广阔的发展空间与巨大推力。体育产业快速发展、内部结构持续优化,其中作为衡量体育产业成熟度及质量水平重要指标的体育服务业增长势头良好,其增加值及占体育产业比重分别从2006年的168.15亿元、17.11增长至2018年的6530亿元和64.8,远超2018年体育产业用品及制造业的33.7占比。但灰色关联实证结果表明,产业优化力与体育产业增加值的关联度仍位居末位。究其原因,一方面,虽然我国第三产业占GDP比重增长势头迅速,但体育产业增加值占第三产业比重仍偏低、且增速缓慢,仅从2006年的1.07上升至2018年的2.06;另一方面,第三产业发展主要靠消费,但体育产业消费水平、消费结构仍有很大改善空间。

4结论与建议

4.1结论

以中国大陆31个省域(市区)体育产业为研究对象,采用空间关联分析法、标准差椭圆及灰色关联模型等探究我国体育产业时空演化特征、空间分异特征及关联因素,主要结论包括:

(1)全国体育产业上升态势明显,省域(市区)体育产业发展不均衡,具体随东部、中部、西部三大区域变化呈现由强减弱的演化规律。但在空间上呈现显著正相关,表明随着省域(市区)位置的临近体育产业呈一定集聚态势。

(2)省域(市区)体育产业存在明显空间集聚性。通过局部Moran散点图和Getis-Ord Gi*指数进一步验证了我国体育产业的显著空间集聚特征,大致呈现以江浙沪皖及邻近省为热点区域,以青甘川为中心的冷点区域及东北-西北-西南的环形随机分布区域。

(3)体育产业空间重心大致在在116.4712°E~115.4904°E,31.2132°N~31.1007°N之间,即在安徽省六安市西南地区。标准差椭圆变化幅度不大,呈“南-北”格局,但总体上有向“东北-西南”方向转变的趋势。

(4)体育产业演化的时空分异特征是由经济、政府、社会、产业、市场和科技等多种因素共同作用的结果,虽然近些年科技创新不断增强、政府调控张弛有度、社会拉动幅度增大、经济推动继续增进、市场驱动持续提升和产业结构不断优化,但相较于发达国家,各关联因素仍显动力不足,进一步提升体育产业演化的驱动协同力也是今后工作的关注重点。

4.2建议

结合体育产业“十四五”规划的国家战略背景,体育产业演化的现实状况及主要影响因素,对如何促进我国体育产业高质高量、均衡发展提出以下支持建议:

(1)政策统筹、均衡协调。生于体育事业、长于体育事业的体育产业深受国家政治环境的作用与影响,即国家政策在体育产业演化发展中担任至关重要的战略规划与引领作用。因此,要实现体育产业持续、平衡发展,中央及地方政府必然要树立全局发展思想,建立区域合作协调长效机制,实行全局统筹规划与区域协调推进联合发力的政策支持体系。国家层面要继续研制出台具有全局统筹规划作用、任务具体且可操作性较强的体育产业演化支持政策。地方政府依据国家统筹规划思想,具体因地施策、构建地方特色体育产业协调策略。

(2)科技先行、经济引领。科学技术是第一生产力,科技创新、科技进步是先导。中央及地方政府应继续加大我国科技创新的财政力量投入,以吸引更多科技人才力量和促进科技创新的快速发展,这样才能促使经济的真正腾飞与人均GDP的快速增长,才能为體育产业演化铺垫基石力量。同时,科技创新力量的整体提升也会促进体育与科技融合发展,为体育产业高质高量、均衡演化提供先导动力。

(3)政府调控、社会协同。体育产业演化发展,资金注入是坚实后盾。因此,中央及地方政府在高度重视体育产业的思想指引下,进一步提高体育产业的资金投入比重,将行动落到实处。其次,社会力量是无穷大、无穷尽的,政府更应该加强对社会资金的吸引、投入力度,只有吸引到源源不断的社会资本涌入,才能真正打开体育产业演化之大格局,才能真正促使体育产业演化向更好、更高方向前进。

(4)消费提升、产业均衡。体育消费属于较高层次需求,是一种享受、发展型消费,是在人们收入达到一定水平下的消费。因此,国家及地方政府部门应稳房价、稳教育、降医疗,以相对增加居民可支配收入中的体育消费部分,提高居民体育消费实际支付能力。其次,国家及地方政府部门还应积极加强“全民健身”“科学健身”“终身健身”思想观念的宣传,提升体育消费需求、引导体育消费结构,在提升全民福祉的同时,促进体育产业结构均衡发展。

参考文献:

[1]李国,张天峰,孙庆祝.我国体育产业对国民经济发展影响的实证研究.沈阳体育学院学报,2019,38(2):36-42.

[2]王先亮,张瑞林.从生产到生活:论美好生活需要下体育产业高质量发展.沈阳体育学院学报,2020,39(4):106-113.

[3]宋玉芳,邱丽.美好生活:新时代体育的意义与生活转向.山东体育学院学报,2019,35(6):38-42.

[4]国家统计局.2018年全国体育产业总规模和增加值数据公告.(2020-01-20).http://www.gov.cn/xinwen/2020-01/21/content_5471152.htm.

[5]李威.城市化视域下我国体育产业发展的机遇与挑战.山东体育学院学报,2019,35(1):27-32.

[6]李国,孙庆祝.新时代我国体育产业结构优化效益的VAR模型分析.山东体育学院学报,2019,35(5):1-11.

[7]Pitts, B.G., Fielding, L.W., & Miller, L.K.. Industry Segmentation Theory and the Sport Industry: Developing a Sport Industry Segment Model. Sport Marketing Quarterly, 1994, 3(1): 15-24.

[8]鲍明晓.体育产业:新的经济增长点.北京:人民体育出版社, 2000.

[9]Meek, A. An Estimate of the Size and Supported Economic Activity of the Sports Industry in the United States. Sports Marketing Quarterly, 1997,6(4):15-21.

[10]丛湖平.体育产业若干界说的辨析及相关问题的讨论.中国体育科技, 2001,37(12):3-5.

[11]李荣日,刘宁宁.理论框架与逻辑通路:我国体育产业高质量发展研究.天津体育学院学报,2020,35(6):651-657.

[12]中国体育科学学会体育产业分会.中国以及相关产业统计.北京:人民体育出版社,2011.

[13]国家统计局.《体育产业统计分类(2019)》(国家统计局令第26号).(2019-04-09).http://www.stats.gov.cn/tjgz/tzgb/201904/P020190409584096591165.doc.

[14]赵延益.时空观与体育教育.武汉体育学院学报,1989(3):12-15.

[15]熊奕铭,王良健.我国体育产业发展的省际时空差异研究.成都体育学院学报,2012,38(4):39-43.

[16]钟敬秋,郑欢.北京市体育产业企业时空格局特征及其优化策略.辽宁师范大学学报:自然科学版,2020,43(2):250-259.

[17]孙彦,李春玲,崔晓.论我国体育产业的现状、问题与对策.北京体育大学学报,2004(2):161-163.

[18]刘兵.我国体育产业发展的内在动力、存在问题与升级路径.武汉体育学院学报,2019,53(8):37-43.

[19]林玲,彭连清.体育产业结构的几个理论问题探讨.天津体育学院学报,2004(2):39-41.

[20]宋昱.中国体育产业集聚与集群演化实证分析(1994-2012).西安体育学院学报,2014,31(3):263-272.

[21]韩松,王莉.我国体育产业与养老产业融合态势测度与评价.体育科学,2017,37(11):3-10.

[22]徐开娟,黄海燕,廉涛,等.我国体育产业高质量发展的路径与关键问题.上海体育学院学报,2019,43(4):29-37.

[23]白宇飞,臧文煜.支持体育产业高质量发展的财政金融政策工具:功能与应用.北京体育大学学报,2019,42(9):19-28.

[24]幸小梅,周明芳.我国体育产业生命周期曲线形态分析.商业时代,2008(35):89-90.

[25]任波.中国体育产业结构的形成机理、演进逻辑与优化策略.沈阳体育学院学报,2018,37(4):14-20.

[26]黄海燕.新世纪我国体育产业发展回顾.环球体育市场,2010(6):10-11.

[27]李荣日,杨腕舒,刘宁宁,等.体育产业演化研究:显著特征与发展预测.沈阳体育学院学报,2018,37(3):6-14.

[28]王介勇,刘彦随.1990年至2005年中国粮食产量重心演进格局及其驱动机制.资源科学,2009,31(7):1188-1194.

[29]李国,孙庆祝.我国体育产业与国民经济共生行为模式实证分析.西安体育学院学报,2020,37(2):173-180.

[30]周勇,房亚男,李国平.中国体育产业和第三产业发展关系的实证研究.山东体育科技,2018,40(1):21-24.

[31]于婷婷,宋玉祥,阿荣,等.东北地区人口结构与经济发展耦合关系研究.地理科学,2018,38(1):114-121.

[32]李静.新政策推动下体育产业发展的影响因素分析——以中部四省为例.第十一届全国体育科学大会论文摘要汇编,2019:953-955.

[33]薛昭铭,刘东升,马德浩.体育产业高质量发展系统动力机制模型建构与现实考察.沈阳体育学院学报,2020,39(2):116-124.

[34]刘思峰,党耀国,方志耕,等.灰色系统理论及其应用.5版.北京:科学出版社,2010:169-175.

[35]贺祥,林振山,刘会玉,等.基于灰色关联模型对江苏省PM_(2.5)浓度影响因素的分析.地理学报,2016,71(7):1119-1129.

[36]冯连世.体育科技:全球新趋势,中国新机遇.清华金融评论,2020(3):23-25.

[37]邱洪华.中国体育产业科技成果转化的推进路径:基于有效专利挖掘的视角.中國体育科技,2017,53(4):138-145.

[38]江小涓.体育产业发展:新的机遇与挑战.体育科学,2019,39(7):3-11.

[39]关朝阳,周娜娜.当前我国体育社会科学成果转化的现状、问题及转化路径.沈阳体育学院学报,2020,39(1):125-131.

[40]蒋晨曦.探讨科技推进体育产业进步的策略.当代体育科技,2017,7(18):229.

[41]北京市体育局.北京市体育局2020年财政预算信息.(2020-02-21).http://tyj.beijing.gov.cn/bjsports/zfxxgk_/czyjs/1698135/index.html.

[42]新疆维吾尔自治区体育局.新疆维吾尔自治区体育局2020年部门预算公开.(2019-01-30).http://tyj.xinjiang.gov.cn/tyj/czxx/202001/61f6309b99f7409fb20a03383b18e606.shtml.

[43]腾讯体育.体育总局:2015年体育产业增加值占GDP的比重约为0.7. (2015-12-23).http://sports.qq.com/a/20151223/054767.htm.

[44]周勇.动态轨迹、焦点议题与未来前景:体育投融资研究.沈阳体育学院学报,2020,39(3):100-106.

[45]维宁网.体育产业数字三年.(2017-10-21).http://www.vning.net/detail/index/id/276/aid/576.html.

[46]刘远祥,孙冰川.体育产业供给侧改革的动因与路径研究.山东体育学院学报,2019,35(6):1-7.

[47]国家体育总局.2014年全民健身活动状况调查公报.(2015-11-16).http://www.sport.gov.cn/n315/n329/c216783/content.html.

[48]张振峰.体育消费需求升级视角下体育产业转型发展路径.西安体育学院学报,2017,34(4):453-458.

[49]孙威,王晓辉.新时代我国体育消费力提升研究.沈阳体育学院学报,2020,39(3):49-55.