敦煌《八啭声颂》藏文写卷的梵藏语法比较研究

阿旺嘉措 才让扎西

(兰州大学 历史文化学院,甘肃 兰州 730020)

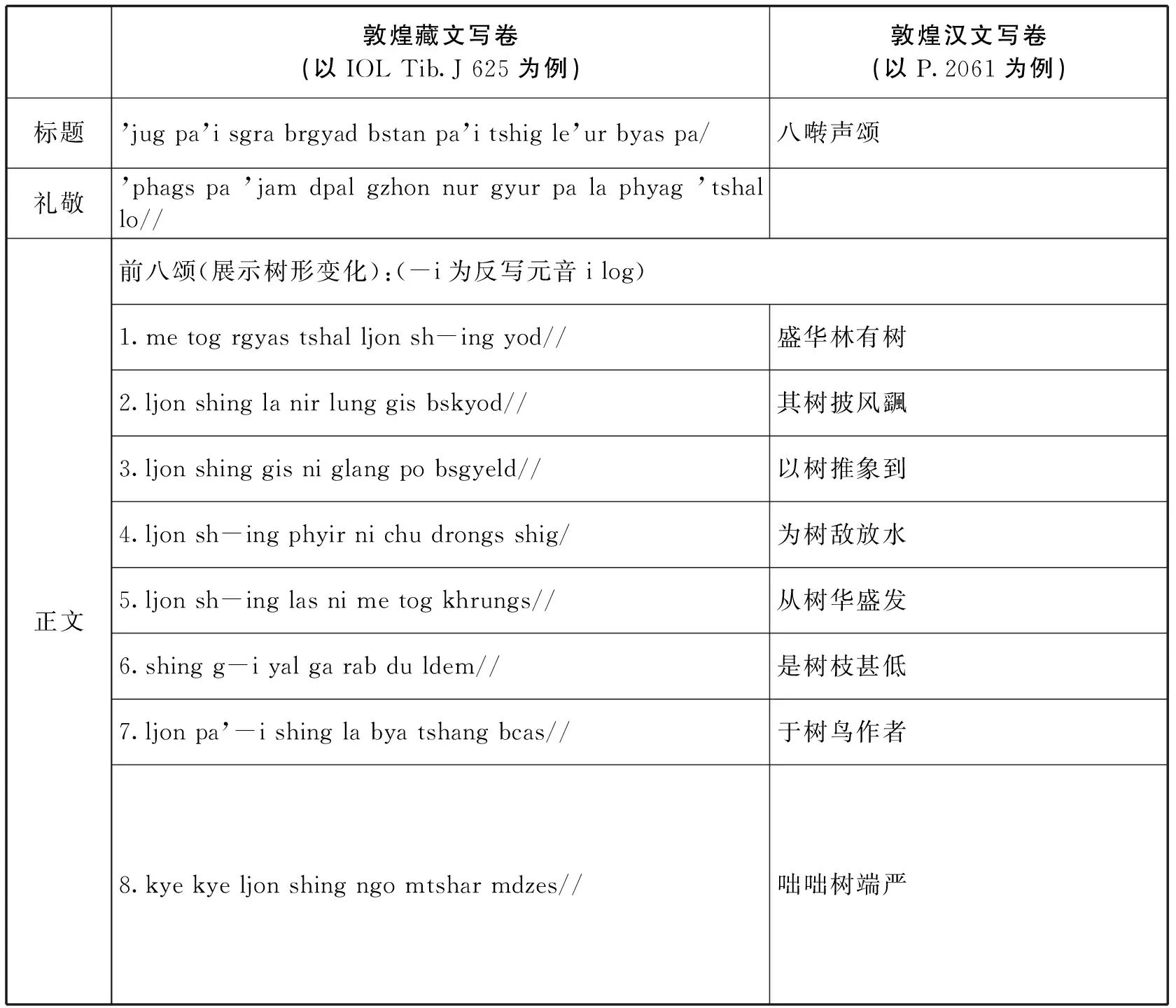

所有的《八啭声颂》(’jug pa’i sgra brgyad bstan pa’i tshig le’ ur byas pa)都来源于敦煌文献,共有四个版本,两篇汉文写本(P.2061和P.3950)和两篇藏文写本(P.t.783和IOL Tib.J 625),如下:

1.P.2061法国国家图书馆藏伯希和汉文敦煌写卷2061号

2.P.3950法国国家图书馆藏伯希和汉文敦煌写卷3950号

3.P.t.783法国国家图书馆藏伯希和藏文敦煌写卷783号

图1 P.3950

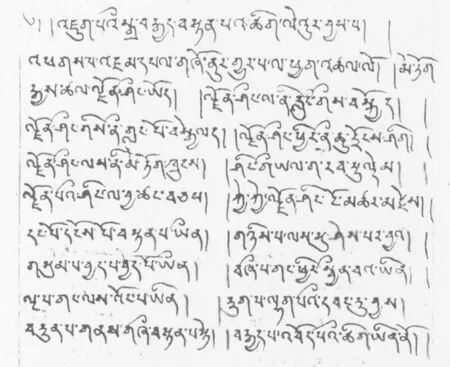

两篇《八啭声颂》藏文写卷中,IOL Tib.J 625是最完整版本,包括了标题、礼敬、主体和尾项。值得注意的是P.t.783中没有尾项(如图2)。接下来以IOL Tib.J 625为例,给出藏文写卷《八啭声颂》的具体内容(对照敦煌汉文写卷《八啭声颂》P.2061):

图2 P.t.783

表1 藏汉文写卷《八啭声颂》具体内容对照表

八啭声颂的研究亦有历史,最早的研究应始于Lalou(1939)公开发表了P.t.783的部分内容(2)M. Lalou, Inven Jaire des Manuscrits tibétains de Touen-houang conservés la Bibliothèque Nationale, t.I(Fonds Pelliot tibétain) , Paris, 1939.。De la Vallee Poussin于1962年出版的《英藏敦煌藏文写卷目录》(CatalogueoftheTibetanmanuscriptsfromTun-huangintheIndiaOfficeLibrary)中录入了藏文写卷八啭声颂(IOL Tib.J 625)的主体,并进行了一些简单分析,其后Verhagen(1992)是第一篇全面论述藏文写卷八啭声颂的文章,随后Verhagen(1994)、Verhagen(2001)两部专著中各有小篇幅的介绍(3)Pieter C.Verhagen, A Ninth-Century Tibetan Summary of the Indo-Tibetan Model of Case-semantics, edited by Ihara Shōren and Yamaguchi Zuihō, Tibetan Studies: Proceedings of the 5th Seminar of the International Association of Tibetan Studies Narita 1989 volume 2:Laguage, History and Culture, Naritasan Shinshoji, 1992,pp.833-844.Pieter C. Verhagen,A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, Volume One: Transmissions of the Canonical Literature, Leiden: Brill, 1994. Pieter C.Verhagen, A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, Volume Two:Assimilation into Indigenous Scholarship.。藏族学者最新的研究如扎西东智(2010)(4)扎西东智《敦煌文书中新发现的语法典籍试论》,《中国藏学(藏文版)》2010年第1期。,在八啭声颂的主要议题上都有讨论。

《英藏敦煌藏文写卷目录》中的内容摘录如下:

’jug pa’i sgra brgyad bstan pa’i tshig le’ur byas pa/八啭声颂藏文标题段(Pravartana- vyākaraāaka-nirdea-kārikā)藏文标题的梵文重构Translator:chos-grub (dharmasiddha), from a Chinese original. A grammatical treatise on the vibhaktis (rnam-dbye). There is in Bstan-rgyur, Mdo-vgrel, a Sarva-bhāā-pravartana-vyākaraa-āstra by Subhāakīrti; translator not mentioned.

笔者译为:

从这一份简短的报告中可以看出,有关八啭声颂的研究早就纳入了梵藏比较研究,这也是学界对藏文语法历来的研究角度,对于八啭声颂藏文写卷来说,西方学者历来讨论的议题有:

1.八啭声颂藏文写卷是否译自汉文经卷?

2.八啭声颂藏文写卷是在论述藏文文法或是梵文文法?

3.八啭声颂藏文写卷和丹珠尔中的《啭声说》有何关系?我们将逐一论述。

一、八啭声颂藏文写卷与前弘期语法作品

赤松德赞时期,由王室赞助的译经事业开始占据主导地位,并由此修建了第一个大型译经场所:bcom ldan ’das kyi ring lugs kyi ’dun sa。其中参与的译经人员包括来自印度和尼泊尔以及内地的高僧。《翻译名义集》和《语合二章》就是在这里完成的。同一时期的《堆唐丹噶经论目录》(lton thang ldan dkar)中包含了736条名目,其中大部分都是梵文经卷(八条经名译自汉文佛经(6)参考David L.Snellgrove,Indian Buddhists and Their Tibetan Successors, London: Serindia Publications, 1987, p.441.),并没有涉及梵文语法的书目。真正意义上梵文语法作品的出现已经是后弘期了,可见于布顿大师(bu ston rin chen grub,1290-1364)及弟子仁青南加(sgra tshad pa rin chen rnam rgyal,1318-1388)修订的丹珠尔目录,其中收录了22部梵文语法译经。后期修订的不同版本的丹珠尔在此基础上不断扩充。因此可以说,前弘期语法作品的主题或是佛经翻译,如《翻译名义集》和《语合二章》;或是规定文法,如《三十颂》和《字性颂》;或是两者兼而有之,如《根本八大处》《声论》《啭声说》等(7)参考Mag. Alexander Graf, Tibetan Grammar:Si tu Pachen and the Tibetan Adoption of Linguistic Knowledge from India, [D], 2019, p.33.。

按照收录入佛教大藏经丹珠尔的顺序,排序如下:

1.《翻译名义集》(MVY,Mahāvyutpatti,bye brag tu rtogs byed chen po)(8)收录于《北京版大藏经》丹珠尔go函,第204-310页;《那唐版大藏经》丹珠尔go函,第222-394页;《德格版大藏经》丹珠尔co函,第1-131页;《卓尼版大藏经》丹珠尔co函,第1-131页。,收录于藏文大藏经丹珠尔,第二次文字厘定时所作,共有约9565条词条。它的价值在于列出了梵藏研究的语料库,在很多问题上,MVY中列出的词条具有代表性和高可靠度,同时需要注意,MVY中包含了梵文七格21种格尾的树形变化表(9)可查阅MVY:从4737条到4744条。(之后列出),以及专门的一个梵文语法名类(vyākaraa)下的31条词条(10)可查阅MVY:从4706条sūtram,mdor byed pa到4736条uttma-purua,skyes bu mchog。。

2.《语合二章》(SSBP,Madhyavyutpatti,sgra sbyor bam po gnyis pa)(11)收录于《北京版大藏经》丹珠尔ngo函,第1-38页;《德格版大藏经》丹珠尔co函,第131-160页;《卓尼版大藏经》丹珠尔co函,131-160页。(12)《语合二章》有两份敦煌残卷:1. P.t.843;2.P.t.845。,又称《翻译名义中集》,以词条注释的形式解释了MVY中414条词条翻译的理由,并有拆分词根等一些语法操作。可以认为SSBP是藏文著作中第一个处理梵文语法的作品(13)关于《语合二章》中梵文词根拆分的更多信息,可查阅Pieter C.Verhagen, A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, Volume One: Transmissions of the Canonical Literature.。

3.《三十颂》(SCP,lung du ston pa’i rtsa ba sum cu pa)(14)收录于《德格版大藏经》丹珠尔co函,第160-161页;《卓尼版大藏经》丹珠尔co函,第160-161页。,《三十颂》和《字性颂》作者的史实性(historicity)(15)关于吞弥的史实性的研究一直在继续,其中的标志性学者是Miller(1976)。最近的研究贡献者如Kapstein(2000),研究了如柱间史、西藏王统纪、布顿教法史中的吞弥使印的记载。Roy Andrew Miller, Studies in the Grammatical Tradition in Tibet, Amsterdam:John Benjamins B.V., 1976. Matthew T.Kapstein, The Tibetan Assimilation of Buddhism: Conversion, Contestation, and Memory, Oxford: Oxford University Press, 2000.虽仍待继续讨论,但两部作品的古典性毋庸置疑。虽是藏文语法典籍,但对其研究向来是梵藏比较研究(16)关于《三十颂》和《字性颂》的研究历史,廖本圣的《实用西藏语文法——附录及检索手册》中的附录五提供了一份全面而详细的研究综述,更多信息可以查阅这本书。,这里列举《三十颂》的意义也在于此,《三十颂》中探讨了藏文八格的格尾形态(sdeb sbyor)。

5.《根本八大处》(GBCP,gnas brgyad chen po’i rtsa ba)(19)收录于《北京版大藏经》丹珠尔ngo函,第40-43页;《那唐版大藏经》丹珠尔ngo函,第40-43页;《德格版大藏经》丹珠尔co函,163-165页;《卓尼版大藏经》丹珠尔co函,163-165页。,尾项注明作者杰奇珠(ce khyi ’brug或ci khyi ’brug或lce khyi ’brug,798-815)。这部作品的研究亦有历史,早期的研究如Miller(1976),最具代表性如Verhagen(1994),但近期的研究,如Graf(2019)提出了有关《根本八大处》写作目的新观点,认为《根本八大处》的写作目的不是为了处理语法课题,而是如同《翻译名义大集》和《语合二章》,是为了佛经翻译的事项而写就(20)可查阅Mag.Alexander Graf,Tibetan Grammar:Si tu Pachen and the Tibetan Adoption of Linguistic Knowledge from India: “Moreover, NG(g) comprises a selection of eight linguistic topics in the broadest sense, some of which come with a strong philosophical character that grants only limited utility in translational work.”p.33. (另外,根本八大处的议题中包含了一组节选的广义上的“八处”,其中的一些“处”带有强烈的哲学探讨意味,仅仅会在翻译工作时适用)。,这样的观点会给解决《根本八大处》中的历史上难以解决的议题,如第二处“bsdu ba’i gnas”、第三处“bsgyur ba’i gnas”及第七处“phyogs kyi gnas”的释读带来贡献(21)关于根本八大处的释读及为何疑难等议题可查阅Pieter C.Verhagen, A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, Volume Two:Assimilation into Indigenous Scholarship, pp.6-14.。

6.《声论》(SBB,sgra’i bstan bcos)(22)收录于《北京版大藏经》丹珠尔ngo函,第43-54页;《那唐版大藏经》丹珠尔ngo函,第43-54页;《德格版大藏经》丹珠尔co函,第165-173页;《卓尼版大藏经》丹珠尔co函,第165-173页。,结语注明是《根本八大处》的注释,作者不详,但通过论题和风格,基本认为是杰奇珠的自注(23)这个推论主要是基于丹珠尔中依次排列的顺序以及作品内容的相互关联,拿德格版来说,这三部作品依此列入了杂部co函。。

7.《啭声说》(SRPD,sgra’i rnam par dbye ba bstan pa)(24)收录于《北京版大藏经》丹珠尔ngo函,第54-64页;《那唐版大藏经》丹珠尔ngo函,第54-63页;德格版和卓尼版没有收录此文。,作者不详,但通过论题风格,学界猜测为杰奇珠所著,这篇文章并不是在处理“gnas brgyad”(八处),而是在处理“sgra’i rnam par dbye ba”(啭声,格尾),后续会论及这篇作品。

8.《八啭声颂藏文写卷》(VPSB,’jug pa’i sgra brgyad bstan pa’i tshig le’ur byas pa),八啭声颂藏文写卷也为前弘期声明作品,作品的写作年代不会早于法藏,可能和杰奇珠(ce khyi ’brug)同时代。

可以说作为前弘期声明作品一员的八啭声颂藏文写卷,它和其他作品互相关联,八啭声颂藏文写卷的议题也是这些作品中会遇到的,这也是我强调八啭声颂不能单独研究的意义所在,八啭声颂中的语法术语的理解必须借鉴其他前弘期语法著作才能完善。

二、八啭声颂藏文写卷中的“树形变化”

1.梵文语法传统中的“树形变化”

MVY中的名词变格表:

4737[Sanskrit:saptavibhaktikāyah]rnampardbyeba’itshigbdungyimingla

表2 翻译名义集中的名词变格表

我们从中看到“rnam par dbye ba”是“vi-bhak-ti”(27)来源于帕尼尼的《八章书》,统称名词格尾和动词语尾,但大多数情况指代名词格尾。的直译词,“rnam par”是“vi”(28)“vi”是梵文语法21种“upasarga”(nye bar bsgyur ba,近置词)中的一个。的直译词,“dbyeba”是词根“bhaj”的直译。需要澄清一点的是,无论藏文文法中的“rnam dbye”或是梵文语法中的“vi-bhak-ti”都是“格尾”而不是“格”本身。前弘期声明语法作品在这一点上非常清楚,使用“rnam par dbye ba”时表达的都是“格尾”的意义。后弘期的语法作品中,逐渐用缩略词“rnam dbye”来表达“格”,而很少使用“rnam par dbye ba”了。

2.藏文语法传统中的“树形变化”

藏文语法中亦有“以树举例”的传统,最早如前弘期时杰奇珠的《啭声说》(sgra’i rnam par dbye ba bstan pa)中便有“树形变化”,往后追溯,公元12世纪初,萨迦巴·贡嘎坚参(sa skya pa kun dga rgyal mtshan,1182-1251)的《智者入门》(mkhas pa ’jug pa’isgo)中引用了同八啭声颂非常相似的“以树举例”(29)BDRC,Titles:mkhas pa’jug pa’i sgo, Resource ID:W1KG17446,pp.21-22.:

de dag nye bar mtshon na/shing zhes bya ba yal ga lo ’dab dang ldan pa tsam go bar byed pa la lta bu ngo bo’i tshig dang/shing de la lta ba’am ’jog pa lta bu bya ba la sbyor ba shing la zhes bya ba lta bu gnyis pa bya ba’itshig dang/shing gis khang ba byed ces bya ba lta bu gsum pa byed pa dang/shing gi phyir chur ’dren zhes bya ba lta bu bzhi pa dgos pa’i tshig dang/shing las ’bras bu ’byung zhes bya ba lta bu lnga pa ’byung khungs dang/shing gi yal ga zhes bya ba lta bu drug pa ’brel tshig dang/shing la bya tshang chags zhes bya ba lta bu bdun pa gnas gzhi’i tshig dang/kye shing zhes bya ba lta bu brgyad pa bod ba’i tshig go

比喻来说,枝繁叶茂的树中的“树”指本物,看那棵树或放在那棵树上的“树”是第二格宾格,用树盖房中的“树”是第三格作格,给树灌水中的“树”是第四格为格,从树结果中的“树”是第五格离格,树的枝桠中的“树”是第六格属格,树上搭鸟窝中的“树”是第七格处格,哎!树中的“树”是第八格呼格。

3.汉文语法典籍中的“树形变化”

汉文语法典籍中记录最早的“树形变化”来自唐朝僧人法藏(635-713)所著的《华严经探玄记》卷3,其中有这样一段文字:

第十八声者依西国法。若欲寻读内外典藉。要解声论八转声法。若不明知必不能知文义分齐。一补卢沙此是直指陈声。如人斫树指说其人。二补卢私是所作业声。如所作斫树。三补卢崽拏是能作具声。如由斧斫。四补卢沙耶是所为声。如为人斫。五补卢沙多是所因声。如因人造舍等。六补卢杀娑是所属声。如奴属主。七补卢铩是所依声。如客依主。(30)可查阅《华严经探玄记》卷3,《大正藏》,第35册,第149页。R.H.van Gulik, Siddham: an Essay on the History of Sanskrit Studies in China and Japan, New Delhi: Jayyed Press, 1980.

表3 法藏《华严经探玄记》与八啭声颂藏文写卷中格尾术语对比表

因为法藏的《华严经探玄记》的完成年代早于法成的《八啭声颂》,因此不少学者推测后者的写作可能参考了前者,正如表中所见,两者在“以树举例”的说明风格上是相似的。

以上是关于“树形变化”的渊源,“树形变化”是讲述名词格尾所采用的形式,而接下来要论述的作者格(kāraka)(31)关于kāraka,可查阅Cardona,Pāini’s kārakas: Agency, Animation and Identity, Indian Philosophy, Vol.2, 1974, pp.231-306.就是隐含在名词格尾背后的“意义”。

三、《八啭声颂》藏文写卷中的作者格

如果不是梵藏研究领域,作者格(kāraka,byed pa’i tshig drug)等概念或显生僻,然而它确是名词格尾中极为重要的概念,无论研究梵文七格或是藏文八格,必须要理解这一概念。作者格简单来说就是以动词为主的一套语义学体系,其中的各个部分紧密地关涉了句中的动词,使得包含动词的句子在语义上得以成立。藏文语法八格中的作者格,同样源自梵文语法,分别为(32)注意梵文每个格的kāraka还要根据动词语态(主动或中间)、句子语态(主动或被动),来变化其承载的意义,因为藏文八格没有这么多变化,所以它的kāraka简化了许多。:第一格(绝对格,谁来做)、第二格(做什么)、第三格(怎样做、谁来做)、第四格(为何做)、第五格(从何做)、第七格(何处做)等。梵文中的作者格/kāraka用途和意义复杂的多,在这不再赘述(33)详细的帕尼尼语法的kāraka可见段晴《波尼尼语法入门(月光疏精粹述解)》,第177、352、523、558、585、587、589、591页。。总而言之,kāraka是一组语义语法概念,有一处引用可以证明西藏译师是熟悉帕尼尼语法并深谙“kāraka”的。如杰奇珠的啭声说中的这段引用(34)《中华大藏经丹珠尔(对勘本)》卷115,北京:中国藏学出版社,2008年,443页。:

rnam par dbye ba ni brgyad kho na yin la/de nyid la gnas brgyad du dbye ba zhes bya ba’o/de la gnas brgyad ni byed pa’i tshig drug dang drug po dang brgyad pa gnyis ni byed pa ni min la/rang gi ngo bo tsam kho na ston zhing ’bod pa’o//

格尾(rnam par dbye ba)有八,八格尾分为八处(gnas brgyad)。八处是由六个kāraka格尾(byed pa’i tshig drug)(注意这是源自梵文语法,kāraka格尾只有六个,即一、二、三、四、五、七格)以及两个非kāraka格尾(第六格和第八格,drug po dang brgyad pa gnyis ni byed pa ni min la,(这两处)只是展示或呼出(ston zhing ’bod pa)了自己的本质(rang gi ngo bo tsam kho na)(非kāraka词缀在句子中不与动词产生联系,它们只反映与他相联系的事物的本质)。

由此可以看出,前弘期时的西藏译师已经掌握了kāraka的语法或非语法使用,而且将kāraka词缀译为“作者格六格”(byed pa’i tshig drug),非kāraka词缀译为“非作者格两格”(byed pa min pa’i tshig gnyis),实际上帕尼尼语法中早已分类好了两种词缀,即kārakavibhakti和upapadavibhakti(35)可查阅Mag.Alexander Graf,Tibetan Grammar: Si tu Pachen and the Tibetan Adoption of Linguistic Knowledge from India, p.88.。Kārakavibhakti与动词发生联系(如谁做、做什么、用什么做、为谁做、在哪做等等),而upapadavibhakti只是完成句法功能(如第六格从属关系)。但它的用法不限于语法层面(36)有关kāraka的研究可见于Cardona(1974);Cardona(1998);Graf(2019)中列出了Pāini、Kātantra、Cāndra等的kāraka术语对比表。George Cardona, Pāini’s kārakas: Agency, Animation and Identity, pp.231-306; George Cardona, Pāini: A Survey of Research, Delhi: Motilal Banarsidass, 1998; Mag. Alexander Graf, Tibetan Grammar: Si tu Pachen and the Tibetan Adoption of Linguistic Knowledge from India, p.89.,如字性颂中有这样一段(37)《中华大藏经丹珠尔(对勘本)》卷115,第403页。:

byed pa bzhi bzh iste//gang la ’jug byed gang gis byed//ji ltar byed dang ci phyir byed//gang la yi ge thams cad la//gang gis bcu po de dag ga gis//ji ltar rnam pa gnyis yin te//ci phyir ’jug par byed ce na/

四作为:对谁作、谁来作、怎样作和为何作。对谁是对所有字母,谁作是十后加字作,怎样作分为两种……为何作是……

至今未有学者指出这段文字实际上是kāraka的非语法使用,这里作者将“kāraka”运用成了“主题的几个方面”,即“gang la byed”、“gang gis byed”、“ji ltar byed”、“ci phyir byed”(对谁作、谁来作、怎样作和为何作),这种过渡是自然的,因为语法里的“kāraka”也就是“动词的几个方面”。《根本八大处》中更是进一步将“kāraka”扩展为一种“词论”:

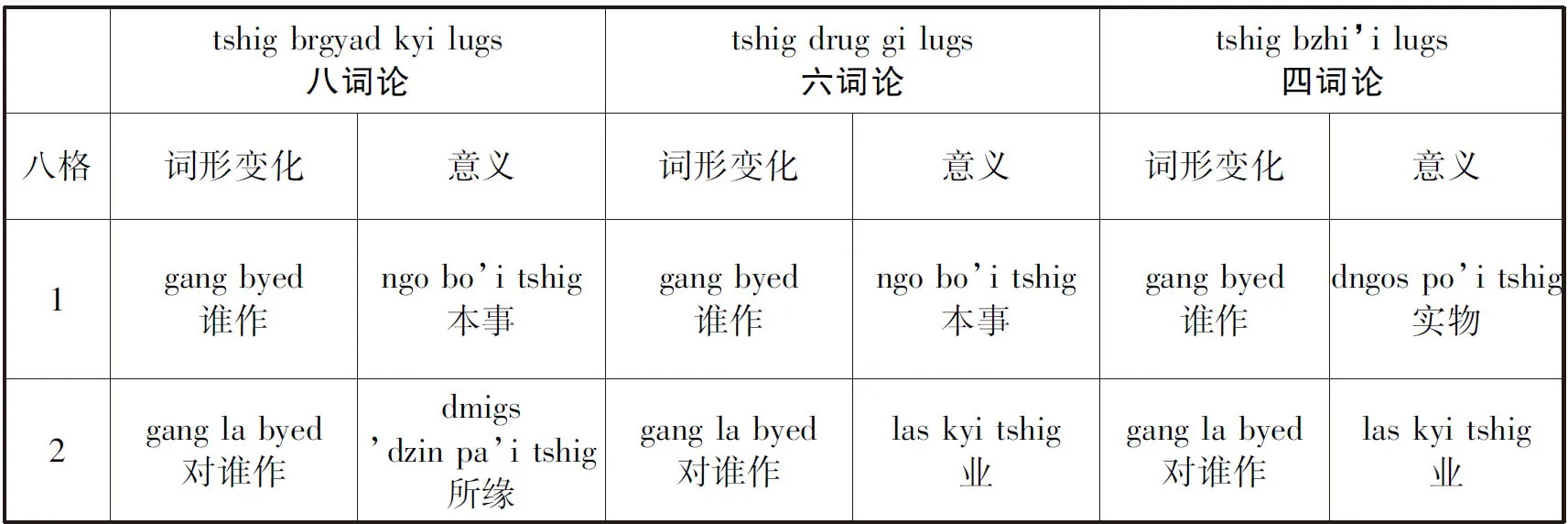

表4 《根本八大处》中的词论

我们注意到各个论所使用的术语有些许差别,各个论所提到的格也有不同。其中“tshig drug gi lugs”(六词论)就是帕尼尼语法的忠实反映,它略去了第六格和第八格,因为这两个格不属于kāraka体系;而“tshig brgyad kyi lugs”(八词论)和“tshig bzhi’i lugs”(四词论)更像是经过藏文译师们改编的版本。“tshig brgyad kyi lugs”(八词论)里囊括了所有格,而“tshig bzhi’i lugs”(四词论)里省掉了第四格和第五格。值得注意的是,之前《三十颂》里引用的那段“kāraka”正是“tshig drug gi lugs”(六词论)里的前四格,即“gang byed”、“gang la byed”、“gang gis byed”、“gang gi phyir byed”(谁作、对谁作、怎样作和为何作)。这样的差别提出了一个问题:八啭声颂藏文写卷中的“byed pa”(kāraka)的处理是不是某种“tshig kyi lugs”(词论)的反映?因为目前为止,八啭声颂中的格尾的源头是没有定论的,甚至对于它是否在描述藏文文法或是梵文文法这一点上也是不能确定的。

四、八啭声颂藏文写卷同梵文传统语法中的格尾术语对比

回到语法术语对比上,之前论及,无论梵文语法传统或是前弘期的语法作品中都体现了对“格尾”(rnam par dbye ba)的认知和使用。特别是《根本八大处》中将格尾分为了三种词论,因此藏文八格中的格尾意义同梵文语法传统是有密不可分的联系,我们尝试找到这些联系中的一些规律:

表5 藏文语法作品中的八格格尾意义同梵文八格格尾术语对比表

通过对比,我们就能发现,藏文语法中讨论的格尾的意义大多源自梵文语法,这些术语的流通亦可在MVY以及瑜伽师地论索引(38)即Yogoyama1996瑜伽师地论索引。等中找到证据,例如, 4715条,karma,事,las;7625条,kāraam,作,byed pa’am rgyu;瑜伽师地论索引中:adhikaraa,依處,gnas pa等。完全可以与藏文语法术语一一对应。

五、八啭声颂藏文写卷的议题

(一)八啭声颂藏文写卷是否译自汉文经卷

八啭声颂藏文写卷同汉文写卷对照非常一致,两部写卷应是互相译入,然而就“谁翻译自谁”这个问题上,还是留下了一些探讨的余地:

1. 八啭声颂藏文写卷是由汉文写卷译入

这个观点正如藏文写卷Tib.J 625末尾结语所展示的:

zhu chen gyi mkhan po dang/lo tsa pa ban de chos grub kyis rgya’-i dpe las bsgyur cing zhus te/gtan la phab pa//

主校师、译师僧人法成从汉文经卷里译而校订。

这个论断成立是有依据的,法成总共从汉文经卷里译入了20部藏文经书。而且前已述及,汉文典籍中亦有以树举例的渊源。

2.八啭声颂藏文写卷是由梵文典籍译入

持此观点的如Ueyama(1963),认为结语中的“rgya’-i dpe las bsgyur”应作“rgya gar gyi dpe las bsgyur”解,Verhagen(1994)认为这样大胆的省略太不寻常,因此持怀疑态度。Ueyama认为这里的梵文典籍可能属于Candragomin(月官),然而月官文法的语法术语同八啭声颂有不少差别(39)详细对比可查阅Pieter C. Verhagen, A History of Sanskrit Grammatical Literature in Tibet, Volume One: Transmissions of the Canonical Literature.或Mag.Alexander Graf, Tibetan Grammar: Si tu Pachen and the Tibetan Adoption of Linguistic Knowledge from India.。

3.八啭声颂藏文写卷是原创,非译入

这样理解的原因是把“bsgyur”作“著”而非“译”解,这是有可能的,第二次藏文厘定中,规定了佛经翻译的各个事项,其中对典籍格式也做了要求,如果是译自梵文典籍,那么译本中要有原著经名、原作者、译者等信息。因此这里的“bsgyur”作“著”解是有可能的。

(二)八啭声颂藏文写卷是在论述梵文文法或是藏文文法

八啭声颂藏文写卷是在描述梵文文法还是藏文文法,存疑点有三:

第一处存疑,根据帕尼尼、噶拉巴、月官等语法传统,梵文的第八格情形等同第一格,故而一般不入八格,只谈七格,翻阅汉地高僧如义净、法藏的著作,皆是如此,因此八啭声颂在这一点上存疑,降低了为梵文文法的可能性。

第三处存疑就是进入语法术语的比对之后,发现八啭声颂藏文写卷中藏文八格的术语与同时代前弘期的其他语法作品中的术语有一定出入,这一现象也使八啭声颂藏文写卷是否在描述藏文文法存疑。

由此可见,这个议题争论悠久,而且仍将持续下去,争论的背后实际是对于吐蕃时期藏文语法的面貌掌握不够导致的,而这份不够又是因为前弘期语法作品的缺失造成的。同样卷入讨论的还有八啭声颂藏文写卷的写作参考,即法成撰写八啭声颂时是否参考了其他的语法作品?接下来将论述佛教大藏经丹珠尔中的《啭声说》同法成的八啭声颂藏文写卷有何关系。

(三)藏文写卷八啭声颂和丹珠尔中的《啭声说》有何关系

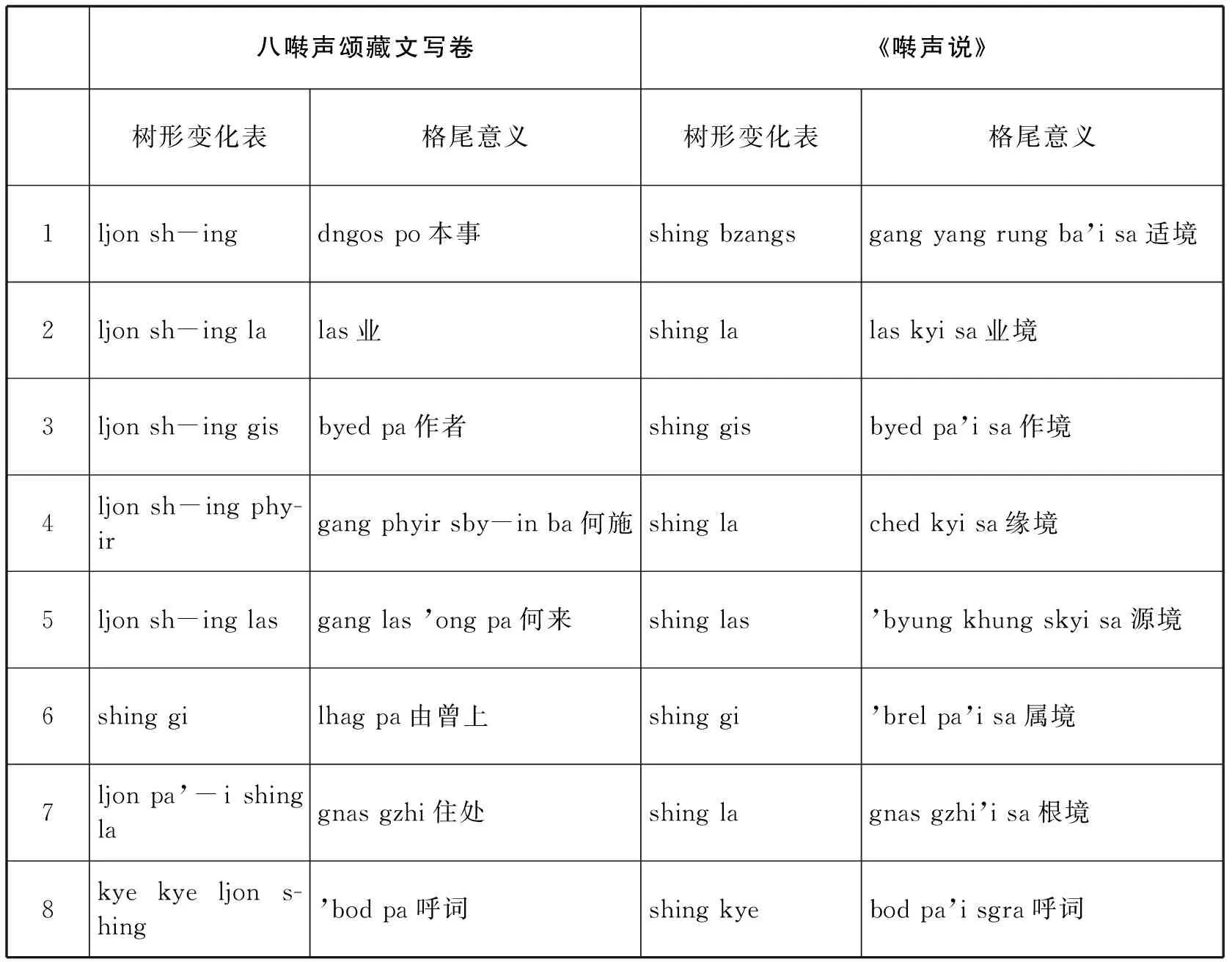

通过和丹珠尔中的《啭声说》中语法术语的比对,我们发现这两部作品是非常有关联的。《啭声说》的结语处未注明作者信息,学界大多猜测其为杰奇珠(ce khyi ’brug)。杰奇珠的另外两部语法作品是《根本八大处》(gnas brgyad chen po’i rtsa ba)和《声论》(sgra’i bstan bcos)。前已述及这两部作品是为佛经翻译而写就,那么《啭声说》是否有可能,也为佛经翻译问题而写就呢?通过仔细地考证,我们发现,《啭声说》的写作目的不是为了佛经翻译,而是比较梵藏名词格尾,因此啭声说的研究对于解决藏文写卷八啭声颂是非常有价值的。通过仔细比对《啭声说》和八啭声颂,我们发现两者在主题上是非常贴近的,举例如下表为两部作品中引用的术语对比:

表6 八啭声颂藏文写卷同《啭声说》语法术语对比表

2.杰奇珠和法成

杰奇珠名字最早出现在语合二章中的一段文字(42)《中华大藏经丹珠尔(对勘本)》卷115,第313页。:

根据这段记录,杰奇珠在藏地译经的活动年月,主要的任务是规范翻译术语,这样的任务在他的作品中也有所体现,《根本八大处》、《声论》、《啭声说》皆不是处理单一语言的作品,而是融合和梵藏语法比较,因此作品也显得比较难懂。《啭声说》的创作年代也比法成的《瑜伽师地论手记》要早,因此,学界有一种猜测:藏文八啭声颂可能参考了《啭声说》,因为两者的术语和体例如此接近,另一方面,也能反证,八啭声颂可能不是在处理单一语言,而是在做梵藏的语法比较,如同杰奇珠的那些作品一般。

结语

以上用梵藏比较的角度分析了前弘期语法作品中名词格尾及其背后蕴藏的梵文语法传统的渊源:“以树举例”是一贯传承的名词格尾的比喻手法;而“kāraka”则是来源于梵文语法传统的内容。从“形式”到“内容”的不同维度的借鉴,造成了藏文文法复杂难解的面貌。

同前弘期语法作品的比较可知,作为同一时期的作品,《八啭声颂》藏文写卷也包纳了前弘期语法作品的整体特点,即:前弘期语法作品的主题是梵藏语法比较和佛经翻译;前弘期语法作品中展示了译师对梵文传统语法的熟悉。了解这两点非常重要,因为在过去的研究中,我们对前弘期语法作品的认识有一些偏差,认为前弘期语法作品只处理单一语言,即要么只介绍梵文文法、要么只介绍藏文文法。实际上,前弘期的语法作品中没有一部是带着这样的写作目的而完成的,即使如藏文语法原本《三十颂》和《字形颂》来说,在“规定藏文文法”的同时也在很大程度上参考着梵文语法。

因此对前弘期语法作品认识的更新有助于我们更准确地解释这些文本。针对八啭声颂藏文写卷,这里给出了一些新的思路:

1.八啭声颂藏文写卷的主题可能是一种“词论”的反映如果不深陷于如“八啭声颂是在描述藏文文法还是梵文文法”的议题,那么我们或许可以在《根本八大处》这部前弘期语法作品中找到启示,即八啭声颂藏文写卷可能是一种“词论”的反映,而“词论”即藏地译师对梵文语法的本土化理解,它可能是受了某个现今未知梵文语法支派的影响,也可能只是本土语法家对外来语法的本土化操作,使得它的面貌既不同于梵文传统,又异于藏文语法。

2.八啭声颂藏文写卷中的“树形变化”渊源判别有重要价值。前已述及,“树形变化”有三个渊源,分别是梵文渊源,藏文渊源以及汉文渊源。暂时未知八啭声颂藏文写卷是参考沿用了哪种典籍,找到渊源将很大程度上解决诸如八啭声颂藏文写卷的写作主题等议题。

以上比较完整地叙述了八啭声颂藏文写卷的研究热点和现状,当然仍有遗漏,例如八啭声颂作者法成的人物研究(43)有关法成人物研究可查阅N.Simonsson, A Note on the Knowledge of Indian Grammar Among the Tibatan Translators of the Ninth Century, Orientalia Suecana,1986.R.A.Stein, Tibetica Antiqua, Francaise de l’Extréme Orient, 1983.David.L.Snellgrove, Indian Buddhists and Their Tibetan Successors.等。总之,藏文写卷八啭声颂的研究仍在继续,作为前弘期时代的语法作品,它继承了梵藏语法比较的主题,因而对它进行语文学式的梵藏比较研究是非常有意义的。