复杂地形条件下高速公路互通方案选型设计

杜艳花

(山西省交通规划勘察设计院有限公司,山西 太原 030032)

S20线为甘肃省“六环六纵两横十八联”中的第2横,同时也是国家普通国道网的第44横——江苏启东至西藏那曲的通道。S20线两河口至郎木寺高速公路起点位于陇南市宕昌县两河口乡,与国家高速公路G75兰海高速渭源至武都段相接,自东向西经过舟曲县、迭部县、四川省若尔盖县至郎木寺与国家高速公路G0611张掖至汶川高速公路相接。

已运营高速公路G75在两河口乡设置两河口互通(一般互通),实现G75与G345线(二级公路)的交流转换,方便两河口乡及舟曲县人民出入高速。S20线在两河口乡与G75成T型交叉。原G75两河口互通为一般互通立交,新建S20线,需对原互通进行改造,基于该项目功能及应当地政府要求,改造互通既要实现S20线与G75的交通流转换,又要方便当地群众出入两条高速。

1 建设条件及转向交通量

1.1 建设条件

项目区所处的白龙江河谷区为秦岭南支西端迭山山脉与岷山山脉交汇叠加地带,属国内典型的高山峡谷区地貌。

S20线为典型的临江傍山型,路线沿江而设,与白龙江并行或相交,南北两侧傍迭山、岷山山脉,沟谷狭窄。该项目两河口段山高谷窄,地方道路G345两侧村庄较密集,要将G75兰海高速两河口互通改造为枢纽互通+一般互通功能,基本无有利地形可用。

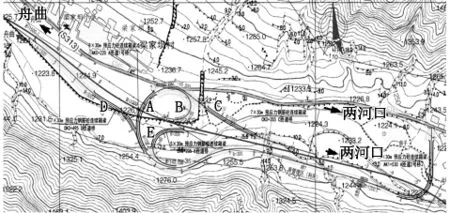

图1 互通布设条件示意图

G75兰海高速两河口互通段,设计速度为80km/h,双向四车道高速公路,互通范围内主线最小圆曲线半径R=700 m,最大纵坡为2.46%。互通段内主线均以桥梁跨越岷江。

1.2 转向交通量

S20线两河口节点,既要设置与G75的交通流转换枢纽,还要设置与G345线交通流转换的一般互通。

根据交通量调查与预测,2045年(通车20年后)通过该枢纽的交通量为33 235 pcu/d,舟曲←→武都转向交通量为18 001 pcu/d,其中舟曲至武都方向转向交通量为9 313 pcu/d,武都至舟曲方向转向交通量为8 688 pcu/d;舟曲←→兰州方向转向交通量为15 234 pcu/d,其中舟曲至兰州方向转向交通量为6 836 pcu/d,兰州至舟曲方向转向交通量为8 398 pcu/d,远景年预测交通量详见图2,图中括号内为小时交通量。从图中可以看出,舟曲与武都方向为主交通流,舟曲与兰州方向为次交通流,舟曲至武都方向转向交通量最大,为9 313 pcu/d,舟曲至兰州方向转向交通量最小,为6 836 pcu/d。根据远景交通量分析,原G75两河口互通各匝道指标满足枢纽功能[1],可以完全利用现有两河口互通匝道作为S20线与G75交通转换枢纽。

图2 两河口节点远景交通量预测图(2045年)

结合路网功能及群众出行需求,在两河口节点应同时设置一般互通,实现S20线及G75与G345线交通流转换,方便两河口乡及舟曲旧城群众的出行。根据交通量调查与预测,2045年(通车20年后)通过该互通的交通量为9 774 pcu/d,舟曲←→G345转向交通量为3 867 pcu/d,两河口←→G345转向交通量为5 907 pcu/d,两河口方向出入该节点的交通流较大。其中舟曲至G345转向交通量为2 039 pcu/d,G345至舟曲转向交通量为1 828 pcu/d,两河口至G345转向交通量为2 805 pcu/d,G345至舟曲转向交通量为3 102 pcu/d,设计小时交通量均小于400 pcu/d。

2 方案选型设计

重要节点的方案设计不仅影响整个项目的使用功能及造价,同时也影响社会经济发展、周边环境及工程可实施性等,因此,重要节点应对多种可行性方案进行多方案同深度比选,才能比较全面地反应节点的各方面特性[2]。

既有枢纽互通改造应本着利用既有工程和利于保通的原则进行考虑,综合通行能力、行车安全、改造过程、实施难度等多方面因素拟定最优方案[3]。

根据上述交通量预测结果、S20线形条件及G75构造物设置情况,结合现场条件,拟定3个互通方案进行同深度比选。

2.1 方案一 单喇叭+T型互通复合方案

互通中心桩号为K0+140,设于主线K0+256—K0+840范围内。主线最小圆曲线半径R=700 m,最大纵坡为-3%,与原两河口互通间距1 150 m,交织段长度615 m,满足复合式互通设置条件[1,4]。该方案仅I匝道半径较小,R=70 m,其余匝道平面指标均较高,互通整体平纵面指标较高,通行能力较高。

方案一采用迂回T型+单喇叭互通方案,是基于不改变原互通出行习惯,完全利用原收费站及管理区提出的。新建迂回T型互通与原两河口互通组成复合互通。方案一见图3。

图3 两河口互通方案一平面图

该方案完全利用原收费站及连接线,平交口位置不变。G、F匝道相当于主线的左右幅,最小圆曲线半径R=700 m,最大纵坡为3%。I、H匝道为拟建项目的出入口匝道,实现该项目与G345线交通流转换。A、B、C、D、E匝道实现S75与该项目及G345线交通流转换。F、G、H、I匝道共设6座跨河大桥,对河道影响较大。G匝道上跨H匝道,需设1-50 m钢箱梁桥。

2.2 方案二 A型单喇叭方案

互通中心桩号为K0+600,位于主线K0+180—K1+260范围内,最小圆曲线半径为1 000 m,最大纵坡为-2.56%,采用A型单喇叭方案,距两河口枢纽2 270 m,最小净距810 m,满足规范要求。该方案充分利用地形,采用较低的匝道指标,拆除原收费站,新建收费站,完全利用现有收费站管理区。新建平交口位于原G75兰海高速两河口互通平交口东1 100 m处。A匝道AK0+400—AK0+700段挖方较多,最大挖深16 m。需设置A、C、D、E匝道跨河大桥,且A匝道AK0+200—AK0+350段为D、E匝道的分汇流段,均以桥梁通过,桥墩较密集,对河道影响较大。

方案二布设紧凑,B、E匝道分别采用极限最小半径50 m及一般最小半径60 m,匝道最大纵坡为3.61%,整体互通平纵指标较低。方案二见图4。

图4 两河口互通方案二平面图

匝道除设跨河大桥外,其余均以路基通过,且桥梁均按常规桥型及孔径布设即可,互通规模较小。

2.5 方案三 T型方案

互通中心桩号为K0+625,设于主线K0+200—K1+200范围内。主线最小圆曲线半径R=1 000 m,最大纵坡为-2.56%,与原两河口互通间距为1 655 m,最小净距1 050 m,满足互通设置条件。该方案采用T型互通方案,是为了减少南侧陡峭山体挖方,以及减小对白龙江河道的影响。该方案仅E匝道半径较小,R=60 m,其余匝道平面指标均较高,互通整体平纵面指标较高,通行能力较高。

方案三将平交口设于G345南侧,位于原两河口平交口东890 m处,需拆除原收费站,利用原收费站北侧路基新建收费站,完全利用原收费站管理区。方案三见图5。该方案仅D匝道、A匝道需设置跨河大桥,其他匝道对河道几乎无影响。C、D匝道需上跨主线,需设置1-50 m钢箱梁桥。

图5 两河口互通方案三平面图

2.6 方案比选

山区互通立体交叉的选型设计,要综合考虑山区环境的各种控制因素(山高、滑坡、河道狭窄、基本农田少、主线指标低、桥隧比例高等),在满足互通功能和技术指标前提下,灵活多变地进行互通方案设计,多方案、多角度进行比选,选出最优方案[5]。

方案一~方案三主要技术指标及工程规模对比见表1。

表1 主要技术指标及工程规模对比

2.6.1 方案一

2.6.1.1 优点

a)完全利用原收费站及收费站管理区,最大程度减小工程浪费。

b)完全利用原连接线及平交口,不改变周边群众的出行习惯。

c)整个互通指标较高,通行能力高。

2.6.1.2 缺点

a)作为主交通流的F、G匝道需从右侧分合流。

b)匝道及主线几乎均以桥梁布设,工程规模大,造价高。

c)该方案F、G、H、I匝道共设6座跨河大桥,对河道影响较大。

d)交通组织较复杂。

2.6.2 方案二

2.6.2.1 优点

a)完全利用原收费站管理区,减小工程浪费。

b)互通布设紧凑,桥梁少,工程规模小,造价低。

2.6.2.2 缺点

a)A、C、D、E匝道需设置大桥跨越白龙江,对白龙江河道影响较大。

b)需拆除原收费站,在原收费站东侧新建收费站。

c)B、E匝道采用最小半径50 m和60 m,互通整体指标较低,通行能力低。

d)A匝道挖方较多,对自然环境影响大,容易诱发不良地质灾害。

2.6.3 方案三

2.6.3.1 优点

a)仅E匝道最小圆曲线半径为60 m,其余匝道指标均较高,通行能力高。

b)完全利用原收费站管理区。

c)利用原收费站北侧路基新建收费站,节约用地。

d)完全绕避山体挖方,无挖方。

e)匝道设置跨河大桥少,对河道影响较小。

2.6.3.2 缺点

匝道较长,桥梁较多,工程规模较大,造价较高。

2.6.4 比选结论

方案一是在原G75高速两河口互通基础上,增加该项目与G75的转向匝道,以及该项目的出入口匝道,与原有互通构成复合式互通方案。该方案最大特点是可以完全利用原收费站及收费站管理区、原A匝道路基及原连接线与G345平交口,不改变当地群众的出行习惯。但是作为主交通流的F、G匝道需从右侧分合流,且匝道及主线几乎均以桥梁布设,整个互通规模最大,造价最高。方案二、方案三为利用原G75高速两河口互通作为连接该项目与G75高速的转向枢纽,在满足互通间距的位置新设该项目的出入口一般互通。其中,方案二为A型单喇叭互通,造型简单,结构紧凑,匝道指标低,互通通行能力低,规模最小,造价最低,但对河道、山体等自然环境的影响较大。方案三为T型互通,造型简单,指标较高,但规模较大,造价也较高。方案三完全利用原收费站管理区,在原G75两河口收费站段新建收费站,而且设置跨河大桥少,完全避开山体挖方,对自然环境的影响最小。

根据以上方案综合比选,方案三作为推荐方案。

3 结语

a)既有互通改造或新增互通应对既有实体工程的平纵面线形、路基、路面、桥涵、隧道及收费站等进行调查评价,结合工程现状、新增交通条件、互通间距等对互通方案的规模、技术标准、建设条件、交通组织、功能、安全、环境和造价等进行综合论证后,确定互通方案。

b)高山峡谷地形条件下,互通的设置应在满足功能、安全的同时,控制互通规模及工程造价,以及重点考虑互通布设对环境的影响(填挖方大、滑坡、侵占河道等)。

c)复杂地形条件下互通方案的确定应经过多方案比选,在满足功能及安全条件下,应选择工程造价低,对环境影响小的最优方案。