论文与专利双维度视角下分子标记辅助育种发展态势分析

邵 卓 王娅丽 刘 璐 温小杰 刘 莹 王友华

(1 中国农业科学院生物技术研究所,北京 100081;2 沈阳工学院生命工程学院,沈阳 113122)

传统育种一般是通过对群体中大量个体进行性状观测来选育优良后代,这一过程不仅操作繁琐、耗费时间,而且效率低下。伴随着植物分子生物学技术在育种方面的快速发展和广泛应用而诞生的分子标记辅助育种,可有效地解决这些问题[1]。分子标记辅助育种是一项利用与目标基因紧密连锁或共分离的分子标记,在杂交后代中精准地对不同个体的基因型与表型进行关联分析,进而辅助选择的一种育种技术[2]。相比于传统育种,分子标记辅助育种不仅可以极大地缩短育种年限,提高育种效率,节约大量的人力、物力,且不受时间和环境限制,还可对不同阶段及多种环境条件下(温室、异地等)的样本进行选择。尤其是在隐性性状(如抗病)、遗传力低的性状(如产量、抗旱等)、多个抗性基因聚合的性状以及表型鉴定困难且花费较高的性状(如加工品质等)选择方面,分子标记辅助育种比传统育种具有显著的优越性[3-7]。在论文与专利双维度视角下,对分子标记辅助育种发展态势进行分析,可以对其研发思路、技术创新和应用方向等做出精准定位。此外,基于多样的论文和专利数据库进行双维度分析研究,是目前国家研发资源投放和有关部门进行战略部署的重要依据。

1 数据来源

本文关于分子标记辅助育种的论文发表情况以科学引文索引数据库扩展版(汤森路透集团Web of Science)作为数据源,以论文发表日作为采集数据的时间标准,数据更新时间截止到2019 年12 月25日。利用关键词设计检索式TS=“marker-assisted selection”or“marker assisted selection”or“markerassisted introgression”or“marker assisted introgression”or“marker-assisted breeding”or“marker assisted breeding”or“Marker-aided breeding”or“Marker aided breeding”or“Marker-aided selection”or“Marker aided selection”or“DNA-based marker breeding”or“DNA based marker selection”or“molecular-marker selection”or“molecular marker breeding”or“DNAmarker selection”or“DNA marker breeding”,文献类型为Article,利用期刊筛选及人工判读最终选取9201 篇论文作为本次分析的数据集。

分子标记辅助育种领域专利数据来自商业数据库智慧芽数据库(PatSnap),以专利申请日作为采集数据的时间标准,数据更新时间截止到2019 年12 月25 日。检索式同Web of Science 中的检索式,通过国际专利分类(IPC,International patent classification)筛选和人工筛选,排除与分子标记辅助育种无关的专利,最终得到14342 件专利。

最后,利用Origin 和Adobe Illustrator 对收集到的以上相关数据进行可视化分析。

2 结果与分析

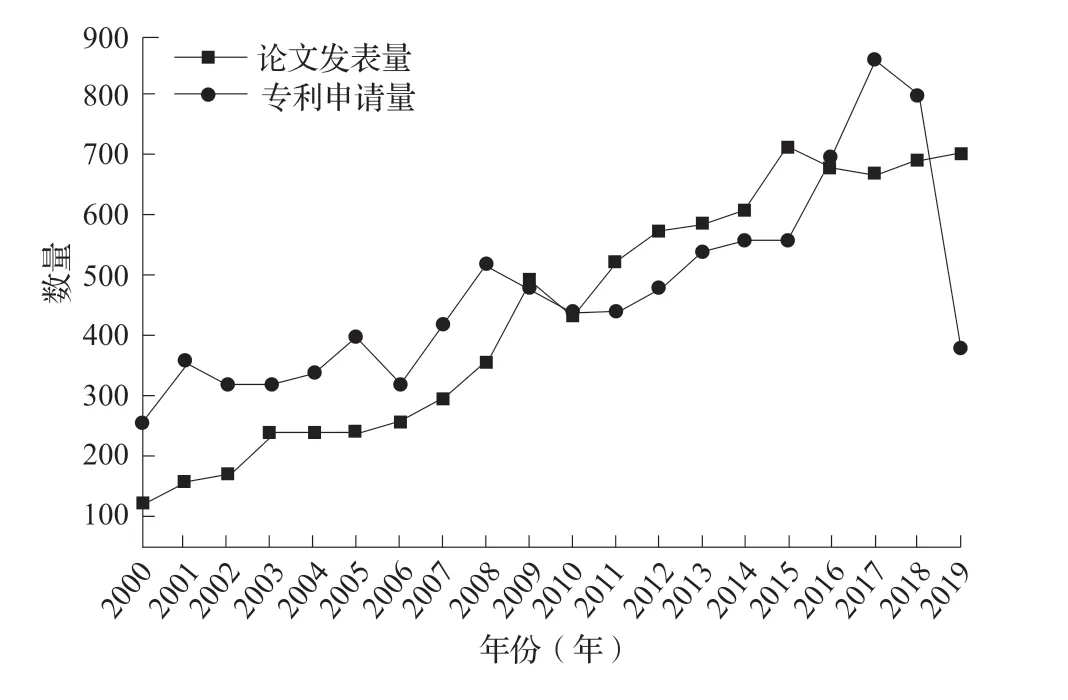

2.1 分子标记辅助育种论文及专利发展趋势对2000-2019 年分子标记辅助育种的论文发表量以及专利申请量进行分析(图1):论文发表量的整体趋势表现为稳定上升,其中2000-2015 年论文发表量呈持续上升态势,并于2015 年达到最高值,2015-2017 年出现小幅度下降,2017-2019 年转为回升势头;2000-2015 年专利申请量呈波动上升趋势,2015-2017 年专利申请量急剧上升并在2017 年达到高峰,数据表明论文发表量和专利申请量增长趋势基本一致,可见该技术的理论研究和实际应用同步发展。

图1 分子标记辅助育种相关论文发表量和专利申请量的年度变化趋势

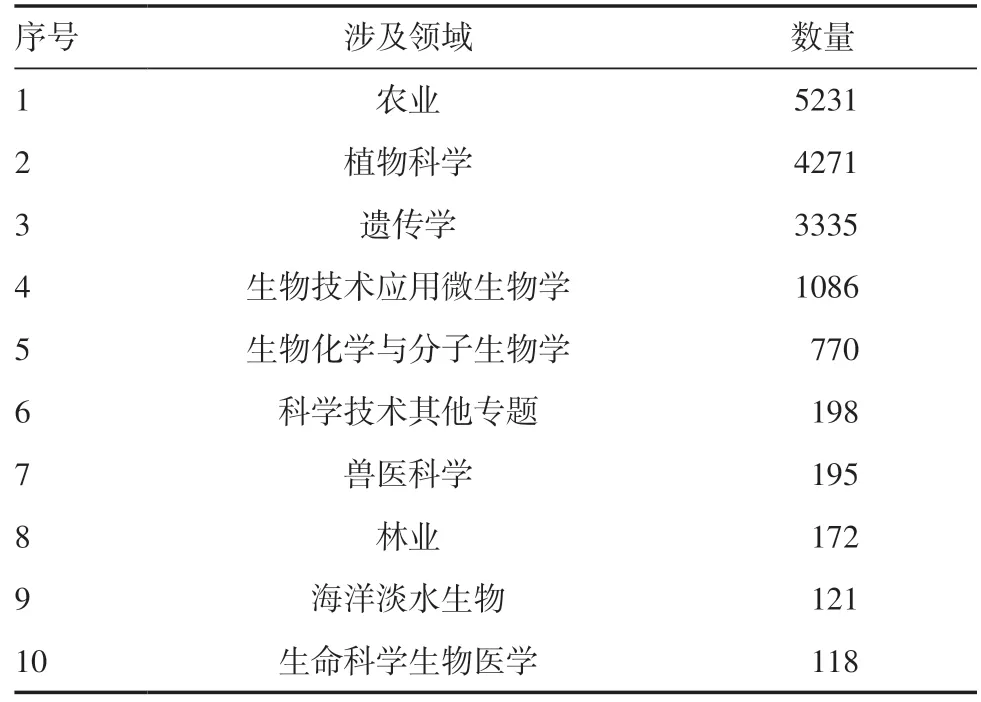

2.2 重点技术领域分析分子标记辅助育种论文涉及多个领域(表1),在前10 个领域中,涉及最多的为农业领域,论文数量为5231 篇;其次是植物科学领域,论文数量为4271 篇;第三涉及的领域为遗传学,论文数量为3335 篇;第四涉及的领域为生物技术应用微生物学,论文数量为1086 篇;第五涉及的领域为生物化学与分子生物学,论文数量为770篇,这五大领域论文数量几乎占总量的95%(为真实反映发表论文在各重点技术领域的分布情况,统计人员将单篇论文对应多个技术领域的数据均纳入统计)。除此之外,科学技术其他专题领域、兽医科学领域、林业领域、海洋淡水生物领域以及生命科学生物医学领域均有涉及,但占比不高,这说明该技术主要应用领域聚焦于农业育种与生产等方面。

表1 分子标记辅助育种论文涉及的前10 个领域

表2 显示了分子标记辅助育种主IPC 小组专利申请情况,前10 位中,C12Q1、C12N15 和A01H5为核心技术,除此之外还有A01H1 和C12N5。其中主IPC 小组专利最多的IPC 分类号为C12Q1/68,有2972 项专利,其次为C12N15/11,有2112 项专利。C12Q1 所包括的2 个小组,即C12Q1/68 和C12Q1/6895,共有专利3889 项,分别涉及核酸领域和植物、真菌或藻类领域;C12N15 包括3 个小组,分别是C12N15/11、C12N15/82 和C12N15/09,共有4186 项专利,涉及DNA 或RNA 片段及其修饰领域、植物细胞领域和DNA 重组技术领域;A01H5 包括2 个小组,即A01H5/00 和A01H5/10,这一类别共有2172 项专利,涉及特征在于其植物部分的被子植物(有花植物)、除其植物学分类之外的被子植物领域和种籽领域;A01H1 包括2 个小组,A01H1/04和A01H1/02,共有1422 项专利,分别涉及的领域为选择的方法和杂交的方法或设备;而C12N5 只有C12N5/10 1 个小组,这一类别拥有640 项专利,涉及的领域为经引入外来遗传物质而修饰的细胞,如病毒转化的细胞。从IPC 分布可以看出,目前DNA片段在植物细胞的重组、种籽创新和杂交育种选择仍是分子标记辅助育种研发的主体。

表2 分子标记辅助育种专利前10 个重点技术领域分布

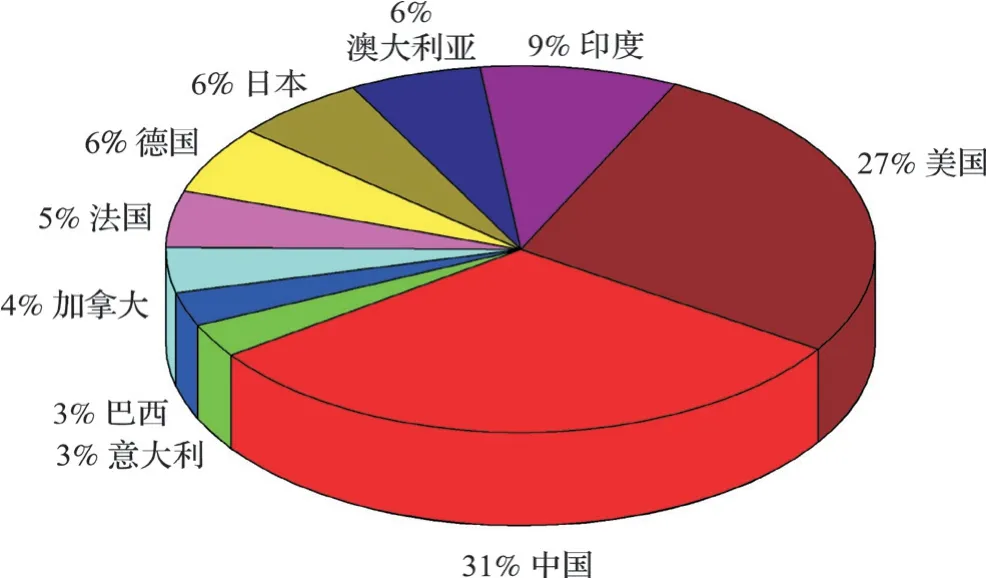

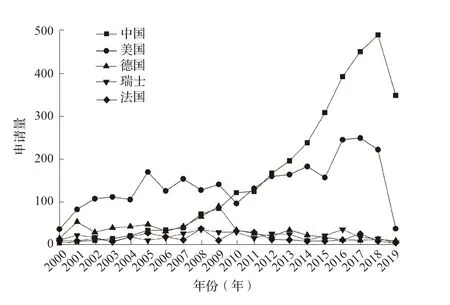

2.3 各国研发能力分析对论文发表量排名前10的国家进行统计,结果显示(图2),中国的论文发表量为2763 篇,占排名前10 位国家论文发表总量的31%,居全球第一;美国的论文发表量为2344 篇,占排名前10位国家论文发表总量的27%,排名第二;印度、澳大利亚、日本和德国分别以756、539、502、491篇论文位列第三、四、五和六,表明中国近年来处于研究高产出状态,与美国共同占全球58%的研发份额。

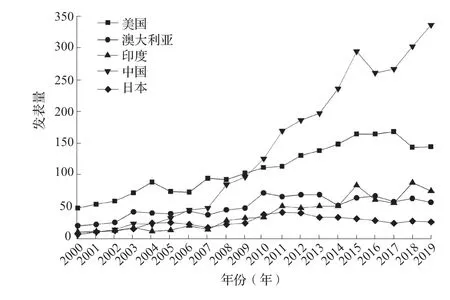

由图3 可以看出论文发表前5 位的国家在2000-2019 年研发能力的发展趋势:排名第一的中国论文发表数量总体呈现上升趋势,2000-2007 年呈现平缓上升状态,2007-2015 年连年快速上升,并在2010 年超越美国,成为论文发表数量最多的国家。紧随其后的美国是起点最高的国家,在2000-2009 年是论文发表数量最多的国家,论文发表数量在波动中缓慢上升。印度的论文发表数量发展趋势与美国类似,在2014 年超过澳大利亚,成为论文发表数量排名第三的国家。排名第四的澳大利亚论文发表数量时而上升时而下降,波动平缓,但总体变化量不大。排名第五的日本论文发表数量变化也比较平缓,且自2011 年开始有缓慢下降的趋势。可见自2007 年之后,中国在该领域发展态势强劲,论文发表数量在国际研发市场处于领先地位。

图2 分子标记辅助育种论文发表量排名前10 国家

图3 论文发表量前5 位国家发文年际变化趋势

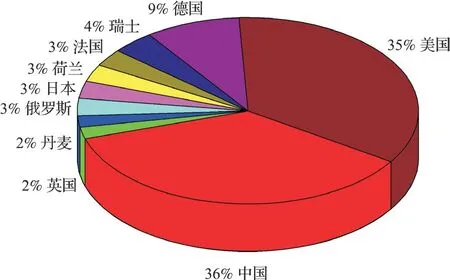

同时,本文对全球专利申请量排名前10 的国家进行统计,如图4 所示:中国专利申请量为3068件,位居全球第一,在排名前10 国家的专利申请量中占比36%;美国紧随其后,与中国的专利申请量不相上下,其申请量为3022 件,在排名前10 国家的专利申请量中占比35%;德国、瑞士和法国分别以727 件、346 件、262 件专利排名位于第三、四和五。可知中国与美国在分子标记辅助育种产业化方面并驾齐驱,成为该技术的主要技术创新与技术储备国家。

图4 分子标记辅助育种专利申请数量排名前10 国家

图5 展示了2000-2019 年专利申请量居于世界前5 位国家的专利申请趋势。中国的专利申请量连年上升,且在2010 年超越美国,成为专利申请量最多的国家。排名第二的美国起点最高,在2010年之前一直处于领先地位,之后逐渐被中国反超,美国的专利申请趋势波动幅度较大,但仍呈上升趋势。排名位于第三的德国在2009 年达到高峰之后开始呈现波动下降趋势。排名位于第四、第五的瑞士和法国,发展趋势比较平缓,有小幅度波动。表明该技术在中美两个农业大国的市场前景广阔,中美是目前全球分子标记辅助育种技术创新的主力军。

图5 专利申请量前5 位国家专利申请年际变化趋势

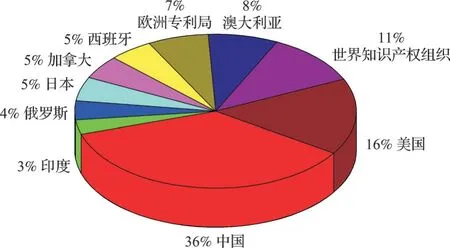

其中,全球受理专利申请排名前10 位国家或地区专利局分别为中国、美国、世界知识产权组织、澳大利亚、欧洲专利局、西班牙、加拿大、日本、俄罗斯和印度。中国近年在国家项目的大力支持下,在分子标记辅助育种应用方面的研究发展迅猛。目前已在水稻、小麦、玉米、大豆和油菜等主要作物中鉴定了一批与关键性状紧密连锁的分子标记,在选育后代的技术上取得一系列重大突破[8]。由图6 可见,中国受理了3261 件专利,占前10 位受理地区专利受理总量的36%,与专利申请量趋平,表示中国分子标记辅助育种技术的“引进来”与“走出去”相当。美国在分子标记辅助育种技术创新上亦取得系列成果,其专利受理量为1403 件,占前10 位受理地区专利受理总量的16%,专利申请量比受理量高出19%,充分体现美国是分子标记辅助育种的技术“输出国”。作为全球专利布局的重要枢纽,世界知识产权组织在专利技术全球化应用中起着重要作用,分子标记辅助育种相关专利在世界知识产权组织的受理量为954 件,占前10 位受理地区专利受理总量的11%,反应了该技术的国际共享度和活跃度。

图6 排名前10 位专利受理地区受理量分析

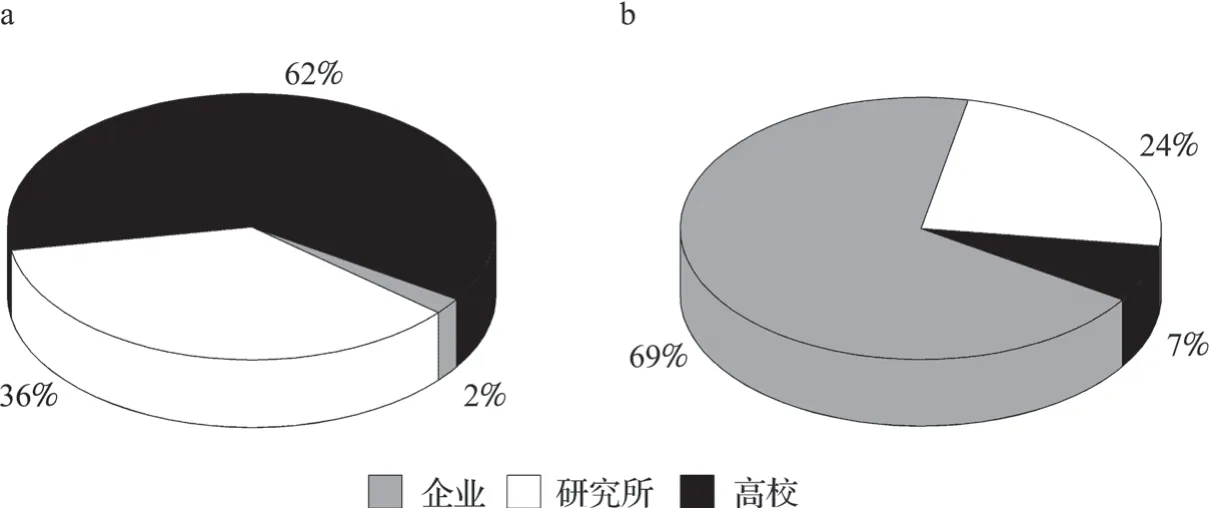

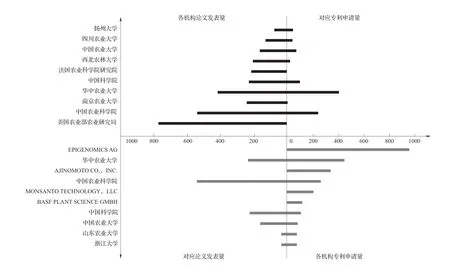

2.4 论文发表与专利申请的研发机构竞争力分析在发表关于分子标记辅助育种的论文中,论文发表量排名前10 位的研发机构均为高校和科研院所。根据图7a 统计可知:高校的论文发表量为6462 篇,占发表总量的62%;其次为研究所,发表论文3787篇,占发表总量的36%;企业发表数量最少,为189篇,占发表总量的2%。通过论文发表量可知,理论研究的热点机构主要为高校与科研院所,亦是基础研究的中坚力量。

在分子标记辅助育种专利申请方面,由图7b 可知:在排名靠前的机构中企业数量最多,申请的专利数量为9698 件,在所有机构中占比69%;其次是研究所,数量为3325 件,占比24%;高校专利申请数量最少,为1043 件,占比7%,同样,在专利申请过程中各机构之间也存在合作情况。通过专利申请量可知,企业主要侧重保护知识产权用以开拓技术应用市场。

图7 论文发表机构、专利申请机构分布图

将分子标记辅助育种的论文发表量和专利申请量对比分析发现,代表基础研究的高校、科研院所和代表技术创新应用的企业在两类知识产权产出方面有显著差异。对论文发表量前10 名的研发单位统计发现,其专利申请总量远低于论文发表总量(图8)。其中,美国农业部农业研究局发表775篇论文,位于第一,无专利申请;排名第二的中国农业科学院发表540 篇论文,其专利申请量亦低于论文发表量。对专利申请量前10 名的研发单位统计发现,其论文发表总量远低于专利申请总量,前6家研发机构中,企业占4 家。其中,EPIGENOMICS AG 专利申请量位于第一,共申请922 件专利,但无论文发表;华中农业大学排名第二,申请量为439件,论文发表数量为230 篇,是该技术领域基础研究和技术创新并举的研发机构;AJINOMOTO CO.,INC.排名第三,专利数量为332 件,同样无论文发表。综上,分子标记辅助育种的基础研究主要由高校、科研院所推动,技术创新以企业为主导,部分高校、科研院所共同推进。其中,华中农业大学、中国农业科学院、中国科学院、中国农业大学在着力开展分子标记辅助育种基础研究的同时,驱动了技术创新,发表论文的同时兼顾了专利技术保护。

3 结论

3.1 分子标记辅助育种领域研发活动呈现活跃态势利用易于鉴定的遗传标记特别是分子标记进行辅助育种是提高选择效率和降低育种不确定性的常用手段。分子标记辅助育种经过20 多年的发展,已经成为一项高效的现代分子育种技术,其优越性必将对作物育种产生深远的影响,并最终改变传统育种模式[9]。由于这项技术的优越性,使得该领域受到越来越多的重视,在学术创新方面,论文产出规模连年增长,年度发文量逐年上升;在技术创新方面,专利申请量总体呈上升趋势。

图8 专利论文机构对比图

3.2 分子标记辅助育种技术涉及到各类领域分子标记辅助育种技术在后期应用过程中涉及面很广,它不仅需要将各种技术工具与目前可用于培育优良品种的相关材料有机结合起来,而且还是一个融合分子生物学、遗传学、作物育种学、计算机科学和生物信息学等多个学科的综合工程[10]。其中分子标记辅助育种论文涉及的领域主要以农业、植物学、遗传学和生物学为主;在专利上主要的研究对象有核酸片段、植物细胞、真菌和藻类。

3.3 分子标记辅助育种越来越受到世界主要国家、国际农业组织及各类机构的重视分子标记辅助育种领域的相关论文发表量和专利申请量均呈增长态势,虽然各类机构和各个国家所注重的领域不同,但是分子标记辅助育种的整体发展势头强劲。分子标记辅助育种研发力量主要集中在中国、美国、加拿大、德国和印度等国家,其中中国论文发表量和专利申请量遥遥领先,体现了我国在分子标记辅助育种领域的基础研究成果产出显著,并有效驱动了技术创新,为分子育种产业发展奠定了重要基础。

3.4 高校和研究机构在分子标记辅助育种中应用的侧重点不同在论文发表方面,研究机构和高校在论文发表数量上占有优势,其中美国农业部农业研究局、中国农业科学院、南京农业大学、华中农业大学和中国科学院占有重要地位。在专利申请方面,中国、美国、德国、瑞士和法国是专利申请总数最多的国家,其中企业在专利申请总量中占比最大。由此可见,文章发表和专利申请的情况在高校与企业中刚好呈现出相反态势,这可能是因为高校更注重基础研究,而企业更追求研究的产出效益。随着世界各国技术壁垒的加剧,通过专利实现技术创新的保护越发重要,高校、科研院所在开展基础研究的同时亦应当加强相关领域专利保护力度。

4 展望

4.1 分子标记辅助育种技术将逐渐成熟科学研究的发展不仅反映在理论和技术方法的不断发展完善方面,也反映在科技文献以及专利数量的增长方面。随着分子生物学研究的快速推进和不断深化,原来的各种分子标记已经不能满足育种的需要,新的分子标记将向更大规模、更多位点的方向发展,并具有重复性好、密度高和操作简单等优点。同时,基因芯片、生物信息学和蛋白质组学等新学科、新技术与分子标记研究相结合,以及分子生物学与基因组学等学科的突破性进展均加速了分子标记辅助育种的研究进程。近年来,低成本、高效率的测序技术使得全基因组大规模测序成为可能,从而形成了基于全基因组策略的分子选择育种[11]。许多农业科技发达国家或地区、国际农业组织和国际大型农业科技公司都特别重视作物分子标记的开发、鉴定以及育种应用,并在国家和地区层面的项目规划中布局和资助了相关研究,如欧盟框架计划[12]、美国国家植物基因组计划(NPGI)[13]和英国生物技术与生物科学研究理事会(BBSRC)[14]等。随着分子标记辅助育种技术在育种产业上的应用不断推进,技术专利在美国、加拿大、澳大利亚、俄罗斯等农业大国的国际化布局还将不断拓展。

4.2 分子标记辅助育种进行的研究和培育将越来越多样化目前分子标记辅助育种通常被用以提高作物的抗旱性和抗病性,在水稻、玉米和小麦等粮食作物中应用最为广泛。在抗旱性方面,可较好地应用于作物抗旱基因的标记辅助选择;在抗病性方面,小麦赤霉病、水稻白叶枯病及白粉病等致病机理与综合防治是研究的热门领域。在进行作物育种时,利用基因聚合育种技术和基因混合育种技术分别与分子标记辅助育种相结合,可将多个优良基因导入同一目标品种,提高育种效率。目前,分子标记辅助育种主要用于连锁图谱构建、数量性状改良、目标基因与分子标记的连锁定位及其对育种的影响分析[1]。采用的分子标记技术也呈现多样化,例如随机扩增多态性DNA(RAPD,Random amplified polymorphic DNA)、扩增片段长度多态性(AFLP,Amplified fragment length polymorphism)、简单重复序列(SSR,Simple sequence repeats)、单核苷酸多态性(SNP,Single nucleotide polymorphism)、限制性片段长度多态性(RFLP,Restriction fragment length polymorphism)、序列标签位点(STS,Sequence tagged sites)和简单重复序列间隔(ISSR,Inter-simple sequence repeats)等。分子标记辅助育种作为一种高效的现代分子育种技术,其研发领域逐渐成为人们的关注热点,相关论文发表和专利申请数量将持续增长。在今后,随着这方面研究的不断深入,分子标记辅助育种亦将采用更加多样化的标记技术,为作物育种作出更大贡献。