西菲律宾海盆XT06孔第四纪磁性地层与深海沉积动力过程

胡邦琦,易亮,赵京涛,郭建卫,丁雪,王飞飞,谌微微

1. 中国地质调查局青岛海洋地质研究所,青岛 266071

2. 青岛海洋科学与技术试点国家实验室,海洋矿产资源评价与探测技术功能实验室,青岛 266071

3. 同济大学海洋与地球科学学院,海洋地质国家重点实验室,上海 200092

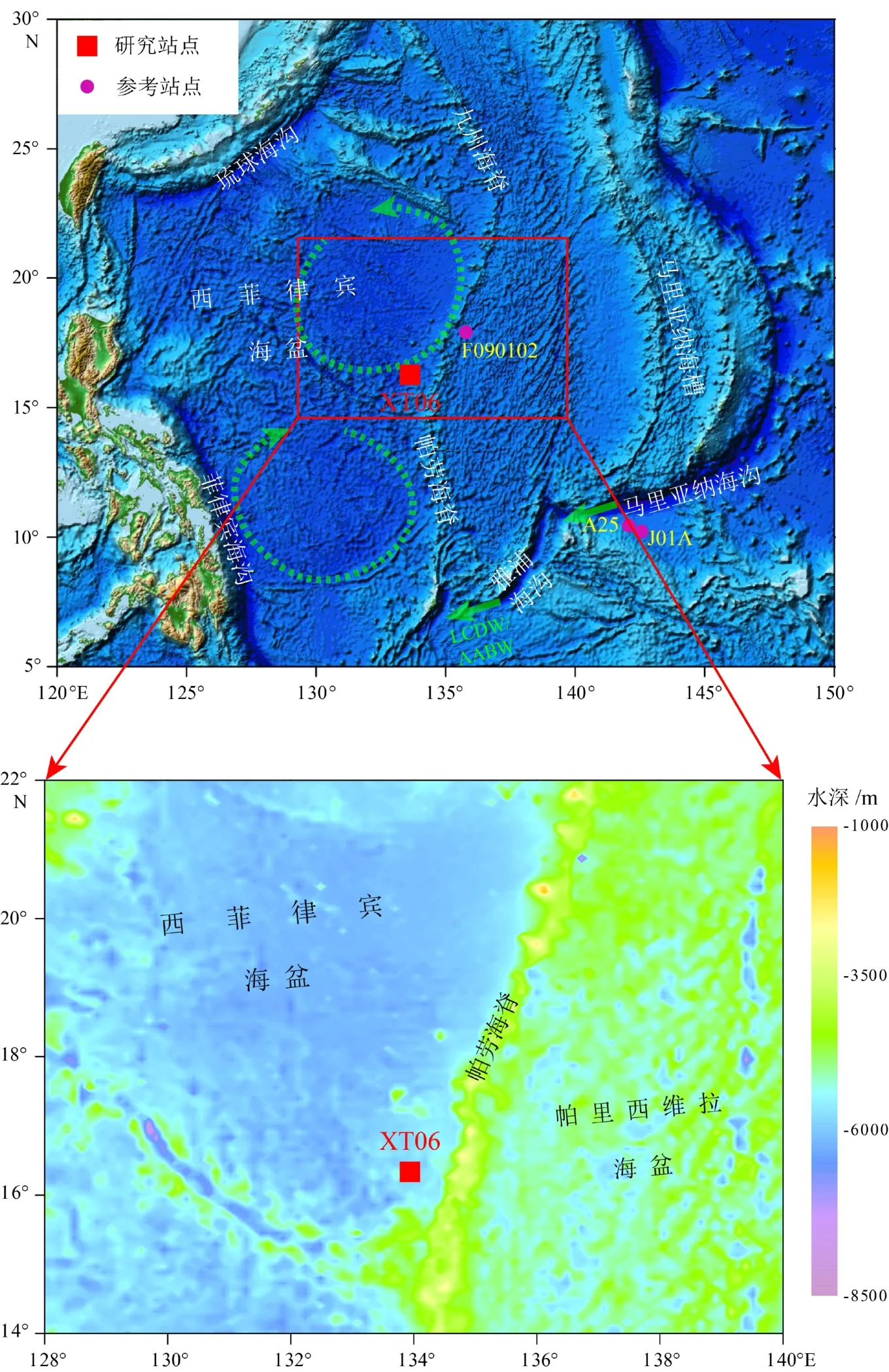

西菲律宾海盆位于菲律宾海板块西部(图1),形成于古新世的海底扩张活动。海盆的东边是九州-帕劳海脊,北边是冲大东海脊,并北西向俯冲至琉球-台湾-菲律宾岛弧之下[1]。西菲律宾海盆的水深约为5 500~6 000 m,大部分均位于碳酸盐补偿深度(CCD)之下。海盆内的深海水体主要与南极下层绕极流(LCDW)有关[2],这些水团大部分从九州-帕劳海脊的缺口处进入菲律宾海后分为南北两支,北支以反气旋环流为主,围绕菲律宾海盆北部和四国海盆运动,南支则表现为大尺度的气旋式环流[3]。海盆内沉积物多以棕黄色、红棕色、棕色的碳酸盐含量极低的深海软泥为主,并含有火山或岩浆岩碎屑物质[4]。海盆沉积物的黏土矿物主要为火山成因的蒙脱石和来自亚洲大陆风尘的伊利石、高岭石和绿泥石[5-6]。进一步的研究[7-9]指示这些火山碎屑主要来自近源的多条海脊(图1),而其他陆源组分在大气环流的作用下[10-11]由亚洲内陆干旱区输运而来[10,12]。据测算,风尘物质最高可占沉积物内碎屑组分的75%[13],亚洲冬季风在这些风尘物质向西北太平洋输运过程中扮演了重要角色[14-15]。

近年来,前人对菲律宾海沉积物的风尘组成特征、源区判别以及搬运动力等科学问题进行了大量研究。例如,有研究认为黏土矿物的空间组合受海底地形和风尘沉积的双重控制[16],可用于重建热带太平洋ENSO长期演化及其与季风的耦合关系[17],也借此推断菲律宾海沉积物的不同物源贡献[18]。此外,Wan等通过沉积物黏土矿物分析,提出高纬冰盖扩张、亚洲冬季风增强和粉尘通量增加是控制菲律宾海沉积过程的主要因素[19];但Seo等基于锶钕同位素和黏土矿物组合特征则认为西风和信风才是粉尘输运的主要动力来源[20]。这些研究加深了对菲律宾海这一关键区域沉积过程的认识,但对菲律宾海深海沉积动力过程尚未有较多涉及。本文利用菲律宾海中部XT06孔柱状沉积物(图1),通过磁性地层学和沉积物粒度分析,解析了约2.2 Ma以来研究区的沉积过程与动力特征,探讨了这些沉积动力特征与全球变化之间的可能联系。

1 材料与方法

1.1 样品

XT06 孔柱状沉积物(16.07° N、134.01° E,5 473 m),总长390 cm,由青岛海洋地质研究所通过重力取样器获取。XT06孔沉积物岩性较为均一,颜色呈棕灰色、棕黄色,可见少量黑色微结核分布于岩心中,未见明显沉积分层或间断现象。XT06孔沉积物在室温下保存,运输至实验室后进行剖分,用于古地磁和沉积物粒度分析与研究。

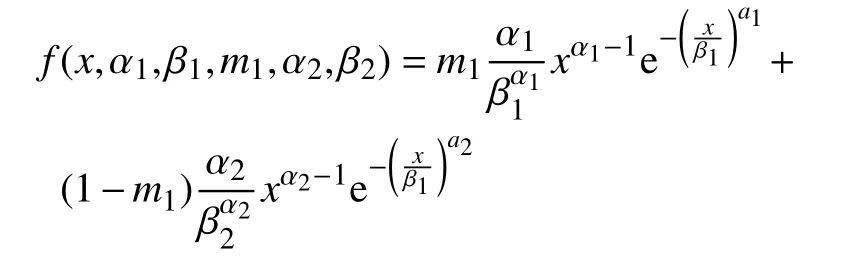

1.2 沉积物剩磁测试

利用2 cm×2 cm×150 cm的无磁塑料U型槽进行取样。剩磁测量在同济大学海洋地质国家重点实验室的低温超导磁力仪(2G 755-4K model, 2G Enterprises, USA)上完成。为去除粘滞剩磁影响,并获得特征剩磁方向,采用交变退磁方法,最高外加场强为90 mT,间距为5~10 mT,共13步。采用Randolph J. Enkin开发的PGMSC(V4.2)数据处理软件,利用主成分分析法进行特征剩磁方向的计算[21],每次拟合利用不少于8个连续数据点进行,且最大角偏差小于10°。

1.3 沉积物粒度测试

按2 cm间距进行沉积物粒度分析取样,共获得195份样品。粒度分析前处理方法为:取适量样品置于烧杯,加10~15 mL浓度为30%的H2O2,使其充分反应24 h;随后加入5~10 mL浓度为10%的HCl,使其充分反应;样品经预处理后,注满蒸馏水,静置24 h后抽去蒸馏水,用超声波清洗机振荡后测量,每份样品连续测量两次,若两次所得粒度频率分布曲线不重合,则需将该份样品重新测试。粒度测试工作在青岛海洋地质研究所实验测试中心完成,所用仪器为英国Malvern Mastersizer 2000型激光粒度仪,测量范围为0.02~2 000 μm,重复测量的相对误差小于3%。

图1 研究区概况与站位示意图绿色线为深层(水深大于4 000 m)环流示意图,据文献[3]绘制。LCDW,南极下层绕极流;AABW,南极底层水。Fig.1 Location map of the study area and core XT06Green dash lines in the upper panel represent deep-sea circulation(below 4 000 m); LCDW, lower circumpolar deep water; AABW, Antarctic bottom water.

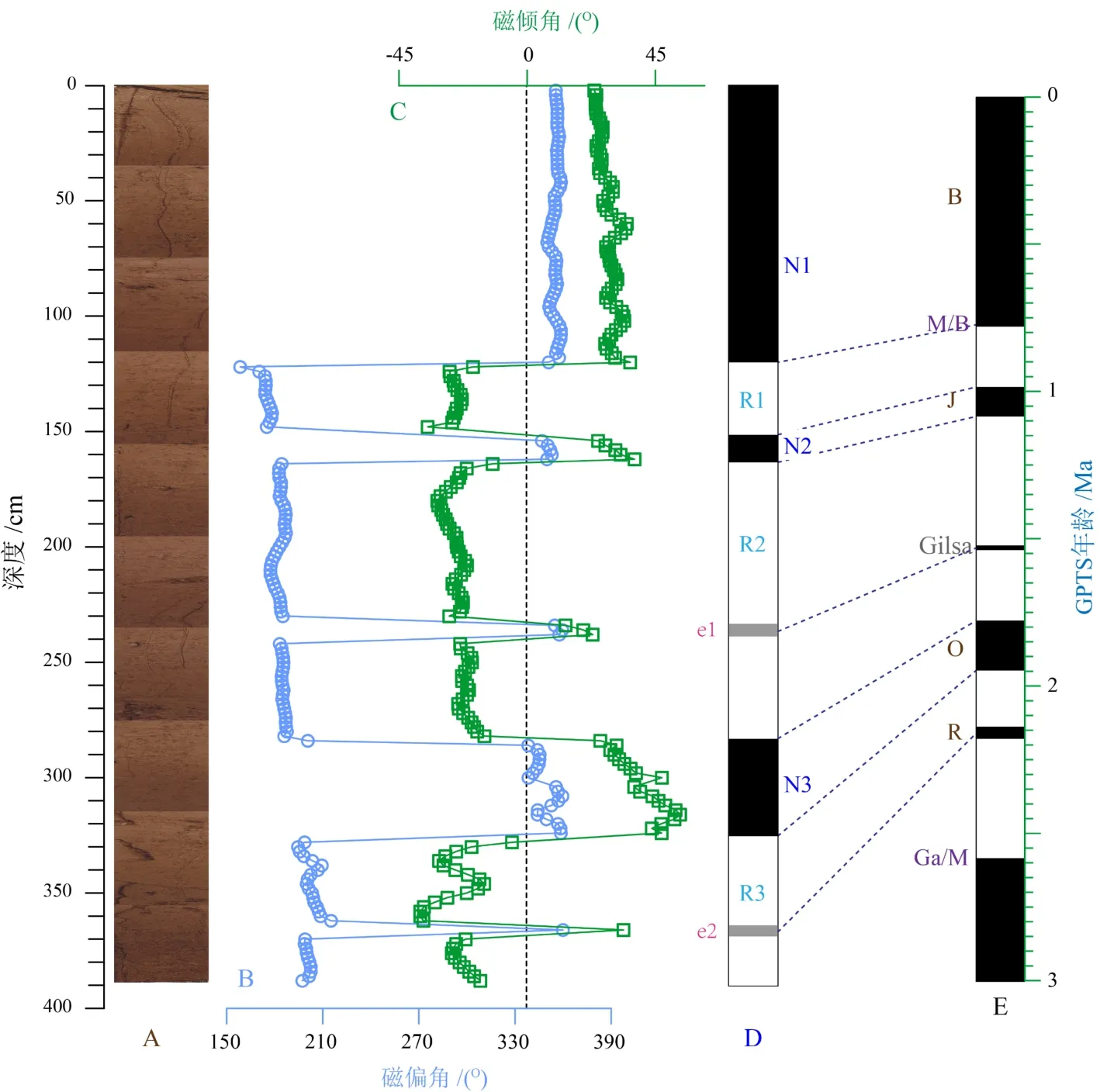

参照前人研究成果,多峰粒度分布可能包含多个不同沉积动力过程[22],而这一多峰分布特征可以用诸如正态函数、Weibull函数、t函数等数学形式予以表达[23-27]。作为数学分解的前提,合适的模型选择与参数设定是完成这一分析的重要步骤,Weibull函数分布在沉积物粒度研究中已有很好应用[28-31]。根据XT06孔沉积物粒度测试结果,目标函数设定如下:

其中,x为沉积物粒径值(μm),α代表曲线形态,β表示组分中值粒径,m为分解后各组分的相对含量。

另一方面,基于沉积物各粒级组分数据的主成分分析和敏感粒级组分也是区分不同动力组分或来源的有效手段,在各类沉积物粒度分析中也有较好的应用[32-36]。为了更为全面地揭示XT06站记录的沉积动力过程,并对函数分解结果进行交叉验证,我们对同一批粒度数据进行主成分分析和敏感粒级组分分析,并对不同方法获得的粒度分析结果进行对比与检验。

2 结果

2.1 剩磁特征与磁极性柱

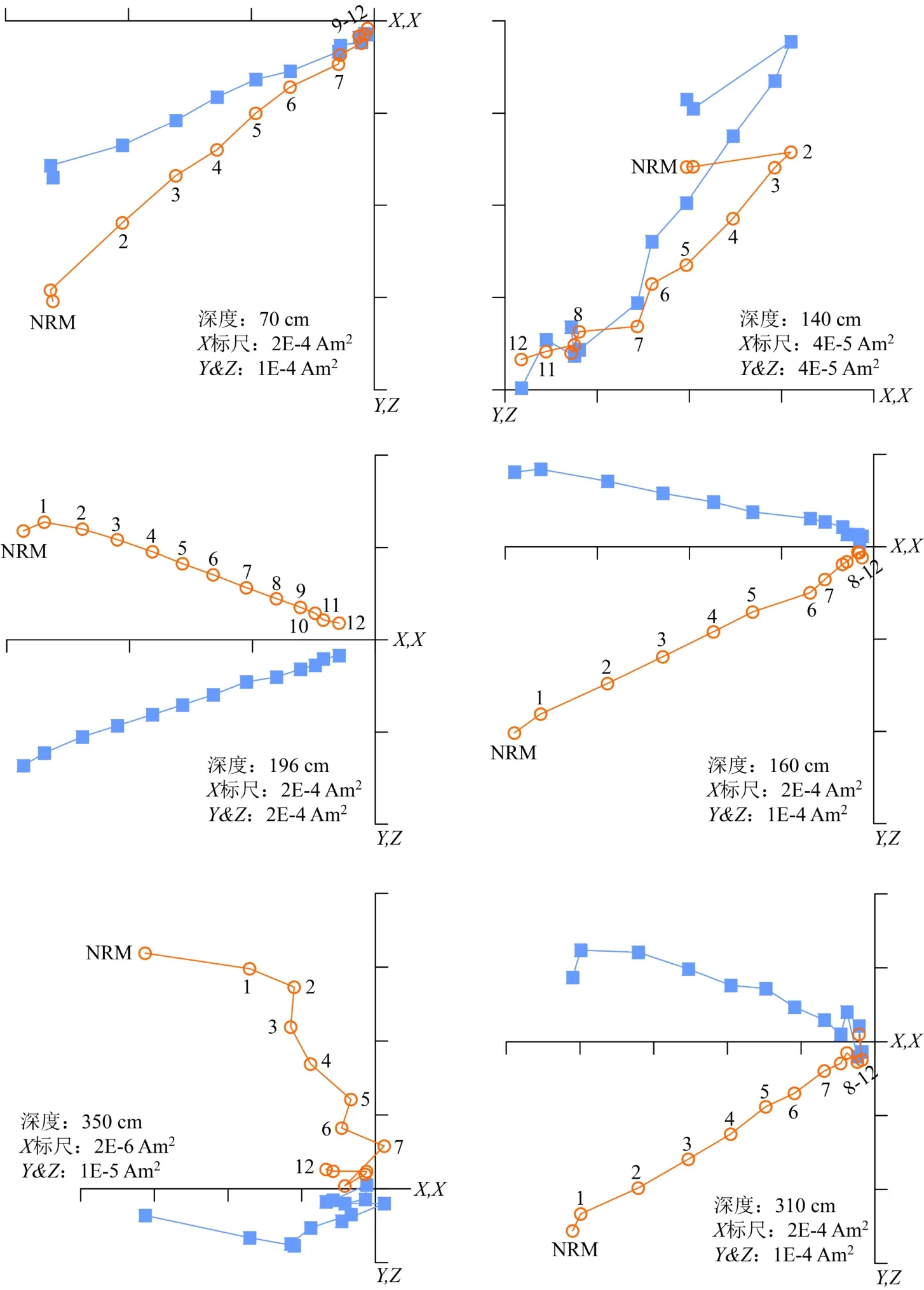

XT06孔大部分样品表现为两种磁组分,通过10 mT交变磁步骤,可以基本消除次生磁成分的影响。因此,选用20~60 mT的区间剩磁分量,利用“最小二乘法拟合”方法[21]进行直线段拟合;最终,除了个别样品外,大多数样品均获得了稳定的特征剩磁(约占总样品数的96%)。代表性样品的退磁矢量投影图(亦称Z-氏图)[37]见图2。以连续4个特征剩磁点为磁极性区间的判别标准,XT06孔共获得187个具有稳定特征剩磁的样品,其磁极性序列表现为6个磁极性区间,分别为:负极性R1(120~150 cm)、R2(162~286 cm)和 R3(324 cm以深),正极性 N1(0~120 cm)、N2(150~162 cm)和 N3(286~324 cm);此外,还可辨识出两个正极性漂移区间:e1(234~238 cm)和 e2(364~368 cm)。

2.2 磁极性区间的对比方案与年代框架

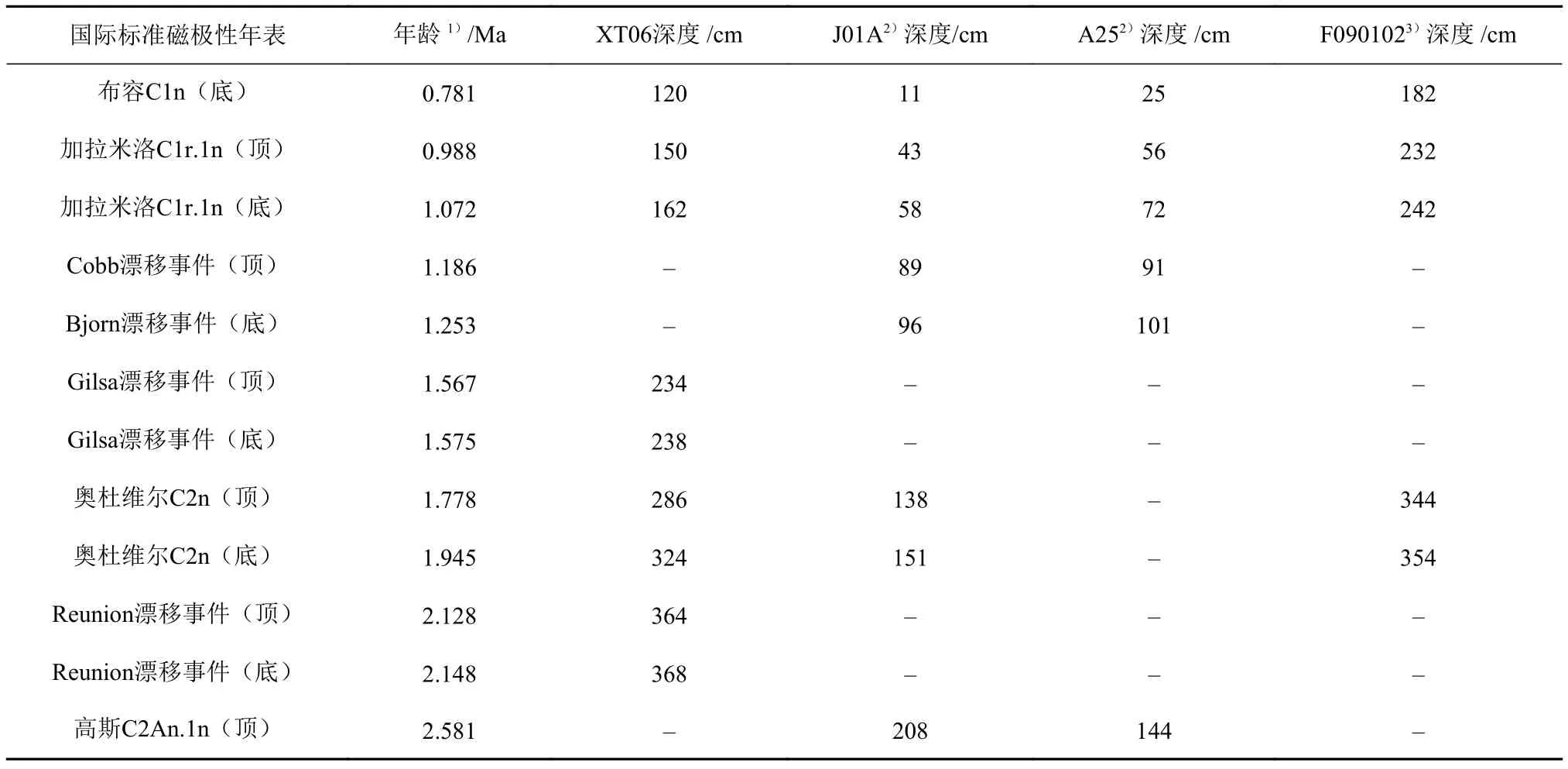

由于本区域其他沉积柱状样已有的年代学结果指示区域的沉积速率(SAR)大致为 40~250 cm/Myr[6,15,38-40],在假定XT06孔未有明显沉积间断的基础上,可将上述辨识出的磁极性区间对比至国际标准磁极性序列[41]。具体对比方案如下(图3):(1)正极性区间N1、N2和N3分别对应于布容正极性时(C1n/Brunhes chron)、加拉米洛亚极性时(C1r.1n/Jaramillo subchron)和奥杜维尔正极性时(C2n/ Olduvai chron);(2)负极性区间 R1、R2和 R3对应于松山负极性时(Matuyama chron)的不同时段;(3)在假定沉积速率较为稳定的基础上,将XT06孔的极性漂移事件e1和e2分别对比至吉尔萨(Gilsa)和留尼旺(Reunion)。综上所述,本文建立了XT06孔的古地磁年代框架(表1),时间跨度为约2.2 Myr,平均沉积速率为177 cm/Myr,并用于后续的深海沉积动力分析。

2.3 沉积物粒度特征

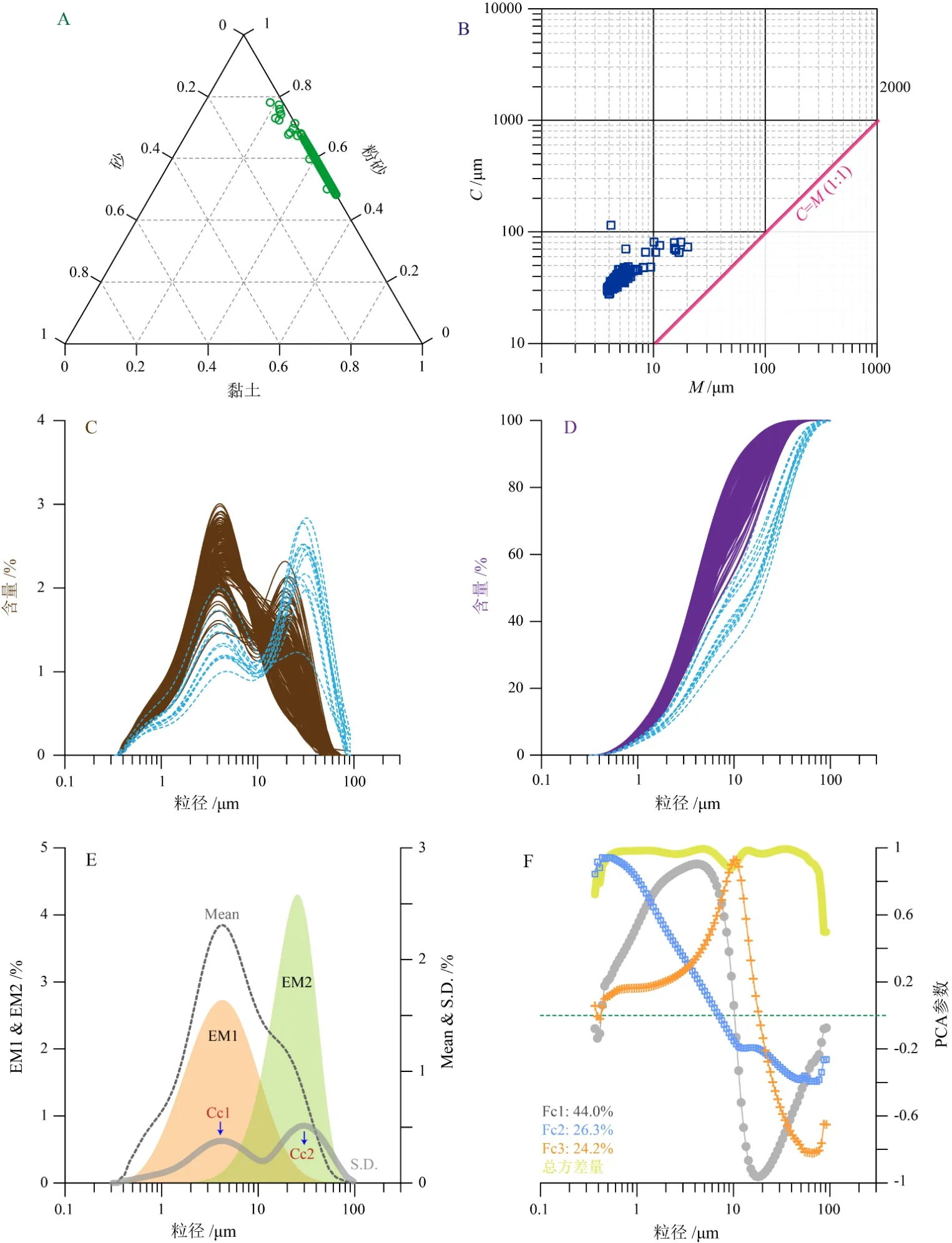

XT06孔沉积物中黏土粒级(<4 μm)含量变化于 30%~50%,粉砂粒级(4~63 μm)含量范围为50%~80%,砂粒级(>63 μm)含量非常低,仅在该孔下部的十余个样品中出现(图4)。

粒度频率曲线可以直观地反映沉积物不同组分的含量变化,其形态的差异指示了不同因素控制的动力过程。XT06孔沉积物粒度频率曲线以双峰为主,普遍含有细尾。所有频率曲线的细峰峰值为4~6 μm,粗峰峰值分布于 20~30 μm(图 4)。此外,十余个已检测出砂粒组分的样品,双峰形态与其他样品基本一致,但粗峰峰值(约50 μm)较其他样品稍大(图 4C)。

C值是累积含量1%的沉积物粒度,可以反映沉积时的最大水动能;M值是累积含量50%的沉积物粒度,可以反映沉积环境的平均水动能,粒度象(C-M)图可用于指示沉积搬运模式[44]。XT06孔沉积物C-M图投点集中于4 μm<M<7 μm和30 μm<C<50 μm(图4B),属于远洋悬浮质(pelagic suspension)的区间[44],指示了极低的深海沉积动力条件。此外,十余个已检测出砂粒组分的样品,投点集中于8 μm<M<20 μm 和 60 μm<C<100 μm(图 4),可能代表了低沉积速率下的微结核的影响[40],也可能指示了水动力条件的较大差异。

2.4 沉积物粒度组分与动力过程

基于Weibull分布的函数分解(EM1和EM2)和敏感粒级组分分析(Cc1和Cc2)的结果均表明XT06站沉积物具有两个明显的沉积动力组分(图4E),且不同方法之间所获得动力组分的中值粒径变化有很好的一致性。对于主成分分析结果(表2),第一(Fc1)和第三(Fc3)具有和其他两种方法类似的动力学意义(图4F),而第二组分(Fc2)包含了所有粒径的信息,可能代表了粗粒和细粒组分之间的消长关系。从各粒度参数随深度的变化来看,砂粒级组分仅在XT06站柱状沉积物的底部出现(图5A),由于目前尚缺乏其他证据用于揭示底部砂粒级组分的详细成因,后续分析将仅针对XT06孔上部366 cm展开。对于这些参数的具体变化,不同方法获得的两个动力组分不但具有非常类似的波动,在相对含量上也存在一致的消长关系,指示了早更新世以来控制研究区深海底层沉积过程的主要动力因素较为稳定。

图2 XT06站沉积物代表性样品的系统退磁结果正交投影图空心圆上的数字代表 1:5 mT;2:10 mT;3:15 mT;4:20 mT;5:25 mT;6:30 mT;7:40 mT;8:50 mT;9:60 mT;10:70 mT;11:80 mT;12:90 mT。实心方块代表水平投影,空心圆代表垂直投影;NRM为天然剩磁。Fig.2 Orthogonal diagrams of stepwise alternating-field demagnetization of representative samplesThe numbers on open circles are: 1, 5 mT; 2, 10 mT; 3, 15 mT; 4, 20 mT; 5, 25 mT; 6, 30 mT; 7, 40 mT; 8, 50 mT; 9, 60 mT; 10, 70 mT; 11, 80 mT; 12, 90 mT.NRM, natural remanent magnetization; Solid(open)circles(squares)represent the horizontal(vertical)planes.

3 讨论

3.1 沉积速率变化与区域过程

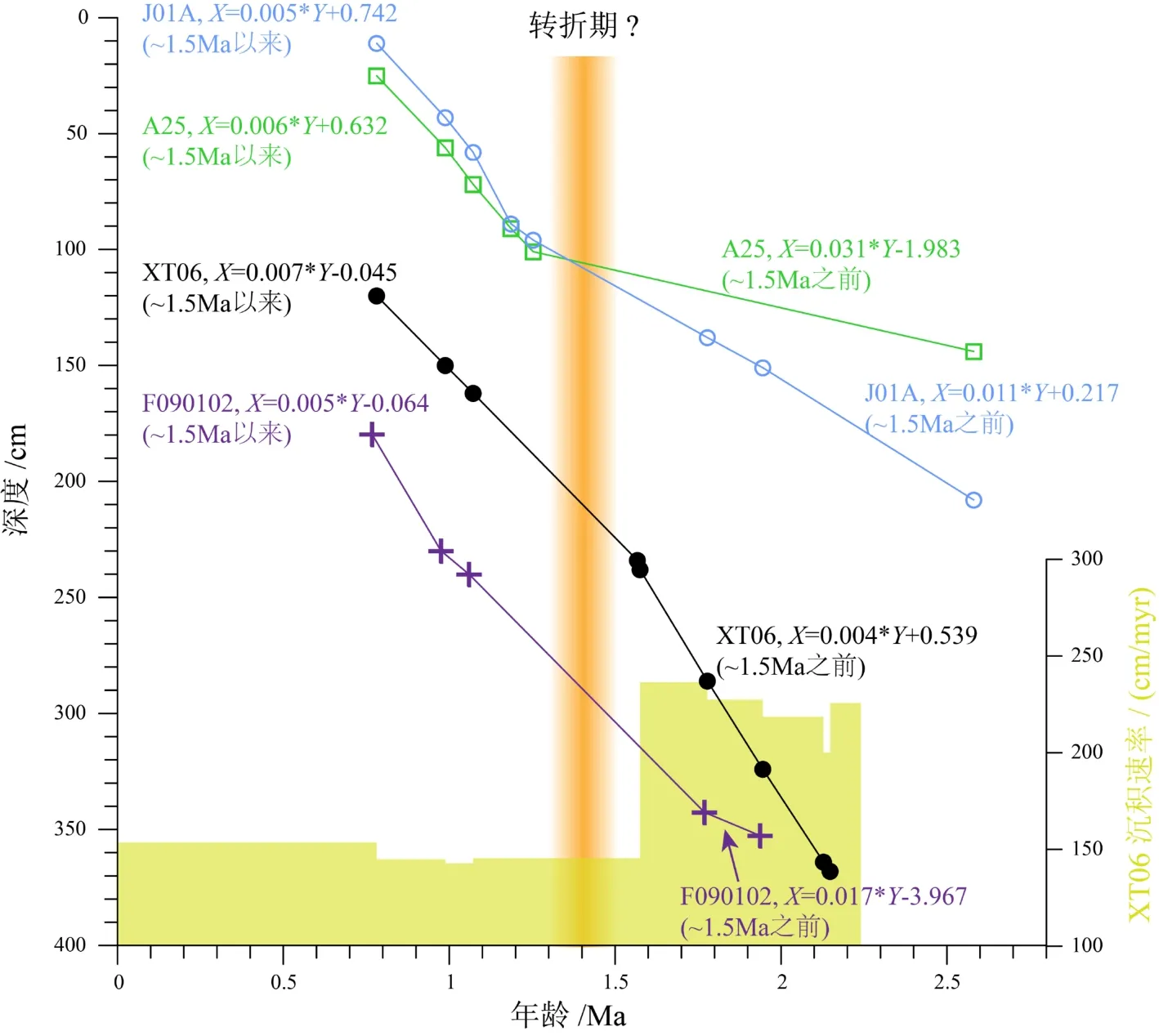

基于XT06孔沉积物的古地磁地层结果及其年代学控制点(表1),发现早更新世以来XT06孔的沉积速率变化可以明确划分为两个时段(图6):约1.5 Ma之前,沉积速率较快,约为250 cm/Myr;1.5 Ma以来,沉积速率变慢,为142 cm/Myr。通过对比分析前人在XT06孔邻近海域柱状沉积物的磁性地层学结果(图6),发现研究区沉积物的沉积速率在1.0~1.5 Ma期间发生过一次转折,但存在空间差异性。最近研究指出马里亚纳海沟南坡的沉积速率在约1.3 Ma由慢转快[40],这一现象在菲律宾海深海柱样沉积物的古地磁学研究中也有报道[43,45];而在此次研究中,XT06孔沉积速率则由快转慢,反映了菲律宾海深海的区域差异。

图3 菲律宾海中部XT06站沉积的磁性地层结果A. 岩心照片,B—C. 特征剩磁,D. XT06 站磁极性柱,E. 国际标准磁极性柱[41]。B,布容 Brunhes;M,松山 Matuyama;J,加拉米洛 Jaramillo;O,奥杜维尔 Olduvai;R,留尼旺 Reunion;M/B,松山-布容界限;Ga/M,高斯-松山界限。Fig.3 Magnetostratigraphy of core XT06(A)photo of the core;(B-C)ChRM declination and inclination, respectively;(D)the polarity of core XT06 with six identified magnetozones;(E)The geological polarity timescale(GPTS). B, Brunhes chron; M, Matuyama chron; J, Jaramillo subchron; O, Olduvai; R, Reunion; M/B,the Matuyama/Brunhes boundary; Ga/M, the Gauss-Matuyama boundary.

首先,菲律宾海盆内的碎屑物质主要来自近源的海底洋脊玄武岩的风化、搬运和远源的亚洲内陆干旱区风尘输入[7-9,15]。XT06孔的沉积速率转折事件,在时间上与中更新世气候转型期(MPT)的早期启动是一致的。中更新世气候转型期是现代地球气候系统的主要塑造事件之一,表现为全球气候变化的周期由此前的4万年为主导,逐步转变为10万年周期为主导,代表了冰期气候的振幅加剧与影响增大[46-48];近来也有研究发现这一气候转型在东亚地区代表了季风气候由原先的2万年和4万年共同主导,转向10万年的气候主周期[49]。作为菲律宾海碎屑物质的两大来源之一,亚洲内陆从中更新世气候转型期开始,表现为更加显著的干旱化过程,也指示了更加快速与强烈的粉尘活动[50-51]。本次研究的XT06站沉积物粒度特征显示(图5,7),细颗粒的贡献持续增加,可能与亚洲内陆干旱化引发的粉尘输入增强[43]密切相关,但该站沉积速率相对MPT之前反而明显减低,推测可能存在其他影响因素导致XT06孔深海沉积过程的转折。

对于中更新世气候转型,除了地球气候主导周期的转变,还伴随了全球大洋环流的重组[52-53],可能影响菲律宾海底层沉积的输运路径或强度。在XT06孔的东侧,马里亚纳海沟南坡发现沉积Mn元素含量在1.3 Ma发生了明显转折,指示了底层海洋的氧化-还原状态显著增强,可能代表了南极深/底层水(AABW/LCDW)自中更新世气候转型期以来的影响增加[40]。然而,底层水影响的增强将使得沉积物粒径变粗,与本次研究的XT06站沉积物粒度的变化特征相反(图5,7)。

此外,1.0 Ma前后是东亚-西太平洋构造活动较为活跃的时期。例如,约1.0 Ma,横亘在中国大陆与日本列岛之间的浙闽古隆起可能曾经有部分抬升[54],日本本州中部的山体可能在1.0 Ma左右达到目前高度[55],日本南海海沟的浊流沉积在此间也发现显著的弱化[56],马里亚纳海沟南坡也可能发生了构造变形[40]。这些东亚-西太平洋的区域构造变形事件可能与亚洲和美洲板块的碰撞[55]及太平洋板块的俯冲作用[57]密切相关。

综合上述分析,我们推测:XT06站在MPT前后的沉积转折与区域内其他研究站位的情况相反,说明在构造时间尺度上,东亚-西太平洋地区的构造活动可能改变了研究区沉积空间的整体格局,引发了沉积中心的迁移;在这一过程中,亚洲内陆粉尘输入的增加使得XT06孔沉积物粒径总体变细,而底层水增强在构造时间尺度上不是影响研究区沉积过程的主要因素。

表1 XT06站磁极性柱年龄对比Table 1 Correlation of magnetozones of core XT06 to the geomagnetic polarity time scale

3.2 深海沉积动力过程与全球对比

由于沉积物粒度各组分含量是不同沉积动力或来源的直接表现,因此,利用钻孔内沉积物样品的粒度特征,通过沉积动力分析,可以在更精细的时间尺度上反演沉积物所记录的环境演化特征,进而推断研究区沉积动力环境的控制因素及其与全球变化之间的联系。

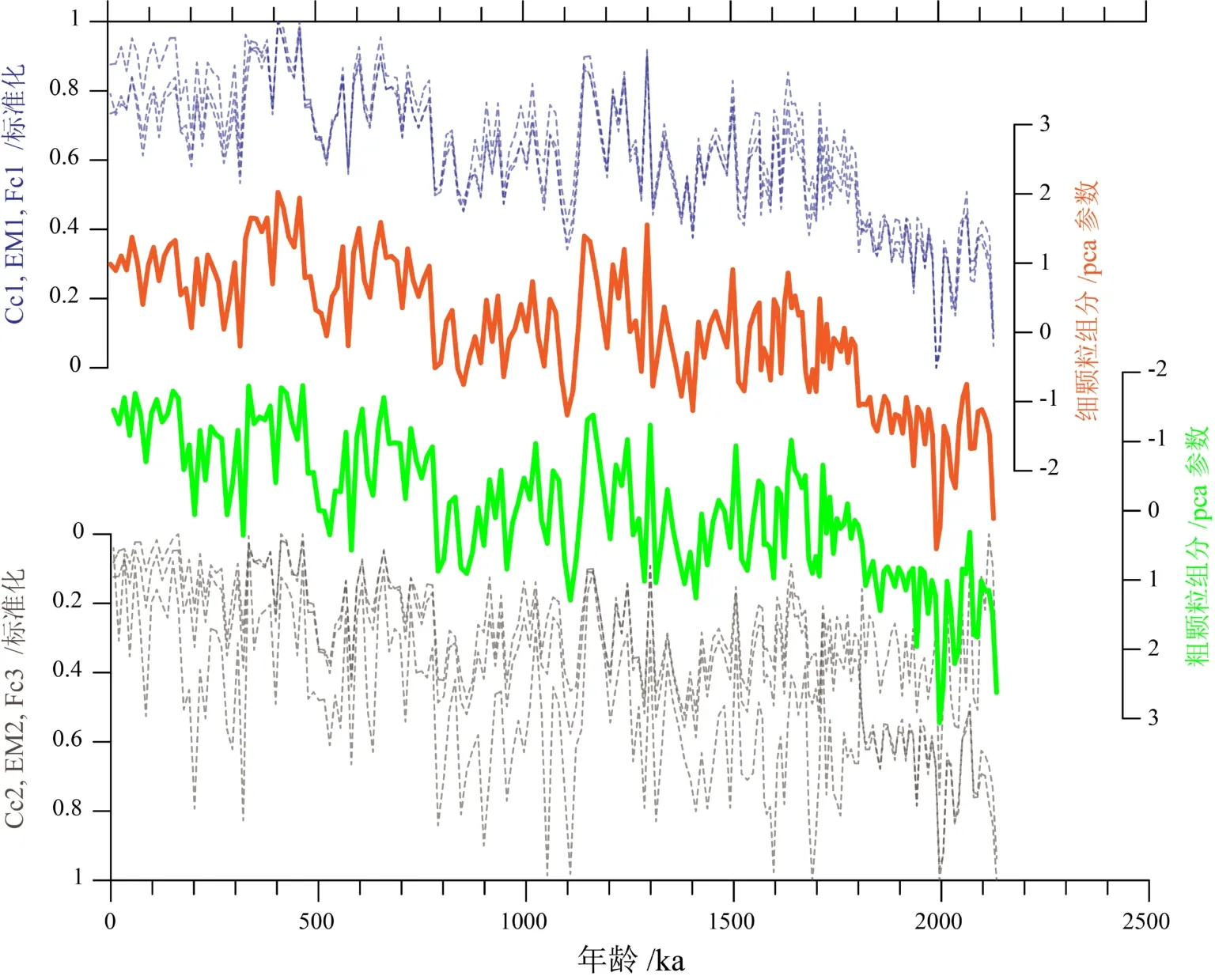

XT06孔沉积物的粒度变化明显,且以细粒沉积为主,反映了相对低能的深海底层动力环境特征(图7)。虽然沉积柱样底部发现少量砂粒级的贡献(图5),但可能并非代表较高动力组分的特征,而是源于其他环境因素(如微结核等)的影响。为了更为精确地获得不同分析结果的一致性变化,我们对粗粒和细粒两个组分的时间序列进一步开展了主成分分析(表2)。结果表明两个组分表现为完全一致且互为消长的变化特征(图7),指示了控制粗粒和细粒两个组分的是同一环境要素。因此,我们后续的分析将以主成分分析获得第一主成分Fc1为对象,通过与已有的环境代用指标对比,分析菲律宾海中部深海沉积动力过程的可能影响因素。

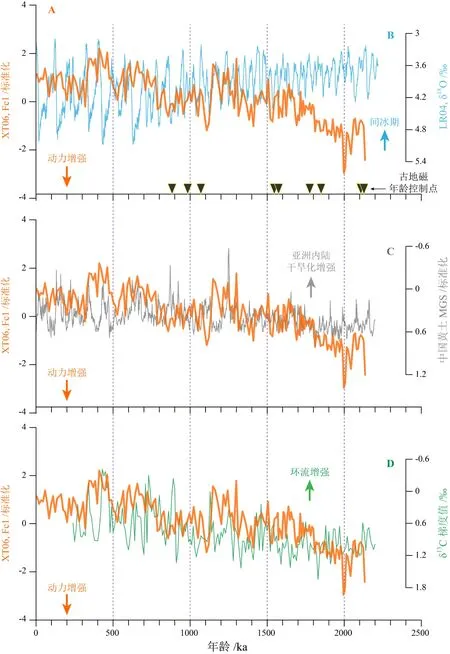

在古地磁年代框架的基础上(表1),通过区域对比,我们发现XT06孔的Fc1序列具有较好的冰期-间冰期旋回(图8A),与全球冰量变化的代用指标深海氧同位素LR04曲线[58]有着很好的一致性(图8B),特别是在古地磁年龄控制点附近,可以观察到两条序列之间的稳定关系。由于Fc1代表了细颗粒的贡献,两者之间的一致性说明了在冰期-间冰期尺度上,菲律宾海中部在温暖气候背景下具有较强的沉积动力条件,而在寒冷期则表现为较弱的深海动力过程。通过与全球大洋δ13C梯度值[59]的对比发现(图8D),XT06孔记录的沉积动力在冰期-间冰期旋回上的差异可能直接受控于南极深/底层水团演化过程(图1),具体表现为Fc1序列值越大,沉积动力越弱,影响研究区的南极深/底层水团也相应减弱,反之则增强。这种冰期-间冰期旋回上的深海环流变化特征与前人研究结果较为一致。例如,基于深海δ13C等代用指标的研究表明,由于冰期深层水团的生成率明显较间冰期时更低,大洋深海环流在冰期时较弱而间冰期时较强[60-64],最近在马里亚纳海沟南坡的研究结果也表现了类似的变化特征[40]。

图4 XT06站沉积物粒度特征A. 粒度组分三角图,B. C-M图,C. 粒度频率曲线,D. 累积频率曲线,E. 粒度两组分分解结果,F. 粒度主成分分析结果。其中Mean代表所有样品平均的粒径分布,S.D.为敏感粒级曲线(左侧纵坐标);Cc1和Cc2为敏感粒级组分;EM1和EM2为Weibull函数分解组分(右侧纵坐标)。Fig.4 Characteristics of sediment grain size of core XT06(A)ternary diagrams;(B)C-M diagrams;(C)grain-size distributions, PDF: probability density function;(D)grain-size distributions, CDF: cumulative distribution function.(E)Mathematical unmixing, EM1 and EM2 are the two characterized grain-size components; Cc1 and Cc2 are the two components by grain-size sensitive fraction; Mean, the averaged grain-size curve of all samples; S.D., the standard deviation of all samples.(F)Principal component analysis.Fc1, Fc2, and Fc3 are the three components.

另一方面,菲律宾海盆也是亚洲内陆粉尘向西北太平洋输运过程中的主要沉积海盆。根据沉积物矿物学和地球化学结果估算,在菲律宾海东部的深海沉积物中包含显著的风尘贡献,其他部分主要来自西马里亚纳海脊、九州-帕劳海脊、马里亚纳海槽等近源输入[7-9]。考虑到风尘向西北太平洋输入过程中,越靠近太平洋西侧,风尘贡献越大,本文研究的XT06孔更靠近亚洲大陆一侧,沉积物中应包含更显著的风尘贡献。通过对比(图8C)发现XT06孔的Fc-1序列与中国黄土粒度综合曲线[65]之间也存在一定的相似性。由于风尘贡献主要表现为细颗粒的增加[66-68],上述对比展现了间冰期细颗粒减少、粉尘贡献减弱,与前人认识一致。

表2 XT06站沉积物粒度主成分分析结果Table 2 Results of principal component analysis for XT06 sediments

图5 XT06站沉积物粒度参数随钻孔深度的变化Fig.5 Changes in sediment grain-size parameters of core XT06

此外,菲律宾海XT06站的Fc1序列表现为总体上升的趋势,与亚洲内陆干旱化大体一致(图8C)。不过,在约2 Ma前后,两者呈现负相关关系;同时,在冰期-间冰期尺度上,两者的一致性也低于深海氧同位素综合曲线(LR04)和全球大洋δ13C梯度值序列。因此,我们推测菲律宾海的深海沉积动力过程在冰期-间冰期尺度上主要受全球冰量变化和大洋底层环流强度控制,而亚洲内陆的风尘输入影响更多体现在构造时间尺度上。

图6 研究区沉积速率对比菲律宾海F090102站数据源自文献[43],马里亚纳海沟南坡A25和J01A站数据源自文献[40]。Fig.6 Comparisons of age-depth model and sedimentation rate between various cores in the Philippian Sea and the West Pacific

图7 多种分析方法获得的粒度特征组分对比Fig.7 Comparisons between changes in various grain-size parameters

图8 XT06站柱状沉积的粒度特征与全球其他环境指标的对比A. XT06站沉积物粒度Fc1指标,B. 全球海洋有孔虫氧同位素综合曲线[58],C. 中国黄土粒度综合曲线[65],D. 大洋有孔虫碳同位素梯度值(北大西洋ODP607站与赤道太平洋ODP849站δ13C差值),可以代表南极上层绕极流的强度变化[59]。Fig.8 Comparisons between XT06 grain-size records and global climate changes(A)Fc1 record of core XT06;(B)LR04 marine foraminiferal oxygen isotope stack [58];(C)stack record of chinese loess plateau, representing Asian monsoon changes [65];(D)benthic δ13C difference between North Atlantic ODP Site 607 and Eqatorial Pacific ODP Site 849 [59], reflecting LCDW intensity.

4 结论

通过对菲律宾海中部XT06孔柱状沉积物进行磁性地层与沉积物粒度分析,探讨了过去约2.2 Ma以来研究区的沉积特征与动力变化,得出以下几点结论:

(1)通过系统的交变退磁,可以基本消除次生磁成分的影响;由此辨识出6个磁极性区间,分别记录了布容正极性时、加拉米洛亚极性时、奥杜维尔正极性时和松山负极性时。

(2)获得XT06站沉积的古地磁年代框架,发现XT06站沉积速率由快转慢,推测研究区1.0~1.5 Ma期间沉积过程的明显变化代表了深海环境的重要转折,可能与东亚-西太平洋构造活动引发的区域沉积中心迁移有关。

(3)XT06站沉积物属于典型的远洋悬浮体,反映了较低的沉积动力环境。通过多种粒度分析的交叉对比和验证,发现XT06站沉积物中包含具有消长关系的粗、细两个动力学组分,指示了较为稳定的深海沉积动力环境过程。

(4)在构造时间尺度上,亚洲内陆干旱化导致的粉尘输入增加可能是控制研究区沉积物粒度特征的主要因素;而在冰期-间冰期时间尺度上,深海沉积动力可能主要受深海环流强度的控制,表现为冰期南极深/底层水团影响减弱、而间冰期增强的区域特征。