分析肝硬化患者凝血酶原时间和血小板的检验价值

孟令竹,尚帅

(辽宁省沈阳市沈阳维康医院检验科,辽宁 沈阳 110021)

肝硬化是临床常见的慢性进行性肝病,为一种或多种病因长期或反复作用所致的弥漫型肝损害[1]。病毒性肝炎、酒精中毒、营养障碍、工业毒物、药物、代谢障碍等因素,均为引发这一疾病的主要原因。代偿期常见轻度乏力、腹胀、黄疸等表现,失代偿期多见乏力、消瘦、下肢水肿、贫血等症状。当前,该病的发生率不断增长,随着病情的发展会导致肝脏功能降低,严重影响患者造血系统。因此,早期及时诊断,可为临床治疗及患者预后提供数据支持。有研究显示[2],肝硬化患者实行凝血酶原时间检验、血小板检验尤为必要。基于此,本研究选取肝硬化患者为研究对象,旨在探究实行凝血酶原时间检验、血小板检验的临床价值,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取2018年10月至2019年10月本院收治的肝硬化患者35 例为甲组,另选取同期健康体检者35 名为乙组。结合患者是否出血,将甲组又分为出血组(n=21)和未出血组(n=14)。甲组男 23 例,女12 例;年龄46~70 岁,平均年龄(58.4±5.5)岁;病程 2~6 年,平均病程(4.5±1.6)年。乙组男22例,女13例;年龄48~68岁,平均年龄(58.2±5.2)岁;病程2~5年,平均病程(3.9±1.4)年。两组临床资料比较差异无统计学意义,具有可比性。

纳入标准:①临床资料完整;②经医院伦理委员会审核批准;③患者知情同意并签署知情同意书;④可配合临床诊断;⑤接受临床检查确诊为肝硬化;⑥符合病毒性肝炎防治中相关标准。排除标准:①严重肝肾功能障碍者;②近期应用对凝血功能、血小板指标造成影响药物者;③精神障碍者;④意识障碍者。

1.2 方法 所有肝硬化患者均在清晨空腹下抽取静脉血进行检测,血小板检测过程采取2 mL乙二胺四乙酸二钾抗凝血,充分摇匀。血凝过程采取血凝管,其中含有0.2 mL枸缘酸钠,规格为0.1 mol/L,采血量为1.8 mL,摇晃均匀,3 000 r/min离心8 min,以分离血浆、待检[3]。采用本院全自动血细胞分析仪(北京普利生仪器有限公司,型号:C200-A)及配套试剂检验血小板;通过全自动血凝仪和配套试剂,检验肝硬化患者凝血酶原时间,标本采集于60 min内完成。

1.3 观察指标 比较甲组、乙组肝硬化患者凝血酶原时间和血小板计数检验结果(PT、PLT、PCT、MVP、PDW),比较出血组、未出血组凝血酶原时间和血小板计数检验结果(PT、PLT、PCT、MVP、PDW)。

1.4 统计学方法 采用SPSS 27.0统计软件进行数据分析,计量资料以“”表示,比较采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

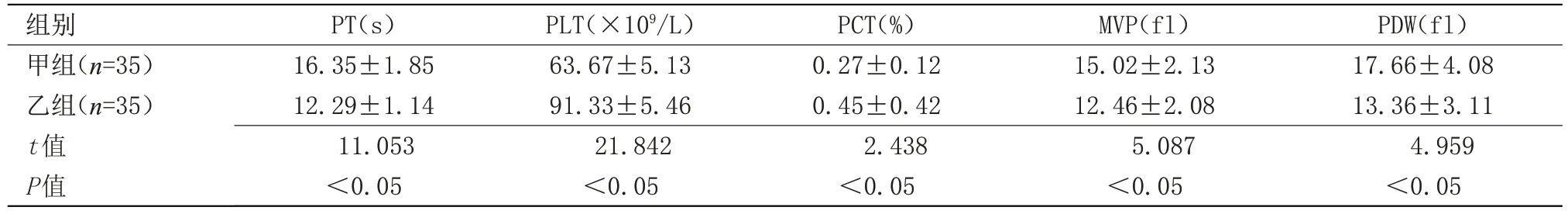

2.1 甲组、乙组凝血酶原时间和血小板计数检验结果比较两组 PT、PLT、PCT、MVP、PDW 比较差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 甲组、乙组凝血酶原时间和血小板计数检验结果比较()

表1 甲组、乙组凝血酶原时间和血小板计数检验结果比较()

PDW(fl)17.66±4.08 13.36±3.11 4.959<0.05组别甲组(n=35)乙组(n=35)t值P值PT(s)16.35±1.85 12.29±1.14 11.053<0.05 PLT(×109/L)63.67±5.13 91.33±5.46 21.842<0.05 PCT(%)0.27±0.12 0.45±0.42 2.438<0.05 MVP(fl)15.02±2.13 12.46±2.08 5.087<0.05

2.2 出血组、未出血组凝血酶原时间和血小板计数检验结果比较 出血组和未出血组凝血酶原时间和血小板计数检验结果比较差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 出血组、未出血组凝血酶原时间和血小板计数检验结果比较()

表2 出血组、未出血组凝血酶原时间和血小板计数检验结果比较()

组别9出血组(n=21)未出血组(n=14)t值P值20.35±2.88 16.29±2.34 6.473<0.05 61.64±6.46 89.35±6.11 18.437<0.05 0.16±0.12 0.28±0.33 2.022<0.05 15.41±3.13 13.17±2.78 3.166<0.05 19.66±4.58 15.88±4.11 3.634<0.05 PT(s)PLT(×10/L)PCT(%)MVP(fl)PDW(fl)

3 讨论

肝硬化发病原因与多种因素有关,如病毒性肝炎、酒精中毒、营养障碍、工业毒物/药物、代谢障碍等[4]。我国绝大多数肝硬化患者均为肝炎后肝硬化,少部分为血吸虫性肝硬化或酒精性肝硬化。患者早期临床表现不明显,随着病情的不断发展会产生门脉高压、肝功能受损等症状,并累及多个系统,晚期易出现消化道出血[5]。因此,临床需尽早进行诊断,为肝硬化患者的临床治疗提供准确的数据支持。临床检查包括实验室检查(血常规检验、肝功能检验、病原学检验、免疫学检验等)、影像学检查(X 线检查、B 超检查、CT 检查)、内镜检查、肝活检检查等。本研究结果显示,甲组PT、MVP、PDW均明显高于乙组,PLT、PCT均明显低于乙组,差异有统计学意义(P<0.05);出血组PT、MVP、PDW 均明显高于未出血组,PLT、PCT 均明显低于未出血组,差异有统计学意义(P<0.05)。表明人体肝脏为凝血因子合成的主要场所,排除凝血因子Ⅲ、Ⅳ外其他凝血因子均在肝脏中合成。肝脏对抗纤溶物质或纤维蛋白溶解,可发挥合成或灭活效果,在人体止凝血期间能发挥较大作用。

如患者发生肝硬化情况,则肝功能会受到严重损害,且易产生肝脏充血水肿、纤维组织增生、肝细胞损害等症状,使蛋白质合成能力下降,抑制被激活纤溶因子和组织凝血活酶清除功效,严重阻滞肝素酶合成[6]。因此,肝素灭活能力较低,血液中的肝素含量增加,肝细胞受损门静脉高压,人体维生素K吸收能力随之降低,无法实现维生素K依赖性凝血因子转化的效果,转化为活性凝血因子。由此可见,肝硬化的发生使患者凝血功能易产生异常,主要表现在凝血酶原时间延长方面。有研究[7]结果显示,凝血酶原时间延长的基本原因与患者肝脏受损情况密切相关,因此,肝功能减退会严重威胁患者蛋白质合成能力、凝血功能;同时,血小板存在于骨髓细胞,成熟巨核细胞胞质脱落可实现止血、凝血的效果,经粘附、聚集、释放等发挥最大功效。而通过血小板体积情况能明确知晓肝硬化患者骨髓巨核细胞代谢和增生情况,便于临床医师通过血小板检验指标、凝血酶原时间检验指标,客观评判肝硬化患者的病情、出血情况。肝硬化患者血小板数量或功能的异常原因,与肝功能亢进、骨髓巨核细胞、肝功能受损、胆红素水平增高等因素有关。其中,肝功能亢进会直接影响血小板计数,减少半衰期及血液循环中的血小板数量;对骨髓巨核细胞的影响,主要表现在抑制作用方面,阻碍巨核细胞发展成熟,减小血小板生成数量;肝硬化后血小板功能损害,会使血小板膜上脂结构产生异常,以致血小板粘附聚集能力下降,这时患者机体部分血小板产生溶解情况,而发生免疫功能异常状况。由于血小板受到严重影响,血液中血小板数量、平均血小板体积均发生明显改变;胆红素水平增高且高于正常范围,会影响血小板计数情况,使血小板计数降低。患者肝细胞坏死影响凝血因子Ⅱ、Ⅴ、Ⅶ的合成,导致PT 延长[8]。PT 可反映人体肝功能受损程度,PT 延长时间越长表示患者肝功能受损程度越严重,肝脏出血危险率越高。血小板是由人体骨髓成熟的巨核细胞产生,通过其大小可判定血小板生成和代谢增生的状况。

综上所述,肝硬化患者接受凝血酶原时间检验、血小板检验,可及时判断患者凝血功能、肝功能受损情况,值得临床推广应用。