微塑料对海洋环境和渔业生产的影响研究现状及防控措施

汪 新

(福建省水产研究所,福建 厦门 361013)

塑料是一种重量轻、强度高且用途广泛的材料,主要种类有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等,近年来全球每年对塑料的需求都在持续增长,而作为最终受纳体的海洋,其塑料垃圾量也在逐年增长,据科研人员预测:到2025年全球海洋中塑料垃圾量将高达2.5亿t[1]。进入海洋中个体较大的废弃塑料,在经过太阳辐射和波浪等长期的物理、化学作用下会分解成为更微小的塑料碎片或颗粒,这就是“微塑料”。早在1972年,科研人员就在《科学》杂志上报道了在佛罗里达半岛以东的马尾藻海表层海域发现了微塑料的存在痕迹[2]。Thompson等最早在2004年的《科学》杂志中提出Microplastics(微塑料)的定义,并将其描述为直径<20 μm的塑料碎片和纤维[3]。现在,相关领域的研究者将粒径<5 mm的塑料称为微塑料[4],被形象地称之为海洋中的“PM2.5”。在2015年召开的第二届联合国环境大会上,海洋塑料污染被列入与全球气候变化、臭氧耗竭、海洋酸化并列的重大全球环境问题,至此,微塑料越来越受到科学界的关注。

水产品是人类获取优质蛋白质的重要来源,富含优质蛋白质、氨基酸、维生素和矿物质等。我国是水产养殖大国,水产品产量一直在世界上居于前列,在保障国家粮食安全方面起到了重要作用。海洋环境是海洋渔业资源赖以生存和发展的重要物质基础,为海洋生物的生长和繁殖提供了必要的生存空间和适宜的环境条件,对水产养殖等渔业生产活动起着决定性的作用。长期以来,我国海洋环境污染关注较多的是富营养化[5-7]、赤潮[8-10]、溢油[11-13]等问题,微塑料污染问题没有得到足够的重视。根据有关研究报道,2015年中国海洋塑料垃圾数量为(1.32~3.53)×106t/a,对全球海洋塑料垃圾的贡献率高达27.7%[1]。近几年,我国生态环境部门开始重点关注海洋微塑料污染问题,从2018年开始在海洋生态环境状况公报中公布我国海洋微塑料污染情况。从监测结果来看,渤海、黄海、东海和南海微塑料的平均密度均不是很高,最低值为0.18 ind/m3,最高值为0.82 ind/m3,主要形状为碎片、纤维和线,主要成分为PP、PE和PET[14-15]。

目前已在全球233种海洋生物的消化道内发现了微塑料[16],表明海洋生物已经普遍受到了微塑料的污染。本文拟通过归纳和总结国内外微塑料与海洋渔业方面的研究成果,分析海洋环境和渔业生产环节中微塑料的主要来源以及对海洋渔业环境影响的机制,并提出相应的防控措施。

1 微塑料的主要来源

海洋渔业环境中的微塑料来源广泛,既有来自陆域的输入,也有来自海上的活动。主要包含陆地来源和海上来源两个方面。

1.1 陆地来源

陆源输入是海洋渔业环境中微塑料最主要的一个来源,来自陆地上人类丢弃的塑料袋、纤维和泡沫等塑料垃圾在风力、地下渗透和雨水冲刷的作用下通过地表径流最终汇入海洋;另外在人口活动密集的沙滩上被游客随意丢弃的塑料袋和矿泉水瓶等塑料垃圾在海浪的作用下也会进入到海洋环境中,引起海洋微塑料污染。相关的研究也报道海洋中来自陆地上(包括沙滩)的塑料垃圾高达80%[17]。

1.2 海上来源

随着海洋开发热潮的兴起,近年来人类在海上的活动越来越频繁,同样给海洋造成了污染。主要有海上船舶运输、海上旅游客运、海洋工程船舶作业、海洋渔船捕捞、海洋倾废等,这些人类海上活动都或多或少地导致塑料垃圾进入海洋。

近海网箱和筏式养殖中所使用的渔业设施大多是用塑料制成的渔网、渔绳和泡沫浮球,这些材料在太阳照射以及海浪的长期作用下会发生老化、破损、分解,最终造成大量的微塑料进入海洋。Xue等研究发现,北部湾沉积物中微塑料的主要成分是PE和PP,且主要来源于渔业设施塑料分解后沉降[18]。

2 微塑料对海洋环境影响的主要机制

2.1 渔业活动产生的塑料废弃物

目前的渔业生产活动主要是养殖和捕捞。塑料工业的发展极大地影响了渔业,合成纤维比天然纤维具有更高的强度和耐用性,同时也减轻了渔网的重量[19]。大多数的渔业设施使用绳索、笼或网悬挂在泡沫浮体结构上,世界粮农组织(FAO)认为遗弃、丢失或以其他方式丢弃的渔具是进入海洋环境的塑料废物的主要来源[20],而这些渔业塑料废弃物将会不断破碎形成鱼线、泡沫颗粒等并最终分解为微塑料。

2.2 渔业区微塑料的污染特征

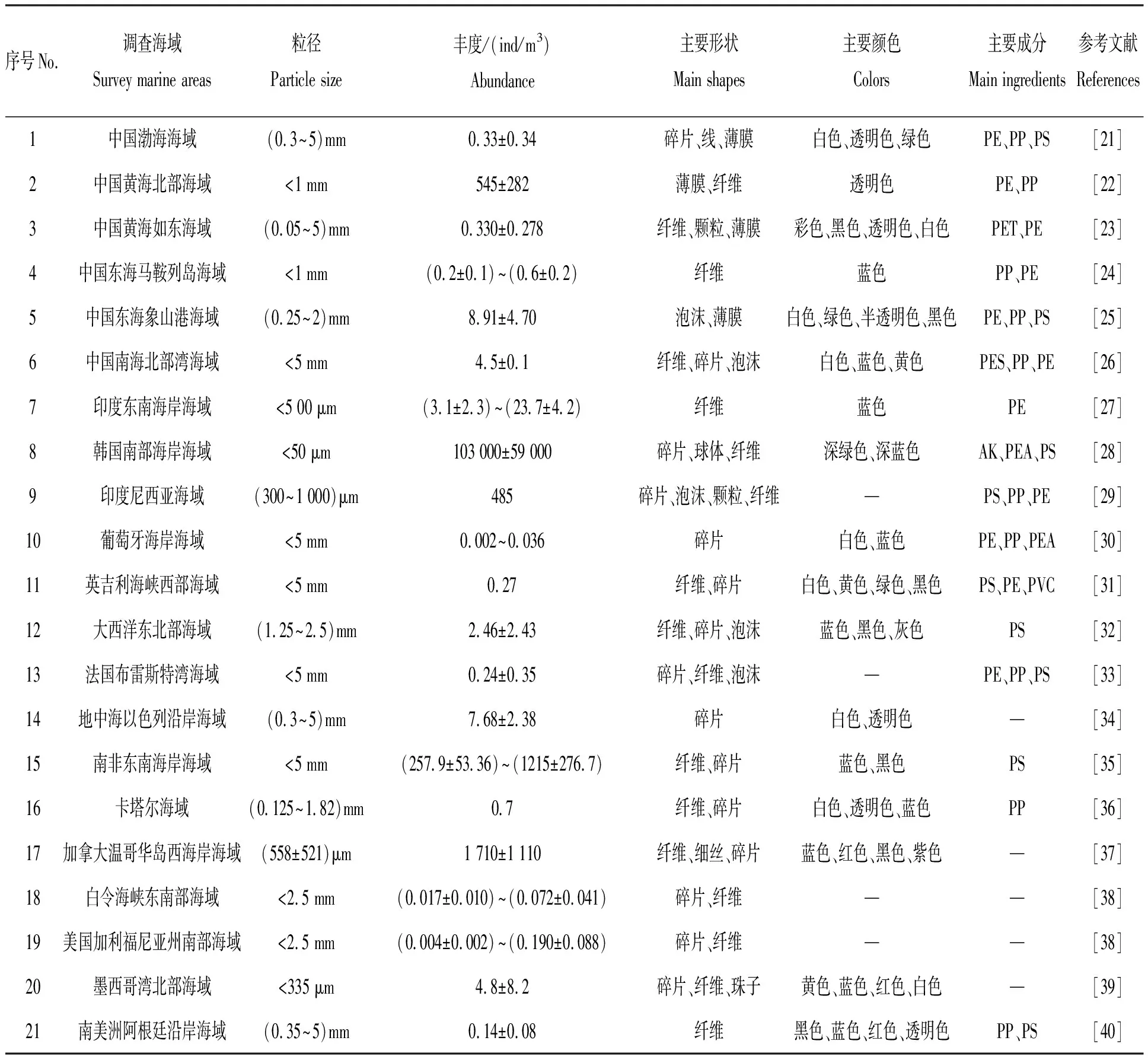

通过查阅国内外关于渔业区微塑料监测的相关文献,归纳出全球不同渔业水域微塑料的污染特征,包括微塑料的粒径、丰度、主要形状、主要颜色、主要成分等,详见表1。

由表1可以总结出全球不同渔业水域微塑料的污染特征。

1)粒径,不同渔业水域微塑料的粒径差异较大,但均<5 mm。

2)丰度,不同渔业水域微塑料的空间分布非常不均匀。其中,韩国南部海域微塑料丰度较高,达到(103 000±59 000)ind/m3,而葡萄牙海岸海域、白令海峡东南部海域和美国加利福尼亚州南部海域微塑料丰度较低,分别为(0.002~0.036)ind/m3、(0.017±0.010)~(0.072±0.041)ind/m3和(0.004±0.002)~(0.190±0.088)ind/m3,不同渔业水域微塑料丰度可相差8个数量级。

3)形状,主要为纤维、碎片、薄膜和泡沫,其中,纤维状微塑料是渔业水域中最常见的微塑料,这主要是由于养殖和捕捞等渔业生产活动中渔绳和渔网的磨损,导致纤维状微塑料所占比例较高。

4)颜色,不同渔业水域微塑料的颜色大多以白色、蓝色、黑色和透明色为主。

5)成分,主要以PE、PP、PS等成分为主,是塑料制品中产量最高的种类。这些成分的塑料常用于养殖和捕捞等渔业生产活动中,如PS常用来制作水产养殖中的泡沫浮体,PP和PE多用于制成养殖、捕捞用的渔绳、渔网和渔线等。

综上所述,在海洋渔业水域中,由于全球各地海洋环境状况和渔业生产活动方式和强度差异较大,导致微塑料的粒径和丰度分布差异较大。但微塑料的形状、颜色和成分差别不大,形状以纤维、碎片、薄膜和泡沫状为主,颜色主要为白色、蓝色、黑色和透明色,主要成分为PE、PP和PS。

表1 全球不同渔业水域微塑料的污染特征

2.3 微塑料对海洋渔业生物的毒性效应

由于微塑料在海洋环境中具有分布广、粒径小、难降解和持久性等特点,很容易被海洋渔业生物摄取并长期保存在体内,从而对海洋渔业生物造成损害,产生一系列毒性效应,主要包括生长迟缓、摄食率和繁殖能力下降等。

1)微塑料会导致海洋渔业生物生长迟缓。Kaposi等研究发现微塑料会抑制海胆(Tripneustesgratilla)的摄食与生长[41]。Ziajahromi等通过将底栖生物暴露于微塑料中发现,底栖生物的生长受到明显的影响[42]。Détrée等研究发现暴露于微塑料的紫贻贝(Mytilusgalloprovincialis)的生长速率明显低于对照组,主要体现在长度的减少和体重的减轻[43]。

2)微塑料会导致海洋渔业生物摄食率降低。Cedervall等研究显示暴露在微塑料中的鱼消耗95%食物所花的时间是对照组的两倍多[44]。Cole等研究发现微塑料附着在浮游动物的外甲壳和附属物上可以显著降低其活动和摄食能力[45]。Madelyn等研究发现暴露于微塑料中的贻贝(Mytilusedulis)的滤水率大大降低[46]。Yin等研究表明微塑料会显著降低许氏平鱼由(Sebastesschlegelii)的摄食和游泳能力,缩小其活动范围[47]。

3)微塑料会导致海洋渔业生物繁殖能力下降。Sussarellu等研究表明暴露于微塑料2个月后,太平洋牡蛎(Pacific oyster)的卵细胞数量明显减少,精子的游动速度也明显降低,繁殖能力受到较大影响[48]。Wang等通过将青鳉鱼(Oryziasmelastigma)暴露于微塑料60 d之后发现雌性血浆中的雌激素浓度明显下降,进而对青鳉鱼的繁殖产生不利影响[49]。Sarasamma等将斑马鱼(Zebra fish)暴露在微塑料中,经过1个月的孵育后,荧光光谱结果显示微塑料在斑马鱼生殖腺中积累和分布,并进一步影响其生殖功能[50]。

2.4 微塑料与其他污染物的复合效应

微塑料由于具有较大的比表面积且具有较高的疏水性[51],在海洋环境中很容易吸附重金属和持久性有机污染物(POPs),例如铜(Cu)、锌(Zn)、镉(Cd)、铅(pb)、铬(Cr)、镍(Ni)、钴(Co)、多氯联苯(PCBs)、滴滴涕(DDTs)和多环芳烃(PAHs)等,成为海洋生态系统中重金属和POPs的载体[52-57]。微塑料一旦被海洋渔业生物摄食,在一定条件下其会在生物体内释放出吸附的污染物。Lorena等在北太平洋环流采集到的微塑料中检测到了PAHs和PCBs并且浓度要高于周边海水[58]。Avio等研究发现PE和PS与PAHs的复合污染导致紫贻贝对PAHs的吸收率明显提高[59]。Sun等通过对比实验研究发现对管海马生长造成影响的是由微塑料所吸附的重金属[60]。Zhu等从牡蛎组织样本中分离出的微塑料表面吸附有Cr、Mn、Ni、Cu、Zn、Cd和Pb等重金属并且采用电感耦合等离子体质谱法检测到牡蛎体内重金属超标[61]。Akhbarizadeh等对在波斯湾东北部采集到的鱼类肌肉中的微塑料和重金属进行了调查分析,发现两者之间存在着良好的线性关系[62]。因此,易于吸附持久性有机污染物和重金属的微塑料一旦被海洋渔业生物摄食会产生更强的毒性效应。

2.5 微塑料沿食物链的传递作用

与重金属和POPs相类似,微塑料由于粒径小、难降解等特点,很容易被海洋生物摄食并蓄积在体内,并且通过食物链由低营养级生物向高营养级生物传递[63]。Setala等的荧光标记实验表明浮游生物体内微塑料向大型浮游动物转移的事实[64]。Annika等研究发现非常微小的塑料颗粒(1~20 μm)在卤虫幼虫(Artemianauplii)中富集并转移到斑马鱼中[65]。Zhang等通过调查中国东海舟山渔场周边海域11种野生鱼类和8种野生甲壳类中的微塑料污染情况发现,微塑料通过海洋食物链聚集在高营养级的鱼类体内[66]。低营养级的生物摄取的微塑料,随着营养级的递增和富集效应,可以转移到人类直接食用的水产品中,直接对人类的健康造成威胁[67-70]。

3 渔业生产活动中微塑料的主要防控措施

通过以上归纳和总结国内外关于海洋渔业环境中微塑料最新的研究成果,揭示了海洋环境和渔业生产环节中微塑料的主要来源以及对海洋渔业环境影响的机制。目前我国沿海的水产养殖普遍存在养殖密度过大、养殖设施落后等问题,水体和沉积物中的微塑料进入到养殖生物体内并最终影响人类的身体健康。为此,本文提出以下渔业生产活动中微塑料的防控措施。

3.1 做好陆源微塑料污染防控

由于海水中的微塑料约有80%来自于陆源输入,来源途径主要是河流径流带入和岸滩直接入海。要引导公民养成不随地丢弃塑料垃圾的习惯,尽量少使用塑料垃圾袋,倡导使用更加环保的布袋;研发和推广可降解塑料制品;做好海漂垃圾和岸滩垃圾的清理整治工作。

3.2 加强渔业废弃物的管控

海洋渔业水域中微塑料最主要的来源是渔业废弃物,主要包括废弃的渔网、渔绳以及泡沫浮体材料等,因此做好渔业废弃物的管控至关重要。要引导教育渔民及时将渔业废弃物收集上岸并进行妥善处置,实现资源化利用,必要时可制定相关法律强制执行,严禁将渔业废弃物弃置海上。减少存量,遏制增量,实现海洋渔业水域微塑料的源头控制。

3.3 加大对环保渔业设施装备的研发

目前传统的筏式和网箱养殖中大多数使用价格较为低廉的泡沫浮球作为浮体材料,使用由塑料制成的渔网和渔绳。这些传统的渔业设施材料在太阳照射和海浪的作用下,特别是在遇到台风、风暴潮等恶劣天气的情况下会发生老化、破碎、分解,使其成为渔业生产活动中微塑料的主要来源。因此,需要加大对环保渔业设施装备的研发,研发可降解的塑料渔业设施装备或是可替代塑料的其他材质的渔业设施装备,以减少由渔业设施装备所产生的微塑料。

3.4 积极拓展深远海养殖

由于受自然条件和人为、技术等方面的限制,目前我国的水产养殖主要集中在近岸港湾内,这是由于地表径流营养盐的输入,水体中的有机质和作为饵料生物的浮游动植物含量丰富,且受地形影响,风浪较小,离岸较近也便于管理,因此其是发展水产养殖的首选区域。但是,港湾所在的海岸带地区是人口最为密集、经济活动最为频繁的地带,微塑料丰度显著高于外海。深远海海域水动力条件好,水交换率高,远离陆域微塑料丰度小,积极拓展深远海养殖能有效减少微塑料等污染物在养殖生物体内的富集,产出更加健康优质的水产品。

4 总结与展望

1)近年来,微塑料作为一种新型的海洋污染物越来越受到大家的高度关注。最新的研究表明,微塑料由于粒径小、难降解等特点,很容易被海洋渔业生物摄取,且会引发生长迟缓、摄食率和繁殖能力下降等毒性效应。

2)微塑料由于具有较大的比表面积和较高的疏水性,可以吸附重金属和POPs等污染物并沿着食物链由低营养级生物传递到高营养级生物,产生生物富集和放大作用,并最终影响到水产品质量安全和人类健康。

3)本文提出了做好陆源微塑料污染防控、加强渔业废弃物的管控、加大对环保渔业设施装备研发和积极拓展深远海养殖的防控措施,以期为有效防控海洋渔业环境中微塑料污染提供科学依据和技术指导。