原始崇仰语境下岩画图式秩序

□隋立民

新源县克孜勒塔斯岩画

一、原始人类的认知意识

劳动实践推动人类自我意识从无至有,从简至繁,从低级向高级不断发展。原始人类为满足生存需求主动从事劳动实践,随着人类自我意识的觉醒与发展,开始对人自身及所处环境进行考察与思考。当简单、懵懂的认知状态面对主体自身与客体环境中存在的许多不解与疑惑,原始人类凭借生存本能驱动和实践经验的积累,不懈地探索着自身在浩渺世界中的位置。原始人类相信所有不解之事都是由某种不可知的神秘性在操控,相信自然万物和人一样有着生命力。原始人类认为只有与自然和谐相处,与神明互通交流才能得到神灵的关照。原始思维把人与自然万物都视作有生命的合目性的存在,并通过感性的加工和改造,意欲使自然万物成为人类自我意识中的对象。岩画作为原始崇仰文化的伴生产物,体现出原始人类生存本能驱使下生发出的强烈的生命意识,这一意识渗透在原始社会形态的各个层面。

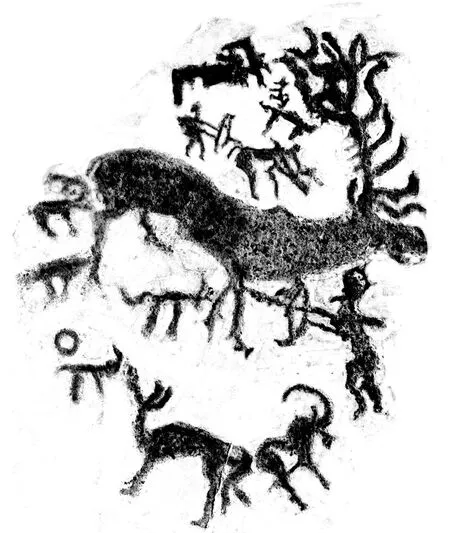

布尔津县阿克巴斯套岩画

原始人类通过劳动从自然中撷取生存材料,同时还希望自身能拥有更加强大的生存力量,以保证长久地生存与繁衍。原始崇拜、原始巫术的产生,就是人类在早期生命活动中所做出的主观能动的创造与改变。原始人类在实践中不断地确证着自我主体与对象客体之间的关系,试图创造出各种方式,以此获得让自然为己服务,或增强自身能力的方式。在主体意志驱使下创造出“神灵”,并心怀敬畏、崇仰与归属感,他们把自然客体视为具有神性的存在,在记忆、描摹自然物象的同时,加入更多主观臆想与想象,以夸张、再造的方式构建符合自身生存欲求的图像形式。他们把图像刻绘在同样具有神性意义的岩石崖壁上,再施以巫术行为实现神秘力的互渗,从中获取精神意识的激励、慰藉与快感。岩画作为原始巫术行为的载体,其形象已不是单纯的自然再现或审美娱乐,而是具有生命力和神秘性的现实,是人与自然在特定仪式下可以发生力量传达、感应的介质。

二、岩画的语境空间

岩画是原始人类主观能动地创造、重塑出的生命意识的表达形式。在原始认知中岩画形象是实现人与自然神秘性交互的媒介,对神秘性效力的互渗、增效有着重要的影响。原始人类认为人与自然空间是共生、共存的统一体,遵循自然客观规律,并依己所需加以利用。他们依据自身所处的自然环境、社会环境、信仰观念和宇宙观,选择特定环境空间来从事巫术仪式与岩画刻绘,这些特定环境被称之为“圣地”。岩画所处位置与周围生态环境组成具有象征意味的视知觉场,岩画图像与环境空间在这个视知觉场中相互联系、作用,营造出充满崇仰意境的神圣空间。环境与岩画建构出的特定氛围,使祭祀或巫术仪式更加具有神秘性与神圣感,让置身其中的人们产生强烈的信仰与情感的精神共鸣。神圣空间是由人、环境、事、物以及相应的原始崇仰情感共同组成的具有严肃性和权威性的综合空间体,是原始人类创造出来的表达自我信仰情感、生命夙愿的特定神圣场。神圣空间是沟通世俗世界与神圣世界的场域,也是一种象征性的图像语言;而岩画是这一场域中沟通世俗世界与神圣世界的图像编码,二者可谓异体同构。①在神圣场域语境空间中,岩画和岩画所处空间之间相互作用强化了彼此的权威性与神圣性,岩画自身特征和意义也被不断深化、再塑、拓展,无限延展至社会各个层面。

岩画选址往往是原始先民常年生产生活、狩猎牧放的地方,新疆岩画基本分布在阿尔泰山脉、天山山脉、昆仑山系的高山草甸、牧场等地。在对岩画实地调查中发现,岩画刻绘地点的特征通常是依山,向高向上,向阳,或周围有墓地、遗址。在原始自然崇拜和“万物有灵”观念中,山、石是有生命的,原始游牧部族认为“山”是上升通天、不可超越的象征;“石”代表着坚固、永恒,具有生命灵性,因而“山”“石”常被视为部族群体的精神象征和信仰符号。“山”“石”的位置、方向及周围环境也与人的精神世界有着某种神秘的联系,将岩画刻绘在有生命意义的山石上,就是实现与神灵沟通、交互的途径。此外,岩画选址还要具备的条件是水草丰茂,适宜驻牧生息之地;山壁或岩石坚固且易于刻绘;地势较好,视野开阔,便于从事祭祀或巫术活动。因此,岩画常被刻绘在较高的崖壁或视野宽阔的巨石上,周围会有足以聚集人群的空地,苍穹、群山环绕下的神圣肃穆的氛围,是祭祀仪式或巫术活动的理想场所。②

阿克巴斯套岩画地处布尔津县冲乎尔乡阿克阿依勒克村东的高山上。岩画刻绘在高山靠近顶部的阳坡、裸露于地表的横向黑色岩石表面。所在位置地势较高,四周环山,南北两面为较深的沟壑,岩石正面有一片空地,立于此处可远眺群山。此处山区为典型的高山夏牧场,雨水较为充沛,水草丰茂,常年有牧民在此放牧、生息。阿克巴斯套岩画约有大小49幅,为不同时期刻绘。这表明原始游牧部族对环境神圣性的认知具有稳定性和延续性,并不断在此举行某种祭拜仪式。黑色巨石上的岩画为其中最大一幅,表现的是原始图腾崇拜的仪式性场景。画面核心为一只巨鹿,线条勾勒的巨鹿作为象征神灵的图腾,特征十分鲜明。鹿的周围还伴有若干只羊,反映出现实的原始游牧生活,这些元素共同构成了原始游牧群落对神灵崇仰的精神诉求,即“永恒”“丰实”“收获”。巨鹿下方有三个比例较小的男性人物形象,做着祈福舞蹈动作,周边还散落刻着一些反映牧猎生活的形象。岩画与周边环境相结合,不难看出,这里曾是原始先民举行祭神祈福仪式的“圣地”,岩画则是仪式中顶礼膜拜的神灵图腾。

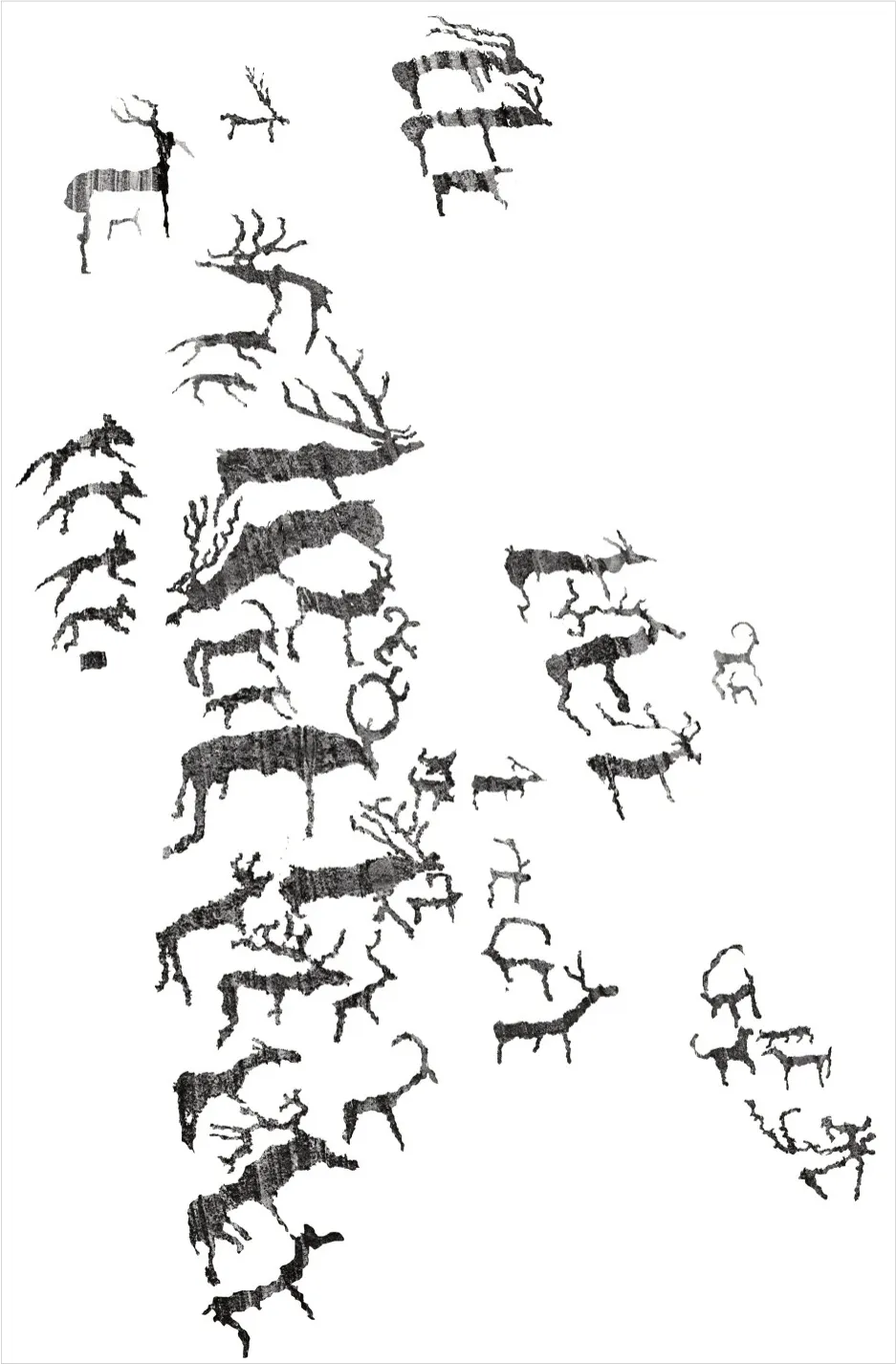

巴里坤县东黑沟(石人子沟)岩画

位于新源县则克台镇则克台村的克孜勒塔斯岩画,与阿克巴斯套岩画的自然环境有着一致性。岩画位于村北高山上一巨大岩石面上,所在位置四面环山,南望巩乃斯河谷平原,视野开阔。南坡下东、西侧草场连绵,南坡地上有多处古代墓葬群。此处山地具备“圣地”的各种条件:高山、向阳、草木丰盛。远古时期将这里作为墓葬之地,同时举行祭祖、拜神仪式。在山的近顶处有高约26米、宽约10米的崖壁,崖面平整光滑,深褐色的石面上采用点线凿刻与磨刻技术相结合,刻绘出线勾式或剪影式图像。主体形象为身形巨大的鹿,鹿身刻有羊的形象,鹿周围还分布着大角羊、马、狗等动物造型。画幅中部为狩猎、骑猎形象,表现出原始游牧部族的牧猎生活场景,此处岩画为典型的原始丰产祈福仪式的图腾崇拜形象。

东黑沟(石人子沟)岩画地处巴里坤哈萨克自治县石人子乡石人子村南。此处虽不在高山上,但地势开阔,牧草茂盛,水源充沛。东、西两侧为山谷,谷中有河流,南为天山松林带,北为河流冲积扇。岩画散落于石人子沟北部、直沟中部、北部以及石人子沟河滩,岩画区域周边还有墓葬遗址、居址。岩画刻绘在黑色或黑褐色岩石上,多采用点线凿刻与磨刻技术相结合的方法,图案为线勾式或剪影式。以动物与人物为主,表现原始游牧民族的牧猎生活。其中动物形象以山羊数量最多,还有鹿、马、盘羊、牛等。人物为骑射、牧猎等形态,还有牧放生活场景。岩画在苍穹与大地环抱的岩石上,旷野辽远的空间制造出神圣、肃穆的氛围,人置身于浩瀚自然中显得十分渺小,不由心生敬畏。岩画、环境以及仪式中的人形成天、地、物、我一体的心灵碰撞,精神与自然的交融,由此使源于仪式与岩画的神圣意识被无限放大,延展至整个空间,构成神秘、壮美的场域气氛,烘托出原始崇仰精神的感召力。

岩画选址反映出岩画制作群体的自然观、宇宙观,以及对环境空间的象征性意识,体现出这一群体的共同文化记忆与社会认同。自然景观通过岩画创作、祭祀仪式等一系列复杂和重复性的社会实践而被结构化和概念化,从而加强了社会认同,形成人与景的双重互构,进而成为整合社会力量的文化资本和象征资本。③岩画与自然环境之间的相互作用,构建出浓厚的原始崇仰文化语境空间。岩画则是神圣空间与原始崇仰仪式的纽结与产物,深刻地强化了原始部族群体的文化认同与社会凝聚力。

三、岩画图式的空间秩序

语境空间与岩画共同建构出的神圣场域,使岩画语意被放大、拓展,成为原始社会文化的象征符号。就岩画本体而言,虽没有画面外框的约束,但岩壁或岩石的自然边界也使岩画具有着相对独立、完整的视觉形式,即视觉空间。有意识的、合目的性的岩画图式空间秩序的构建行为,反映着原始人类正视自然物象、物象与人之间关系的思维方式、视觉角度和审美意识。

原始先民通过工具的使用和加工,积累了一定的造型能力,其中包括主体的记忆力和合目的性的改造整合力。合目的性的改造整合力正是审美意识的表现,在此过程中,不仅满足了巫术实施的实用功能,还满足了精神的愉悦。④

(一)岩画图式的主要特征

1.求全性

在社会实践过程中,原始人类以懵懂的认知方式努力地将自然现实与主观意志加以协调,创造出原始巫术与原始崇拜,以此实现人与自然的精神交流和沟通。岩画被作为传达原始人类生命精神意向与诉求的语言符号,刻绘过程则是实现与神灵对话的过程。原始先民在造图时希望能够将心意表达得足够全面,因而求全性成为原始岩画图式布局的一个重要特点。求全性源自原始人类认知意识的不完整性,以及对自然物象的形体、空间等诸多客观因素缺乏理解。其次,原始人类对大自然心怀朴素的敬畏心和完全出自本真的生命感受,促使他们渴望通过岩画传达出内心强烈的生命欲求与神灵沟通的信念。因而,岩画刻绘就会把众多想到的、看到的、要表达的事物一一罗列到画面,形象不受视角、时空、比例等客观因素限制,充实地布满整个岩面,众多具有意指性的语符形象共同构建出全面、完整的语意内容,即原始人类的生命诉求。求全性画面整体布局饱满、充盈,部分重复形象使图式富有装饰意味。各形象间看似互不关联,或矛盾,但意指生命的核心内涵却使画面统一、和谐。

2.程式化

原始人类对自然物象特征的认知来自于实践过程中的直觉、记忆与经验的积累。原始人类尚未形成空间与透视关系的观念,在观察自然物象时会把自然环境作为背景,以垂直投影的视角(侧面观察法)去观察物象最具特点的一面,并记忆下轮廓的整体特征,以此区别不同事物的类种。原始观物取象的认知方式,决定了岩画刻绘以剪影或轮廓来表现不同物象。新疆岩画中的动物造型大多为侧面像,是以凿刻或磨刻相结合的方式,表现出物象的剪影或轮廓,形象有着简约、天真、质朴、古拙的审美意味。岩画极具概括性的简洁图像,使其平面化、程式化特征更为鲜明,强化了岩画的符号性特点,看似简单却是原始人类社会特有的文化形态。

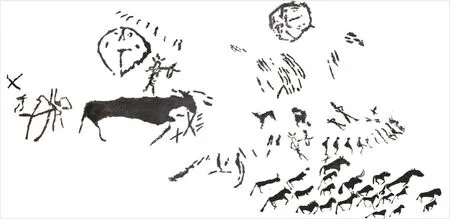

哈巴河县博物馆馆藏岩画

在新疆岩画中可以看到许多四蹄动物形象只画出两条腿,双犄角也只画出一只犄角。这种独犄角、两条腿的动物形象是原始刻绘者为了表示物象某些部位因遮挡而看不见的透视现象。原始先民虽已发现自然空间关系中存在着遮挡、透视,却无法真正理解和表现出这种视觉关系。他们选择最能呈现特征的角度去表现物象,动物多以侧面来突出特征,而有些物象则要以正面的方式表现。例如,岩画中的大多数人物造型是正面角度,无论是站立、舞蹈、行走或骑射,其头部、身躯都呈现正面状态,行为方式则是通过四肢的位置或方向体现。呼图壁县康家石门子岩画中的众多人物形象一律以正面表现,人物舞蹈、活动的姿态仅以四肢变化来呈现,令人感受到远古仪式中富有节奏的群舞状态。岩画中的车辆都以车轮的正面圆形体现,辅以线条连接示意出车架结构。这种原始的空间形象表现方式,说明原始人类在处理主体认知与现实认知之间的矛盾时,已经有意识地、能动地做出协调和改造,造像时更为主观地强调自身认知诉求的语意表达。

(二)岩画图式的构成空间

1.无序性空间

原始岩画刻绘不是面对着实物的对照摹写,而是依据观察经验和记忆进行默写,属于延迟模仿,物象表现总会与实际有所偏差。此外,原始人类还没有形成明确的空间透视意识,图像对他们而言就是指向实物的语言符号,因而岩画忽略真实视觉所见的空间、大小、比例等因素,将不同视域、视角的物象任意组合,以此表达更多的叙事信息。

岩画无秩序性空间体现在画面呈平铺式、平面化的构图方式,物象任意排布、堆砌,画面没有规律可循,呈现不规则、无秩序的散点式刻画。无秩序性空间的物象不分大小、比例,方向任意,各物象之间没有明确的关联。例如青河县拉斯特岩画中的动物、人物等形象,完全脱离实物的真实比例,大小形象被任意安置在画面各个位置,人物、动物的姿态方向也比较随意。这说明原始先民在岩画刻绘上并不追求视觉上的求真、求精,他们把岩画图像当作摹物、叙事的话语符号,关注图像对事物本身的描述作用。岩画是依附于巫术与崇仰活动的合目的性的表达方式,还不能称之为独立的审美艺术活动。原始岩画取象上的自由、随性和天真,使岩画图式呈现出稚拙、恣意、率真的特征,其中满足自我取悦的原初性美感认知,成为原始审美意识与审美秩序逐步建立的基础。

2.有序性空间

原始岩画为迎合巫术仪式与崇仰活动的需要而创作,其核心在于祈愿人类群体的丰产与繁衍。随着原始人类自我认知意识的觉醒与发展,开始有意识、有目的地营造出具有特定意义的、秩序化的图像形式,期冀更加有效地实现或增值巫术与神圣性的效力,图式空间的秩序性体现在岩画图像的主次分配、有序排列、形象关联等方面。

吉木乃县塔特克什阔拉斯岩画

(1)大小秩序

岩画是原始社会记录叙事、语意表达的重要手段,可视为图像化的语言文本形式。强烈的生存意志始终是岩画语境空间中的核心内容,“以大为美”强调事物的重要性是原始岩画最为突出的图式特征。岩画中处理形象的大、小关系时,不是依照现实比例,而是以图像意指的重要性为依据,由人自身主观意愿出发而决定。岩画中人物形象常被刻画得十分渺小,说明在原始认知中人在自然中处于从属地位。“大”的形象往往是动物或图腾,预示对象本身对原始人类而言具有特别的重要性或神圣性。例如象征丰产与神灵的鹿、羊等形象。“大”的形象被放置在画面的主要位置,其他形象环绕四周,形成彼此关联或呼应的空间,烘托出主体形象的巨大感和神圣性。

原始人类为表达更为复杂的语意,在简约的剪影式二维空间中有意识地运用想象制造出特定的秩序性空间,使图像意义更为开放、丰富和耐人寻味。岩画中会看到这样一种图式,在动物夸张的犄角中,或腹部,或腹下包围着体型较小的动物。较小形象与大的形象在形态上较为相似、适合,紧密嵌合在一起,共同构成一个封闭或半封闭的图式。原始先民认为岩画中特定的物象组合关系是有效实现巫术活动,或提升巫术神秘力的途径,可以达到猎物获得、牧群丰产与生殖繁衍的目的。岩画始作者打破平面二维空间的桎梏,创造性地构建出具有时空概念的嵌合式图像组合,使岩画的语意空间得以延展。同时,长期实践活动使原始人类从自然中获得各种美感体验与美感认知,这些美感经验被有意识地应用在岩画中,营造出统一、相似、适合等具有审美意义的图像秩序。原始审美活动的发生表明人类审美认知意识已从本能快感需求,向主观意志与社会意志发展,逐渐形成与之相适应的审美思维、审美逻辑与审美规则。

富蕴县徐永恰勒岩画

(2)视向秩序

原始人类在岩画造象时不是以客观视象为依据,而是以物取象,他们认为感官中的物象、岩画中的物象与实际物是一致的。为了在巫术与崇仰仪式中更加全面、完整地表达和叙述自身诉求,对岩画物象进行布局、组合,使之与现实更为接近、适宜,利于对事物更全面地认知与表达。

当岩画中有较多内容或形象时,空间秩序化常常会以视向引导为依据进行布局。例如在视线移动的水平线上排列一组人物或动物,再由若干组这样或长或短的水平队列组成整幅画面,产生统一、节奏的秩序美感。视向秩序还体现在动物群体的姿态共同朝向某一方向,形成先后有序的组合排列,产生向前行进的动态效果。岩画若刻绘在高耸的岩壁或纵向的岩面上,常会以由下至上的视线引导,或依岩面形制呈现纵向秩序排列,例如哈巴河县多尕特岩画刻绘在高耸的岩壁上,受狭长岩壁的约束呈现纵向秩序排列,仰视望之,凸显出岩画耸立入天、气势壮观的威严感。原始岩画空间秩序的创造具有审美属性,最本质特征体现在和谐、统一与节奏。原始审美产生是合目的性、有意识的秩序创造,服务于严肃、神圣的领域,但根本动机与动力来自人类为生存本能不懈努力的生命精神。

哈巴河县多尕特岩画

3.多维性空间

(1)多场景空间

在原始先民认知中自然万物皆有生命,但受自身能力与现实空间的限制,视觉所及的外部感知不足以反映人类需求的内在精神力量。在利用巫术、崇仰仪式与自然对话沟通时,岩画这一空间可以不受外在视觉空间的制约,可以自由、自主地勾画出符合自身主体需求的外部感知与内在感受相统一的视觉空间。

在许多场面较大的岩画中,会看到多个场景置于同一画面空间中,场景之间或有联系,或是不同时期叠加植入。在多场景空间中,每个场景都可为独立成幅,或是独立情节,或是连续情节的不同阶段,或是不同时间、地点的情节。众多事物与情节共同融合于一个平面空间,形象之间互不干扰,平铺直叙。原始思维是以互渗律观念影响下的非逻辑思维,原始人类相信自己的认知空间与现实空间的一致性,岩画所描述的就是自身所理解、感知和描述的现实空间。多场景空间并不是单纯的情节罗列,场景之间总是存在着某种主次与串联关系,即便是后人填入的形象也是与前者有着某种关联。例如阿勒泰市敦德布拉克彩绘岩画,就是由3个主要场景组成。一是“符号与狩猎”,绘有女性生殖器官,持弓射箭的人,1头野牛,以及一些小短线。二是“符号与手印”,绘有代表生殖崇拜的圆形图案,条纹状线条及手掌印记。三是“滑雪与狩猎”,此场景形象众多,内容最为丰富,包括众多滑雪、狩猎的人物,成群奔跑的动物,这是整幅岩画的核心内容。结合各场景的情节不难看出,岩画所反映的是原始牧猎人群为祈佑狩猎丰产与生殖繁衍而实施的巫术仪式,场景中的形象有不同时期添加的迹象,但始终传达着以巫术实现繁衍丰产的精神诉求。原始人类在巫术行为中通过不断充实岩画内容,以此帮助自身实现更多的意愿,从而获得强有力的生存能力。

(2)时间概念空间

原始人类以稚幼、本真的生命体验表达着对世界的认知。岩画不是单纯的静止图画,它体现出原始先民对时间概念的独特认知与表达方式。一些动物、人物形象会以特定的姿态体现事件发生的时间概念,展现情节的发展过程。在狩猎场景中常会看到狩猎者手持弓箭,箭已射中猎物,射出的箭与弓之间会有虚线或实线连接,这既是巫术实施中神秘力交互实现的路径,也表示猎物被射中的时间概念。在布尔津县塔合图别克岩画的滑雪狩猎图中,脚踩滑雪板的狩猎人,身背箭囊,双手持棍腾空跃起,前方动物正在奔跑,以动态方式呈现出正在进行的时间状态。阿克巴斯陶岩画中的巨鹿身上前、中、后分别刻绘有3只羊,象征着“过去、现在、未来”,表达出持续性的时间概念,代表期望获得神灵永恒的护佑。原始先民在天地神灵信念的鼓舞下,用主观意识与臆想勾画出自我的时空认知与生存感受。原始时空观并不受客观现实的制约,完全出自生命本能和最朴素的情感诉求。

阿勒泰市敦德布拉克彩绘岩画

(3)叙事描述空间

巴里坤县八墙子岩画

布尔津县塔合图别克岩画

文字没有出现之前,岩画是原始人类交流、表达、记录与叙事的重要方式之一。他们将实践体验与对自然的认知、理解,以及稚幼的想象和美好的祈愿,用图式化的语言表达出来。岩画的叙事性体现在画面具备完整的情节描述,即事件内容、人物、场景等。随着原始人类认知意识与实践能力的发展,还自觉地应用审美形式构建出有秩序的画面空间,让岩画在叙事达意的同时更加具有审美性。原始先民为了表达完整的事件情节,有意识地将物象根据需要加以情节设计,使各种物象之间形成某种关联,将事件过程全面展现出来。例如皮山县桑株岩画,反映狩猎牧放生活场景。画面从右至左呈现出连贯的事件情节,最右边一人举着星星,代表特定的牧猎时间;持弓射箭的人瞄准指向山羊,脚下有牧羊犬跟随;左边2人配合射箭人驱赶着山羊,左下角也有一人在赶山羊。画面中人物、动物的动态呈相互呼应关系,展现出完整的牧猎事件场景。原始先民还会有意识、有选择地进行物象布局,使画面呈现鲜明的主次关系的叙事空间。根据描绘事件、情节经历或自身需求,对主体物象加以强化、强调,简化或忽略其他,以此突出画面的主题意义。例如巴里坤县八墙子岩刻画中的骑射狩猎图,画中山羊造型都十分巨大,剪影式形象鲜明突出,持弓射箭与骑马射箭的人物则以单线条表现,形象较小。动物作为主体形象被安排在画面中间,人物以围猎阵型布局在周围,人物姿态与弓箭所指方向都趋向画面中心,形成指向核心内容的视觉内聚力。持弓射箭与猎获这些具有巫术意义的符号被有意识地布局安排画面适合位置,空间的秩序化强化了岩画叙事的气氛,使原始先民的心理需求与情感得到满足。原始先民逐渐掌握了岩画叙事的方法与技巧,不断提升岩画叙事的表现力,使岩画形式与内容在和谐美的基础上,更具有深度与广度的延展,给人带来更为丰富的想象空间。

皮山县桑株岩画

四、自我意识发展的秩序创造

原始人类在面对主体认知与现实之间矛盾时,更加关注自身的精神诉求,以能动的方式创造出符合主体意愿的秩序规则。岩画是原始生命意识下人类主观能动的践行产物,利用点、线、面等形态组合塑造出不同的物象,每个独立物象以“词”符号参与到图像叙事的语句中,创造出符合自身意识的精神空间,表达出原始社会集体的生命诉求与情感共识。图像叙事秩序从无意识秩序发展到有意识秩序,表明原始人类已经主动地、有意识地对世界做出认知与改造。图像是一个民族在长期的生产实践、社会实践和精神实践中所创造出来的文化形态,是一种社会性的文化符码,建构着一个民族文明的精神框架,形塑着一种视觉文明形态。⑤

原始人类本能地保障自身和群体生存繁衍的生命自觉认知意识,与神秘互渗观集体表象相结合,构成原始信仰与原始社会结构中的重要内容。原始游牧社会特定的生产生活方式,让他们高度关注自然环境、动物、牧猎及繁衍等相关事物并视为神圣,集体成员共识的崇仰、敬畏、膜拜等情感成为凝聚群体相互依存的精神力量。由信仰文化形成的某种集体化的、共同遵循的秩序制度,成为联结群体社会关系的规则与象征。岩画则是这一规则与象征体系的外化符号,在娱己悦神的同时发挥着传承教化意义,起着规范、维系社会结构的稳定与平衡的作用。岩画的选址、造型及图像组合的程式化与秩序性特点,反映出原始游牧社会集体审美意识的发展与审美心理常态,成为相对封闭的社会系统和社会仪式关系中的审美心理定势,体现出集体认知意识的规律性、稳定性与传承性。岩画空间秩序是生命意识驱动下形成的特定视觉表达形式法则,映射出原始游牧群体成员共同的心理意识与情感精神。

原始人类依据自身感受,充分利用和改造客观生存空间,将观察经验和自我认知意识相结合,主观创造性地把主体与客体的对立性在精神空间秩序中,转化为协调的、可感知的、符合自我意识需求的状态。通过巫术等活动实现与自然的和谐共生,践行着自我理想的生产,这是原始人类自我认知意识在发展进程中的自我僭越的表现,人类历史就是在不断的生命精神追求中发展不息、源远流长。

——“意象”阐释的几组重要范畴的语义辨析